生物多样性与食物系统转型展望

章佩琳 张 媛 李鹏宇 胡 悦 朱春全

(世界经济论坛北京代表处,北京 100020)

食物系统包括所有参与主体及其关联的增值活动,这些活动涉及农业(包括畜牧业)、林业、渔业和人造食物产品(如人造肉)的生产、集中、加工、流通、零售、消费和处置过程,以及其所处的更广泛的经济、社会和自然环境[1]。2019年数据显示,全球食物系统的价值达近10万亿美元,超过全球GDP的10%[2]。2020年,全球从事农业 (包括畜牧业)、林业和渔业的劳动人口达8.74亿,占总就业人数的27.4%[3]。食物系统涉及自然、社会和经济的方方面面,与食物安全、营养与健康以及亿万人的生计息息相关,其复杂性及其对人类生存和发展的重要性不言而喻。

生物多样性是食物系统可持续发展不可或缺的条件。生物多样性是指来自陆地、海洋和其他水生生态系统的形形色色的生物体及其所构成的生态综合体[4],涵盖了物种多样性、遗传(基因)多样性和生态系统多样性。对于食物系统而言,生物多样性不仅是指种植养殖物种的多样性,还包括生产环节所在的生态系统及其中的物种多样性[5]。在食物生产过程中,农作物和牲畜的遗传多样性是其进化和适应环境的前提;作物生长环境的生物多样性是生态系统服务正常运作的必要条件,包括授粉、水土涵养、虫害控制、营养物质循环、水循环等,有利于增强抵御气候变化的能力[6]。一方面,食物系统的可持续发展深刻依赖于生物多样性;另一方面,当前食物系统的运作模式正在引起土壤退化、大气和水污染等各类环境问题,对生物多样性产生了严重威胁。尽管目前上述结论已成为共识,但食物系统如何影响生物多样性尚未被充分阐述。

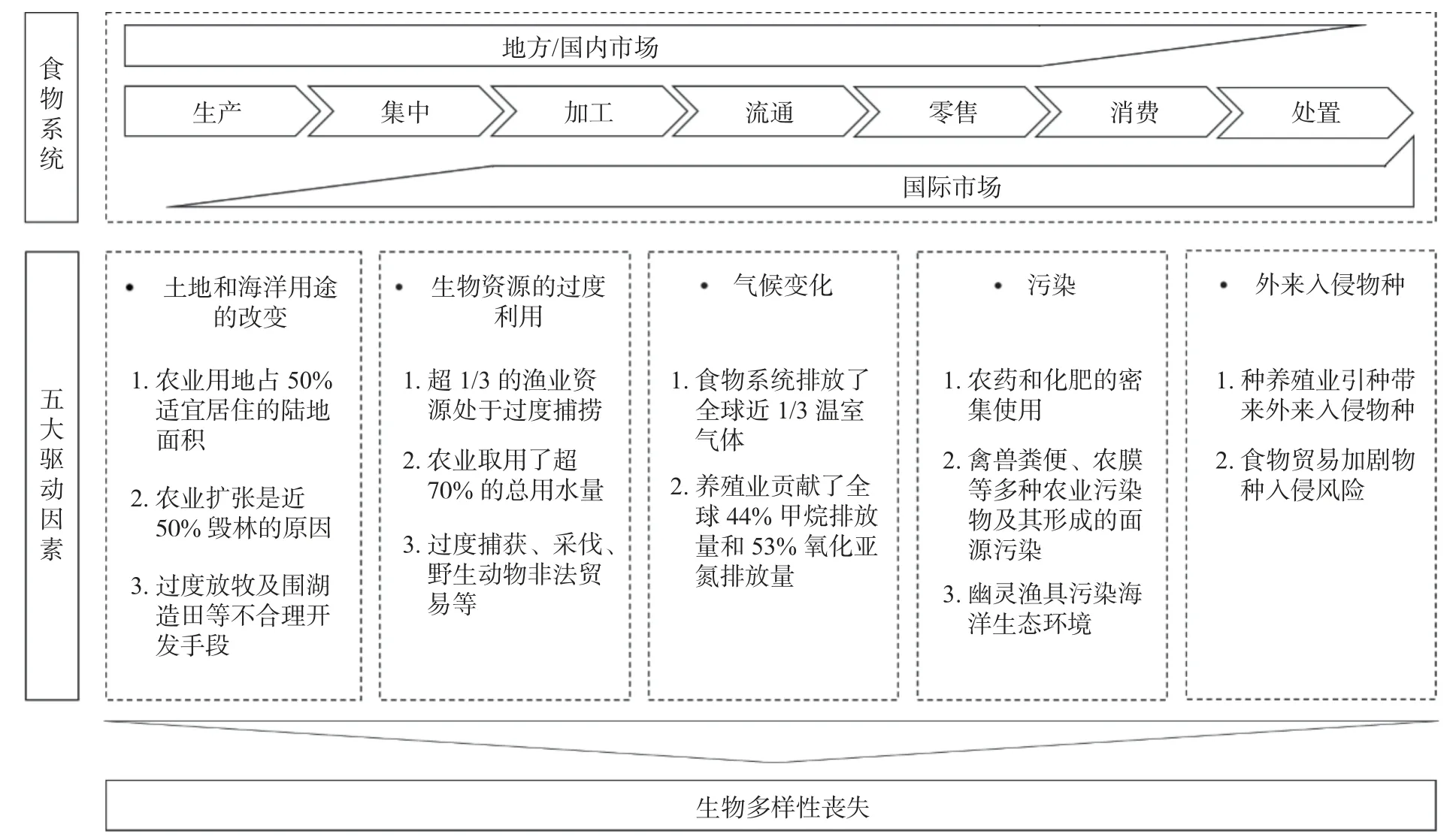

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,IPBES)于2019年发布的《全球评估报告》表明,生物多样性丧失的5大直接驱动因素分别是土地和海洋用途的改变、生物资源的过度利用、气候变化、污染以及外来物种入侵[7]。本文在分析当前生物多样性丧失趋势的基础上,结合国内外的相关研究,尝试从上述五个驱动因子层面系统地梳理食物系统威胁生物多样性的表现,以期综合地剖析当前食物系统影响生物多样性的内在原因。在此基础上,本文通过结合全球生物多样性保护和食物系统治理进展,分析《2030年可持续发展议程》 《2020年后全球生物多样性框架》初稿等,提出食物系统自然受益型(nature-positive)转型目标及相应12个行动方向。最后,本文从政策、资金、技术和变革角度提出了具体的转型建议。

1 全球生物多样性丧失的趋势

2019年,IPBES根据世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)的红色名录标准,大约25%的已经评估的动植物类群面临灭绝的风险,由此估算全球共计约1百万种野生动植物物种面临灭绝风险[7]。2021年,IUCN最新的评估结果指出,有超过40 000个物种面临灭绝的危险,占评估动植物物种总数的28%[8]。1970-2016年,全球两栖类、鸟类、鱼类、哺乳类和爬行类动物的数量平均下降了68%[9]。物种丧失的速度比过去1 000万年的平均水平高出几十到几百倍,而且仍在加速[7]。

2018年的测算显示,野生陆地哺乳动物的生物量已下降了大约1/7[10],养殖的哺乳动物占哺乳动物总生物量的60%,人类的生物量占总量的36%,与之相对,野生哺乳动物仅占4%;鸟类中,饲养的鸡、鸭/火鸡占鸟类总生物量的71%,野生鸟类仅占29%(图1)。目前,食物生产的快速扩张已经造成了物种生物量分布极不均衡。

图1 全球哺乳类和鸟类的生物量分布及占比[10]Fig. 1 Biomass distribution and proportion of mammals and birds in the world

除了野生物种生物多样性的丧失,同样严峻的是种养殖业物种多样性也日渐稀缺。全球农业和畜牧业严重依赖少数物种,主要谷物和油料作物越来越成为优势物种[11]。仅9个物种就几乎占全球作物总产量的66%,而在40种驯养的哺乳类和鸟类物种中,仅8种就占人类畜牧食品供应的95%以上,10个物种就占水产养殖总产量的50%[5]。在许多亚洲国家,水稻品种已经从几千种下降至几十种,在泰国50%的耕地上仅种植两种水稻品种[12]。农作物和牲畜的遗传多样性的稀缺不利于其抵御病虫害和适应不断变化的环境,也不利于满足人类多元化的膳食需求。

尽管人类越来越意识到生物多样性对维护生态平衡和人类健康的关键作用,但目前生物多样性的下降趋势并未被扭转。世界经济论坛《2022年全球风险报告》将气候行动失败、极端天气事件以及生物多样性丧失与生态系统崩溃列为未来十年最严重的3大风险[13]。深入分析生物多样性丧失的原因,遏制和扭转生物多样性丧失趋势刻不容缓。

2 食物系统加剧生物多样性丧失的路径分析

食物系统对生物多样性的负面影响不容忽视。伴随着人口增长和需求扩大,全球范围内的食物系统仍主要以生产“更多、更便宜”的食物为导向,未将生产、转运、加工等各环节对自然的影响纳入考虑范畴,从而导致大量的自然生境被直接或间接破坏;自然资源被过度攫取;许多营养丰富的作物被搁置一旁,让位于少数生长速度快、产量大、经济效益高的作物;农业污染日趋严重等生态困境。下文将从生物多样性丧失的五大直接驱动因素——土地和海洋用途的改变、生物资源的过度利用、气候变化、污染以及外来物种入侵角度出发,系统地梳理食物系统对生物多样性的影响。

2.1 食物系统引起土地和海洋用途的改变

2.1.1 食物生产占据大量土地

人类活动已经深刻地改变了75%的陆地生态环境,影响了66%的海洋环境,超过85%的湿地已经丧失[7]。自然生态系统转化为农田、牧场、种植园等用于食物生产,尤其是过度放牧、围湖造田等不合理开发手段,是野生动植物生境损失的主要原因。地球上适宜居住的面积占陆地总面积的71%,农业占据其中50%的面积[14]。2019年,农业用地面积达5 100万km2①另有一种说法为4 800万km2(资料来源:FAO. World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2021. 2021, P3. https://doi.org/10.4060/cb4477en)。,等于5倍多中国的国土面积。全球农业用地中,有77%的面积用于养殖业、23%的面积用于种植业。值得注意的是,尽管养殖业占据了大量土地,其主要食物产出-肉类和奶制品分别仅供应了全球18%的卡路里和37%的蛋白质(图1),而植物性食物却供应了全球82%的卡路里和63%的蛋白质。全球种植业用地仅相当于养殖业用地的三分之一,但植物性食物却满足了全球主要的蛋白质和能量需求。由此可以看出,植物性食物生产的土地利用率远远高于动物性食物。

2.1.2 农业扩张造成毁林

尽管农业已占据大量土地,农业扩张仍是毁林和森林退化的主要驱动力,占比近一半[15]。森林是野生动植物的港湾,庇护了6万余种树木,80%的两栖动物物种,75%的鸟类物种和68%的哺乳动物物种;约60%的维管植物存在于热带森林中[16]。2019年,全球森林面积约为3 900万km2,约占陆地面积的26%(图2)②另一种说法为,2020年全球森林面积约为4 000万 km2,约占陆地面积的30%(资料来源:FAO. 世界粮食和农业领域土地及水资源状况:系统濒临极限[R/OL]. (2021-12-09)[2021-12-25]. https://doi.org/10.4060/cb7654zh)。。1990-2020年,30年间世界森林面积减少了178万 km2,相当于利比亚的国土面积[17]。通过计算被特定大宗商品替代的森林面积,世界资源研究所研究表明,在2001-2015年间,养牛共导致45.1万km2的森林损失,随后的排序分别为棕榈油(10.5万km2)、大豆(8.2万km2)、可可(2.3万km2)、橡胶 (2.1万km2)、咖啡(1.9万km2)、木纤维 (1.8万km2)[18]。2015-2020年,全球毁林面积约为每年1 000万hm2[16]。尽管毁林速度正在下降,但世界每三年仍失去一片面积相当于意大利国土面积的森林[19]。

图2 全球食物生产的土地利用情况[57]Fig. 2 Land use for global food production

2.2 食物系统导致生物资源的过度利用

2.2.1 野生动植物资源面临过度利用

1970-2016年,全球两栖类、鸟类、鱼类、哺乳类和爬行类动物的数量平均下降了68%[9]。据估计,全球每年野生动植物及其制品的非法贸易额高达数十亿美元,与毒品、军火及人口走私并列[20]。这类非法贸易正在导致某些区域特定物种数量的急剧下降。例如,捕鲸活动及其他捕捞行为导致海洋哺乳动物的生物量减少了约1/5[10];2016-2018年,非洲平均每年被盗猎非洲象数量达8 000~13 000头[21];2000-2019年,全球至少有近90万只穿山甲被走私贩卖[22]。

2.2.2 野生渔业资源面临过度捕捞

2018年,野生渔获量达历史最高水平9 640万t[23]。野生渔获量的增加主要由海洋捕捞业发展驱动。2018年,海洋捕捞渔业产量达8 440万t,同比增加约4%[23]。2017年起,全球超过三分之一的鱼类资源处于过度捕捞状态,渔获存量逐年下降[23]。非法、未报告及不受管制(Illegal, Unreported and Unregulated,IUU)的捕捞活动频频出现,是对鱼类种群和海洋生态系统的最大威胁之一[23]。与此同时,1961-2017年,全球鱼类消费量年均增长率为3.1%,接近于同期世界人口增长率(1.6%)的两倍,并且高于其他动物蛋白食物(肉、乳、奶等)2.1%的年均增长率[23]。未来,不断增长的消费需求将导致对野生渔业资源的进一步攫取。

2.2.3 农业是水资源消耗大户

2020年,农业取用了约70%的地下水和地表水总用水量[24],主要用于灌溉,这一数值在低收入和中等偏下收入国家可达90%[24]。全球范围内41%的取水量以牺牲环境流量要求为代价,不利于长期维持生态系统服务[24]。此外,食品工业用水密集,且需使用优质饮用水,单位产品产出的污水量大。联合国粮农组织预计,到2050年,为了满足人口增长对粮食的需求,全球农业用水需求将增加50%[25]。随着水资源的污染与消耗,农业用水已面临巨大挑战。2019年,在约12亿人(约占全球六分之一的人口)居住的地区,严重的水资源短缺和匮乏问题制约着农业发展[24]。

2.3 食物系统造成环境污染

2.3.1 来自杀虫剂和化肥的污染

全球农作物产量的增长过度依赖于密集农药和化肥的施用[26]。2000-2019年,全球杀虫剂的使用量增加了36%,高达420亿t[3]。杀虫剂的使用威胁了生态系统中的原生物种,如哺乳类、鸟类、昆虫及微生物的生存繁殖等过程,直接将其排除在农田、种植园外。由于杀虫剂施用分散而持续,对生物多样性的影响更隐蔽且更具滞后性。2019年,全球三大主要化肥的使用量达1.89亿t,分别为氮肥1.08亿t、磷肥0.43亿t及钾肥0.37亿t,分别以N、P2O5、K2O的形态计算[3]。未被利用的养分通过径流、侵蚀等方式进入环境,最终造成了水、大气和土壤的污染。

2.3.2 来自其他农业废弃物的污染

禽畜粪便、秸秆、农膜等农业废弃物若未得到妥善处理则将成为环境污染物。例如,畜禽废弃物经雨水冲刷流入水体,导致水体富营养化和地下水污染[27];未经处理的畜禽粪污直接灌溉农田,容易造成土壤板结,且有害污染物在土壤中的大量沉积,会严重影响农作物生长[28]。在依赖农业的发展中国家,农田秸秆焚烧是季节性空气污染的主要来源[29]。农膜残留在土壤里,会破坏土壤结构,影响作物水肥吸收,阻碍根系生长,从而导致农作物减产;残留地膜中的增塑剂、抗氧化剂等有机物质,会释放到土壤中成为有机污染物[30]。

2.3.3 农业污染具有延展性

上述农业生产中的化肥、杀虫剂、农膜等化学品和农作物秸秆、畜禽粪便、生活污水垃圾等氮磷营养物质及其他污染物,通过地表径流和渗漏,最开始造成的污染主要是指水体污染,随后极有可能逐渐扩展到对土壤、空气等介质的立体式污染,这也被称为面源性污染[31]。扩散形成的面源性污染不确定性大、过程更复杂,对生物多样性的影响也更广泛、深远和持久。

2.3.4 渔业捕捞活动产生的海洋垃圾污染

2018年,全球渔船总数达456万艘[23]。遗弃、丢失或以其他方式抛弃的渔具(Abandoned, lost,discarded fishing gear,ALDFG),又称“幽灵渔具”,在海洋中会捕获大量海洋生物,导致重要渔业资源的浪费和损失;如果沉入海底或被冲上海岸,那么就会污染敏感的海洋生境(如珊瑚礁)。据估计,每年约有640万t废弃物进入海洋中,其中遗弃渔具占10%[32]。世界自然保护联盟濒危物种红色名录上46%的物种已受到“幽灵渔具”影响[23]。

2.4 食物系统带来外来入侵物种

外来物种入侵到森林、海洋、农田、湖泊等各类生态系统中,通过竞争、捕食、改变生境和传播疾病等方式,挤占本土物种的生存空间,导致生物多样性迅速减低,最终使原有稳定的生态系统遭受不可逆转的破坏[33]。此外,外来物种进入新的生态系统后,潜伏期很长,一旦发现其危害,常常已经进入了爆发期,所造成的损失难以弥补与挽回。1980-2019年,外来入侵物种的物种数增加了40%,近五分之一的地球表面面临外来物种入侵风险[7]。中国和美国作为数一数二的农业生产国,面临着物种入侵的巨大风险,有可能承受最高昂的经济损失[34]。

2.4.1 动物和植物引种伴随物种入侵风险

为农业、林业特意引进的物种数量繁多,而引进种逃逸后很可能变为外来入侵物种。例如,以浮游动物为食的太湖新银鱼引进云南洱海、抚仙湖后,与本地鱼类之间产生强烈的食物竞争,使得本地鱼类的产量迅速降低[35];原产于南美洲的水葫芦被作为观赏植物引入非洲后,在维多利亚湖等水域迅速繁殖,导致其他植物因无法进行光合作用而死亡,破坏了水下动物的食物链,阻塞航道,目前水葫芦已经扩散到全球50多个国家[36]。在中国已知的外来有害植物中,超过50%的种类是人为引种的结果,这些引种植物包括牧草、饲料、观赏植物、药用植物和蔬菜等[37]。

2.4.2 食物贸易加剧物种入侵风险

有研究发现,外来入侵物种数量与国际贸易量呈正相关[38]。1995年以来,全球农产品和食品贸易翻了一番,生产、消费环节跨越国界[39]。随着食物供应链复杂程度增加,外来物种极有可能随着农产品、其他食品及其包装材料入侵别国生态系统。进出口谷物、水果、饲料等农产品的安全风险监控是防控外来物种随食品贸易入侵的重要屏障,仅2021年,中国海关共截获有害生物59.08万种次、检疫性有害生物6.51万种次[40]。

2.5 食物系统加剧气候变化

食物系统的温室气体排放深藏在食物生产、供应链、消费等各个环节中。在2007-2016年期间,食物系统温室气体排放总量占人为温室气体排放总量的20%~37%[41]。这一估算包括与农业生产有关的排放、与农业有关的土地转化(土地功能变化)引起的排放和食物加工与运输过程中的排放(表1)。另有研究显示,食物系统温室气体排放量占全球人为温室气体排放总量的35%,其中57%对应动物性食物生产,29%对应植物性食物生产[42]。此外,研究表明养殖业的温室气体排放远高于种植业,养殖业供应链占全球温室气体 (greenhouse gas,GHG)排放量的14.5%[43],其中养殖业甲烷排放量高达总量的44%,氧化亚氮排放量达总量的53%[44]。

表1 2007-2016年食物系统年均温室气体 (GHG)排放量[58]Table 1 Average annual greenhouse gas (GHG) emissions of food system from 2007 to 2016

大量研究表明,食物系统产生了全球约三分之一温室气体排放。伴随着气候变化,物种的分布、物种间的互相作用以及生态系统功能也将随之改变[45],从而影响生物的多样性。此外,气候变化对于某一物种施加的作用会通过食物链及其他物种间关系进一步扩大到更广泛的生态系统,从而对生物多样性产生更为复杂而广泛的影响[46]。

2.6 食物系统威胁生物多样性的表现及原因

食物系统对生物多样性造成的影响深刻且广泛,当前食物系统正在以不同形式引发土地和海洋用途的改变,导致生物资源的过度利用、气候变化和环境污染,并伴随着外来入侵物种的威胁,由此极大地加剧了生物多样性丧失的风险(图3)。

图3 食物系统对生物多样性的影响Fig. 3 Impact of food system on biodiversity

食物系统各利益相关方未将自然的价值纳入考虑,各自追求独立的目标,是当前食物系统对生物多样性造成威胁的根本原因。本文认为,在某种程度上,食物系统的参与者缺乏共同的生物多样性目标且缺少凝聚各方行动的动力及合作机制,使得这一系统在解决生物多样性丧失方面显得格外松散。具体而言,政府在制定和执行食物系统相关政策时常让位于其他经济和民生事项,尚未建立适宜食物系统自然受益型转型的政策环境;食物生产者、加工商和贸易商往往将商业利益的最大化作为优先考虑事项;金融机构未充分意识到自然资本的价值;大多数消费者则更注重于消费的品质,鲜少考虑食物背后的生物多样性和自然成本。因此,当前食物系统表现出国际社会及各国政府的食物系统管理体系松散,食物生产、加工和贸易环节缺少生物多样性保护有关的标准和监管,以及消费者负责任的消费意识匮乏这三大特征。

2.6.1 国际社会及各国政府对食物系统的管理不够充分合理

现阶段,食物系统各主体对自然应承担的责任和义务并不明确;全球食品贸易等各领域相关法律法规在环境和可持续性方面缺乏统一标准或存在空白。此外,现有的部分政策不利于食物系统的可持续发展。例如,全球每年对农业部门生产者的资金支持达5 400亿美元,占农业总产值的15%①约2 940亿美元以价格激励的形式提供,约2 450亿美元用于对农民的财政补贴,其中70%投入于与特定农产品生产,仅有1 100亿美元(约20%)用于向农业部门提供公共服务。。然而,这些资金通常倾向于大型企业,且超过三分之二的资金支持经证实对自然和社会有害[47]。

2.6.2 食物生产、加工、贸易环节缺少标准和监管

不论是全球食物系统还是地方性的食物系统,不同尺度的食物系统都涵盖数量、种类繁多的供应链。多样化的食物种类及愈来愈复杂的生产流通等环节,导致规范准则制定难度大。此外,食物系统涉及数量庞大的参与主体,在全球范围内有效监管尚未被实施。

2.6.3 消费者未建立负责任的消费意识

消费者未建立负责任的消费意识,一方面,归咎于消费者尚未建立完善的绿色消费理念,未在消费过程中充分考虑相关产品对自然的影响;另一方面,将理念落实到行动又是一个考验。另一障碍在于产品有关自然信息披露不到位,消费者缺乏判断依据。

显而易见,上述问题相互关联,例如,生产端和消费端的变革需要依靠供应链方案,同时也离不开有利的政策环境,因此,只有政府、企业、消费者、小农户等各方在明确共同目标、达成共识的基础上借助系统性转型,才有望构建一个真正的可持续的食物系统,下文将结合国际生物多样性保护进展深入探究食物系统转型的目标及具体方向。

3 食物系统的系统性转型

3.1 生物多样性保护的自然受益目标

食物系统转型以及生物多样性保护俨然成为全球热点问题。2019年,联合国大会将2021-2030年定为“联合国生态修复十年”,以期在全世界大范围地实现生态修复、气候变化、生物多样性和联合国可持续发展的目标。2021年9月,首届联合国食物系统峰会在纽约召开,会议达成了食物系统转型刻不容缓的共识,各国政府、民间组织和个人纷纷做出积极承诺。同年10月,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第一阶段会议在中国昆明召开,会议通过了《昆明宣言》,缔约方承诺将制定、通过和实施有效的《2020年后全球生物多样性框架》。同年11月,在联合国气候变化大会第二十六次缔约方大会上,包括中国在内的141个国家在《格拉斯哥领导人森林和土地利用宣言》中承诺到2030年前停止和逆转全球森林减少损失和土地退化。

在生物多样性保护议程中,设立自然受益目标的呼声越来越高。与气候变化下的净零目标相对应,生物多样性保护的自然受益目标提供了三阶段可衡量的目标:第一阶段,是指以2020年的生物多样性水平为基线,人类成功地从目前生物多样性不断丧失的负向轨道转向生物多样性恢复的正向轨道,从而在2020年起努力实现生物多样性净零损失,并转向有益于自然的发展轨道;第二阶段,是指到2030年实现自然正增长;第三阶段,是指到2050年自然完全恢复,实现人与自然和谐共生的愿景[48]。各国政府、金融机构、国际组织等正在积极推动全球自然受益目标的设立和实现。2020年9月以来,已有93位国家和地区的领导人签署了《领导人自然宣言》(Leaders’ Pledge For Nature),通过10个方面的承诺①《领导人的自然宣言》包括以下十项:1)支持雄心勃勃且具有变革性的2020后全球生物多样性框架;2)采取综合行动应对相互关联的环境挑战;3)将生物多样性纳入政府和部门的主流;4)过渡到可持续的生产和消费方式以及可持续的粮食系统;5)减少对土地,水和空气的污染;6)可持续管理我们的海洋;7)推进同一健康(One Health)以应对相互交错的生态、气候、健康危机;8)共同将生物多样性,气候和环境作为COVID恢复战略的核心,并促进绿色和韧性复苏;9)加强资源调动(对生物多样性和基于自然的解决方案提供更多支持,包括取消对生态自然有害的投资和补贴,使资金流与环境承诺和可持续发展目标保持一致);10)支持更高的气候变化领域里的雄心目标和行动。,呼吁通过自然受益型转型实现可持续发展[49]。七国集团领导人在2021年峰会上发布《2030年自然契约》 (2030 Nature Compact),明确提出自然受益目标[50]。在金融业和企业界,自2020年以来,与自然有关的金融信息披露工作组(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)正在积极地为自然有关风险制定一个综合风险管理和披露框架。

3.2 食物系统的自然受益型转型目标及方向

食物系统与联合国17个可持续发展目标均直接或间接相关[51],同时对生物多样性保护意义重大。在充分理解食物系统对生物多样性的影响的基础上,为实现食物系统转型与生物多样性保护以及可持续发展目标的协同推进,本文提出食物系统的自然受益型转型目标。这一目标要求食物系统内所有的参与者,包括食物生产者、加工商、贸易商、消费者以及农业技术开发商等在生产运营过程中将生物多样性纳入考虑,加强披露,并通过技术升级等手段,共同努力在自身经营、管理范围内,分阶段实现自2020年起生物多样性净零损失、2030年实现生物多样性正增长以及2050年自然完全恢复的目标。

通过研究《2030年可持续发展议程》中的17个目标、196个子目标和232个指标以及《2020年后全球生物多样性框架》初稿中的21个行动目标,本文提出了食物系统自然受益型转型的12个具体行动方向(表2)。值得注意的是,表2中的数值直接采用相关公约中的原数值,仅表示食物系统转型亟需在该行动领域做出积极贡献,并不代表食物系统转型需要达到的行动指标。

表2 食物系统自然受益型转型目标和行动方向Table 2 Objectives and action directions of natural benefit transformation of the food system

对国际公约的分析表明,食物系统的自然受益型转型的优先项包括:在国家层面通过科学的空间规划开展生境保护和生态修复工作;增加食物产地的物种丰度、提高种植养殖物种的多样性;降低食物生产、运输、贸易环节物种入侵的风险;减少食物系统的环境污染和温室气体排放;并促进农林牧渔业的可持续管理。在这一过程中,国家、区域尺度的生物多样性评估、企业的生物多样性相关信息披露、对公众开展的自然教育以及政策改革均是重要的实践工具和方向。

3.3 食物系统的自然受益型转型路径

食物系统应在上述12个领域积极开展可持续转型的实践。上述行动目标的实现需要政策、资金以及技术三个方面的推动。在满足政策、资金和技术条件后,转型参与方需要建立合作,搭建具体的行动路径,最终实现变革。

相关决策者需要结合生物多样性保护、应对气候变化国家战略等,划定食物系统转型的行动目标,规划出一个综合的、分阶段的、可行的食物系统转型路线图。相关政策应着眼于:1)减少食物系统引起的土地转化,保护和恢复重要的陆地、海洋和水生生态系统;2)加强和规范信息披露,减少食物系统造成的污染;3)构建科学的激励机制,提高食物系统各参与方对自然价值的重视;4)鼓励相关农业、供应链管理等技术创新。

政府有责任推动各类金融机构进一步扩大绿色投资规模,同时创新社会融资方式,扩宽食物系统转型的融资渠道。具体有关途径包括:1)增加污染防治、生态修复、绿色农业等领域的国家投入;2)完善环境、社会和治理(ESG)投资机制;3)利用开发性融资和基金会等慈善资金,撬动私营资本流向可持续的转型项目。

一方面,食物系统可持续转型依赖于稳产高产的再生农业,包括绿色投入品、绿色生产技术、绿色产后增值技术的研发,以及气候智能型农业等新型农业模式。另一方面,物联网、遥感、人工智能等新兴技术有望赋能和加速食物系统转型,例如,电子商务技术能有效提高食物系统的流转效率,实现小农户与大市场的对接;无人机遥感技术能帮助动植物疫病远程诊断,减少化学品的投入;区块链技术有助于加强供应链的透明度。

食物系统的转型蕴含巨大商机。世界经济论坛的一项研究表明,到2030年,全球食物、土地和海洋利用系统通过六大转型,每年有望创造近3.6万亿美元的商业价值和1.91亿个就业岗位[52]。食物系统各利益相关方都有望从转型中受益,而变革路径的规划离不开政府、行业、企业、社会组织等各方的合作。政府有责任通过引导性政策促进变革,企业也可率先采取行动,有关技术的创新也有可能推动整个行业的升级。总而言之,在这个动态的、复杂的食物系统中,变革的机遇无处不在,而这需要每位参与者的创新与行动。

4 讨论与结论

面对生物多样性、食物系统这两个复杂的课题,本文以生物多样性丧失的五大驱动因素为分析重点,梳理了食物系统引起生物多样性丧失的关联,这一视角有助于清晰地呈现食物系统对生物多样性的影响。本文提出食物系统自然受益型转型目标和行动方向填补了食物系统转型目标的空白,有助于政府、企业等各利益相关方形成共识,并制定相关政策或战略。然而,需要注意的是:首先,实际情况中食物系统、五大生物多样性丧失的驱动因素、生物多样性之间的关系并不是单向线性的,其复杂程度远胜于图3,从而在不同案例下需要进行更深入系统的分析;其次,本文虽识别出食物系统可持续转型的具体方向,但具体的行动目标,需要政府、学术界、企业等在实践中共同探索并设定。

此外,食物系统除了对生物多样性造成负面影响外,还面临着食物浪费和生产资源分配不公等问题。例如,每年全球粮食损失约占总产量的14%,价值4 000亿美元,另有17%的食物遭到浪费,其中家庭浪费占11%、餐饮业浪费占5%、零售浪费占2%[53]。据估计,4家农产品企业控制着全球谷物贸易总量的75%~90%[54],与之相对的是,全球有3.74亿个农场(占全球农场数的70.4%)面积小于1 hm2,有20~30亿人(约60%的农村人口)以农业为主要生计来源[55]。这些问题也有待更深入的研究。

减缓和适应气候变化、保护生物多样性以及实现可持续发展这三个议题,在某种意义上,都以实现“人与自然和谐共生”为目标,三者具有深刻的关联。本文仅以食物系统为例,通过综合考量气候目标、生物多样性目标和可持续发展目标,以期为食物系统转型提供决策参考。这一思路也可以应用于更多领域,帮助不同行业明确转型方向。

最后,保护生物多样性、实现食物系统可持续转型十分紧迫。这一过程还将面临气候风险、人口增长及消费结构改变等一系列的挑战。数据显示,2010-2050年,食物产量需增加35%~56%,才能满足人类日益增长的食物需求[56]。面对生物多样性丧失,不采取有效行动的代价将远高于采取行动的成本。政府、行业、企业、社会组织等各方必须联合起来立即行动,推动食物系统转型。