首发脑卒中患者就医体验的质性研究

史方竹,范慧芳,徐苗苗,辛利萍

(1. 山西医科大学护理学院,山西 太原 030000;2. 山西医科大学第一医院住院部,山西 太原 030000)

脑卒中具有高发病率、高病死率、高致残率及高复发率的特点,已是我国成年人致死和致残的首要原因,破坏健康的头号杀手[1]。研究发现,脑卒中患者的照护需求呈动态变化[2],因而应根据个人需求给予适时满足是最有益的[3]。就医体验表示患者在整个就医过程中的感受和体验,是基于患者的视角对医疗服务质量的评价[4],能够实时反映患者就医需求,对降低死亡率和再入院率,及深化医疗卫生体制改革有重要意义[5-6]。因此,本研究旨在从患者角度出发,通过质性研究,了解首发脑卒中患者整个就医过程的真实体验,及时发现脑卒中患者这一特殊群体的就医需求,以期为临床医护人员采取针对性的干预措施提供依据,从而改善患者的就医体验,提高医院的护理服务质量。

1 对象与方法

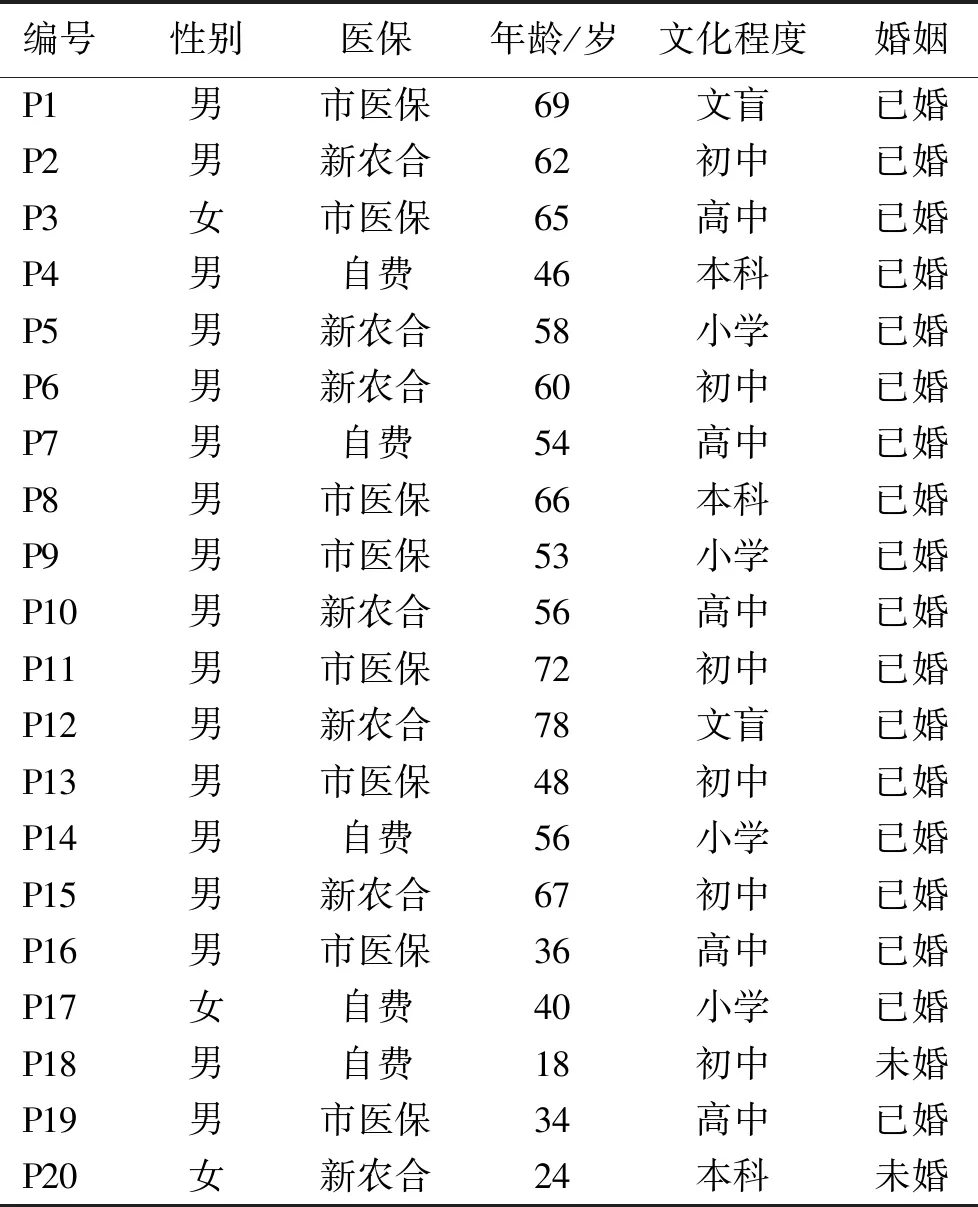

1.1 研究对象 采取目的抽样法,于2021年5月~7月,选取太原市某三甲医院神经内科住院的首发脑卒中患者为研究对象。纳入标准:①经CT或MRI诊断为脑卒中,并符合脑卒中诊断标准[1];②首次发病;③无严重内科疾病或重要脏器功能障碍;④认知功能正常,具有良好的沟通能力;⑤知情并自愿参与本研究。以资料饱和为原则来确定样本量,最终访谈了20例患者,一般资料见表1。

表1 患者基本资料

1.2 研究方法 本研究采用质性研究的现象学研究方法[7],对20例患者采取半结构式访谈结合观察法进行面对面深入访谈,所有患者家属均参与了访谈。基于2例首发脑卒中患者预访谈结果,以及检索大量相关文献,咨询神经内科专家,小组讨论后最终形成访谈提纲: ①您是怎样入院的?能谈谈具体的过程吗? ②入院后,您的体验和感受是什么? ③住院过程还有哪些需求没有被满足?可能的原因是什么? ④出院后您觉得哪些事情会给您造成困扰,影响疾病的长期护理?

1.3 资料收集与分析 资料的收集与分析同步进行。访谈在安静的病房或在患者放松的环境下进行,避开患者治疗、护理及检查时间。访谈时间于患者出院当天或前1天,时长20~30 min。访谈前向患者自我介绍并详细说明访谈目的、方法及保密原则,并取得患者信任与同意书,过程进行录音,随时记录患者的情绪变化及非语言表现,并签署知情同意书。访谈时营造友好轻松的气氛,语言表达简单易懂。访谈者应把握访谈的方向和主题的焦点。采用现象学Colaizzi法分析资料。两名研究者在访谈结束后的24 h内对访谈内容进行转录,相互核对,以保证转录内容的准确性。资料由两名研究者独立分析归纳,提炼意义,形成主题,如有争议,寻求第三位研究者的建议,最终将结果返回受访者,求证内容的真实性。

2 结果

2.1 主题一 突发性身躯致残的迷茫无助感。脑卒中起病较急,患者通常会出现肢体麻木无力、嘴角歪斜、头晕等多种躯体功能障碍,多由家人或朋友紧急送往医院或打120求助送至院内急诊。多数患者及家属表示来到医院后,心急如焚,却又不知所措。P5:到了急诊,挂了号,一会抽血,一会缴费,一会做检查的,糊的(懵的),你们(急诊医护人员)说啥就是啥,完全不知道自己在干什么。P1:没有个牌子指示,也没有穿红马甲的(志愿者),想问都没得问。P12:家属:老爸头晕的那么厉害,大夫说找护士抽血,护士说要先交费,急死个人。P4:家属:大夫说我老公可以溶栓,可是说可能会出血(的风险),就我一个人,要马上做决定,瞬间感觉天要塌下来了,脑瓜子嗡嗡的。P10:抽完血还要我们自己去送到什么科(检验科),本来就着急,哪在哪都不知道,崩溃。P8:从急诊转病房时,医生只是说可以去住院了,也不说清楚准备什么,我们也不懂,缺这少那的,来来回回折腾。P19:被人抬到医院,啥也干不了(沮丧)。

2.2 主题二 疫情当下,角色转变引发患者内心的弱小孤独感。

2.2.1 角色的骤然转变使患者难以接受 疾病的骤然发生扰乱了原有生活节奏,使患者一时难以适应角色的转变,激发患者内心的脆弱。 P16:我这个能好不?还能上班吗?P6:下午打扑克,手上的牌就老掉,抓不住,还以为中午酒喝多了,你看,现在躺着了吧(苦笑)。P13:看见老朋友走路画圈,拉着一条腿,说是脑梗(死)后遗症,谁成想我自己成这样了,孩子也看不了了。P14:自己之前身体好好的,天天的和朋友可开心呢,连医院都没进过,咋就一下子就成这样了呢(抽泣)?P18:不就是熬夜打了个游戏吗,我这么年轻,就倒了?P19:从没想过疾病离我这么近(震惊)。

2.2.2 疫情环境下,情感需求无法满足 患者入住病房后,由于疫情的常态化防控,实行无陪病房,患者的情感需求得不到满足。P14:俺是从外地来的,不让家属进来,那俺怎么办?(叹气)。P7:疫情期间,不让我老婆探视,可以理解,但多少有点寂寞。P2:医生护士都挺忙的,没时间陪我们聊。P3:天天输液,只有做检查的时候他们(家属)才能进来。P15:虽然和病友聊得挺好的,但还是想回家,想念家的感觉。P20:想回家,想哭。

2.3 主题三 徘徊于医护间的漂泊感。医护之间各司其职,缺乏沟通与合作,患者徘徊于医护间,无处可依。P6:手术前一天护士跟我说要禁食,不能吃饭喝水,手术当天大夫查房时说:“可以吃啊,吃些好消化的,不影响”,那该听谁的呢(皱眉)。P3:问护士的检查结果,护士说问医生,医生又找不见。P5:降压药跟家里吃的不一样,问护士也不知道为啥换。P12:查房就早上那一会,有时候出去做检查,就错过了。P17:医生说做个什么检查,去问护士,护士也不知道,说系统里面看不见,只能看见半天以后的。P9:他们忙的不行,好多事都不好意思问他们,主要也不知道问谁。

2.4 主题四 出院时护理康复即将中断所产生的被抛弃感。

2.4.1 康复训练的中断使患者无处可去 多数患者及其家属表示对延续性康复功能锻炼的需求。P3家属:医生说我妈能出院了,可以去别的医院康复,本院康复科没有床位,可是别的医院暂时也没有床位,还得先回家等,这中间万一出什么事怎么弄(着急)。P12:本来可以直接转到康复科继续康复锻炼,但是今天早上大夫查房,说昨天晚上有位患者锻炼时不小心骨折了,出不了院了,我这个过一段时间还要手术,这可咋整啊,哎……(叹气)。P8:大夫说明天就可以出院了,已经过了急性期,需要尽早进行康复,让我们联系康复医院,现在医院床位那么紧张,我们上哪联系去啊?

2.4.2 院外康复护理信息获取受限,患者及其家属缺乏安全感 医院是患者及家属心理上的安慰所。离院后,专业指导信息的中断,易引起患者及其家属对长期康复护理的担忧。P6:医院里,有康复医生指导训练,回家后自己的锻炼方式也不知道对不对。P5家属:在医院里,他只听护士和医生的话,回到家怕不听我的。P11家属:家里孩子都不在,我一个人也发愁该怎么照顾他(担忧)。P11:回到家后,也不知道自己能不能一直坚持锻炼。P15:在这里每天监测血糖、控制血压,回家后可就没人管了。

3 讨论

3.1 促使急诊就医服务流程标准化的提升,保证科室转运的无缝对接 患者就医体验是追踪监测患者从入院到出院各个环节的感受体验。本研究中显示,由于首次发病就医,急诊大厅没有醒目标识、志愿者或指引流程引导患者准确就医,多数患者及家属表示在急诊就医过程中焦急却又不知所措;同时入住病房转运患者时各部门之间配合不够完善,患者家属出现多次折返现象。这与之前的研究结果一致[8],促使卒中急救过程中的质量控制难以统一。 急诊通常是脑卒中患者就医体验的起点,医院重要的服务窗口,也是患者入院到住院的关键转折。因此,急诊服务流程的标准化是重中之重。目前本院为急性脑卒中医疗救治定点医院,已开通脑卒中绿色通道,缩短抢救时间,但抢救人员配备不足,转运流程不到位,故而医院应重新整合资源,以患者需求为导向,对急诊服务流程进行规范化管理,建立以人为本、优化流畅的服务链[9]。另外,急诊与病房应做好协调沟通,信息共享,提示患者及家属的住院注意事项,安抚患者情绪,做好事先准备工作,入住病房时安排护工协助转运,力求保障科室间的无缝对接,畅通转运住院,逐渐形成“一站到底”的服务,保证患者就医有效性,增强便利感。

3.2 倡导关怀性沟通,及时回应患者心理需求,增强患者人文关怀体验 脑卒中的骤然发病,可能会引起患者应激性心理创伤;同时,由于医疗资源中人力资源的短缺,时间紧迫,任务繁重,医护人员与患者交流沟通时普遍围绕工作,缺乏对患者心理情感的关注,且患者角色的突然转变,价值体现的中断,易导致患者出现焦虑、抑郁等负面情绪。而卒中后抑郁患者的死亡率是单纯脑卒中的3倍[10],因此患者的心理健康问题必须引起足够重视。科室应配备心理专家,尽早发现可能的焦虑抑郁倾向,及时给予心理干预。另外,关怀是护理的核心,沟通是护理的必要环节。护理管理人员应强化关怀性沟通意识,呈现出积极主动、耐心亲切的沟通态度,解除患者的疑惑,敏锐察觉心理缺失,顺应患者情感需求,让患者感受到家庭般的温暖,适应患者角色,积极配合治疗,减缓住院期间焦虑、孤独等负面情绪[11]。将关怀性沟通贯穿落实在患者就医过程的各个环节、各个细节,逐步转向以患者为中心的沟通模式,增强患者的人文关怀体验。同时,可通过共享决策[12],鼓励患者积极参与治疗决策,实现患者自主决策,在不断共同决策的过程中逐渐形成信任尊重的合作关系,掌握更多疾病相关知识,从而减缓医患间信息不平衡,提高治疗依从性[13],改善患病体验[14]。

3.3 加强医护之间的合作,在临床实践中促进医护一体化工作模式 患者因疾病的困扰来到医院寻求医护人员的帮助以此解脱困境,他们并不清楚医护之间的分工职责。医护间若沟通不及时、合作不密切,对患者病情及治疗方案等了解的不够全面,对患者的疑惑解答不到位,易使患者产生无人照护的错觉;同时,医患间缺乏沟通,易造成患者对医护人员的不信任。所以应当加强医护间合作,促进医护一体化在临床实践中的实现与应用。它是遵循以患者为中心的新型医护合作模式,强调医护多角度、全方位、全流程的深度合作[15],这种医护关系并非传统的“主导-从属关系”,而是并列互补的关系,医护双方均积极发挥各自领域的优势[16],分工明确,却又紧密合作,协同对患者进行综合性、全面性的护理管理工作。通过医护一体化查房、医护共同参与科室培训、医护患三位一体式交流等合作模式,医护能详细掌握患者整体病情进展和医疗辅助信息,双方更加了解彼此的工作实施情况并及时沟通调整,避免医护说法不统一的尴尬局面。同时,医护一体化工作模式指由相对规定的医护人员负责患者的一切治疗护理活动,为患者提供全程、连续的服务,耐心解答患者的疑惑,实现以患者为中心的个性化治疗和护理,患者从中感受到被关爱及重视,找到归属感,从而增强了对医护人员的信赖[17]。

3.3 完善延续性服务,倡导医院-社区联动,推进基层建设,解决患者后顾之忧 患者院外获取专业指导和信息的途径有限,出院时经常会有被抛弃感。究其根本是医院及其社区之间的信息交换不畅通,患者只能周折于各医院持久性地寻求间断帮助来满足需求。研究证明,出院回家后,患者更希望通过社区等机构来协助提高其居家护理质量,满足延续性护理的需求[18]。显然,疾病的长期康复和护理迫切需要延续护理的实现。它可以通过一系列行动,确保患者辗转于不同的医疗照护场所或者同一场所不同科室时,能得到持续的照护[19]。医院-社区联动是延续性服务的具体形式,通过医院与社区卫生机构信息互通,相互合作,实现无缝隙的院间转诊,为患者提供完整连续的专业治疗方案,改善患者的健康行为及健康结局[20]。另外,社区医院是百姓家门口的医院,须以居民健康为中心,提升基层防病治病能力,促进建立分级诊疗系统,实现“小病在社区,大病到医院,康复回社区”,尽可能满足人民群众对基本医疗卫生服务的需求[21]。医院-社区联动无疑是保障延续性服务顺利实施的一项重要举动,有助于建立长期有效地社会支持,以解决患者无处可去之忧,改善患者生存质量。

综上所述,本研究通过对20例患者进行访谈,了解患者在就医过程中的体验及现实需求,对进一步改善患者的就医体验提供支持。本研究的不足之处在于只对一家医院进行研究,纳入的样本只有缺血性脑卒中,且样本量较少,未考虑人口学特征对就医体验的影响,期待未来进行更大规模的研究。