人群中,我是简单的那个,也是丰富的那个

2022-07-19 08:21叶橹VS曹利民

草堂 2022年6期

◎ 叶橹 VS曹利民

一个普通的小男孩,被一首长诗打动

曹利民:

经常听您说“生于南京、长于广西”,到底是怎么回事?叶橹:

我1936年7月出生于南京,第二年“七七”事变后,南京沦陷了,母亲带着襁褓中的我南下逃亡,到了广西桂林、柳州一带,后来在桂林安顿下来。我的童年在桂林度过,小学毕业前,跟着母亲和继父在桂林生活,童年的记忆就是山清水秀。曹利民:

有没有一些童年趣事?叶橹:

我小时候是个很普通的男孩,生活也平淡,没什么可说的。只有一件事记忆蛮深刻的,就是小学二年级的一天,学校操场篮球架的柱子上拴了匹小马,同学们都围上去看。我刚好捉了只蚂蚱,就拿着蚂蚱去喂马。哪知道小马怕人,我刚一走近,它就掉转屁股踢了我一脚。我被踢翻在地,同学们赶紧喊来老师,把我扶起来。我当时感觉到胸口有些疼,到晚上脱衣服洗澡时才发现左胸有块紫斑。我怕被母亲责备,要求自己洗澡,那是我第一次受到重击,也是头一次撒谎。从那以后,我不敢接近马,到现在也不喜欢马。这算是童年阴影吧,或许性格里的疑虑和对命运的不确定性猜忌就是由此而来的。曹利民 :

您中学在哪里读的,看课外书吗?叶橹:

小学毕业后,我跟随母亲辗转到平乐生活,还在广西,在平乐县中读书,开始读课外书。那时喜欢巴金的小说,也看沈从文,但是半懂不懂,不太能理解,还看些散文随笔之类。上高中时,我迷上文学理论和哲学,比如恩格斯的《反杜林论》,也是半懂不懂的。有一次上化学课,我在看一本哲学书,被老师发现了。他让我罚站,又走过来拿起我的书翻了一下,惊奇地问:你看得懂吗?后来也没说什么让我坐下了。曹利民:

那会儿偏科吗?叶橹:

是的,文科蛮好,数理化不行,后来高考时也是数学考得不好。班上同学也是大多文科好,理科不好,特别是数学,只有两位同学的数学好,考试的时候,大家就请他俩写在纸条上传答案。有一次考试,有个同学抄得很慢,抄了好一阵子也没抄好,后面的同学等不到纸条,急得不行。直到交卷时,那个同学还没有传过来,下课后,好几个同学围着他打。当然也是玩闹式的,老师对这种事也是睁一只眼闭一只眼,师生关系也挺好的。曹利民:

那时就有文章发表吗?叶橹:

我上初中时,开始写些小散文小随笔,在平乐的报纸上发表。高中二年级,在《广西文艺》发表了一篇四千多字的评论文章,我们校长看到了,手里拿着杂志,把我喊到校长室,当面表扬了我。曹利民:

什么时候开始关注诗歌的?您喜欢读什么样的诗?叶橹:

二十世纪五十年代。那个年代写诗的人很多,报纸和杂志上都有,大多是些标语诗、口号诗,每到节假日就有赞诗,读起来没有多大意思。打动我的第一首诗是石方禹的长诗《和平的最强音》,登在1950年的《人民文学》上,我刚看了开头两句,心里就很震撼,至今还记得那两句:“斯德哥尔摩传出来的声音,/是世界上的最强音。”我后来与诗歌结缘,可能是那首诗在心里埋下了诗的种子。一个人的小飞机,载着我坠入暗黑

曹利民:

考上武汉大学激动吗?叶橹:

我1953年参加高考,报的第一志愿是北京大学,第二志愿是武汉大学,但是数学没考好,总分差了点,没有被北大录取。那时候能考上大学的人不多,不像现在。《广西日报》刊登录取消息后,亲朋好友看到后奔走相告。我母亲很激动,我也很开心很激动。曹利民:

那时武大就有樱花了吗?叶橹:

武大在珞珈山与东湖一带,校舍是德国人设计的,曾被日本人用作司令部,栽种了樱花。我们开学是九月份,不是樱花季,但是东湖的风景非常美,走进校门以后就感觉特别好。学生宿舍都有个斋字,以“天地玄黄,宇宙洪荒”的顺序命名,我住的是洪字斋,离学校大门不远。第二年春天,宿舍楼下的樱花开了,走在路上,有花儿落在肩头,那种感觉特别美好。后来,从洪字斋迁到了新一幢。原来的校门外面全是农田,1992年秋天,我到武大参加活动,学校已经被各种建筑包围,校园也扩大了好多,已经面目全非了。曹利民:

大学期间让您印象深刻的老师有哪些?你们都有哪些交往?叶橹:

读武大时,我印象最深的是程千帆和刘绶松两位老师。大三时,程老师教唐代文学,刘老师教现代文学。刘老师上课幽默风趣,教给我们很多东西。那时,程老师四十多岁,上课从来不用讲稿,他总是先念一首古诗,默写在黑板上,再由此讲开。每到他讲课,大家全神贯注,还有外系的来蹭课。后来我到高邮师范、扬州师范讲课,潜意识里也是学了程老师的做派。1957年我主持那两场辩论会后,第二天早上遇到程先生,他拍拍我的肩膀说,讲得不错。后来被下放到蕲春县八里湖农场劳动时,程老师也被下放到那里劳动。1978年,南京大学的匡亚明校长知道程先生提前退休,每月工资是六十五块,就派中文系主任叶子铭去把他调来。武大负责人一听这话,也有了返聘程老师的想法。叶子铭是个聪明人,就直接去找街道办谈,这事很快就谈成了。我在高邮搬运公司时,看到报纸上的《南京大学学报》目录,有程先生的文章,就给他写信。他很快回信,让我有时间去玩。去南京后,他了解我的情况后,打算介绍我到南京师范学院,并且嘱咐我回高邮写一下自己的情况。我再次到南京时,他带我去中文系主任孙望家,介绍了我的情况。孙望把我的材料递交南京师范学院党委讨论,基本同意调动。不料后来恰遇中央下发文件,暂停各大高校人事调动,我因此没有去成南京。曹利民:

上大学后,读了不少闲书吧?写作上情况如何?叶橹:

那时读了不少俄国和苏联文学作品,我们非常崇拜“二斯基一波夫”。“二斯基”是车尔尼雪夫斯基和别林斯基,“一波夫”是杜勃罗留波夫。特别是杜勃罗留波夫,二十五岁就去世了,但留下了很多优秀的文艺批评理论。他强调的一些原则,诸如生活的本来面目的重要,强调文学的人民性原则,批评家必须以作品自身所提供给我们的东西为依据,都影响了我的写作理念。上大学后,我开始向全国性刊物投稿,但总是被退稿,都有点灰心了,好在那时候是邮资整付,不用贴邮票。我母亲把我供到大学很不容易,上大学后,我身上没有余钱,连鞋都买不起,经常赤脚,被同学们戏称为“赤脚大仙”。曹利民:

那时全国性刊物有哪些啊?叶橹 :

那时《诗刊》还没有创刊,主要是《人民文学》《文艺报》《长江文艺》《剧本》之类。有个同学叫韦其鳞,也是广西的,壮族人,他那时候就是著名诗人了。大二时,他在《长江文艺》发表了一首根据民间故事改编的长诗《百鸟衣》,很是轰动。我羡慕又佩服,也鼓励自己要继续努力。1955年,我看到《剧本》上讨论讽刺剧问题,就写了《对讽刺剧的几点看法》寄了过去,很快就发表了。那是我第一次在全国性刊物发表文章,对自己又有信心了。曹利民:

也是大学期间,1956年您在《人民文学》发表《激情的赞歌》《关于抒情诗》等文……您认识当时的编辑或主编吗?叶橹:

都不认识,1955年,接连几期读到闻捷的诗。那时的诗歌大多是些口号诗和节日应景诗,闻捷的诗读起来很清新,与众不同。我看了很有感触,写了五千多字的诗评《激情的赞歌》,寄给当时的编辑部。没过多久,稿子发出来了,编辑苏中和杜黎均给我写了一封长信,鼓励我继续努力,还给我拟了好几个题目。我从中选了一个——《抒情诗中的我》,写了大约八千字寄过去。没多久,他们回信了,这封信更长,谈了不足与建议,让我再扩充一些,发挥更充分一些。根据他们的建议,我把稿子扩充到近两万字,改名为《关于抒情诗》,发表在1956年第5期。他们又写信征询我意见,问是否愿意到《人民文学》做编辑,而且不必等到毕业后再去。我找到我们系的书记,书记让我先不要急,等明年毕业了,拿到毕业证书再去。我想想是这么个理,就给他们说明了情况。可以说,《人民文学》是我青春的最强音,我也经常跟你们说这些事。曹利民:

稿费拿了不少吧?这下不做“赤脚大仙”了!叶橹:

稿费有好几百块,那是我人生中的第一笔巨款。那时,一个学徒的工资是每月八块,大学生参加工作的月工资是五十三块五,后来工人们提意见,降了十块,我落实政策到高邮师范就拿的五十三块五。我请假去广西把我母亲接到南京,租了房。那时,从南京到武汉的机票也才二十八块。曹利民:

一下成了学校的风云人物,会不会有许多感慨?叶橹:

我确实成了学校的风云人物,还当了班长。我们班在大一开学时有二十五个同学,第二年有七个同学被选派去苏联留学,还剩十八个同学。云南的晓雪比我高一个年级,也写诗,他、我和韦其鳞三个人一起办校刊,叫《新“武大”》,我们三个被同学们称为“中文系三杰”。那时,韦其鳞是我们三个中名气最大的,他没有被划右,是因为少数民族身份被从轻处理,他后来当过中国作协副主席,想来我们人生的上下篇有些相悖。我留校察看后生活困顿,给晓雪写了信,他寄来五十块钱,真是雪中送炭。我后来在全国诗歌评奖会上见到晓雪,说起当年的事,感慨万分。前年晓雪来扬州玩,我陪他看了扬州园林,他很开心。曹利民:

大学里面都有才子佳人的故事,您也有追女同学或女同学追您的故事吗?叶橹:

我后来回武大,有低年级的女同学说,那时看我高高在上,她们虽有倾慕但是不敢跟我说话,呵呵,可能说的是玩笑话。那时我忙着写稿投稿,没有留意到这些。不过我上高中时倒是有个女友,经常一起看书,一起聊天,那时年龄小,为了一点小事分手了。后来我考到武大,她也考到武汉的华中工学院,来找过我一两回,不巧的是我都不在。有一次,她乘公交过武汉长江大桥时,看到一个在桥上走的人特别像我,当即就想要下车。但是车子到站后才让她下了车,等她跑过去时,那个人已经不见了,她后来到处打听我的消息。其实,按她说的时间,我已经到八里湖农场去了,那个人肯定不是我。不过,我后来自身难保,这事也就没有下文了。我很晚才成家,对家属和孩子是心无旁骛的。曹利民:

除了同学和老师,还有没有人让您记忆深刻?叶橹:

有个人我要讲一下。我发表在《人民文学》的那篇文章,最后有一小段文字批评了郭小川。当时,他是中国作协党组书记和秘书长,在一次全国诗歌讨论会上说闻捷的爱情诗缺少时代精神,我在文章最后反驳了他的话,说爱情诗也是时代精神的体现。没想到1956年暑假开始时,武汉作协副主席李蕤打电话到学校找我,让我去一下。到了那儿,看到一个中年人,李蕤介绍说是郭小川。郭小川主动走过来跟我握手,说没想到我这么年轻。坐下来后,他说的第一句话是:你对我的批评是对的。他跟我谈了很久,也谈了很多,还问我毕业后的意向。我说,可能会去《人民文学》做编辑。他说,年轻人不要急于坐办公室,把自己固化,接下来《文艺报》要改版,从16开版改成8开版,我可以去做记者,多经历多积累,丰富自己的人生与创作。他就送我出来,一路谈一路走,一直把我送到码头。哪知道,这一别竟成永恒,1976年10月,我在高邮看到消息,说他抽烟时把烟蒂落到被子上引起火灾,窒息而死,心里难受极了。像郭小川这样谦逊有礼、循循善诱、为人敦厚的师长,是我一生的榜样和导师。曹利民:

“叶橹”这个笔名是什么时候取的?可有什么含义?叶橹:

我上大学后就用的这个笔名,取这个名字,是受鲁迅的影响。我母亲姓叶,用橹字本意是想做社会主义航船的一支橹,没想到后来经历了那么多曲折,成了一支摇不动的橹。生活的苦酒里,人性的不同侧面给了我许多

曹利民:

您是写诗评的,怎么会跟“胡风案”扯上关系呢?叶橹:

1957年搞“鸣放”时,我满脑子想的是读书和写作,以及毕业后的去向。因为我是班长,有低年级的同学来找我:你们是老大哥,怎么不带头做呢?我说那就做两场辩论会吧。那时真是年轻冲动,根本就没有想到后果。我是主持人,不断有人上来发言,双方来回辩论,非常热烈。曹利民 :

您一点儿没感觉到当时的形势吗?叶橹:

6月8号,距离辩论会过去六天后,我看到《人民日报》的社论《这是为什么》,这篇文章的论调让我极为反感,因此说了句“定时炸弹爆炸了”,后来因此受到了严厉批判。我要是早几天看到这篇社论,就不会搞那两场辩论会。当时,我们即将毕业分配,开始放假了,我与韦其鳞一起离校,先去杭州玩,然后去广西,他回了他的老家,我接了我的母亲到南京。我母亲一直想回南京,她的妹妹也就是我的姨娘住在南京,帮我们在南京租了房。刚刚安顿下来,就接到学校电报,要我立即返校,我也没敢耽搁,买了飞机票。那天天气不太好,下着雨,飞机上只有我一个人。那时候的飞机是小飞机,坐在上面能感到机身直抖,还能清楚地看到地面上的人,我的心也在七上八下地颤动。下午到了学校,别人看我的眼光不一样了,很多人要么看我一眼就掉过头去,要么就是远远地避开,我心里更忐忑了。当晚,学校召开了对我的批斗会。有个老家在景德镇的同学,以前经常跟在我身边,别人都说他是我的跟屁虫,算是我的崇拜者,用现在的话叫粉丝。这个人还专门找他老家的瓷器师傅烧了一只茶杯送我,上面刻着普希金的诗句:我的朋友,让我们把心灵的美丽的激情都献给我们的祖邦!开会时,他第一个发言,说我毒害并诱导他走白专道路。我万万没想到他会这样,感觉自己一下子就跌到了谷底。一回到宿舍,我就把那只杯子还给了他。曹利民:

这是您人生的至暗时期吧?

叶橹:

那是当然。接下来毕业分配时,其他人都被分配了工作,我被宣布留校察看,我感觉从云端跌入了地狱,第一次感受到绝望。那阵子,武汉长江大桥刚修好不久,我在上面来来回回多少趟,好几次想要跳下去一了百了。但是,看着滔滔的流水,想到母亲含辛茹苦把我养大,好不容易有了盼头。再想想,我并没有反什么呀,这么跳下去倒真是说不清了。我不能死,要活下去!我坚信总有一天会还我清白。曹利民:

全校就您一个人是这样的遭遇?叶橹:

还有两个同学,一个曾君儒,老家广东,是从香港来的华侨,另一个姓丁,物理系的。三个人吃住在一起,到了1958年,也一起被下放到蕲春县八里湖农场劳动。那个时候,我们不懂得人性的阴暗与可怕,没想到私下开的玩笑后来都成了罪证。1959年年初,上面要求互相检举,还要树典型。那个姓丁的检举曾和我,我不承认,曾却受不了批斗打骂而回嘴,经常被打得鼻青脸肿的。他很郁闷,一天晚上跑了,但是农场四周全是荒地,没跑多远就被抓回来了。他们把他送到公安局,直接逮捕了。4月29号,我也被捕了,判了三年。只有姓丁的因为举报有功,被免于处分。要不是你问,我不想提起这个人。曹利民:

听说那“三年”您吃了不少苦,究竟是怎样一个状况?叶橹:

开始的伙食还不错,比一般人还吃得好点,后来就不行了。1959年下半年,我被转移到湖北阳新县的硫铁矿矿厂。那地方几乎寸草不生,一眼看过去光秃秃的,我再一次感到绝望。但是命运对我还是有点眷顾的,去报到时,劳改队队长见我是大学生,安排我做保管,活儿比较轻松。一年多后,又让我敲石头,用大铁锤把采下来的大块矿石敲成小块,既累又苦,但是跟那些开山开石头和炼矿的活儿相比,还是要稍微轻巧一点。这活儿一直干到刑满释放。曹利民 :

那之后,您的生活恢复正常了吗?叶橹:

1962年4月29号,他们跟我说,你刑满了,但还不能让你回家,要留场就业。我终于有了点自由,可以到街上走走了。那天,我拿了一块钱,到街上的小菜馆买了一碗肉片汤,端过来一看全是菜叶,根本看不到肉片,我还是觉得开心。第二天,我接到通知,收拾行李到黄冈县农场,还在湖北。那里从前叫黄州,苏东坡的被贬地,一个月二十四块钱。1965年,我被调到黄石市新生石料厂拖板车,计件工资,一般可以拿到三四十块钱,比农场高点,干劲还是蛮大的。一天中午,天气突然变得特别热,我拖着空板车,感觉浑身没劲,喘不上气来,就停在路边休息。这时,在我前方不远处的半边山塌陷了,一些正在拖板车的人埋进石头堆里。我心里一阵后怕,呆站了半天,脑子里面一片空白,虽说早已看透了生死,还是没想到灾难离我这么近,死亡离我这么近。曹利民:

什么时候回南京的呢?叶橹:

1966年5月,我接到遣返回南京的通知,收拾了简单的衣物,一路从铁矿厂跑到黄石市,买了当天回南京的船票。那时,我母亲在南京林业大学一户人家做保姆,住在那家。我到南京时,找到她租住的房子,在门外蹲了一夜。尽管这样,我还是感到心里踏实。这样,我先到派出所报到,等待分配工作,但我这样的身份,很多单位不敢接收。钱很快用完了,工作也不见着落,无奈之下,我到鼓楼医院卖了五百毫升血,拿到三十六块钱,在当时够两个月的生活费,总算缓解了燃眉之急。后来,有人介绍我去牛首山推石头,再后来又跟街道办大妈们一起做手工,还到街道小厂做过车床工。1969年下半年,接到了下放的通知,要我到淮阴市灌南县陈集公社扬圩大队,那个地方现在划归连云港了。我又一次绝望了,我又不会种田,到农村去能干什么呢?我母亲的年纪大了,扔下她不行,带她走又得让她吃苦了。曹利民:

真是一波三折,在灌南时境况怎样?叶橹:

那里的农民住草房,大门是用葵花秆子编的,多数人家进门就是一床芦苇席子,没有人家锁门,也没有小偷,因为根本没有东西可偷。我们刚去时有煤炭供应,当地人很羡慕,还跑到我们这里烤火。他们的衣服上大多有虱子,手上抓到虱子就朝炭火上丢,“啪啪”直响。我劳动一天能挣七工分,当时十工分才折算八分钱,一年下来拿了八百工分,不够买粮草,好在这年年底到了高邮汉留。我有个南京的亲戚,老家在高邮汉留,找到生产队长,请他收下我,答应送生产队两台电动机,队长很痛快地答应了。到了汉留后,队长跟我发牢骚,说我那个亲戚骗了他,连个电机的影子都没有。尽管这样,队长还是让我到田地里摘菜吃,第二年的中秋节,他还送来一盆烧饼,就农村人自制的那种饼,我很感动。后来,队里几个人听说我母亲烧菜手艺好,弄来粮草送到我这里,又弄来老鹅,让我母亲烧,大家一起吃。那个冬天,我真正感觉到人间有温暖。从1972年到1973年,汉留镇的粮站搞菌肥试验,把我调过去了。1973年清理队伍时,我又回到生产队,队长安排我到医务室找找草药,活儿挺轻松。这里要说到一个南京朋友,他跟我一起下放到灌南,我到高邮汉留后,他到了安徽芜湖。我们以前在南京“学习班”相识,他说他在安徽芜湖开厂,让我过去。他的厂开在芜湖郊区,那里有湖,湖里有鱼。他又特别会烧菜,大队书记常来检查工作,吃吃喝喝。到了1976年,下放城镇居民落实政策的文件出台了,我又回到了高邮。

曹利民:

大家都说您老爱酒,酒量就是从那个时候练出来的吗?叶橹:

我在汉留粮站时喝过二两五的白酒,喝得很少,没喝出滋味。到安徽芜湖时,生产队长的儿子想进那个厂,让我那个朋友烧了一大桌子菜,请大家一起喝酒。酒就是山芋干子酿的酒,又苦又辣,我们七个人居然喝了九斤。我站起来直晃悠,还把皮鞋倒过来穿,那种晕乎乎晃悠悠的感觉特别好,让我忘了许多烦恼。后来到高邮师范后,酒量才变大了。曹利民:

生活总算是好起来了,您哪年结婚的?叶橹:

1976年某一天,生产队的老代表跟我说,你都四十二岁了,不能总这么下去。他给我介绍了亲戚家的姑娘。在乡亲们的帮助下,我们办了简单的婚礼,婚后,下放人员落实政策了,我被安排到高邮搬运公司。曹利民:

是高邮三中队吗?叶橹:

是的,三中队是高邮交通局下属港务处的搬运公司,所在地是和坤当铺的旧址。前几年,我跟子川去高邮,看到那里又恢复成当铺了。我到那儿先是做了个把月的文字工作,有人说,我这样的人做文字工作不合适,就把我调到了工会,混了一年多的日子。

右起:叶橹、邵燕祥、刘祖慈、唐晓渡

与新朋旧友一起阅读天空与大地,从不认为自己是哪一派

曹利民:

再后来您就去了高邮师范是吗?叶橹:

老师们有的退休了,还有的没有落实政策,各大中专院校都缺少师资。政策放宽后,先是武大想调我去,有人跟我联系了,我考虑到家属和小孩的问题就有些迟疑。当时,高邮师范的教导主任朱延庆到扬州开会,恰逢武大的人问起我,说这个人有点学问,现在就在高邮,他们在想办法调我。朱延庆回高邮后,向校长朱超做了汇报。朱校长就派人找我,但是武大的人说的是“叶橹”。高邮这边,我下放的生产队、蹲过的粮站,所有人只知道我叫“莫绍裘”。朱校长再次向交通局的人打听,交通局的人又问搬运公司,这边的人说没有“叶橹”这个人,倒是有个姓莫的蛮像的。交通局的人就打电话问我,我说“叶橹”是我的笔名。就这样,朱校长与我见了面,当场表态,调我到去高邮师范做老师,还承诺给我爱人安排临时工作。我当时很犹豫,我这么多年没有看过书,也没有教过书,心里没底。朱校长说,这样吧,一年之内不要求你上课。我就说,先让我去听听课。我是1980年3月到的高邮师范,两三堂课听下来,很意外,没想到老师们几乎都是照本宣科。这下我心里有数了,跟朱校长说,我可以上课了。就这样,我站到了讲台上。曹利民:

但您不是照本宣科,高邮师范的文友很推崇您的课,您是怎么讲课的呢?叶橹:

高邮师范是所小中专,学生基本是初中毕业考进来的,还有些是代培的基层民办教师。他们很少读到经典之作,要是照着课本讲会很无趣。我就从一本语文书选几课来讲,多数时间用来讲经典文学作品,将新发表的和出版的作家作品介绍给他们,几堂课下来,效果非常好。当时,我能抛开课本讲课,要感谢朱校长给了我讲课的自由,学校也没有升学考核的压力,教学环境比较宽松。前几天,还有学生来玩,说起当年的情形。他们在课堂上给我录音,课后反复听,不少人因此爱上写作,在地方上小有名气,有的还成了报社主编。曹利民:

您到高邮师范后重新写作了吗?叶橹:

说起来,要感谢高邮师范的学生。1981年,外语班的学生姜长荣拿来一篇小说,就是礼平的《晚霞消失的时候》,说是看不懂。我给他做了分析,他走了以后,我觉得不过瘾,写下《谈〈晚霞消失的时候〉创作得失》,投给了《文艺报》,很快就发表了,《参考消息》还登了摘要。自那以后,我想明白了,还得要多写点东西。这样又写起散文随笔,后来整理成两本书,一本叫《季节感受》,一本叫《诗弦断续》。曹利民:

《诗弦断续》前面写序的是费振钟和王干,他俩是您的后辈,为什么请他们写呢?叶橹:

我到高邮师范时,费振钟才二十一岁,是高邮师范毕业留校的教师,王干在高邮党史办,他俩成名后,有人说他们是我的学生,这话是不对的。我要更正一下,我跟他们两个是忘年交。还有宣传部的陆建华,我们几个有时会小聚,次数不多,但是我们互相支持鼓励,气氛非常好,王干和费振钟还联名发表过很多文章。我到扬州大学后,发了一次心脏病,当时两个孩子还小,还写了遗嘱,提到费振钟和王干,请他俩以后关照孩子,后来出版《诗弦断续》时,就请他俩写了序。曹利民:

这两本书的出版,是您重返文坛的标志吧?叶橹:

我还没有到高邮师范,在搬运公司看报纸时,看到报纸上讨论“写真实”的问题,就写了篇稿子投给《红旗》。没多久,编辑寄来了打印稿准备发表,但是后来政审没有过关,这篇稿子也就搁那儿了。1980年,《广西文艺》的主编跟我约稿。我把那篇稿子扩充了一下寄过去,很快就发表了。这篇稿子被邵燕祥看到了,他当时是《诗刊》副主编,让唐晓渡来找我约稿。那时,我刚给河南一个叫赵青勃的诗人写了评论,手稿已经寄了出去。几经辗转,那稿子到了《诗刊》,在1981年的《诗刊》上发表出来,高邮文友们都祝贺我。1984年,《诗刊》组织了五六个评论家到北京学习,邵燕祥回来后,刘湛秋要他请客,邵燕祥很爽气地自掏腰包请我们到北京饭店吃饭,那是我第一次见到邵燕祥,也是第一次吃包间宴席。因为我们住在上园饭店,因此被称为“上园派”“中间派”,从此我成了诗评界“上园派”的一个,既不融于“保守派”,也不被“激进派”接纳。事实上,我从来不认为自己是什么派。曹利民:

您跟邵燕祥私交多吗?叶橹:

他比我大两三岁,二十世纪五十年代,我曾经评论过他的诗,彼此知道有这么个人。1991年,我去北京参加艾青诗歌研讨会时,他打电话请我和上海诗人黎焕颐去他家玩,在他家吃了午饭。后来,四川作协组织五粮液笔会时,又遇到了他。2017年,唐晓渡请他和刘祖慈、车前子等人来参加忆明珠九十岁寿辰,我约他们到扬州陈园来玩。没想到,三年后,他和刘祖慈相继辞世了。我曾写过 《我心目中的邵燕祥》,这位风清气正、人品厚重的人,是我重返文坛的贵人。他跟我亦师亦友,是我的幸运。曹利民:

回头说说扬州大学。当时您是名人,应该有更好的选择,怎么选了扬大呢?叶橹:

扬州大学当时还是扬州师范学院,中文系主任曾华鹏1955年从复旦毕业时,与范伯群合作在1957年的《人民文学》发表了《郁达夫论》,他俩合作发表好多文章,堪称文坛奇迹。那时,以学生身份上《人民文学》的人很少,他们知道之前还有个叶橹。我在《文艺报》发稿后,曾华鹏知道后积极联系调动事宜,但是遇到了问题。我家属是农村户口,没有上过学,高邮师范安排她在学校印刷厂做临时工,直到1984年落实政策才转的户口,没有正式工作关系。就这样,直到1986年3月,我才调到扬大,直到2000年退休。我在扬大十四年,加上在高邮师范的六年,总共教书二十年,比当右派的时间还少三年。退休以后,扬大想返聘我,我谢绝了。我总算有了自由选择的权利,自由生活自由写作多好啊。曹利民:

据说在扬州师范学院您教过的学生中出了不少名人,像毕飞宇他们办的“诗人角”很有名气,能说说吗?叶橹:

我到扬州师院以后,一帮爱好诗歌的学生经常来请教,有些外系的学生也来,他们在烟雨楼弄了个“诗人角”,把诗歌用夹子夹在树枝上,一起讨论交流。毕飞宇那时候写诗,还主编校园诗刊《流莹》。我教了他一年多,他毕业分配到南京后改写小说了,成了著名小说家。这里我要说明一下,他的成功是他自己努力的结果,与我没有关系,你可不要拿他来吹嘘我。吴义勤的本科和研究生都在扬州师院读的,到苏大读博后,又回到扬大做教师,后来去了山东大学。我的学生里,还有葛红兵和席云舒等人,还有的我这儿一下子报不出名字,都很有才华,他们至今仍与我保持联系。曹利民 :

您家中有艾青的书法“春华秋实”,你们交往多吗?叶橹 :

二十世纪八十年代,我写过对艾青、牛汉和曾卓等人诗歌的赏析。1986年,我到北京开会,去他家里拜访了一次,他的身体与精神状态都还好。1991年,我应邀去北京参加艾青国际诗歌研讨会,他是坐着轮椅来的。回来后,我写了《艾青作品赏析》,书出来后,他还在住院。等他出院后,他夫人给我寄来了这幅字。曹利民:

您和谢老(谢冕)都为扬州美食写了随笔,你俩交往了很多年吗?叶橹:

二十世纪八十年代中后期,我去北京开会,才认识谢冕。我在高邮师范时,曾同他通过一次信,其他人看我的眼光很是淡漠,我确实感觉到了差距,那以后,我努力写稿,后来再见面,大家也就渐渐熟悉了。这些年,我与谢老成了好朋友,两个人见面就谈美食。他喜欢江都人民饭店的狮子头,我认为高邮随园的狮子头才是第一,两个人各写各的文章,乐乐呵呵,和而不同。吴思敬也是对我十分关心的人,我最早认识的北京诗评家就是吴思敬,是陈良运带我去的,后来因为投稿交往多起来。曹利民:

扬州有不少人写诗,有的人写得不算好,都找您写序,您也都不拒绝,乐呵呵地给他们写了,不担心影响自己的声名吗?叶橹:

扬州是座诗歌的城市,大家喜欢诗歌是好事。我要是回绝他们会打击他们的积极性,我对他们的诗不拔高,也不贬低,给他们写序是为了鼓励他们,希望他们能够多用心,多努力。退休以后,我与庄晓明、张作梗、蔡明勇、朱燕、孙德喜等人成了忘年交,几年前,推荐了80后诗评家罗小凤到扬大任教。我经常参加他们的聚会,给他们写评论、写序。2008年,庄晓明创办民间诗刊《扬州诗歌》,请我做顾问,我给了他一些建议,还写了序。蔡明勇后来创办了虹桥书院,请我做了院长,他请来洛夫、谢冕、吴思敬、林莽、吉狄马加、唐晓渡、罗振亚、张清华、欧阳江河等诗人和诗评家来扬州做研讨活动。这些年,虹桥书院协助《扬子江》诗刊举办了百年新诗研讨会、新星座诗歌改稿会、女性诗歌征文活动,承办了首都师范大学百年新诗论坛学术研讨会,为扬州诗人打开了一扇窗,拓宽了他们的眼界。与此同时,扬州诗人们也鼓舞了我的写作热情,我的老年生活也因此获益蛮多。他们都喊我老师,但我并没有真正教过他们,也没有具体指导过他们这句怎么写,或那句怎么改。我一直认为,一个做老师的对学生的影响,不在于具体教他们哪一句哪一段怎么写,更重要的是教他们为人的态度与为文的意义。以心会心,做个合格的诗歌解读者足矣

曹利民:

您是最早发现与推介昌耀的诗评家,能具体说说吗?叶橹:

昌耀在1980年发表作品时,没有多少人读懂,也没有引起关注。我在《诗刊》读到他的一组诗,感觉诗里有种独特的气质,就写了《杜鹃啼血与精卫填海——论昌耀的诗》,发表在1988年的《诗刊》上。在1987年的第三届全国诗集评奖中,我推荐了两个人,一个是昌耀,一个是吉狄马加。后来,昌耀被刷下来了,原因是一些老前辈读不懂他,我有些气愤,回来把他的长诗《慈航》找来重读。这首诗1985年就发表了,但是没有多少人关注。二十世纪八十年代的“诗人丛书”打算收入昌耀诗集,但是被以读不懂为由退稿。他在《诗刊》和《文学报》上发出了《广告与前言》,以向读者“众筹”印刷费用。我的那篇评论《〈慈航〉解读》发表在1991年的《名作欣赏》上,确实引起了一些关注。1998年,我在张家港参加活动时,跟他在电梯里遇到,他一听说我的名字,主动跟我握手,但是没有更多接触,他那时很红,走到哪儿都有一大群人跟着。2009年,我又写了《寂寞的辉煌──昌耀论》,发在《诗探索》上。中国类型性的诗人为数不少,但是昌耀式的诗人只有一个,能够发现与推介这样的诗人,也是我的幸运。曹利民:

很多人都提到您为《诗歌报》主笔的导读,那算您诗评生涯的重要一段吗?叶橹:

二十世纪八十年代初期,我读到北岛和舒婷等朦胧诗人的作品,发现这些诗歌已经不同于从前的诗歌了,那是中国诗歌蓬勃生长的阶段,引起很多争议和讨论。1989年4月,《诗歌报》主编蒋维扬到扬州开会,说要开设“导读”专栏,请我每期解读一首诗,一千多字。我觉得不难,就答应了。哪知道,他寄来的第一首诗是车前子的《新骑手与马》,诗句先锋得很,我读了两遍都没有读懂,心想坏了,第一首就要写砸了吗?只能硬着头皮再读,又读了几遍,才发现这首诗的形式和内容虽然有些奇怪,看似非常随意突兀,却有种深意。写完车前子的导读后,我写信给蒋维扬,叫他寄一些比较好懂的诗过来。没想到,他后来寄过来的诗,一首比一首难懂。我发现,诗人们已经不再像过去那样简单地抒情和歌颂,而是将诗意和诗思糅合在一起。写完两三首解读后,我也适应了这种解读方式,这种写作对我来说,也是对自身知识结构的一种重塑和构建。

曹利民:

因为您的缘故,洛夫先生来扬州多达十一次,您曾系统评论他的长诗《漂木》,能聊聊你们交往的细节或片段吗?叶橹:

洛夫二十世纪五十年代在台北与张默、痖弦三人创办《创世纪》,在台湾有很大的影响。而内地从五十年代到七十年代是诗歌的断层期,以洛夫为首的台湾诗歌起到了衔接作用,为八十年代中后期朦胧诗的崛起奠定了基础。2003年,我收到《漂木》,这部长诗2001年就出版了,但没有引起关注。我通读了一遍,有些地方也没有看懂,但是句法与意韵都很独特,又仔细读了十多遍,才发现了它的可贵之处,就写了《漂木论》。后来,洛夫因为这部长诗获得诺贝尔文学奖提名。之后,他的禅诗和“唐诗解构”也不太被人理解,我又写了《诗禅互动的审美效应──论洛夫的禅诗》《回眸中的审视与超越──从〈唐诗解构〉谈起》。来来回回之间,我与洛夫夫妇成了知交。他们旅居加拿大,每年都要来内地交流,每到内地都会跟我联系。他们喜欢扬州的美景与美食,也喜欢扬州的诗友,如今他去世已经三年了,想来令人叹惜。曹利民:

记得您2011年写了特朗斯特罗姆的评论,稿子刚发给《扬子江》诗刊,他就得了诺贝尔文学奖,是不是有预见?叶橹 :

这倒没有。有人跟我推荐了他的诗,大概有十几首,看了以后感觉挺好。这位诗人住在瑞典一个小镇上,几乎与世隔绝,让人敬重,我就写了一篇,希望大家能够关注他,没有想到他会得诺奖。这种评论是发自内心的感受,与应约稿、人情稿之类完全不同,就像当年写闻捷那种。曹利民 :

您认为一个诗评家如何才算“合格”?叶橹:

一个诗评家应该对同时代的诗人有所发现、有所评论,二十世纪五十年代我评论过闻捷、公刘、邵燕祥等人的诗,八九十年代评论过昌耀、车前子、李亚伟等人的诗,时间证明,我的评论是站得住脚的。这几年,我还评论过胡弦、陈先发、黄梵等人的诗,但也有遗憾,一个是余怒,还有一个是韩东,这两位是应该评论而没有评论的。曹利民:

您评判诗歌的标准是什么,什么样的诗才算好诗?叶橹:

第一,要能给人心灵的触动,当年如果石方禹的诗没有打动我,我就不会关注诗歌,没有闻捷的诗歌带来的震撼,我也不可能写诗评。第二,好诗要能引起诸多联想,比如卞之琳的《断章》,有人说是哲理诗,有人说是爱情诗,还有人说是讽刺诗,这样的诗能让人联想到很多东西,还会引起争鸣。《断章》发表之初,李健吾批评了这首诗,这才引起大家注意,结果发现是首好诗。相反,那些一眼就看到底的诗歌,不是我喜欢的类型。曹利民:

很多诗歌质量不高,但您说要宽容现代诗,是要审美向世俗让步吗?叶橹:

不少人说新诗不如古诗,但是我们今天看到的唐诗宋词,其实是经历了几千年的时间淘洗流传下来的经典。而新诗到现在只有一百年的历史,我们所看到的新诗肯定是良莠不齐的,但是一定会有好诗流传下去的。我说过对新诗应该“宽容精神,倡导多元”,我所说的宽容并不是无原则地和稀泥,而是对他人权利的尊重,这是现代社会的文明准则,更是自由的前提。曹利民:

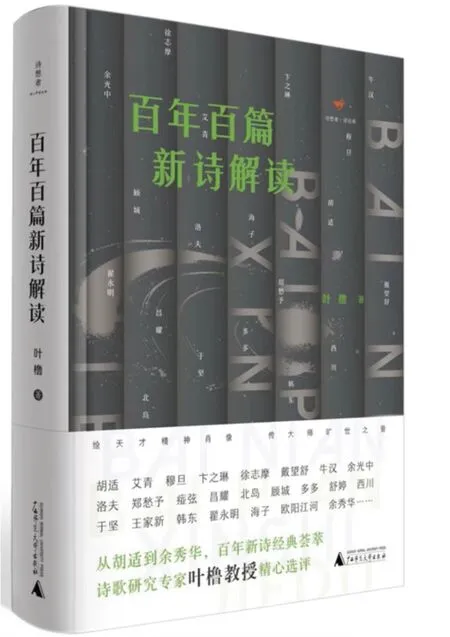

您去年出版了《百年百篇新诗解读》,其解读方式是什么?叶橹:

简单来说,就是以心会心。这个观念不是我的独创,是姜夔在《白石道人诗说》中提出的。前阵子,罗小凤跟我谈过这个话题。所谓以心会心,就是以自己之心体会诗人之心,读者和作者之间要有心灵的共鸣与精神的会通。有些学院派诗评家动不动就套用什么存在主义、结构主义、解构主义等名词和理论,看似高大上,实则把好好的文本肢解得面目全非,作者不满意,读者也被弄得云里雾里。我反感那样的解读,我们搞诗评的,不能被理论绑架,不能简单套用,硬贴标签。在我看来,诗人要有赤子之心,诗评家也要有赤子之心,赤手空拳地进入文本,就像李健吾说的“倾全灵魂以赴之”,倾听文本深处的灵魂声音。去年出的那本解读,选了新诗诞生以来的一百首诗,比如痖弦的《红玉米》,“红玉米”这个意象的出现有点“突兀”,但也是一个切入点,你可以仔细看看,这个“红玉米”实际上是饥饿的象征。这么多年,我就是用这样的方式,通过文本与作者进行心灵与精神的对话,探寻他们创作的心理因素和情绪渊源,让读者从体验式的分析中感悟诗歌之美,领略其中深意。曹利民:

有人说您是大师,也有人不以为然,您怎么看待这两种说法?叶橹:

我一贯反对滥用大师、泰斗之类的提法。我有自知之明,更知道量力而行,我二十一岁之前活得简单而透明,此后的二十三年里除了劳改就是被监视劳动,几乎都没有摸过书,是一生难以弥补的断层。六十岁时,我给自己写了副对联:做力所能及的事情,吃容易消化的东西。一个人一辈子能做好一件事就已经足矣,对我来说,能做一个合格的诗歌解读者就心满意足了,更何况还距此(大师)甚远呢。曹利民:

您对当下诗坛怎么看?叶橹:

有人问过我,对诗坛是悲观还是乐观?我说,人性是复杂的,诗性是丰富的,我既不悲观也不乐观,我是达观论者。这是一种自我平衡,凡事不能过于理想主义,不必苛求极致,达到一种平衡即可。猜你喜欢

中学生天地(A版)(2022年9期)2022-10-31

文化交流(2020年12期)2020-12-28

东坡赤壁诗词(2020年5期)2020-11-06

阅读(低年级)(2020年8期)2020-11-06

新农业(2020年9期)2020-10-30

铁军(2019年5期)2019-09-03

作文大王·低年级(2019年6期)2019-08-01

创新作文(5-6年级)(2016年11期)2017-05-09

读书(2014年11期)2014-09-10

小天使·五年级语数英综合(2014年5期)2014-06-25

- 草堂的其它文章

- 节录苏东坡《前赤壁赋》