王小帅:摄影与我的两台相机

王小帅

上海海鸥照相机厂生产的海鸥单反相机,是我拥有的第一个、也是最后一个胶片相机。

时间早至1981年,那一年我只有15岁,随父母迁到武汉两年。一封来自北京中央美院附中的录取通知书着实掀起了不小的风浪,刚刚走出最贫穷的山沟沟,转眼就要去“北京中央”了。这已经非同小可,特别是对我父亲。他是那种内心极其热情渴望,但总是用一种无所谓的表情来掩饰的人,特别在竞争方面,是既想要结果,又害怕结果的人。从我开始报名、考试,他始终避免去期待这个结果,可能更是小心地不给我和这个家压力吧。“我们家条件那么差,你又沒有经过正式的学习训练,考上是不可能的,只当是一次锻炼吧。”这是他挂在口中的话,结果打脸了。但他又是一个冲动型人格的人,喜讯带来的惊慌失措,转变成一种巨大的消费冲动,他要奖励这个儿子。

没人知道他是怎么想到这个海鸥相机的,逻辑上并不十分自洽,可能是觉得绘画和照相都是在一个框框里完成的事吧。我一直拒绝要这个奖励,主要是因为这个东西太贵,我们家又太穷(我不知道为什么从在贵州的工厂里,到后来的部队文工团里,我们家和周边的邻里相比,都是最穷的一家)。到了武汉,虽然父母的工资有所提高和改善,但每月依然存不下几个钱,而那个东西要600多块钱,差不多是他们一年的积蓄了。但冲动起来的父亲是谁也挡不住的,而母亲在这种时候总是吓得不敢出声。我是站在母亲一边的,表现出对这个奖励的极其不满,因为长期以来我总是能感受到母亲在贫穷压力下的无助,以及对自己冲动型丈夫的无奈(现在去回忆起来有太多这样的时候)。

应该说,小小年纪就有了如此贵重的物品,其实压力是大过欣喜的。最兴奋的只有父亲,他似乎忘了我是去学画的,而是幻觉中想象着我拿着它,拍出许多杰作。

我辜负了他的幻觉和我的海鸥相机,虽然我非常认真地对待它,还专门想办法在学校置办一个小小的暗室来冲洗胶卷,但拍出来的东西大部分都是失败的,不是没有焦点就是曝光过度或不足。我始终不知道我为什么就是无法判断该用多大的光圈和什么速度的快门,一次次冲出的胶片都让人沮丧,初始的冲动也就渐渐地消失了。我认输了,我玩不动它。这是现在的我最后悔和痛恨自己的地方,如果我不是那么的心浮气躁,再认真地钻研一点光圈和快门速度的门道,也不要觉得每一次按下快门就是一次创作,那么今天我会留下多少令人难忘的记忆啊!毕竟,在那个遥远的80年代初,在一大群懵懂的少男少女中,只有我手里有这么一个宝贝啊!现在的我,甚至都想不起来那台相机是什么时候、以什么方式离开了我的生活的。依稀记得,在电影学院的时候,老师布置作业,用照相机拍摄一组照片,然后以蒙太奇的方式拼接起来,15张照片,讲述一个故事或意境,至少那时候我的海鸥还是和我在一起的。那一年是1986年。

当然,这是胶片时代,是那个一台相机还是一个家庭的一大件儿的时代,是那个大部分人家想要留全家合影要进照相馆的时代,是那个为了一张照片摄影者要左摆右摆然后珍惜地按下一个快门的时代,是那个要在暗房中等待你的成果在显影液中慢慢浮现的时代。然后,忽然之间,在中国的大部分家庭和个人还没有被照相机普及的时候,胶片时代结束了,数码时代降临了。

我认为,照相摄影可以分两种,一种是创作,是艺术;另一种就是记录,留下时间中的某一刻,甚至无关乎美与丑,它就是记录下来了那一刻。后一种是由时间来给它包浆的,最能说明问题的就是那种某种场合下的大合影。当年你有多么不情愿地站在一大群人中去面对一个相机,甚至觉得这样很傻,那么多年以后,当你和朋友、亲人再去面对当年的大合影,然后一个个争相地去辨识那些遥远稚嫩的面孔时,你就会有多么庆幸和感激那个时候的照相师和那一声快门声。当然,这是胶片时代,是那个一台相机还是一个家庭的一大件儿的时代,是那个大部分人家想要留全家合影要进照相馆的时代,是那个为了一张照片摄影者要左摆右摆然后珍惜地按下一个快门的时代,是那个要在暗房中等待你的成果在显影液中慢慢浮现的时代。然后,忽然之间,在中国的大部分家庭和个人还没有被照相机普及的时候,胶片时代结束了,数码时代降临了。

自动光圈、自动快门来了,傻瓜相机来了,手机拍照也来了,现在可以说人人都是摄影师了。在我看来,恰恰因为这一巨大的变化,真正的“照相”时代结束了。

大概是很久以后的某一天,有朋友在聊天时问起,你拍了这么多电影,为什么不同时拍一些照片呢?我说我不是一个拍照片的能手。他说现在你还用担心那些吗?所有都自动化了,光圈、快门速度、对焦。是的,我承认,而且,为什么不呢?在这个人人都是摄影师的时代,在这个数字影像爆发的时代,你也可以是其中的一分子啊。恰如我自己的理念,你可以拿起相机,不为创作,只为记录,谁又说这不是为弥补你多年以来的遗憾呢?

于是在我某个生日那一天,我太太送了我一个数码相机,SONY阿尔法什么的,我记不得了,只知道它确实好用,它成了我人生中的第二台相机。这一次,我知道我要用它来做什么了。在拍片的间隙,在为下一个片子勘景的时候,在走在大街上的某个拐角,你都可以按下快门,不求现在的价值,只为未来某一天你有机会去回望,而且为之感慨。我知道从某种角度来看,我的这些拍摄,谈不上创作,依然与当年一样,有诸多的不足。但我试着让自己平和下来,哪怕只为弥补当年的遗憾。你只需要和你的相机,走出去,让它成为你的眼睛,而你的这个眼睛,只需要眨一下,你就可能已经记录下了这个时代。而且,一切都还不晚。

6年以前(2016年),我们贵州的三线第二代子弟们组织了一次大聚会,为了纪念支内五十周年,地点定在河北的坝上。我驱车与他们会合,途经这一片大地。我被眼前的景象吸引了,蓝天白云之下,土地辽阔,有几个农民在收割田里的土豆,奶牛在不远处悠闲地吃着草。有多久没有看到过这样的景象了?我让司机停下车,然后准备好相机走向他们。这时,从田间小路的远处走来一对夫妇,男的背着手走在前面,女的拎提着一筐土豆走在后面。我等到他们走到构图上最合适的位置,男人看到我,不仅没有惊讶,反而露出了灿烂的笑容。我按下快门。

这张照片拍摄于2017年,《地久天长》筹备期间,福建的场景定在了福建北茭村。村里有个大码头,每日早上归航的渔船会把当日捕获的鱼鲜放在码头上卖。还有就是龙舟比赛,每年的这个时候,七八月的某一天,连江周边的渔村都会组织自己的龙舟来此比赛。我是第一次现场看到如此声势浩大的龙舟赛。同时,也尽显渔村的活力,观者如织,还有伪军乐队伴奏。我拍摄了许多照片,这张是在碼头的一个角落,也是赛事的终点。几个妇女和孩子攀扶着栏杆,看不到其他热闹的场面,也正好新一轮比赛还没开始,海面上比较平静。我的拍摄基本上都不裁图,构图都是原始的,我喜欢这种自然的构成。

父母来北京居住已经很多年了,但在武汉干休所的房子一直保留着,并且把一部分出租给了一对夫妇,仅保留了一间房间放置杂物。我们一直提议把它卖掉,但母亲舍不得,毕竟那里留存了过去很多年一家人生活的痕迹。我们住在六楼,有一个大阳台,当年对面还没有盖起新楼,我们的楼又是建在一个坡顶上,视野极其开阔,天气好的时候能直接看到天际上的长江大桥和黄鹤楼。每年的寒暑假我都是回到这个家。父亲喜欢吃肉,便把在贵州腌腊鱼腊肉的习惯带到了武汉,每年入冬都会自己腌制许多腊鱼腊肉,挂满阳台,让它们风干。有这么一个说法,说如果有访客来我们家,找不到门,问邻居,邻居就会说那个阳台上挂满腊肉的就是。

我们在武汉有过几处住所,华中工学院的教师筒子楼,后来又短暂地住过类似专家楼的一层,门前树木成荫,完全成了自带的大花园,同时还有一套父亲在武汉军区胜利文工团的宿舍,那里也有一个大阳台,站在阳台上,透过对面的树叶缝隙,能看到波光粼粼的东湖。再后来就是武汉军区编制解散,文工团自然也就不存在了。为了安置那些突然面临退休的干部,建了这么几幢干休所。自从搬进干休所,前面所提的宿舍便渐渐失去了踪影,特别是文工团的房子,完全变成了广州军区舟桥旅的兵营了。

多年忙于拍片,父母又在北京,这样就连干休所的家也常年不回了,直到父亲去世,又过了几年,母亲年事也更高了,这才决定将这个房子处理掉。2016年,母亲先回武汉,和干休所及买房人办理好手续,我也随后过去。阔别多年,我和母亲说我自己能找到家,但我失败了,几处看着像的地方都不是,周边加盖了很多新楼,还是母亲用电话指导着我找到了那个楼。母亲在六楼的窗户里向我挥手,突然之间恍惚了一下,似乎多年以来母亲一直是住在这里的,而我只是某个假期又回来了一样。

我们在房间里到处看看,看看还有没有什么不舍得扔可以带回北京的东西。布满灰尘的大立柜、床、餐桌等等使得记忆浮现,但又模糊不清。母亲坐在床上休息了一会,我说我给你拍个照吧,我知道她的不舍,又要掩饰那份伤感。我们尽量保持平静,不去提及生活的细节和往事。光线不好,但是足够按下快门。

这是在北京万科的家里,我搬出去后,父母一直住着,父亲走后,母亲一人住着。妹妹带着孩子从英国回京,也就住过来。这个家也是儿子成长的地方。父母由着孙子在房子的墙上胡乱涂鸦,就像我的小时候,所以家显得混乱。尽管如此,我们都非常接受而且喜欢。每次推门进来,所有的记忆都会扑面而来。我们曾愚蠢地建议母亲,把房子重新装修一下,但母亲一直不同意。现在凸显她是对的。

2017年,筹备《地久天长》时在福建连江,在一个旧祠堂边的桥洞里休息乘凉的一对夫妻。

这是一家人外出用餐的场景,地点北京。餐桌边的墙上有一个大镜子,这样正好也可以把自己拍进去了。那时候,谁也没想到后来世界的变化。

2016年的初冬,第一次为《地久天长》勘景,队伍要从某个县城开往内蒙古包头。刚出县城不久,天上下起了雨夹雪,路面变得湿滑,能见度变得很差,又是大坡路,我们决定在一个加油站停下来。大家进到加油站的小商店里,有几个加油站的职工在聊天,我看见这个姑娘独自站在窗前,完全不顾边上的热闹嘈杂。风雪中黄昏的余晖加上窗户上挂着的一层薄薄的雾气,在姑娘边上形成一团氤氲的气氛。她就这么一直看着窗外,连头都不回一下。从她的形象到气质,显得与这个小小的加油站格格不入,然而她又是穿着他们的工作服的。她正在想心事和我看到的她想心事的样子,似乎都浮现出同一个印象——她不属于这里。

天越来越暗了,为了安全起见,我们决定返回我们刚刚离开的县城,直到我们吵吵闹闹地离开,这个小姑娘还是那么一直站着,看着外面没有的风景。我想过回去找她,但只是一闪念。

2017年10月中下旬,《地久天长》移师福建连江县苔菉镇的北茭村拍摄福建部分,我们在北茭村搭建了刘耀军和王丽芸的家。北茭村是一个活着的渔村,人们打渔、晒网、生活。在主场景对面的海边大堤上,有许多织鱼网的渔民,日出而作,日落而息。作为我们这些北方旱地的人来说,也是难得一见的场景。电影里的王丽芸,也有和他们一起织网的情节。

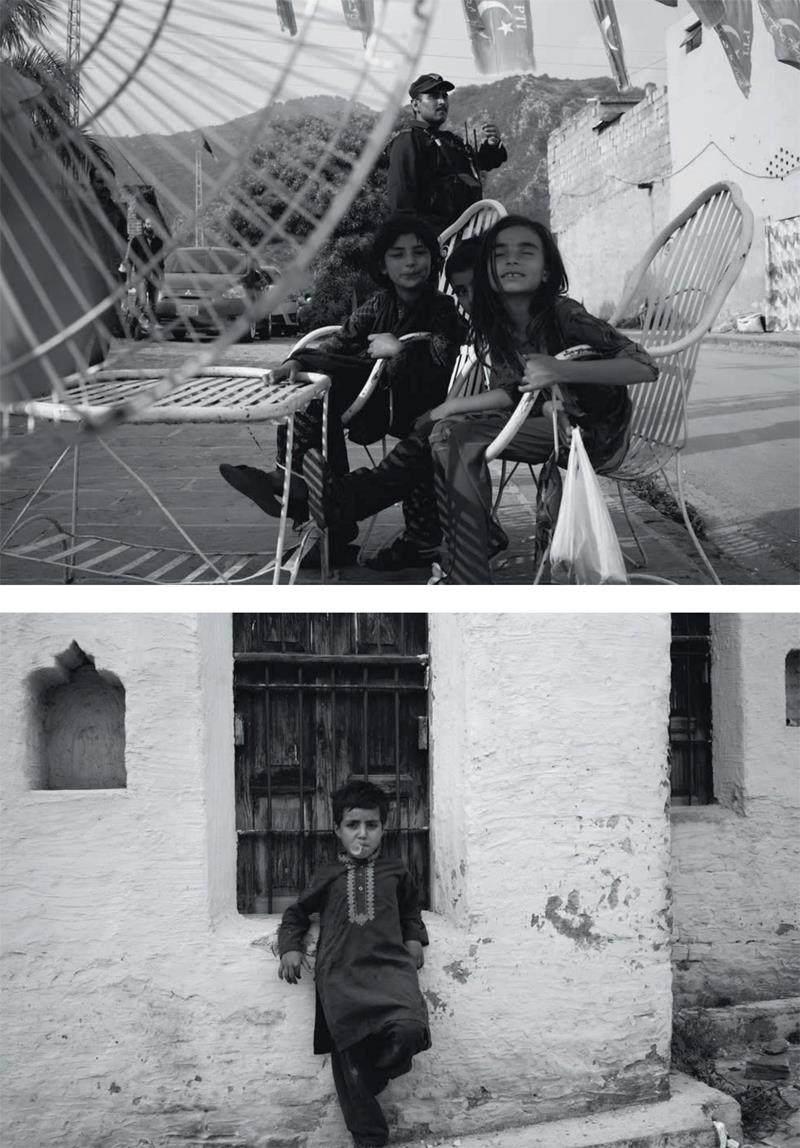

这几张照片拍摄于巴基斯坦。平时在国外旅行,我是很少拍照的,但那一年杨瑾导演的一部电影在巴基斯坦拍摄,我去探班,被那里人们的生活场景打动,忍不住拍了一些。时间是2018年9月初的一个星期。