人性化导向的地下公共空间设计研究

文/肖翔 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 陕西西安 744000

李阿萌 中铁第一勘察设计院集团有限公司 陕西西安 710043

引言:

在我国城镇化水平不断提高的过程中,各类“城市病”是多数城市必须面对的难题,产生了诸如交通拥挤、环境污染、基础设施不足、城市发展受限等问题。而合理开发城市地下空间,可以有效地提升城市土地集约利用度,增加城市社会经济发展的承载容量,是解决城市发展空间不足等一系列问题的有效途径。与作为地下快速路、地下综合管廊、地下物流等功能相比,地下公共空间具有地下空间的恒温性、隔热性、湿度大、环境封闭空气流通性差、天然光线不足、缺乏自然景观、缺乏外部可视性等内部环境特点,导致对人的吸引力不足。而随着社会经济的发展,人们对地下空间的使用需求在满足功能的基础上进一步延伸到舒适化、人性化。因此,环境行为心理学,这一研究行为与环境之间的相互联系,关注人与环境相互作用、相互关系的学科,越来越多地被应用于地下空间的设计理论。该理论强调人与环境的相互作用和相互影响,包括环境影响人的行为和心理,以及人对环境的影响和反应。该理论关注居住环境、工作场所等环境特点,影响环境设计与公共政策。应用该理论指导建筑设计已比较成熟,因此本文试图从该理论出发,探索符合环境行为心理学的地下空间的特点,以期对地下空间的设计具有一定的指导意义。

1、地下空间设计存在的问题

我国地下空间的综合开发较晚,但近几年内发展迅速,取得显著成就的同时,在细节设计方面,也逐渐暴露出一些不足之处:

1.1 空间功能不明确

地下空间的建造缺乏统一规划,统筹考虑,不同时间建造的地下空间难以连接和贯通,空间连续性差,空间封闭,内外信息隔断,易失去方向感,使身在其中的人员很难辨别空间位置。

1.2 空间设计不丰富

地下空间界面受地质环境、上部建筑等因素影响较大,空间形态较为单一,缺乏丰富的空间形态变化带来的对人的吸引力和关注力。此外,一些城市早期的地下商业空间布局比较零散,缺乏体系,更缺乏顾客休息和交往空间,往往也缺乏供人们欣赏的设计环境。倘若置身于此类地下空间中很容易产生压抑感。

1.3 标识导向不明显

一些地下空间内部的诱导性标识的设置没有从使用者的角度的出发做人性化的考虑,缺乏统一规划,不成系统,给使用者造成辨认的困难。此外,由于人在地面与地下空间过渡时,有一个人眼明暗适应的过程,而如果作为地下和地上空间的过渡区间没有明显的标识区分,会给使用者造成了严重的视觉障碍,增加心理和生理的不安全感。出入口分布缺乏统一的布局考虑,指引和标志性较弱,也使得人们难以把握地下空间内部布局整体性,缺乏空间感。

1.4 自然亲近度不高

部分地下空间照明较差,噪声明显,湿度大,空气浑浊;缺乏自然光源的地下空间,增加了人们的不舒适感和排斥感。

2、基于环境行为心理学分析的地下空间特点

在建筑中,空间是环境形象的具体化,建筑空间对于在空间里活动的人们有着不同程度的影响。它可向人们发出吸引、排拒、不引不拒的信号,引导人们的行为。基于环境行为学的导向设计需求是要从人们的心理行为出发,管理好空间环境,再利用空间环境引导人们。

对于心理安全的因素主要包括空间场所的可识别性、私密性、领域感、控制感、认同感、无障碍、空间界面的感知以及空间环境的质量、声光电系统的感知、人群的拥挤度以及空间在特定环境下文化、艺术的精神内涵。

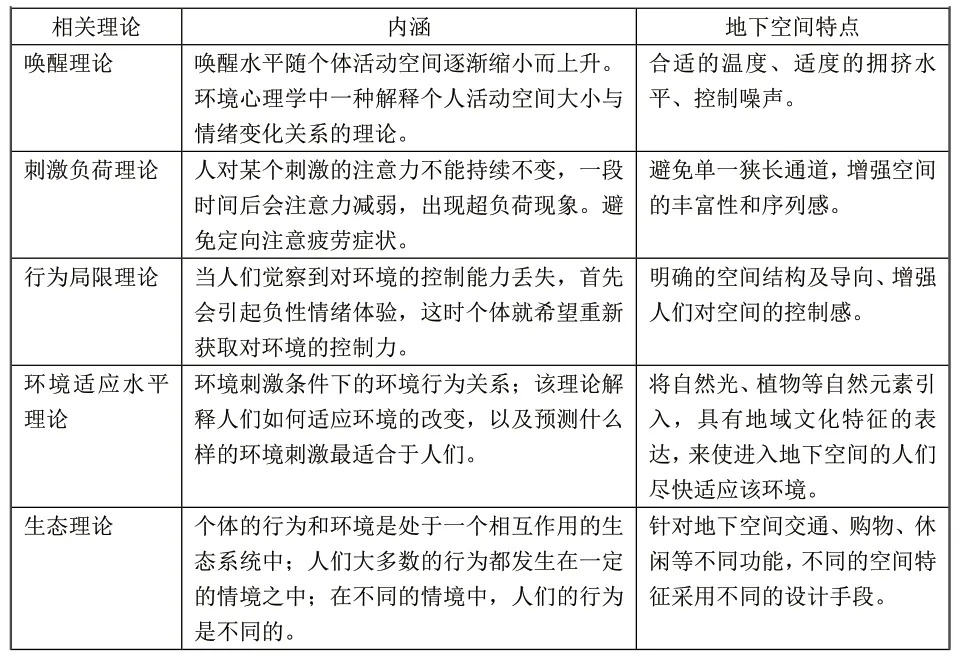

结合行为心理学相关理论,可将地下公共空间设计与使用者行为心理契合点总结为以下内容,具体如表1内容所示。

表1 符合环境行为心理学的地下空间的特征

3、设计策略

根据对环境行为心理学分析的地下空间的特征,总结可采取以下设计策略:

3.1 提高空间的明确性与可识别性

空间的使用是建筑要首先注重的内容,所以,地下空间的首要任务是功能的明确性;首先空间必须有秩序,对不同功能进行适当的隔离与划分,使各种活动有序地展开而不干扰。其次,增强对地下空间的可识别性和控制感。

3.1.1 差异设计增强空间导向作用。可利用中庭、大厅的差异性设计来对其进行环境管理,从而发挥空间定位、导向作用。交通功能的地下空间,通过和聚集作为地下交通枢纽空间中人群的主要的行动方式,可以通过照明系统、指示系统等手段增强指示性;商业休闲空间可以通过特色装饰和空间设计来增强空间的领域感和归属感。

3.1.2 装修材质肌理变化与色彩引导。采用不同肌理材质的建筑材料进行铺装有助于对人们的提醒、警示。如对有高度差的区域,我们可以对材质不同的建筑材料进行一定的装饰,或者可以利用颜色以及图案等互不相同的建筑材料进行装饰,吸引人们对空间高差的注意。

3.1.3 增强照明的导向作用。对光源进行合理的布置和组织,能够让地下空间的路面有比较适宜的亮度,照明效果比较均匀,避免出现强光或者是闪烁给人们造成不适感,除此之外灯光的设置还需要考虑到视觉上的诱导特征。

3.1.4 明确、清晰的标识设计。标识的设计应在统一的设计原则下,成为一个完整的体系,为增强可识别性,应注意两点:

(1)标识设计本身标识与背景的“图底”应稳定及明确。

(2)标识应醒目的设置在重要的人流集散及重要的空间核心节点处。

德国柏林的波茨坦广场(如图1所示),将铁路直接置于地下,加强内外部交通联系,增加地面公共空间、景观的文脉性与艺术感。处于8个交叉口中心的下沉广场不但为行人提供了四通八达的地下过街系统,更为地下空间提供明确的导向作用。

图1 德国柏林的波茨坦广场

3.2 提高空间的通达性与物理安全性

交通流线要具有连续性,边界要清晰,避免出现杂乱无章、隐秘的空间。交通空间的设置应该有一定的规律性,其尺度、等级应与人流量成正比,人流量越多,尺度越大,等级越高。交通转换结点应具有很好的视线可达性。

(1)交通流线的连续与简洁。尽可能采用简洁、清晰空间结构,视角范围内看到流线不宜过多,过多会决策困难。设计应减少歧路,主要交通路径应方向明确,宽度足够,在路口有明确标识,以此降低地下空间的拓扑复杂性。

(2)增加过渡缓存空间。从地面空间到地下空间过渡时,可以在过渡空间使用具有相同质感、颜色、材质的同种材料;结合照度的渐变、艺术处理、色彩的吸引力,合理运用下沉广场等手段,如图2所示。

图2 日本大阪地下街下沉广场入口

(3)健全无障碍设计。在进行地下无障碍设计的过程中不能仅仅停留在表层,应该在不同层次上进行防滑设计、声音提示设计以及特殊图像设计等,如图3所示。

图3 无障碍设计

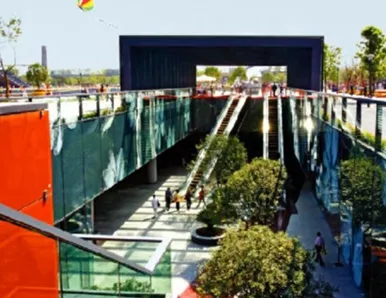

钱江新城地下综合体波浪文化城(如图4所示)在设计、建设过程中,通过地下通道、坡道、楼梯、电梯、自动扶梯等多种形式,巧妙地实现了钱江新城公共区域地上与地下空间的连通。地下一层的地下步行走道顶板处开设了若干敞廊空间,使建筑地下一层与室外连通。该区域可作为巨大的排烟口和消防员进入地下一层的捷径。

图4 钱江新城波浪文化城

此外,天窗、采光天井,还有匠心独运的各种悬挂植物,让钱江新城这座“地下城”不仅不显得沉闷、封闭,反而可以感受到明亮、开放和舒适。

3.3 提高空间的丰富性与吸引力

人们行为表现为对空间环境更强识别性的依赖性,通过空间节奏感,变化感、韵律感等方法来丰富空间的布局与分割,通过灯光明暗设计来增强空间的流动性和引导性。通过设计小品、改变装饰材质、颜色等手段改变单调的通道,增强不同功能空间的识别性和步行期间的安全感和舒适感。

(1)将动态的元素引入地下空间。如穿梭的集散设施,变化的光线与声音、收合有序的地下街等。令使用者在动态中以及各个角度都能感知到空间内的勃勃生机。

(2)增加服务设施。在不同的城市地下空间里,人们会从事不同的工作、行动以及休息等。为了方便人们在地下空间活动,城市地下空间中必须存在必要的休息设施及配套服务设施,比如座椅、报刊亭、电子显示屏、洗手间、服务站等等,同时这些设施的设计应该体现人性化的需求。

(3)空间的分隔与限定。首先,不同空间根据功能的不同应有所分隔与限定,但应避免大面积的分隔墙体进一步造成地下空间的幽闭感,可以采用玻璃墙等透光材料起到分隔的作用,形成大范围的通透视觉,提升空间灵活性;此外,不同空间直接也需要有联系和渗透,提升空间的统一性,如通过扶梯、错半层、中庭等设计使空间上下层之间相互穿插,以取得垂直方向的空间渗透效果。

雷亚诺中心广场(如图5所示)的“树冠” (Canopy),与楼梯均采用玻璃材质,让自然光通过自动扶梯和“树冠”上的开口顺利到达地下空间,增加了地下空间的吸引力。

图5 雷亚诺中心广场

3.4 提高空间的舒适性与贴近自然

自然是最美妙的语言,人们对自然有一种天生的亲近感,因此合理有序地在地下空间中引入自然元素,如自然光、自然绿植等,有利于提升地下空间的体验感。自然光是建筑中不可或缺的内容,路易斯康说过:“没有自然光,一个空间无法成为真正的建筑。”通过广场、中庭、透明的天窗与玻璃外墙引入自然光线可以消除人们心里的不安,渲染空间的氛围;有生命力的植物不仅能增加环境的生态感,还可以划分空间,形成节点空间或私密的场所;此外,水体因具有灵动性和延续性,可以独立运用,也可以与其他因素结合运用,便于增加空间的连贯性,从而达到变化莫测的艺术效果。

美国纽约地下公园(The Lowline)由一处废弃的电车终点站改建,项目使用远程天窗技术,将地面上的太阳光收集、过滤,提供给地下三千多种奇花异草。公园建成后,将为居民和游客提供几千平方米的立体绿地空间,为游客营造轻松舒适的环境,还可以举办艺术展、音乐演出、读书会和儿童活动。

3.5 提高空间对文化的表达

城市空间是城市文化的载体,在地下空间的设计中适当运用文化元素、文化符号表达地域文化特色,彰显城市历史文脉,可以促进本地居民产生文化归属感,对外地游客产生吸引力。因此,地域文化和地域环境对地下空间设计也有着十分积极的影响。

世界各国在进行早期的地下空间开发和利用时,往往体现的是功能需求,很少有考虑其艺术内涵。在众多早期的地铁建设中,莫斯科地铁的建设可以说是一个非常具有亮点的建筑,具有浓郁的文化特色。

结语:

地下公共空间安全人性化设计是一个综合性设计的概念,涉及建筑学、环境心理学、环境行为学、灾害学等相关理论,跨学科性较强。本文从环境行为心理学的角度探讨和分析了地下公共空间的人性化设计,空间环境通过影响人的心理,进而影响人的行为。因此,在地下公共空间的设计中,合理运用环境行为心理学的知识,提升地下空间使用的心理体验,才能创造出具有吸引力的地下空间。