基于遗产活化的考古遗址公园规划设计路径研究

文/高梦雪 中国建筑科学研究院有限公司 北京 100013

引言:

大遗址是中华文明史传承的见证,是城市文明发展的载体,当前随着考古工作推进和人类文明的发展,考古遗址公园这一形式得到了长足发展,但在实践过程中相当一部分考古遗址公园存在着保护与利用不平衡、不充分的问题。因此让文化遗产活起来,立足于遗产活化将遗产保护与城市建设相结合,实现综合文化空间的转型则愈发重要。如何通过活态化的保护展示对遗址价值的真实诠释与丰富转化,塑造出具有感知遗产文化的重要场所,实现整体环境的控制、价值内容的活化、建设效益的提升,是作为规划建设者需要思考的问题。

1、考古遗址公园的发展与困境

1.1 考古遗址公园发展

考古遗址公园是遗产保护的创新模式,是以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有示范价值意义的特定公共空间。考古遗址公园既是遗址文化的保护与展示载体,也是承接城市休闲生活的绿色空间,其各项功能要服从于遗址的保护、研究和展示需要,在保护的前提下探索寻求遗址保护与公园建设之间的平衡。

国外相关实践主要是将遗址保护与展示和绿地景观结合,欧美国家在较为完整的绿色空间规划的基础上,从公众体验的角度激发遗址区活力;亚洲国家则更注重遗址的原貌恢复,使遗址本体和周边文化环境均得到有效保护。国内的考古遗址公园目前仍处于起步阶段,主要采用局部保护与整体保护相结合的形式,以遗址博物馆、遗址公园景观、旅游景区开发的综合空间进行呈现。

1.2 考古遗址公园的困境

在城市化进程的加快推进下,考古遗址公园建设面临着更为复杂的基地条件和更高质量的建设要求。一方面,遗址保护与区域协调的矛盾加大,部分考古遗址公园游离于城市发展的现象较为突出,因缺乏有效管控,导致遗址资源未能显化于公共环境之中;另一方面,遗址保护与展示形式单一,展示利用手段存在游客可观性较弱、价值诠释不足、体验效果不佳等问题,导致与原本的价值体系割裂。同时,考古遗址公园的发展如何实现持续创新驱动,增强吸引力同样是面临的重大挑战。

目前已有学者意识到遗址保护与利用的关键点不在于传统意义的文物保护与环境整治,而是需要以更广阔的视野和先进的理念,打造为具有历史文脉记忆的综合公共空间样本。

2、遗产活化的核心内容与专项分析

2.1 遗产活化核心内容

遗产活化与传统静态保护遗产不同,其本质是在保护文化遗产真实性完整性的同时,尽可能创造文化遗产与当代社会之间的联系。遗产活化概念的提出改变了原有考古遗址保护及展示利用观念,核心通过公众参与以可持续活态利用的方式观察历史遗迹,将遗址本体与衍生价值得到充分展现。

遗产活化具有物质与文化两个系统维度,既是实体对象,同时又具有精神内涵。遗产活化下的考古遗址对象一是物质性遗址本体活化,即对挖掘的文物遗迹、遗址本体景观、具有文化遗产的物体进行活化置换,或以区域风貌、地形地貌、空间布局等生态圈呈现的特征,反应遗址本体的动态变迁过程;二是非物质性文化遗产活化由生产生活方式、文化习俗、社会生活关系共同组成,或增强相关公众参与者的感知体验,整体赋予考古遗址公园更大的背景环境与功能发展空间。

2.2 遗产活化专项分析

从上述理论分析看,考古遗址公园的遗产活化是在遗产旅游背景下,通过物质性与非物质性文化遗产两类文化要素重构了公共与遗址本体及遗址景观构建的生态圈层的关系。遗产活化以公众参与为驱动重点,包括遗址资源活化与市场资源活化两大方面,主要实现了与“人”“史”“文”“景”“业”的综合互动,从“整体保护”到“活态利用”的转变。遗产活化使得传统遗址公园规划被纳入城市区域认同塑造及活化保存的整套体系当中,对公共的参与传承起到至关重要的作用,有助于寻求遗产保护与文化传承、区域更新活化相协调融合的新发展格局。

3、基于遗产活化的考古遗址公园规划设计路径

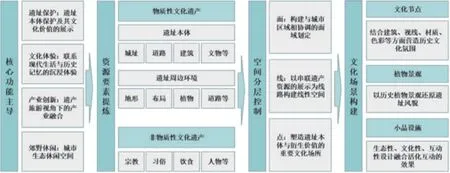

基于遗产活化的考古遗址公园规划设计以核心功能为主导前提,文化要素提炼为基础,分层控制为途径,文化场景构建为呈现要素,共同构建由宏观布局到微观设计的规划路径(图1)。

图1 基于遗产活化的考古遗址公园规划设计路径(作者自绘)

3.1 核心功能主导

提高资源利用与组织是遗产活化的主要功能,遗产活态利用下的考古遗址公园以遗址保护、文化体验、产业创新、郊野休闲四大能板块为主导功能。规划设计以满足遗址本体保护及其文化价值的展示为前提;在此基础上以现代社会生活与历史文化记忆的联系为灵魂;并通过育产兴业,以文化产业化带动考古遗址公公园持续发展,同时促进文化的保护与可持续传承;结合回归自然的生态景观空间开辟公共休闲的精神场所。

3.2 资源要素提炼

从物质文化遗产和非物质文化遗产两类活化对象中挖掘规划设计的文化遗产要素。对遗址本体及周边环境或非物质文化遗产所依托的物质环境要素的典型特征、时代变迁、文化内涵进行提炼与连接,做好物质文化遗产与非物质文化遗产的保护与传承展示。物质文化遗产包含自然环境、历史遗存、历史建筑等,非物质文化遗产包含风土民俗、饮食文化、信仰文化等内容。在遗产文化要素提炼和整合的过程中梳理文化脉络,构建由缘起、萌芽、发展的故事线路,通过历史场景的重塑丰富人们的感官体验进行互动体验,打造沉浸式的游赏空间,以展示遗址潜在的文化价值意义。

3.3 空间分层控制

遗产活化利用是突破了单一的圈地保护局限,在空间上构建整体的历史文化遗产的关联。因此考古遗址公园的空间定位是公园规划的核心,决定了公园规划发展的方向。考古遗址公园需要充分挖掘应充分挖掘遗址及文脉对其周边公共空间进行整体把控,并与城市规划建设控制进行统筹考虑,以遗址文化活化作为驱动公园规划发展的核心。规划出面、线、点多层次的空间定位架构,合理的划分功能区域,突出遗址文化的价值核心。

3.4 文化场景构建

文化场景构建遗产活化下的多元的文化场景营建紧密相连,通过具体通过符号并置、转置和介置等手法,结合场景营造中的遗址格局、建筑、视线、材质、色彩等要素,通过公共环境营造、植物景观造景、小品设施设计等方面进行遗址文化表述和传承。文化节点强调以简洁的设计语言强化历史文化景观特征,提供渐进式的空间序列场游览体验,可规划历史文化感知、科普教育学习、考古文化体验等场所;植物景观造景注重整体景观风貌意象与主题段落的重点控制和塑造,以遗址保护为前提,通过历史特征的植物规划进行复原;小品设施则以文字、纹样、形式等典型符号转译对遗址氛围进行引导,并逐渐向生态、互动、智慧等方向发展,围绕可持续性保护与公众服务的目标进行建设,具体可结合遗址博物馆、游客服务中心、出入口集散等方面进行规划设计。

4、东赵考古遗址公园规划

4.1 项目背景分析

东赵城址位于郑州西郊沟赵乡赵村,地处中原腹心地区夏商文化核心区。城址面积100 余万平方米,目前在东赵遗址内发现大、中、小三座城址,包括城墙和城壕,年代分别为新砦期、二里头期和东周战国时期的文化城址,整体遗迹有着承上启下的历史文化特质。

规划设计重点以遗产活化的视角解决东赵城址保护与利用不平衡的问题。规划设计通过遗址资源分析提炼公共空间的文化特征,以自然人文为底构建风貌控制与空间布局;以夏商文化为本,形成景观节点规划设计以及其他设施专项规划设计。

4.2 资源要素分析

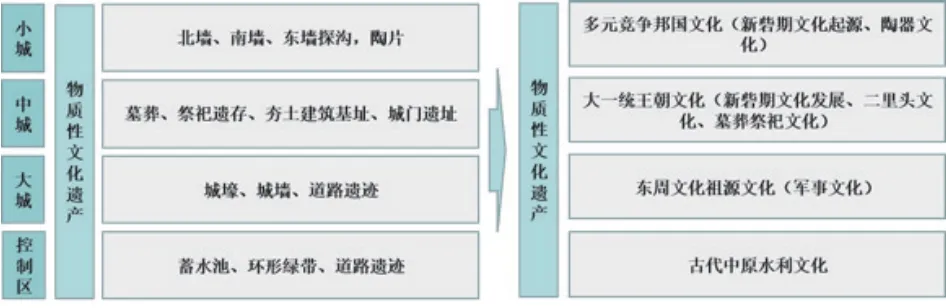

东赵遗址资源丰富,在选址、布局、景观等方面共同展示出朴实无华的古代文明状态,展现出夏商文明的丰富文化内涵。规划设计重点挖掘东赵遗址资源的物质文化遗产与非物质文化遗产这两类活化对象。重点修复核心遗址区的物质性文化遗产风貌,及周边的农田自然环境风貌,通过以生活场景再现等方式将非物质性文化遗产融入公共环境之中,对夏商时期的地区政治、经济、宗教等方面的文化价值进行传承展现(图2)。

图2 东赵遗址活化资源要素分析(作者自绘)

4.3 公园规划设计

4.3.1 总体规划结构

东赵考古遗址公园规划以面、线、点为空间结构,突出古城址中的夏商文化的核心价值(图3)。首先理水铺绿,依托水利遗迹与农田基底构筑生态绿地格局;并依托大、中、小三城的圈层空间,强调核心遗址与在地生态景观的融合布局,打造 “一核、三环、三区”的空间结构,串联重要的建筑遗迹、道路遗迹、文化场所、节点广场等空间。“一核”即动态承载考古研究推进的前沿基地,展现考古挖掘的核心遗址。“三环”即延续圈层结构,构建游览展示路线。小城城壕作为保护控制线路,对节点进行串联;中城城壕串联外围空间,融入展览体验线路体系;大城与外围生态园林区域贴合,打造户外健康线路。“四区”即依据环境肌理特征与周边城市用地布局核心主导功能,划分核心遗址展示区、主题文化展示区、门户景观协同区、博物馆展示区。

图3 总体规划结构(作者自绘)

4.3.2 文化节点规划

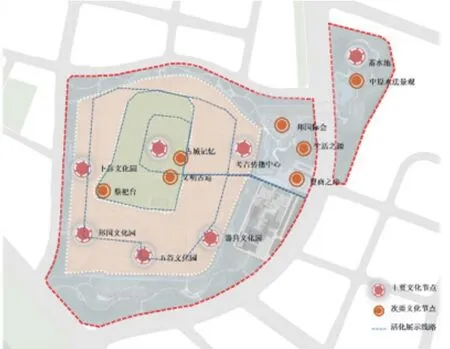

东赵考古遗址公园规划规划节点在遵循夏商时期不同阶段的属性特征的基础上进行展示分析(图4)。

图4 文化节点规划(作者自绘)

在核心遗址展示区内,文化遗产要素分布密集,景观设计与工程遵循文物保护相关要求,通过地表揭露展示、复原展示、地表表示等手法进行模拟展示。此区域主要为早期统治者居所和祭祀区域,围绕分区构建栈道游览路线,小城与中城两城形成了嵌套圈层结构。规划以分区格局景观、祭祀场所呈现、考古场地挖掘、主题文化阐释策略对核心区遗址文化进行展示。具体设计文明古道、古城记忆、祭祀礼赞、遗址平台等多个展示场所,以展示早期华夏文明制度开创的文化特点。

在主题文化展示区内,大城范围内有部分遗产要素分布,规划设计通过文化精神场所的营建对相应主题进行阐释,构建互动展示景观体验环。规划设计多个空间序列场所,以场景还原再现的方式打造了叙述卜、军、食、器的遗址衍生价值的故事线,呈现动静不同的景观体验。同时设置了互动性较强的参访区域,如考古挖掘模拟互动区、石器陶器工匠区、五谷种植体验园等节点,并与遗产旅游与教育产业创新相融合。

在门户景观协同区内,作为门户形象与自然环抱的休闲绿带景观,规划布置开放式景观节点,进行适度的活动引导。此区域与城市连接紧密,依托于水利景观和大成城壕,对夏商祖源文化进行展示。重点以景观展示的手法规划设置门户标识广场、文明生活馆、蓄水池等景观,通过智慧互动式的园林景观重塑人城古今共享之境。

在博物馆展示区内,作公共入口的主要区域打造东赵遗址文化宣传艺术宝库阵地规划以地景式的下沉建筑为主,结合入口服务功能进行统一规划设计。

4.3.3 植物景观规划

植物景观规划方面,首先整理公园内现状植被的生长状况、品种来源、分步特点,与遗址分布区位对照,其次植物配置选择以出土碳化植物与历史时期记载的植物为依据进行设计。规划以公园环路为主要景观带规划串联门户形象,以核心景观节点为重点植物景观规划,以田园景观为公园本底。整体选取松科、紫葳科、木兰科为主要树种,搭配花灌木丰富整体季相变化,还原遗址环境风貌。

4.3.4 小品设施规划

小品设施规划方面,重点在于强调考古遗址公园的历史文化氛围感。首先遵循生态性、文化性、互动性的原则,实现传承夏商时期的文化特色,融合遗产活化的互动效果。公园规划将虚拟现实与解说标识、景观雕塑相融合,在文化节点场景中置入增强现实设备。如卜辞文化节点规划以甲骨文景观展示与AR 互动相结合,用手机实现与甲骨文景观的互动,和相关知识研习讲解融入遗产教育领域之中。

结语:

考古遗址公园的建设是要遗址遗存活起来,以更好地使公众共享文明成果,促进经济与社会发展。文章以新时代更高视野对考古遗址公园的规划发展提出了方法创新,提供了遗产活化视角下以“核心功能主导-资源要素提炼-空间分层控制-文化场景构建”四个层次为主的规划设计路径。具体实例相关规划立足于区域自然与文化特征,对遗址的文化性质和文化内涵进行深度把握,强化了遗产活化驱动的规划路径。考古遗址公园建设已逐渐发展多方领域融合的发展格局,作为规划设计者更应以创新视角以提升考古遗址公园的建设品质,赋予持续的发展动能。