桂林市城镇体系空间扩张及驱动因子分析

张军民,肖丽梅,李庆改,姜 冉,李昱桥

(广西师范大学环境与资源学院,广西 桂林 541000)

1 引言

城市扩张是一个地域空间过程,既显示城市规模、形态空间拓展,也表征城市功能、作用动态演进,本质上是人地关系地域系统的空间表达,除内在(向)的人口、要素及产业空间集散运动外,还包括各城镇间的物质、能量、信息交换[1-2],其最直接的动因和表征就是城镇体系土地利用变化引起的空间关系、过程、格局及效益的变化。

2012年发布的未来地球计划(Future Earth, FE)认为城市化过程的阈值、风险、临界点是城镇化研究的前沿问题[3];2013年“未来地球在中国”国际会议将“亚洲城市化对区域环境、社会影响研究”列为需要最优先解决的重大问题;2014年国际科学联盟发布了“未来地球2025愿景(Future Earth 2025 Vision)”将城市化与区域环境交互胁迫列为重要研究领域等[4],城市空间扩张及其协同治理等逐渐式微,全球化和信息化背景下,城市群主体地位愈加突显,重构城市体系功能结构成为新的研究热点[5]。

国内研究以借鉴发达国家经验解决中国现实问题为主,注重问题导向、政策引领及实证分析。在新经济地理学、时空间结构、空间自组织等系统理论,及空间分析、系统动力学、元胞自动机、GIS集成方法等方面取得进展,形成了“三生”空间、生态红线、空间均衡、格局优化等中国特色理论及方法[2,6-9];学界和政府都认识到在工业化、城镇化快速推进的背景下,中国城镇化空间发展普遍存在盲目扩张、无序漫延、低质竞争等规模膨胀、空间失衡问题,由此带来了一系列严重的社会经济、生态环境问题[10]。调整优化城镇体系用地结构,推进空间扩张新旧动能内涵式高质量转化,成为新时代缩小区域和城乡发展差异、实现乡村振兴和共同富裕的重要议题[11]。研究对象和范围主要是发展成熟的发达城镇群,包括京津冀、长三角、珠三角城市群[12]及武汉[13]、长株潭[14]等城市群。研究方法主要用人口、经济、社会、政策、生态等功能要素构建扩张强度、空间差异、等级规模等分析指标,以社会统计、土地利用、遥感识别为数据驱动,以GIS空间分析、景观格局和数理统计为方法原理[15],研究城镇体系空间扩张过程、格局及其驱动力,剖析其对区域发展和空间均衡的影响等。如用扩张强度反映空间扩张速度和方向,用紧凑度、分形维数、重心指数等反映空间形态变化等,用空间作用强度测度城市对腹地的辐射作用[16],用引力模型计算空间作用关系,用空间句法模型识别空间扩张方向及趋势[17];基于社会、经济、生态融合的非参数建模方法,被广泛应用于定量识别及仿真模拟[18]。

总体上,现有研究主要基于城市用地扩大和人口—土地关系变化展开,关注城市空间扩张和边界拓展等规模、形态属性,着眼于特定城镇群或单一城市空间联系和交互作用的团组特征及层级分异,对城镇体系空间扩张的地域特征缺少一般性解释和概括,忽视了基于区域一体化和空间一致性的实证分析,缺少对时空分异耦合协调及其驱动胁迫的机理研究,对城镇空间扩张的多要素均衡、多功能协同及其空间异质性缺少深入分析。本文基于新时代统筹城乡一体、空间均衡协调发展理论,以桂林市及其所辖12个县(市)为研究单元,以中心城市桂林市为核心构建城镇体系空间扩张分析模式,将城镇化空间扩张纳入区域城镇化高质量健康发展视域。用城镇建设用地增长表征空间扩张,从规模扩大、形态分异、人地协同三个维度测度空间扩张强度及其交互作用关系,并构建人地关系协同性多元时空分析评价模式,用统计分析、空间插值、探索性空间分析方法模拟时空分异模式,用地理探测器分析空间扩张驱动因子,综合识别桂林市空间扩张地域特征及类型分异,以期为优化地级市城镇体系空间结构提供实证依据。

作为国家城镇体系网络的一个重要层级节点,地级市是现阶段我国相对稳定的行政管理单位,在统筹城乡社会经济发展中发挥着重要的现实职能,其所管辖的县域是我国经济发展和产业转移的基本空间单元和载体[19]。因此,以地级市为核心的城镇体系,是统筹协调区域发展、优化要素资源配置、落实乡村振兴政策的基本空间组织,在构建双循环驱动新格局的新时代,重构地级市城镇体系空间格局及功能属性,是推进城乡统筹、乡村振兴和共同富裕的基础性工程,也是培育多元化城镇群空间极化功能的重要层级。

2 研究区概况及研究方法

2.1 研究区概况

桂林市位于广西壮族自治区东北部、南岭山系西南部、湘桂走廊南端。地理位置东经109°36′50″~111°29′30″、北纬24°15′23″~26°23′30″之间,属中亚热带季风气候,年平均气温为18.9 ℃,年平均降雨量1 949.5 mm,气候高温多雨、四季分明、雨热同期。地处桂林—阳朔岩溶盆地北端中部,四周环山、西高东低,地形中部北部及东南部高,中部较低,以中低山丘陵地貌为主,属典型的岩溶地貌,岩溶峰林与孤峰平原、河谷阶段相间分布,平均海拔150 m,最高峰越成岭主峰猫儿山海拔2 141.5 m,最低处平乐县97 m,森林覆盖率高达55.3%~78.8%。

桂林市是世界著名风景旅游城市和历史文化名城,毗邻湖南省、广东省,是桂北政治经济文化科教中心。全市辖6个城区和阳朔、灵川、全州、兴安、永福、灌阳、龙胜、资源、平乐、恭城10个县和荔浦市,总面积2.78万km2,占广西总面积的11.74%。2020年全市生产总值(GDP)2 130.41亿元,其中第一、二、三产业增加值分别为484.45亿元、486.48亿元、1 159.47亿元,三次产业结构为22.8%、22.8%、54.5%,全市户籍总人口540万人,有壮、瑶、苗、侗等十多个少数民族①数据来源于https://www.guilin.gov.cn。。

2.2 数据来源与处理

图1 桂林市域及城镇建设用地空间扩张Fig.1 Guilin city area and its spatial expansion of urban construction land

本文社会经济统计等基础数据来源于历年《中国统计年鉴》、《中国县(市)统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《广西统计年鉴》及广西各县(市)统计年鉴。2000年、2010年、2020年三期土地利用数据来源于国家自然资源部提供的30 m全球地表覆盖数据源(www.globallandcover.com);以桂林市及其所辖11个县域行政区为空间分析单元,提取桂林市及所辖12个市(县)(城镇体系)建设用地数据。基础地理信息数据来源于中国国家基础地理信息中心(http://ngcc.sbsm.gov.cn)和地理空间数据云(www.gscloud.cn)。

首先将各城镇建设用地面积及协同要素、驱动要素等变量通过标准化处理后计算阶段性变量,用阶段性变量的比值计算扩张强度、扩张形态及协同性、驱动作用等分析指标,以消除各数据计量单位及各城镇规模、等级的差异,用SPSS非参数关联方法检验因子的独立性,用ArcGIS自然断点法进行分类识别及可视化分析,用ArcGIS反距离权重插值法研究各要素的空间分异格局,用地理探测器模型探测各要素相互作用关系及其变化规律。

高质量城镇化需要城镇化空间扩张与土地集约利用及投入产出水平,提高城镇空间的人口、经济、社会密度和生态环境质量,不断提升城镇空间的承载力和集约化水平。因此,选择城镇人口、生产总值(GDP)、城镇居民人均可支配收入代表人口、经济、社会协同因子。考虑到桂林市域属典型的岩溶地貌和丘陵地形,山多地少、植被茂密,耕地资源匮乏;围绕保障山水林草田湖共同体的国家生态保护目标,选择耕地面积作为生态协同因子,通过比较城镇用地扩张与协同因子扩张强度计算协同系数,客观反映人地关系协调状况(表1)。

表1 协同因子Tab.1 Synergy factors

影响城镇空间扩张的因素复杂多样,需要根据区域发展条件和阶段、类型进行综合选择。桂林市各城镇自然环境基础及土地类型结构基本相同,都属典型的亚热带季风湿润气候和岩溶地貌,地势起伏、人多地少,自然基础基本相同。因此,本文主要选择人口及社会、经济要素作为驱动因子。城镇化率是影响城乡人口迁移并推动用地扩张的直接动因;人均GDP综合体现了要素投入和经济产出水平,经济发展是推进城镇用地扩张的主要因素;第二、三产业占GDP的比重反映了产业结构水平及其转型升级潜力,直接影响城镇土地需求能力;人均社会消费品零售总额反映了城镇经济的市场化水平、国内外分工职能,综合影响城镇市场发育和土地交易能力;人均耕地面积、交通网密度、到中心城市的距离等,都是城镇扩张的最直接的限制或影响因子。同时,为消除变量间量纲及性质差异,变量值都取比例或人均、地均数值并经标准化处理后用于计算与分析(表2)。

表2 驱动因子Tab.2 Driving factors

2.3 研究方法

2.3.1 空间扩张强度指数

用单位时间、单位面积城镇用地或变量的扩张速率表达变量的变化强度:

式(1)中:SEIij为第i个城镇第j个变量的空间扩张强度(Spatial Expansion Intensity, SEI);分别为变化后、变化前的变量值;Δt为研究阶段。

2.3.2 形态扩张指数

通过度量新增用地与原有用地的空间位置关系,可以直观刻画城镇用地扩张的空间形态[10]。形态扩张指数(Pattern Expansion Index, PEI)计算公式为:

式(2)中:PEIit为形态扩张指数;Lit为(t-1)—t时段新增用地与原有用地的共有边界长度Eit为新增用地的周长。据此可将用地形态扩张分为三种类型:(1)PEI = 0为飞地型;(2) 0 <PEI≤0.5为漫延型;(3) 0.5 <PEI≤1为填充型。飞地型扩张城镇建设用地利用分散而无序,漫延型扩张土地利用连绵而粗放,是城镇化早期及加速发展阶段的主要形态;填充型扩张城镇土地利用紧凑而集约,是城镇化进入成熟发展阶段的主要扩张形态。

2.3.3 协同性指数

高质量城镇化空间扩张的目标是提高城镇用地的承载力和集约化水平。因此,用人口、经济、社会、生态等要素对建设用地扩张的协同性来表征人地关系协同程度。协同性指数(Synergy Index, SI)反映了城镇空间扩张与城镇人口密度及社会经济密度变化间的对应关系,可表征人地关系作用强度及其协同水平。

式(3)中:SIijt为第j个城镇第i项协同因子第t年的协同指数;Xijt、Uijt分别为(t-1)—t阶段的人口、经济、社会、生态因子及城镇用地扩张强度。据此可将城镇空间扩张的协同性分为三种类型:(1) 协同型(SI = 1);(2) 扩张型 (SI>1);(3) 收缩型(SI<1)。高质量城镇化空间扩张要求城镇人口密度、经济财富、社会资本及生态质量不断提高,因此,SI值越大表明城镇扩张的协同性越好,城镇化空间溢出效益及综合协调能力越显著,反之则越差。

2.3.4 反距离权重插值分析

反距离权重插值是根据空间单元的距离来估算空间点群平滑值的一种方法,待插值点的取值可用周围若干距离内样点值的加权和来估算,其权重与两点间距离成反比。空间任一点P的插值的计算公式定义[20]为:

式(4)中:P为待插值点P的取值;Zi为P点周围点的属性值;Wi为周围点对P点的权重值;i = 1,2,…,n,为点群样本数。用ArcGIS空间分析中的反距离权重分析方法(IDW),分别选择感兴趣属性为计算字段求得权重,输出栅格大小为3 km,将IDW的幂值设定为缺省值2,搜索半径类型选择点数15。

2.3.5 地理探测器

地理探测器主要用于探测地理要素或地理现象的空间分层(分类)分异性特征及规律,以解决传统统计学无法完成的随尺度变化而产生的空间依赖性、异质性问题。它既可以度量空间结构的分层异质性,也可以探测空间分异格局,估计非线性空间因果关系[21]。一般用q值来度量分异因子X在多大程度上解释了变量Y的空间分异。

式(5)中:i为因变量Y或因子X的分层(类)数;Ni和σi分别是i内的空间单元数和方差;N和σ分别代表研究对象的单元数和方差。q值∈[0,1],其值越大表示两个变量空间分布越一致,自变量X对因变量Y发生空间分异的解释力越强。

3 结果及分析

3.1 空间扩张时空分异

3.1.1 时间变化特征

2000—2020年,全桂林市城镇用地面积累计增加了197.152 km2,增长了177.43%,年均增长8.87%,总体上呈逐年增长趋势;增量最大的桂林市面积增加了96.626 km2,占面积总增量的49.01%,而恭城县、灌阳县面积分别减少了0.424 km2和0.226 km2。其中,2000—2010年全桂林市城镇面积共增加了24.633 km2,增长了22.16%,增量最大的桂林市面积增加了10.171 km2,占面积总增量的41.32%,最小的兴安县、永福县分别减少了0.008 km2和0.000 4 km2。2010—2020年桂林市城镇面积共增加了172.632 km2,增长了133.26%,增量最大的桂林市面积增加了86.45 km2,占总增量的50.11%,最小的灌阳县、恭城县分别减少了1.451 km2和0.425 km2。表明近20年全桂林市建设用地面积总体上呈现加速增长趋势,中心城市桂林市面积扩张最显著,其面积增量占总增量的比例接近50%,且呈逐年上升之势(图2)。

图2 桂林市建设用地面积及扩张强度变化Fig.2 Changes of construction land area and expansion intensity in Guilin City

用式(1)计算扩张强度可知,近20年全桂林市城镇空间扩张强度SEI累计212.82%,其中,SEI最大的灵川县为49.57%,其次是桂林市(42.21%),二者合计占SEI总量的43.12%,而最小的恭城县SEI仅为-1.75%。其中,2000—2010年桂林市SEI累计达到47.22%,最大的龙胜县为12.32%,其次为阳朔县(12.12%),最小的永福县为-0.01%;2010—2020年SEI累计达到165.60%,最大的灵川县为48.05%,其次为桂林市(40.92%),合计占总SEI的53.73 %,最小的灌阳县、恭城县仅为-5.92 %和-1.75 %。表明桂林市城镇空间扩张强度总体上呈稳定增长趋势,其中毗邻桂林市并与桂林市高度一体化的灵川县空间扩张迅猛,中心城市桂林市空间扩张也较显著,其余城镇空间扩张较平稳,城镇空间扩张稳定地向中心城市集聚、收敛的趋势明显。

3.1.2 时空分异格局

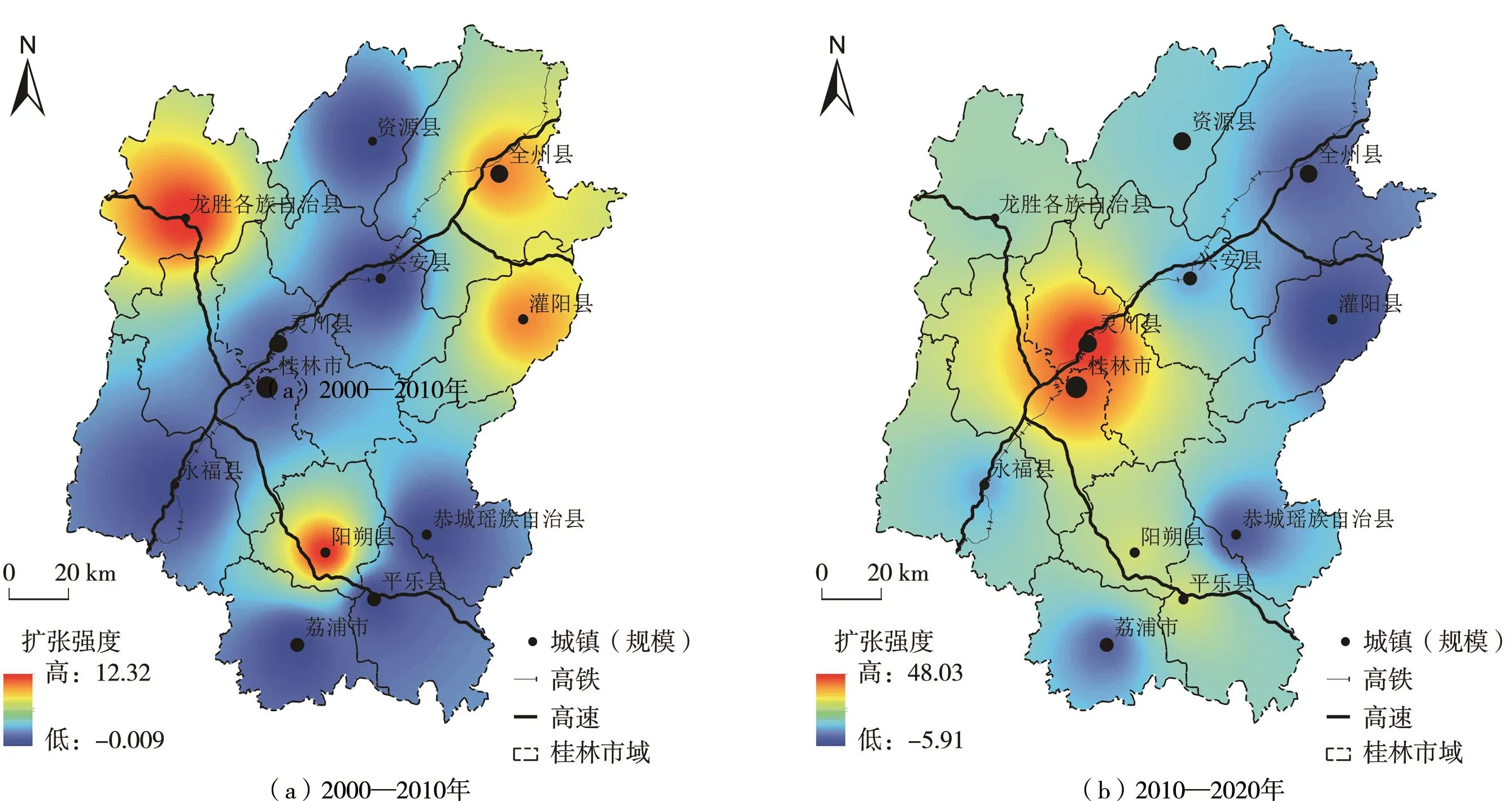

用式(4)对各城镇空间扩张强度进行插值计算得到图3。

图3 城镇空间扩张强度IDW插值Fig.3 Urban spatial expansion intensity and IDW differential values

2000—2010年桂林市各城镇间空间扩张强度SEI均值为3.94%,标准差5.13%,极差12.33%;龙胜县、阳朔县、全州县、灌阳县4个城镇SEI大于平均值,而其他8个城镇均小于平均值;SEI在龙胜县、阳朔县形成高值中心,在全州县、灌阳县形成次高值区域,其余城镇低值连片。2010—2020年桂林市各城镇间SEI均值为13.80%,标准差16.29%,极差53.97%,均显著大于2000—2010年;其中,灵川县、桂林市、阳朔县、平乐县4个城镇SEI高于均值,其余8个城镇都低于均值;SEI在灵川县、桂林市形成高值中心,旅游资源丰富的阳朔县、龙胜县形成次高值区域,而周边县城低值连片。表明桂林市空间扩张差异明显,空间分异不断扩大,高值中心由散布在外围小城镇,转向中心城市及其周边城镇,形成以中心城镇为核心、产业发展及城镇建设一体化驱动的点—轴空间聚集模式,桂林市的空间极化作用不断增强,各城镇空间扩张差异不断扩大,建设用地扩张的空间聚集趋势显著。

3.2 景观(形态)扩张时空分异

用式(2)计算各阶段桂林市城镇空间扩张形态变化,得到图4。

图4 城镇空间扩张形态结构Fig.4 Structure of urban spatial expansion pattern

2000—2020年,全桂林市城镇形态扩张指数PEI均值为0.17,标准差为0.21,其中,永福县、桂林市等4个城镇0<PEI<0.5,为漫延型扩张;平乐县、阳朔县等7个城镇PEI = 0,为飞地型扩张,只有灵川县0.5<PEI<1,为填充型扩张。2000—2010年,全桂林市PEI均值0.20,标准差0.21,其中,阳朔县、龙胜县等5个城镇为飞地型扩张,永福县、桂林市等6个城镇为漫延型扩张,合计占城镇总数的92%;灵川县为填充式扩张。2010—2020年,桂林市PEI均值为0.22,标准差为0.21,其中,灵川县、兴安县等6个城镇为漫延式扩张,龙胜县、荔浦市等4个城镇为飞地式扩张,阳朔县、永福县为填充式扩张。由此看出:近20年桂林市城镇景观始终以飞地和漫延两种扩张形式为主,填充式扩张类型极少,城镇用地不断外延扩大,空间形态缺乏紧凑,城镇发展总体上处于外延式漫延扩张阶段。需要进一步强化老城区改造、主城区集约、中心空间极化等内涵扩张,不断提高城镇空间形态的紧凑性、集中性,培育城镇体系空间极化增长点和密植区,提高城镇化的空间聚集强度。

3.3 城镇体系空间扩张的协同性分析

用式(3)计算各协同因子与城镇空间扩张的协同指数,并用专题制图法表达其与空间扩张的关系。

3.3.1 人口—土地协同性时空分异

2000—2020年,人口协同指数SI平均值为4.81,标准差为5.92,其中,龙胜县、资源县等9个城镇SI>1,占城镇数量的75%,平乐县、灵川县、桂林市等3个城镇的SI<1,大部分城镇人口增长快于土地扩张。2000—2010年,SI平均值2.86,标准差5.43,其中龙胜县、阳朔县等8个城镇SI>1,占城镇数量的67%,为人口增长快于土地扩张的集约型城镇;桂林市、全州县等4个城镇SI<1,为人口增长慢于土地扩张的漫延型城镇。2010—2020年,SI平均值4.51,标准差8.40,明显大于2000—2010年,其中,资源县等7个城镇SI>1,占城镇数量的58%多,而扩张强度较大的桂林市、灵川县SI<1,人口协同性与空间扩张分布倒置。表明近20年桂林市城镇人口协同指数总体上呈增大趋势,大部分城镇人口增长快于土地扩张,城镇人口密度及承载力趋于提高,人口城镇化效率及空间溢出效益不断提升,但城镇间协同性的空间差异不断扩大,桂林市土地扩张始终快于人口增长,人口城镇化效率趋于降低,中心城市集聚人口、提质增效的极化、带动作用不显著(图5)。

图5 人口协同性时空分异Fig.5 Spatial-temporal differentiation in population synergy

3.3.2 经济—土地协同性

2000—2020年,桂林市经济协同指数SI平均值20.23,标准差43.06;其中,恭城县、龙胜县等11个城镇SI>1,约占城镇数量的92%,灵川县为0.86,绝大部分城镇经济发展快于空间扩张。2000—2010年,桂林市SI平均值14.12,标准差24.88,其中,恭城县、龙胜县、阳朔县等10个城镇协同指数>1,约占城镇总数的84%,经济增长显著快于土地扩张;而资源县、桂林市协同指数<1,经济增长滞后于土地扩张。2010—2020年,桂林市SI平均值1.82,标准差1.60,显著小于2000—2010年,其中,资源县、灌阳县等7个城镇SI>1,约占城镇总数的59%,灵川县、平乐县等4个城镇SI<1。表明近20年桂林市城镇经济与土地扩张不均衡,绝大部分城镇经济增长快于土地扩张,城镇经济密度及土地承载力不断提高,城镇化经济效益及空间溢出十分明显,城镇间协同性空间差异较大,但城镇扩张的经济效益趋于减弱,空间差异趋于减小;桂林市协同指数小而渐微,城市扩张强度与协同性分布不一致,中心城市经济规模集聚、辐射带动的空间极化作用不显著(图6)。

图6 经济协同性时空分异Fig.6 Spatial-temporal differentiation in economic synergy

3.3.3 社会—土地协同性

2000—2020年,社会协同指数SI平均值7.12,标准差11.26;龙胜县等10个城镇SI>1,灵川县、桂林市SI<1,绝大部分城镇社会发展快于土地扩张。其中,2000—2010年间社会协同指数SI平均值6.76,标准差13.37;龙胜县、阳朔县等11个城镇SI>1,约占城镇总数的92%,仅资源县SI<1。2010—2020年SI平均值2.02,标准差1.89;资源县、灌阳县等7个城镇SI>1,约占城镇总数的59%,桂林市、灵川县等5个城镇SI<1。表明桂林市绝大部分城镇社会发展快于土地扩张,城镇化空间扩张的社会效益较高,协同性空间差异较大,但增势趋缓;桂林市社会协同指数较低且增长缓慢,扩张强度与协同性分布不一致,中心城市在城乡均衡发展中的集聚增长和辐射带动作用不显著(图7)。

图7 社会协同性时空分异Fig.7 Spatial-temporal differentiation in social synergy

3.3.4 生态—土地协同性

2000—2020年,生态协同指数SI平均值1.33,标准差2.26;其中龙胜县等4个城镇协同指数略>1,资源、荔蒲市等8个城镇<1,占城镇数量的67%,绝大部城镇空间扩张导致生态质量下降。2000—2010年SI平均值2.74,标准差5.67;其中,兴安县、永福县等10个城镇协同指数<1,约占城镇总数的74%,龙胜县、阳朔县>1。2010—2020年SI平均值为0.88、标准差为0.81,显著小于2000—2010年;其中,全州县、荔蒲市等9个城镇协同指数<1,资源县、灌阳县等3个城镇>1。表明桂林市城镇生态环境质量与土地扩张不相协同,近20年绝大多数城镇空间扩张的生态效益降低,城镇生态环境趋向退化,各城镇协同性差异不大;桂林市、灵川县等扩张强度较大的城镇,其协同指数均较小,中心城市空间扩张与生态保育极不协调,城镇化生态效益普遍较低,中心城市在高质量绿色发展转型中的极化用不显著(图8)。

图8 生态协同性时空分异Fig.8 Spatial-temporal differentiation in ecological synergy

3.4 驱动因子分析

(1) 主驱动因子探测。选择2000—2010年、2010—2020年两个阶段的扩张强度数据,用式(5)地理探测器计算影响桂林市SEI空间分异的各类驱动因子贡献率(q值),通过比较q值大小可以识别各因子对SEI分异的重要性程度。

分析表3可以看出:2000—2010年,各因子对桂林市城镇空间扩张分异的影响较小、差异不大,其解释力q值变化范围在0.06~0.21之间;按q值从大到小排序为:第二产业占比、人均耕地面积、距离中心城市距离、城镇化率、交通网密度、人均GDP、三产占比、人均社会商品零售总额,解释力最强的第二产业占比q值为0.21。桂林市各城镇第二产业发展都相对滞后,其占GDP的比重小于30%,但第二产业对工业化水平及财政收入、居民收入、市场发育等城镇化功能影响较大,其本身又有较大的用地需求,因此,第二产业对桂林市城镇空间扩张分异的解释力最强;居第二位的人均耕地面积q值为0.21。桂林市各城镇山多地少,人均耕地面积小于0.6亩,因此耕地面积成为城镇扩张的重要限制因子。其余各因子对扩张强度空间分异的解释力都较小。

表3 2000—2020年空间扩张因子探测Tab.3 Spatial expansion factors detection in 2000-2020

2010—2020年,各因子对桂林市城镇空间扩张分异影响的解释力q值变化范围在0.08~0.70之间,各因子对SEI分异的空间依赖性明显增强。q值由大到小排序为:人均耕地面积、人均消费品零售总额、二产占比、距离中心城市距离、人均GDP、城镇化率、三产占比、交通网密度。人均耕地面积对SEI分异的解释力最强,超过70%,上升为主要驱动因子;其次是人均消费品零售总额,其解释力也超过50%,市场发育水平和活跃程度成为重要的驱动因子;第三位是第二产业占比,其对SEI分异的解释力超过46%,仍然是主要驱动力,其余因子解释力相对较弱。

总体上,近20年各因子对桂林市城镇化SEI影响的空间依赖性弱于异质性,但依赖性渐趋增强。各因子对SEI空间分异的解释力变化具有缓慢的集聚、收敛空间转移特征:近20年,人均耕地面积、人均消费品零售总额、第二产业占比等三个因素,始终是桂林市SEI空间分异的核心驱动力,其解释力占总解释力的比例由2000—2010年的44.76%,上升到2010—2020年的65.23%,驱动作用向这三个因子收敛的趋势显著;各驱动因子对空间分异的解释力趋于增强,其中,增强最显著的是人均消费品零售总额、人均耕地面积、人均GDP、第二产业占比4个因子,近10年较前10年解释力分别增强了8.5、3.5、3.3、2.2倍,距中心城市距离、三产占比、城镇化率等三个因子也分别增强了1.8、1.3、1.2倍,表明各驱动因子对空间分异的影响不断增强。

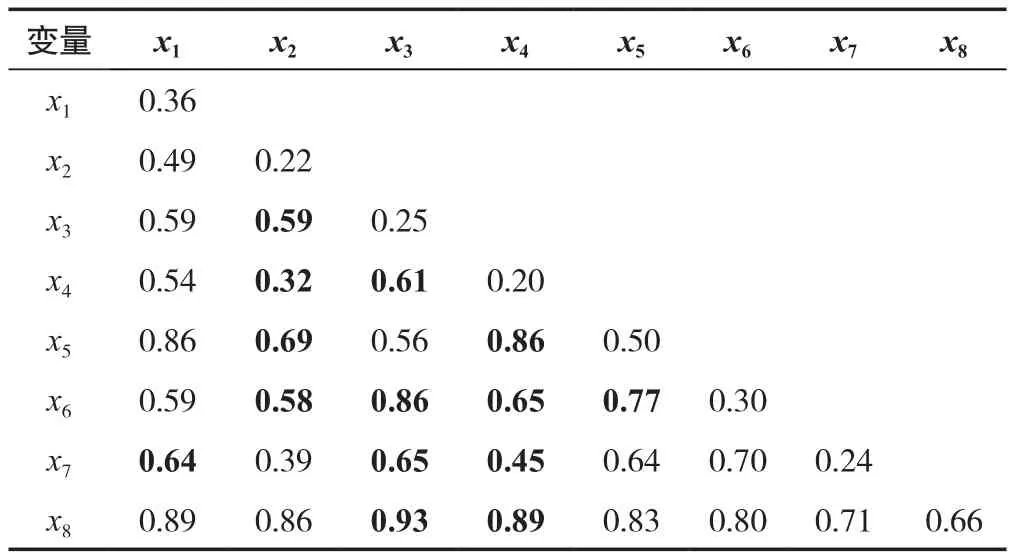

(2)交互作用探测。探测2000—2020年各因子交互作用对城镇空间扩张解释力的影响发现(表4),各因子交互作用后的q值最大值为0.93,最小值为0.32,均值为0.68,方差为0.025,均大于交互作用前的q值,其中53%的交互后q值大于交互前q值之和(表中黑体数字),因子交互作用为非线性增强关系,47%的交互作用为线性增强关系。表明任何两个变量的交互作用都使q值明显大于单因子独立作用,城镇空间扩张处于多要素交互增强驱动阶段。

表4 2000—2020年各因子交互作用探测Tab.4 Interaction detection by factors in 2000-2020

其中,交互增强作用最显著的是第三产业占比与其他因子的交互关系,其交互后的q值变化在0.32~0.89之间,其中87%的交互关系是非线性增强;其次是第二产业占比与其他因子的关系,其交互后的q值变化在0.93~0.56之间,其中71%的交互关系是非线性增强;第三位是人均消费品零售总额与其他因子的交互增强,其交互后的q值变化在0.86~0.58之间,其中71%的交互关系为非线性增强。表明各因子交互作用对桂林市SEI空间分异的影响显著,其增强作用的空间依赖性大于空间异质性。交互增强作用最显著的是第三产业占比,第三产业是桂林市各城镇的主导产业,其对其他要素变化的辐射带动作用最明显;其次是第二产业占比,第二产业是桂林市工业化的主导产业,其变化必然增强其他因子对空间扩张的影响强度。城镇消费水平也明显增强了各要素对桂林市空间扩张的作用关系。

4 结论及讨论

4.1 结论

基于城镇体系结构理论和城乡均衡发展理念,从城镇空间及形态扩张、人口、经济、社会、生态与土地扩张协同性角度,用集成空间分析方法研究了桂林市城镇化空间扩张时空分异规律,并尝试探测其主要驱动因子及其相互关系,主要得出以下结论:(1) 近20年全桂林市城镇空间扩张呈稳定增长趋势,中心城市桂林市及其毗邻城镇空间扩张显著,城镇体系空间扩张差异不断扩大,形成以中心城镇为核心、产业发展及城镇建设一体化驱动的点—轴空间聚集模式,城镇体系空间极化作用不断增强。(2) 桂林市城镇体系以飞地和漫延两种扩张形态为主,城镇用地不断漫延扩张,形态扩张缺乏紧凑性。(3) 大部分城镇人口、经济、社会扩张都快于土地扩张,城镇化空间承载力及空间溢出效益不断提高。但这种正向协同性趋向不断减弱,城镇化扩张强度与协同性分布普遍不一致,城镇间协同性的空间差异不断扩大;桂林市人口、经济、社会协同性始终较低,中心城市对协同性的极化增长和辐射带动作用不显著。与此相反,绝大部分城镇生态退化快于土地扩张,城镇体系空间扩张的生态效益不高。(4) 影响桂林市城镇体系空间扩张的主要因子是人均耕地面积、人均消费品零售总额、第二产业占比等三个因素;各因子对空间分异的解释力趋于增强,人均消费品零售总额、人均耕地面积、人均GDP、第二产业占比4个因子增强最显著;第三产业占比、第二产业占比因子对其它因子增强作用的影响最大。城镇体系空间扩张的空间异质性强于依赖性,其变化特征具有空间集聚、收敛特征。

4.2 讨论

以地级市为中心的城镇管理体制是中国城镇网络体系中的基础节点,承担着传递国家级城镇群先进产能、辐射带动乡村振兴的纽带职能,是统筹城镇空间发展、实现城乡共同富裕的重要载体。但现有研究主要集中在国家层面或发达地区城镇群的空间扩张及其分异规律,关注到地级市(域)作为行政职能和政策实施基本单元的社会职能,少有从一体化和协同性角度研究其空间扩张规律及时空分异机理,需要丰富各级各类城镇体系的研究内涵,完善地域特色城镇体系的分工协作,强化面向城乡统筹、乡村振兴、共同富裕的决策支持。

数量众多且地域差异极大的市域城镇体系空间结构及分异格局远较典型城镇群复杂多样,但却是中国新型城镇化和共同富裕普遍面对的现实问题和政策主体,需要空间大数据支持和多学科技术手段共同解决。本文仅初步探讨了岩溶地域城镇体系空间扩张特征,受数据来源及研究方法的限制,在指标选择、模型构建及方法集成上都存在明显的主观性和片面性,未能挖掘并揭示出市域城镇体系空间扩张及协同发展面临的深刻问题及内在矛盾,更没有触及城镇体系功能结构及其优化配置等深层次规律,需要未来开展更深入的研究。