吴承恩和李汝珍笔下“女儿国”的殊途同归

孙惠欣,楚 欣

(大连大学 文学院,辽宁 大连 116622)

在浩如烟海的历史典籍中,浓墨重彩书写“女儿国”传奇故事的并不少见。《山海经》《三国志》《后汉书》《大唐西域记》等典籍中均有记载,而以吴承恩的《西游记》和李汝珍的《镜花缘》最为著名。吴承恩以浪漫奇幻的想象,构建了唐僧师徒历经“女儿国”等九九八十一难西天求取真经的故事主体。李汝珍描写的是唐敖、林之洋以贩货为由饱览“女儿国”等海外名山,领略奇特风土人情的故事。

目前学界关于《西游记》和《镜花缘》两书中的“女儿国”的对比研究多集中在对故事内容、情节、结构及语言描写的差异性上,而对两书“女儿国”的来源及“异”中折射出深层次的“同”揭示的还不够。诚然,两部小说中“女儿国”的描写看似大相径庭,但这种表面上的“个性”却隐含着深层次时代的“共性”。通过对“女儿国”的溯源,可以帮助我们更全面地理解当时男尊女卑的社会现实,更深入地解读两部作品中潜在的女性意识。

一、“女儿国”源头——从《山海经》开始寻出处

“女儿国”最早见于《山海经》,《山海经·中山经》中东十里有一座宜生养女子的“青要山”,山中有一种青色身体,浅红眼睛,深红尾巴的鸟,与野鸭十分相似,食其肉便很容易生孩子。山中还生长着与兰草一般的荀草,服之可助人皮肤白皙。书中记载:“是山也,宜女子……其中有鸟焉……食之宜子。有草焉……服之美人色。”[1](P75)此段虽未明确指明“女儿国”,但从“适合女子居住,吃鴢肉繁衍生子,服荀草养颜”等中却能看出其有“女儿国”之形。《山海经·大荒西经》还有一处与“女儿国”相关,即“有女子之国”一言,后人郭璞对此句作注,言王颀与一老者的对话,老者云:“国人尝乘船捕鱼遭风,风吹数十日,东一国在大海中,纯女无男。”[1](P167)郭璞之意“纯女无男”的“女儿国”便是《山海经·大荒西经》记载的“有女子之国”。此外,《三国志》《后汉书》《梁书》《大唐西域记》《隋书》《旧唐书》《新唐书》中均有关于“女儿国”的记载。为了更加深入理解和把握吴承恩与李汝珍笔下“女儿国”描写之缘由,我们有必要对两部小说出现之前其他典籍中出现的“女儿国”进行梳理,以期从源头上找到两部作品的创作依据。(见表1)

表1 历代典籍中的“女儿国”

以上典籍所记载的“女儿国”,大体可分两类。一类是“纯女无男,繁衍皆靠外物”,如《山海经》《后汉书》《梁书》;另一类是“国中有男有女,但以女为王,重妇人轻丈夫”,如《隋书》。《西游记》属于“纯女无男,繁衍全靠子母河”的“女儿国”,应当是借鉴了《山海经》《后汉书》中“女儿国”的模式。而《镜花缘》中的“女儿国”男女共存,衣裙互换,女贵则男轻,和《隋书》《旧唐书》中“女儿国”的模式颇为相似。

二、“女儿国”之殊途——从情节、女性角色、全书作用看

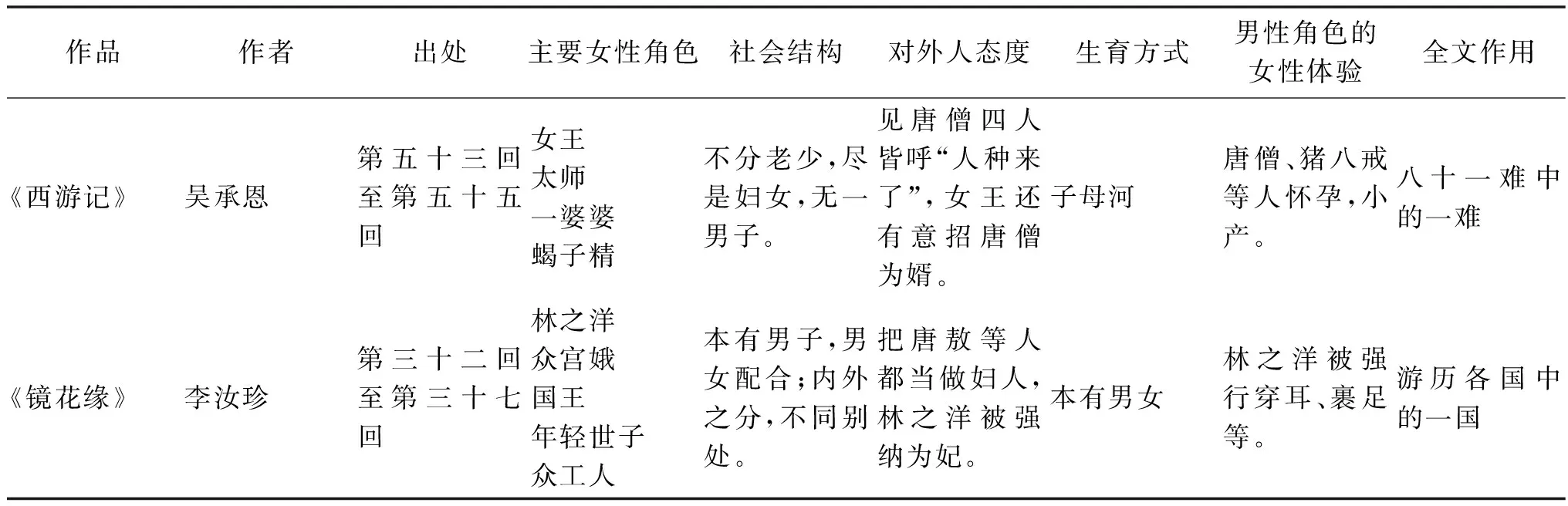

《西游记》与《镜花缘》中关于“女儿国”描述的差异,在表2中可见一二。

表2 《西游记》《镜花缘》中的“女儿国”

从表2中可以看出,吴承恩和李汝珍关于“女儿国”描述存在明显差异,主要体现在情节设置、女性角色刻画和对全文作用三个方面。

情节设置上,吴承恩在第五十三回叙写唐僧师徒误饮子母河之水肚痛四处寻找热汤,却被一婆婆告知此处乃只有女子的西梁女国,国中女儿并未见过男子,故唐僧师徒路经此地,大家都觉得欢喜,并道:“你师吃了子母河水,似此动了胎气,也不日要生孩子”[9](P631)。寥寥数语,便交代出“西梁女国”的女子当政的社会结构和河水怀孕的生育方式。“女儿国”中纯女无男,唐僧师徒路经此地,被惊呼“人种来了”,免不了被包围、被重视的命运,也暗示他们免不了要遭受一番磨难。果然,生育之事消解后,又遇国王招赘一事,“女儿国”国王欲以一国之富招唐僧为夫,并承诺将国家政权让于唐僧,可见其对唐僧的用情至极。当然,欲与唐僧婚配的不只是“女儿国”的国王,还有蝎子精,她设计抓住唐僧企图强行结成连理。从招亲婚配这一情节中可以看出,吴承恩笔下的《西游记》无论是“女儿国”的国王还是蝎子精之类的妖精,均以女子形象出现。

《镜花缘》中,唐敖等人游历到“女儿国”时,十分害怕此“女儿国”与唐三藏所遇“女儿国”相同,此情节的设置可以看出李汝珍是读过《西游记》的,也是其借鉴《西游记》的一个典型例证。但李汝珍笔下的“女儿国”不同于吴承恩笔下的“女儿国”,正如多九公所言此处女儿国自古就有男子,内外之事与生育之事都讲究男女配合,与我们别无二般。所不同的便是:“男子反穿衣裙,作为妇人,以治内事;女子反穿靴帽,作为男人,以治外事。”[10](P243)男女婚配照常,内外之事与其他地方大有不同且女贵男轻。唐敖同多九公登岸进城,眼中看到的尽是形如弱柳扶风,纤纤身材,开口女音的“男子”和满头青丝黑发,耳戴八宝金环,身穿长衫绿裙,露着三寸金莲但却满嘴络腮胡子,做着针线活的“妇人”。男女身份颠倒,女子作为“男人”从政为王,男子作为“妇人”要经受捻针穿耳,白矾洒脚,白绫缠裹等苦难。小说中以大量笔墨描写刻画当时社会这种畸形审美的取向,字里行间无不充满着嘲讽,暗暗抨击在父权社会中为迎合男性审美需要,女性不得不粉黛描眉、擦脂涂粉、穿耳梳鬏、束腰缠足的种种陋习,作为“女性”的林之洋遭遇此等磨难时大胆反抗不免给当时男权社会的“女性”埋下思想解放的种子,凸显了李汝珍进步的女性观。

从对女性角色的刻画而言,吴承恩笔下刻画的女性角色鲜明突出,上至女王,下到老婆婆等普通百姓皆大胆开放,西梁女国中的女性对情爱之事皆直言不讳,毫无羞怯之心,与被宗法制度禁锢、封建伦理束缚的无实质经济地位的明代女性迥然不同。《西游记》第五十四回,女儿国国王企图以一国之富作为聘礼,与唐僧阴阳结合。蝎子精则更直接,强抢唐僧,威逼利诱,软硬兼施,目的只有一个与唐僧成婚。

由于李汝珍构建的是男女皆有的女儿国系统,从女儿国和其他国家两个纬度来看,他笔下刻画的女性形象也有两个纬度,其一是女儿国内被视为女性的林之洋和众宫娥,林之洋受尽折磨,众宫娥同为女性却又不得不为难女性,充当缠足裹足的帮凶。其二是女儿国内被视为男性,在他国则为女性的国王、年轻世子、众工人,其中在女儿国占据统治地位的生得面白唇红,极其美貌的国王真乃将男尊女卑社会中的男性统治者演绎得惟妙惟肖,字里行间皆有李汝珍的讽刺之味。国王强行纳林之洋为妃,并还“以国家之例,从无再醮之妇”[10](P194)这套说辞来拒绝放回王妃,之后妥协也是因治河之事不得已而为之,其中还刻画了他细细赏玩林之洋只剩几根枯骨的瘦小金莲,李汝珍此番描写真是讽刺了当时社会扭曲的审美观;年轻世子在第三十六回请求林之洋搭救自己,从他的哭诉中可知他深陷谋权夺位的纷争中,性命难保,并表示自己情愿更改身份舍弃权力,去往男性为主导的世界;李汝珍笔下的“众女工”比起那些蠢汉来显得心灵性巧,略为指点,全都会意,筑起水坝挑挖深通丝毫不输于男性,李汝珍以诙谐幽默的漫画式写法赞扬了女性的担当智慧。

从对全书作用来看,吴承恩有意使从东土大唐出发的唐僧师徒,途径宝象国、乌鸡国、西梁女国、比丘国、天竺国去往西天取经,“女儿国”只是师徒四人取经路上必经之国,黄风怪阻、琵琶洞受苦、路阻火焰山等九九八十一难中的其中一难,“女儿国”与其他危难环环相扣。此处需突破的乃是最难渡过的“情关”,唐僧面对国王的“色诱”仍不为所动,足可见其立场之坚定,取经之决心。

李汝珍书中的唐敖、林之洋等人游历海外,于各国贩卖商货,所经的“女儿国”只是与君子国、大人国、淑士国等国别无一般的风土人情罢了。但李汝珍却用了六个回目来详细描写,其中又重点写林之洋被强行封妃的场景,通过其所受之罪旨在表明作者对裹足等残害妇女行为的强烈不满。

三、“女儿国”之同归——女性意识、男尊女卑

“文学创作的目的就是为了实现某些在现实生活中不能实现的欲望,文艺的功能就是一种补偿作用,人们从事艺术活动的目的从根本上说是为了缓解得不到满足的欲望。”[11]吴承恩和李汝珍笔下“女儿国”的描写都在一定程度上显示出女性意识的觉醒和男尊女卑社会现实的实质。

吴承恩构建的“女儿国”虽全由女子统治,但唐三藏一出现,女儿国国王便道:“寡人以一国之富,愿招御弟为王,我愿为后,与他阴阳配合,生子生孙,永传帝业。”[9](P643)此中的女王大胆示爱,主动求亲,为得到唐三藏甚至不惜让出王位,而其周围的女官皆表赞同,喜悦非常。再如第五十三回婆婆直言风月之事,第五十四回老少妇女皆来观望,传唱诗词,从中可看出女儿国风气较为自由。这与男尊女卑,非媒妁之言不能嫁的明代社会现实形成强烈的反差,在一定程度上显示出女性对自由、自主恋爱的大胆追求。此外,吴承恩也给予了唐僧、猪八戒小产的痛苦体验,小产尚且如此,更况乎女子的大产呢?从侧面烘托女性生育的艰难。《西游记》中还有一个细节值得推敲,第五十三回唐僧饮用完打胎水后,老婆婆赶紧请求唐僧将水赐予她,而后婆婆将剩余之水装于瓦罐并埋在后边地下,还称此水是其棺材本。老婆婆为何要埋那水呢?显然是有作用的,如此可推测吴承恩笔下女儿国的某些女性存在自主打胎的权力,即拥有一定程度上的生育自主权。

《镜花缘》开头写百花百草等和女性有联系的事物,而后又用大量笔墨叙写了廉锦枫、骆红蕖等众多女儿读书求学的故事,字里行间透露着对众多女儿品性的赞扬,为此,李汝珍富有创造性地构建了一个男女颠倒的“女儿国”,“由于男性和女性性别意识不分,所以他们都去做相同的工作,承担相同的责任。”[12](P535)在男女颠倒的“女儿国”中,作为女性的众工人疏通河道丝毫不逊色于男子这一事实证明女性有能力胜任社会划分给男性的事,而不仅仅局限于在家相夫教子。之后,李汝珍还以漫画手笔让天朝而来的生理和心理均为男性的林之洋备受折磨,将现实环境中女性所受之痛加于男性身上,从中可以看出作者渴求为女性谋平等的进步意识。正如有学者评价的那样,在王阳明“心学”的推动下,明代社会打破了宋代正统思想“存天理,灭人欲”的藩篱,转而肯定人欲的合理性,在这样的时代背景下,吴承恩创作《西游记》追求个性自由解放,谋求自主追寻幸福。及至清代,“顾炎武经世致用之实学、戴震的义理之学以及袁枚的两性平等、恋爱自由观念深深影响了李汝珍”[13],故李汝珍借《镜花缘》大胆将女子之痛施加于男性身体,揭露批判社会更为辛辣大胆,更能给人振聋发聩之感。

在封建社会,女子大都依附男子而活,深受纲常伦理等影响,很难跳脱封建社会的藩篱,因此,吴承恩笔下全由女子统治的“女儿国”,一旦有心仪的男子出现,这所谓的统治便不攻自破,女王心甘情愿地把一国之富让于男子,甘居幕后。再如《西游记》第五十四回,唐僧一行人踏入东关厢街口时,着长裙短袄的妇女都鼓掌欢迎,高呼“人种来了”!若是因从未见过男子,只觉稀奇,欢呼雀跃一下也便罢了,为何偏要高呼“人种来了”!“人种”一词很有意味,国中既有子母河繁衍子嗣,何须男子呢?结合后文女王、蝎子精欲与唐僧婚配来看,吴承恩笔下“女儿国”中的女人们,看似高高在上,但实质上仍把自己的幸福寄托在男人身上,其内核仍是男尊女卑。再如第五十四回,女王大胆向唐僧示爱,唐僧不从却又无妥善之法,此时悟空建议假装答应先换取通关文牒再另做打算。女王真情,全然不知圣僧假意,及至西关之处,被八戒等人撒泼弄丑吓唬一通,女王才如梦方醒。作者如此描写,既显示女子沉迷于爱情时的不辨真假,又突出即使是女王也架不住猪八戒这类男子的撒泼吓唬,女性在两性关系中的弱势地位昭然若揭。

而李汝珍的“女儿国”里被称作“男子”的妇人穿耳裹足,受尽屈辱,细细品来,除了男人与女人的地位身份被颠倒外,其他并无变化。且林之洋等人到“女儿国”卖货开的尽是“脂粉等妇女所用之物”,此国“男性”无论家中贫富与否,也不管“女性”是否愿意,最喜打扮妇人,林之洋强行穿耳、裹脚便是很好的例证。由此可见,虽内外之事、称呼互换,可“女性”仍需着脂粉、穿衣裙、不能言自我及政治之事,与男权社会中的妇女一般,即呼作“女性”的人依然是地位低下者。再者,男权社会中女性所受的裹脚穿耳之磨难全然照搬进李汝珍的《镜花缘》女儿国中。所谓的《镜花缘》“女儿国”男女分工互换皆各司其职,女主外,男主内,看似颠倒了现实社会中的两性角色,给予女性如同现实中男性一般的权利,映照着世人所处的现实世界。与现实男权世界比照后不难发现李汝珍所构建的“女儿国”即是完全接受男权社会的整个意识形态和文化体系,并未建立以女性为中心或者男女平等的国家社会结构。在“女儿国”中,封建礼教的那一套仍被传承固化下来,为统治阶级所喜爱,他们最喜缠足,遑论阶级高低,大家小户,都以小脚为贵;若讲脂粉,更是如此。所不同的只是将女子在封建时代所遭受的一切加之于“男性”之身而已,并未有根本性的改变。如李汝珍在书中第三十七回安排“女儿国”中位高权重的太子拜林之洋为父,宁愿放弃其尊贵的身份,也要去真正男尊女卑的天朝生活就是一个很好的例证。

四、李汝珍的“女儿国”对吴承恩的“女儿国”的继承性

成书于清代的《镜花缘》或多或少借鉴了明代的《西游记》,读者可从《镜花缘》中三次追寻到《西游记》的影子。以“女儿国”为例,在第三十二回中,唐敖、林之洋等人途径此地,曾闻唐僧西天取经之路差点被女儿国国王留下招为夫婿,因而害怕不敢登岸。多九公知晓国中境遇,笑道此女儿国非那女儿国可比,国中男女皆有,不同的便是那身份地位。此处,李汝珍提到《西游记》中的情节,由此可以判定作者比较熟悉《西游记》,并在创作中加以参考借鉴。

其次,在“女儿国”立意承接方面,李汝珍也有意参考吴承恩的《西游记》,与其一脉相承。读及《镜花缘》,除了林之洋等人到访的“女儿国”,其开端也存在着以百花仙子或者武则天等女子为主的相对更大的“女儿国”,这与《西游记》中只有女子,且女子当政的“女儿国”不谋而合。

此外,李汝珍创作《镜花缘》时还巧妙延续了《西游记》诙谐荒诞的写作风格,在大人国,无肠国,玄股国等描写中可见一斑。在对“女儿国”的描述中,吴承恩的笔墨侧重子母河,蝎子精,而李汝珍则大肆描写穿耳裹足等奇事,细看其中,大有借荒诞诙谐之风讽社会现实之意。

五、结语

通过对吴承恩和李汝珍笔下“女儿国”的比较分析可以看出,不管是吴承恩构建的纯女无男,依靠子母河繁衍子息的“女儿国”,还是李汝珍创设的男女交换,“女性”当政统治“男性”的“女儿国”,二者情节设置和所发挥的作用各不相同,但吴承恩大胆想象女子当政,自由追求爱情;李汝珍以现实男权社会为原型,于书中构建出女权社会,将封建时代下女性遭受的痛苦加之于男性身上,均从不同程度体现了女性意识的觉醒,有一定的进步意义。但吴承恩转笔叙写“女儿国”国王愿把一国之富,一国之权让于男子,甘居幕后,为男性所统治;李汝珍刻画身为“男儿身”的林之洋穿耳裹脚时,给予他的身份确是“妇人”,即依然是打着“女性”的旗号受苦受难,由此可见,男尊女卑的男权社会本质并未改变。且吴承恩与李汝珍终究是男子,“但凡男人写女人的东西都是值得怀疑的,因为男人既是法官又是当事人”[14](P17),即使站在女性角度以文笔猛烈抨击封建社会的男尊女卑,但始终未能摆脱时代的局限。从这些意义来讲,吴承恩和李汝珍笔下的“女儿国”真可谓殊途同归。