闽南农村亲属称谓的变异与变化

提 要 对闽南农村父母、祖父母、外祖父母亲属称谓的调查发现,自20世纪50年代以来,闽南农村亲属称谓的变化主要集中于父母称谓,且与使用者年龄之间的相关性明显高于其他亲属称谓,越是年轻人就越有可能使用“爸”或“妈”。闽南农村亲属称谓正呈现“爸妈化”和“简单化”的特点,即“爸”“妈”越来越扩散,其他父母称谓越来越萎缩。祖父母、外祖父母称谓的使用与使用者年龄关系不大,处于相对稳定的状态。闽南农村的亲属称谓依旧非常丰富,但使用极不平衡:有的非常流行;有的只有个别人在用,随时都有消失的可能。结合社会学相关理论以及闽南农村的历史、现实加以分析,父母称谓“爸妈化”和“简单化”的原因包括:社会流动的需要及可能,当地语言迷信文化的消退,以及亲属称谓的专一性。

关键词 闽南农村;亲属称谓;语言变异;语言变化

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2022)04-0066-10

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20220405

Kinship terms and their variation and change have received much attention in previous sociolinguistic studies. At the same time, China’s language situation in rural areas has drawn increasing academic attention with the implementation of rural revitalization. Through investigating the kinship terms for parents, grandparents and grandparents-in-law in Minnan rural areas, we find that the change of kinship terms there mainly occurs in the kinship terms for parents, which shows a higher correlation with speakers’ age than other kinship terms. The younger the speakers are, the more likely they will use (爸) and (媽). The kinship terms in Minnan rural areas are characterized by the tendency to address parents as and and simplification, namely and are spreading but other kinship terms are shrinking. The use of the kinship terms for grandparents and grandparents-in-law has little to do with the age of the speakers and remains in a relatively stable state. Various kinship terms exist in Minnan rural areas, but their use is extremely unbalanced: some are very popular, but others are infrequently used and may disappear at any time. From the sociological perspective as well as the history and reality of Minnan rural areas, the reasons for the change of the kinship terms for parents in Minnan rural areas are the needs and possibilities of social mobility, the fading of the local linguistic culture and the standardization of the kinship terms.

Minnan rural areas; kinship terms; linguistic variation; linguistic change

一、引 言

汉语方言中的亲属称谓普遍存在一种变异现象,即一个亲属往往有多种称谓。近年来诸多研究显示,这一变异现象正在发生变化,而透过共时的变异来探究历时的变化正是社会语言学研究的特质与贡献所在。然而,当前关于亲属称谓的研究仍集中于方言学、历史语言学等领域,虽也有一些社会语言学研究,但涉及的地域范围、人口规模以及亲属称谓的类型都很有限,这在一定程度上阻碍了我们对汉语方言亲属称谓现状及动态的了解。为此,有必要在更大范围内,针对更多的亲属称谓进行深入的社会语言学调查。

基于这样的思路,我们在闽南农村实施了一次调查。闽南,具体包括厦门、漳州与泉州这3个地级市,是闽南方言的核心区。截至2016年末,闽南地区常住人口约有1700万,其中农村人口近570万。本次调查的闽南农村,主要包括厦漳泉地区的乡镇(不包括城关)与村落。之所以突出“农村”,主要是基于这样一个大背景的考虑,即改革开放以来,农村人口比例及社区的急剧递减。据国家统计局公布的数据,1978年,农村人口占了全国总人口的82.08%,但之后不断下降:2011年,中国农村人口第一次少于城镇人口,仅占全国总人口的48.73%;到2020年,这一比例已跌至36.11%。不止如此,有数据显示,1990~2020年间,中国村落由377.3万个锐减到236.3万个,日均减少约125个!农村是汉语方言最主要的使用地,随着农村人口比例及村落的递减,方言的萎缩乃至消亡问题日益凸现,因此农村地区的语言调查与研究亟待加强。

方言中的亲属称谓纷繁复杂,为此我们选择了几乎人人都在或曾使用的几类亲属称谓,主要有父母称谓、祖父母称谓、外祖父母称谓。调查的是面称,采用的是问卷调查。利用2016~2017年的节假日,多个调查组奔赴闽南各个县区的农村,共对1031人进行了有效调查,他们都是当地居民并且会说闽南方言,其中厦门307人、漳州342人、泉州382人,在性别、年龄、职业及文化程度上大体平衡,基本能够反映闽南农村的人口面貌。

二、闽南农村亲属称谓的变异类型

从调查的情况看,在闽南农村,同一种亲属往往有好几个甚至几十个称谓,彼此差异有大有小。为便于统计,我们对此进行了分类与描写:除“名字”“地点+ X”这些没有固定形式的称谓外,其他称谓一般按词根进行归类,同一个词根的归为一类,若一个称谓含有两个不同的词根,则以后一个为准;鉴于厦门话是闽南方言的代表,因此各称谓的注音以厦门音为准,同时为节省篇幅,只对称谓中第一次出现的词或语素进行注音。

(一)父亲称谓

1.爸[pa]:“爸、爸爸、爸仔[a]、阿[a]爸、安[an]爸、老[lau]爸”等;

2.父[be]:“老父、伯[peh]父”等;

3.爹[tia]:“爹、阿爹”等;

4.家[ke]:“家、阿家”等;

5.爷[ia]:“爷仔、老爷”等;

6.伯[pe]:“阿伯”等;

7.叔[siɔk]:“叔、叔叔、叔仔、阿叔、老叔、小[siau]叔”以及“排行+叔”等;

8.哥[ko]:“哥、阿哥”等;

9.名字:若父亲叫“陈松坡”,可以称其为“松坡”或“阿坡”。

(二)母親称谓

1.妈[ma]:“妈、妈仔、妈妈、老妈、阿妈、安妈、影[ŋ]妈”等;

2.母[bu]:“阿母、老母、母仔、安母、阿母仔、安母仔”等;

3.娘[niu]:“阿娘、老娘”等;

4.奶[lin]:“奶、奶仔、娘奶”等;

5.婶[tsim]:“婶、阿婶、奶婶”以及“排行+婶”等;

6.姑[kɔ]:“姑、姑姑”等;

7.姨[i]:“姨、阿姨、姨仔”等;

8.妗[kim]:“母妗”等;

9.嫂[so]:“嫂、阿嫂”等;

10.姐[tsia]:“阿姐、姐仔”等;

11.名字:若母亲叫“林秀香”,可以称其为“阿秀”或“阿香”。

(三)祖父称谓

1.公[kɔŋ]:“公、公仔、阿公、安公、影公”等;

2.爷[ia]:“爷、爷爷、阿爷”等;

3.阿家;

4.大[tua]爸。

(四)祖母称谓

1.妈[ma]:“妈、妈仔、阿妈、安妈、影妈、姆[m]妈”等;

2.母:“母、母仔、阿母、安母、影母”等;

3.奶:“奶、奶奶、阿奶”等;

4.娘:“阿娘、大娘”等。

(五)外祖父称谓

按汉族的亲属制度,外祖父、外祖母属于外亲。为区分内外,许多方言区一般会在称谓形式上有所体现。在曹志耘(2008:44~45)的《汉语方言地图集》中,很多地方就以“外X”“家X”的形式来称呼外祖父母,如“外公、外奶、家爷、家奶”等。鉴于外祖父母称谓所具有的这种特性,我们在分类时将词根前面带有“外”与“地点”的称谓单列出来,同时也将“姥爷”“姥姥”这种普通话称谓单列出来,其他称谓仍按之前的办法归类。具体如下:

1.公:“公、公仔、阿公、安公、影公”等;

2.爷:“爷、爷爷”等;

3.阿家;

4.大;

5.姥[lo]爷;

6.外[ɡua]+ X:“外公、外家公、外爷”等;

7.地点+ X:如“前院公”,其中“前院”就是外祖父所在的村庄。

(六)外祖母称谓

1.妈:“妈、妈仔、阿妈、安妈、影妈、姆妈”等;

2.母:“母、母仔、阿母、安母”等;

3.奶:“奶、奶奶、阿奶”等;

4.娘:“阿娘”等;

5.姥姥;

6.外+ X:“外婆[po]、外妈、外母、外家母、外家妈”等;

7.地点+ X:“前院婆”等。

三、闽南农村亲属称谓的变化状况

从变异的情况看,父母称谓显然更为复杂,因此除了对这两类称谓分别进行阐述外,其他称谓按祖父母、外祖父母进行合并分析。需要说明的是,这次虽然调查了1031人,但落实到每类亲属稱谓,人数却各有差异。以父亲称谓为例,有的人因父亲早亡等原因,未能提供父亲称谓的信息,但他对其他亲属称谓的使用进行了有效回答,那么他的问卷虽然对于父亲称谓而言无效,但对其他亲属称谓则是有效的;还有的人兼用了两种父亲称谓,那么他就被统计了两次。由于存在这些情况,此次调查的总人数与各称谓的调查总人数、使用总人数并不一致。仍以父亲称谓为例,1031人中有63人没有对父亲称谓进行有效回答,所以实际调查人数为968,这其中又有36人每人提供了两种不同的父亲称谓,这就导致父亲称谓的调查总数虽为968,但使用各类父亲称谓的总数却是1004。父亲称谓如此,其他称谓也不同程度地存在类似情况,在此一并说明,下文不再赘述。

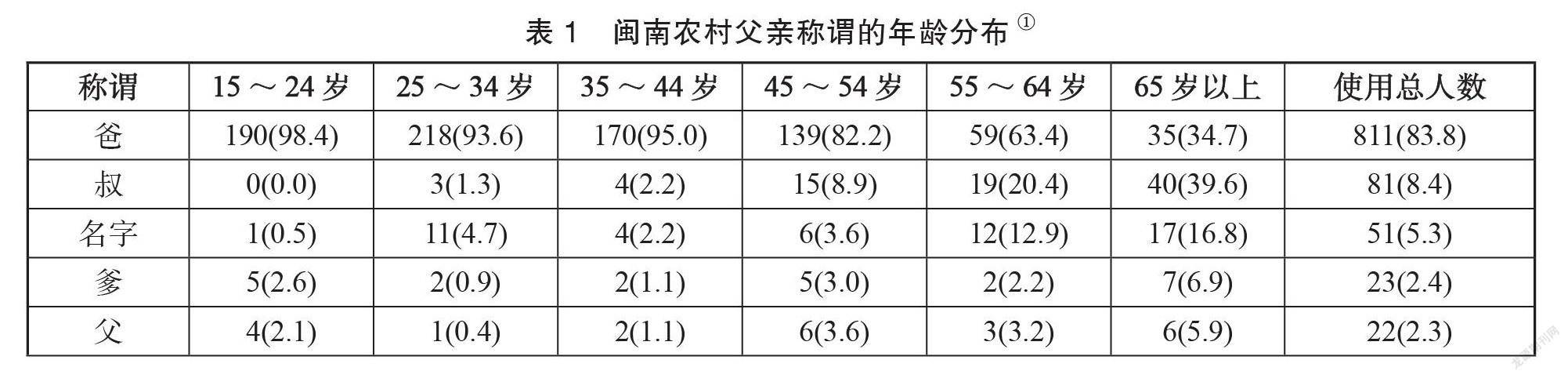

(一)父亲称谓

从表1来看,“爸”的使用率最高,接近84%,而其他父亲称谓的使用率都没有达到9%,“家”“伯”“哥”“爷”甚至还不到1%。然而,“爸”的使用率一开始并不高,在65岁以上年龄组,甚至还没有“叔”普遍。但随着使用者的年轻化,其使用率在不断攀升,到了最年轻的15~24岁组,竟然高达98.4%。通过EXCEL软件分析,说话人年龄与父亲称谓之间的相关系数为0.32。这些数据说明,在闽南农村,使用什么样的父亲称谓与说话人的年龄存在相关性,而且越是年轻人越有可能选择“爸”来称呼父亲。

(二)母亲称谓

表2显示,“妈”的使用率最高,达到64.3%,总体上也是随着使用者的年轻化而不断上升,只是在最年轻的两个组中,25~34岁组对“妈”的使用率要比15~24岁组高。其原因或许是在“妈”保持扩散的大形势下,25~34岁组更多地是在母亲的陪伴下长大的,而15~24岁组则更多地由爷爷奶奶带大的,后者比前者更多地受到老人的影响。而“姨”“母”“名字”等,一开始都具有相当高的使用率,在65岁以上年龄组中甚至要高于“妈”,但之后却不断下跌,尤其是其中的“姨”“名字”,到了15~24岁组,已经和“娘”“婶”“奶”“姐”“姑”“嫂”“妗”差不多,使用者寥寥无几以至于无。EXCEL分析显示,说话人年龄与母亲称谓之间的相关系数为0.37。这些数据说明,闽南农村居民使用什么样的母亲称谓与其年龄存在相关性,年轻人更多地选择“妈”来称呼母亲。

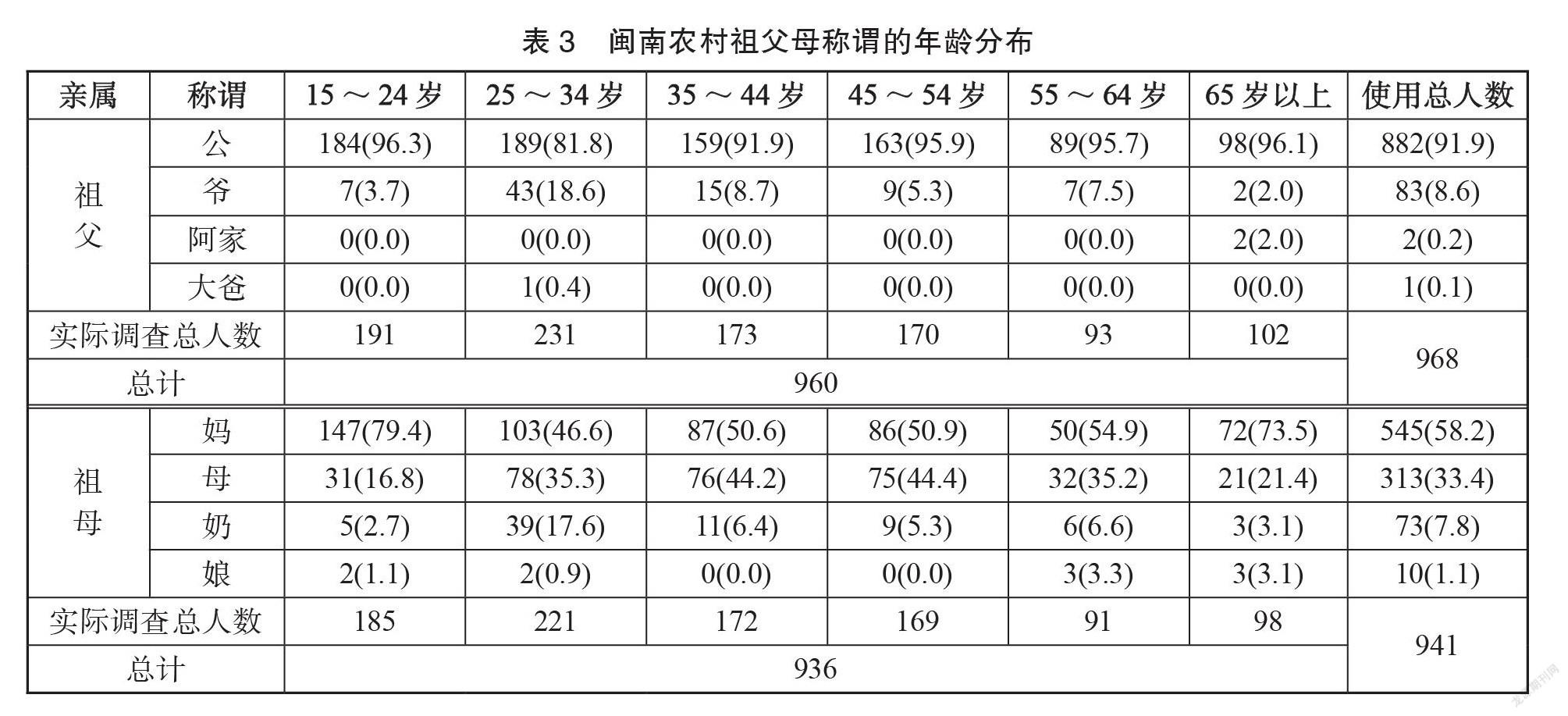

(三)祖父母称谓

表3显示:

(1)闽南农村居民一般都以“公”来称呼祖父,其使用率达到91.9%,远高于其他祖父称谓;其他称谓中,“爷”稍高一些,但也只有8.6%;“阿家”与“大爸”仅有个别人还在用。总体如此,各个年龄层也基本如此。EXCEL分析显示,说话人年龄与祖父称谓之间的相关系数为- 0.06。这说明,闽南农村居民无论哪个年龄层一般都以“公”来称呼祖父,祖父称谓的使用与说话人的年龄并无多大关系。

(2)闽南农村居民多以“妈”或“母”来称呼祖母。与祖父称谓高度集中于“公”不一样,闽南农村的祖母称谓除了使用率最高的“妈”之外,“母”的使用率也比较高,达到33.4%;其他两个称谓使用率则比较低,尤其是“娘”,只有1.1%。总体情况如此,不同年龄层也大体如此。EXCEL分析显示,说话人年龄与祖母称谓之间的相关系数为0.01。显然,闽南农村居民一般以“妈”或“母”来称呼祖母,且这种使用与说话人年龄关系不大。

(四)外祖父母称谓

表4显示:

(1)闽南农村居民一般以“公”或“外+ X”来称呼外祖父。“公”与“外+ X”的使用率合计达到95.9%,总体如此,各年龄层也基本如此。其中15~24岁组有些特别:“公”的使用率约为35%,比“外+ X”差不多低了27个百分点;但在其他5组,“公”的使用率都明显比“外+ X”高,其中相差最小的45~54岁组,“公”也比“外+ X”高出8.3个百分点。不过,我们还不能仅凭15~24岁这一组,就认为闽南农村的外祖父称谓在朝着“外+ X”的方向发展。EXCEL的分析显示,外祖父称谓使用者年龄与所用称谓之间的相关系数为- 0.12。所以,我们只能认为闽南农村居民一般以“公”与“外+ X”来称呼,且这种使用与使用者年龄关系不大。

(2)闽南农村居民多以“外+ X”“妈”“母”来称呼外祖母。这3种外祖母称谓的使用率合计约占96%,总体如此,各年龄层也大体如此。与外祖父称谓相同的是,外祖母称谓“外+ X”的使用率也是在15~24岁组得到了极大的提升,比“妈”“母”分别高出38.3和52.5个百分点。不过,在25岁以上各组,这3种称谓的使用率彼此相差还不这么大,而且互有高低。当然,我们依旧不能单凭15~24岁这一个组就来判断闽南农村外祖母称谓的变化趋势。EXCEL分析显示,外祖母称谓使用者的年龄与所用称谓之间的相关系数为0.10。通过这些数据,我们只能认为闽南农村居民多以“外+ X”“妈”“母”来称呼外祖母。

综上所述,在当前的闽南农村,父母称谓与其使用者年龄之间的相关性明显高于其他亲属称谓,而且越是年轻人就越有可能使用“爸”或“妈”,也就是说,闽南农村的父母称谓正呈现“爸妈化”的发展趋势;祖父母称谓、外祖父母称谓的使用与使用者年龄关系不大,还处于相对稳定的状态。此外,闽南农村的亲属称谓依旧非常丰富,但使用极不平衡:有的非常流行;有的只有个别人在用,随时都有消失的可能。

四、闽南农村亲属称谓的变化原因

前文已悉,闽南农村亲属称谓的变化主要集中于父母称谓,且表现为“两化”,即“爸妈化”和“简单化”。前者指“爸”“妈”在闽南农村的扩散,后者指其他父母称谓在闽南农村的萎缩。结合相关理论以及闽南农村的历史、现实,我们拟从以下两个方面对此进行解读。

(一)社会流动的需要及可能

实际上,父母称谓的“爸妈化”在我国当前已是一种很普遍的现象。按照拉波夫(Labov 2001:51~71)的语言变化机制理论,此类变化大体属于“自上的变化”,因为它们都有一个共同的特征,即变化的方向都朝着有声望的规范发展。这种变化所体现的实际上又是人们向上社会流动的愿望与需求,正如简·爱切生(1997:94)所说的,“语言变化的扩散,从本质上说,是一种社会现象,它反映了正在变化的情况。除非产生了一些有威望的模式,否则变化就不会产生。这些模式正是一个集团的标志,而在集团外的人们会有意识地,或者下意识地想从属于这个集团”。作为国家通用语言,普通话所代表的不是一个地区,而是整个国家,它比汉语方言自然有着更高的威望。虽然“爸”“妈”并非普通话所特有,如《集韵·祃韵》中就有“吴人呼父曰爸”的记载,但在闽南方言中,“爸”“妈”无疑是与普通话最为接近的父母称谓,并因此在竞争中占据优势。

表1、表2显示,在65岁以上人群中,“爸”的使用率还不如“叔”,而“妈”的使用率也不如“母”“姨”“名字”,但仅仅到了55~64岁组,“爸”“妈”就已成为当地最流行的父母称谓了。55~64岁组出生于1953~1962年,可见闽南农村父母称谓的“爸妈化”大约就是从20世纪50年代开始的。拉波夫(Labov 2001:51~71)认为,人们对高声望语言规范的采用是与跟这种规范的接触成正比的。因此,在20世纪50年代,闽南农村居民也必然与普通话有过广泛而亲密的接触,否则就难以解释为何偏偏在这一时期,其父母称谓会呈现如此明显的变化。通过查找相关资料,我们也证实了这一点。

资料显示,普通话作为共同语,其实质性推广无论是在全国,还是在福建省,正是从20世纪50年代开始的。1956年,国务院发布《关于推广普通话的指示》,成立中央推广普通话工作委员会,将推普作为一项重要任务,进而在全国掀起了一场学习普通话的热潮。当时的福建也是如此,仅1958年,就有15个县市以及多个乡社成立了推普工作委员会(或指挥部),并且广泛宣传、发动群众,如当时的泉州市南安县就将9月份立为推普运动月,该县英都乡在1958年9月14日还举行了3万人的誓师大会;此外,在全省举办训练班,培养推普骨干,仅1958年全省参加语言培训班的教师就有16 000余人(福建省教育厅1959);1958年,福建省大田县吴山乡成为全国推普红旗,而大田县也成为我国方言区第一个普及普通话的县市(殷晓云2017)。这场轰轰烈烈的推普运动客观上促进了闽南方言与普通话之间的接触,也必然会使更多的人意识到,闽南方言中的“爸”“妈”是与普通话相近的称谓,甚至就是普通话称谓,这无形中提升了“爸”“妈”的声望,从而促进越来越多的人使用。

如此解释会引发另一个问题,那就是闽南农村的祖父母、外祖父母的称谓为什么不朝着普通话的方向发展呢?这里就牵涉到社会流动的可能性问题。社会语言学的诸多研究显示,当现实中没有多少向上流动的可能时,即便有高声望的语言形式,变化也不会产生。例如在实施种姓制度的印度,即便不同种姓之间有着密切的交流,但低种姓却很少采用高种姓的言语模式,之所以如此,就在于种姓是先天决定的,而非后天努力所能改变。甘柏兹(Gumperz 1967:228)对此认为,“只有兼具社会同化的可能和愿望时,交流才会导致同一性”。言下之意,說话人用不用另一个更高声望群体的语言,往往决定于他本人有没有跻身这个群体的可能。

对说话人而言,亲属称谓的使用者固然是自己,但其指向却是自己的亲属,所以用哪种称谓往往不是由说话人自己决定的。付义荣(2011:105~106)在安徽傅村的调查发现,那儿的父亲称谓具有“亲子传承”与“使用一贯”的特点,即一个人使用什么样的父亲称谓,往往是其家庭或父母教育的,而且一旦学会,就极少改口;即便想改,也极有可能招致父亲的训斥。此次闽南农村的调查数据显示,每一种称谓的实际调查总人数与使用人数相差都不大,即便是相关性最高的母亲称谓,也只是相差了69人,仅占调查总人数的7%左右,这说明绝大多数人都是用一种称谓来称呼自己的母亲,改口的情况非常少见。因此,使用什么样的称谓不仅体现着说话人的意志,更是体现着被称谓者的意志。

然而,作为家庭的基础与核心,父母显然有更加强烈的流动愿望,同时也因为更年轻而更有可能实现向上流动的愿望,因而也更有动力让其子女采用高声望的称谓来称呼自己。相比之下,祖父母、外祖父母多已人至暮年,不再是家庭的顶梁柱,流动愿望与能力明显不足,因此也没有多少动力要求孙辈们用高声望的称谓来称呼自己。亲属称谓的这种变与不变,不仅在闽南农村,在山东(刘若轩2012)、成都(何传勇2018)也都存在,其原因或许就在于父母跟(外)祖父母在社会流动上呈现的这种差异。当然,祖父母及外祖父母称谓的相对稳定,或许还有其他原因,如祖辈们比其子孙更为保守,更能坚守传统,但目前还缺乏相应的数据支撑,尚待后续调查。

(二)当地语言迷信文化的消退

与“爸”“妈”的普及正好相反的是,有些父母称谓正在萎缩,如父亲称谓中的“叔”“名字”(见表1),母亲称谓中的“母”“姨”“名字”等(见表2)。这种变化一方面是“爸妈化”的结果,另一方面也与闽南农村语言迷信文化的消退有关。

在诸多父母称谓中,有很多都属于偏称。所谓“偏称”,即用本来称呼A亲属或其他人的称谓来称呼B亲属。这是汉语亲属称谓中较为特殊的现象,一般发生在对父母的称呼上,主要表现为3种方式。

其一,以与父母同辈的其他亲属称谓来称呼父母。例如,闽南农村居民有人以“叔”“伯”来称呼自己的父亲,或以“姨”“婶”“姑”“妗”“奶”来称呼母亲。不止闽南,川渝一带的农村,也有人以“叔叔”“伯伯”“男保(干爹)”称呼父亲,以“婶婶”“女保(干妈)”称呼母亲(杨梅2001);还有广东潮州地区以“阿叔”“阿伯”“阿丈(姑夫)”称呼父亲,以“阿姨”“阿婶”“阿姆(伯母)”称呼母亲(吴洁2007)。

其二,以比父母晚一辈的亲属称谓来称呼父母。例如,闽南农村居民有人以“哥”来称呼父亲,以“姐”“嫂”来称呼母亲。安徽庐江、霍山、巢湖等地,有人就以“姊姊”称呼母亲;广东潮州地区有人以“阿哥”“阿兄”称呼父亲(吴洁2007),以“阿姐”“阿嫂”称呼母亲(吴洁2007;陈友义2011)。

其三,对父母直呼其名。除本次调查外,朱媞媞(2005)在泉州蟳埔村也曾发现类似的情况。此外,邻近闽南的莆田地区也有以名来称呼父母(主要是母亲)的情况。

这3种偏称现象在闽南农村都有。偏称之所以存在,往往是因为其独特的文化内涵。据素虹(1991)、李如龙(1997:208)等人的研究,偏称说到底属于一种语言迷信,缘于做父母的觉得自己的命不好,会将晦气传给子女,或认为自己与子女八字不合,有可能克死子女,为了避凶趋吉,就让子女用别的称谓来替代专有的父母称谓,好糊弄小鬼不要找孩子的麻烦。然而,随着医疗条件的改善、生活水平的提高,如今的儿童夭折率已大大降低,尤其是随着教育的普及,人们的科学素养也得到极大的提升,这一切都使得越来越多的人不再迷信偏称。而当人们越来越趋于理性与科学,偏称的消退也就成了必然。调查发现,在闽南农村,不仅初为父母的人越来越少地让子女以偏称来称呼自己,甚至还有人本来是用偏称的,后来又改口称“爸”“妈”了。有一位被试(女,1989年生,厦门翔安人)就曾说到自己对偏称的改口:“上高中时,我开始觉得用‘名字’来称呼妈妈不太好,尤其当着外人的面,更是说不出口,而且我本人也不大相信什么命运相克的事情。所以有一天就改口了,我妈妈也没反对。这就改过来了,现在也就习惯了。”

这一案例很具典型意义,它说明偏称的放弃不仅有母女相互协调的因素,也有语言迷信消退的因素,缺乏其中任何一个,都有可能导致此次改口的失败。

至此我们从社会视角对闽南农村亲属称谓的变化进行了解释,但亲属称谓自身的一个因素却不能不提,那就是亲属称谓的专一性,即人们一般以某一种称谓来称呼某一个亲属,这从各称谓“实际调查总人数”与“使用总人数”之间的数据对比便可看出(见表1~表4)。这种专一性意味着,同一个亲属的不同称谓之间是此消彼长的对立关系。例如,父亲称谓“爸”的使用率高达83.8%,而其他称谓都很低,最高的如“叔”也只有8.4%;并且在任何年龄段,“爸”一旦出现使用率的增长,其他称谓,尤其是几个主要的称谓,如“叔”“名字”等就会下降(见表1)。这种由专一性导致的竞争,意味着一种称谓形式的扩散就是其他称谓形式的萎缩。试想一下,如果亲属称谓不存在这种专一性,那么在“爸”“妈”扩散的同时,其他父母称谓也有可能在扩散,那“爸妈化”也就无从谈起了。

五、结 语

美国文化人类学家默多克(G. P. Murdock)认为,亲属称谓的决定因素是多元的,而且与社会行为的模式有着密切的关系;当社会的文化状况改变时,亲属称谓也随之改变,这种改变同样是受内在外在因素交互作用的结果(林耀华1997:361)。我们的研究也进一步印证了这一点,闽南农村亲属称谓的变与不变,不仅与这个地区社会行为模式的变化相适应,同时也与亲属称谓本身的某些属性密切相关,多种因素形成的合力才造就了闽南农村亲属称谓今天的局面。不过,这一局面还不是最终的结果,它只是整个发展过程中的一个阶段。从这一阶段的变化机制看,闽南农村的父母称谓变化明显,正呈现“爸妈化”的发展趋势,而(外)祖父母称谓则相对稳定,但所有亲属称谓的使用都有不平衡的一面,那些与普通话差别明显且极少有人使用的称谓很有可能会淡出语言生活。总体而言,不久的将来,闽南农村的亲属称谓一定不会像今天如此纷繁多样。

参考文献

曹志耘 2008 《漢语方言地图集·词汇卷》,北京:商务印书馆。

陈琦敏 2009 《莆田方言母亲称谓的调查分析》,《莆田学院学报》第6期。

陈友义 2011 《潮汕民间亲属称谓》,《寻根》第6期。

福建省教育厅 1959 《福建省1958年推广普通话工作总结及1959年计划》,《文字改革》第4期。

付义荣 2011 《言语社区和语言变化研究——基于安徽傅村的社会语言学调查》,北京:北京大学出版社。

何传勇 2018 《新型城镇化进程中成都客家话亲属称谓研究》,暨南大学硕士学位论文。

简·爱切生 1997 《语言的变化:进步还是退步?》,徐家祯译,北京:语文出版社。

李如龙 1997 《论福建方言》,福州:福建人民出版社。

林耀华 1997 《民族学通论》,北京:中央民族大学出版社。

刘若轩 2012 《亲属称谓:传统与变革》,山东大学硕士学位论文。

素 虹 1991 《亲属称谓的特殊现象》,《汉语学习》第6期。

吴 洁 2007 《潮州方言亲属称谓研究》,暨南大学硕士学位论文。

杨 梅 2001 《川渝亲属称谓漫谈》,《文史杂志》第2期。

殷晓云 2017 《福建推广普通话工作60年回顾与展望》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

朱媞媞 2005 《蟳埔村亲属称谓反映的闽南渔村民俗》,载福建省炎黄文化研究会、漳州市政协《论闽南文化:第三届闽南文化学术研讨会论文集(下)》,厦门:鹭江出版社。

Gumperz, J. J. 1967. Language and communication. The Annuals of the American Academy of Political and Social Sciences (373), 219–231.

Labov, W. 2001. On the mechanism of linguistic change. In .Beijing: Peking Language and Culture University Press.

責任编辑:魏晓明

参见:www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm。

参见《2020年城乡建设统计年鉴》,www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/index.html。

在闽南方言中,“仔”是一个常用的名词词尾,如“戏仔”(演员)、“孙仔”(孙子)、“锲仔”(镰刀)等。

这里的“排行”指的是父亲在其兄弟姐妹中的排行,若父亲行二,则可称其为“二叔”。

“排行+婶”虽然是用来称呼母亲的,但这里的“排行”一般是指父亲的排行。若父亲行二,则可以称母亲为“二婶”,即便她在娘家排行老大。

在闽南方言中,人们用以称呼母亲与(外)祖母的“妈”会在声调上有所区别。一般情况下,称呼母亲时为阴平调[ma],称呼(外)祖母时为阴上调[ma]。

莆田方言往往以“名+治”的形式来称呼母亲,如“兰治”“凤治”。据《莆田方言资料》记载,“女子之名多系娣,而莆人因娣治同音,多误书作治”(陈琦敏2009)。而据该文作者对其莆田籍同事的调查,莆田人还有以“阿+名”的方式来称呼母亲,若母亲的名字叫“陈香秀”,其子女就有可能称呼其“阿香”或“阿秀”。