全球视野中的海洋生态环境损害赔偿法治建设

梅 宏

内容提要:全球海洋生态环境损害赔偿法治建设,是已有国际实践中国际海洋环境法治与多个国家海洋环境法治双向互动的理论总结,也是国际社会不断应对海洋环境国际保护难新问题的实践探索。国际海洋环境法与国内海洋环境法协同创新的正当性,基于二者目标的一致性。有鉴于此,国际法与国内法协同创新的海洋生态环境损害赔偿法治建设的总体构想呼之欲出。基于整体主义思维的海洋生态环境损害赔偿法治建设,要求国家及时履行其国内法上的职责和国际法上的义务,并以法治方式和法治思维反映国际共识,不仅注重建立、完善公法规制与私法救济协同运作的综合性法律机制,而且基于海洋环境保护的系统性、国际性推动全球海洋生态环境损害赔偿法治建设。

全球海洋是一片联通的巨大水体,其中有限的陆地虽因主权林立的国家以及地区、无主地而分界,但是海洋以其远超陆地面积的“体量”,服务功能强大的生态系统,环境资源禀赋与生产力极高的区域海、海湾、海岸带,吸引着人类近海而居、向海发展、谋海济世。特别是进入近现代以来,航海贸易促进了不同海域的交流,科技为开发利用海洋提供支持,社会生产拉动海洋产业发展的引擎,各国政治、经济、军事乃至战争的视线不断投向海洋,人类的历史因人海关系日益密切而变化。

中国领导人通古察今,提出构建“海洋命运共同体”的理念,为全球化时代国际社会保护海洋、合作建设海洋事业贡献了政治智慧。时逢百年未有之大变局,环境与健康风险影响着整个世界,海洋生态环境损害的法治建设亦需基于海洋环境的整体性,考虑国际海洋环境法治与国内海洋环境法治的沟通与协调,而这正是海洋命运共同体应对当代海洋环境问题时具有的全局性、开创性。

一、国际环境法上有关海洋生态环境损害的法律责任

海洋生态环境损害,是人为原因造成的环境问题,其致害行为不限于破坏海洋生态、海洋水产资源、海洋保护区,还包括严重的污染海洋环境的行为,如船源污染、陆源污染、海洋倾废、海岸和海洋工程造成的海域污染,以及人为的环境风险因飓风、海啸、地震等自然原因造成的环境侵害后果。

海洋生态环境损害具备生态环境损害的一般特征与表现形式,又因海洋环境的特殊性而具有自身特点。主要表现为,海洋生态环境损害的预防和救济有自身的专业技术要求和司法程序规则,其公法规制也有别于陆地生态环境损害。

20世纪中后叶,多起海上重大溢油事故相继发生,海洋生态环境损害震惊全球。遭受重大损失的国家责无旁贷,应当向环境侵害的责任方提出赔偿请求。这是因为,海洋环境利益受损,这种状态直接或间接地影响海洋生态系统中所有人。但是,救济海洋环境利益需要依法进行,不宜将理论上研讨的“海洋环境利益”当成实定法上确认的法益,套用民法中“权利救济”的法理主张海洋环境利益司法救济,要避免普通民事主体群起主张救济海洋环境利益的无序与无效。

国际环境法是在全球化的背景下随着环境法律移植和创新的深入发展而得以产生和演进的。其中,全球环境损害责任制度堪为缩影和写照。(1)参见罗伯特·V.珀西瓦尔:《环境损害责任与全球环境法的兴起》,杨朝霞、黄婧译,《吉首大学学报(社会科学版)》2016年第3期,第3、10页。为应对全球海洋环境风险及其潜在的或已发生的海洋生态环境损害,国际环境法比各国国内海洋环境法更早地面对挑战,其面临的问题比一国海洋环境法的问题更加复杂;仅依据公约议定书上的规定予以敦促,约束性不强,法理斗争难以取得实质效果。凡此种种,需要在国际环境法的理论交锋与实践推动下渐进式发展。

当代国际法中的国家责任,包括国际不法行为责任与跨界损害责任。国际不法行为责任是传统的国家责任,致力于对违反国际义务的不法行为的预防和制裁;跨界损害责任是对传统国家责任的发展、补充和完善,其以严格责任(2)严格责任,是指只要受害者证明其受到的损害与行为者活动之间存在因果关系,就可以得到赔偿,除非行为者可以证明损害是由不可抗力或者第三者的行为等自己完全无法控制的原因引起的。为法理基础,致力于对侵害者与受害者利益失衡的纠偏。(3)参见朱志权、陈倩:《核事故国际法律责任的类型化研究——以福岛核事故为视境》,《华北电力大学学报(社会科学版)》2019年第1期,第27页。由名称可知,国际不法行为责任与跨界损害责任都是国家责任,即依据国际法要求有关国家承担的责任;是否可归责于国家的判断标准是国际法,而非相关国家的国内法;二者都是针对实际发生的损害要求相关国家承担国际法上的责任。不同在于,国际不法行为责任并非针对跨界环境损害而设立的国家责任,而且强调“不法性”,即某一国家行为客观上违背该国对国际社会的义务,背离国际法规则,构成国际不法行为,故而承担不利的法律后果。跨界环境损害的国家责任(简称“跨界损害责任”)的责任主体是国家,而不是侵害环境的企业或自然人;跨界损害责任以跨界损害的实际发生为要件,不考虑行为的“不法性”,只要国家行为造成了跨界环境损害后果即成立跨界环境损害责任,故亦称“国际法不加禁止行为责任”。

跨界损害责任制度的出现,突破了要求国家承担责任必须满足行为的不法性这一要件,其对国际法不加禁止的行为对邻国及(或)国际公域造成人身、财产、环境损害时未尽到“适当注意”预防义务的国家要求承担赔偿责任。该制度有助于国家在其管辖或控制范围内采取预防措施,对有关风险活动经营进行实际有效监管。国际环境法发展史上首个跨界损害责任案件是特雷尔冶炼厂仲裁案(1939年),佐治亚诉田纳西铜业有限公司案等案件在国际法实践中确立了跨界损害责任。1972年联合国人类环境会议与会代表呼吁建立国际环境损害赔偿责任制度。当年发表的《人类环境宣言》中原则22(4)《人类环境宣言》的原则22:“各国应进行合作,以进一步发展关于对它们管辖或控制内的活动对它们管辖以外的环境造成污染和其他环境损害的受害者承担责任和进行赔偿的国际法。”与1992年联合国环境与发展大会发布的《里约环境与发展宣言》原则13(5)《里约环境与发展宣言》原则13声明:“各国应当制定关于对遭受污染和其他环境损害的受害者负责和赔偿的国家法。各国还应迅速且更为果断地进行合作,以进一步制定有关对在其管辖或控制范围之内的活动给其管辖范围之外的地区造成的环境损害所带来的不利影响负责和赔偿的国际法。”声明,环境损害赔偿责任制度需要在国际法与国内法上全面建设。而十多个致力于解决全球环境问题的多边条约中规定了跨界损害责任,为该制度建立了国际法渊源。

在国际环境法中,国家的环境权利义务总结为三项:可持续发展、全球环境责任、跨境环境损害与风险预防。(6)参见帕特莎·波尼、埃伦·波义尔:《国际法与环境(第二版)》,那力、王彦志、王小钢译,北京:高等教育出版社,2007年,第76页。其中,第三项义务针对可能导致重大跨界环境损害的风险,国家有防范环境风险与消减跨界环境损害的义务。《国际法不加禁止之行为所产生的损害性后果的国际责任条款草案(预防跨界损害部分)》对“跨界损害”予以定义,并且规定“国家应采取一切适当措施以预防引起重大跨界损害的风险或将其减至最少程度”。(7)《国际法不加禁止之行为所产生的损害性后果的国际责任条款草案(预防跨界损害部分)》对“跨界损害”的定义:不论有关国家是否拥有国界,只要对他国领土内或其管辖或控制下的其他地方造成损害,就构成跨界损害。为此,国家应当履行“适当注意”义务,且适当注意的程度随风险程度提高而相应地提高。国家违反国际法规定未履行适当注意义务,或履行了适当注意义务但仍未避免环境损害结果实际发生,则要承担跨界损害责任。

核技术等现代科技带来的各种威胁不囿于国家界限,成为全球关注的跨界环境风险。《联合国海洋法公约》第194条第2款与第198条着眼于“即将发生的损害或实际损害”,尚未对防范海洋环境风险予以明文规定。

《防止倾倒废物及其他物质污染海洋公约》的缔约国认识到,海洋吸收废物与转化废物为无害物质以及使自然资源再生的能力不是无限的,故要求防止倾倒废物及其他物质污染海洋。值得注意的是,该公约1996年议定书第6条“对废物管理选择方案的考虑”明文规定了“环境风险”(8)原文是:“6. A permit to dump wastes or other matter shall be refused if the permitting authority determines that appropriate opportunities exist to re-use, recycle or treat the waste without undue risks to human health or the environment or disproportionate costs. The practical availability of other means of disposal should be considered in the light of a comparative risk assessment involving both dumping and the alternatives.”,明确指向“对人体健康或环境造成”(9)《生物多样性公约》卡塔赫纳生物安全议定书第2条第2项规定:“各缔约方应确保在从事任何改性活生物体的研制、处理、运输、使用、转移和释放时,防止或减少其对生物多样性构成的风险,同时亦应顾及对人类健康所构成的风险。”比较而言,《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》1996年议定书“对废物管理选择方案的考虑”,所规制的“对人体健康或环境造成”的风险更加宽泛,有利于防止倾倒废物及其他物质污染海洋。且达到“不适当的”程度。海洋环境风险,作为新型环境问题,开始成为国际环境条约规制的对象,这是重大进步。在应对这类风险时,议定书要求作业者提供替代方法,而且评估替代方法对人体健康或环境的风险,并将其与倾倒废物“进行再利用、再循环或处理废物”时的风险予以比较、评定,从而“考虑是否实际具备其他的处置办法”。这种风险评估、规制的方法是科学、合理的。其科学性体现在,“采取以风险评估结果为依据的措施”是《生物多样性公约》及《卡塔赫纳生物安全议定书》等国际环境法律文件进行“风险管理”时的规范做法,是当今世界认识到风险社会无法回避后果不确定的风险,也无法停止一切对环境有影响的行为,故开展风险评估,以专业评估结果为依据来决定如何采取措施。其合理性体现在,议定书“对废物管理选择方案的考虑”不再基于损害后果的考量,而是“根据对倾倒和替代办法所作的比较风险评定”。

这里所体现的思路,与50多年日益成熟的环境影响评价制度中所考虑的“替代方案”“环境影响评价”有内在一致性,且针对性更强。其着眼于防范环境或健康风险,认识前提是倾倒废物或其他物质对人体健康或海洋环境的影响不确定、不可控制、无法逆转,在防止和消除海上倾倒造成的海洋污染方面可能需要在国家或区域水平上采用比国际公约或其他类型的全球协议更为严格的措施,故要求颁发倾倒废物或其他物质的许可证时更加审慎。上述第6条关于环境风险防控责任的规定虽然不尽完备,却因其着眼于“环境或健康风险”而意义重大,值得重视。据此,国际环境法加强对风险活动的环境规制,从源头预防跨界环境损害发生。

回顾生态环境损害责任进入国际海洋环境法的历程,可以看出,已有规定不仅考虑国际不法行为所致损害,还要求跨界环境损害的经营者及其国家承担赔偿责任,并且已开始针对环境风险进行环境规制。

二、海洋环境保护机制下的国家责任及启示

深刻认识海洋命运共同体理念下国家在国际、国内海洋环境保护法治建设中的义务与责任,对于完善海洋生态环境损害赔偿法治建设有重要的启示意义。

国家,是国际法的首要主体,对国际社会承担“对一切的义务”。所谓“对一切的义务”,如王曦教授定义:“各国公认的,为维护人类基本道德价值和国际社会共同利益所必需的,针对整个国际社会和明确事项的,依照国际法基本准则作出一定行为或不作为的绝对的国际法律义务。”(10)王曦:《论现代国际法中的“对一切义务”概念》,载《国际环境法与比较环境法评论》2002年第1卷,北京:法律出版社,2002年,第56页。“海洋命运共同体”理念下国家不仅表达一国的意志,行使一国的权利(权力),还承担国际法上国家的义务。缔结或参加有关海洋环境保护条约的国家更因“条约必守”的国际法原则而履行条约规定的国家义务。

在海洋环境风险及其损害的国际事件中,国家既可能是国际法上的追责主体,也可能是承担责任的主体。一国向其他国家追责,系因本国海洋权益遭受侵犯,而被其他国家及国际社会要求承担海洋环境保护的国际法律责任,存在如下三种情形:

(一)国际环境法上规定的海洋环境风险管控责任

向海洋倾废及其他物质污染海洋,虽然尚未产生实际的海洋环境损害,但因国家未履行其缔结或参加条约所规定的国家义务被国际社会问责。

尽管现有的国际环境法规定在追究海洋环境风险管控责任时尚无强有力的措施,但这种法律责任的性质明确、法律依据明确,为国际社会在政治交涉、外交抗议、舆论谴责之外提供了法理斗争的武器。当前,海洋环境风险防控责任在国际法律文件中的确立可谓良好的开头,围绕日本核污染水排放计划等典型事件的国际法讨论将为这项责任制度的发展、完善提供契机。另一方面,国际环境法上的先发规定对各国环境法治具有启示意义,以往的海洋生态环境损害赔偿制度虽然注重预防理念,但未突破“损害实际发生”这一要件,其以海洋生态修复为中心的制度建设侧重于私法救济的思路,今后还需加强公法规制方面的建设。

(二)国际环境法上规定的跨界损害责任

国际环境法上规定的跨界损害责任,为海洋生态环境损害赔偿法治建设带来重要启示:环境致害行为的“不法性”是否作为海洋生态环境损害赔偿责任的归责要件呢?

我国现行《海洋环境保护法》第89条第2款所作规定中,没有明确规定原因行为“破坏海洋生态、海洋水产资源、海洋保护区,给国家造成重大损失”的违法性,但因为这一条款位于该法“第九章 法律责任”中,故可以推定其指向的是不法行为。现实中,人为原因造成海洋生态环境损害也存在非违法情形。例如,陆海跨界处多个污染源因聚合效应影响了海岸带生态环境,单个致污者都可以为自己找出适法的抗辩理由。此外,还有难以查明污染或破坏原因的海洋生态环境损害等。上述情形如果适用我国现行《海洋环境保护法》第89条第2款,恐难以排除“不法性”因素而考虑海洋生态环境损害赔偿责任的构成与否。然而,一国管辖海域的环境质量或生态系统服务功能下降与海洋环境利用行为存在因果关系时,仅因行为的“不法性”难以证成就无法归责,会导致责任推诿,也将使海洋生态环境损害救济出现“盲区”。有鉴于此,国内海洋生态环境损害赔偿责任制度建设应当借鉴国际环境法上的跨界损害责任,不再以“不法性”作为海洋生态环境损害赔偿责任的归责要件。因此,在海洋生态环境损害法治建设中,对于造成海洋生态环境损害后果的合法行为确定怎样的责任,成为一个重要问题。

众所周知,人们开发利用海洋生态系统的行为包括合法行为和违法行为,合法开发利用海洋生态系统是发展海洋经济必不可少的行为,产生的负外部性是海洋经济和社会发展过程中必然付出的成本,其导致的海洋服务功能减弱、海洋生态环境损害,可以通过建立海洋生态环境损害补偿制度(11)2016年山东省印发的《山东省海洋生态补偿管理办法》中,明确提出了海洋生态损失补偿概念。该办法明确的“海洋生态损失补偿”与文献出现的“海洋生态损害补偿”内涵基本一致。来平衡各方利益。补偿的本质是通过法学的利益衡量理论和方法来实现公平、公正的法律价值,而海洋生态环境损害补偿基于合法的用海活动形成一种预防机制,旨在恢复和保护海洋生态环境,相关责任是一种预防责任,具有前置性,目的是在法律制度的保障下,用经济手段调整海洋生态资源开发和利用过程中各相关方之间的利益关系。

海洋生态环境损害补偿法律制度与海洋生态保护补偿法律制度存在明显的区别,强调的是海洋资源使用者对产生的环境负外部性的“买单”,从这一角度它是一种海洋环境资源使用者的“赔偿”机制。它也不同于海洋生态环境损害赔偿的违法追责机制,强调的是对受损海洋生态环境的建设和修复,从这一角度它是一种对海洋的“保护”机制。(12)参见于冰、胡求光:《海洋生态损害补偿研究综述》,《生态学报》2018年第19期,第44页。

海洋生态环境损害补偿制度涉及的主体、范围比后者更广,尤其适应陆海跨界区域因陆源污染、船源污染、海上污染等“多因一果”造成海岸带生态环境损害时却又难以确定某一行为违法性的情形。从补偿内容看,海洋生态环境损害补偿是一种调整海洋环境资源利益相关者之间的环境利益及经济利益分配关系、将人类活动产生的环境外部性内化的制度安排。(13)参见丘君、刘容子、赵景柱、邓红兵:《渤海区域生态补偿机制的研究》,《中国人口·资源与环境》2008年第2期,第66—70页。对于负外部性,政府应当对其征收因填补损害而产生的合理费用,使得产生外部性的生产者付出的成本与社会成本保持基本持平的状态。

实践中海洋生态环境损害补偿范围很广,可以扩大到来自陆源的污染。海洋生态环境损害补偿制度的补偿,可以由责任主体本身直接进行,而且补偿方式是多样的,包括经济补偿和资源补偿的方式,也可以由间接的方式进行补偿,即由国家和政府进行替代补偿,政府可以灵活选择补偿的方式。

综上,海洋生态环境损害法治建设中,对于造成海洋生态环境损害后果的合法行为人,应当责成其承担海洋生态环境损害补偿责任。与之形成对比的是,违法开发利用海洋生态系统是法律禁止的行为,可要求有关主体承担海洋生态环境损害赔偿责任。

(三)国际环境法上规定的国际不法责任

国际法上对违反国际义务的国家要求其承担国家责任。这是典型的、传统的国际法责任,兼有预防和制裁国际不法行为的性质。其与国内法上规定的海洋生态环境损害赔偿责任差别很大。两种责任针对的都是不法行为,责任形式也以损害赔偿为主,国家的角色却截然不同。当本国管辖海域遭受海洋生态环境损害时,国家是追责者,依法向责任者要求损害赔偿;当国家违反国际法上的义务构成国际不法行为责任时,国家是被国际社会问责的主体,亦即承担国家责任的主体。后者虽然不一定与海洋生态环境损害有关,却体现了国家在国际社会既是主权的维护者也是国际义务的担当者。

海水的流动性和海洋的全球通连,决定了人类活动对海洋造成的环境污染及(或)生态破坏,并不完全遵循法律上的主权边界及海洋法公约所划定的海域。国际合作应对“污染海洋环境所造成的一切损害”(包括海洋生态环境损害),主要运用私法救济手段。(14)《联合国海洋法公约》第235条第3款即运用私法救济手段,其规定是:“为了对污染海洋环境所造成的一切损害保证迅速而适当地给予补偿的目的,各国应进行合作,以便就估量和补偿损害的责任以及解决有关的争端,实施现行国际法和进一步发展国际法,并在适当情形下,拟订诸如强制保险或补偿基金等关于给付适当补偿的标准和程序。”学者早已指出,国际公法在规制私人环境损害行为方面具有局限性,“公地的悲剧”也解释了为何各国无法就环境损害的全球赔偿责任制度达成一致意见。(15)参见罗伯特·V.珀西瓦尔:《环境损害责任与全球环境法的兴起》,杨朝霞、黄婧译,《吉首大学学报(社会科学版)》2016年第3期,第3、10页。无论是国际法还是国内法,应对海洋生态环境损害都需要公法规制与私法救济协同运作的综合性法律机制。这是国际海洋环境保护法的发展历程对海洋生态环境损害赔偿法治建设的又一启示。

《联合国海洋法公约》的第235条第2款规定为各国建立、完善海洋生态环境损害救济制度提出了要求,由此反映出国际海洋(环境)法与国内海洋(环境)法的制度建设相互关联。

上升至国际环境法与国内环境法的基本原则而论,预防为主原则、风险防范原则与损害担责原则相辅相成,互为照应,这是当代环境问题已由环境损害扩展为环境危险、环境风险的必然要求,也是法律权利、义务、责任的逻辑关联对环境法治的要求。反映到海洋环境保护领域,国家在海洋环境国际保护中的风险防控义务与跨界损害责任,是海洋生态环境损害赔偿法治建设在国际法层面的拓展。由于海洋及其生态环境保护的国际性,以往在一国海洋环境法上规定的海洋生态环境损害赔偿责任亦应在国际海洋法上予以规定,完善海洋生态环境损害赔偿责任的国内法渊源与国际法渊源应有的联系,为各国保护海洋环境提供法理支持和法律依据。

三、全球视野中海洋生态环境损害赔偿法治建设的法理

全球视野中的海洋是一个生态系统,为命运与共的世界各国提供生态服务功能的支持。各国在维护海洋权益的同时为保障海洋生态安全开展海洋环境保护国际合作,合力预防、控制或应对海上环境风险及(或)海洋生态环境损害,并以法治方式和法治思维集结国际共识,不仅注重建立、完善公法规制与私法救济协同运作的综合性法律机制,而且基于海洋环境保护的系统性、国际性加强国际法与国内法协同创新,推动全球化的海洋生态环境损害赔偿法治建设。

全球海洋生态环境损害赔偿法治建设,是已有国际实践中国际海洋环境法治与多个国家国内海洋环境法治双向互动的理论总结,也是国际社会不断应对海洋环境国际保护的难新问题于法理层面思辨、斗争、求同存异的实践探索。

在变动不居的实践探索面前,法理分析有助于凝结共识,将基于政治智慧而表达的“海洋命运共同体”理念体现在国际法与国内法协同创新中,故此试做理论总结。

前文已述,各国海洋环境法治受到国际海洋环境法的启示,表现出越来越明显的国际化趋势。一方面,在海洋生态环境损害赔偿法治建设这个主题上,各国面临的问题不无共性,故有必要通过比较法研究在不同国家的国内法治背景下解决同一类问题,如海洋生态环境损害赔偿责任的公私法协同共治、多元参与,并考虑将这种“共性”特征引入国际海洋环境法治建设,以期在国际法上讨论如何加强公法规制手段,有效敦促事发国家防控海洋环境风险、防治海洋生态环境损害。另一方面,为应对全球海洋环境风险及其潜在的或已发生的海洋生态环境损害,国际环境法面临的问题比一国的问题更加复杂,故有可能在国际实践中率先推动海洋生态环境损害法治建设“创新求变”。国际环境法治其实是各国意志协调的产物,更集中地体现各国在利益衡量上的差别。不过,“海洋命运共同体”理念将从观念上对世界各国的实践产生影响。基于保护海洋环境的国际共识,拟做出影响海洋环境的行为或决策的国家为了避免海洋环境风险升级、损害发生或扩大,应当充分考虑海洋环境保护的国际法律责任。

国际、国内海洋环境法治建设中的交集是国家,国家在法律中的多种属性是促进国际海洋环境法治与国内海洋环境法治沟通和协调的理论基础。

首先,国家主权原则作为国际法的首要原则,要求国家作为国内法律的最高权力主体在法治体系中行使立法权、执法权、司法权、法律监督权,作为国际法上的主体体现一国在国际事务中的独立权、平等权、自卫权与管辖权。实际工作与研究可以分领域,但国家对内对外的权利与义务、权力与责任是统一的、完整的,应当得到全面、系统的认识。当代国际关系中,任何一个国家要实现其在国际法上的权利,需要其履行相应的国际法义务。并且,国家在国内法上的各项权利能否形成相互促进又相互制约的关系,将对国家对外履行国际法义务、承担国家责任起到法治纠偏的作用或法失治乱的后果。举例而言,如果一国的行政权力自行其是、不受司法权和法律监督权以及公民社会参与国家治理的权利约束,那么,该国政府在处理对外关系时也很可能一意孤行,置国际法义务于不顾。各国国内的法治建设是国际环境法正常运行的保障;反过来,国际环境法的每一项具有重要意义的规定,也是法治国家针对现实问题开展国际规则讨论的结晶。因此,我们应当重视国际公约及其议定书中具有启示意义的规定,并发挥其作用。

其次,国家在国际海洋环境法治实践中,不是只主张一国意志,或是在国际格局中借机行事,置国际义务于不顾,而应当考虑海洋命运共同体中的国与国之间利益休戚与共,海洋健康是世界各国共同福祉,也是共同需求。今天的国际社会早已摒弃丛林规则,重视法治建设。面对风险无法预知、损害难以救济的海洋环境,为避免一国的海洋环境治理不力影响至邻国海域以及国际海域,加强海洋环境保护的交流与合作既是现实要求,也是长远需要。国家之间在问题认识、利益衡量、应对策略等方面难免存在差别或争议,国际法为协调各国意志而生,也因其在解决实际问题中的不断发展而前进。就海洋生态环境损害赔偿法治建设而言,当今国际环境法尚未明确规定这项责任。不过,相关法理在跨界环境损害责任、国际不法行为责任中已有所体现。而且,一些国家在国内法治实践不仅解决了现实个案,还确立了相关责任及制度,产生了重要的国际影响。

国际海洋环境法与国内海洋环境法协同创新的正当性,基于二者目标的一致性:依法治理海洋环境,维护各国的根本利益和安全、和平、可持续发展的国际海洋秩序。国际海洋环境法与国内海洋环境法协同创新的可行性,系因国家可以成为二者双向互动的共同主体。海洋环境的公共属性,要求国家体现其维护海洋环境公共利益的能力;海洋环境的统一性,要求世界各国关心海洋、爱护海洋,为海洋环境健康发展而行动,反映在海洋生态环境损害法治上,就是要求各国履行海洋环境风险防范义务,采取环境损害预防措施,进行环境影响评估、核准、监测、通知与协商,在海洋监测、应急、修复等技术领域加强国际合作,并且要在国际海洋生态环境损害救济案件中依法责成有关主体(包括承担责任的国家)为风险、损害担责。这是海洋环境已遭受和即将面临的重大影响“催问”法治的结果,也是依据整体主义思维推动全球海洋生态环境损害赔偿法治建设的迫切需要。

在理论层面,笔者基于前文分析与论述,提出国际法与国内法协同创新的海洋生态环境损害赔偿法治建设的总体构想。

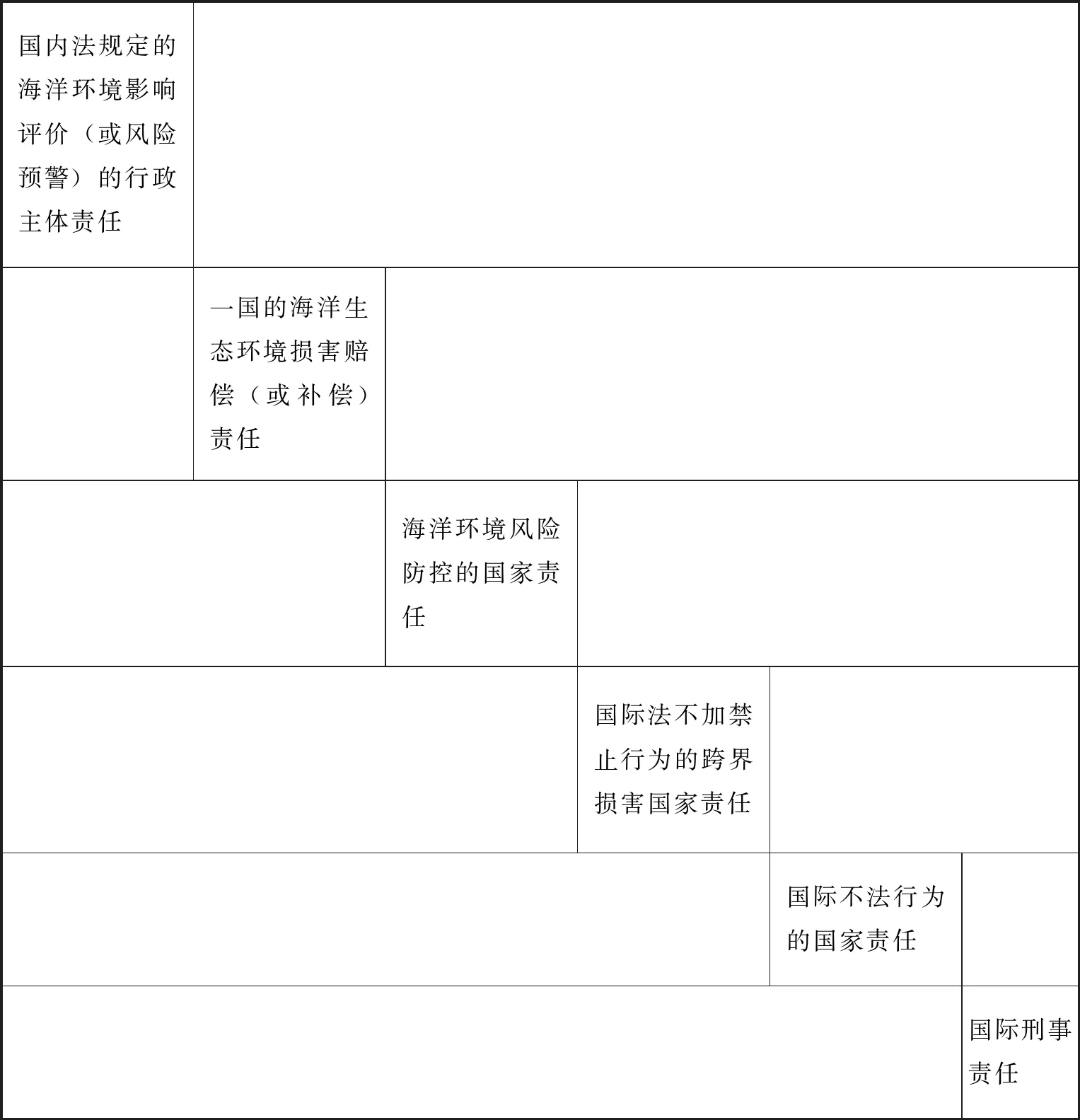

如表1所示,自左及右列出的五项责任可以统称为“全球海洋生态环境损害赔偿责任”,其法律渊源既有国内法渊源,也有国际法渊源;对于一个国家而言,应当全面考虑这五项责任。其中,国家主要作为追责主体的是其国内法上规定的海洋环境影响评价(或风险预警)的行政主体责任,以及狭义上的“海洋生态环境损害赔偿(或补偿)责任”;各国通过不断完善其国内法上行政权与司法权、法律监督权的权力结构,可以有效地保障上述责任在实践中落实。在主权林立的国际社会,国家又是海洋生态环境损害赔偿法治建设中的责任承担主体,这在表1中反映为海洋环境风险防控的国家责任、国际法不加禁止行为引起的跨界损害赔偿国家责任和国际不法行为的国家责任。

表1 国际法与国内法协同创新的海洋生态环境损害赔偿法治建设

应对大尺度的海洋生态环境损害问题,各国应当秉持国际环境法基本原则。基于国家资源开发主权权利和不损害国外环境责任原则,各国负有预防跨国环境损害、承担跨国环境损害责任、改善本国环境、加强国际环境合作等义务;基于国际合作原则,各国应当在保护和改善环境的能力建设方面开展合作,防止污染越境转移、预防突发环境事件、保护国家管辖范围外的环境资源、和平解决国际环境争端等;基于损害预防原则,国家应当在环境损害发生之前尽早采取措施以制止、限制或控制在其管辖范围内或控制下可能引起环境损害的活动或行为;基于风险防范原则,国家应当履行谨慎行事义务,采取适当措施防范环境风险乃至跨界环境损害的发生;基于污染者负担原则,可能或已经造成环境损害的污染者,应当承担治理污染并赔偿损害的责任;基于共同但有区别的原则,发达国家应当在环境保护方面承担更大的责任。具体到海洋环境保护国际法治,依据《联合国海洋法公约》的规定,各国一旦获知海洋环境有遭受污染的迫切风险,应立即通知其他国家和主管国际组织,尽可能合作以消除污染影响并防止或尽量减少损害。各国应采取一切必要措施,确保其管辖或控制下的活动不致使其他国家的环境遭受污染损害,并不致损害于国家管辖范围之外。

表1以直观的方式表明,表中越靠左侧的责任越容易落实,也越有可能防范海洋环境受到不良影响。国际法与国内法的协同创新,就是通过整体主义思维下的法治建设,敦促国家基于其在国内法上环境治理主体的地位及时履行职责,从源头上预防海洋生态环境损害;当国家或其国内法人、组织的行为对海洋环境造成不良影响乃至海洋生态环境损害时,若行政救济手段已经用尽,则国内行政部门可以代表国家依法责令环境侵害人赔偿海洋生态环境损害。从这个角度看,各国国内法上建立的海洋生态环境损害赔偿制度,为弥补政府监管生态环境之不足,提供了由行政部门追究海洋生态损害赔偿责任的路径。例如,2012年9月25日,法国最高法院对全球瞩目的“埃里卡”轮原油泄漏事故污染海岸案做出终审判决,在最高司法层级确立了生态环境损害赔偿与修复责任。后为巩固判例已采取的方案、明确可赔偿的生态环境损害(16)2016年8月8日,第2016-1087号“生物多样性、自然和风景恢复”的法律在《法国民法典》中引入“可赔偿的生态损害”概念,以及为此创立一个特殊的赔偿机制。可赔偿的生态损害,是指对生态系统的功能或因素或人从自然中获取的集体利益造成的不可忽视的不利益。这一改革对提起生态损害修复之诉的权利人采取开放态度。的种类,法国立法者在《民法典》中新增规定 “生态环境损害的修复”(第1246条至第1252条),以立法的形式为修复生态环境确认了一个特别赔偿机制,(17)参见刘骏:《〈法国民法典〉中生态损害修复规则之研究》,《现代法治研究》2019年第2期,第55—56页。体现了生态环境损害的民事责任与环境责任衔接与融合。在我国,《民法典》第1234条和第1235条针对“生态环境损害”规定了修复责任和赔偿范围,确立了生态环境修复责任制度,丰富了生态环境损害责任承担的方式,在立法上实现了建立、完善生态环境损害赔偿制度系统工程的重要一步。更早一步的立法,是环境保护单行法(18)参见《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)和《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)。中为追究生态环境修复责任规定了行政执法机制。今后,我国法治建设还需要“多项立法系统推进”(19)吕忠梅:《为生态损害赔偿制度提供法治化方案》,《光明日报》2017年12月22日,第2版。这一系统工程。

兼具公法和私法性质的海洋生态环境损害赔偿,始于求偿,终于责任落实。针对海洋生态环境损害赔偿与修复责任而言,其法治建设需要通过一国公法上的行政责任或国际法上的国家责任以及私法上的损害填补责任来实现。美国学者亦著文指出,大多数发达国家已认识到侵权责任作为环境风险控制手段的局限性,并开始更多依赖综合性的规制体系。(20)罗伯特·V.珀西瓦尔:《环境损害责任与全球环境法的兴起》,杨朝霞、黄婧译,《吉首大学学报(社会科学版)》2016年第3期,第3、10页。表1中列出了当今国际环境法中已明文规定的海洋环境风险管控责任、国际法不加禁止行为的跨界损害赔偿国家责任、国际不法行为的国家责任。表中越靠右侧的法律责任,意味着相对应的海洋生态环境损害更趋严重。最终,当超出国际不法行为性质的国际环境犯罪行为发生时,其责任类型已超过广义上海洋生态环境损害赔偿责任的边界,进入国际刑事责任范围。

国际司法裁判的强制执行效力有限,加之国际海洋法法庭不具有强制管辖权,个案诉讼活动中对于涉案证据、司法鉴定要求之高、历时之长以及受国际社会各种现实因素的影响不容忽视,故国际法上应对海洋环境风险、海洋生态环境损害更应重视各种公法规制的手段。又由于国际法上执法主体的缺失,如何通过国际机构独立、有效地开展环境监管与环境规制,需要实践中不断总结经验,形成明确而有约束力的规则。

总之,在环境法整体主义思维范式指导下推动国际、国内法律系统沟通、融合,为海洋生态环境损害赔偿法治建设做好规则准备,还需要在国际实践中不断探索。

四、海洋生态环境损害赔偿法治建设的国际实践:日本核污染水案例

一国海域发生的严重的海洋生态环境损害,因海洋的联通性产生国际影响,这种情况并不陌生。然而,一国政府为转移其国内矛盾等,公开支持其国有公司向太平洋排放核污染水,这样的政府声明及其行动准备必然引起国际社会强烈反对。

下文关注海洋生态环境损害赔偿法治建设的国际实践,以规制日本核泄漏及核污染水排海为案例展开理论联系实际的分析。

(一)核污染水及其跨界环境风险

2011年发生的日本福岛核电站事故,是迄今为止全球发生的最严重的核事故之一。这起事故已向海洋中释放了相当多的放射性污染物,对海洋环境造成巨大危害。(21)2021年12月15日,中国外交部例行新闻发布会上,有记者提问:“据日本共同社报道,日本海洋研究开发机构主任研究员熊本雄一郎日前发布的研究结果显示,因2011年福岛核事故而流入海洋的放射性物质铯134在经过大约八年后,已经抵达了北冰洋内部。中方对此有何评论?”中国外交部发言人赵立坚表示:“这不是第一份研究报告确认在北冰洋发现福岛核电站事故泄漏的放射性物质了。11月,日本筑波大学研究人员发布的研究成果也发现,在北冰洋检测到源自2011年福岛核电站事故的放射性物质铯137。日方学者的这些研究成果清晰地说明这样一个事实,即福岛核电站事故泄漏的放射性物质已扩散至太平洋、北冰洋,影响范围极可能是全球海域。”参见《2021年12月15日外交部发言人赵立坚主持例行记者会》,外交部网站,2021年12月15日,http://new.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/202112/t20211215_10470135.shtml [2022-06-06]。十年之后,2021年4月13日,日本政府召开内阁会议,宣布正式决定将福岛第一核电站超百万吨核污染水经过滤并稀释后排入太平洋的计划。此举在日本国内和国际社会引发了强烈担忧和关切。(22)MEN Wu. Discharge of contaminated water from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident into the Northwest Pacific: What is known and what needs to be known, Marine Pollution Bulletin 173(2021).福岛核电站事故核污染水处置问题不只是日本国内问题,有关做法将对全球海洋生态安全、国际公共卫生体系和周边国家人民的根本利益产生严重影响。(23)参见中国外交部发言人赵立坚就日本拟决定核污染水排海一事于2021年4月12日回答记者提问时的表示、俄罗斯自然科学院院士弗拉基米尔·库兹涅佐夫在俄罗斯《星周刊》杂志网站的撰文。各太平洋岛国也强烈反对排放核污染水,其反对意见是基于国际法、人权、以及对海洋环境和公众健康的保护。国际环保组织绿色和平日本办公室的资深核专家肖恩·伯尼接受中国《环球时报》记者采访时说,福岛第一核电站的根本性问题在灾难发生11年后仍未解决,也没有制定明确的解决目标或正确的行动计划;东京电力公司和日本政府将福岛第一核电站核污染水排放至太平洋的决定,不仅不会解决当前危机,还有可能带来更多、更危险的核污染水和核废料。有鉴于此,国内外专家纷纷指出:“整个世界需要一起努力来阻止这一切发生。”(24)这里参引了韩国专家朴珉熙(Park Min-hee)在《韩民族日报》2021年4月16日发表文章《福岛核污染水排海是全球性问题》中的观点。中国专家郁志荣在接受《环球时报》采访时表达了相近的观点:“海洋具有流动性,污染物扩散范围广,可涉及全球海洋各个角落。在2023年春季日本政府实施排污入海前,我们必须呼吁所有国家联合起来,阻止这一危险计划。”日本不要让已然造成巨大损害的核泄漏“黑天鹅”演变成奔腾而来的核污染“灰犀牛”。(25)参见《海外网评: 日本擅自排放核污染水, 殃及全球公共福祉》,人民网,2022年4月15日,http://japan.people.com.cn/n1/2022/0415/c35421-32399918.html [2022-06-06]。

核污染水(nuclear polluted/contaminated/radioactive water)是核事故意外产生的核废料,其放射性不明,相关研究很少,特别是对这种放射性污染水的长期追踪几乎处于空白。核废水(26)核废水(nuclear waste water)系核电站正常运行情况下产生的正常核废料之一,目前人类对其的研究较多,技术上相对成熟,在遵守严格的标准后可以进行排放。日本一直试图把核污染水解释成正常核活动产生的核废水,援引的也是核废水的相关标准与要求。的排放标准不适用于核污染水排放。向海洋排放稀释后的废物没有任何国际法依据。(27)《联合国海洋法公约》规定,即便得到稀释的废物,只要会对环境造成不利影响,其排放也受到约束。除《联合国海洋法公约》外,还有大量条约限制废物(包括稀释后)向海洋排放的活动,如符合《巴塞尔公约》附件1名录中的废物(不包括放射性废物,且必须具有《公约》附件3所规定的任一特性),必须遵从无害化处置,且有通知有关国家的义务;《伦敦公约》对其附件1名录(主要为一些自然产生的无害物质)以外的废物,严格禁止从船舶、航空器、平台等进行排放。若一国制定了允许稀释后废物向海排放的法律法规,则涉嫌违反该国的国际法义务。废物达标排放也无法得到国际条约或国际习惯法的支持。以稀释后的核污染水排海为例,日本在公开的政策报告中通过列举法国等国也曾实施核废水排海,试图证明核污染水处理达标后排海已经成为国际惯例甚至国际习惯。然而,该主张并不能站住脚。这是因为,法国等国的核废水与日本的核污染水并非同一概念;废物的排放并不符合国际环境法的基本原则;排放稀释后废物的行为,即便部分国家加以实践也不构成国际惯例。

日本排放核污染水的计划目前尚未开始,但其已构成海洋环境风险。(28)2021年4月13日,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在俄外交部网站发布声明称,日本政府做出以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水的决定时没有与邻国磋商。日方发布的相关消息不足,特别是未包含上述决定可能导致太平洋地区环境风险的评估。所谓环境风险,包含两个要素:其一,危害发生的可能性或频率;其二,危害后果的严重程度。二者相结合构成环境风险,这是一种新型的环境问题。海洋环境风险不受控制地发展下去,就会酿成海洋生态环境损害的趋势。如果按日本宣布的计划,120多万吨福岛核污染水排入太平洋,对海洋环境的影响将是区域性乃至全球性的。(29)参见《2021年12月15日外交部发言人赵立坚主持例行记者会》,外交部网站,2021年12月15日,http://mm.china-embassy.gov.cn/chn/fyrth/202112/t20211215_10470135.htm[2022-06-02]。从这个意义上说,反对日本排放核污染水,不是与日本有任何冲突的问题,而是一个全球性环境问题。

日本政府声称的核污染水经过处理后排入海洋不会造成环境污染的言论,缺乏科学依据和中立的国际权威机构的支持,因而不具有可信性。根据现有的事实和相关研究的结论,应当推定数以百万吨的核污染水入海后将会造成严重的损害性后果。(30)参见马忠法、郑长旗:《日本决定核污水入海事件的国际法应对》,《广西财经学院学报》2022年第1期。尽管这种损害性后果尚未发生,但由于海洋生态环境损害的长期性、严重性和不可逆性,国际社会不能等待行为实施和危害后果出现后才加以制约,而是应当及时阻止核污染水向海洋倾倒,并加强协商与合作,共同商讨更加安全合理的核污染水处理方案。日本当前要做的,不是极力找借口为核污染水排海的错误决定进行粉饰,而是正视国际社会的合理关切,切实履行应尽的责任和义务,以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。

场景假设:假设LISP网络a的X节点需要借助虚拟专用网络来进入网络b。网络a与网络b的隧道路由器的网络侧接口分别为if0和if1,且两个网络的IP承载网测接口分别为if1和if0。

依据《联合国海洋法公约》的规定,各国一旦获知海洋环境有遭受污染的迫切风险,应立即通知其他国家和主管国际组织,尽可能合作以消除污染影响并防止或尽量减少损害。各国应采取一切必要措施,确保其管辖或控制下的活动不致使其他国家的环境遭受污染损害,并不致损害于国家管辖范围之外。针对福岛第一核电站堆芯熔毁带来的海洋生态环境风险,全面考量核污染水处理方案以期防范风险升级、酿成生态损害,是日本政府的当务之急。

(二)国际法对海洋倾废环境风险的规制

环境规制是海洋环境风险管控的基本工具。所谓环境规制,是指以保护海洋环境为目的,对污染海洋环境或存在这种可能的行为进行的约束、规范和控制。有关环境规制的规定具有突出的公法性质,体现了国家公权力在管控海洋环境风险方面的意志。防范放射性物质排入海洋所造成的海洋环境风险,需要环境规制的手段。而这首先取决于国际、国内立法时对于“海洋环境风险”的识别与规定。

有关海洋环境保护的国际公约对于“海洋环境损害”“海洋环境危险”“海洋环境风险”的规定,经历了一个发展过程。如前文述,自2006年3月24日开始生效的《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》1996年议定书第6条明文规定了“环境风险”。然而,日本作为该议定书的缔约国,无视议定书第6条“对废物管理选择方案的考虑”,在衡量采取电解法或其他能避免核废水放射性污染的经济成本与稀释核污染水后直排入海的方案很可能造成的中长期损失时,只考虑降低成本,不顾海洋环境风险,也与海洋环境风险管控不力有关。

国际原子能机构与日本原子能规制委员会分别基于国际法与日本国内法上确立的职责对核污染水入海的环境风险予以防范和规制,本应发挥对排污行为的制约作用。然而,现实中错综复杂的原因,使得单一的监督机制在实践中有负预期。考虑到一旦打开长期排放核污染水的“潘多拉盒子”,其将造成的海洋生态环境损害不仅无法逆转,而且影响面太大,故应对这一问题的关键还是风险管控。

对此,学者主张,应该敦促日本采取国际环境法中的预防措施,启动跨境环评,与有关国家和各利害攸关方及相关国际组织进行充分协商,保证程序正义,全面公开相关信息,拿出可监督核查的安排,确保决策透明合法。(31)参见那力:《日本向海洋排放核污水决定与国际法:应尽未尽的环保、环评、通知与协商义务》,《太平洋学报》2021年第10期,第6页。要实现这些主张,谁来敦促、如何敦促是十分重要的因素。鉴于国际原子能机构重在考虑核能产业与核安全,故核污染水风险管控与环境规制工作还需要联合国体系中有执行力的环保机构、国际卫生与健康机构参与,完善第三方监督工作。针对实践中的问题,外部监督的力量应由单一向多元发展,通过多方共治、相互监督与制约,完善海洋环境风险防控机制。

(三)日本政府规制核泄漏及核污染水排海的国际环境法律责任

除了国内监管机构不独立,日本还违反了《联合国海洋法公约》《及早通报核事故公约》等规定的及时通知义务,其对福岛第一核电站的风险管控严重缺失、核污染水处理问题上国际合作缺失。日本政府在福岛第一核电站核泄漏事故之前疏于监管,在事故发生后允许东电公司将核污染水排入大海且未通知相关国家。这一系列行为间接或直接地危害了他国利益,也危害了他国管辖范围外的共同区域的利益。因此,日本政府应当承担福岛第一核电站风险管控责任以及潜在的、有可能产生的跨界环境损害责任。

从海洋命运共同体的角度思考,针对日本政府正式确定将福岛核污染水排海计划的不负责任的行为,相关国家、国际组织都应给予高度重视,督促日本履行其应尽的义务。日本在这个过程中应当进行信息公开,保障公众的知情权,与相关利益国家进行磋商,防止造成无法逆转的后果。国际社会围绕海洋生态环境损害赔偿责任的法理斗争,不仅可以求得国际共识,亦可敦促日本政府在衡量核污染水排海成本与海洋生态环境损害赔偿责任的过程中明晓“让国际社会买单”是其不能承受之重。

综上,核事故发生后,核泄漏及核污染水排放产生的海洋环境风险及至海洋生态环境损害等后果,需要国家履行其国际法上的义务。否则,因国家未履行或履行预防义务不充分,则要承担跨界环境损害责任。此情形中,归责要件既包括国家在履行预防义务上的过失,也包括跨界环境损害的实际发生。(33)参见万霞:《跨界损害责任制度的新发展》,《当代法学》2008年第1期,第122—123页。若缺少后一要件,国家只承担海洋环境风险管控责任,而这种责任的承担,主要通过国家公权力机构加强公法规制。

五、结 语

本文运用整体主义思维系统论述了全球视野中的海洋生态环境损害赔偿法治建设。

首先,分析国际环境法与国内环境法中有关海洋生态环境损害赔偿的相关规定,探讨海洋环境国际保护中的国家责任对海洋生态环境损害赔偿法治建设的启示,为国际法与国内法的协同创新做好规则分析。

一方面,国际环境法规定了海洋环境风险管控责任,为国际社会在政治交涉、外交抗议、舆论谴责之外提供了法理斗争的武器。围绕日本核污染水排放计划的国际法讨论亦有助于这项责任制度的发展;另一方面,《联合国海洋法公约》也为各国建立、完善海洋生态环境损害赔偿制度提出要求,国内海洋生态环境损害赔偿责任制度建设应当借鉴国际环境法上的跨界损害责任,对于造成海洋生态环境损害后果的合法行为确定海洋生态环境损害补偿责任。

其次,论证全球视野中海洋生态环境损害赔偿法治建设的法理。

深刻认识海洋命运共同体理念下国家在国际、国内海洋环境保护法治建设中的义务与责任,基于海洋环境的整体性考虑国际海洋环境法治与国内海洋环境法治的沟通与协调。国家在海洋环境国际保护中的风险防控义务与跨界损害责任,是海洋生态环境损害赔偿法治建设在国际法层面的拓展;国内法规定的海洋环境影响评价(或风险预警)的行政主体责任与海洋生态环境损害赔偿(或补偿)责任,是国家对其管辖海域的职权与职责,也是国内法为避免本国海洋环境风险及其损害造成国际影响或跨界损害的先发要求。由此,将基于政治智慧而提出的构建“海洋命运共同体”理念体现在国际法与国内法协同创新中(34)前文已述,国际环境法中有关跨界污染损害责任的规定对各国国内法中的责任制度产生影响;同样,中国、法国等国《民法典》及相关法律中重视公法、私法协同运作的立法例也对国际环境法的发展产生影响。,形成全球视野中海洋生态环境损害赔偿法治建设的法理,完善海洋生态环境损害赔偿责任的国内法渊源与国际法渊源应有的联系。

再次,理论联系实际,以规制日本核泄漏及核污染水排海为案例,分析海洋生态环境损害赔偿法治建设的国际实践。

日本福岛第一核电站的核污染水直排入海计划,一旦付诸实行,无异于打开“潘多拉盒子”。对于近一年多来日本政府的言论与行为,有必要运用前述的全球视野中海洋生态环境损害赔偿法治建设的法理进行专题分析,有理有据地评论日本政府规制核泄漏及核污染水排海的国际环境法律责任。海洋生态环境损害的预防和救济,有自身的专业技术要求和司法程序规则,其公法规制有别于陆地生态环境损害,在国际法规制海洋倾废环境风险时尤其值得重视。我国作为日本近邻和利益攸关方,应当重视监测日本福岛核污染水渗漏对海洋环境的影响,使海洋环境监管与海洋生态环境法损害赔偿、海洋生态修复协调配合,形成完整的海洋生态保护制度联动机制。

国际法与国内法的协同创新,为全球视野中的海洋生态环境损害赔偿法治建设提供了方法论,也为相关国际实践讨论现实问题指明方向。建立、完善公法规制与私法救济协同运作的综合性法律机制,是各国海洋生态环境损害赔偿法治建设的共识,这对于全球视野中的海洋生态环境损害赔偿法治建设亦有重要的启示意义。