环境减灾二号A/B卫星红外相机摆扫行周期设计及影响分析

姚舜 朱军 柴梦阳 崔璨璨 张浩

(1 航天东方红卫星有限公司,北京 100094) (2 中国科学院上海技术物理研究所 中国科学院红外探测与成像技术重点实验室,上海 200083) (3 南通智能感知研究院,江苏南通 226000) (4 武汉大学 测绘遥感信息工程国家重点实验室,武汉 430079)

摆扫式光学遥感相机相较于传统推扫式光学遥感相机,可满足广域、大幅宽的成像需求[1],广泛用于国内外光学遥感成像载荷,例如法国地球观测系统斯波特-5(SPOT-5)卫星上的高分辨率几何成像相机(HRG)[2]、美国地球观测系统(EOS)系列卫星上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)[3]、我国的环境减灾一号B和遥感14号卫星上的红外相机[4-5]等。其中,在成像系统前加装扫描镜是实现线阵摆扫成像常见的方式[6],相较于整体光学系统摆扫的方式,这种方式结构简单,扫描系统对光学成像质量影响较小[7],因而广泛用于航天摆扫成像载荷中。然而,受限于带动扫描镜的摆扫电机转动机构能力,摆扫式光学遥感相机的扫描行周期需要根据卫星的成像任务和工作模式进行针对性的设计,从而保证相机在两个扫描行间不漏缝的前提下,实现高质量的对地成像。

本文结合摆扫成像系统机理以及卫星轨道模型,提出了一种适用于宽幅摆扫对地成像相机的行周期设计和仿真模型,并利用环境减灾二号A/B卫星上搭载的红外相机的设计指标进行了仿真,通过对两颗星上的红外相机在轨图像的质量进行分析,验证了模型的合理性。这种行周期设计和仿真模型,可以为后续摆扫式成像相机的设计提供参考。

1 行周期设计

为满足大幅宽成像需求,采用摆扫成像体制的宽幅红外相机的探测器一般会采用线阵探测器。假设卫星高度为h,地球采用理想圆球模型,半径为R,并扫方向(即沿轨方向)视场角为β,则沿轨幅宽ω为

(1)

假设相机扫描时间为t1,单次扫描完成后摆回的时间为t2,卫星星下点速度为v,相机两个扫描行的搭接率为p,则可建立如下关系:

ω(1-p)=v(t1+t2)

(2)

对于理想情况下的圆轨道,卫星的速度[8]为

(3)

式中:μ=3.986 005×1014m3/s2,为地球引力常数;a为轨道半场轴,对于圆轨道a=h+R。

联立式(1)~式(3),可以得到在理想条件下,红外相机星下点的搭接率p为

(4)

从式(4)可以看出,在相机摆扫方向视场角α和并扫视场角β确定的情况下,扫描行搭接率p与地球半径R、卫星高度h、像元瞬时视场角(IFOV)γ、驻留时间ΔT和摆回时间为t2均相关。其中,在相机光学系统和探测器确定的情况下,相机的IFOV也为确定值[9],因此相机的扫描时间t1只与驻留时间ΔT相关。相机的摆回时间t2与摆镜电机的能力相关,理论上为了保证两个扫描行搭接率,t2越短越好。然而,为了保证扫描的停止和摆镜的摆回,摆镜在摆回的瞬间会对电机转轴施加一个较大的反向力矩,会造成整星的姿态抖动,严重的会对卫星的安全产生影响。

而由于地球本身为不规则椭球体,对于卫星的星下点位置的地球半径也在不断变化[10]。同时卫星在轨时轨道不可能保证严格的偏心率为0的圆轨道,因此轨道高度会在轨道的不同位置发生一定的变化,即式(4)中的地球半径R和卫星高度h也在实际卫星在轨时会动态变化。因此,为了保证两个扫描行的搭接率和成像质量,相机对于驻留时间ΔT需要具备在轨可调的功能。

2 载荷设计

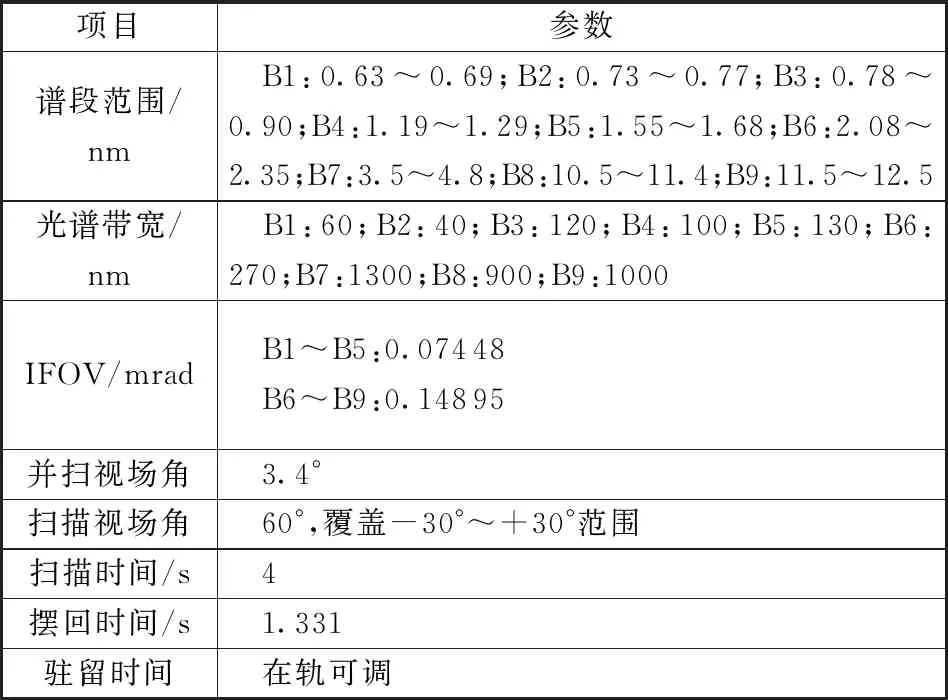

环境减灾二号A/B卫星上搭载的红外相机为宽幅摆扫型成像体制,具备可见近红外、短波红外以及中长波红外的探测能力,相机的主要指标见表1。

表1 红外相机主要指标Table 1 Specification of IR camera

由表1可知,环境减灾二号A/B卫星的红外相机为了适应卫星高度带来的变化,其驻留时间设计为在轨可调,从而对成像质量提供了保障。相机探测器采用线阵CCD探测器,在像面上的相对位置关系如图1(a)所示。由于各探测器在像面上的分布有一定的间隔,因此相机摆扫成像过程中电机摆扫的稳定程度会对各谱段间的配准精度造成一定的影响[11]。

从式(4)可以看出,为了保证搭接率,摆镜在摆回时的时间越短越好。但是由于摆镜本身存在一定的质量,摆镜摆回时间越短将会导致越大的转动惯量。针对环境减灾二号A/B卫星的红外相机,受限于扫描电机能力,相机的摆回时间设计为1.331 s,而相机的扫描镜与转轴、转子等转动部分惯量为0.07 kg·m2,因此根据扫描速度可以计算得到扫描镜角动量曲线如图1(b)所示。由图1(b)可知,在摆回过程中,红外相机摆镜的最大角动量可达到0.064 2 kg·m2/s,已经对整星的姿控造成了影响,威胁到整星的安全。

图1 红外相机各探测器位置分布和单次扫描角动量曲线Fig.1 Detectors’ distribution of infrared camera and single scanning angular momentum curve

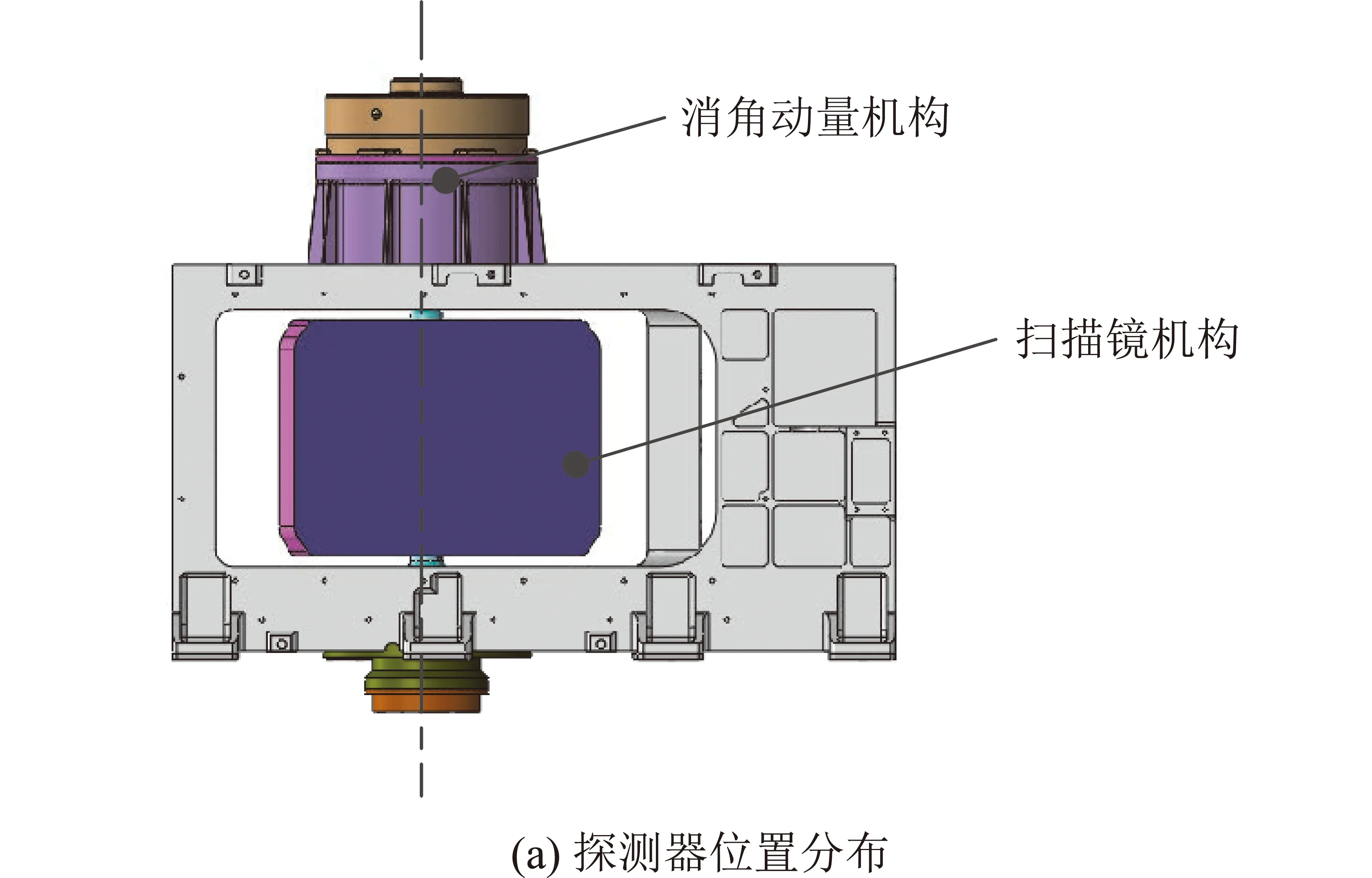

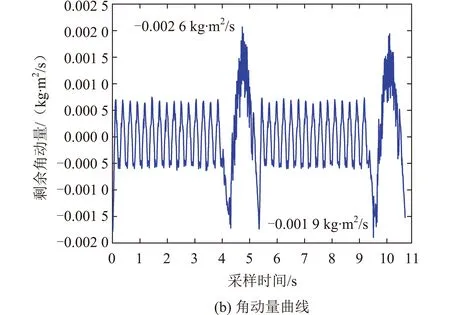

因此,红外相机在扫描电机的基础上,为了抑制过大的扫描角动量,设计了消角动量机构,结构如图2(a)所示。该消角动量装置安装在扫描镜机构电机的另一侧,利用驱动电机带动不锈钢惯量盘同轴反向运转方案进行角动量补偿。在增加了消角动量装置后,环境减灾二号A/B卫星红外相机摆扫成像过程中地面实测的剩余角动量曲线如图2(b)所示。从图2(b)中可以看出,消角动量装置可对扫描镜的转动惯量进行有效抑制,剩余角动量最大为0.002 6 kg·m2/s,基本不会对整星姿态控制产生影响,同时也提高了成像过程中的稳定度,为高质量成像提供了有效保障。

图2 红外相机消角动量装置和剩余角动量曲线Fig.2 Anti angular momentum device of infrared camera and angular momentum residue curve

3 仿真分析

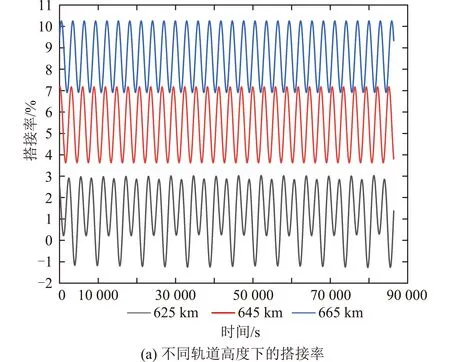

环境减灾二号A/B卫星的理论轨道高度为645 km,轨道类型为太阳同步轨道。然而由于地球本身为椭球体且地表也有不规则的起伏,因而在轨卫星的轨道高度会时刻发生变化[12]。因此,根据红外相机的设计指标,首先假设地球半径R取地球平均半径6 371.14 km,计算卫星分别在625 km、645 km和665 km轨道高度下,利用式(4)计算得到的红外相机理论搭接率见表2。由表2可知,红外相机在625~665 km轨道高度下,两条扫描行之间均可以搭接,即从理论分析上相机满足在轨使用要求。

表2 红外相机搭接率理论值Table 2 Theoretical value of infrared camera overlapping ratio

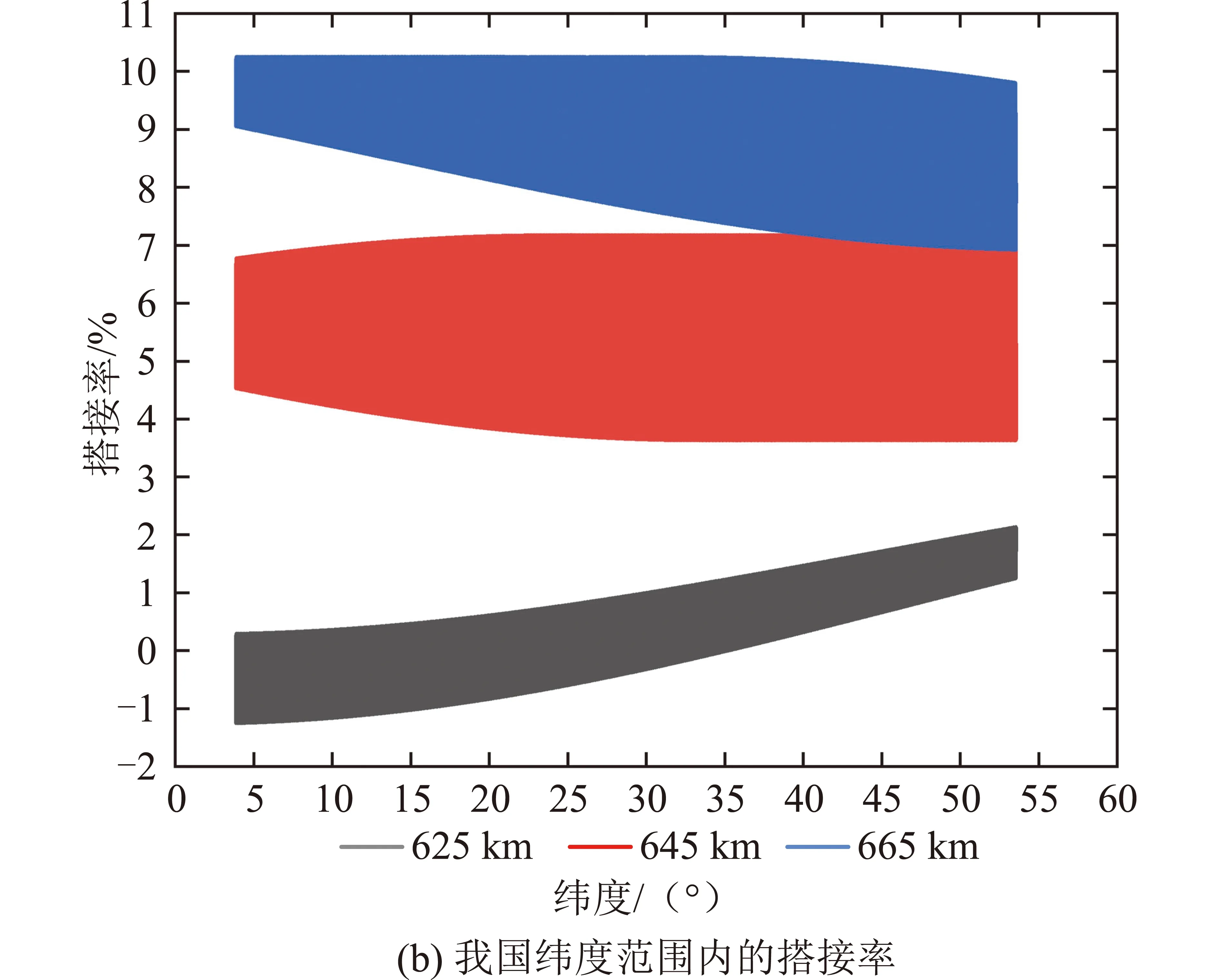

结合地球椭球模型,并考虑地球引力对轨道摄动影响,仿真得到一天时间内的不同轨道高度下的卫星位置和速度数据,从而实现在拟真条件下对红外相机在轨的扫描行搭接率的仿真结果,如图3(a)所示。从图3(a)中可以看出,在645~665 km轨道高度时,红外相机搭接率在3.8%~10.2%之间,然而在625 km轨道高度时,搭接率已经接近极限,部分时间段的搭接率甚至已经降到0以下,出现了负值。此时出现负值原因主要是,表2的计算结果是在地球为半径6 371.14 km的圆球体,且未考虑地面高程起伏理想条件情况下得到的。然而,由于地球是一个不规则的椭球体,当在地面高程较高、地球曲率较大且卫星轨道较低时,图3(a)仿真结果会与表2的理论结果出现较大的偏差。此时如果红外相机扫描成像的话,两个扫描行之间就有可能出现漏缝,会对图像产品的后续使用造成影响。

针对我国纬度范围内(3.85°N~53.55°N)的红外相机搭接率情况仿真结果如图3(b)示。可以看出,在标称轨道下,红外相机在我国境内成像时的扫描行搭接率可以达到4%及以上,但是当卫星轨道降低到625 km时,在我国低纬度地区红外相机的扫描行会出现无法搭接的情况,获取的图像将会存在漏缝现象。由此可见,卫星轨道高度会直接影响到红外相机图像的质量情况,需要卫星在轨期间始终将轨道高度维持在标称轨道上,才不会对红外相机的成像质量产生影响。

图3 不同轨道高度下和我国范围内的红外相机搭接率Fig.3 Infrared camera overlapping ratio in different orbit altitudes and latitude range of China

4 在轨影响分析

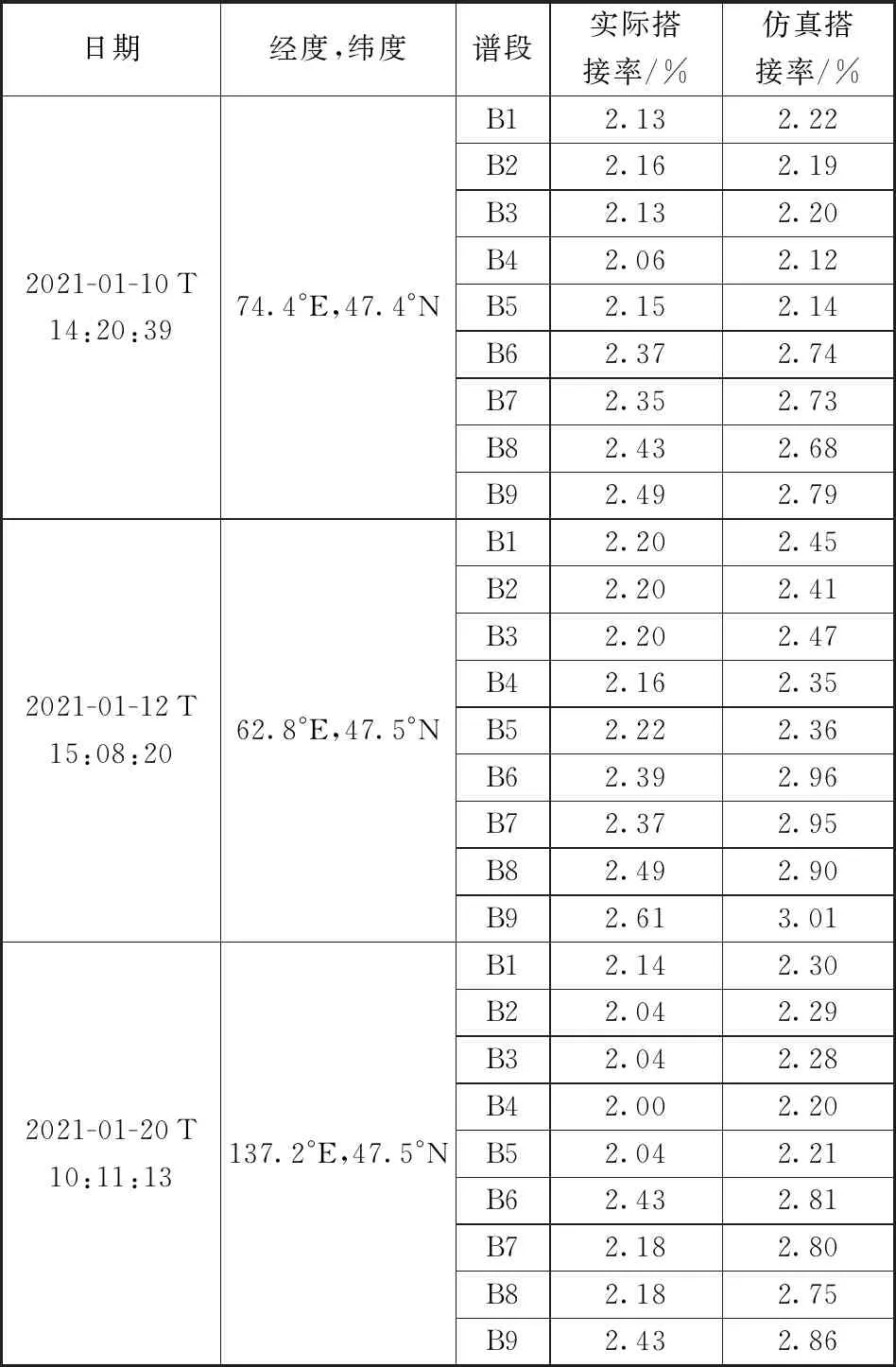

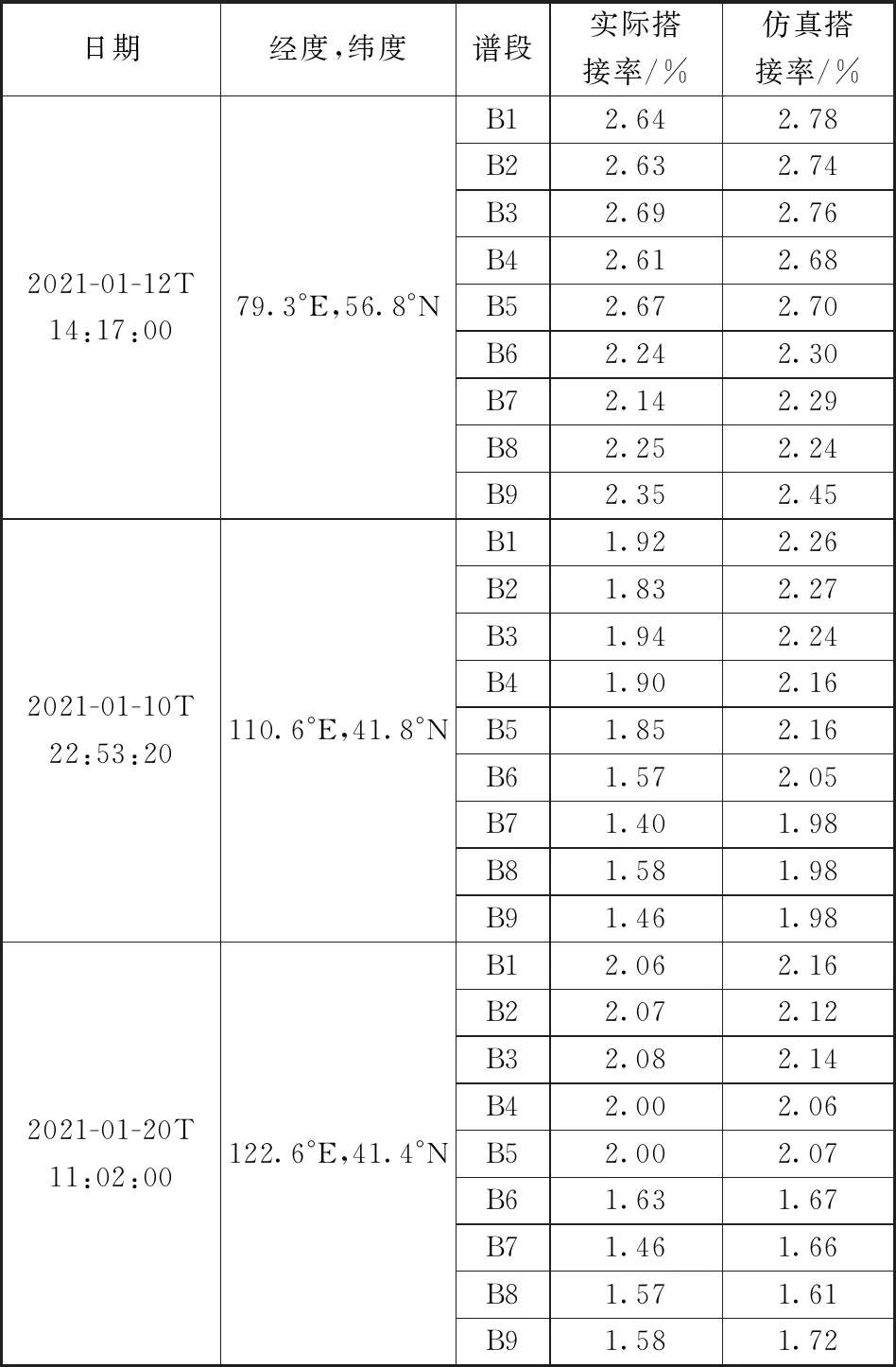

针对环境减灾二号A/B卫星红外相机扫描搭接情况,卫星在轨稳定后,分别对A/B星各抽取了三景图像数据,对每景图像中的各个谱段的扫描行搭接情况统计,并与仿真数据进行了对比,结果见表3和表4。一般认为,两个扫描行之间的搭接率在1%及以上,在地面处理中即可找到相同的地物区域,对两个扫描行图像实现有效的拼接。从结果中可以看出,环境减灾二号A/B卫星的红外相机在轨图像的各谱段扫描行搭接情况良好,相机的设计指标可以满足使用需求。同时,通过对比实际搭接率与仿真搭接率结果可以看出,虽然由于实际搭接率受限于人工统计,与仿真结果存在一定的偏差,但二者一致性良好,且偏差也在容许范围内,由此可以看出,通过仿真可以有效得到扫描式红外相机在轨搭接率情况,可以作为红外相机指标设计时的参考。

表3 HJ-2A实际搭接率和仿真结果统计Table 3 Real and simulated overlapping ratio of HJ-2A

表4 HJ-2B实际搭接率和仿真结果统计Table 4 Real and simulated overlapping ratio of HJ-2B

5 结束语

扫描式光学遥感相机的行周期是保证相机在轨成像过程中搭接效果的关键设计参数,从理论分析可知,行周期中的摆扫时间与成像幅宽有关,摆回时间与电机能力、剩余角动量等约束直接相关,两个时间会同时影响图像中相邻两个扫描行之间的搭接率情况,因此该参数需要与成像幅宽、相机电机摆扫能力剩余角动量、卫星姿态控制能力等约束条件下进行统筹考虑,从而实现相机在轨的高质量成像。本文针对扫描相机搭接率的仿真模型进行了研究,并结合环境减灾二号A/B卫星的红外相机的设计指标,仿真了该相机在轨搭接率情况,并对实际在轨获取的图像数据质量进行了分析。结果表明:本文提出的搭接率仿真模型可有效模拟扫描式光学遥感相机在轨图像的真实情况,同时环境减灾二号A/B卫星红外相机的在轨图像质量良好,搭接率、调制传递函数(MTF)和波段配准等各项指标均满足设计要求。本文方法可有效指导后续扫描式遥感相机行周期指标设计和优化,相机实际在轨图像数据质量情况也为后续设计提供了一定的参考价值,但目前模型中仍未考虑地形起伏、大气折光等地面因素对扫描行搭接和成像质量的影响,后续研究将在这些方面对模型进行进一步优化,从而能够更加真实地模拟扫描式相机在轨成像质量情况,提高模型的仿真精度。