“稻米理论”:集体主义及其经济解理

罗必良,耿鹏鹏

(华南农业大学 国家农业制度与发展研究院,广东 广州 510642)

一、引言

Talhelm等提出的“稻米理论”认为,水稻与小麦迥异的种植方式形成了中国南方集体主义和北方个体主义的文化分野[1]。由于水稻种植具有天然的集体行动要求,例如保障频繁用水的灌溉设施的建设与修葺、上下游或区域之间的水源分配与使用、不同生产环节的用工互助与劳动协助等,所以形成了稻区农户之间密切的人情往来与互助合作[2],从而构筑了相互依存的集体主义文化。而北方小麦相对粗放的种植方式与较为独立的家户耕作体系,则形成了不同于南方的个人主义文化。从稻麦种植(或水田农业和旱地农业)阐释南北文化差异的“新学说”,因被作为封面故事发表于著名刊物《科学》(Science),所以迅速引起了学界与公众的广泛关注。

经济学家已经注意到,文化在诱导市场化发育并实现区域经济增长过程中有着重要的内生性作用[3]。主流文献认为,集体主义文化和个人主义文化分别代表着不同的交易秩序、要素配置效率和增长实现方式。弗里德曼[4]认为,市场经济的理想模式应该是,在这种经济中个人是作为追求其自身利益的本人而行事的。个人主义的市场经济以自由交换为优先,自由竞争为内核,以实现价值的最大化。因此,个人主义文化通常能够衍生出市场规则和契约秩序。相反,集体主义文化中的“短半径”信任不仅会排斥外来主体,禁锢资源配置空间,缩小交易活动范围,丧失市场拓展机会,而且熟人的“土围子”与“抱团”属性、唯亲交易、裙带关系可能会干预市场规则[5-6]。由于任何破坏价格信号和市场规则的做法都可能干扰要素的高效配置并降低经济发展活力,所以,集体主义文化中的人情关系成为经济发展和现代市场发育的重要障碍[7]。个人主义之下的陌生人契约关系则被视为理性化的产物,代表着工具性的社会秩序,可以融通各方的协作力量以保障效率并排除人情纠葛和关系垄断,从而实现社会秩序规范的合理化,并进一步简化社会管理工作以节省交易成本[8]。在通行的社会认知中,集体主义文化充盈的关系交易意味着经济发展的低效滞后,个人主义文化形塑的契约关系与市场规则可以内生地激励经济增长。

但是,“稻米理论”所揭示的中国南北文化差异,显然与南北经济发展状态存在着明显的不一致。尽管历史上就存在经济发展和市场发育的南北差异[9],但中国改革开放以来南北经济差距却不断扩大[10-11]。结合Talhelm等人的发现与主流经济学理论来看,尤具个人主义文化基因的北方理应更适宜于一般信任的市场逻辑,应该具有更为良好的经济增长绩效,但事实上却成为了区域经济增长的“追赶者”。显然,文化的经济内涵与现实呈现出明显反差。

对以上反差给出逻辑一致的解释,必须回到理论构建的起点。考虑农地流转是当下中国农村重要的政策导向,土地流转和经营权交易已成为乡村政治、经济与社会活动的重要内容,因此,本文利用全国9省农户调查数据,重点对稻作区集体主义文化下的农地流转市场交易特征进行实证考察,识别交易对象的熟人化与契约化程度,重新审视市场化基因和集体主义文化所表达的熟人流转、关系型交易之间的对立统一性,以期对“稻米理论”所揭示的文化特征与中国南北经济差异的反差进行逻辑一致的解释。本文的边际贡献在于:搭建“稻米理论”、主流经济理论与中国南北经济差距的逻辑解释线索。“稻米理论”之所以从提出以来就存在着巨大争议,是因为其所揭示的南北文化差异无法解释南北经济差距。为此,本文基于对集体行动和合作行为的发生机制的考察,一方面挖掘和拓展“稻米理论”中集体主义的文化意蕴,重新阐明集体主义文化与市场化发育及契约精神的内在统一性;另一方面,补充讨论集体行动所隐含的信任与合作的文化基因,修正主流经济学关于个体主义与集体主义的“两分法”以拓展其理论内涵。

二、“稻米理论”、集体主义与市场化发育

(一)集体主义、行动困境与隐性契约

“稻米理论”认为水稻的种植和经营是需要村社成员开展集体行动,在共同协作之下才能完成,因此形成了村社内部强烈的关系纽带和集体意识,也成为中国南方集体主义文化的生成根源。集体主义文化学者通常认为,一个具有共同利益的群体,一定会为实现这个共同利益采取集体行动。但在经济学家看来,由于人的自利性,集体成员相互间的利益互动不仅难以自发地产生集体利益,而且往往导致对集体不利、甚至产生极其有害的结果。这被奥尔森称为“集体行动的困境”[12]4-7。亚当·斯密[13]指出,人的行为动机的根源在于利益诱因,人都要争取尽可能多的经济获益。这也使得“看不见的手”的指引无法产生最佳的社会结果,个人理性并不能保证集体理性。奥尔森[12]9-15认为,集体的公共利益很难具备个人利益的兼容性,存在类似于公共物品效用的不可分割性、消费的非排他性和享益的不可阻止性,极易诱发搭便车的机会主义行为动机,集体行动中因个人理性与集体理性冲突,将导致“合而不作”的困境。因此,关于交易行为的现代经济分析,主流范式遵循着新古典经济学中的理性人假设、目标最大化、契约规制的市场逻辑,并认为集体主义往往遵循以关系为本位而非契约规则的人情逻辑,排斥特定交易主体,妨碍要素自由流动,从而诱发资源配置效率下降,经济发展缺乏活力。

事实上,主流的现代经济分析范式忽视了集体主义交易环境中建立并存在的可自我实施、维护经济交易良序运转的市场秩序。一般而言,制度和规则安排往往被用于克服集体行动的公共管理危机。集体主义文化中的集体行动如果缺乏激励机制设计和行动规则约束,公共组织就会成为“大锅饭”的温床,“自利性”就会腐蚀“公共性”。因此,公共产品的供给、集体行动的维系均需要协商机制和契约机制。具有内部协调性的契约将会形成公共管理的秩序,契约和规则的形成将推动并保障合作行为和集体行动的发生、存续和拓展。奥斯特罗姆[14]建构的公共池塘资源模型指出,集体行动的治理可以不依靠国家和市场来解决,社会中的自我组织可以实现对公共事务的有效治理。因为,集体成员之间的隐性关系契约、约定俗成的“乡规民约”和协商议事规则,有助于保证集体行动顺利开展以达成行动发生的目标,规避“公地悲剧”并进一步实现集体利益。

显然,集体主义文化与契约观念、市场精神是外化与内隐的关系。集体主义文化所表达的人情关系、内圈交易,隐含着契约关系和规则意识。虽然集体主义文化可以强化集体意识,其中以血缘、地缘、亲情为核心的关系机制维护着社会的合作行为和集体行动[15],但村社成员从本质上来说依然是理性的,集体行动和公共事务的组织构建和行为约束事实上依赖于集体成员之间所形成的隐性契约。因此,集体主义文化和契约精神并非矛盾而是对立统一的关系,集体主义所内含的合作文化、关系型交易和契约精神具有理论自洽性和逻辑一致性。

(二)“南稻北麦”与市场化发育的逻辑统一

集体主义文化与契约精神的并行不悖,从理论上解释了“稻米理论”中南北文化差异所导致的经济发展水平与市场化发育程度差距。第一,“南稻北麦”的种植格局形塑了村庄的基本秩序,特别是水田经营和稻米种植能够诱导社会规范、行动规则和契约精神的形成。相比于小麦,水稻的种植方式需要耗费大量的劳动力。为了保障劳动供给,水稻种植区的农民经常需要进行换工,尽管小麦种植也可能出现换工,但是水稻种植的换工更加严格和有约束力,小麦的换工则比较松懈。如果农民让别人帮工而自己不能帮助对方的话,则需要雇佣工人作为回报,但是雇佣劳动力是高成本且低效率的。由此,换工导致村庄形成了严格的互助规范以及附着于内的协商与契约。第二,水稻种植对灌溉的需求使得农民之间需要更加严格的集体行动。一方面,基于灌溉设施的公共产品特征,农民无论是往沟渠排水还是从沟渠取水,都会对其他农户造成影响从而具有外部性;另一方面,灌溉设施的修建与维护,均需要村庄集体成员之间的合作协调,需要对个人行为进行约束与规范以规避搭便车。因此,水稻种植能够演化出一套严格的村庄秩序和缔约规则。Talhelm和English[16]的分析表明,稻区的人们具有更加严格的社会规范。研究在对经济发展水平、城镇化水平、其他作物种植、人口密度、群居方式、环境威胁等一系列可能的干扰因素进行控制之后,结论依然稳健。由此可以认为,南方村庄的社会规范、交易规则要比北方显得更为严格与复杂。

显然,稻米种植和水田经营所形成的集体主义文化对于村社行动秩序和交易规则具有两面性。集体主义文化中的互助协作、差序信任使得村社成员的交易对象选择具有圈内化、熟人化和本地化的特征。但与此同时,集体主义文化隐含的严格社会规范、隐性契约关系,使得经济主体的交易形式兼具契约化和规范化特点。交易对象关系化是节省缔约事前的搜寻成本,交易形式契约化则是节省缔约事后的交易成本。“稻米理论”的文化内涵之所以存在与现实的反差,一方面在于理论上缺乏对集体主义文化内核的认识,其内隐的契约秩序并未得到解理,另一方面是现实中其仅仅观察到了集体主义所衍生出的人情关系、熟人交易和关系治理,而忽视了稻米生产特性所决定的严格的行为秩序、隐性契约关系及其契约精神。所以,“稻米理论”看到了表象上的集体主义文化,没有发现本质上的个体主义契约精神。可以认为,稻作经营构筑了村社内部的关系交易、集体意识与一致性行动,但同时也形成了较为严密的契约关系和集体行动存续的行为秩序。因此,稻作区合作文化与市场精神具有逻辑统一性,呈现出交易对象关系化与交易形式契约化的特征。这意味着,契约化、市场化与集体主义文化共存并兼容于中国南方。

三、数据、变量与计量模型

(一)数据来源

本文数据来源于华南农业大学国家农业制度与发展研究院2015年通过分层聚类方法进行的农户抽样问卷调查(NSAID,2015)。其抽样过程是,首先根据各省人口、人均GDP、耕地面积等6个指标进行聚类分析,并结合中国的7个地理分区(华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北),兼顾东、中、西部,分别抽取9个样本省(包括东部的辽宁、江苏和广东,中部的山西、河南和江西,西部的宁夏、四川和贵州);然后,对各省县域进行聚类分析,每省分别抽取6个样本县(合计54个),每个样本县再随机抽取4个乡镇(其中,广东和江西省各抽取10个样本乡镇),每个样本乡镇随机抽取1个行政村,每个行政村又随机抽取2个自然村;最后,按照农户收入水平分组,在每个自然村随机挑选5个样本农户。调查共发放问卷2880份,回收问卷2838份,其中有效问卷2704份。2016 年课题组利用该问卷对江西和广东再次进行补充调查(排除前述样本县),按照前述抽样方法,在江西省再抽取25个县,在广东省再抽取18个县,分别获得有效问卷2469份和1704份。两次调查共获得6877份有效问卷。

为便于考察农地流转的市场化特征,本研究关注土地转出农户的行为响应,因此在剔除主要变量数据严重缺失样本后,使用1683个农地转出户作为分析对象。在实证分析中,由于存在部分变量数据缺失,最终各个模型的观测样本会有所不同。

(二)描述性证据:宏观层面与微观层面

1.宏观证据

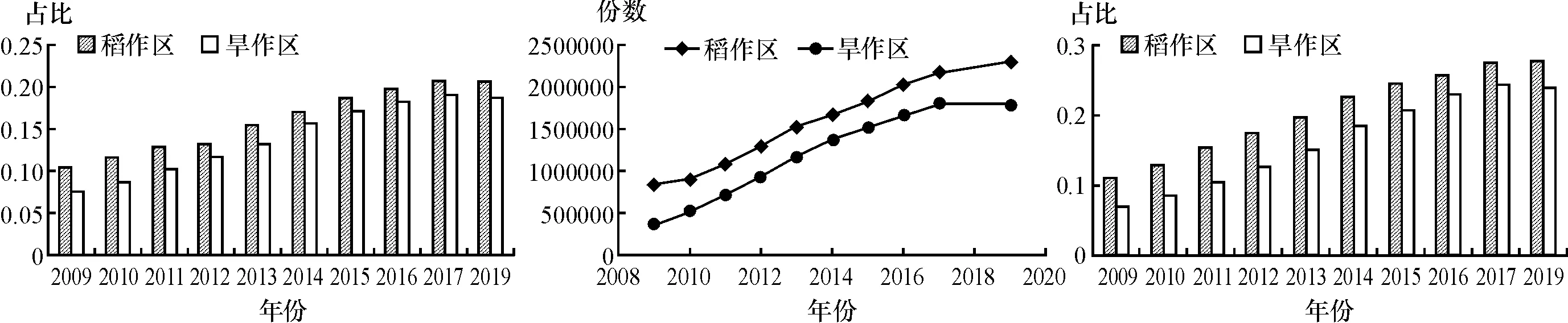

根据农业农村部公布的数据(1)数据来自《中国农村经营管理统计年报》(2009—2019)。因数据缺失,故未报告2018年的土地流转情况。,图1描述了2009—2019年全国稻作区和旱作区农村土地流转给普通农户的规模。可以发现,流转对象为普通农户的土地规模比重,稻作区均高于旱作区。图2描述了同期两类区域耕地流转合同的签订份数,其中,稻作区签订的合同数量均明显高于旱作区。这表明,稻作区土地流转的契约化程度更高。图3进一步的证据显示,2009—2019年十年间,全国稻作区签订流转合同的农地规模均高于全国旱作区。显然,中国水田稻作区土地流转交易市场呈现出流转对象个体化、交易形式契约化的典型特征。

图1 转入普通农户的农地规模占比 图2 耕地流转合同签订数 图3 签订流转合同的农地规模占比

2.样本农户证据

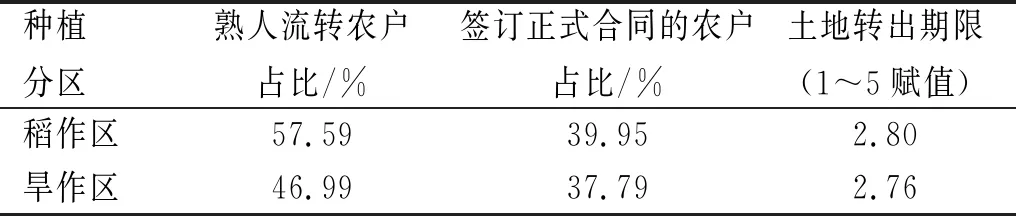

根据NSAID-2015问卷数据,表1统计了1683个农地转出样本农户的熟人流转、流转合约和流转期限情况。从中可以发现,与旱作区相比,稻作区

表1 水田稻作区和旱作区土地流转特征差异

土地熟人流转占比和正式合约签订水平均更高,土地转出期限也更长。这一微观证据与上文宏观趋势相一致。

3.其他微观证据

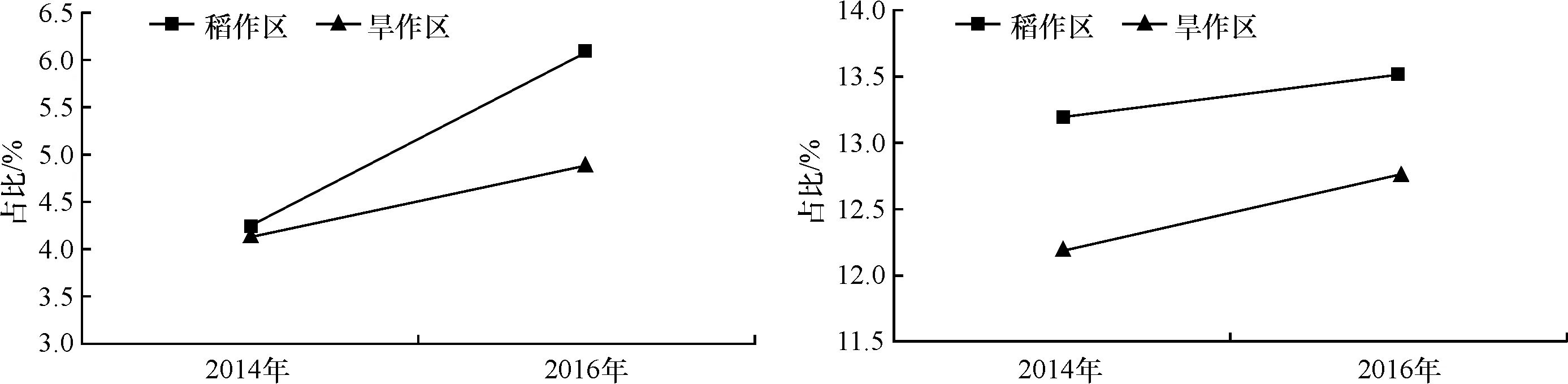

(1)CLDS数据。根据中山大学社会科学调查中心主持的中国劳动力动态调查(CLDS)2014年和2016年的数据,图4和图5描述了我国水田稻作区和旱作区的村庄土地熟人流转情况。可以发现:第一,从村庄内土地熟人流转的农户占全村农户比重来看,2014年和2016年稻作区均高于旱作区,而且随着时间变化有差距逐步扩大的趋势;第二,从村庄的熟人流转土地面积占比看,稻作区在两年调查期的熟人流转土地面积占比均更大。这说明,相比于旱作区,稻作区村庄具有更显著的熟人流转倾向。

图4 熟人流转农户占全村农户比重 图5 熟人流转土地面积占比

(2)CHFS数据。西南财经大学中国家庭金融调查研究中心主持的中国家庭金融调查(CHFS)2015年的微观数据显示(表2),农地转出户中,进行熟人流转的农户占比在稻作区更高,而且从土地流转期限看,稻作区的土地流转期限更长。由此表明,相比于旱作区,中国水田稻作区的土地流转交易虽然具有熟人流转的交易对象选择特征,但流转交易过程中约定的转出期限更长。缔约期限越长往往意味着更为稳定、可预期的契约关系,从而说明我国水田稻作区农地流转交易存在更为显性的契约关系特征。

表2 不同种植区的土地流转特征

(三)变量设置及说明

1.被解释变量

本文主要考察中国的水田稻作、旱作两类不同的种植方式对农村土地流转交易对象和交易中所选择合约形式的影响。分别使用“农地转出对象是否为熟人”(2)全国9省数据问卷中“农地转出对象”的选项包括:亲戚、邻居、本村的普通农户、本地的生产大户、外来的普通农户、外来的生产大户、龙头企业、农业合作社和村集体。本研究参照Wang 等的分类[17]逻辑将亲戚、邻居、本村的普通农户设置为熟人,其余主体设置为非熟人。和“农地流转交易是否签订书面合约”(3)全国9省数据问卷中“农地转出签订的合同形式”包括:没签约、口头合同和书面合同。本研究将没签约和口头合同设置为非正式合约。作为被解释变量,以检验中国农村土地流转中关系型交易对象和契约化交易形式的发生机理。同时,使用“本地化交易对象”、流转合约形式的有序变量和“农地转出期限”分别替换被解释变量进行稳健性检验。

2.主要解释变量

主要的解释变量为种植方式。本研究使用两种方式刻画农户的种植方式。根据9省农户问卷中“家庭承包地水田面积”拟合出全部为水田和全部为旱地的两类农户,并与“家庭承包地中水田占比”一同作为本文的核心解释变量。

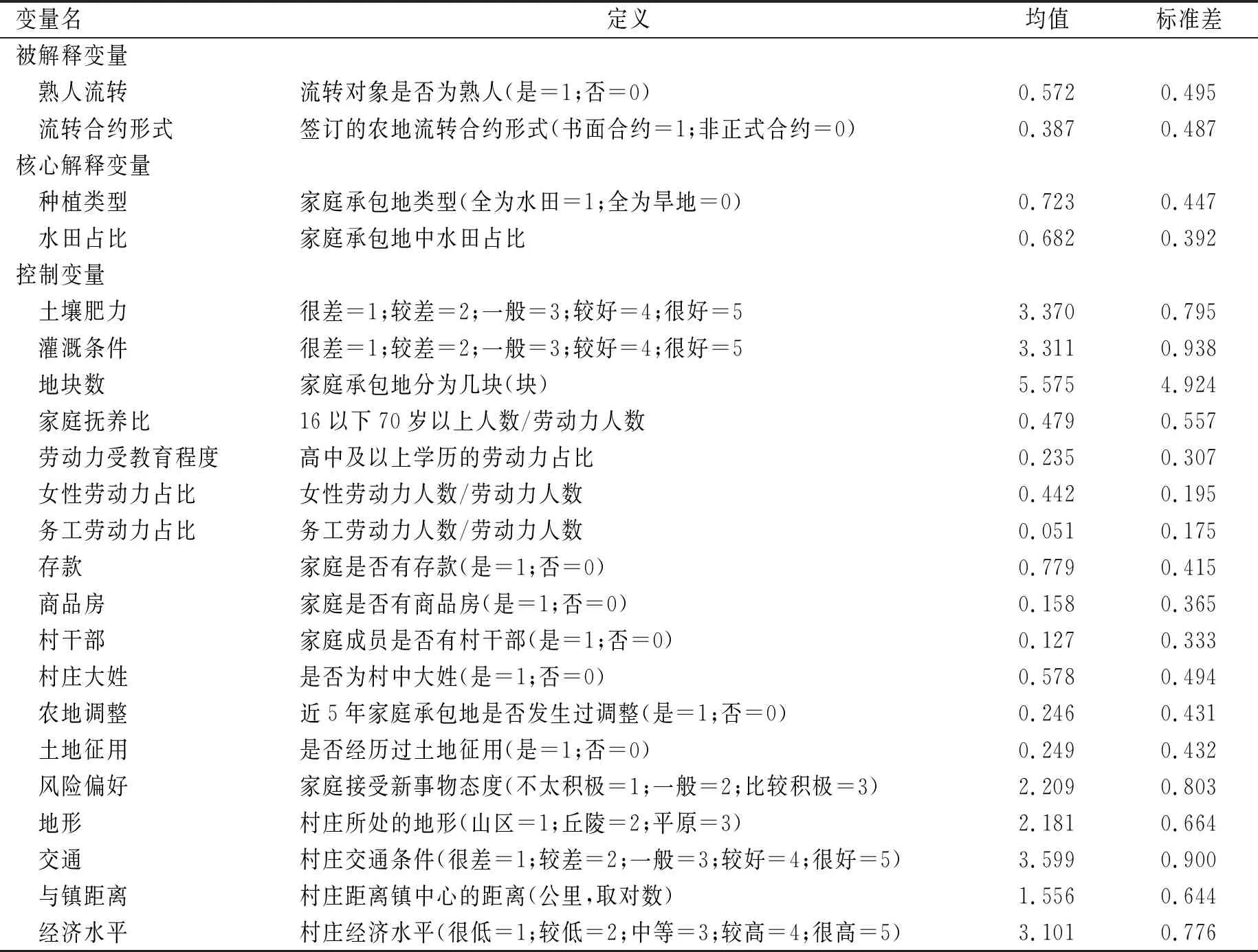

3.控制变量

土地特征是衡量农业资源禀赋和流转交易价值的重要指标,因此本文首先控制了土壤肥力、灌溉条件等土地特征。社会资本是影响农地流转对象和合约选择的可能因素。经济状况可以用来衡量社会资本[18-19],本文引入家庭存款情况和是否有商品房作为控制变量。此外,Glaeser 等[20]指出,社会组织是表征社会资本的重要变量,为此,本文引入了家庭成员中是否有村干部和家庭是否为村中大姓作为控制变量。农地产权安全性与稳定性也是农地流转不可忽视的重要影响因素,因此本文控制了农地调整和土地征用情况。本文进一步控制家庭人口特征和劳动力结构。由于农户家庭的风险偏好会影响到农户土地流转的行为选择,因此本文进一步控制农户的风险偏好。除此之外,本文还控制了村庄层面的特征以及镇虚拟变量。变量的定义与描述见表3。

表3 变量定义及描述性统计

(四)模型选择

为了估计不同种植类型对农地转出户交易对象选择和合约形式选择的影响,本研究建立以下基准模型:

Yi=α0+α1Xi+α2Di+εi

(1)

式(1)识别了两组方程,其中Yi为农地的熟人流转和流转合约形式,Xi表示种植类型,Di表示由土地特征、家庭特征、村庄特征等变量组成的矩阵。α0为常数项,α1和α2为待估计系数,εi表示误差项,并假设满足标准正态分布。

需要指出的是,本研究中的种植类型对农户农地熟人流转和流转合约形式的无偏估计需要解决可能的内生性问题。为此,本文通过替换被解释变量等方式进行稳健性检验。此外,本文将气温和降水作为种植类型的工具变量,对基准模型的因果关系进行再检验,以尝试弱化并解决本文存在的内生性问题,以进一步证明本文基准估计结果的科学性和可信度。

四、模型结果与分析

(一)种植类型与农户农地流转及合约选择

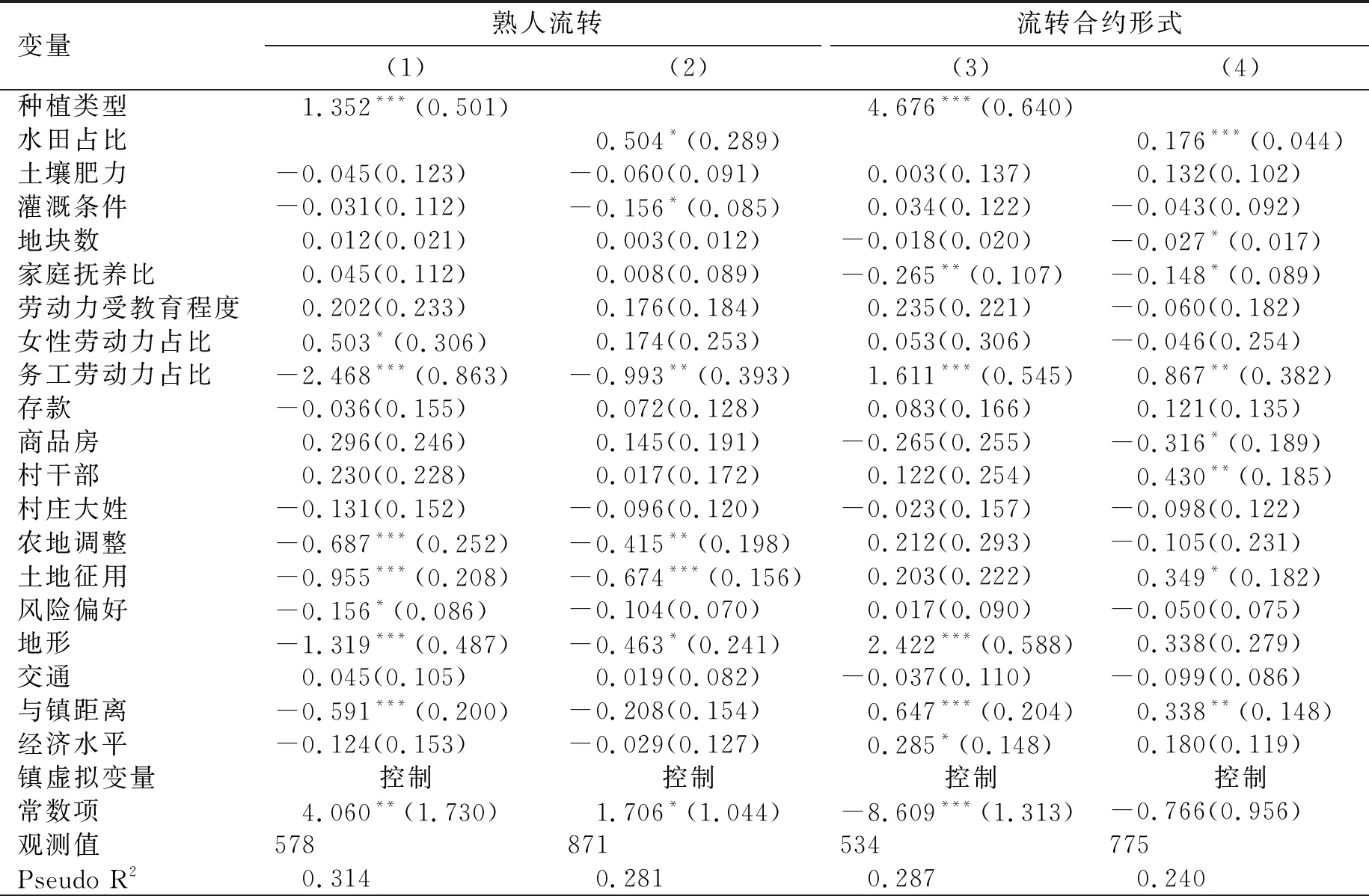

表4报告了本文的基准估计结果,分别考察了种植类型和水田占比对熟人流转和流转合约选择的影响。估计(1)的结果显示,相比于旱地,家庭承包地全为水田的农户更可能选择将承包地流转给熟人对象。估计(2)的结果进一步证明,水田占比增加也显著激励农户选择熟人流转。从而表明,水田稻作区具有更为浓厚的关系型交易对象特征。与此同时,估计(3)和估计(4)的结果表明,水田种植区的土地流转交易相较于旱作区更倾向于选择正式的书面合约形式,呈现出土地流转形式契约化的特征。

表4 种植类型对农地熟人流转与合约选择的影响

(二)稳健性检验1:重新刻画被解释变量

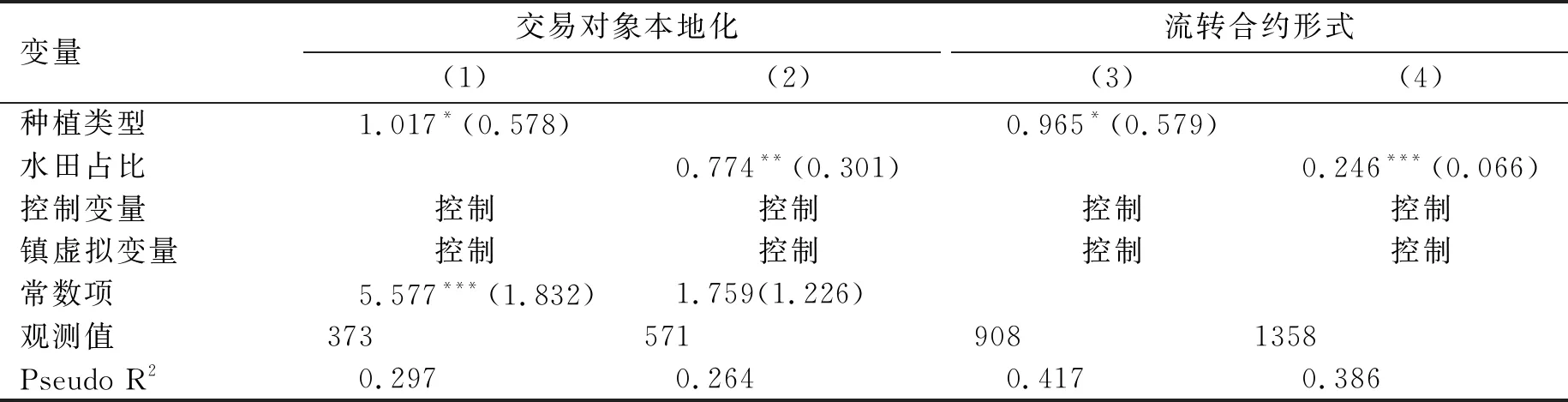

中国乡村社会的差序格局,内含着以关系为本位的运行逻辑且广泛存在着人格化特征的农地流转交易。交易对象的熟人化是人格化交易的典型特征,熟人网络一般指由亲缘、地缘关系所组成的社会关系体系,内含着感情依赖的信任机制和经济理性的选择逻辑[21]。基准回归对于熟人流转的刻画侧重于亲缘关系的刻画,本节从地缘关系的视角进一步考察不同种植类型对土地熟人交易的影响。将“农地转出对象”中本村的普通农户和本地的生产大户界定为本地交易对象,将外地经营主体和其他经济组织界定为外地交易对象(变量设置:本地交易对象=1;外地交易对象=0)。表5中估计(1)和估计(2)的结果显示,种植类型和水田占比均显著促进农地流转交易对象的本地化,从而验证了稻作区基于地缘关系优选交易对象的市场交易特征。本文进一步基于流转合约形式的有序变量(变量设置:没签约=1;口头合同=2;书面合同=3)采用Ordered Probit模型进行估计,估计(3)和估计(4)的结果证明,水田种植方式会诱导土地流转交易形式的契约化,从而验证了文章结论的稳健性。

表5 种植类型与交易对象本地化及合约选择

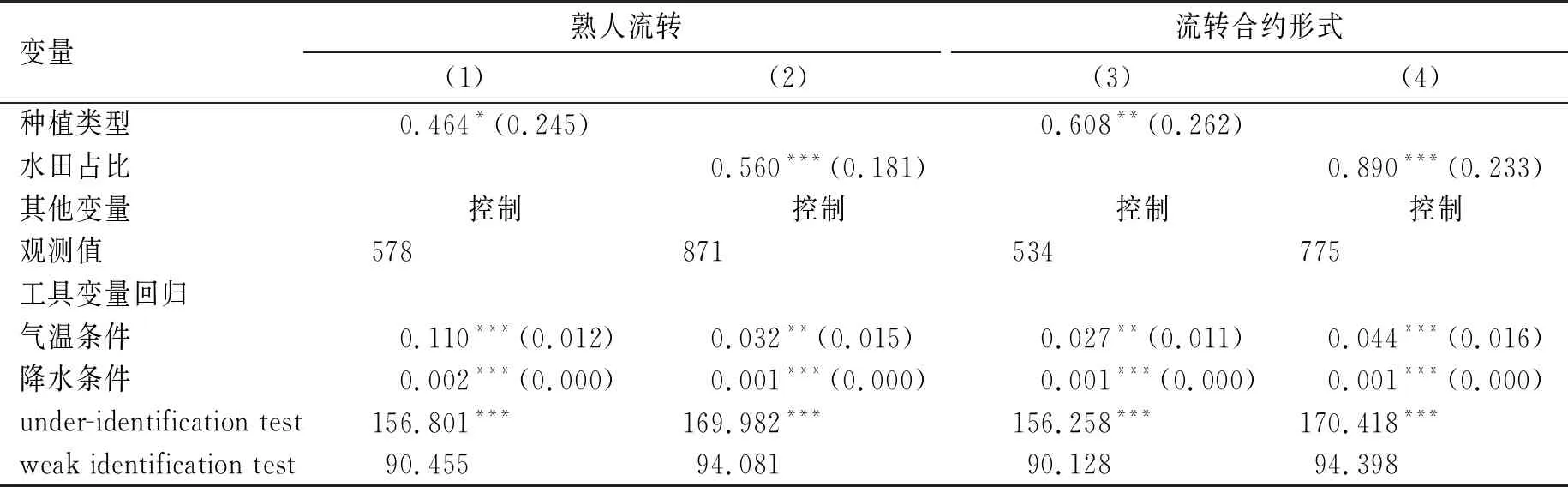

(三)稳健性检验2:基于内生性问题的考察

作物的适种性通常被视为外生于种植行为的合适工具变量。水田农业的开展往往需要气温和水源条件相匹配,降雨和热量的丰富度、灌溉水源的充沛度均是水田种植的基要条件[22]。在中国的种植分区中,气温条件较高、降水量丰沛的亚热带地区更适合开展水田经营,也是中国水稻作物的主要分布区域。本文选择种植区的气温和降水条件作为水田经营的工具变量。表6使用工具变量法的估计模型中,估计(1)和估计(2)的结果显示,水田经营方式依然会强化农地交易对象的熟人化;估计(3)和估计(4)证明了水田经营方式也会诱导流转合约形式的契约化,并且弱工具变量检验和识别不足检验表明,本研究所采用的工具变量不存在弱工具变量和识别不足的问题。由此进一步验证上文估计结果的稳健性。

表6 工具变量法检验

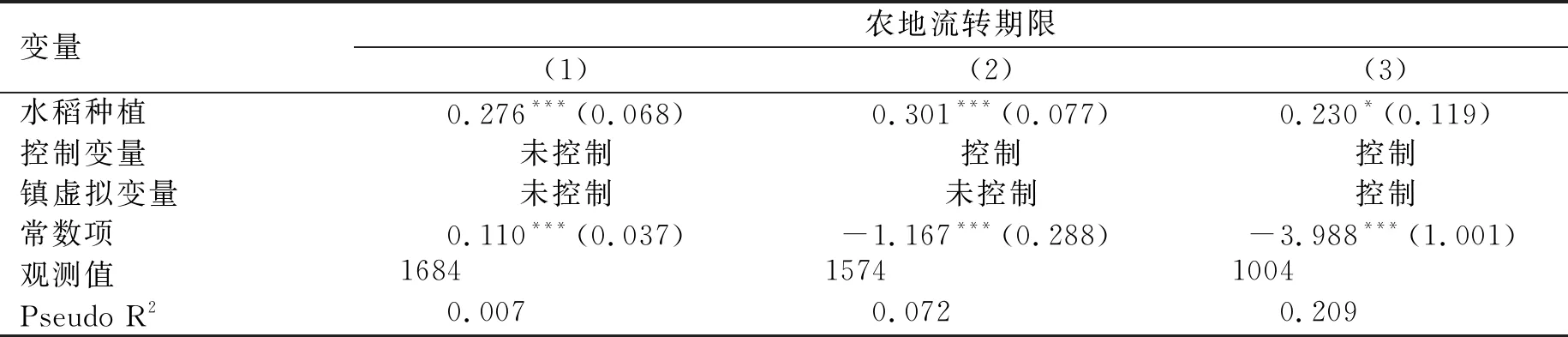

(四)稳健性检验3:基于农地流转期限的讨论

合约期限的缔结及其长短能够代表不同的契约关系并影响缔约双方的行为。Williamson[23]认为,基于特定关系所进行的专用性投资及其“锁定”效应,会导致缔约当事人形成某种事后的垄断优势,稳定且长期的合约则成为规范交易并明确利益分配的必要选择。不仅如此,已有经验证据表明[24-25],稳定合约期限可能成为缔约双方最小化交易费用的重要策略。可以认为,流转合约缔结的长期化也是交易关系契约化、正式化和市场化的重要表征。为此,本节使用“农地流转期限”替换被解释变量,并进一步将种植方式精确至水稻种植。在逐步控制其他变量后的3个模型估计结果均显示(表7),水稻种植均显著促进了农户签订长期流转合约。这一结果进一步证明了本文的基本结论。

表7 替换被解释变量的再估计

五、进一步的分析

(一)契约精神和市场化特质的外溢性

本文的基本逻辑是,南方水田种植的劳动“过密”与灌溉协作的生产方式,构筑了稻作区更为浓厚的集体主义文化和更为严密的社会关系网络,这尽管诱发了土地流转的熟人化,但却是基于信任机制并节省产权交易成本的选择性策略。不仅如此,在关系交易表象的背后,村庄集体行动与合作行为的存续与拓展,还内含着隐性的契约和严格的声誉约束,从而使得南方稻作区能够衍生出规则意识和契约精神。这意味着,由传统农耕方式镌刻的集体主义文化事实上也是市场化、契约化社会秩序形成的内在驱动因素,由此使得千百年的水田经营和水稻种植传统形成了南方更为浓厚的现代市场精神。契约精神与创业精神被视为现代市场精神的重要内容,为此本文作进一步的讨论,一方面证明契约化、市场化与集体主义文化共存兼容于中国南方的文化传统,另一方面解读中国南方集体主义文化与经济发展现实的逻辑自洽性。

1.契约精神

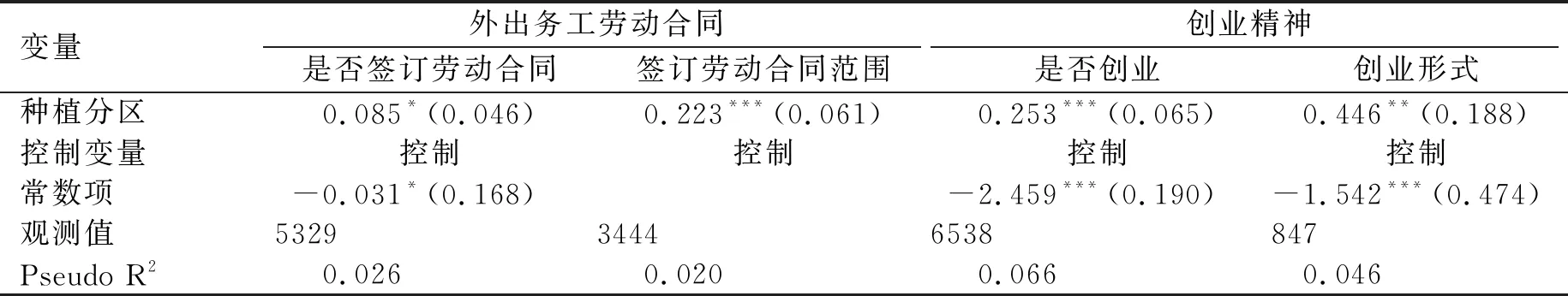

本文基于问卷中“家庭成员外出务工签订劳动合同程度”(4)全国9省数据问卷中“家庭成员外出务工签订劳动力合同程度”的问项内容包括:都签订、大部分签订、少部分签订和没有签订。本研究将都签订、大部分签订、少部分签订设置为签订合同。,设置变量“是否签订劳动合同”(变量设置:是=1;否=0)和“签订劳动合同范围”(变量设置:少部分签订=1;大部分签订=2;全部签订=3)作为契约精神的代理变量,分别使用Probit模型和Ordered Probit模型进行估计。表8的结果显示,相比于旱作区,水田稻作区农户外出务工更可能签订劳动合同,且签订程度更高。

2.创业精神

本文基于问卷中“农户创业情况”(5)全国9省数据问卷中“农户家庭创业情况”的问项内容包括:没有创业、独立创业和与别人联合创业。,设置变量“是否创业”(变量设置:是=1;否=0)和“创业形式”(变量设置:与别人联合创业=1;独立创业=0)作为创业精神与商业合作精神的代理变量纳入回归分析。表8的估计结果表明,水田种植区农户具有更为积极的创业精神。特别需要注意的是,稻作区农户更倾向于采用与别人联合的方式开展创业,这一结果进一步佐证了水田稻作区遵循着糅合商业合作与市场精神的行为逻辑,从而有助于形成市场秩序。

表8 种植方式与市场精神

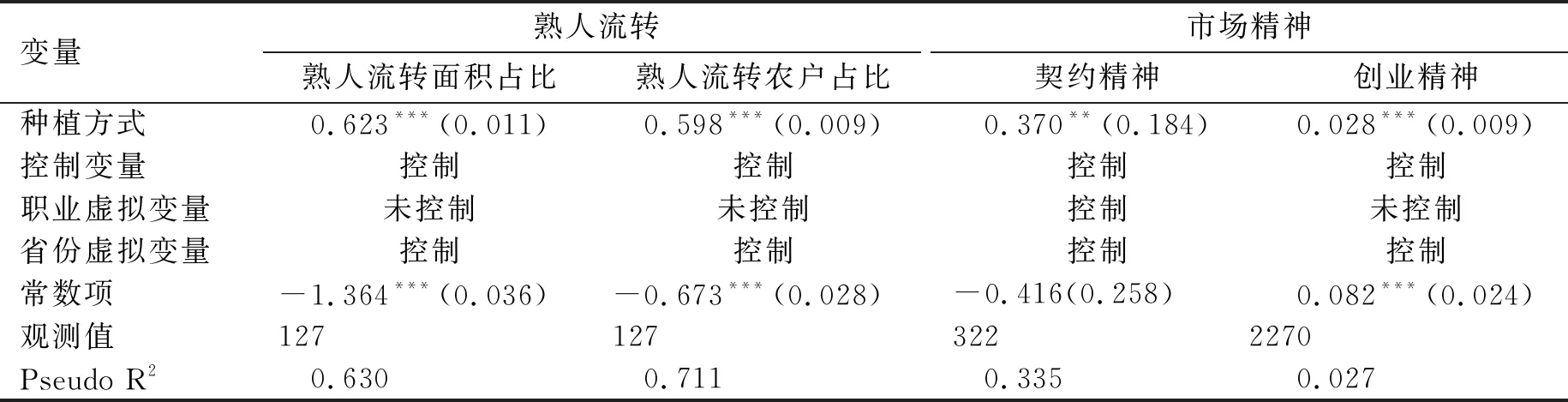

(二)基于CLDS数据的再检验

为进一步验证本文估计结果的稳健性,本文使用2016年CLDS数据进行再检验。根据CLDS村庄问卷中“村庄第一主产粮”的问项结果,将水稻主产村赋值为1,小麦主产村赋值为0。首先,从村庄层面验证稻作区的熟人流转。使用问卷中“转给亲属或熟人的土地面积占本村农业生产总面积比重”与“土地转给亲属或熟人的农户占全村农户的比重”作为被解释变量,以测度农村熟人流转的情况。表9的估计结果显示,相比于小麦主产村,水稻主产村农户的熟人流转面积占比高出62.3%,熟人流转农户占比高出59.8%。其次,使用问卷中“是否签订书面劳动力合同”和“是否创业”作为契约精神和创业精神的代理变量进行回归分析。表9的估计结果表明,相比于北方麦区,南方稻作区显著倾向于劳动缔约和创业活动,从而表明稻作区农民更具市场化的特质。

表9 基于CLDS数据的证据

六、结论与讨论

中国是一个以农立国的文明古国,水田稻作区和旱作区作为最重要的粮食种植区,广泛分布于中国的南北方。“稻米理论”阐释了由稻麦不同的种植特性所形成的中国南方的集体主义文化与北方的个人主义文化。但其描述的南北文化特质却与中国南北经济发展水平和市场化发育程度的实际不相符合。这意味着有必要对“稻米理论”作进一步的解理和阐释。本文认为,水田稻作经营构筑了村社内部的关系交易、集体意识与一致性行动,但同时也形塑了交易信任、合作文化与契约型行为秩序的基因。因此,南方集体主义文化与市场精神具有逻辑统一性,呈现出交易对象关系化与交易形式契约化的本质特征。从契约理论来说,前者是降低事前搜寻成本与谈判成本的重要机制,后者则是节省事后交易成本的重要机制。

(一)主要结论

本文基于全国9省农户调查数据,对水田稻作区和旱作区农地流转市场的交易特征进行实证检验。结果表明,相比于旱作区,水田稻作区的农户更加倾向于将土地流转给亲戚、邻居、本村普通农户等熟人,呈现出土地流转交易对象熟人化、本地化的特征。但同时,稻作区的土地流转交易更加倾向于选择书面合约,交易形式契约化程度更高。对流转期限的考察发现,稻作区农户的土地转出期限更长,契约关系更加稳定和可预期。进一步的分析表明,村社经济交易的契约化特征具有外溢性,水田稻作区农户更多开展创业活动,外出务工也更倾向于签订劳动合同。从而表明,稻作区农民具有更为浓厚的契约化与市场化精神。水田稻作区遵循着糅合商业合作与市场精神的行为逻辑,从而有助于市场秩序的形成与扩展。本文特别强调,合作秩序的生成、存续与拓展,需要隐性契约和规则秩序加以匹配和制约,集体主义精神是催生契约精神、诱导市场化发育的重要文化土壤。

(二)进一步的讨论

南方农村能够一方面利用熟人网络及其信任机制以节省交易成本,另一方面则通过契约化及其合作机制以扩展市场秩序,并将两者巧妙地结合起来,展现了社会理性与经济理性兼容的中国智慧。本文的启示在于:

第一,集体主义文化隐含着隐性的契约关系和严格的社会秩序。因此,集体主义文化和契约精神具有内在的逻辑统一性。集体主义历来被视为中华民族文化特征的典型表现,一方面,集体主义文化带来的社会互助、雪中送炭等美德编织了生存兜底机制和风险化解机制,构筑了中华民族浓厚的集体意识和坚强的生存韧性;另一方面,集体主义文化隐含的市场化精神、规则意识将驱动中国现代经济社会的快速发展。

第二,农地流转是变革我国小规模分散化农业经营格局的重要策略。通过扩大农业规模并将土地从生产效率较低的农户手中配置给经营能力更强的生产主体,对转变农业经营方式、提升农业生产效率意义重大[26-27]。但中国农地市场中的熟人交易往往备受诟病,并引发了“小农复制”的担忧。事实上,熟人交易并非低效,与熟人交易同时存在的契约化则是市场化发育的重要动因。

第三,逻辑上而言,经济增长一般来源于现代契约关系下的市场竞争。基于理性化的个人之间所缔结的契约,可以排除人情纠葛和关系垄断以节省交易费用,并融通各方的协作力量以保障效率。市场竞争所激励的行为努力、要素配置与开放性交易,是改善经济效率的核心线索。个人主义文化是小麦种植赋予北方农民的历史遗产,旱作农业所决定的生产关系的松散性与行为选择的独立性,造就了北方农民相对独立的个人主义的文化积淀。因此,必须挖掘北方个人主义文化的精神特质,将个人主义文化所蕴含的一般信任机制、非人情关联、突破血缘地缘的交易基因,转换为市场化契约交易的扩展秩序,并进一步开放市场机会,鼓励创新创业,弘扬企业家精神,从而激发中国北方的经济活力,不断缩小南北经济发展差距。