五世噶玛巴河西之行对藏传佛教中国化的推进

——以百灵寺《敕建普福寺纪功德碑》为中心

阿旺嘉措 王振宇

[提要]五世噶玛巴德银协巴(de bzhin gshegs pa,1384-1415)为明代三大法王之首,其晋京之行意义重大。文中,我们以百灵寺《敕建普福寺纪功德碑》为重要证据,结合《红史》《贤者喜宴》和《噶玛噶仓传承大宝传记·无边宝月水晶鬘》等典籍,对五世噶玛巴返藏途中的河西之行进行考述。在确证五世噶玛巴曾于返藏途中取道河西地区的甘州(kan civu)、凉州(lang jus)广弘佛法、维修寺院的同时,勾勒出五世噶玛巴河西之行的大致路线,并结合历史背景和汉文史籍就其取道河西返藏的原因进行分析,指出取道河西返藏应是五世噶玛巴在综合考虑明朝政府的河西治理政策和自身意愿的情况下做出的选择。五世噶玛巴的晋京之行在促进汉藏文化交往交流交融的同时,强化了汉藏佛教关系,推进了藏传佛教的中国化进程。

噶玛噶举是藏传佛教噶举派中影响最大、流传最广的一个支派,该派最早形成藏传佛教特有的活佛转世制度,并逐渐形成“黑帽系”和“红帽系”两个传承系统,其中黑帽系传承至今。五世噶玛巴德银协巴(de bzhin gshegs pa,1384-1415),本名却贝桑布(chos dpal bzang po),出生于今西藏自治区工布地区尼洋河流域的年当(myang po vdam)地方。4岁始跟随噶玛巴红帽系二世喀觉旺波(mkhav spyod dbang po,1350-1405)学习佛法,后被认定为噶玛巴黑帽系四世若贝多吉(rol pavi rdo rje,1340-1383)的转世。18岁时游走于卫藏等地传法,声名隆显。1406年,应明成祖之召请,五世噶玛巴随侯显等人一行经河州、陕西、河南、安徽等地,于1407年正月抵达南京。五世噶玛巴在内地居留一年半之久,1407年二月,他应诏于南京灵谷寺主持规模宏大的超荐法事并为明成祖传授灌顶,瑞应屡现。同年三月,他被明成祖册封为“万行具足十方最胜圆觉妙智慧善普应佑国演教如来大宝法王西天大善自在佛领天下释教”。同年七月,他受明成祖之命,赴五台山为徐皇后建资荐大斋。永乐六年(1408)四月,五世噶玛巴由五台山辞归,并于次年晚秋抵达位于今昌都市卡若区扎曲河上游的噶玛寺。此后,他一直在卫藏各地弘扬佛法,1415年圆寂于楚布寺。

毋庸置疑,五世噶玛巴的晋京之行,掀起了藏传佛教于中原地区传播的又一热潮[1](P.49),极大地推进了明代汉藏文化之间的交流与融合[2](P.128-131),强化了汉藏佛教的亲缘关系。对此,目前学界有关五世噶玛巴在南京(nan jing)及五台山(ri bo rtse lnga)等地传法活动的研究中已有揭露①。此处,笔者拟以学界尚未注意到的百灵寺《敕建普福寺纪功德碑》藏文碑文为主要依据,结合《红史》(deb ther dmar po)、《贤者喜宴》(chos vbyung mkhas pvi dgav ston)及司徒班禅·却吉迥乃(si tu chos kyi vbyung gnas,1770-1774)所著《噶玛噶仓传承大宝传记·无边宝月水晶鬘》(sgrub brgyud karma kam tshang gi brgyud pa rin po chevi rnam par thar pa rab vbyams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba)等典籍所载,试就明初五世噶玛巴德银协巴于其返藏途中取道河西②一事进行考述,以期能进一步揭示出五世噶玛巴晋京之行对强化汉藏佛教关系所具有的重要意义,并就教于方家。

一、五世噶玛巴的河西之行

目前所见有关五世噶玛巴的生平事迹主要见载于巴卧·祖拉陈瓦(dpav bo gthsug lag phreng ba,1504-1566)所著《贤者喜宴》、司徒班禅·却吉迥乃所著《噶玛噶仓传承大宝传记·无边宝月水晶鬘》(以下简称《噶玛巴活佛传》)、丹玛·江永茨诚(vjam dbyangs tshul khrims)所著《历代噶玛巴传》(karma pa sku phreng rim byon gyi mdzad rnam)以及噶玛·恩登丹杰(karma nges don bstan rgyas)所著《一至十六世历辈噶玛巴传》(karma pa sku phreng bcu drug pa tshun rim par byon pa’i rnam thar phyogs bsgrigs)。经过对其传记内容的比较分析,上述典籍中有关五世噶玛巴晋京路线的记载,仅《噶玛巴活佛传》向我们透露出五世噶玛巴到过河西的些许线索。对此,谢光典曾有提及。他认为五世噶玛巴曾于晋京之时取道凉州(lang jus),后取道甘州(kan civu)返藏[3](P.233)。但在结合学界已有的关于《贤者喜宴》所载五世噶玛巴晋京路线的研究对《噶玛巴活佛传》的相关内容进行解读的过程中,我们发现仅就目前所见的有关记载而言,把《噶玛巴活佛传》有关五世噶玛巴晋京路线中的相关记载翻译为“取道凉州”似乎不妥。

就目前有关《贤者喜宴》中五世噶玛巴晋京路线的研究来看,五世噶玛巴晋京途中并未到过凉州③。而谢光典却以《噶玛巴活佛传》中的相关记载认为五世噶玛巴曾于晋京途中取道凉州。是故,我们有必要对谢光典文中提到的《噶玛巴活佛传》中有关五世噶玛巴进京路线的记载进行分析。其原文如下:

(法王)于二十二岁阴木鸡年(1405)从卫(dbus)出发,经北路到达堆索(stod sog)④,冬天住在那霍(nags shod),暮春时经郭代(sgom sde),于火狗年(1406)七月三日到达拉登寺,七月八日到达噶玛寺。(笔者译文)

关于五世噶玛巴的返藏路线,《贤者喜宴》《噶玛巴活佛传》《历辈噶玛巴传》以及《一至十六世历辈噶玛巴传》等均有记载,其中《贤者喜宴》《历辈噶玛巴传》和《一至十六世历辈噶玛巴传》三者内容基本一致。此处,我们以《贤者喜宴》所载为是,其返藏路线如下:

(法王)于五台山(ri bo rtse lnga)的噶举寺院驻锡之时,在五台山每一处山上皆看见有不同色身的文殊菩萨,且长久地弘扬佛法,其成就如泉而涌,赋予诸多创新。如是,(法王)使汉、蒙、突厥、西夏、康区安多等地无数人实现了圆满福报与永久安乐。后(法王)动身前往狭小之藏地,当抵达塔木桌子山(rdam cog tse la)之时,若依吉祥萨迦派之见,止贡(vbri gung)、丹萨(gdan)、达仓(stag)等三地与汉地所辖之领地无法相比,所有南北卫藏(之财富)尚不及汉地一位小小官吏所有财富。……[6](P.211)

相较于《贤者喜宴》中有关五世噶玛巴返藏路线的模糊记载,晚出的《噶玛巴活佛传》则为我们提供了较为具体的内容,明确指出五世噶玛巴的返藏路线是取道甘州。原文如下:

如是,(法王)为汉、蒙、突厥、西夏等地的无数人众做了利生事业,后取道甘州(kan civu),经噶玛(karma),于牛年晚秋到达丹地的噶玛寺。(笔者译文)

谢光典指出,这里的噶玛(karma)指的就是位于今天祝藏族自治县大红沟乡的百灵寺[3](P.233),该寺由四世噶玛巴若贝多吉于其由大都返藏途中修建[7](P.184)。

此外,在布西玛毫哇德思尔雅(bhi kshu ma sho wa ti su rya)所著《凉州佛寺志》(lang jus sde bzhi rten rnams kyi dkar chag dang lam yig rab gsal sgron me zhes bya ba)一书中,亦有五世噶玛巴到过河西的记载[8](P.124)。此书的汉译本有两个,分别是1988年旺谦端智所译《凉州佛寺志》和1994年苏得华所译《凉州四部寺简史》。书中有关德银协巴在凉州地区弘法一事,见载于有关倒塔寺(又称洞儿寺)的叙述中。其原文如下:

对此,旺谦端智的译文是:

它后面的经堂里供有藏文《甘珠尔》大藏经和尕玛巴西、尕玛让香道吉、尕玛绕贝道吉以及其它后世尕玛的塑像。[9](P.114)

苏得华的译文是:

它后面的经堂里供有藏文大藏经《甘珠尔》。噶玛巴西、噶玛让雄多杰、噶玛绕贝多杰以及后世噶玛岱银夏巴等都到过此地,加持过此地。[10](P.18)

参校原文,我们可知相较于旺谦端智的译文,苏得华的译文更为贴近原意。原文的确切译文应为:

它后面的经堂里供有藏文大藏经《甘珠尔》。噶玛巴西、噶玛让雄多杰、噶玛若贝多吉以及后世噶玛德银协巴等四世(噶玛巴)都亲临并加持过此地。(笔者译文)

据《凉州佛寺志》所载二世至五世噶玛巴都曾到过凉州地区的倒塔寺。倒塔寺位于今武威城内大北段西侧罗什寺后,与罗什寺关系密切,永乐四年(1406)铸有洞儿寺钟和罗什寺钟,二者形制相同[11](P.96)。

然孤证不立,仅就成书于18世纪的《噶玛巴活佛传》和成书于19世纪的《凉州佛寺志》所载,我们虽有理由认为五世噶玛巴到过河西地区的甘、凉二州,但尚难坐实,更无从得知其在河西地区的具体活动。所幸的是,目前残存的百灵寺《敕建普福寺纪功德碑》为我们提供了更为直接的证据。

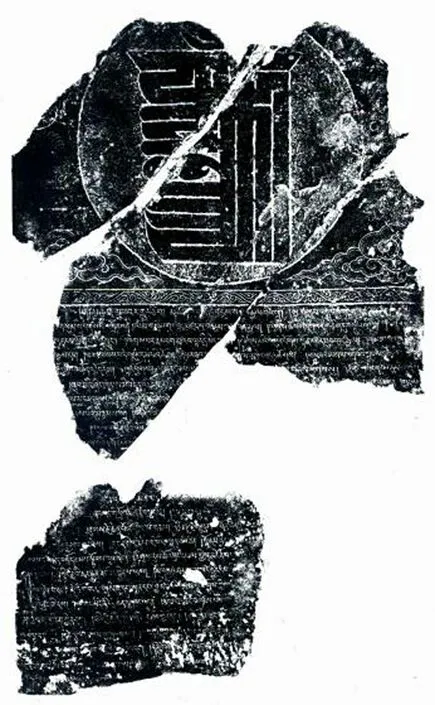

二、《敕建普福寺纪功德碑》所记汉藏佛教交流

百灵寺位于今甘肃省武威市天祝县大红沟乡西顶村,藏语称噶玛岗(karma sgang),汉文又有“白岭寺”“白莲寺”等几种写法,现已无存。与噶玛巴相关的记载,除见于《安多政教史》(mdo smad cos vbyung)、《凉州佛寺志》之外,明正统七年(1442)所立之《敕建普福寺纪功德碑》是目前所见最为直接的材料。该碑现存于天祝藏族自治县大红沟乡西顶村,距县城西北约120公里处。碑石为砂岩质,现已残损成数块。两面刻,碑阳为汉文,碑阴为藏文。乔高才让、李占忠在其所著《百灵寺考察记》一文中,曾对该碑的残毁历史及碑阳的汉文碑文进行了较为详细的考述[12](P.214-223)。2014年吴景山在其编著的《安多藏族地区金石录》一书中,首次披露了该碑碑阳和碑阴的拓片,并对碑阳的汉文碑文进行了录文。此处,笔者拟在对前述《百灵寺考察记》一文中有关汉文碑文的考述进行补释的同时,以《安多藏族地区金石录》一书中的拓片为底本,试就碑阴的藏文碑文进行识录、翻译和分析。

(一)《敕建普福寺纪功德碑》汉文碑文补释

为了便于下文的分析,兹抄录碑阳汉文录文如下:

……普福寺纪功……

……之教以慈悲为怀,神通为用,普及群伦,明真去妄……

人□心广大无穷……

皇度也,自周星闭彩,汉□□乾,法弘华夏,摩腾、达摩之旨,禅宗……

圣朝统一寰宇,凡京□□寺度僧追古以倍时为盛哉。凉乃古……

抑尝考之,乃唐僖宗所创也。年既滋久,瓦砾仅存。山环四……

峰翠屏,后隐苍龙□白虎伏,然而踞蹲其于胜概莫可……

御马监太监李公……

敕使西域,历览山□□□捐舍资财,躬督夫匠。剪茅鸠工,石……

朝赐名普福,寺□□□□门列四金刚,台建佛经二阁,钟鼓……

菩萨□□□□□□陀罗尼。两庑神像列护昭然。南有……

公□□□□□□□骑将军都指挥使朱君通

肃□□□□□□□□锁南监参,住持答里麻室利,凡十……

其□□□□□□□□□绀,瓦石砌为西土之冠,咸谓……

度□□□□□□□□□广仁慈,显治化行。孔子曰……

乎□□□□□□□□□□协诚,成斯善功,利……

佛……

万寿拯济……

复……

意……

……

……

报……

追……

证……

大明正统……

太监……[13](P.93)

关于汉文碑文中的相关人物,乔高才让、李占忠虽在其《百灵寺考察记》一文中,已参引《安多政教史》和《凉州佛寺志》中的相关记载进行考述。但就笔者所掌握的材料来看,其中仍有未尽之处,兹补释如下。

1、乔高才让、李占忠一文尚未就“骑将军都指挥使朱君通”的身份进行考证。按朱通见载于《明英宗实录》卷五十,其文如下:

(正统四年正月)癸卯,命左副总兵定西伯蒋贵佩平羌将军印充总兵官镇守甘肃,会川伯赵安充副总兵官镇守凉州,都指挥使朱通副赵安行事,兵部左侍郎柴车督察院右佥都御史曹翼参赞军务,各赐敕谕之。[14](P.967)

由引文可知,朱通为正统四年(1439)出镇凉州的明军高级将领。是故,他在碑文中的署名列于时任妙善通慧国师锁南监参(bsod nams rgyal mtshan)之前也在情理之中。

2、乔高才让、李占忠一文虽结合相关碑铭材料对妙善通慧国师锁南坚参在凉州地区的活动进行了梳理,指出锁南坚参圆寂后,由其侄锁南黑巴(bsod nams dpal)承袭国师之职,但尚未言及锁南坚参的族属问题。有关锁南坚参的族属,《明宣宗实录》载:

宣德三年陕西行都司土官都指挥佥事鲁失加遣头目禄禄进马,且奏:“即尔加簇剌麻锁南黑巴、头目绰束卜儿加等二百三十七帐、男妇一千一百六十五人,旧逃往苦薛等处,今皆招抚复业。”[15](P.608)

据此可知,锁南坚参为即尔加族高僧,该族原逃住苦薛等处,宣德三年由鲁失加招抚。

又《重修凉州广善寺碑》载:

先时有番僧伊尔畸者,居于此,能以其法动人,赐号通慧国师,赐寺名曰广善。伊尔畸弟子锁南黑叭,复嗣国师之号,阐其法焉。[11](P.104-105)

《安多政教史》载:

从前佛堂里住着一位名叫依格(dbyi dge)的藏族僧人,很有学识,从事利济众生之事,他被敕封的名号为“妙善通慧国师(mevo zhan thung ngvuvi ku shri)索南坚赞(bsod nams rgyal mtshan)”,佛堂之名为“广善寺”(gong hran dgon)。[16](P.215)

综上可知,“伊尔吉(畸)”和“即尔加”二者所指实为一族,应即藏文dbyi dge的同音异写。结合宣德三年(1428)鲁失加招抚之前该族曾住牧于阿真川一事[17](P.17),我们可以推知锁南坚参在凉州地区广善寺(gong hran dgon)的活动时间或应不早于宣德三年,其曾于宣德五年(1430)参与重修凉州白塔寺[18]。民国时期曾对青海各县番族进行过调查,其结果表明伊尔吉(即尔加)族一直存续,今居住于青海省民和县境内[19](P.382-383)。

(二)《敕建普福寺纪功德碑》藏文碑文考释

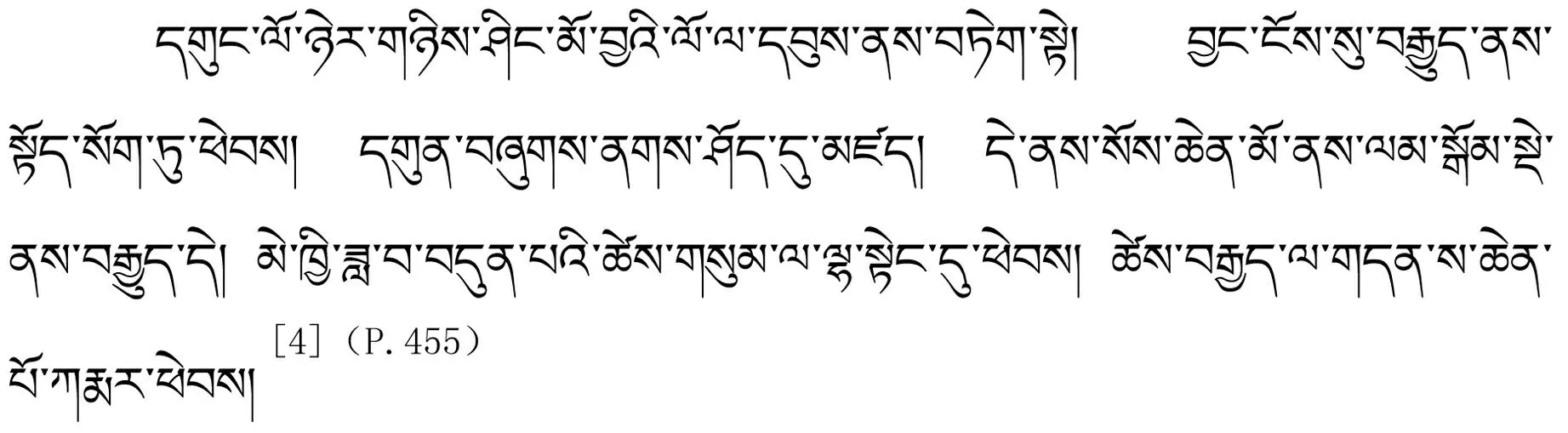

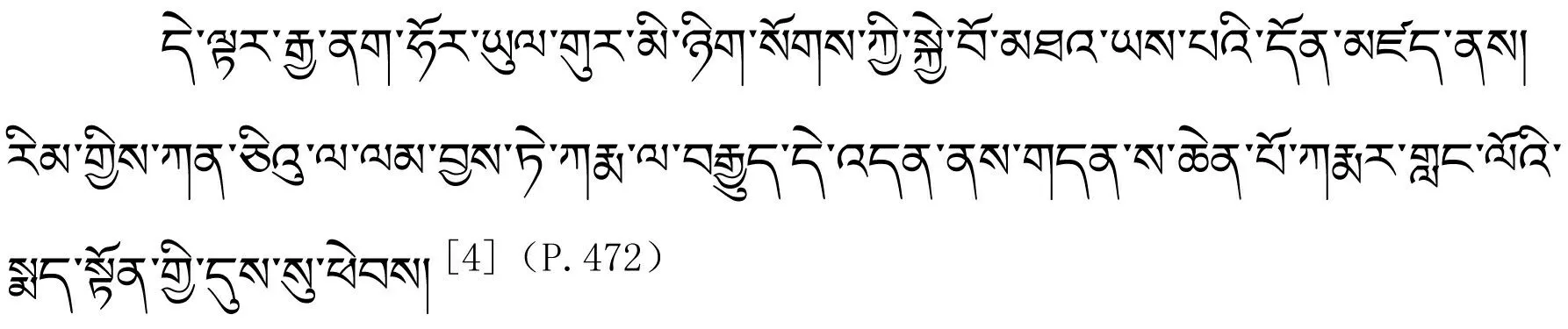

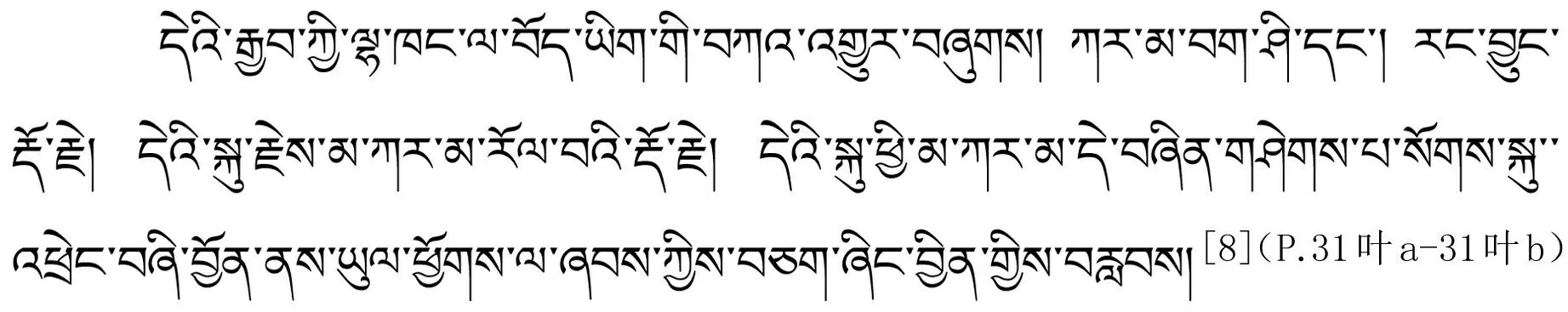

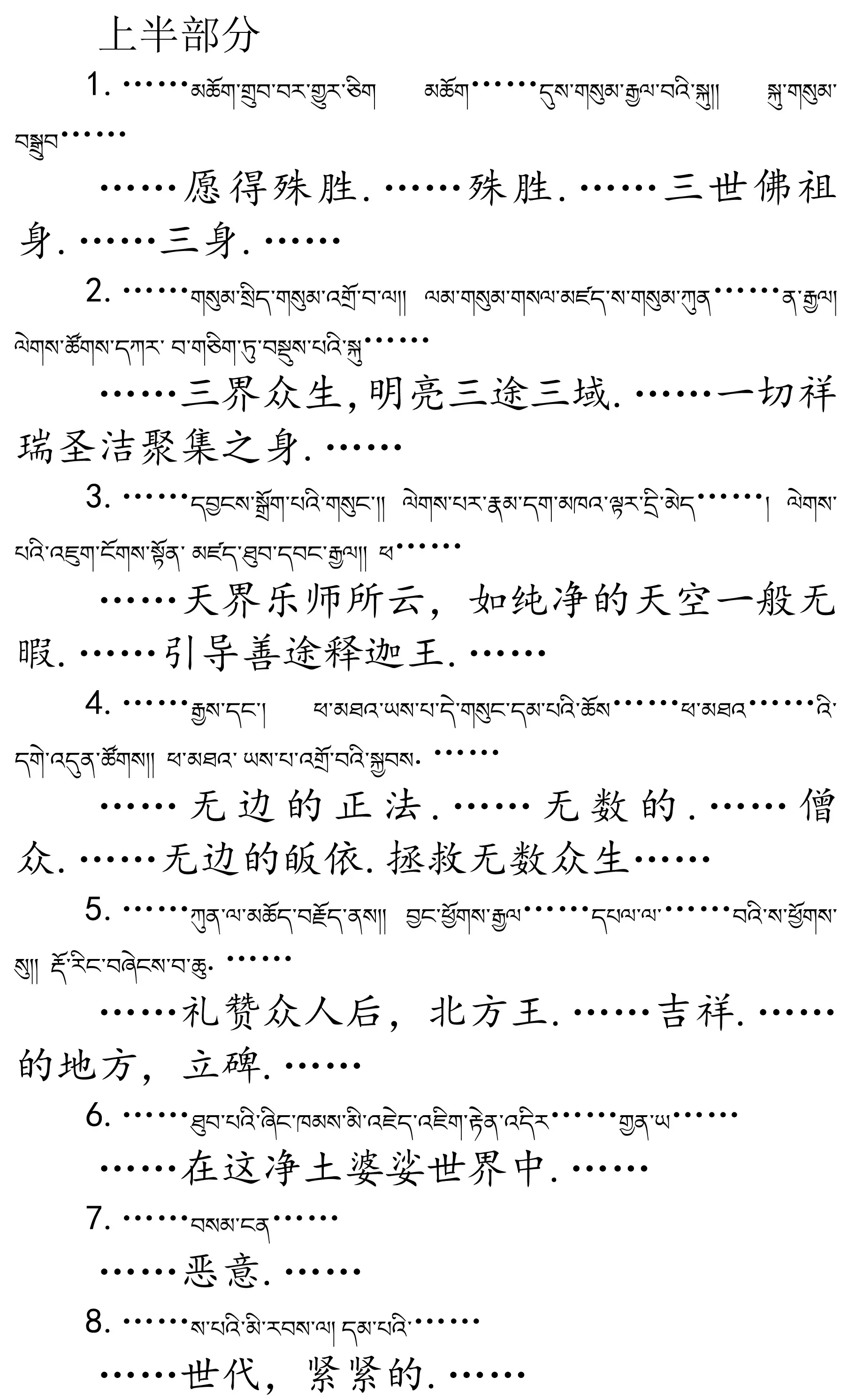

碑阴藏文边缘部分剥落较为严重,有些部分已很难识读,在已有的研究中尚未有人对碑阴的藏文进行识录和翻译。按残碑虽由三块组成,但就其行文和内容而言位于碑首的两块残碑可以缀合成一块(参附录1)[13](P.94)。所以我们对碑阴藏文的录文和翻译分为上下两部分,其中上半部分残存10行,识录10行;下半部分残存12行,识录11行。需要说明的是,有的地方残损严重,仅能识录出单个字体,故未进行译文。

符号说明:(1)……省略号表示原碑残损。(2)( )圆括号内字表示难以确认。(3)每一序号后的文字为一行。

上述残碑虽然只有三块,但就全碑的行文来说,上半部和下半部之间只缺三排,残存部分应能概括全碑的大致内容。就我们识读出的内容来看,碑阴与碑阳内容迥异。有关碑阳汉文内容的考证表明,此碑立于明正统七年(1422)。《安多政教史》载:

在此以下,有汉族称为白莲寺(pē lin zi)的噶玛巴静修处。这里原是一处颇为灵异的静修地,后有噶玛噶举派的许多大喇嘛在此参禅修行,由于曾是几个民族的栖止之处,因而获得了这个名称。曾有过这样的传说:古时,有四位瑜伽师在此长期修行,最后都飞上了天。据说其中有一位瑜伽师没有飞很远便落到附近的一处石岩上,从前每逢节日就能听到各种悦耳之音云。佛殿内有释尊等许多佛像。唐朝(thang khrovu)的第二代皇帝太宗誉为大乐神宫(bde chen lha khang)。大明第三代皇帝永乐曾加以维修。正统七年(公元1442),太监李贵(li gus)、善通慧国师(zhen thung ngvuvi ku shri)索南坚赞(bson nams rgyal mtshan)、释迦比丘喇嘛索巴华(bzod pa dpal)、沙弥达日玛室利(dharma shri)等修建了三间佛殿,两条环行路,左右各二十间厢房,天王殿、释尊涅槃殿,三座佛塔及鼓房、钟房等,题名为普福寺(bsod nams lha khang),其修建历史树有石碑。至清道光二十九年,十四胜生的土鸡年(公元1849年,己酉),已经一百零二年。[16](P.215-216)

据《安多政教史》所载,百灵寺在永乐年间和正统七年分别进行过维修。前文有关五世噶玛巴返藏路线的论述向我们表明,其于永乐六年(1408)返藏之时,取道甘州,依次到过凉州的倒塔寺和百灵寺,所以碑阴藏文中的噶玛巴应指五世噶玛巴德银协巴。碑阴藏文内容虽然十分有限,但就残留的只言片语我们仍可推测碑阴藏文是对五世噶玛巴于百灵寺驻锡弘法、增修佛殿一事的具体记载。由此,我们可知五世噶玛巴德银协巴在其返藏途中确曾取道河西地区的甘、凉二州进行传法活动,并对沿途的噶玛噶举派寺院进行过维修,而《安多政教史》所载永乐年间维修百灵寺一事即发生于此时。诚如碑阴所载,五世噶玛巴的河西之行为河西地区的民众带来了慈悲雨露,有力地促进了河西地区多民族文化的交流和融合,使河西地区的汉、蒙、西夏等地无数民众实现了圆满福报与永久安乐。

综合前文有关五世噶玛巴河西之行的考述,我们可知五世噶玛巴河西之行的路线大致如下:永乐六年(1408)四月由山西五台山出发,先到达甘州(今张掖市),尔后南下返藏,并依次莅临凉州地区的倒塔寺(今武威市北大街)和百灵寺(位于今天祝县大红沟乡西顶村)。

三、明朝的宗教政策:五世噶玛巴取道河西的原因

相比于进京时的路线,取道甘州返藏无疑会大大增加返途的艰辛,而五世噶玛巴却毅然选择了这条更加艰辛的路线。结合历史背景和当时明朝政府的河西治理政策,笔者认为此举应是明朝政府由河西地区的实际社会状况出发而采取的“因俗以治、尚用僧徒”政策的具体实施。元末,四世噶玛巴若贝多吉曾长期在河西地区的凉州、甘州等地传法、建寺,并曾朝拜敦煌莫高窟,他利用在河西地区传法的机会,与元朝西北各路宗王建立了密切的联系,极大地增强了噶玛噶举派在河西各族民众当中的影响力。[7]元明鼎革之际,社会动乱、烽火迭起,河西地区的寺院多半毁于此时的兵燹。长期的动乱,势必会助长河西民众借宗教以获得精神慰藉的情绪,所以明初藏传佛教在河西地区的影响力依然很大。《明史·西域二》载:

明洪武二十五年,凉国公蓝玉追逃寇祁者孙至罕东地,其部众多竄徙。西宁三剌为书招之,遂相继来归。[20](P.8562)

一名长期活跃于青海湖地区的噶玛噶举派高僧能以一封书信招抚罕东诸部,这一史实表明三罗喇嘛在当时的罕东各族中享有很高的声望,⑦藏传佛教高僧在明初河西甫定的情况下对稳定河西社会秩序,维护明朝统治有着重要的积极作用。基于这种社会现实,明朝政府在河西的治理中往往注重发挥藏传佛教高僧抚化安民、暗助王纲的作用。即如包侍御所言:“盖河西建寺立僧,我国家制御戎夷,藉为钜要。”[21](P.681)然而,明初河西地区的寺院多颓败不堪,僧无修行抚化之所,民无向善归化之区。五世噶玛巴于此时绕道河西返藏,一方面可以利用其噶玛噶举派活佛的身份沿途广布佛法、导民向善,稳固初定的河西社会;另一方面又可追溯前辈四世噶玛巴之足迹,借助明朝政府的支持对沿途相关寺院进行重修,进一步增强噶玛噶举派在河西地区的影响力。此外,正如谢光典在《四世噶玛巴若贝多吉元末西北朝圣巡礼活动考述》一文中所指出的那样,元末明初河西地区的佛教圣地在藏传佛教高僧的心中有着重要的吸引力。继五世噶玛巴之后,永乐十年(1412)四月启程进京的萨迦派高僧昆泽思巴(kun dgav bkra shis,1383-1415),在其返藏途中也曾取道甘州。[22](P.73-76)综上所述,取道河西返藏应是五世噶玛巴在综合考虑明朝政府的河西治理政策和自身意愿的情况下做出的选择。

结语

藏传佛教中国化,肩负铸牢中华民族共同体意识的特殊使命。历史上藏传佛教的中国化,是在中原王朝对藏地治理逐步深化的过程中发生的,是在藏地佛教与中原文化交往交流交融中发展的,是以藏传佛教界高僧大德维护国家统一为主要表现的。[23]明初五世噶玛巴的晋京之行,在促进汉藏文化交往交流交融的同时,强化了汉藏佛教关系,推进了藏传佛教的中国化进程。然而,诚如邓锐龄先生所言,巴卧·祖拉陈瓦所著《贤者喜宴》中有关五世噶玛巴德银协巴晋京之事的记载,约是缀缉当时随从入京的僧侣的记录成篇,史料价值极高,然因僧人们寄心清修,遗落世务,其所载多着墨于五世噶玛巴在南京受到的优遇及种种所谓天贶的灵异。[5](P.84-85)历辈高僧所著之五世噶玛巴传记其内容多循《贤者喜宴》之成例。值是之故,学界有关五世噶玛巴晋京之行的研究也主要集中于其在南京和五台山的传法活动,而对其在晋京途中的有关活动则鲜有论及,忽略了五世噶玛巴晋京之行对其沿途地区各民族文化交往交流交融的影响。

文中,我们在综合分析目前所见有关五世噶玛巴传记的多个文本内容的基础上,首先借助《红史》和《贤者喜宴》的相关内容对《噶玛巴活佛传》有关五世噶玛巴晋京路线的记载进行重新解读,并结合《凉州佛寺志》的相关记载,指出五世噶玛巴应在其返藏途中取道河西地区的甘、凉二州。其后,通过对《敕建普福寺纪功德碑》藏文残碑内容的考释和分析,我们不但探查出五世噶玛巴在其返藏途中曾取道河西的直接证据,而且以具体的事例揭示出五世噶玛巴河西之行的有关活动,勾勒出五世噶玛巴河西之行的大致路线,指出取道河西返藏应是五世噶玛巴在综合考虑明朝政府的河西治理政策和自身意愿的情况下做出的选择。众所周知,自唐中期以降,藏传佛教文化借由在河西地区与以汉族文化为代表的各民族文化的交流融合中所形成的汉藏圆融特征得以北传蒙古,东渐中原,河西地区逐渐成为藏传佛教文化北传东渐的津梁。五世噶玛巴在河西地区的传法活动,在为河西地区的民众带来慈悲雨露的同时,强化了河西作为藏传佛教文化北传东渐的津梁作用,促进了明代汉藏文化之间的交流与融合。

综上所述,五世噶玛巴的晋京之行在强化汉藏佛教关系的同时,推进了藏传佛教的中国化进程。对五世噶玛巴的晋京之行进行更为全面、深入的研究,不仅可以在揭示藏传佛教中国化进程的过程中,深化我们对汉藏佛教亲缘关系的认识,增益汉藏佛教研究,同时又可以无可辩驳的历史事实彰显在中华民族形成过程中各民族所展现出的向心力和凝聚力,为铸牢中华民族共同体意识贡献智慧。

附录1《敕康善福寺纪功德碑》残件

注释:

①相关研究主要有:欧朝贵:《如来大宝法王哈立麻为明太祖及高皇后建普度大斋长卷画》,《西藏艺术研究》1992年第3期;罗文华:《明大宝法王建普度大斋长卷》,《中国藏学》1995年第1期;周润年:《噶玛巴德行协巴的进京活动及其影响》,《西藏研究》2004年第4期;索文清:《明初哈立麻晋京朝觐与“荐福图”的诞生》,《西藏民族学院学报》2009年第1期;赵改萍:《元明时期藏传佛教在内地的发展及影响》,北京:中国社会科学出版社,2009年;Karma Thinley,“The history of the sixteen Karmapas of Tibet”,Boulder,Colorado:Prajna Press,1980,pp.71-78;Patricia Berger,“Miracles in Nanjing:An Imperial record of the fifth Karmapa’s visit to the Chinese capital”,in Marsha Weidner,“Cultural Intersections in Later Chinese Buddhism”,Honolulu:University of Hawai’i Press,2001.pp.145-169。

②明代河西即为陕西行都指挥使司辖下的地理范围,包括甘州左卫、甘州右卫、甘州中卫、甘州前卫、甘州后卫、肃州卫、山丹卫、永昌卫、凉州卫、镇番卫、庄浪卫、西宁卫、碾伯守御千户所、镇夷守御千户所、古浪守御千户所、高台守御千户所。

③相关研究有:邓锐龄:《〈贤者喜宴〉明永乐时尚师哈立麻晋京纪事笺证》,《中国藏学》1992年第3期,第84-96页;周润年:《简述五世噶玛巴第新谢把的生平事迹》(藏文),载中央民族大学藏学研究所编:《藏学研究》第八集,北京:中央民族大学出版社,1986年,第155-166页;周润年:《五世噶玛巴活佛第新谢把论》,载周润年主编:《藏学研究》第十二集,北京:民族出版社,2014年,第1-12页。

④据《红史》中有关元末四世噶玛巴若贝多吉由拉萨出发北上途中所经索曲(sog chu)的考证,笔者认为此处的堆索(stod sog)很可能是今西藏自治区那曲市的索县。参(元)蔡巴·贡噶多吉著,东嘎·罗桑赤列校注,陈庆英、周润年译:《红史》,拉萨:西藏人民出版社,2002年,第92页。

⑤如“在凉州(byang ngos)和弭药嘎(mi nyag sga)之间有一山,其中有一大龙魔称作斯呼(klu bdud chen po se hvau)他与凉州城(byang ngos mkhar)内一食肉罗刹种的女人结合。”参(明)班钦·索南查巴著,黄颢译:《新红史》,拉萨:西藏人民出版社,2002年,第32页。

⑥元末四世噶玛巴若贝多吉晋京之时就是由拉萨楚布寺出发,翻越寨拉山,渐次北上,依次经由那曲地区的索县、昌都地区的丁青县、类乌齐县和芒康县后,到达位于卡若区的噶玛寺。参(元)蔡巴·贡噶多吉著,东嘎·罗桑赤列校注,陈庆英、周润年译:《红史》,拉萨:西藏人民出版社,2002年,第91-92页。

⑦详参谢佐:《青海乐都瞿昙寺考略》,青海民族学院学报1979年第Z1期;尕让·杭秀东珠、尕让·尚玛杰:《白象大师三罗喇嘛及其历史功绩》,西北民族学院学报2000年第1期;Elliot Sperling “Note on the early History of Gro-tshang Rdo-rje-‘chang and its Relations with the Ming Court”,Lungta,2001,pp.77-87.