数字化能力与企业创新绩效

——基于组织文化和网络嵌入的视角

池仁勇 朱 锐

(1 浙江工业大学中国中小企业研究院,杭州 310023;2 浙江工业大学管理学院,杭州 310023)

0 引 言

在数字经济背景下,人工智能、区块链、云计算、物联网等新型数字技术的发展与应用,促使企业转变技术范式、商业模式以及资源配置方式,以适应信息技术环境。然而,企业能否实现转型成功,关键取决于企业的数字化能力。数字化能力嵌入在企业的研发、生产制造、营销、管理的各个环节中,渗透在组织文化、商业模式与经营管理等过程之中,企业通过数字技术手段提升内外部资源配置效率,从而增强企业创新绩效。数字化技术在生产中应用,实现了柔性制造和个性化定制,提高了智能制造水平;数字化技术在管理中应用,提升了管理效率,突破了要素配置的时间与空间的限制,增强企业资源配置能力;数字化技术在营销中应用,创新了客户见面方式,大幅度增加了营销半径,实现商业模式创新。因此,数字化能力通过对生产、管理、营销等环节的渗透提高了企业创新绩效,同时,也成为企业经营从“重资产型”向“高效率型”转型升级的“燃料”。

为此,产生两个理论内容需要我们探讨。一是如何衡量企业的数字化能力,二是企业数字化能力如何提升企业创新绩效。本文利用数字化能力三元理论,从企业组织内外部两个角度入手,解析数字化能力与企业创新绩效的作用机理,丰富数字化转型理论内容。

1 理论基础与研究假设

1.1 数字化能力概念及其内涵

企业数字化转型是发现价值和创造价值的过程,通过数字化能力与传统能力的结合以及在组织各环节中的渗透,不仅能激发冗余资源,提升要素利用效率,而且突破了时空的限制,改善企业的经营方式和创新模式。因此,企业数字化是动态和全方位的过程。本文结合学者们对数字化能力的不同视角的探讨,从组织层面将企业数字化能力进一步分解为数字基础设施、数字管理能力和数字战略能力,全面剖析数字化能力的不同层面对企业创新绩效的影响。

数字基础设施的核心特征是数字化,将其定义为“基于大数据、云计算和人工智能等数字平台,以数据、软件、芯片、通信等构建的软硬件一体化,具有共享性和无边界性特征的企业数字技术系统”[1]。数字基础设施建设以硬件平台和软件系统为载体,增加了跨物理空间的协作,从本质上改变了企业生产和服务的方式,可以给企业带来积极的影响。

数字管理能力是指聚焦数字技术在组织管理上的运用,打通数字核心链条,构建企业市场营销、办公、生产调度、资源计划等数字化应用场景的能力,驱动管理效率的提升。一方面,基于数字化技术的管理过程优化了价值挖掘和资源配置,提高了产品研发、生产制造、经营管理、市场业务活动的效率。另一方面,数字化管理的重点在于管理和控制资源,通过数字资源积累提升企业创新能力。数字管理能力越强,就越能促进企业创新绩效的提升。

数字战略能力是指企业基于数字技术来获取外部信息和整合内部信息的能力,从企业战略层面起着引领和推动作用,数字战略能力的运用保证了企业内部资源的有效调动和协调。其对促进企业创新绩效有两个方面的影响:一是通过传达共同愿景在数字化环境中寻求内部的稳定性,数字技术的部署为高层管理者在决策制定和技术间维持平衡;二是在战略层面基于数字技术的信息处理能够促使企业采取创新行动并提升积极竞争的信心,二者的结合更有利于企业创新行为的实施。

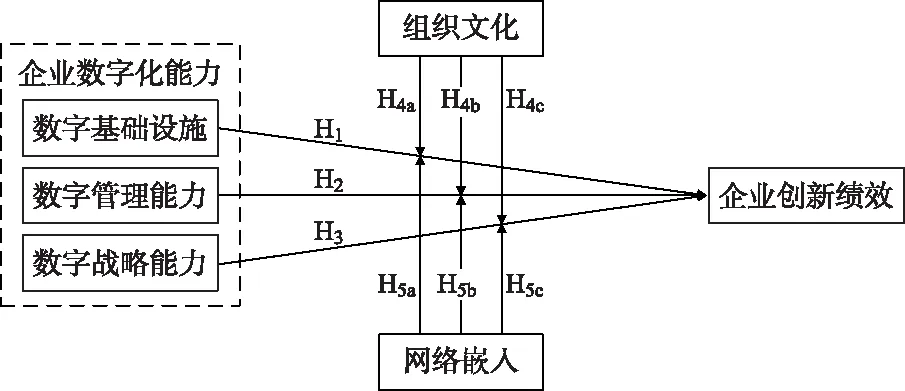

综上所述,本文提出假设H1:数字基础设施能力越强,越有利于提升企业创新绩效;H2:数字管理能力越强,越有利于提升企业创新绩效;H3:数字战略能力越强,越有利于提升企业创新绩效。

1.2 组织文化的调节作用

组织文化是指企业共同的经营理念和价值观体系,本质上是企业内部形成的一种创新氛围,从而激发企业的创新活力来高效应对市场动荡的挑战[2]。良好的组织文化有利于促进组织形成共同的价值观,从战略层面更加注重数字化创新。数字化能力更多强调的是数字情境下作用于企业商业模式、制造过程、研发模式和生态系统等的能力,组织文化则以一种软性约束增强了技术利用广度和深度。数字化能力与组织文化的深度融合,可以促进各业务部门建立有效的联系和协作,获得竞争优势,越有活力的组织文化就越能影响数字化能力实施的效果。只有在良好的组织文化氛围下数字化能力才能发挥更好效能。综上所述,本文提出假设H4a:组织文化正向调节数字基础设施对企业创新绩效的影响;H4b:组织文化正向调节数字管理能力对企业创新绩效的影响;H4c:组织文化正向调节数字战略能力对企业创新绩效的影响。

1.3 网络嵌入的调节作用

网络嵌入是指企业在网络中的位置、地位及其与网络中其他企业间的相互关系,这些属性决定了企业在网络中所聚集、整合和配置的资源数量和质量,进而影响企业在数字网络中的决策行为。随着组织间良好合作关系的建立,能使数字创新过程中资源利用效率增加,为企业创新意愿的实现提供了强有力的保障,有利于提升企业创新绩效。一方面,从关系角度来说,较高程度的组织间关系能够保障企业数字化技术的顺利实施,无论管理层面还是战略层面,都需要不断地利用数字技术对产品进行更新换代,这就要求企业应适时掌握合作网络中产品和技术发展的最新信息。另一方面,从结构角度来说,网络嵌入在获取合作技术创新伙伴的相关信息方面具有更加重要的价值,企业将拥有更多可信任的潜在合作技术创新伙伴,企业网络嵌入程度越高,越有利于在网络中搜寻、获取、整合数字资源,使企业战略导向可以更有效地促进创新绩效的提升[3]。综上所述,本文提出假设H5a:网络嵌入正向调节数字基础设施对企业创新绩效的影响;H5b:网络嵌入正向调节数字管理能力对企业创新绩效的影响;H5c:网络嵌入正向调节数字战略能力对企业创新绩效的影响。

基于上述分析,本文研究模型如图1所示。

图1 企业数字化能力与企业创新绩效的关系研究框架

2 研究设计与数据收集

2.1 研究对象与数据收集

本研究于2020年10月进行大规模问卷调查,主要通过线上、线下相结合的方式,并通过多种渠道进行问卷发放。共发出问卷1 509份,回收问卷918份,回收率60.8%,其中有效问卷860份,有效率56.9%,问卷调查符合统计要求。调查样本情况见表1。

表1 样本企业基本情况

2.2 变量及其测量

本文研究变量均采用5点Likert量表测量,范围从1“非常不同意”到5“非常同意”。每个变量问卷题项均参考相关文献。例如,数字基础设施的问卷题项借鉴Lu等(2021)的研究[4];数字管理能力的问卷题项借鉴Kim等(2011)的研究[5];数字战略能力的问卷题项借鉴Croteau和Raymond(2004)的研究[6];网络嵌入的问卷题项借鉴解学梅和王宏伟(2020)的研究[7];组织文化的问卷题项借鉴Wei等(2014)的研究[8];企业创新绩效的问卷题项借鉴钱锡红等(2010)的研究[9]。

行业类别、公司规模和公司年龄三个变量作为控制变量。其中公司规模用雇员人数的对数来衡量,公司年龄以从成立到现在的年数来计算。

3 实证分析

3.1 数据处理

3.1.1 同源性偏差处理

为避免在调研过程中问卷样本存在同源偏差问题,本文采取Harman单因子分析法对回收的数据进行检验,发现首因子解释了26.417%的方差(小于40%),认为数据同源性偏差问题并不严重,对后续研究影响不大,研究数据可靠。

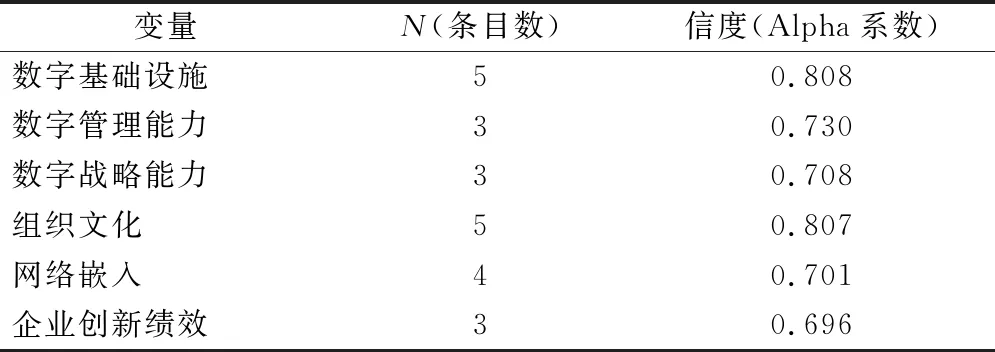

3.1.2 信度和效度检验

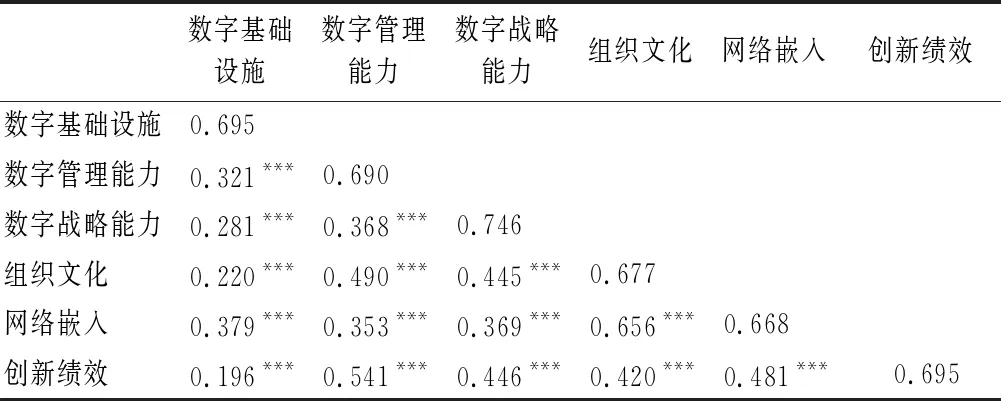

首先使用SPSS26.0对量表进行信度检验,发现各变量的Cronbach′s α系数大多高于0.7,说明各维度的数据可靠性良好。其次进行KMO值检验和Bartlett球性检验,KMO值为0.877(>0.7),结果显示数据适合进行因子分析。最后利用AMOS26.0对变量的各维度进行效度检验,变量各维度每个条目的因子载荷均在0.6以上,且组合信度CR值均高于0.7,说明数据具有较好的聚合效度和判别效度。各变量之间的相关性系数绝对值大多数都小于0.5,且均小于所对应的AVE平方根,说明数据的区分效度较为理想。结果见表2、表3。

表2 信度分析结果

表3 各变量区分效度的分析结果

3.2 回归分析与假设检验

本研究采用OLS回归方法来检验假设,在进行回归分析前,为避免存在多重共线性问题,首先对变量的多重共线性问题进行诊断,得到各变量的VIF值均小于10,说明各变量间不存在显著的共线性,可以进行回归分析。其次,在检验调节效应之前对数据进行中心化处理。表4是各变量层次多元回归分析结果。

表4 层次多元回归分析结果

模型1考察所有控制变量对企业创新绩效的影响。模型2、模型3和模型4分别检验3个自变量对企业创新绩效的影响,结果显示均对企业创新绩效有显著的正向影响(0.227,P<0.01;0.409,P<0.01;0.275,P<0.01),表明假设H1、H2和H3成立。在模型4的基础上加入调节变量得到模型5,由回归结果可以看出,组织文化(0.222,P<0.01)和网络嵌入(0.199,P<0.01)对企业创新绩效均有显著的正向影响。

模型6和模型7是在模型5的基础之上分别加入交互项。由回归结果可知,R2和调整后R2较模型5都有所提高,因此存在调节作用。从模型6可以看出,组织文化与数字管理能力和数字战略能力的交互项系数为正向显著(0.140,P<0.05;0.190,P<0.01),说明假设H4b、H4c成立,但组织文化与数字基础设施的交互项结果却不显著,说明组织文化在数字基础设施与企业创新绩效之间不存在调节效应,假设H4a不成立。原因可能在于:数字基础设施对创新绩效的影响是通过硬件与软件相结合产出效应,而组织文化更多的是从企业内部产生隐性激励效果,对于显现层的基础设施并无显著的影响,因此调节效果不显著。

从模型7中可以看出,网络嵌入与数字管理能力和数字战略能力的交互项系数为正向显著(0.170,P<0.01;0.136,P<0.05),说明假设H5b、H5c成立,但网络嵌入与数字基础设施的交互项结果却不显著,这说明网络嵌入在数字基础设施与企业创新绩效之间不存在调节效应,假设H5a不成立。原因可能在于:研究样本中的中小企业大多处在数字化转型的初级阶段,数字基础设施建设也处于初级阶段,网络嵌入仅仅停留于社会关系层面,在人工智能、大数据应用尚未形成显著成效,因此调节效果不显著。

3.3 稳健性检验

为进一步考虑企业创新绩效的多维性,本文还采用另外5个指标进行稳健性检验,主要包括企业过去3年推出的新产品或服务、新设备或新工艺、企业研究与开发活动等题项进行测量。比较两次检验的结果显著性是否一致。结果显示,自变量的三个维度均与企业创新绩效正相关(0.112,P<0.01;0.345,P<0.001;0.231,P<0.001),进一步检验组织文化和网络嵌入的调节效果(0.138,P<0.01;0.196,P<0.001;0.126,P<0.01;0.119,P<0.1),稳健性检验结果依旧支持本文提出的全部假设,表明研究结论具有较好的稳健性。

4 研究结论与展望

4.1 研究结论

本文对860家中小企业进行问卷调查,通过分层回归模型研究,得到如下结论。

企业数字化能力的三个维度均对企业的创新绩效有显著的正向影响。首先,基于5G技术、人工智能、物联网等数字化技术,建立企业数据中台以聚合海量多维信息资源,为企业高效资源配置、经营决策和战略制定提供技术支撑;其次,企业通过数字化的管理,将智能技术、定制化制造、商业模式等整合成新的数字生态系统,实现数字制造和数字服务的新组合;最后,要从企业蓝图的高度认识到数字战略能力的重要性,在数字化环境中形成新的战略控制模式,适应竞争市场的变化需要。

组织文化在数字管理能力及数字战略能力与企业创新绩效之间起显著的正向调节作用。企业内部充满活力的组织文化是数字化转型的隐性内在驱动力,是管理层面和战略层面的黏合剂。因而,数字化能力并不是“空中楼阁”,而是嵌入组织文化中,积极向上的组织文化才能支撑起强大的企业数字化能力。

网络嵌入在数字管理能力及数字战略能力与企业创新绩效之间起显著的正向调节作用。企业数字化能力与网络嵌入相匹配时会发挥更大的效应,企业自上而下的垂直链和战略蓝图可以在网络集群中打破信息壁垒和惯性束缚。因此,企业必须构建强大的供应链网络、营销网络、创新网络,才能使数字化能力得以充分发挥。

4.2 研究展望

本文认为数字化能力渗透在中小企业的价值链中,且组织不同层面对数字化能力的运用有不同的要求,因此企业需将数字化能力嵌入不同层面,从而提高数字化转型成功率。本研究具有一定的理论和实践意义,也存在明显的局限性。例如,样本数量、企业类型和研究区域的有限性,可能限制了广泛意义。本研究采用的是横截面数据,无法反映企业数字化能力实施过程中创新绩效的动态变化,未来的研究可以从动态的视角观察企业的成长。企业发展的衡量指标不仅包括创新绩效方面,后续还可以对合作创新绩效、绿色创新绩效等进一步研究,以阐明其动态效应。