梁式桥抗震技术现状、需求及发展

闫桂豪 李延 胡晓

[摘 要]:桥梁是交通运输网络的咽喉,在震后的紧急救援和抗震救灾、灾后恢复重建中具有重要的地位。梁桥作为一种重要的桥梁型式,所占的比例约为85%,解决梁式桥的抗震安全性问题可以有效提高路网抗震安全性能。文章根据汶川、玛多地震调研结果,设防输入不准确、概念设计不合理及抗震措施不完备是造成梁桥严重震害的重要因素。笔者从规范条文、分析技术、抗震措施3个方面对梁式桥抗震技术现状进行了分析,并对未来梁式桥抗震技術的发展需求发表了个人见解。

[关键词]:梁式桥; 桥梁抗震; 概念设计; 抗震措施

U442.5+5A

桥梁是交通运输网络的咽喉,在震后的紧急救援、灾后恢复重建中具有极其重要的地位。梁桥作为重要的桥梁结构型式,在路网分布、震害规律中呈现3个特点:一是梁式桥分布量大面广;据相关市场研究报告数据,梁式桥在各型桥梁中所占的比例约为85%,解决梁式桥的抗震安全性问题可以有效提高路网抗震安全性能。二是梁式桥地震响应显著、震害规律统一;梁式桥自振特性与地震动卓越周期平台段较为接近,致使地震破坏较为集中,且受主梁滑落(简支梁)、固定墩弯曲破坏(连续梁)威胁显著。三是梁式桥地震响应规律易于把控;相比缆索承重桥梁,梁式桥响应的显著周期较为单一,有利于形成系统性、规律性的成果指导抗震防灾设计水平的提升。综上所述,梁式桥的抗震安全性问题是提升公路桥梁抗震能力的关键,进行梁式桥抗震技术现状、需求及发展分析符合新形势背景下的交通运输发展需要。

1 梁式桥抗震技术现状

结合抗震设计需要,本节从抗震规范体系、抗震分析技术、抗震措施3个层面对现有抗震技术水平进行了总结。

1.1 抗震规范体系

在“一带一路”倡议和“交通强国”战略的引领下,中国标准走向世界,世界标准融入中国是提升标准软连通水平的重要举措。目前国内标准和国际标准均对桥梁抗震设计提供了参考。

1.1.1 中国标准

在中国标准体系中,JTG B02-2013《公路工程抗震规范》、JTG/T 2231-01-2020《公路桥梁抗震设计规范》和GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》常被用以指导工程抗震设计,其中以前两者使用最多。2本规范的抗震设计思路规定基本一致。在适用范围层面,中国规范主要适用于单跨跨径不超过150 m的混凝土梁桥、圬工或混凝土拱桥。对于斜拉桥、悬索桥、单跨跨径超过150 m的特大跨径梁桥和拱桥,规范中给出了抗震设计原则[1-2]。在设防标准层面,中国规范采用“两阶段设防,两阶段设计”的总体思路,将JTG 004-89《公路工程抗震设计规范》中的单一强度设计方法修改为强度、位移的双重控制[3]。

1.1.2 美国规范

美国抗震规范体系主要包含:LRFD Guide Specifications for Seismic Deisgn、CALTRANS SEISMIC DESIGN CRITERIA和Guide Specifications for Seismic Isolation Design (FourthEdition),分别对常规抗震设计和减隔震抗震设计进行了规定。

上述规范适用于桥梁跨径不超过150 m的普通桥梁(由常规的板、梁、桁架或箱梁上部结构建造的),抗震设计的基本原理为基于位移设计。按照设计地震周期为1s时的谱加速度值,将桥梁分为 A、B、C、D 4类;A类桥梁只需满足最小支承长度、上下部结构间连接力的构造要求;B类桥梁除需满足相应的构造要求外,还要进行需求分析、验算及柱的剪切强度的设计;C类桥梁除需满足相应的构造要求外,还需要在识别其抗震体系的基础上进行需求分析,用规范给出的公式验算能力,并用能力设计方法进行结构设计;D类桥梁除需满足相应的构造要求和识别其抗震体系、进行需求分析外,还要用Pushover分析方法验算能力,并用能力设计方法进行结构设计。对于C类和D类桥,美国规范提出了3种抗震体系:下部结构为延性、上部结构为弹性的抗震体系;上部结构为延性而下部结构为弹性的抗震体系(只适用于上部为钢结构桥梁);通过上下部结构间的减隔震系统来消能减震,从而上、下部结构都设计为弹性的抗震体系[4]。

1.1.3 欧洲规范

欧洲规范(EuroCode-8)适用于由桥台或桥墩的弯曲能力来抵抗水平地震作用的桥梁,也适用于拱桥、斜拉桥等,对跨径无限制,但不适用于悬索桥。

针对设计基准期内发生的地震,欧洲规范提出了两水准抗震设防目标:不倒塌要求,这对应于设计地震;限制破坏要求,即当遭受10年内超越概率10%、重现期为95年的比设计地震出现概率更大的地震作用时,专门设计在设计地震下进行延性耗能的桥梁构件只能发生极小的破坏,桥梁的其他部位不发生损坏,不影响交通,并可以迅速地修复,这对应于桥梁设计基准期内发生高概率的地震。

欧洲规范为实现“不倒塌要求”给出了基于力和位移的两种验算方法。基于力的设计、可用于脆性结构和延性结构,采用线性方法分析结构地震反应;基于位移的设计只用于延性结构,根据“不倒塌要求”的设防水准直接进行非线性分析,以期得到结构非线性位移[5]。

1.2 抗震分析技术

科学、准确、高效的抗震分析方法是进行抗震设计的前提,抗震分析技术可大体分为地震响应计算方法和模型参数确定方法。

1.2.1 地震响应计算方法

桥梁地震响应计算方法总体可以分为静力法和动力法,其中静力法包含弹性静力分析和非线性静力分析;动力法包含反应谱法、功率谱法、时程分析法,时程分析法又可细分为弹性时程分析和非线性时程分析。

国内规范根据设防烈度、设防类别、不规则程度对桥梁结构的计算方法进行了规定。计算方法主要包含单振型反应谱/功率谱(SM)、多振型反应谱/功率谱(MM)和时程分析法(TH),但目前较为粗糙的分类方法存在安全隐患。理由阐述:

(1)单振型反应谱/功率谱(SM)的适用范围有待修正;目前规范规定单阵型反应谱法主要适用于规则桥梁的E1、E2水准计算,但仅仅基于墩高标准的判别方式忽略了刚度的影响,且E1、E2条件下高阶振型的参与程度存在差异,此判别方式的合理性有待进一步研究。

(2)多振型反应谱/功率谱(MM)的适用范围有待修正;目前规范规定多振型反应谱法适用于非规则桥梁在不同水准、不同类别下的计算,但反应谱是否考虑“扭转耦聯”效应缺乏判别依据。

(3)时程分析计算方法选择标准有待明确;目前时程分析可以细分为等效弹性时程分析和非线性时程分析,2种分析方法的选用缺乏完善的选取标准。

(4)时程分析结果合理性缺乏判断标准;时程分析结果的准确性与瑞丽阻尼选取密切相关,欧、美规范以及建筑抗震规范均强调了反应谱计算结构的重要性,时程分析只是反应谱方法的补充计算。当前规范中要求时程分析结果不应小于反应谱计算结果的80%,该表述在地震波选取、时程-反应谱吻合性的要求层面有待完善。

1.2.2 模型参数确定方法

目前规范对于抗震计算参数的确定包含:构件刚度取值、结构阻尼选取、边界特性确定和桩土相互作用模拟。

1.2.2.1 构件刚度选取

主要解决了塑性铰区等效刚度值、开裂刚度取值的问题:

(1)对于塑性铰区刚度取值问题,通过建立截面纤维模型,通过截面等效屈服弯矩和等效屈服曲率确定该状态下截面的等效弹性抗弯刚度,进而利用弹性模型评估延性设计位移响应。

(2)对于开裂刚度取值问题,主要针对E2水准下限制局部轻微损伤的桥梁(A类桥)考虑混凝土开裂导致的结构刚度退化。

1.2.2.2 结构阻尼选取

目前推荐混凝土结构、组合结构的阻尼比为0.05,钢结构的阻尼比为0.03;进行时程分析时,建议选取瑞利阻尼进行计算。但目前的阻尼选取办法没有考虑延性设计中结构阻尼增大的问题。

1.2.2.3 边界特性确定

主要包含支座特性模拟和相邻结构模拟2个方面的内容:

(1)对于支座模拟,抗震规范中给出了板式橡胶支座、盆式支座的力学本构,明确了本构参数取值的方法。

(2)对于支座边界特性的模拟,当前抗震规范中仅仅给出了概念设计条文,要求考虑相邻结构和边界条件的影响,但对于桥跨间或桥跨与桥台间伸缩缝的拉伸、碰撞、间隙的模拟缺少规定。

1.2.2.4 桩土相互作用模拟

目前桩土相互作用问题是抗震设计的难点,主要包含土体力学特性和模拟方法的问题:

(1)对于土体力学特性;国内规范采用“m法”将土体的刚度特性转化为弹簧本构,为体现动力作用下土体参数与静力计算的差异,将m值考虑方法2~3倍;美国、日本相关规范主要通过P-Y曲线法考虑土体力学参数的非线性特征。

(2)对于桩土作用模拟,国内主要适用的方法包含集中质量模型、等效嵌固模型和承台底六弹簧模型,上述模型均对土层进行了不同程度的简化处理,误差较大;日本规范则强调对于难以转换为弹簧模拟的情形,建立三维场地分析模型实现地基的整体模型化表征。

1.3 抗震措施

目前抗震措施主要包含:墩梁搭接长度、纵向防落梁装置、横向挡块与锚栓设置的相关要求,以上3项内容共同构建的防落梁保障体系是梁桥抗震安全的重点,是保障震后线路通行、救灾行动的关键。汶川地震中的庙子坪大桥、青海玛多地震中的野马滩大桥的震害均表明规范抗震措施的相关规定有待进一步完善。

1.3.1 墩梁搭接长度

国内规范主要参考AASHTO规范和日本规范的经验,考虑了墩高、梁长的影响因素。相比前期08细则和89抗震设计规范而言,新版规定虽然在一定程度上降低了落梁风险,但由于地震发生的不确定性,仅凭借搭接长度的规定难以避免梁体滑落的风险。

1.3.2 防落梁装置

美国AASHTO规范和日本规范给出了连梁装置的设计方法,基于上部结构质量和地震动加速度提出了连梁装置的地震效应设计值;国内规范目前对于连梁装置的设计停留在概念层面,缺乏具体设计方法和系列产品规范的引导,可实施性有待提升。

1.3.3 挡块构造

美国CALTRANS、AASHTO规范针对挡块设计提出了“牺牲耗能”的设计理念,即发挥“保险丝”作用实现“有限限位,重点保护”的目标;国内规范目前对于挡块设计也仅停留在概念层面,对于地震响应设计值确定、挡块合理构造、挡块承载力设计方法、挡块位移容许值确定均缺少相关规定。

2 梁式桥抗震技术需求

2.1 地震震害分析

结合汶川、玛多地震的震害调研结果,开展对梁桥震害致因理论的剖析工作,事故致因主要包含3点内容:

2.1.1 对于地震的认知水平有限

地震发生具有较大的随机性与不确定性。低烈度区可能发大地震甚至特大地震,例如我国唐山按6度设防(0.05g),震中达11度(0.90g);汶川按7度设防(0.10g),震中达11度(0.90g),青海玉树按7度设防,震中接近11度(0.80g)。实际震害等级与设防水准的差异造成了桥梁震损的潜在风险,其中2021年5月22日在青海省果洛州玛多县发生的7.4级地震,相比设防考虑的Ⅵ度地震作用超出了设计界限,一定程度上导致了野马滩大桥的落梁(图1)。

2.1.2 部分桥梁概念计理念的欠缺

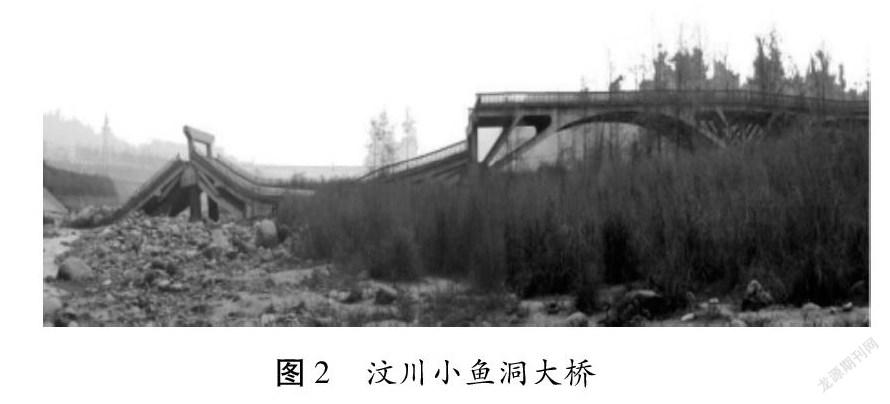

概念设计设计桥梁桥位、桥型、方案的选择,合理的概念设计抗震安全性能的基础。例如汶川地震已经证明,对于基岩且十分稳的拱桥即便处于极震区依然具备良好的抗震性能;但对于场地条件差时,拱桥可能发生严重破坏甚至倒塌。例如,位于极震区的“金花大桥”由于地基情况较好,在震后几乎没有发生任何损伤;相比之下的“小鱼洞大桥”由于基础发生变形、移位,发生了倒塌(图2)。

2.1.3 对于局部构件和构造措施缺乏重视

目前科学发展对于地震的认知尚不完备,进行必要的抗震措施设计,提升局部构件设计水准可以避免严重震害发生。例如当前公路桥梁的挡块设计缺少具体方法,更多依赖从业人员对于结构设计的认知和理解,从而导致挡块设计质量差异巨大。2021年5月22日在青海玛多发生的震害表明,公路桥梁的横向挡块的地震作用下破坏严重,致使主梁在横向也发生了明显移位,该程度的主梁横向移位已经不能保障震后救援等应急通行的需要。除此之外,主梁防落梁措施也是亟需补充的重点内容,汶川地震中的庙子坪大桥引桥、青海玛多地震中的野马滩大桥均发生了多跨主梁的掉落震害。

2.2 抗震技术需求

基于上述现状分析,提出抗震分析方法、抗震措施方面的技术进步需求。

2.2.1 抗震分析方法

为实现科学、准确、高效地进行抗震计算,完善抗震分析主要包含3方面的内容:

2.2.1.1 计算方法的合理选择

需要完善抗震计算方法细化要求。主要体现在2个方面:

(1)与结构类型有关,桥梁、隧道、挡墙需要使用的分析方法差异明显;其中桥梁主要采用单振型反应谱、多阵型反应谱、时程分析法;隧道结构可以采用反应位移法;支挡结构和路基稳定性则主要采用静力法。

(2)与结构复杂和不规则程度有关,补充计算分析的细化要求具有必要性;例如对于桥梁结构采用单振型反应谱、多振型反应谱、功率谱、时程分析进行计算,但是桥梁结构响应的计算方法仍然过于粗糙,例如通常用于理论计算的单振型反应谱法中,结构二阶效应(P-△)、反映构件初始缺陷(P-δ)的考虑方式不完善;多振型反应谱计算中是考虑扭转耦联的评判依据缺乏规定;弹性时程分析和非线性时程分析的使用界限迷糊的问题都有待进一步解决。

2.2.1.2 计算参数的准确模拟

需要完善特性参数计算要求。主要体现在3个方面:

(1)正确反映结果的刚度特性;对于使用反应谱法、弹性时程分析法计算的结构响应需要考虑不同设防水准条件下的刚度特性变化。

(2)准确模拟结构质量;对于结构质量参与系数、行波效应下“大质量法”中的质量取值予以补充完善。

(3)正确体现结构阻尼;包含:在弹性计算时,基于等效线弹性计算方法需要考虑结构塑形开展带来的阻尼参数变化;在时程计算时,瑞利阻尼的选取依据。

2.2.1.3 “结构-土体”边界作用模拟

主要体现在3个方面:

(1)完善桩土相互作用模拟方法;目前使用的m法难以准确模拟桩基地震响应,开展p-y曲线法和三维场地精确分析的必要性研究,对桩土精确模拟予以完善。

(2)桥梁边跨边界条件的准确模拟;目前边跨-桥台相互作用模拟基于“桥台刚体架设”开展,由于没有考虑台后土效应致使分析结果偏差较大,故建议开展考虑台背填土影响的桥台建模方法研究。

(3)考虑水流冲刷影响的结构响应;目前水中桥梁抗震设计缺乏冲刷专题的支撑,冲刷效应会导致桩基约束变弱,地震响应增加的不利影响。

2.2.2 抗震措施

可靠的抗震措施是保障桥梁结构抗震防灾安全的最后屏障。基于汶川、玛多地震中梁桥落梁震害启示,建议完善防落梁系统设计。主要包含2个方面内容:

2.2.2.1 挡块抗震设计方法

主要解决4个方面的技术需要:

(1)开展抗震挡块损伤机理研究,明确挡块破坏原因,解决挡块破坏模式复杂无序的技术难题。

(2)开展抗震挡块合理构造研究,明确挡块设计的合理构造方式,形成挡块合理结构设计方案。

(3)开展挡块设计方法研究,明确挡块的承载力设计表述,形成具有实际指导意义的抗震设计方法。

(4)开展挡块抗震性能设计研究,明确挡块设计合理性能要求。

2.2.2.2 防落梁装置设计方法

主要解决2个方面的技术需要:

(1)开展连梁装置效应设计值研究,明确连梁装置设计参数。

(2)开展连梁装置合理构造研究,保障基于“能力保护设计原則”的安全适用。

3 结束语

抗震防灾作为制约交通建设发展的重要内容,攻克现有制约因素有助于提升交通基础设施建设的整体水平。

(1)完善抗震分析技术方法,提升抗震防灾技术水平。完善抗震技术体系,解决分析方法标准界限不清、计算模型分析参数不完善,提升抗震分析理论技术水平;补齐抗震分析技术短板,攻克“结构-边界”“桩基-土层”模拟质量低劣的技术难题,实现桩土、桥台边界的合理模拟;融入结构全寿命抗震设计理念,考虑服役过程中可能造成动力特性和边界条件改变情况,提出考虑桥位冲刷、场地液化的抗震设计方法。

(2)构建主梁防落保障体系,保障防灾救援通道畅通。研究梁式桥梁连梁装置设计方法,解决规范层面可实施性差、理论层面设计依据缺失的问题,有效指导连梁装置限制纵桥向的墩梁过大位移,避免超限地震引起的落梁问题,保障抗震救援通道的有序畅通;攻克挡块设计难题,解决挡块设计无据可依、经验设计的行业现状,实现横向地震激励下挡块的“保险丝”作用,实现“有限损伤,位移控制”的目标。

参考文献

[1] 鲍卫刚. 《公路工程抗震规范》释义手册[M]. 北京:人民交通出版社, 2014.

[2] 唐光武, 郑万山, 刘海明. JTG/T 2231-01—2020《公路桥梁抗震设计规范》修订简介[J]. 公路交通技术, 2021, 37(6):5.

[3] 交通部公路规范设计院. 公路工程抗震设计规范: JTG004-89 [M]. 北京: 人民交通出版社, 1990.