电影何以成为言论?

王生智 戴香语

摘要:电影是第二种媒体、第一种电子媒体。早期的电影是纪实性的实况电影、新闻电影与新闻记录电影,它们在美国媒体发展史中彰显了强大的新闻报道能力与公共领域建构能力,一度成为报纸的重要竞争对象,所开创的新闻报道方式为电视所沿用,最终成为改变美国电影法律地位的重要内因,使电影成为言论,享受美国宪法第一修正案保护,这个进程体现在美国联邦最高法院审理的电影判例之中。联邦最高法院对电影属性与法律地位的观点的转变的内在动力即来自新闻记录电影强大的新闻报道能力。在电影案件的审判中,美国联邦最高法院创造性地在电影与其他媒体之间建立类比关系,使用类比推理的法律方法,体现了能动主义的司法理念。

关键词:新闻记录电影;电影属性;电影法律地位;合众判决;圣迹判决

中图分类号:J952

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)04-0062-11

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.04.008

19世纪电影的发明和商业化运用的影响不仅超过了各项新传播技术,也带来了一系列重要法律问题,[1]而根本问题是电影的宪法地位,即宪法是否保护电影自由。电影的宪法地位决定于电影属性,即电影是行为还是言论。在美国,电影宪法地位问题突出地体现在两个案件的审判中:合众制片公司起诉俄亥俄州工业委员会(Mutual Film Corp.v.Industrial Commission of Ohio,1915,本文简称“合众判决”),①约瑟夫·伯斯汀公司诉威尔逊(Joseph Burstyn,Inc.v.Wilson,1952,本文简称“圣迹判决”)。②

1915年,因不满俄亥俄州工业委员会(Industrial Commission of Ohio)对其电影胶片跨州贸易的限制,合众制片公司先后向俄亥俄州和美国联邦最高法院起诉俄亥俄州工业委员会(Mutual Film Corp.v.Industrial Commission of Ohio),这是美国电影史上第一例里程碑式案件——合众案。该案的核心问题便是电影的宪法地位。该案的判决第一次就电影属性表达了三个观点:其一,电影是杂耍,是行为,而非言论;其二,电影主要功能是娱乐,既非传播信息,也不是表达观点;其二,电影是为获取利润而存在的商业,而非信息传播机构;其三,电影具有致害能力(capacity for evil),没有教育功能。

37年后,合众判决的先例被圣迹判决否定了。1950年代,罗伯托·罗西里尼(Roberto Rossellini)执导的影片《圣迹》(The Miracle)在美国上映。电影中智力迟钝的农妇坚信强奸自己的陌生人是使徒圣约瑟。宗教机构谴责这个情节是对上帝的亵渎。纽约州率先禁止放映这部电影。发行商约瑟夫·伯斯汀(Joseph Burstyn)以侵犯表达自由为诉求,以其公司名义提起侵权之诉,此即圣迹案。一审纽约州法院判决伯斯汀败诉。经伯斯汀上诉,1952年5月联邦最高法院改判伯斯汀胜诉。在圣迹判决书中,大法官克拉克(Tom Clark)撰写多数意见,做出两个重要裁定:其一,电影是“传播观点的重要媒体”,电影构成宪法上的表达,所以电影内容受宪法第一、四修正案保护;其二,正因为电影内容受宪法保护,所以给各州的映前检查设置严格的程序和实体标准:从检查程序上,只有在特殊情况下(exceptional cases),各州方可对电影实施映前限制 (prior restraint),并且由各州承担举证责任;从检查实体标准上,各州不得以亵渎宗教为理由查禁电影。

在圣迹判决中,具有革命性的结论是将电影界定为“表达”(expression),推翻了合众判决的结论——电影是“行为”。从合众判决到圣迹判决,电影属性由“行为”(conduct/action)变为“表达”(expression/speech),电影宪法地位从不受宪法保护到受宪法保护。那么,是哪些内外因素促成了这种转变?已有研究对诸多外因做了分析,但是未对内因——新闻记录电影所发挥的重要内生推动力——加以研究,这是本文的研究缘起,由此衍生出本文的研究问题,即新闻记录电影在改变电影宪法地位的进程中发挥了什么样的作用?

一、从“杂耍”、新闻电影到新闻记录电影

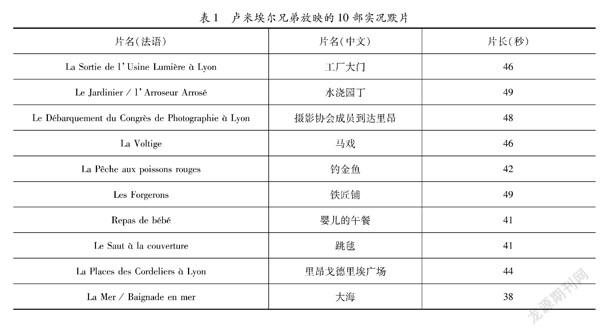

19世纪末,人们发明并开始放映电影。1895年11月1日,斯科拉达诺夫斯基家族(Skladanowsky)的兄弟俩马克斯(Max)和埃米尔(Emil)在柏林放映了一段15分钟的电影。1897年,兄弟俩在欧洲巡回放映电影。同年12月28日,法国卢米埃尔家族(Lumière)的奥古斯特(Auguste,1862—1954)与路易(Louis,1864—1948)使用自制的活动电影机(Cinématographe),为正在举办的“印度沙龙”放映了自拍的10部短片(表1)。[2]

1891年,发明家爱迪生(Thomas Alva Edison)和助手迪克生(William Kennedy-Laurie Dickson)发明了活动电影摄影机(Kinetograph Camera)该词来源于希腊词根 kineto(活动)和 scopos(观看)。尽管爱迪生享有全部专利权,但是也有人认为这两个设备的真正的发明人是迪克生。爱迪生的贡献是提供创意并启动实验,迪克生是大部分试验的实际完成人。和活动电影放映机观影箱(Kinetoscope Viewing Box),并申请了专利,从1896年起用来播放自制電影。

在英国,电影先驱罗伯特·保罗(Robert Paul)与伯特·爱克雷斯(Birt Acres)从1895年起先后为重要新闻事件拍摄了电影:德国基尔运河开航仪式(1895)、尼古拉二世登基仪式(1896)、裴思梦(Persimmon)与威尔士王子爱德华的赛马比赛(1896)、鲍勃(Bob Fitzsimmons)与吉姆(Jim Corbett)之间的拳击比赛(1897)、维多利亚女王的葬礼(1901)。

上述短片都是黑白无声实况电影(actuality-film)。所谓实况电影是日常生活和人物活动的忠实记录。真实性是实况电影的最大特征,采用固定机位拍摄,不加以任何后期剪辑,可以说是真实世界的“客观报道”。

除了实况电影之外,新闻电影(news film)与新闻记录电影(newsreel)也依次先后出现,但是时间间隔不长,实况电影与新闻电影甚至同步出现。三者的區别主要体现在时长、内容、是否有剪辑、是否有导演。在时长上,实况电影、新闻电影与新闻记录电影分别为1分钟以内、1~3分钟、3分钟以上。在内容上,实况电影仅拍摄的是没有新闻价值的日常动作或场景,新闻电影与新闻记录电影拍摄的是有新闻性的事件。在是否有导演和剪辑上,实况电影是没有导演和剪辑的原样录像,部分新闻电影和所有的新闻记录电影有导演和剪辑。

继斯科拉达诺夫斯基兄弟与卢米埃尔兄弟开风气之先后,法国另一对兄弟——查尔斯·百代(Charles Pathé,1863—1957)与哥哥爱米尔·百代于1896年在法国创办百代电影公司,1908年开始制作新闻电影(news film)。新闻电影是根据有新闻价值的事件和人物拍摄的电影,拍摄对象是新闻学意义上的新闻事件。

从20世纪初开始,新闻电影逐渐演变为新闻记录电影,并逐渐成为有利可图的产业。新闻记录电影时长大约7~10分钟,每期通常讲述6~12个故事,主题包括自然灾害、时装表演、皇家婚礼、赛马等,每周放映两次,有的还有周末版和特别版。到1920年代中期,美国每周大约发行6部全国性的新闻记录电影,全美18000多家电影院中,85%~90%每周至少放映一部新闻记录电影。[3] 到1918年,美国形成四家大型新闻电影公司:百代(Pathé,1911—1956)、赫斯特(Hearst,1914—1967)、环球(Universal,1912—1967)、福克斯(Fox,1919—1963)。1930年代,美国新增大型新闻记录电影公司派拉蒙(Paramount,1927—1957),时代杂志公司投资拍摄了系列记录电影《时代的前进》(March of Time)。《时代的前进》在坚持选题的新闻性与影片营销上做得很成功,以至于1937年有5万家电影院购买了《时代的前进》系列新闻记录电影。

1930年代,美国新闻记录电影的繁荣不仅体现在上述制作能力方面,“在全球任何一个角落突发新闻事件的时候,只有少于两三家摄影机在场的情况已经很稀少了”[4],也体现在放映方面。[5]1929年,位于纽约时代广场的大使电影院(The Embassy Theatre)被改造成美国第一家新闻记录电影院,拥有600个座位,开业第一年即获利15万美元。[6]为了维持入座率,大使电影院实行循环卖票的销售策略。门票是25美分,可以在上午10点到午夜期间,观看一个小时福克斯新闻记录电影。大使电影院第一周每天卖出700张站票与坐票。大使电影院的成功刺激了一批效仿者,全国各地陆续开办了30余家新闻记录电影院。[7]

新闻记录电影制作与放映能力的提升,吸引了大量的电影观众。在1930—1940年代,美国人观看电影的支出超过其他娱乐开支。[8]在1922—1930年间,美国人看电影的频率增加了一倍,每周共有9000万张电影票售出,这意味着1930年美国总人口的37%~73%每周看新闻记录电影。[9]1946年福克斯电影新闻在47个国家放映,每周观众达到2亿人,[10]约占当时世界总人口的8%,超过当前全世界受众最多的电视新闻节目BBC World News,后者在2008年每周观众人数占世界总人口的1.2%。1940—1950年代电视流行后,新闻记录电影的观众数量逐渐下降。1960年代是美国电视黄金时期,三个夜间电视新闻节目每周的观众人数约为总人口的1/3,2006年这个比例降到86%,大约2600万人。这说明20世纪前半叶,新闻记录电影的观众数量与1960年代的电视观众一样多,是21世纪早期电视新闻观众数量的三倍。

二、新闻记录电影的报道内容

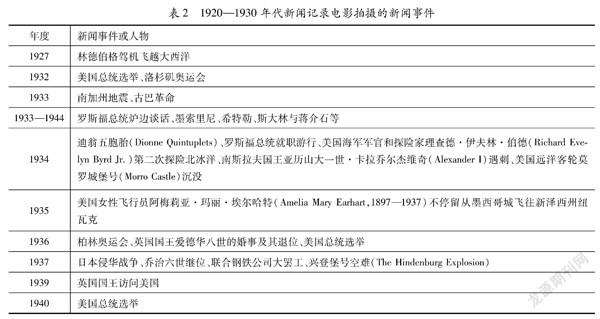

新闻记录电影的主要内容是战争、体育、时尚、奇观、轶事等,之所以将前述素材作为主要内容,主要基于电影公司回收制作成本的考量。新闻记录电影制作成本高,电影需要发行一定的周期,放映一定的次数,电影公司才能回收成本。新闻记录电影通常每周放映两次,在少量首映电影院放映三四天,再转移到其他电影院二次放映,最后转移到镍币电影院第三轮放映。由于一般性的日常新闻“保鲜性”弱,首映后观众即失去兴趣,二轮三轮放映新闻价值会降低,难以吸引观众,最终导致无法收回制作成本。战争、体育、时尚、奇观、轶事等素材不仅新闻源充足,而且新闻价值高,经过二轮三轮放映后仍然能够吸引观众,使电影院能够维持较好的上座率,取得较好的票房收入。如果以二战为界,新闻记录电影在二战前后拍摄重点略有不同。在二战前,新闻记录电影主要拍摄人类生活的反常情况和奇闻趣事,如刺杀、自然灾害、奇闻、事故、战争(表2)。

二战后,新闻记录电影的内容和形式都发生了变化,纯娱乐内容与日常琐事减少,战争新闻大幅度增加,新闻记录电影成为观众了解战争的首选媒体。[11] 体育报道在美国新闻记录电影中所占比例,1941年为26%,二战期间降至9%。二战新闻占美国新闻记录电影的比例,1941、1943、1944、1945年分别为21%、46%、54%、48%。

下文以四项重点内容为例,详细分析新闻记录电影的内容。

(一) 侵华日军轰炸上海

从1931至1945年,日本对华发起侵略战争。美国新闻记录电影公司对这场侵华战争做了大量报道。从1937年8月至1938年1月,美高梅电影公司在“今日新闻”(News of the Day)与“环球新闻记录电影”(Universal Newsreel)两个栏目中,安排固定的时间报道日本侵华战争,特别报道了日本侵华战争对中国妇女与儿童的兽行。

1937年8月28日,侵华日军对上海非租界地区展开战略轰炸,牺牲的上海市民共达千人左右,史称“血腥星期六”(Bloody Saturday)。轰炸过后,一个小男孩坐在上海南站的一片废墟中哭泣。摄影师王海升拍下了这张珍贵的照片,将其命名为《血腥星期六》(又名Shanghai Baby),提供给美高梅的新闻记录电影栏目“今日新闻”。

美国数百家报纸刊登了這张照片,《生活》周刊也发表了图片报道。读者数量达到1.36亿。照片震惊了美国与世界舆论。许多人认为,该照片是促使美国民众反对日本侵华的关键因素。

(二)侵华日军轰炸美国军舰帕奈号

1937年,在侵华日军侵略南京之前,美国巡逻舰帕奈号(Panay)开到南京,准备将滞留在南京的美国公民接运至安全地区。12月12日下午1点30分,6架日本飞机突然轰炸帕奈号,军舰上的几十人受伤,其中3人不治而亡。事件发生时,环球电影公司的诺曼·艾雷(Norman Alley)、福克斯电影公司(Fox Movietone) 的埃里克·梅耶尔(Eric Mayell)等记者正在帕奈号上,艾雷与梅耶尔用摄影机拍下了轰炸全过程和美国人从南京撤退的过程。

1937年发生的帕奈号事件是美国对日本侵华战争的态度发生变化的转折点。民意测验表明,美国人对中国人民的同情度加大,认为日本是侵略者。虽然不能把这种民意的转变归功于新闻记录电影摄影师,但是几名摄影师对爆炸现场的拍摄成为美国人集体围观这场战争的媒介。

(三)林德伯格返回纽约

1927年5月20日,林德伯格(Charles Lindbergh)驾驶单引擎飞机圣路易精神号,从纽约市罗斯福机场起飞,5月21日顺利抵达巴黎-勒布尔热机场,成为历史上首位成功完成单人不着陆飞行横跨大西洋的人。14日,他驾机返回纽约,受到媒体与约350万人市民的夹道迎接。[12]

新闻记录电影公司派出了众多摄影师,其中一家公司派出了25名摄影师。百代公司对林德伯格出发与返回做了7430,000英尺的胶片报道,使他成为历史上被电影拍摄最多的人。纽约时报称,新闻记录电影在纽约街头对林德伯格的现场报道是“令人印象深刻的”,“现场有6000人站起来,欢呼,喝彩,声音淹没了现场录音设备的声音。”[13]据《综艺》(Variety)杂志估计,新闻记录电影公司在报道林德伯格返回纽约上花费75000美元。国际电影公司(international)甚至租用了一列火车从华盛顿开往纽约。这列火车有三节车厢,分别用作底片冲洗暗室、胶片剪辑室、影片编辑室。火车到达纽约后,立即用6辆汽车将6个胶片送往曼哈顿的电影院放映。从现场拍摄到电影院放映,时间间隔不到4个小时,取得较高的时效性。

新闻记录电影对林德伯格的报道,在电影史上完成了两个创举:改变了新闻记录电影不能创造票房收入的局面,[14]第一次用声音报道公共事件。虽然早在1900年巴黎第一次放映了有声实况电影,但是直到1910年同步声音技术才逐渐成熟。第一次将稳定的声音技术运用于新闻记录电影,报道重要新闻事件的尝试是将录音设备放置在纽约街头,现场同步报道林德伯格返回纽约。

(四)小林德伯格绑架案

1932年,飞行员林德伯格几个月大的婴儿在新泽西家中被绑架并惨遭撕票。该案件震惊美国,舆论视之为“世纪犯罪”,罪犯豪夫曼(Bruno Richard Hauptmann)被判处死刑。新闻记录电影报道对孩子被绑架、寻找孩子、案件侦破、审讯豪夫曼都做了详实的现场报道,还向世人展示了罪犯的犯罪证据。案件审判在新泽西州的弗莱明顿(Flemington)进行。由于新闻记录电影与其他媒体的现场报道,案件审判变成一次媒体事件。上千名记者涌入弗莱明顿,导致弗莱明顿人口增加了30%。人们甚至翻墙越窗进入法庭现场。[15]

为了给新闻记录电影的庭审报道提供通信技术支持,西联与其他电讯公司按照100万人口的城市标准,在弗莱明顿安装了电报设备。法庭在每个可以利用的角落都放置了打字机与电话亭,摄影师获准在休庭期间拍摄现场。[16]百代电影公司在街道中架设摄影机,现场采访行人对案件的看法。[17]对于审判结果,一些新闻记录电影公司准备了豪夫曼被判有罪或者无罪两套报道方案。审判结果宣布后5分钟,数百家新闻记录电影院即接到电报通知,同时播放审判结果。[18]

媒体对庭审的过度报道将悲剧异化为一场媒体表演,引发了民众对媒体审判的担忧。在本案检察官大卫·韦伦茨(David Wilentz)与华尔街大银行的压力之下,福克斯和派拉蒙公司撤回摄影师,但是赫斯特(Hearst)和都市之声(Metrotone)仅撤回了派到纽约与新泽西的摄影记者,百代与环球公司仍然继续向全国电影院发行所拍摄胶片。[19]

三、新闻记录电影的报道方式

电影、电台、电视开始实验性广播的时间分别是1895、1906、1925年,大规模商业应用始于1910、1920、1930年代,电台与电视的实验性播出与大规模商业应用均晚于电影。从19世纪末到20世纪30年代,由于当时只有报刊与电影这两种大众媒体,所以新闻记录电影对新闻报道方式的探索主要是学习报刊报道方式,开创新的报道方式,主要体现在以下几个方面。

第一,采写现场报道。在报道战争等突发事件与社会热点事件时,新闻记录电影公司通常通过两个方式进行现场采访,即调遣常驻世界各地的摄影记者或者聘请当地摄影师。联合国教科文1950年组织的研究显示,西方国家的新闻记录电影制片厂有能力通过他们分布于各地的摄影师、制片中心或建立资源交换关系的私人机构,获得发生在世界各地的事件信息。新闻电影公司为私人机构提供资金和技术,私人机构为他们提供胶片,新闻电影公司按照较高的标准验收胶片。

第二,最早进行庭审直播。1925年,田纳西州生物教师斯科普斯(John T.Scopes)因为教授进化论而被指控为犯罪。法院在审判该案时,准许新闻记录电影摄影师进入法庭现场拍摄。同一年,新闻记录电影摄影师也获准拍摄俄克拉荷马市的著名罪犯乔治·凯利·巴恩斯(George Kelly Barnes,绰号“机关枪凯利”,Machine Gun Kelly)绑架案。

第三,使用倒金字塔式结构模式。1930年代,新闻记录电影达到巅峰,部分报社记者编辑转行到新闻记录电影公司,这些员工将倒金字塔的编辑范式带到新闻记录电影行业,按照新闻事件的重要性顺次编排。不过,倒金字塔的编辑范式也导致新闻记录电影结构模式化严重,这是20世纪60年代新闻记录电影输给电视新闻的原因之一。

第四,建立最早的全球发行系统。新闻记录电影是最早向世界各地同步传播相同画面的电子媒体,比BBC等全球广播早20年,比CNN等全球有线电视早50年。早在1930年代,百代和福克斯就向全球发行电影新闻,并且根据目标国的国情制作不同的版本,采用各国的地方语言。

第五,追求新闻时效。由于现场采访、坚持倒金字塔式写作理念与全球发行,新闻记录电影公司不仅具有敏锐的新闻时效意识,而且具备追求新闻时效的能力。早在一战期间,在伦敦拍摄的新闻记录电影,48小时内能够在比利时或法国放映。[20]一战之后,为了追求新闻时效,新闻记录电影公司通过飞机、快艇、驱逐舰、火车等发达的运输工具运送胶片。

1930年代至二战期间,新闻记录电影公司对战争的报道能力不输于报纸,对报纸构成强有力的业务竞争,以至于新闻记录电影被称为“屏幕报纸”(screen newspapers)。1929年,大约有7.7千万人观看新闻记录电影,[21]在1930年代大约每周有8千万观众。[22]由于上述相对性优势,新闻记录电影不仅留住了原有的观众,而且吸引了报纸读者,与纽约时报等大报刊形成竞争关系。[23]

四、新闻记录电影的媒介价值

通过对一系列重大事件的报道,新闻记录电影开创并实践了一些重要的报道方式和理念,体现出不可忽视的媒介价值。

首先,新闻记录电影不仅成为美国新闻业的重要组成部分,而且成为历史的记录者与见证者。[24]在1911—1967年间,美国新闻记录电影摄影师在全世界各地拍摄了5亿英尺的胶片,新闻摄影师在拍摄远东战场、传播远东战况信息方面发挥着关键作用,他们用摄像机揭发了日本法西斯主义者的反人类的罪恶行径。通过拍摄新闻现场,新闻记录电影不仅传播了最新的信息,而且推动着公共领域的建构。[25]

其次,新闻记录电影开创了声画结合、滚动字幕等传播方式,并为广播电视所沿用。1927年声音开始在电影中使用后,新闻记录电影所探索的声画结合的编辑技术,为电视新闻编辑克服了技术障碍,声画结合的叙事模式在广播电视现场报道中得以延续。在CNN等有线电视与其他电视新闻中得到广泛运用,YouTube、Facebook、Twitter、优酷等社交媒体或视频网站也使用滚动字幕更新即时信息。

再次,新闻记录电影改变了人们消费新闻的方式与环境。新闻记录电影建构了集体围观(collective spectatorship)的景象,为观众营造了集体围观的“公共空间”(The mediated public sphere)。在这个公共空间中,集体围观也是新闻故事的一部分,集体观看被赋予新的权力,观看电影这个行为本身比电影的内容重要,新闻不仅被观看,而且被评论、被讨论、被参与。

新闻记录电影通过“集体围观”所建构的公共空间,对于1930年代美国公共领域的形成也具有重要影响,引发了美国学术界关于媒体在公共教育与民众参与等公共领域中的作用的讨论,杜威(John Dewey)与李普曼(Walter Lippmann)也参与了这次讨论。[26]

五、新闻记录电影的法律地位

电影属性决定法律地位。所谓电影属性即电影是否属于法律上的言论,电影法律地位即电影表达是否受美国宪法第一修正案保护。卡莱姆案(1911)认定电影是哑剧的机械复制。合众判决(1915)将电影定性为以牟利为目的且具有致害力的商業,电影自由不受第一修正案保护。圣迹判决(1952)推翻了合众判决的规定,认为电影具有传播信息、发表意见、提供教育的功能,属于第一修正案规定的媒体,电影自由受宪法保护。

从合众判决到圣迹判决,美国最高法院的态度转变是逐步过渡的。在吉特洛诉纽约州案268 U.S.652 (1925)。(Gitlow v.New York,1925)中,美国最高法院确立了合并原则(Incorporation Doctrine),通过第十四修正案的正当法律程序条款,将第一修正案的言论自由条款适用于州乃至各级政府,对州政府的电影检查行为产生拘束力。在尼尔诉明尼苏达州283 U.S.697 (1931)。(Near v.Minnesota,1931)案中,联邦最高法院则对政府的言论检查设置了程序限制与标准限制。尼尔判决规定,政府只能对淫秽、煽动暴力、泄露军事秘密的内容进行前置检查(prior restraint),并要求政府就其必要性履行举证责任。吉特洛判决与尼尔判决成为圣迹判决得以发生的宪法前提,为圣迹案中判定州政府的电影检查构成违宪解决了宪法障碍。在这两个判决中,联邦最高法院对第一、第十四修正案的扩张解释及其体现出来的司法能动主义,为圣迹判决提供了先例。

此外,卡莱姆案(1911)、合众案(1915)、修米斯顿案(1919)、百代案(1922)、洛弗尔案(1938)、派拉蒙案(1948)、科瓦奇案(1949)、圣迹案(1952)与弗里德曼案(1956)直接规定了电影属性与法律地位。以上判例都使用了类比推理的法律方法,将电影与其他媒体进行类比,根据类比结果进行法律推理,从而做出裁决。

起草第一修正案之际,电影尚未问世。从文义上看,美国制宪先贤写进第一修正案中的媒体(the press)不包括电影,法院无法从第一修正案中寻找到电影属性的直接规定。针对这个问题,联邦最高法院与州最高法院对第一修正案进行扩张解释。法院所使用的类比对象分为两类:一类是图书、报纸、期刊,另外一类是马戏、杂耍、露天表演;相应地,建立了两对类比关系,将两对比较对象的内容、效果、功能进行比较。法院对待图书、报纸、期刊、杂耍、马戏与露天表演的不同态度,主要标准是看它们承载的内容是严肃的、深刻的、具有教育功能的还是通俗的、肤浅的、纯属娱乐的,彰显了法官的精英主义倾向,他们从心理上比较认同图书、报纸与期刊等,而排斥杂耍、马戏与露天表演。对于美国联邦与州最高法院如何使用类比推理的法律方法来规定电影的法律地位,下文加以梳理并简析。

(一)在卡莱姆公司诉哈珀兄弟案(Kalem Co.v.Harper Bros.,1911,下文简称“卡莱姆案”)222 US 55 (1911)。 中,美国联邦最高法院主张电影是无声表演、哑剧的机械化复制,不构成“发表/表达(publication)”的一种形式,电影表达不受第一修正案保护。

(二)合众案(1915)中,上诉人以卡莱姆案为先例,诉称电影是发表/表达(publications),并将电影与戏剧(theatre)、马戏(circus)及其他表演(shows)、奇观(spectacles)相类比,将这些都推定为公共媒体(the public press)或表达思想的媒体(mediums of thought),主张免于压制或监管。美国联邦最高法院认可电影是有能力传播思想的媒体,但是拒绝赋予电影免于压制或监管的法律地位,理由主要是电影具有致害力。

(三)在修米斯顿诉环球电影制片公司案178 NYS 752,755 (AD,1919)。(Humiston v.Universal Film Manufacturing Co.,1919,下文简称“修米斯顿案”)中,纽约州最高法院将新闻记录电影与报纸进行类比,推定涉案电影具有新闻价值。

本案案情是,1917年,18岁女孩露丝·克鲁格(Ruth Cruger)失踪,纽约警察局寻人未果,受其父委托的律师修米斯顿最终在嫌犯阿尔弗雷德·科基(Alfredo Cocchi)的地下室中找到女孩遗体。环球公司将此案制成新闻记录电影,并使用了修米斯顿的照片和姓名,修米斯顿诉称环球公司侵犯了她的隐私权。

纽约州最高法院受理了该案。法院从新闻价值和使用目的两个方面将电影与报纸类比。首先,法院主张这部电影和报道此案的报纸具有相同的新闻价值。电影使用原告姓名与照片是介绍案情的必需。其次,法院认为,报道此案的报纸和这部新闻电影一样,都不是追求商业目的(purposes of trade)或广告目的(advertising purposes),所以电影制片公司的行为不构成侵权。

(四)百代公司诉科布案236 N.Y.539 (1923)。(Pathé Exchange v.Cobb,1923)。本案的案情是,纽约审查委员会拒绝为一部新闻记录电影发放发行许可证,因为审查人员认为电影中,女性身着连体浴衣的镜头过于暴露。[27]百代公司诉称新闻记录影片就是新闻。因为州宪法保护的是内容,而非新闻的传播方式。如果仅保护书面语言,将极大限缩“发表”这个概念的外延,不利于州宪法对言论自由的保障,因此在文字与图像之间做出清晰的划分是错误的。

该案中,法院认为,州宪法对言论自由的保障,保护的不是新闻或报刊本身,而是“思想表达的自由,包括有意识的精神劳动,而非简单的肢体活动”Pathé Exchange v.Cobb,458。 ,而电影被认为“仅仅是行动”(mere action)Pathé Exchange v.Cobb,202 A.D.450,458 (1922)。。经过审议,纽约州最高法院认为合众判决可适用于百代案,从而巩固了电影可受监管的法律地位。20世纪二三十年代,对审查制度的多数法律挑战基于将电影认定为不道德,而不是对审查制度本身的挑战。Laura Wittern-Keller and Raymond J.Haberski Jr.,The Miracle Case:Film Censorship and the Supreme Court .Lawrence:University Press of Kansas,2008。

(五)洛弗爾诉格里芬市案303 U.S.444 (1938)。(Lovell v.City of Griffin,1938)中,首席大法官休斯将电影与传单(pamphlets and leaflets)进行类比,认为它们发挥的社会功能相同,因此对新闻自由做扩张解释,不再局限于报纸与期刊,而主张适用于所有媒体,包括报纸、期刊、图书、电影、广播、传单。

(六)合众国诉派拉蒙电影公司案334 US 131 (1948)。(United States v.Paramount Pictures,Inc.,1948,下文简称派拉蒙判决)中,由于广播电台作为媒体的社会影响日盛,美国最高法院将电影与电台、报纸作为类比对象,认为三者都是新闻传播媒体,其传播自由受第一修正案保护。

(七)科瓦奇诉库珀案336 U.S.77 (1949)。(Kovacs v.Cooper,1949)中,联邦最高法院大法官法兰克福特(Felix Frankfurter)发表协同意见时,在电影与图书、报纸、传单之间建立类比关系,重拾合众判决的电影致害论。

(八)在圣迹案中,纽约上诉法院审理期间,法官斯坦利·H·福尔德(Stanley H.Fuld)反对以电影具有商业性、娱乐性为由实施电影检查。他认为,报纸、期刊和图书受商业利益驱动并且具有娱乐性,但是这并没有妨碍它们受第一修正案的全面保护。相同的道理,电影虽然具有娱乐性或商业性,但是这不足以成为电影必须接受检查的理由。Joseph Burstyn,Inc.v.Wilson,Commissioner of Educational et al.,303 N.Y.242 (1951)。

上诉人伯斯汀也将电影与图书、报纸与期刊类比,认为图书、报纸与期刊的出版、销售也是为了获得利润,但是它们仍然受第一修正案保护。终审判决中,克拉克与法兰克福特两位大法官都同意上诉人的类比推理及其结论,主张电影与报纸、周刊、杂志在发表小说、描述科学进展、动植物生长、历史事件与时事新闻等方面有相同功能,电影是传播思想的重要媒体,受第一修正案保护,反对以致害力、谋取利润为由检查电影,推翻了合众判决与科瓦奇判决确立的电影致害论。

(九)弗里德曼案380 U.S.51 (1965)。(Freedman v.Maryland,1956),美国最高法院以尼尔判决为先例,裁定电影检查委员会只能批准而不能禁止电影,从而结束了政府检查制度。该案中,被上诉人提出的电影检查理由依然是电影的谋利性,联邦最高法院依然在电影和图书、报纸、期刊之间建立类比关系,由图书、报纸、期刊谋利的合法性类推出电影谋利的合法性,并进一步从图书、报纸、期刊受第一修正案保护的宪法地位类推出电影受第一修正案保护的宪法地位。

以上所选案件的时间跨度近50年,从20世纪之初到1960年代,从初期的电影版权诉讼到电影表达权诉讼,从电影检查制度的确立到废除,基本涵盖了电影属性和法律地位的分歧、争论到统一,电影从不入流的杂耍到表达,从动作到言论,从被宪法排除在外的商业到被宪法保护的媒体,这个变化历程是渐进的,是多种内外因素共力作用的结果。其中,新闻记录电影自身所具备的新闻报道能力与产生的社会影响是重要的内在力量,促使司法机构逐渐改变成见,正视并接受电影的言论属性,这一点充分地体现在上述案件的判决书或大法官所发表的意见之中。

结语

新闻记录电影在1930年代达到巅峰,成为流行文化的象征与观众的重要信息来源。确立了用电影的方式解释与呈现新闻事件的文化模式(cultural code),培养了观众超越时空,通过画面和声音观察新闻事件的习惯,为电视新闻铺平了道路。1950年代,新闻记录电影开始衰落,1967、1971年分别在美国、英国停映。究其原因,固然有多种因素,主要外因是广播电视——尤其彩色电视——的流行,主要内因是其自身僵化的報道模式与严格的电影检查。

从电影类型看,电影可以分为纪实电影、故事电影、科教电影、美术电影。纪实电影则经过了实况电影、新闻电影、新闻记录电影三个阶段。从电影功能看,从发明至今,电影一直具有提供娱乐与传播信息两个主要功能。电影的娱乐性一直是关注与研究的对象,电影主要被定性为娱乐业,电影学也被归为艺术学,而电影的信息传播功能未受重视,研究规模与深度均不够,电影未被界定为新闻传播媒体。

对国内外新闻传播类著作的研究发现,传播学界的多数观点认为,“电影是大众娱乐媒体”,“电影是一种媒介”,电影在发明之初就是一种大众媒介,[28]传播学家麦克卢汉(1964)将电影定义为运用颜色、光线、声音、动作和语言等多种表现元素的综合媒介。[29]麦克卢汉的电影定义着眼点在于电影所使用的传播元素本身,而没有注意到新闻记录电影所传播的新闻性内容,所以他没有将电影界定为新闻媒体。熊澄宇则将电影理解为“多媒体”,“而电影是第一个可输入输出存储的多媒体形态,在黑暗空间中的巨大画面、逼真音响、鲜艳色彩使梦工厂成为现实;电视与家庭客厅的亲密关系完整地诠释了麦克卢汉关于地球村的理论”[30],从语义上看,这里的“多媒体”与麦克卢汉所指的综合媒体涵义相同。王志敏认为电影是“由具有画面性质和深度感的连续性影像和仿真性声音合成的综合性媒体”[31]。荷兰传播学家麦奎尔将电影归入大众娱乐媒体。[32]虽然圣迹判决早在1952年就推翻了合众判决关于电影是杂耍的定性,但是直到2003年匈牙利传播学者贝拉仍然认为初期电影是记录杂耍、轶事的工具。[33]

与传播学家不同的是,新闻学者的多数观点则认为电影是新闻媒体。美国新闻学教授米切尔·史蒂芬斯认为电视新闻是广播新闻和电影新闻片的融合。[34]美国新闻学者斯特林不仅肯定新闻记录电影在20世纪初期的新闻传播功能,而且详细介绍了新闻电影的内容、报道方式、放映频次与影响等历史细节。[35]

鉴于新闻记录电影在媒体发展史中的客观存在,及其在新闻报道中曾经的辉煌,我们需要重新认识作为言论的新闻记录电影的历史贡献与法律地位,并给予公正评价。

参考文献:

[1]Jennifer Petersen.“Can Moving Pictures Speak Film,Speech,and Social Science in Early Twentieth-Century Law ” [J].Cinema Journal,Spring 2014(03):76-99.

[2]黄文达.外国电影史教程[M].上海:复旦大学出版社,2013:11.大卫·波德维尔,克里斯汀·汤普森.世界电影史[M].范倍,译.北京:北京大学出版社,2014:25-28.

[3]Raymond Fielding.The American Newsreel 1911-1967[M].Norman:University of Oklahoma Press,1972:132.

[4]S.L.Althaus.“The Forgotten Role of the Global Newsreel Industry in the Long Transition from Text to Television” [J].The International Journal of Press/Politics,2010(02):193-218.

[5]Sterling,Christopher H.,and Timothy R.Haight,eds.The Mass Media:Aspen Institute Guide to Communication Industry Trends [M].New York:Praeger,1978:325.

[6]Joseph Clark.News Parade:The American Newsreel and The World as Spectacle [M].Minneapolis:The University of Minnesota Press,2020:134.

[7]Raymond Fielding,The American Newsreel:A Complete History,1911-1967,McFarland & Company [M].2006:15.

[8]Butsch,Richard.American Movie Audiences of the 1930s.International Labor and Working-Class History[M].2001,59:106-120.

[9]Prior,Markus.Post-Broadcasting Democracy:How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections [M].New York:Cambridge University Press,2007.

[10]Lawrenson,Harry,Foreign Editions.Journal of the Society of Motion Picture Engineers[J].1946(05):361-364.

[11]Sanger,Gerald.We lived in the Presence of History:The Story of British Movietone News in the War Years[M].In Yesterday ’s News:The British Cinema Newsreel Reader,ed.L.McKernan.London:British Universities Film & Video Council,2002:169-170.

[12]“N.Y.Dailies Give Remarkable Space to Lindbergh’s Arrival” [J].Variety,June 15,1927(01).

[13]“Crowds Cheer News in Times Square” [J].New York Times,May 22,1927.

[14]“Films on Lindbergh Set Speed Record” [J].New York Times,June 14,1927; “Short Feature Service Guide:Newsreel Number,” Motion Picture News,June 24,1927; “‘Talking’ News Reels Sent Grosses up; Roxy,$104,000 and Capitol,$ 65,100,” Variety,June 22,1927:20.

[15]“Hauptmann Trial Producers Battle Between Attorneys” [J].Universal Newsreel,vol.6,no.317,Production Files of the Universal Newsreel Library,1929-1967; 200-UN,MCA/Universal Pictures Collection,1929-1967; National Archives at College Park,Maryland.

[16]Roy Tash.“Shooting the ‘Quints’” [J].International Photographer,December 1935:19,32.

[17]Motion Picture Herald[J].January 19,1935:29.

[18]Motion Picture Herald[J].February 23,1935:28.

[19]Terry Ramsaye,“Newsreel Rights and the Flemington Hysteria” [J].Motion Picture Herald,February 9,1935:9.

[20]Kearton,Cherry.Adventures of a War Correspondent[M].In Yesterday’s News:The British Cinema Newsreel Reader,ed.L.MCKernan.London:British Universities Film & Video Council,2002.

[21]Edgar Dale.The Content of Motion Pictures [M].New York:Arno Press,1970:227.

[22]D.M.Gephardt.American Newsreels of the 1930s [M].1998:3.

[23]Baechlin,Peter and Maurice Muller-Strauss.Newsreels across the World [M].Paris:UNESCO.1952:17.

[24]Edgar Dale.The Content of Motion Pictures [M].New York:Arno Press,1970:227.

[25]Robert C.McElravy.“Humanizing History” [J].Moving Picture World,February 9,1918:791.

[26]John Dewey.The Public and Its Problems [M].Athens,Ohio:Swallow Press,1954; Walter Lippmann.The Phantom Public [M].reprinted.New Brunswick,N.J.:Transaction Publishers,1993.

[27]Laura Wittern-Keller.Freedom of the Screen,legal Challenges to State Film Censorship [M].Kentucky:The University Press of Kentucky,2008:46.

[28]崔林.媒介的变迁:从印刷术到互联网[M].北京:中国传媒大学出版社,2020:147-148.

[29]麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2012:332-333.

[30]熊澄宇.媒介史纲[M].北京:清华大学出版社,2011:9.

[31]王志敏.现代电影美学体系[M].北京:北京大学出版社,2006:63.

[32]丹尼斯·麦奎尔.大众传播理论[M].徐佳,董璐.译.北京:清华大学出版社,2019:26.

[33]贝拉.电影美学[M].何力,译.北京:北京大学出版社,2006:63.

[34]斯蒂芬斯.新闻的历史[M].陈继静,译.北京:北京大学出版社,2014:206.

[35]斯特林.大众传媒革命[M].王家全,等,译.北京:中国人民大学出版社,2014:48-49.

How the Film Became the Speech:A Study on Historical Contributions of American Newsreels

WANG Shengzhi/School of Journalism& Communication,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241000,China

DAI Xiangyu/Department of Journalism,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing,Jiangsu 211016,China

Abstract:Films are considered as the second mass media and the first electronic mass media.Early cinema refers to the live documentaries,news films and newsreels that manifested a powerful capacity for covering news and constructing the public sphere during the development of American media history,once being on par with the newspapers.Modes of reportage forged by Newsreels would later be taken up by television news and eventually became one of the crucial internal causes to shift the legal status of American films,turning the film into the speech protected by the First Amendment.This transformation can be noted in the verdicts delivered by the Supreme Court.It was the powerful capacity of newsreels for news coverage that became the internal motivation for the Supreme Court’s shift in views on the nature and legal status of films.In the verdicts of film cases,the Supreme Court creatively established an analogy between films and other media that illustrated the judicial activism.

Key words:newsreels; nature of film; legal status of film; Mutual decision; Miracle decision

收稿日期:2022-04-28

基金項目:

作者简介:王生智,安徽师范大学新闻与传播学院副教授,研究方向:电影法、言论法。

戴香语,南京航空航天大学硕士研究生,研究方向:电影法、言论法。

①236 U.S.230 (1915)。

②343 U.S.495(1952)。由于涉案电影名为“Miracle”,所以习惯称此案为“圣迹案”(Miracle case)。