少数民族电影报恩叙事与民族共同体意识的建构

摘要:少数民族电影中的报恩叙事沿袭了主流电影中的报恩模式,但又因民族政策、社会时代、文化背景的不同,具有不同的叙事姿态、模式框架与价值诉求。少数民族电影中的报恩叙事呈现出报恩国家、感念亲恩、感恩自然的三种模式,分别彰显了少数民族对政党、国家的感恩,体现了不同民族之间的伦理温情,在表达对自然的敬畏与感恩的同时,反思人类生存的生态伦理意义。少数民族电影报恩叙事的跨民族、跨文化书写的态势,体现出报恩母题在当代的转化与重构,对铸牢民族“共同体”意识具有重要的意义。

关键词:少数民族电影;报恩叙事;民族共同体意识

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)04-0036-09

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.04.005

源自民间故事、神话传说、文艺作品中的“报恩”母题因其本然的情感性、伦理性、社会性成了现代电影作品中屡见不鲜的话题。新中国成立后,电影中报恩故事的书写在新的时代背景、文化语境中展开。其中,少数民族电影中的报恩叙事虽然沿袭了主流电影中的报恩模式,但又因时代、民族政策与经济文化的不同,具有不同的叙事姿态、模式框架与价值诉求。从历史的维度看,少数民族电影中的报恩叙事因为新中国的成立,国家实行的集体所有制和“人民当家做主”的政治策略,使得报恩叙事在以“人民”为中心和集体主义观念的范畴之内得到拓展,具有了新的政治、时代的意义。从横向的比较来看,少数民族电影中的报恩叙事又因民族不同的道德观念、文化习俗、宗教信仰,体现出不同民族之间的情感互动与文化交流的历史轨迹和审美蕴涵。英国的亚当·斯密在《道德情感理论》中认为:“感恩是一种最为基本的社会情感,感恩的情感有利于维持社会的稳定。”[1]知恩图报是文明社会对社会成员的基本要求,是构建和谐社会的伦理基石。少数民族电影中的报恩叙事超越了民族、时代和地域,与电影、社会中诸多伦理观念互动,形成一种具有现代性、民族性的艺术现象,具有广泛、深厚的社会影响力。因此,探究报恩母题在少数民族电影中的当代转化与重构,对中国电影的创作,对铸牢中华民族共同体意识具有重要的价值与意义。

一、恩比海深:报恩国家的叙事表征及酬恩逻辑

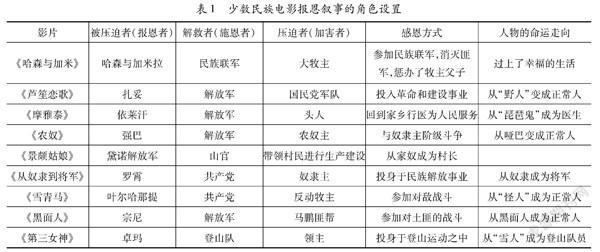

由于历史和时代的原因,少数民族长期生活在“老少边穷”的地带,处于受压迫、被剥削的地位。新中国成立后,国家实施了各项民族政策和措施,少数民族在政治、经济、文化等各个方面得到极大的改善。少数民族和汉族共同处于社会主义建设和奔向幸福生活的发展道路之中,他们感恩党和国家的政策与领导。同时,新生的国家为了调动各民族团结一心,共同进行经济、文化建设,要求作为意识形态的电影进行政策和理念的宣传与传播。而少数民族电影作为国家顶层设计,以少数民族历史文化生活为创作题材的电影类别责无旁贷。因此,在不同时期的少数民族电影中出现了不少反映少数民族感恩、报恩的故事,这些故事以主题显现或者以隐喻的方式出现在影片中。在“十七年”少数民族电影中,这种报恩模式最为明显,具有代表性的作品,有《哈森与加米》(1955)、《芦笙恋歌》(1957)、《摩雅泰》(1960)、《农奴》(1964)、《景颇姑娘》(1965)等。在这些电影中,报恩模式的人物角色设置清晰可辨,主要由被压迫者(受难者)、解救者(施恩者)和压迫者(加害者)三类角色构成。每类角色具有相似的身份、地位和经历,在故事中承担较为固定的叙事功能。一般而言,影片中被压迫者(受难者)面临着来自奴隶主和国民党的双重压迫,被塑造成了苦大仇深的“复仇者”;压迫者(加害者)是奴隶主、国民党反动派、特务,作为农民阶级对立面的压迫者被塑造成外貌丑陋、十恶不赦的“坏人”;解放军、共产党是改变少数民族成员政治、经济命运的解救者(施恩者)。影片中感恩叙事的情节模式也较为固定,即通过“受难+被解救+报恩”的因果关系简单而明晰地讲述故事。《芦笙恋歌》中年轻的猎手扎妥被逼逃入深山老林成为野人,《摩雅泰》中依莱汗被封建头人老叭迫害,污蔑为“琵琶鬼”;奴隶强巴为了活下去成了“哑巴”;《景颇姑娘》里黛诺是家奴,被山官折磨,逃出家乡,无路可走;《农奴》中罗霄是农奴,受奴隶主压迫,生不如死。少数民族各族的被压迫者受到迫害,走投无路,直到共产党和解放军解救他们,使他们获得了重生。少数民族成员满怀感恩之情自觉加入解放战争,参与社会主义的建设之中,成为社会主义新人。这种情节设置,跟主流电影《白毛女》的“复仇—感恩”故事模式设置相似,但值得注意的是,少数民族电影的人物设置并非简单的压迫者与被压迫者之间两级对抗、二元对立。在压迫者、被压迫者、解救者之间多了一个中间人物,即少数民族的土司、喇嘛、山官、头人等。在故事的前一阶段他们是统治者、猶豫者或者是被蒙蔽者,在故事发展的进程中,他们接受了解放军、党和政府的引导、启发、“争取”之后,他们的行动和思想转化过来积极发挥自身的功能与作用,成为革命团结的力量。显然,这一设置宣传了党的民族政策,团结和争取少数民族中有政治觉悟的上层分子共同进行新中国的建设。新时期以来,“复仇—报恩”的模式仍然在延续,如《黑面人》(1980)、《第三女神》(1982)等(表1)。但是,新时期以来更多的报恩叙事逻辑出现了转换,即淡化了阶级斗争的矛盾冲突,将叙事主体行动的障碍设置为个体在生活、学习、工作中遭遇的困难和挫折,报恩的对象虽然是以具体的人为中心,但酬报的情感终极指向是对民族、国家的热爱与忠诚,显示出个体崇高的品质和奉献精神。

除此之外,“新生民族国家的建立,需从民族、地域、阶级、性别等方面进行整体动员。其中,少数民族与国家之间的互动关系成为民族国家建构的系统工程中的重要组成部分。”[2]少数民族报恩叙事的另一种演化方式是改变以汉族为代表的主体向少数民族施恩的单向模式,设置施恩者与受惠者角色的相互转化,突出恩义在汉族与少数民族之间的双向传递、流动,情感最终指向是个人利益与民族国家利益的汇集融合。如《两代人》(1960),《达吉和她的父亲》(1961),《叶赫娜》(1982),《甜女》(1983),《车轮四重奏》(1984)等。《两代人》中共产党员孟英和她的丈夫赵彬因革命被捕入狱,赵彬被杀害,孩子被同牢的维吾尔族姑娘阿拉木汗的父亲救走。解放后,孟英作为党的书记回到战斗过的地方主持工作,终于与儿子艾里重逢。孟英将民族大义置于血肉亲情之上,为了民族解放事业而奋斗。儿子被维吾尔族家庭救助,孟英一辈革命者的献身精神得到了国家和人民的认可,也得到了亲情的回报。在《达吉和她的父亲》中,工程队的老技师任秉清的女儿达吉在解放前被奴隶主抢上山,后被彝族老爹马赫救了下来。在达吉和马赫生活的过程中,他们建立了不是亲生却胜似亲生的父女情。解放后,当亲身父亲与养父都知道了对方的存在,双方都要将女儿归还给对方。而达吉选择与两个父亲一起生活,共同组成一个大家庭。显然,故事隐喻了汉族与少数民族的两位“父亲”共同给予了达吉生命,影片将父女三人的伦理亲情,民族之间的兄弟情谊与对国家之爱融合到一起,体现了民族之间血浓于水的崇高情感。《甜女》里上海姑娘孟甜女到长白山插队落户,不适应当地的生活,朝鲜族青年李华帮助她渡过难关。孟甜女则帮助李华和当地农民烧荒种地,克服困难,种植茶叶,共同走向致富的道路。《叶赫娜》讲述解放军干部“老边疆”为救佤族孤儿叶赫娜,牺牲了生命。“老边疆”的儿子陆南平长大成人后成为了村干部。老社长计划让陆南平与叶赫娜结合,而叶赫娜与老社长的儿子埃嘎是青梅竹马。在“文化大革命"运动中,陆南平遭到诬陷,被押走。叶赫娜和埃嘎因为帮助陆南平受到迫害,躲进了老林。多年后,陆南平得以平反回到佤山寨,他积极促成了埃嘎与叶赫娜的最终结合。影片显示了老一辈革命家为民族解放斗争牺牲了生命,父辈期望用传统“以身相许”的报恩方式去酬谢恩人,但年轻一代从人情和人性的角度承接延续了感恩之义,使恩义观念有了新时代的内涵和意义。在《车轮四重奏》(1984)中,汽车兵排长沈新与藏族猎人尼玛次仁之间因为尼玛次仁准备私自贩卖麝香产生了矛盾冲突。在将麝香送交赛塘县公安局的路途中,尼玛次仁逃跑,在深林中遭遇狼群,沈新救了尼玛次仁的性命。随后,尼玛次仁也在山洪爆发中救了沈新的性命。在两天两夜患难与共、生死相依的旅程中,影片体现了汉藏两族人民相互理解、相互感恩、团结友爱的精神。

可见,少数民族电影报恩叙事模式与政治、民族政策紧密相连,往往是国家宏大的革命、历史叙事中的有机组成部分。从意识形态功能来看,少数民族电影报恩叙事沿袭了中国民间传统的“复仇—报恩”和“报恩君主”的情节叙事模式,但不同的是,报恩的情感逻辑指向完全不同。少数民族电影中感恩、报恩行动经由“少数民族→汉族(共产党)→新中国”与“少数民族←→ 汉族(共产党)→新中国”两条不同路径,结构链最终指向的是为了共产主义事业、为了人民自身的幸福生活和为人类共同的理想而努力奋斗。少数民族电影的报恩叙事通过个体报恩故事将政治话语与伦理话语巧妙融合,呈现了新中国各民族齐心协力、共同推动经济、文化建设的深厚情感,体现了党的政策和路线的正确性、道德的正义性和历史的必然性。从审美情感层面来看,少数民族电影的感恩叙事通过揭示少数民族的苦难生活,讲述报恩与互助的故事,牵动、调动了各族人民对民族成员遭遇不公平命运和期待过上正常生活的“共情”,对地主、恶霸、反动派以及恶势力罪恶行为的“共愤”,对恶有恶报、伸张正义、为命运抗争的“共识”等共同的情感与文化心理。因而,少数民族电影的报恩故事虽有着与中原传统、主流的报恩叙事有类似的叙事姿态、人物设置和酬恩逻辑,但影片中汉族和少数民族之间休戚相关、互利互惠、荣辱与共的民族意识,形成了个体与共同体、少数民族与民族国家命运与共的寓言故事。这既展示了少数民族特有的民族性格、风俗民情、历史文化,又体现出民族之间深厚的情谊,充分發挥了电影审美感化的功能。当然,在特殊年代以政治为导向的统辖下,少数民族电影报恩叙事在人物形象塑造、情感传达和叙事模式等方面存在诸多不足,难免出现人物形象脸谱化,情感表达单一化以及解救与报恩的模式固定化等现象。

二、感念亲恩:个体之间的恩怨情仇与现代性反思

新时期以来,少数民族电影主体意识苏醒,一部分影片回归到民族主体立场,关注本民族成员的思想情感、文化心理,呈现出个人与个人之间以及家庭成员之间的情感纠葛故事。少数民族电影既有对少数民族本真性格、情感的书写,表现少数民族在现代化进程中对传统伦理道德的赞美与维护,也呈现出对现代化进程中人性迷失的反思与批判。

1960年代初期,很多家庭因饥饿家破人亡,遗留下大量的孤儿。在政府的安排下,数千名孤儿来到内蒙古大草原,他们被各个牧民家庭收留抚养,度过困难岁月。少数民族电影以这一真实事件为题材反复书写内蒙古人民以宽厚、博爱的胸怀,收养数千名各地孤儿的故事。《义重情深》(1991)、《金色的草原》 (1997)、《白骆驼》(1997)、额吉(2010)即是以此为背景讲述的不同“施恩”与“报恩”的故事。类似的题材故事还有《飞越人生》 (1992)和《真爱》(2014),前者讲述了战后滞留中国的日本孤儿——乌妮被蒙古族妇女养育成人,大学毕业后,回到草原教书,并结婚生子。后者是关于维吾尔族的阿尼帕老人在几十年的时间里抚养了6个民族的19个孩子的故事。这些影片都有共同的题旨,即通过描述主人公无私奉献、不求酬谢的行为和精神,呈现少数民族人民的博大、宽厚、仁慈的胸怀,这是中华民族传统文化中的“大恩不言报”的美德和精神在新的时代背景下的传承和发扬。《图雅的婚事》(2006)、《蔚蓝色的杭盖》(2006)、《尼玛家的女儿》(2007)、《伊犁河》(2013),则分别以妻子与丈夫,父亲与“女儿”,母亲与女儿们,养子与生母和养母之间的情感关系变化展开,用善、仁慈与宽容化解婚姻、家庭之间的矛盾冲突,消饵亲人之间的爱恨情仇,体现了人们对和谐、理想的家庭、婚姻生活状态的积极追求与热切向往。如《图雅的婚事》中,丈夫巴特尔因掘水井而双腿残疾,为了不拖累妻子图雅,他决意离婚。而妻子图雅迫于生计,选择带着残疾的巴特尔一起征婚嫁人。图雅选择“嫁夫养夫”的传奇故事实则是以违反常规婚姻的形式完成了“自己对丈夫感情的忠诚与维系”,显然,图雅除了对丈夫巴特尔怀有眷恋与怜悯之外,更多的是对婚姻家庭的道德责任感。她善良、坚韧、重情的道德品质以及担当重任的精神具有深厚的感染力,激发人们的同情、敬重与赞美。《伊犁河》则是讲述阿尔萨深受养母养育之恩,却在返城知青——亲生母亲的帮助下回到上海学习,最终他又选择了返回新疆,回到回族养母身边。阿尔萨作为知青的下一代选择留在少数民族地区,体现了个体对养育其成长的回族母亲的感恩与报答,也反映了新世纪以来国家大力发展西部建设的价值观念对个体的切实感召。这些影片没有复杂的情节故事和强烈的矛盾冲突,重点在展示少数民族家庭成员之间面临婚姻、家庭、工作时在道德、责任、良心等伦理思想层面的选择与付出。贴近世俗人情与日常生活的叙述使电影带着现实的“体温”和人间的温情,体现出新时期以来少数民族淳朴的道德情感对市场经济下世俗人情的反衬与驳斥。除了展示民族成员之间的恩义与情爱,少数民族电影还呈现了对外国人的友善与包容。《云上太阳》(2011)里身患绝症的法国女画家波琳来到古朴诗意的中国苗寨。苗寨村民的淳朴和真情,使她感受到了人间的温暖,得到了精神上的救赎,身体状况也随之好转。病愈后的波琳重回苗寨,成了苗寨的一名外籍小学教师。影片呈现了少数民族人民在现代化的进程中如何保持本心,坚守道德准线,为情感迷失的现代人提供了一剂祛除时代痼疾的温情药方。

在长期的渔猎、游牧生活方式中,少数民族与自然界的动物建立了深厚的感情,少数民族电影续写了人与动物之间相爱相伴、有情有义的真挚故事。如《金秋鹿鸣》(1994)、《小象西娜》 (1996)、《清水里的刀子》(2016)等。电影以日常生活常态化的形式呈现出人与动物之间日积月累的情感,在平凡、自然与朴素的叙述之中展现出施恩与报恩无声互动的情感力量。《金秋鹿鸣》《小象西娜》是关于青少年与动物之间产生真情实感的故事。《金秋鹿鸣》中鄂伦春族少年吉若救下偷猎者枪下的小鹿,《小象西娜》中傣族兄妹二人救护一头受伤的小象,这些少年与小鹿、小象在朝夕相处的过程中建立了深厚的友情、亲情,他们与小鹿和小象俨然成了朋友与亲人。在影片中,人类对动物精心照料,动物给人类真诚的陪伴,体现了人与动物之间和谐相处、相互感恩的真挚情感。动物对人类的感恩之情在《清水里的刀子》中表现得更为动人。老牛是回族马子善老人家的耕牛。多年来,马子善一家和老牛情同家人。马子善老人的妻子过世后,他的儿子准备按照民族习俗宰杀老牛为母亲做祭祀。在祭祀的前几天,具有灵性的老牛已经知晓了它的生命意义,为了完成自己的“使命”,任清水与嫩草放在面前,它也不吃不喝。显然,老牛的主动献身就是动物报恩的神话模式,电影把报恩母题同回族的宗教信仰和文化习俗联系起来,在对牛“忠义”的伦理品性的讴歌和颂扬上生发出对人的生命“顺其自然”的感悟。比起传统单纯的“动物救主报恩”的故事,影片显然平添了一份人与动物之间的对“生死”“恩义”的共情与共鸣,其美学意义与伦理意义更为厚重而强烈。

与对民族成员之间的温情人性的书写不同,另一些少数民族电影反映了在现代化的进程中,受到市场经济的挤压和多元价值观的影响,人与人之间出现了情意淡薄、诚信缺失的现象,体现出导演们对于现代社会伦理、道德问题的反思。如《黑骏马》(1995)、《诺玛的十七岁》(2003)、《阿欧桑》(2007)、《寻找智美更登》(2009)、《塔洛》(2016),这些电影都上演了“背叛”的故事。在《诺玛的十七岁》中,哈尼村寨婼玛爱上了从城里来的照相馆的老板阿明,阿明却背叛诺玛离开村寨回到了城市。《阿欧桑》中苗寨姑娘阿欧桑被到城市里的男友抛弃。《黑骏马》中从小寄养在老额吉家的白音宝力格和她的孙女索米娅是青梅竹马的恋人。成年后白音宝力格为了追求那“更纯洁、更文明、更尊重人的美好,也更富有事业魅力的人生”[3],抛弃了老额吉和索米娅离开了草原。多年以后,当白音宝力格重新回到草原的时候,索米娅怀上其他男人的孩子。白音宝力格又一次离开了索米娅和草原回到城市生活。中年的白音宝力格终于认识到了自己的自私,他满怀愧疚之心接受了索米娅的女儿其其格。在以上这些关于承诺、背叛、宽容与爱的故事中,背叛者都是男性,他们受到城市文明的诱惑,将传统的恩义之情抛掷脑后,影片呈现出导演对少数民族传统伦理道德被遗忘、被抛弃的反思与批判。在新的时代和语境中,少数民族传统的恩义道德是否还有存在的空间和意义呢?万玛才旦的系列影片提示人们思考这一问题。《寻找智美更登》讲述了一个导演去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演智美更登的演员的故事。智美更登是八大藏戏中最具有代表性的人物,是藏戏中甘愿送子、送妻、剜目,施恩不求回报的圣人。影片中,现实社会的人们对智美更登的無私赠予的故事呈现出不同态度,既有现代年轻人对故事的质疑,也有年轻时将妻子施舍给别人,如今仍然坚守着智美更登的精神的嘎洛大叔。故事的最终,导演也对智美更登的拍摄产生了困惑和怀疑。这意味着现代工业文明与传统文化相碰撞,原有的价值观念、行为范式与道德思想逐渐失去了效用,面临市场经济的利益为上和价值观多元化的事实,人们对在行动上如何进行伦理道德的取舍陷入了迷茫和深思。2011年,万玛才旦导演的《老狗》则以动物的命运反映出人与动物和谐关系的被破坏。随着市场经济的繁荣,城市里滋生出各种各样的消费方式。给藏民看家牧羊的藏獒被城市人当宠物豢养成为一种流行趋势。一家藏民的儿子打算把家里的老藏獒卖给乡上的狗贩子,父亲却坚持留下这只老狗。但是当父亲在与狗贩子和其他势力周旋、斗争,却走投无路的情况下,他不得不吊死老狗,以免其在城市被圈养的状态中屈辱地度过余生。忠诚陪伴家人、守护家庭的老狗被吊死的悲剧是一种隐喻,即在经济利益的围堵和逼迫下,传统的人和物之间和谐共处的状态被打破,主人被迫“负恩”于动物,以决绝的方式维护了老狗的尊严,让人倍感凄凉。《塔洛》中西藏的牧羊人塔洛自幼以放羊为生,他在进城办理二代身份证时爱上了理发店女店主杨措。塔洛背叛雇主私自卖了羊,把所得的16万人民币托付给了杨措,杨措却恩将仇报卷款逃离。如果说塔洛办身份证反映了藏族人民在时代变迁中个体对自我身份的迷茫困惑,那么杨措的背叛则揭示了现代市场经济中,人们一味追求经济利益,忘恩负义、背信弃义的社会现实。可见,万玛才旦的系列作品潜隐着他关于人伦、道义、品格、生命等多个伦理向度的思考,既是少数民族生存与现实的真实写照,也呈现了民族(国家)在向现代化迈进过程中的裂痕与阵痛。

在被全球化浪潮迅速席卷的当下,“传统人文价值在崩裂,伦理道德秩序在失衡,理想精神在退化”[4]。传统宗法伦理解体而现代道德体系又没有完全建立,“忠肝义胆、重情重义、知恩图报,……这种曾经对人类崇高品性的评价越来越难于寻觅,取而代之的是知恩不报、背信弃义、以怨报德的各种行为。”[5]如果说少数民族电影一部分的导演宣扬歌颂知恩图报、有恩必报的传统美德,那么另一部分电影则对现实社会中人们道德沦丧、忘恩负义的丑恶现象进行了揭露和批判。相对于“十七年”报恩叙事宏大的叙事视野和大开大阖的建构策略,新时期以来少数民族电影将少数民族主体置于叙事中心,侧重于对民族个体的情感生活、文化生活的深度扫描。通过伦理层面上对“负恩者”与“报恩者”的比照,电影在“一弃一扬”的叙事过程中完成了对自私、失德者的批判和对人性的本真、良知与道义的赞美,也寄寓了人们对良性、和谐的道德社会的期盼。显然,新时期以来少数民族电影的报恩叙事情节模式虽然较为简单,但其以对人情人性关照为中心的叙事姿态,多民族、跨文化的故事书写蕴含的善恶分明的价值取向不仅有益于公民个体自我人格、品性的修复与完善,也为各民族成员之间的沟通、交流搭建了的情感桥梁,这对民族共同体伦理道德的基底构建具有重大的社会意义。

三、 天地有大爱:感恩自然及其生态伦理指向

一直以来,少数民族传统的生活方式是依山而居,傍水而栖,倚靠大自然的供给而生存。在这种生存方式下,他们遵循着大自然的规律,也对大自然怀有深厚的情感。但是进入工业时代以来,为了获取高额的利润,人类不顾自然规律,滥砍滥伐。人类行为的失控和无序导致生态环境遭受严重的破坏,如草原沙漠化、水土流失、空气污染、物种灭绝、温室效应等。在经济利益的杠杆前,人类与动物一同处在失去生存与精神家园的悲惨境地。如何对待人与自然的关系,如何保护大自然生态平衡,如何进一步发展少数民族的生活成为新世纪之后少数民族电影重要的表现内容。以《索蜜娅的抉择》(2003)、《季风中的马》(2003)、《家在水草肥沃的地方》(2015)、《狼图腾》(2015)为代表,少数民族电影围绕人类与自然的关系,从人类对大自然的态度、采取的行为及后果展开叙事,意欲引起人们的关注与反思。

在《索蜜娅的抉择》中,城市姑娘索蜜娅为了寻找困扰父亲一生的“父亲的草原”来到奥其巴尼草原。而这片“父亲的草原”实际是因为无知年代人为的过量开垦,成为沙化、死寂的沙漠。在一次意外事故中,酷似自己死去的弟弟的西莫又死在了这片沙漠,这促使索蜜娅作出了留在草原的重大决定。索蜜娅的抉择表达了导演的良好的愿景:为了弥补以往的过失,为了恢复草原的自然生态,也为了人们的生存环境,当代人应该做出选择并付之于行动。在 《季风中的马》中,因为现代化工业的发展,草原上的人们难以维持原有的放牧生活方式,不得不到城市里谋生。“马背上的民族”的蒙古族人——男主人,被迫将视为灵魂和精神的象征物然而却不适合现代生活的马“放生”。故事中导致人与动物之间恩义之情中断的,不是个人因素,而是现代化进程中现代文明对草原文化的冲击和破坏,导致人和动物都丧失了原有的生存环境,陷入愤怒、迷惘与无奈之中。《家在水草肥沃的地方》讲述了阿迪克尔和巴特尔两兄弟骑着骆驼去寻找在草原深处放牧的父亲,一路上却看到,因草场退化后形成的沙漠和戈壁,废弃的寺庙、“在水草丰茂地方”的家变成了隆隆作响的金属冶炼厂,父亲变成了淘金人。通过两个孩子的视角,工业文明对传统草原文明的冲击和摧毁形象地呈现出来。《狼图腾》是关于北京知青到内蒙古额仑大草原插队的故事。到草原上去的干部和知青不懂草原中人与狼、动物与狼的生态平衡,他们掠夺了狼群依赖的食物——黄羊,打破了狼群、黄羊和牧民之间的生态平衡。狼群发起了对牧民的袭击,包顺贵和生产队员则展开了一场灭狼运动,最终,狼群被灭绝。人与动物、草原是一个环环相扣,互相依赖,相互共生的有机统一整体。正如布拉格老人所说,“草和草原是大命,剩下的都是小命,小命要靠大命才能活命,连狼和人都是小命……把草原的大命杀死了,草原上的小命全都没命。”[6]当人类对大自然只有征服、索取和占有,人与自然原初的和谐关系被打破、人与自然同构的依存链条被割裂,忽视生态整体的联系导致了悲剧的产生,狼的悲剧即是人类的悲剧。显然,《狼图腾》是对当代人肆意破坏环境、盲目猎杀动物的愚昧行为的反思与批判。

少数民族在长期与自然打交道的过程中拥有了独特的生活经验、生态观念和生存智慧,这是他们宝贵的精神财富,也是人类珍贵的文化资源。在电影《德吉德》中,德吉德独自一人在家抚养两个孩子。暴风雪来临,在面临食物短缺,羊群缺乏草料和荒原中饿狼威胁的困境时,德吉德没有陷入恐慌之中。她将仅有的羊肉分了一部分给母狼,将失去母羊的小羊羔带回帐篷中喂养,小羊羔甚至与新生婴儿平等地分享了德吉德的乳汁与母爱。德吉德身上有着蒙古族女性伟大的母性力量,她们内心平静、仁慈,平等地对待自然界的一切生灵。影片中人与自然、生灵之间平等相处的关系,展现了草原文明最原始而又和谐共生的状态。2010年,高峰导演的《永生羊》,从表面上看讲述的是蒙古族女人乌库芭拉情感坎坷的人生经历,但其真正要强调的深层意蕴却是蒙古族人与动物、自然的关系。影片中,蒙古族人靠羊群生存,“羊群与人类的‘你死’‘我生’并非决绝对立,而是成为共享的‘我中有你、你中有我’的生命的两种状态,死亡与生存成为可以相互转换、循环的过程。”[7]正如编剧兼副导演叶尔克希所述:“我就是想要表达‘你死不为罪过,我生不为挨饿’这样一个精神内核。”[8]人与羊并不是“我—它”的主仆关系,而是“我—你”的平等关系。影片呈现了蒙古族人对动物的爱护、感恩与敬重,体现出民族独特的生态智慧与思维认知。《远去的牧歌》(2018)讲述了世代逐水草而居,过着辗转迁徙生活的哈萨克族牧民,在改革开放以来党的“退耕还林、退牧还草”“定居兴牧”政策引导下,移居新建的牧民新村,过上幸福的新生活的故事。在最后一次转场中,胡玛尔放飞自己的猎鹰,任它回到自由的天空。与《季风中的马》被迫放马回到草原不同,胡玛尔放飞猎鹰回到天空,让鸟类回归自然的生态行动,谕示着人类可以在尊重大自然、遵循自然规律的前提下,发挥自己的主观能动性,改造好、保护好人类的母亲——大自然。

自然界为人类的生存与发展提供了基本的物质条件,人应该对大自然怀有感恩之情,并尊重与保护大自然。人类破坏环境和自然招致的惩罚与报复已使我们不得不审视自己的行为,反思人类在自然中应扮演什么样的角色,应承担什么责任。少数民族电影中就人类与大自然的关系,人类与土地、草原、动物的情感及认知作出思考。影片中故事的设置模式较为简單,人类往往是主体,大自然是客体,人与自然是对立还是和谐相处,直接导致故事呈现出不同的结局和走向。一方面,影片在现代生态意识的烛照下揭示了少数民族的朴素而又富含真知卓识的生态观念,表达了人类与自然和谐相处的诉求,为人类如何“诗意栖居”绘制了一幅理想的图景。另一方面影片对人类对大自然的破坏进行反思和批判,旨在唤醒人类的理性和良知,增强人类对大自然的感恩和爱护之心。显然,少数民族电影中围绕人与自然续写的报恩故事的情感逻辑与价值导向彰显了强烈的民族责任感和归属感,这种生态意识和伦理观对当下社会唯利是图风气的纠偏和生态危机的拯救有着不可忽视的时代意义。

结语

艺术作品中的“报恩叙事”母题经过各时代、各民族的叙事建构发展至今已经具有相对完备的叙述态势。通过对少数民族电影中报恩叙事的分析,可以清晰地看到,它在新中国成立后不断地被写就的过程中,不仅传承与接续了传统文化思想中的“有恩必报、报大于施、恩不图报”的伦理精神,也因报恩的程度和范围从个体之间的伦理亲情上升到多民族之间的恩义情感,乃至扩展到人与自然的相容共生,从而使得报恩伦理具备了开放性与现代性的品格。同时,由于少数民族报恩叙事的跨民族、跨文化的书写态势,体现了各民族之间的“恩深义重”“互济共生”的伦理血脉联系和文化共性,而具有多民族“共同美”的审美内蕴,从而增加了报恩母题故事的内在活力,增拓了报恩母题谱系的丰富多样性。

除此之外,感恩、报恩历来是中华民族大力推崇的传统美德,对人际关系的维护、社会机制的运转和自然生态的保护具有重要的作用。少数民族电影中报恩叙事的抒写对于公民道德素养的培养,对促进和谐社会建设来说同样具有重要意义。“感恩意识的缺失同当下的中国构建社会主义和谐社会的目标是格格不入的,拒绝感恩是一个社会族群道德失落和不文明的表现。”[9]少数民族电影报恩叙事虽然在具体艺术手法的运用、表述策略等方面呈现出变化,但其中所蕴含的重情重义、知恩图报的道德情感、“善恶有报”的伦理取向,团结互助、命运与共的理想愿景,始终没有发生根本的改变。在此基础上,电影所唤起的生命体验和历史记忆形成了强大的情感动力和丰富的精神资源,不仅对个体道德品质的完善,人与人之间信任纽带的维系,人与自然的和谐相处具有积极促进作用,同时也为个体与群体、群体与民族共同体之间的双向伦理互动建构提供了丰富的艺术想象和坚实的精神底基。因此,少数民族电影报恩叙事萃取多民族伦理道德的认同故事资源,为增强中华民族的凝聚力,为培育和铸牢中华民族共同体意识发挥了重要的作用。

参考文献:

[1]汤天勇.《天行者》:道德理想主义及其它[J].小说评论,2013(01).

[2]胡谱忠.少数民族题材电影中的国家形象[J].电影艺术,2013(02).

[3]刘海波.自古诗人多乡愁——感悟《黑骏马》[J].当代电影,2006(03).

[4]陈佳冀.时代主题话语的另类表达:新世纪文学中的“动物叙事”研究[J].南方文坛,2007(06).

[5]陈佳冀.中国文学“动物报恩”母题的当代叙事建构[J].宁夏社会科学,2016(01).

[6]姜戎.狼图腾[M].武汉:长江文艺出版社,2004:149.

[7]贾学妮.自然写作、主体间性与家园意识——生态批评视域下的少数民族题材[J].当代电影,2019(11).

[8]丙卜波,王志萍.“我愿意从另外的角度表达对新疆的热爱”——电影《永生羊》编剧、副导演叶尔克西访谈录[J].伊犁师范学院学报(社会科学版),2012(04).

[9]王文科.感恩文化的美德与道德教育的重建[J].桂海论丛,2008(06).

The Gratitude Narrative in Ethnic Minority Films and the Construction of National Community Awareness

XIONG Li/

School of Literature and Communication, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, Guangdong 510665,China

Abstract:The gratitude narrative in ethnic minority films follows the gratitude mode in mainstream films, but it acquires different narrative forms, pattern frameworks and value appeals due to different ethnic policies, social backgrounds and cultural contexts. The gratitude narrative in ethnic minority films presents three modes of showing gratitude to the nation, the family and the nature that respectively highlights ethnic minorities’ gratitude to the Party and the country, illustrates the ethical warmth among different ethnic groups, and reflects on the ecological and ethical significance of human existence while expressing their awe and gratitude for the nature. The cross-ethnic and cross-cultural writing style of gratitude narrative in ethnic minority films reflects the transformation and reconstruction of the gratitude motif in the contemporary era, and it is of great significance to consolidate the national “community” awareness.

Key words:ethnic minority films; gratitude narrative; national community awareness

收稿日期:2022-02-18

基金項目:国家社会科学艺术学项目“少数民族电影英雄叙事与民族共同体建构研究”(项目编号:18EC212);广东技术师范大学校级科研项目(项目编号:2021SDKYB023)。

作者简介:熊立,艺术学博士,广东技术师范大学文学与传媒学院教授,研究方向:影视文化传播。