汉画舞蹈分类的双向辨识

摘要:从本体论来讲,汉画舞蹈是曾经在场的舞蹈,而非仅仅是不在场的绘画艺术。今天,站在使其重新在场的立场上,其分门别类的问题就显得特别重要,否则我们不能有条不紊地着手进行。由于语境的不充分,“碎片化”的汉画舞蹈分类当以外部的物理构形为先,从徒手舞、道具舞及其子类深入到内部的舞蹈形象、表演形式和身体技术等方面的研究,按照双向辨识厘清这个看似简单其实很复杂的问题。

关键词:汉画舞蹈;分类;外部物理构形;内部形象表演

中图分类号:J722.4

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)04-0001-14

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.04.001

汉画舞蹈①深广纷繁,如果我们希望对它建立一个认知和实践操作的细密框架,划分出其种类是十分重要的。

当我们面对一个复杂的问题时,分类是一种有意义的思维方法,它有助于我们合乎逻辑地面对对象。许多时候,我们经常急于给研究对象下定义,比如什么是“汉画舞蹈”?汉画袖舞是否就是“长袖舞”?“俳优舞”算百戏还是算舞蹈?“羽人舞”和“祥瑞舞”当不当归为一个舞蹈形象类别?等等。分类往往与定义密切相关,它会使我们对对象的认知有条不紊地深入展开,比如汉画“长袖舞”,只是“袖舞”的一个子类,另外还有广袖、博袖、窄袖、垂胡袖、螺袖、箭袖等袖舞,不可以偏概全,这还不算上建鼓舞之袖舞、盘鼓舞之袖舞。此外,长袖舞自身也还在构形上有长有短,有单袖有套袖;在形象上有男有女,有人有神;在形式上有单双三群,有坐舞和立舞;在技術上有扬袖、垂袖、绕袖等各种袖技。它们都需要细心地从外部和内部进行双向的辨识,借以脱离粗疏的大而无当,甚至混沌不清。

所谓外部辨识,指的是汉画舞蹈的物理构形外观,它与舞蹈本体无关,像建鼓舞中的建鼓,无关性别、民族、角色、表演形式和鼓舞技术。汉画舞蹈外观的物理构形有两大类——徒手舞和道具舞,它们各自还有子类。所谓内部辨识,指的是汉画舞蹈的形象与表演,它们内置于汉画舞蹈本体中,包括形象的性别、民族角色和表演的形式、技术、风格等。

一、 物理构形的外观

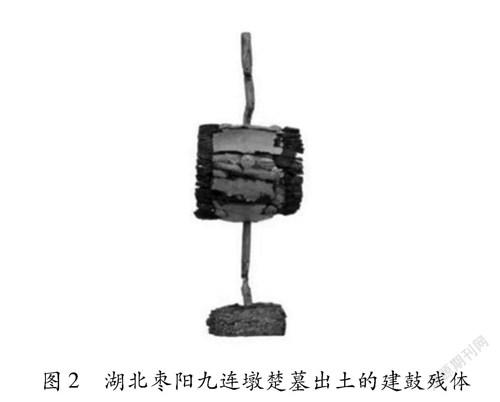

(一)徒手舞与道具舞

物理构形讲求客观性,就此而言,汉画首先应该属于照相,其次才属于绘画,照片毕竟比绘画真实。明代画论家王绂论绘画时说:“高人旷士,用以寄其闲情;学士大夫,亦时彰其绝业,……兴至则神超理得、景物逼肖;兴尽则得意忘象,矜慎不传。”[1]绘画乃“寄其闲情”“得意忘象”。照相则不然,为的是留住现实,“得象忘意”,以象取意。在1944年写的《秦汉史·序》中,翦伯赞先生就认为:“除实物和简牍外,汉代的石刻画像也提供了不少新的史料,……在有些歌舞画面上所表示的图像,不仅可以令人看见古人的形象,而且几乎可以令人听到古人的声音。这当然是一种最具体最真确的史料”;若把它们综合起来,“就会构成那一时代现实生活之一幅有声有色的活动电影”。[2]为了说明这一点,他还列举了一些出土乐舞画像,像河南南阳出土的“乐舞图”(图1):全图自左向右分明可见兵器舞的短兵器、徒手舞的山形帽、长袖盘鼓舞的长袖套袖和盘鼓、软翻的长裤、伴奏的萧和鼗、建鼓舞的鼓和应鼓等,都有文物考古的实物见证,像出土的战国时代就有过的建鼓(图2),它们从物理构形的外观上证明了汉画舞蹈是“最具体最真确”的身体历史存在。所以,今天我们才能切实地以此为基础而重建其外观,而不是只把它们当作“得意忘象”的美术欣赏。

现代图像学也意识到了这一点。图像学研究来自西方,更确切地说是来自西方文艺复兴后的一种视觉艺术研究方法,这一方法在20世纪初定型。图像学强调“元图像”的“对某篇具体原典的确定”(贡布里希),由此才能走向“图像符号学”(潘诺夫斯基),再走向“视觉之再现之语言再现”,特别是其中的“形象研究”(米切尔)。这种物理性的定位正如海德格尔在《世界图像的时代》中所言:“从本质上来看世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是指整个世界被把握为图像了”,每个时代都有这种存在者把握的过程。[3]汉画舞蹈的时代及把握过程,翦伯赞先生已经说得很清楚了,它们是汉代存在者的舞蹈“史料”,用以“看见古人的形象”,甚至是“有声有色的活动电影”的形象。

这些历史形象及其外包装的存在,除了文物之外还有大量文献的佐证,比如长袖盘鼓舞之舞服的用料、质地、样式、产量、分配等。在通往西域的丝绸之路上,相关专家依据材料、工艺、外观及用途,把汉代丝织品分成14类:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸。它们不仅花样多,而且数量大,所以才有了外销的“丝绸之路”。据统计,河西地区每个都尉下辖4个侯官,每个侯官年俸禄1260匹(1匹=10丈)。河西地区有19—20个都尉,故其每年存留和拥有的纺织品可达几十万匹。[4]如此多的丝织品必然会用于舞服,故各位官宦贵族设宴陈伎之时当然要以看“长袖善舞”为快。所以,作为区别于西方古典芭蕾舞“他者”的“自我”,中国古典舞之袖舞的标识是技术的、审美的、文化的,更是经济的“真确”支撑和社会的相应管控。这也是汉画徒手舞大大少于道具舞的原因之一——即便如此,徒手舞者也是从头到脚被舞服装扮。

徒手舞就是赤手空拳而手舞足蹈。我们随手拿出一本汉画册,摘出其中的舞蹈图像,会清晰地发现其中的徒手舞是凤毛麟角,满目可见的均为道具舞(包括服饰道具)——甚至在单一的乐舞百戏图或乐舞图上也是如此(图1)。因此,从某种意义上讲,汉画舞蹈——乃至中国古代艺术舞蹈主要的物理构形就是道具舞,以此区分开西方古典芭蕾的徒手“纯舞”形态及至接触双人舞等形式。道具舞是舞动服饰或道具而舞。汉画艺术舞蹈的道具和生活舞蹈的道具既相关又不相关。相关者,它们是从生活中来;不相关者,一旦成为艺术舞蹈道具,它们便无法成为生活用品,比如我们说过的长袖盘鼓舞中长袖套袖服饰道具,又比如兵器。在生活中,有执兵器的贵族、将士、门吏、伍佰,所执兵器也如农夫所执农具一样真刀真枪。进了艺术舞蹈层面,这些兵器就成为舞具了,造型、材料制作等也不会相同,像俳优弄剑之剑、女性舞伎舞戟之短戟等。

舞蹈性质的变化带来了舞蹈物理构形的不同,无论徒手舞还是道具舞,它们都是一种事实的物理性外观存在,由此我们才能由外及内,知其所以然。

身体社会学以为,人的身体行为不是什么“自发秩序”,而是由具体化的社会存在制约来完成,从经济的纺织业状况到福柯所说的文化政治治理。如果年供奉1260匹丝织物的汉代河西侯官都乐见“长袖善舞”,长袖舞就会成为一种自上而下的身体文化政治與审美诉求。对于这些行为的解释不仅是“灵魂拷问”,更径直的渠道是以身体为中心的物理性探究。在舞蹈身体语言学看来,作为“最不纯粹的艺术”,除了体质人类学的身体辨识外,艺术舞蹈还有身体的“第二层皮肤”的舞服和延长身体四信号(头、躯干、手、脚)的道具,它们可以标明其形象角色的社会身份、等级秩序,以及舞蹈主题和风格等。

汉代贵族男女服饰头上有冠和髻。冠在汉代称“头衣”或“元衣”,为男子成人标志(庶民戴巾帻)。冠有形制之不同,如图1建鼓舞者戴的“进贤冠”,兵器舞者戴的“武冠”和徒手舞者戴的“山形冠”,由此也分出文舞、武舞与娱乐舞,或祭天,或尚武,或者娱乐,有肃穆、有狞厉、有滑稽。贵族女性流行高髻,是所谓“城中好高髻,四方高一尺”(汉童谣),如图1长袖盘鼓舞者之高髻,舞的是道家的欲上青天,倾斜流动。在许多情况下,女子头上还戴假发“帼”,常以簪、胜、步摇、耳铛饰之,借以控制步态,舞的是儒家的君臣父子,中正方圆。

在衣服上,汉代庶民多穿粗布“短服”,贵族则多穿长衣之“深衣”或“袍”,舞伎更是着长衣长袖扫地裙。汉昭帝时流行有裆裤,女性亦然,皇后还下令宫人“皆为穷裤”(《汉书·外戚传》),如图1中的舞者皆着裤,这也是与“为何而舞”的相应道具有关,像盘鼓舞的欲上青天是难以着长裙腾跃的。

鞋包括履、屐和靴,履为丝织品(庶民所用是草制者),样式有方口、圆口、尖口等;屐和靴分别为木鞋和皮鞋,舞伎所穿的屐还包括“利屐”和拖鞋状的“木屐”。图1中的兵器舞者可见出穿靴;长袖盘鼓舞伎当穿屐,屐的底部常镶一硬物,如冰刀,借以踏盘鼓时打出节奏音响。

无论徒手舞还是道具舞,戴冠、梳高髻、穿深衣长袖、着屐或靴的舞伎和俳优都是难以像古典芭蕾那样立足尖、控旁腿和倒踢紫金冠的,甚至成为不了敦煌飞天舞和清宫“花盆鞋”舞,这些都是可以凭视觉直观感知到的,都属于舞蹈身体语言学中的多模态话语方式——即便徒手舞也烙印着汉舞服饰的模态特征。在艺术中,物理性的模态是可辨识和可分析的模式:“模式即在事物发展全过程中,在不同阶段所客观形成的各自具有相对稳定与一定典型意义的格局和形式。”“模式分析法,是在两个以上同类模式的比较分析研究中,从相同模式中求其事物的类同,从相异的模式中求其不同类别形式衍变与发展。”[5]像图1中所有的乐舞者都是戴冠而衣裤齐整,使乐舞百戏“乐而不淫”;而其间建鼓、应鼓和盘鼓的大小、造型、所占用的空间又显现出它们各自的功能,使乐舞百戏丰富多彩。

(二)道具舞分类

根据精神理念与材料相结合的不同程度,黑格尔曾把人类艺术分为三大历史阶段,同时也是三种类型。在象征型与古典型这两种艺术中,理念都不可避免地要与材料和形式打交道;只有在浪漫型艺术中,精神才从感性材料和物质形式中脱身出来,回到精神自身之中,与自身和解,此时艺术的理想才能找到真正的存在。其实,在浪漫型艺术中,精神(观念追求)也是从材料和形式(物理构形)中脱身出来的。汉画舞蹈同样是在和后者打交道中找到“在家”感的。在图1中,当长袖套袖成为舞蹈道具,它便脱离了徒手舞之袖而成为了汉画道具舞中的一个子类——“一体性道具舞”;当舞者执兵器而舞时,汉画道具舞又有了一个子类——“分离性道具舞”;第一子类和第二子类的相互为之,则有了汉画道具舞的第三子类“组合性道具”,诸如长袖盘鼓舞中一体性道具的长袖套袖与分离性道具盘鼓的组合。这样,按照与身体的远近关系原则,徒手舞之外的道具舞就划分出了“一体性道具舞”“分离性道具舞”和“一体性与分离性的组合性道具舞”三类物理形式。

我们先看第一类。河南新野县博物馆藏有“朱雀·俳优舞·叠案软翻·舞伎长袖舞·执盾吏·翼虎图”(图3),图中“一体性道具”舞无疑是舞伎长袖舞:长袖舞衣舞裙和高髻细腰的身体合为一体,在三位乐伎的伴奏下拧身踏步做舞。其左袖为扬绕袖、右袖为抛垂袖,过膝裙横飘,左膝微抬成踏步动势。

一体性道具舞再细分,还有按照身体四信号(头、躯干、手、脚)分类原则:比如舞者头上男子的进贤冠和武冠;女子的高髻、缕鹿髻、三角髻、堕马髻等。身上男子的深衣(袍)、裤;女子的长裙、裤等。手上男女的长袖、广袖、垂胡袖、窄袖等。脚上男子的屐或靴,女子的履或屐等。一体性道具是舞者身体四信号的延长,同时也是其精神——即舞蹈主题动机的延长和扩张。同是女子袖舞,图3的长袖舞便不同于图4中垂胡套袖长袖舞:前者高髻插簪,长袖过膝裙,脚着方口履或木屐,踏地向上而舞;后者三角髻,垂胡套袖,深衣扫地裙,鞋深藏而不露,躬身向下而舞。前者如其上展翅朱雀,挺拔舒展,后者带来了下垂感,表现了欲上先下、欲前先后,带着对建鼓的敬畏,故其身体一面被扫地裙向下拉成“S型”,一面左手前绕袖和右手前抛袖地凸出其身体投射。

《后汉书·舆服志》云:“冠履异,则衣带异,则环佩异,……是以天下见其服而知贵贱。”凡此,制作为舞服亦然。一体性道具的舞服与舞者形象、角色、民族、性别、社会身份、使用功能相关,颇为繁杂。在安徽萧县三台村发现的《出游图》中,有随同主人准备表演的舞人(图5),其装扮为一体性的道具冠、袖、跷和羽尾。全图分两格,上格占去一半天地,象征性地显示出了云雾缭绕的仙界;由此推断,下层被躬迎的西行轺车(前为驭者,后坐贵族,车后有随从)不仅仅是人界出游,更带有向西昆仑仙界出游的意味。按照“一人得道,鸡犬升天”之说和公鸡在汉画中的N级指示行为——从好斗的公鸡(图6)到跳傩驱逐,再到鸡首西王母(图7),此舞或许是由一体性道具装扮的公鸡假形舞。这里的高冠、广袖、高跷和羽尾是为了和公鸡形象相合,尤其是高跷,颇似公鸡长腿,与今天依旧存在的高跷舞为同一功能——长大、长高、通向青天(图8)。

作为常规的一体性道具舞,四川德阳出土有女子“广袖套袖舞图”(图9):一舞伎,高髻细腰扫地裙,广袖若翼,袖里藏细长螺袖,飘逸如垂柳,拧身作舞。由繁而简,一体性道具舞道具分类就有了一个大概的轮廓(表1)。

“分离性道具舞”之道具可以与身体分离,独立成为审美符号乃至符号系统,像建鼓、兵器。图1、图4的建鼓都是地面鼓,但构形各异:鼓座一为异兽一为白虎;鼓身一为挂铃一为赤裸,羽葆一为单羽葆羽横飞,一为多羽葆长青树状竖立;前者应鼓置两侧,后者华盖构成青天,它们本身就是精致的工艺品。又如兵器,也可以单独放在兰锜上展览;如果把图3中的执盾吏换成敲打迎送的执盾舞伎,其舞也是分离性道具舞。

因为可以离开身体,分离性道具的再分类就要另外规定分类原则。中国大传统舞蹈及其经典化后的中国古典舞的一大特质,是道具舞前提下的“乐舞一体”,而且常集表演者于一身。像乐器类中的“乐悬”

乐悬:置于轩架上或半空中奏响的乐器,先秦时为礼乐乐器。

,属于国家规定的正统乐器,是礼乐规则的体现,在乐器类道具舞中应该列在前面。所以,尽管建鼓舞和盘鼓舞都是鼓舞——且后者舞蹈性更强,但前者还是为尊,常常立在乐舞百戏画面的中央——“祭祀娱乐,合而为一;神圣凡俗,合而为一;礼器乐器,合而为一;视觉听觉,合二为一;'冬冬鼓鼓,忽忽旗摇,合二为一,鼓纛凝体,旗鼓想当”,享有“一鼓立中国”的美誉。[6]

这样,艺术舞蹈中徒手舞和道具舞、道具舞的一体性道具和分离性道具的分类后,分离性道具就可以按照乐器类道具舞和非乐器类道具舞再一次进行物理构形划分,包括乐器中“乐悬”与“非乐悬”。乐悬的分类包括从巨大的建鼓舞到最小的鼗鼓及其各自的分类乃至组合;而非乐悬的分类也可以按照一定原则不断地划分下去,直到不能再分类为止,比如盘鼓舞的盘、鼓、盘和鼓乃至六盘、七盘、多盘的形制、数量、配合状况等。非乐器类道具舞同样如此,包括器物类的“死道具”和动物类的“活道具”。它们大概可以做下面的归纳(表2)。

第三类“组合性道具舞”可以参看图1中的长袖盘鼓舞:舞伎的长袖套袖是一体性道具,其脚下的鼓是分离性道具,相当于旁边的建鼓。它们都是敲打之乐器道具,但却是两种表现形式——一个是非乐悬,一个是乐悬;一个用脚打,一个用手打;一个是盘鼓舞,一个是建鼓舞。前者比后者更具组合性。

按照递进分类原则,第三类应该是第一类和第二类的联手,并且依次以第一类和第二类的中心进行组合。像长袖舞伎跳踏于盘鼓之上的长袖盘鼓舞,又像边播鼗边弹罐的鼗鼓弹罐舞。而当“活道具”介入组合构形时,其表演更是令人叹为观止。河南南阳出土有“长袖马上建鼓舞图”有学者认为此图是 “三兽建鼓舞”,因马似异兽。(图10):两个长袖长裙舞伎,一双高髻一单高髻,坐于扬蹄立马之上,拧身舞长袖击打中间马上建鼓与鼙鼓,其长袖成直线或直角状,力道十足,按照中国武术的瞬间发力,其长袖击打建鼓并非难事。

这一分类还会按不同原则继续划分下去,比如一体性道具舞中袖的款式、分离性道具舞中兵器的种类、组合性道具舞中不同道具显要的程度等,几乎难以穷尽。像宁波县长安镇出土有东汉男子盘鼓长巾舞,其盘鼓之大超出日常所见,其长巾也是末端带有饰物,非巾、非袖、非鞭,造型怪异,但又跑不出组合性道具舞之大类。凡此,说明分类能使我们清楚、透彻、有说服力地提出和解决对某一问题的认知,便于研究和操作。这样,我们就有了一个汉画道具舞物理构形的整体分类框架(表4)。

在这一粗略的分类中,一些特殊的道具舞还未纳入其中,它们可能自身还可再分类,比如乐悬之编钟和磐,至少我们在汉画中见过祥瑞之钟磐舞。按照老子的“无为”说,“无”与“元”相联系,是“初始有物”,而不是一无所有,由此,才能“道生一,一生二,二生三,三生万物”。汉画舞蹈道具舞的分类也是如此。

现代传播理论认为,媒介之创造与融合不仅能产生新的事物、产生1+1>2的效果,而且还能推进文明大步向前,显示出异质文化的不同特色。体现在汉画舞蹈上,无论徒手舞还是道具舞,其物理构形的外观与形象及表演的内置是互为表里的:同是“仙女”母题的形象构成,西方芭蕾飞向基督教天國的仙女,是徒手、纱裙、足尖鞋的立足尖而舞;中国道家的仙女则是直接把日月星辰化为盘鼓摆放于丹庭,步罡踏斗做长袖盘鼓舞。前者是足尖跳跃,脱离地球引力;后者脚踏道具,天地人合。她们都有过生命的高光时刻和全幅的生命史,只是后者需要我们今天去认知和重建。

二、形象与表演的内置

(一)性别、民族与角色

与物理构形的外观相对,是汉画舞蹈形象和表演的内置。所谓内置,是指以舞蹈本体为核心的人为设置,包括形象的构成和表演的技艺。《荀子·乐论》云:“夫声乐之人人也深,其化人也速,故先王谨为之文;乐中平则民和而不流,乐肃庄则民齐而不乱”,借以防止“乐姚冶以险,则民流幔鄙贱矣”,“故先王贵礼乐而贱邪音。”《史记·乐书》延续了这一乐舞思想:“夫上古明王举乐者,非以娱心自乐,快意恣欲,将欲为治也。正教者皆始于音,音正而行正。故音乐者,所以动荡血脉,通流精神而和正心也。”就总体趋向上看,汉画舞蹈内置的是“中平”“肃庄”“通流精神”“动荡血脉”;具体落实到舞蹈的形象塑造和表演技艺上,则是物理构形外观下的本体呈现。

在物理学的外观分类之后,生理学的、社会学的、民族学的和表演学的汉画艺术舞蹈形象分类就提到日程上来。严格意义上讲,汉画舞蹈物理构形的分类也是某种形象塑造,只不过是以无机物的方式,像高大建鼓之通天达地如同顶天立地的男子汉。但情况往往有变,鼓舞者偏偏也可以是“窈窕淑女”——毕竟,舞蹈是由人来跳的,事关舞者自然的身体之“粗身”、训练的身体之“细身”和作品的身体之“业身”。如此,形象的性别类别、民族类别和角色类别会逐一展示出来,它们同样具有可分析的外部标识。

生理学上的男女性别形象之分是一目了然的,但问题并不是那么简单,更重要的是男女的社会地位。20世纪七八十年代,“性别研究”(gender studies)一度成为社会学中的显学,关于女性“身体性别”问题也随之进入研究视野。诸多学者在研究后认为:“男权制的主要定制是家庭”。由于家庭、社会、国家紧密相连,父权制无处不在地存在于一切社会形态中,往往成为男性借以统治女性的策略。[7]虽然“男权制”已成为普遍共识,但在不同国度,不同历史阶段也还是有不同状况的。如玛格丽特·米德在《萨摩亚人的成年》中通过对68位萨摩亚少女的研究而得出的结论:青春期在每个姑娘的生命历程中不一定是意味着冲突和压力的时期,青春期少女的个人选择也有可能与社会期待相符合。[8]因为还没有照相技术,古代男女视觉直观的身体行为是被固化在广义绘画之中的。就中国历史图像中的人物性别的社会存在而言,巫鸿先生有《中国绘画中的“女性空间”》一书,用“空间分析方法”说明了不同朝代图像中女性地位的不同,其中对汉代女性地位多有肯定处,[9]这是中肯的。某种意义上讲,汉画舞蹈中的建鼓舞所以有“一鼓立中国”之美誉,还在于它同时囊括了男子鼓舞,女子鼓舞,男女鼓舞不同性别的介入以及和而不同的身体空间占有方式,像女子长袖马上建鼓舞(图10),显示出“力拔山兮的”的“半边天“。

河南新野县博物馆藏有“男子双人建鼓舞图”(图11):菱形纹饰之中,右面是长青树、双阙、门吏、大屋;左面是大屋帷幕下的观乐舞者;中间的下面是乐伎、歌伎与俳优;上面是比例大于其他人物的男性建鼓舞伎——头部高扬,双臂展开,执桴跨步拧身击鼓,身体倾斜45°角,力道十足,成最长的动作线。建鼓下悬应鼓,无形建木不知高几许。这是“汉家天下四百年”社会期待的视觉直观之一。与之匹敌甚至反超的是河南南阳出土的“女子双人长袖马上建鼓舞图”(图10),其“跃马横刀”式击鼓舞姿吞天吐地,令中间的马上建鼓变成了女性跃向三度空间的伴随物,显示出了汉代女性“通流精神”,“动荡血脉”的生存状态。

在汉画中,男女双人建鼓舞也多有存在,男子甚至可以与女子同步做出“S”型舞姿(图3)。又有徐州汉画石艺术馆藏也有此景(图12):全图上方为五人伴奏乐队,左下方为男女双人袖舞,右面为建鼓舞。建木通天达地,贯穿全图上下,上有象征天的华盖,两片名副其实的羽葆左右飘飞,延伸了建鼓的横向空间,肃穆庄严。鼓之左边一男子着裤,双手执桴,身体投射于建鼓击打之;右边一女子着裙,右臂挥动击鼓,左臂后摆,与扫地裙共成欲前先后动势,在平面空间和立体空间的占有上都超出跨步击鼓的男子。这一状况在图左下方的男女长袖套袖对舞中也可以见出女性空间大于男性空间。

在汉画舞蹈形象的性别类别中,还有引人注目的中性的存在,这就是羽人。羽人在形象的角色类别中属于人与人神之外的神仙类,除明显女性性别标识的羽人(在四川汉画中最多)外,多数羽人形象当为中性,这种形象的性别构成本身也说明了一种“女性空间”的优势。在汉画中,他们或徒手,或执兵器,或打建鼓,或舞仙草,或饲凤取丹,或天马行空,恣意而舞;有在庖厨舞蹈场的写实,有供奉西王母与东王公的超现实,也有与祥瑞共舞的写意。山西离石县文物管理所藏有两幅“羽人侍奉东王公舞蹈图”(图13、图14)。其一,戴三梁冠的东王公拱手端坐于昆仑山天柱悬圃之上,上有云气华盖,下有青鸟栖峰;左侧一羽人,不辨男女,持嘉禾进献,右侧一羽人,亦不辨男女,双扬手躬身踏步起舞,双耳上立,头羽饰翻飞。其二,同样是东王公跽坐悬圃上,身前一羽人,山形冠,裙及膝,似为女性。她右屈肘,左扬臂,拧身踏步向东王公而舞,步态跳动轻盈,恰与下格中持杖、持彗的肃穆门吏形成反差。

在这里,他们以特殊的中性及女性类别代表汉画舞蹈的亦凡亦仙亦神的角色,手舞足蹈于人界、仙界和天界之间,是谓“一粒沙子看世界”。参见刘建、高众:《翘袖折腰:汉画舞蹈的深描与重建·下篇·一粒沙子看世界》,文化艺术出版社,2022年即出。换言之,正是因为其中性性别,羽人不仅可以在汉画舞蹈中自由地舞动在形象系列的关系网中,而且在形象的性别分类中独占一个类别(表5)。

民族身份的辨识与分类在汉画舞蹈中也极为重要。它不仅确立了汉画舞蹈在民族构成上的多元一体,而且从这种多元一体中见出体质人类学和文化人类学所生成的五彩缤纷。在民族构成上,两汉以中原汉族为坐标,标出了东夷、南蛮、北狄,西戎,东西南北中舞蹈共在。

广州西汉南越王博物馆馆藏有船纹铜提筒,为南蛮越族盛储器。筒身有四组船纹,船如巨大龙舟,两头翘起,首尾相连,成一支船队,上有越人凯旋祭祀乐舞图:若干舞伎扮演巫,著羽裙,插长翎头饰,多执兵器,于鼓声中跳“猎头祭”,与广西西林南蛮铜鼓上的“羽人舞图”可以成形象系列。又有云南晋宁石寨山出土西汉“铜鼓船纹舞蹈图”,为南蛮滇人舞(图15):图右为执锣乐者,髻饰兽角,敲锣奏乐;身前一梳髻舞伎,身披兽皮,长尾翘起,她右手执斧钺,左手扬袖,拧身面对乐者而舞;与之并排的又有相同装束和舞姿的舞伎,双手执斧钺而舞。就角色而言,她们当为职业女巫,正在做驱逐法舞。

一般情况下,“夷”“蛮”“狄”“戎”四者常统归于“胡”,故汉画舞蹈有了泛概念的“胡人舞”和“汉人舞”之别。所以以西域之“胡”指代汉族以外其他各民族,主要是基于汉代地缘政治、经济、军事、人口、文化、艺术等要素,西域为汉代最重要的生存空间考量对象。汉宣帝神爵三年(公元前59年)西域都护府建立时,中原大地正处于经济高涨时期,牛耕、铁工具的普遍使用,农田水利技术的推广,使农业、手工业、商业都得到长足发展,物资丰盈,国力充实,远远超过西域各绿洲城国。在确立统属关系的前提下,当时汉朝统辖西域不大需要从中获取财物,故其基本以“全其部落,顺其土俗”维持西域原有的统治方式和文化生态,是所谓“义在羁縻”,“无取于彼”,借以“安辑”。

汉武帝建元三年(公元前138年),张骞“凿空”西域以后,中西交通线上“使者相望于道,诸使外国一辈大者数百,少者百余人”,“汉率一岁中使多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而返。”[10]元寿二年(公元前1年)单于要求“愿从五百人入朝”朝觐人数增加一倍以上,朝廷赏赐他“加赐衣三百七十袭,锦绣缯帛三万匹絮三万斤”。[11]汉代西域诸国朝贡未见有人数限制一说,以于阗王为首的这一行千人以上的朝贡队伍,以憧憬的心情,浩浩荡荡向中原进发,其人数之众多规模之庞大,在历史上实属罕见。

成千上万的西域人士至中原观光后,心悦诚服地称许汉地殷富以及礼仪制度的完备周详。龟兹王绛宾及夫人回国后,“治宫室,作徼道周卫,出入传呼撞钟鼓,如汉家仪。”元帝在位时,莎车王延“尝为侍子,长于京师,慕乐中国,亦复参其典法。常敕诸子,当世奉汉家,不可负也。”[12]在另一向度上,中原也渐染胡风,特别是豪门权贵。汉高祖时,陕西咸阳韩家湾出土的吕后印玺为于阗玉所制,于阗乐也传入汉宫。[13]《后汉书》称“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之”[14]。 如此,胡人乐舞,便成为汉画舞蹈形象的重要一类,其中男性居多,新月脸型,高鼻深目,蓄须结发,时戴尖帽,直接构建了汉画舞蹈中的胡舞形象,或独立表演(图21),或胡汉同框。比如汉画建鼓舞,汉人车骑建鼓舞多有马上建鼓舞,见气势,见肃穆;胡人则有骆驼上的建鼓舞,见滑稽,见戏谑。又有胡汉合一的建鼓舞,将二者合二为一。山东枣庄出土有“胡汉合一建鼓舞图”(图16):建鼓为人面虎身鼓座的高鼓,建木两边为二戴冠穿袍的汉人舞伎,双手执桴仰身击鼓,挺拔庄重;又有二戴尖帽着裤的胡人俳优,双双单手倒立于汉舞伎肩上,软翻用脚击鼓,滑稽诙谐。

这些形象构建出不同形式的舞蹈,在“汉舞”(汉人舞)之外别立“胡舞”和“胡汉舞”,其分类大致如表6。

当这些性别、民族差异具体化为表演角色时,汉画艺术舞蹈的形象就愈加多彩了。首先,这里有了“人舞”“人神舞”与“神仙舞”之分;其次,还要对三者进行角色的再分类。比如图15由女性、滇人所扮演的“人神舞”中分出女巫角色——当然,所有这些角色都是由职业的男女胡汉舞伎和俳优所扮演。

所谓“人舞”中的角色是日常俗人,上达帝王将相,下抵平民百姓,按照今日戏曲行当角色,可以类比划分为“生行角色”(士人、武士等)、“旦行角色”(夫人、侍女等)、“净行角色”(力士、厥张等)和“丑行角色”(百戏丑角等)。就“旦行角色”而言,汉代许多贵族女性本身就是舞伎出身,如《史记·货殖列传》载:“今夫赵女郑姬,设形容,揳鸣琴,揄长袂,蹑利屐”,跳个宫廷贵妇、大家闺秀是完全没有问题的。又像《史记·滑稽列传》里的俳优,扮演了个弄臣或丑角,也应是得心应手。“人神舞”中的角色介乎于人和神仙之间,像巫、傩。巫一般不戴面具,舞姿怪异,代神而言;傩戴面具,舞姿狰狞,驱逐为先。“神仙舞”角色比较复杂,按照与人之形象的远近还可以分为羽人、天神和祥瑞,他们自身还可以按照不同原则继续划分。比如人界、仙界、天界羽人之不同;又比如天神中伏羲、女娲与雷公、高禖神之不同;再比如天神的雷公、高禖神与祥瑞之不同;而祥禽瑞兽也还有区分……这些不断被细分的角色大致如表7。

由于生活中人物纷繁,汉画舞蹈形象的角色分类常常需要不断跨越边界细化自己,以区别开“他者”。比如“旦行角色”中,不仅有翘袖折腰的夫人、持便面而舞的女侍者,而且还有持双桴边舞边鼓的礼仪者、持手戟而舞的女侠,乃至由凡而仙的奔月嫦娥......凡此,不仅需要更多的“左图右书”的佐证,而且需要更多的建设性和构思,否则,我们难以使他们在今天重建的立场上成为舞台艺术形象。这也可以说是汉画舞蹈形象的内置终点。

就此,以建鼓舞为例,汉画舞蹈的形象内置可以粗略地勾勒出一个框架(表8)。

(二)表演形式与身体技术

内部辨识分类的继续,就应该从艺术学的形象进入到舞蹈学中表演形式与身体技术的分类,后者可以说是重建立场上汉画舞蹈形象树立的技术保证,因为只有自身技术支持的形象才能称为艺术舞蹈形象。

和舞蹈表演分作男女的单、双、三、群等常规形式一样,汉画舞蹈表演形式也主要由独舞、双人舞、三人舞、四人舞和群舞等形式构成,无论男女、胡汉,还是不同角色。但又和一般舞蹈表演形式大不一样,由于汉画舞蹈以道具舞为主,故道具的构形、空间位置会直接影响表演形式甚至身体技术。比如在建鼓舞中,单人建鼓舞就比双人建鼓舞见出弱势:前者单人一鼓,乐多于舞,多用于乐舞百戏伴奏,为配角;后者双人一鼓,且鼓且舞,乐舞一体,多为乐舞百戏中央的主角。

山东济南无影山出土有西汉乐舞百戏人俑陶盘(图17):全图舞蹈场中心是四位杂技艺人,表演软翻倒立技艺;旁有一长袖舞者坐舞为之助兴;四周为观者与伴奏乐伎,一单人建鼓舞者立于一隅,从空间所在位置上和自身占据的空间来看,显然被“边缘化”鼓者实则为乐伎一员,无所谓舞。又有安徽灵璧出土的“双人建鼓舞图”(图18):全图三层,上层为祥瑞,舞动于大屋顶;中层大屋正厅与廊房中,主宾客宴饮观舞;下层为车马出行,是前来观赏的宾客或主人西行。中层庭院内正中间竖一瑞兽底座的建鼓,建木上双羽葆倒垂:上有神兽,下缀铜铃;建鼓两侧为二建鼓舞伎,跨步拧身击鼓,舞姿夸张,其左右有乐伎伴奏。两相比较,见出汉画建鼓舞的双人舞表演形式为正宗。

“三人舞”的性质之一是产生矛盾冲突,待到建鼓舞以三人舞形式出现时,其乐舞一体中就会穿插进戏剧性,尽管不是三人同时且鼓且舞。这种情况也发生在“双人盘鼓舞”等表演形式中。它们特别需要注意。陕西绥德出土的建鼓舞中有三人共舞的画面,与之相伴的或是牛羊相斗,或是兵戎相见(图19),增加了沖突性气氛。鼓舞者均为舞伎扮演的成长耳羽人有学者将其画成女子巾袖舞,长耳画成双鬓,可商榷。刘伯恩,孙景琛著:《中国汉代画像舞姿》,上海音乐出版社,1994年版,第25页,40页。,相向踏盘击鼓,裤脚羽饰横飞,似在斗盘斗鼓。二者身旁,一头饰飘飞的俳优挺肚撅臀踏盘而来,双手折腕或拧臂,欲介入建鼓舞中。此外,还有四人建鼓舞表演形式(图16)等。

按照形象角色,三人舞者当为人界羽人,二庄一谐,踏盘击鼓戏谑。从身体投射和动势看,“胖羽人”必定会介入踏盘建鼓舞中搅局,而且是凭借身体技术。从表演形式到身体技术,就进入了汉画舞蹈本体研究的技艺层面,它又包括身体调度和身体四信号的动作。[15]

调度是舞蹈表演最先直观到的身体行为,是表演者在舞蹈场中从平面空间到立体空间所在位置、动态调度线以及身体投射。在图9三人舞中,虽然有舞伎与俳优所扮演的羽人角色之分,但他们都在一个平面空间,没有谁高谁低,身体投射也都指向建鼓,只有以建鼓为坐标构成的远近关系说明了“胖羽人”为后来者。就立体的三度空间而言,建鼓的建木、羽葆足以让两边的舞者“沾光”而显得高大,这也是俳优常和舞伎同场争风吃醋的动机之一。当然,也有在三度空间的鼓舞者,或为高鼓跳打、托举打(图16),或为骑鼓的立马打(图10)等。由此推演,平面空间高扬的长袖舞、腾跃向上的盘鼓舞等,都隐含着这种空间意识与形态。

作为“时空力”一体性表演的舞蹈身体技术,调度技术与动作技术更多情况下是同步的。在图19中,分离性道具的建鼓是以抽象的圆绘制出来的,无建木、羽葆、底座。其下又有二圆形图,按位置所在当为跗鼓。“跗”作脚背讲,指下边的鼓。“跗”又可以写作“拊”,动词为击打,名词为小鼓,即《周礼·春官·大师》所云:“帅瞽登歌,今奏击拊。”二者的技术技巧各有不同。这就需要建鼓舞者交替击打建鼓与跗鼓,并且还要昂头挺胸、撅臀、脚踏盘鼓且鼓且舞,此非身怀绝技者不敢登台表演(只可惜看不到他们的面具表情。)换言之,作为身体语言表达,身体动作四信号包括舞者头、躯干、手、脚,其头部表达还包括五官的“微身体语言”。四者在单位时间内同时发出信息,它们是舞蹈技术独特的“1+1+1+1>4”的表达方式。

在舞蹈中,与立舞相对的是坐舞,这在东方舞中居多。坐舞的身体技术主要体现在“手舞”上,像佛舞的“手印”、道教舞蹈的“手诀”等。云南晋宁石寨山出土有西汉“八人乐舞鎏金青铜扣饰”(图20):图分上下两排,下排为四位端坐奏乐乐伎,中间夹有一等高器物似为祭器。上排为四位徒手坐舞者,当为巫师,头戴冠,耳佩环,手戴镯,胸挂圆形饰物,昭示出身体威严。左面三位舞者凝神注目,躯干笔直,双手屈肘立掌成典型的“蛙式舞姿”,下肢跪坐长裙遮地,稳如泰山。右边舞者同样舞姿,只是双手成抚胸式,似在吟唱或念白,以“交响编舞技术”完成四人舞“坐舞的表演。整个舞蹈如四个等腰“△”形,凝重肃穆,当为“南蛮”滇人祭祀乐舞。

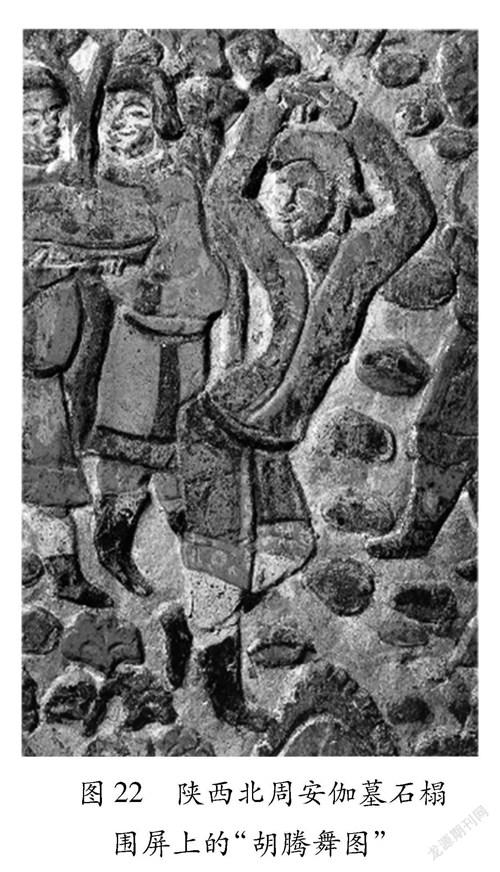

与之表演风格形成反差,河南密县出土的“胡人徒手舞图”呈倒“▽”形身体(图21):一男性胡人舞伎着紧身斑点舞服,赤足。他举臂双手抱拳于头顶,头部随躯干俯身下视,主力腿半足尖立于一圆形物(当为圆毯),动力腿跨腿作舞,投射于下面的一株仙草。如果说图20是崇拜(上肢)与敬畏(下肢)同在,以坐舞“延长”了“△”形的凝重肃穆感;那么图21则以立舞“畸变”成“▽”形的仙草,“延长与畸变”,见张素琴、刘建:《舞蹈身体语言学》,首都师范大学出版社,2020年,第79页。成技艺高超的定点舞蹈,表达了纯粹热情向上的仙草崇拜——本来西王母及仙草也是来自西域胡地,这一典型的“胡腾舞”姿一直贯穿到南北朝(图22)和唐代(图23),并且以仙草图案指明了这一舞蹈在发生学意义上的身体投射所指,功不可没。

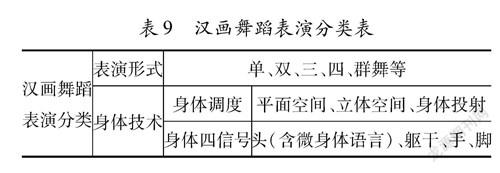

这样,汉画舞蹈内置的表演形式和身体技术就可以呈现出一个框架(表9),与其他视角的分类一起,为我们提供了重建立场上的汉画舞蹈分类的基本原则。

所谓“重建立场上的汉画舞蹈分类”,一方面强调“重建”的舞蹈实践,一方面强调“汉画舞蹈”的学术研究,是一种两难的合一;因为我们既不能脱离“左图右书”而热情作舞,也不能失去热情而沉浸在本体之外冷冰冰的考据中。毕竟,考古学≠图像学≠艺术,这正如郑岩先生所言:“我赞成将艺术和历史打通的开放性、综合性研究,……考古学同样是研究物的学科,但与艺术史存在着微妙的差别。前者更多地将物看作标本,而艺术史则强调作为作品的物本身独有的价值。另一个差别在于,一尊被考古学家从地下唤醒的秦俑,乃是‘不知有汉,无论魏晋’,所以,人们可以凭借它讨论秦代的历史,而不涉及其他时代的问题;而我在这里所讨论的许多物品在诞生之后,继续存活于各个历史时期,并产生出不同的价值和意义。”[16]与此同时,“要远离一个结构,就要重建一个结构”(本尼迪克特·安德森)。因此,对汉画舞蹈的分类就不仅要求理性和专精,而且要求热情和探索,否则很难付诸实践,使之成为活在当下的舞蹈。

参考文献:

[1]王绂.书画传习录[M]//俞剑华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,2000:99.

[2]杨爱国.两汉史中的汉画——翦伯赞《秦汉史》对汉画的使用与研究[J].湖南省博物馆馆刊,2020(16):340-374.

[3]刘翔鹏.传统艺术形态更新与新兴视觉形态崛起中的批判、建构和延展[J].艺术百家,2021(03).

[4]张德芳.丝绸之路上的丝绸——以河西出土实物和汉简为中心[M]//荣新江,朱玉麒.丝绸之路新探索.南京:凤凰出版社,2019.

[5]袁静芳.乐种学的理论与方法[J].艺术教育与研究,2020(01).

[6]张振涛.第二个青铜时代[J],读书,2020 (01).

[7]凯特·米利特.性的政治[M].钟良明,譯.北京:社会科学文献出版社,1999:50.

[8]玛格丽特·米德.萨摩亚人的成年:为西方文明所作的原始人类的青年心理研究[M].周晓虹,李姚军,刘婧,译.北京:商务印书馆,2008:133.

[9]巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:89.

[10]司马迁.史记(卷一二三)[M].北京:中华书局,1999:3157.

[11]班固.汉书(卷九四)[M].北京:中华书局,1962:3743.

[12]范晔.后汉书(卷八八)[M].北京:中华书局,1965:2909.

[13]葛洪.西京杂记[M].北京:中华书局,1985:20.

[14]殷晴.汉代西域人士的中原憧憬与国家归向——西域都护府建立后的态势与举措[J].西域研究,2013(01).

[15]刘建.舞蹈调度的形式陈说[M].上海:上海音乐出版社,2012.

[16]郑岩.“铁袈裟”与碎片气象[J].读书,2021(03):50-51.

Bidirectional Identification of Dance Categorization in the Paintings of Han Dynasty

LIU Jian/

Department of Dance Studies, Beijing Dance Academy, Beijing 100091,China

Abstract:Ontologically speaking, dances in the paintings of Han Dynasty are ones that were once present, rather than a painting art that is absent. And thus nowadays, their categorization becomes particularly important from the standpoint of making them present again, otherwise we cannot continue their studies in an orderly manner. Due to the insufficient context, when classifying the “fragmented” dances in the paintings of Han Dynasty, it should first consider the external physical configurations, such as bare-handed dance, prop dance and their sub-categories. And then it can study the internal dance images, performance styles and body techniques and so on. Through the method of bidirectional identification, it can clarify this problem that seems simple but actually complex.

Key words:dances in the paintings of Han Dynasty; categorization; external physical configuration; internal performance image

收稿日期:2022-04-05

基金項目:

作者简介:刘建,北京舞蹈学院舞蹈学系教授,研究方向:宗教与舞蹈、舞蹈身体语言学、汉画舞蹈重建。

①此处所说的“汉画舞蹈”是指汉画中与生活舞蹈相区别的艺术舞蹈。