西藏林芝河谷地带紫花苜蓿和高羊茅混播牧草品质研究

王明涛, 赵玉红, 苗彦军, 马素洁, 孙 磊, 徐雅梅, 包赛很那, 周 龙

(1.西藏高原生态研究所, 西藏 林芝 860000; 2.西藏农牧学院动物科学学院, 西藏 林芝 860000;3.西藏农牧学院电气工程学院, 西藏 林芝 860000)

建植人工草地是提高草地生产力和促进传统畜牧业持续健康发展的重要举措[1-2],也是实施生态恢复和保护草地生态系统的物质基础[3-4]。由传统的天然草地放牧方式为主的畜牧业生产,向以优质高产人工草地为基础的现代化草地畜牧业生产方式转型,已是我国高寒地区畜牧业健康持续发展的必由之路[5]。

牧草混播技术是人工草地建植最广泛的利用模式,相关研究显示混播人工草地通过合理的草种配置可促进不同牧草的种间作用[6-7],协同利用光能、空间、养分和水分等资源[8-9],有效的提高土地单位面积上的牧草品质、产量和使用年限[10-11],其高产稳定的特性要明显好于单播建植的人工草地[12-13]。西藏地处青藏高原腹地,地域辽阔,海拔梯度大,气候条件差异明显[14-15],魏学红等[16]分析认为西藏“一江两河”流域是自然条件最好的区域,具有良好的农牧结合条件,可以推广种植优质的豆科和禾本科牧草,对于建立人工草地收获优质饲草基础条件十分优越。目前,西藏拉萨、山南、日喀则等河谷地带人工草地混播技术研究主要集中于燕麦(Avenasativa)+箭筈豌豆(Viciasativa)一年生牧草为主的不同比例组合对牧草产量、营养品质及土壤性状的影响[17-20]。相关研究表明,林芝市河谷地带种植苜蓿和高羊茅虽然对种子产量有一定的影响,但其仍具有较高的生物产量[21]。余成群等[22]研究表明,拉萨河谷地带种植紫花苜蓿提前到分枝期进行刈割,全年可刈割3茬,其收益仍具有较大的潜力。紫花苜蓿和高羊茅在西藏均有一定面积的种植,但是无论从牧草的种植面积上,还是在草品种、草产量、品质、种植技术等方面与国外和国内其他地区产品相比都具有一定的差距,远远不能满足西藏畜牧业发展的需要[18-19,21-22],主要原因在于西藏牧草生产存在栽培技术不规范、利用效益低等问题,制约了牧草产量、品质和经济效益的进一步提高。此外,高寒地区的饲草饲料生产受高原海拔、气候、人力等因素的影响,开展多年生牧草混播技术提升牧草产量与品质的研究报道相对较少。因此,深入研究牧草高产栽培技术对指导牧草生产、促进草牧业的发展具有十分重要的意义。鉴于上述原因,本文以多年生牧草紫花苜蓿(MedicagosativaL.)和高羊茅(FestucaelataKeng ex E. Alexeev)为试验材料,研究在林芝河谷地带混播技术对牧草生产性能和营养品质的影响,应用灰色关联度理论综合评价不同茬次牧草品质。以期为西藏林芝河谷地带人工草地建植混播牧草的科学种植栽培及收获技术提供一些合理的利用措施。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于西藏林芝市尼洋河畔的河谷地带,西藏农牧学院草业科学实习基地(94°20′E,29°40′N),地处西藏东南部,属温带季风气候类型,海拔2 983 m,全天中昼夜温差较大,年平均气温8.6℃左右,平均相对湿度71%,年平均降水量650~750 mm,多集中在6—9月份。最热月份平均温度15.6℃,最冷月份平均气温0.2℃,极端最高气温30.2℃,极端最低气温-15.3℃,年平均气温≥10℃的有效积温2 000~2 200℃,无霜期180~200 d[23-24]。试验地土壤为砂壤土,土层厚度60 cm左右,土壤pH值8.07,有机质含量5.08 g·kg-1、全氮含量0.30 g·kg-1、全磷含量0.64 g·kg-1、全钾含量20.10 g·kg-1、速效氮含量10.85 mg·kg-1、速效磷含量5.53 mg·kg-1、速效钾含量47.21 mg·kg-1。

1.2 供试材料

供试材料紫花苜蓿(MedicagosativaL.)(‘巨能’)和高羊茅(FestucaelataKeng ex E. Alexeev)(牧草型)均由西藏百吉纳农牧业开发有限公司提供。

1.3 试验设计

采用随机区组设计,分别建植紫花苜蓿和高羊茅混播样地(A)、紫花苜蓿(B)与高羊茅(C)单播样地,共计3个处理。小区面积3 m×5 m,设置5次重复,播种方式为撒播,混播比例为1∶1[9],单播播种量均为15 kg·hm-2,混播播种量紫花苜蓿和高羊茅均为7.5 kg·hm-2。于2016年6月初播种,播前施肥磷酸二铵150 kg·hm-2、尿素80 kg·hm-2。出苗后进行人工除草、灌溉等管理措施,不同处理间田间管理措施相同。2020年紫花苜蓿和高羊茅的返青时间为3月21日和26日。全年共计刈割3次,分别于6月25日、8月15日和10月8日(高羊茅开花期、紫花苜蓿孕蕾-初花期)进行刈割,留茬高度10 cm。试验的过程中,每次刈割后均进行了1次灌溉和施肥,施入尿素70 kg·hm-2。

1.4 测定指标及方法

主要测定指标包括干重(Dry weight,DW)、株高(Plant height,PH)、干鲜比(Dry/fresh,D/F)、叶茎比(Leaf/stem,L/S)、粗蛋白质(Crude protein,CP)、粗脂肪(Ether extract,EE)、粗纤维(Crude fibre,CF)和无氮浸出物(Nitrogen free extract,NFE)共8个指标,测定方法如下:

干重、干鲜比和叶茎比:每茬次在每个试验小区随机选取1个1 m×1 m样方刈割,留茬高度10 cm,从鲜样中取500 g带回实验室,进行茎叶分离,放入105℃烘干箱内杀青30 min,65℃烘干至恒重,冷却后称量干草产量,计算干鲜比和叶茎比。

株高:采样时每个样方随机选取10个植株(混播处理紫花苜蓿和高羊茅各选取5株),测定地面至植株最高部位的距离,求其平均值作为植株株高。

营养指标:将烘干后的牧草样品进行粉碎,过0.25 mm筛,进行营养成分测定,重复5次。粗蛋白质(CP)、粗脂肪(EE)、粗纤维(CF)和无氮浸出物(NFE)含量测定方法参照《饲料分析及饲料质量检测技术》[25]。

1.5 数据分析

数据采用Microsoft Excel 2010和SPSS 21.0软件进行数据统计、相关性分析和方差分析等。进一步应用灰色关联度理论[26],对3种处理不同茬次的8个性状作为一个整体进行综合评价。不同处理(茬次)以X表示,性状以k表示,各处理(茬次)X在性状k处的值构成比较数列集合Xk,X0为最优指标构建的参考序列。结合育种选育生产实际基于灰色系统关联理论的权重决策方法,选取干重(DW)、株高(PH)、干鲜比(D/F)、叶茎比(L/S)、粗蛋白质(CP)、粗脂肪(EE)、1/粗纤维(CF)和无氮浸出物(NFE)8个指标进行权重的综合评价,依据灰色关联度分析原则,关联度值越大则说明参试材料指标越接近参考序列,综合评价结果越好;相反则表明综合评价结果越差[27-28]。计算公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中:N代表样本数。

2 结果与分析

2.1 牧草混播生产性能比较

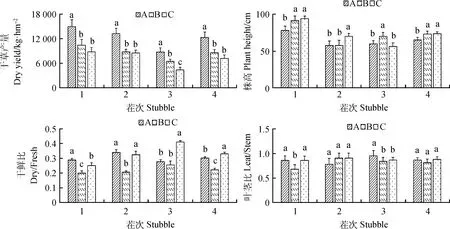

牧草混播第1~3茬的干草产量分别达到14 917.05 kg·hm-2,13 288.82 kg·hm-2,8 729.86 kg·hm-2,平均干草产量为12 311.91 kg·hm-2,显著高于单播牧草的产量(P<0.05)(图1)。混播牧草平均株高为65.31 cm,显著低于单播紫花苜蓿和高羊茅。混播第1茬的干鲜比显著高于单播(P<0.05);干鲜比平均值显著高于单播紫花苜蓿,低于单播高羊茅(P<0.05)。混播第1茬的叶茎比显著高于单播的紫花苜蓿(P<0.05),与单播的高羊茅无显著性差异;混播第3茬的叶茎比显著高于单播的紫花苜蓿和高羊茅(P<0.05);混播与单播平均叶茎比无显著性差异。随着刈割茬次的增加,混播和单播建植模式的干草产量和株高均呈现明显的下降趋势。

图1 牧草混播各生产指标比较分析Fig.1 Comparison and analysis of production indexes of forage mixed sowing注:同一茬次小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。1,第1茬;2,第2茬;3,第3茬;4,3茬平均值。A,混播;B,单播紫花苜蓿;C,单播高羊茅,下同Note:Different lowercase letters in the same cut indicate significant difference at the 0.05 level. 1,First cut;2,Second cut;3,Third cut;4,Average of 3 cut. A,Mixed sowing;B,Single sowing Medicago sativa L.;C,Single sowing Festuca elata Keng ex E. Alexeev,the same as below

2.2 牧草混播营养品质比较

牧草混播第1~3茬的粗蛋白质含量分别为14.07%,13.62%和20.50%,平均粗蛋白质含量为16.06%,显著高于单播的高羊茅,低于单播的紫花苜蓿(P<0.05)(图2)。混播第1茬的粗脂肪含量显著高于单播的高羊茅,低于单播的紫花苜蓿(P<0.05);两者平均粗脂肪含量达2.24%,显著高于单播的紫花苜蓿和高羊茅(P<0.05)。混播第1茬的粗纤维含量最高,达30.88%,显著高于单播(P<0.05);混播与单播的平均粗纤维含量无显著性差异。混播第1茬的无氮浸出物含量显著低于高羊茅;第2茬含量显著高于单播的紫花苜蓿,低于单播的高羊茅;平均无氮浸出物含量为39.86%,显著高于单播的紫花苜蓿(P<0.05)。随着刈割茬次的增加,不同处理的粗蛋白质含量呈升高的趋势,粗纤维含量呈现下降的趋势。

图2 牧草混播各营养指标比较分析Fig.2 Comparative analysis of nutrient index of forage mixed sowing

2.3 牧草生产指标与营养指标典型相关分析

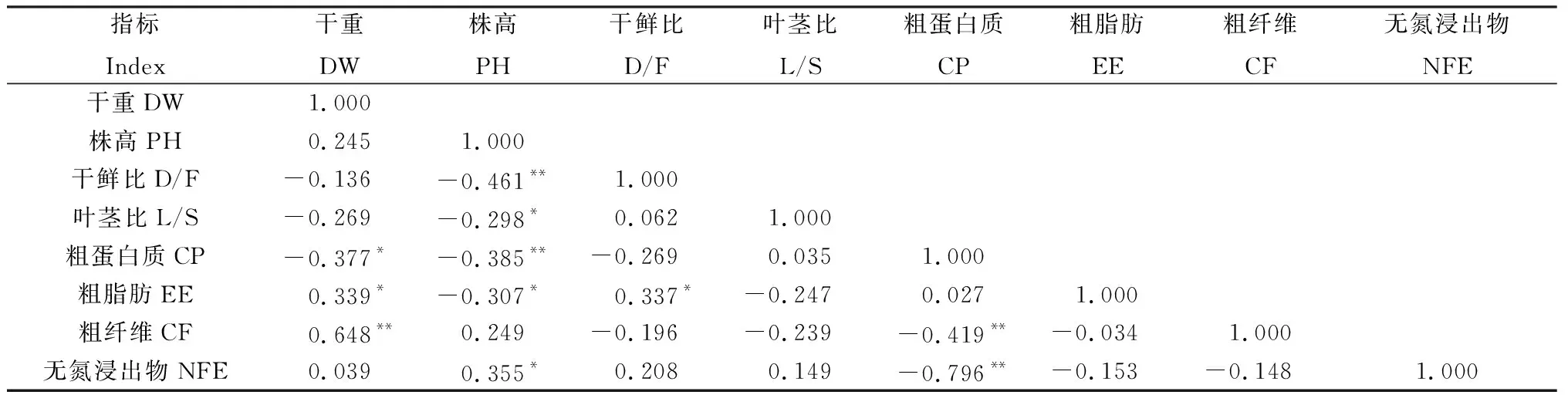

牧草干重与粗纤维含量呈极显著正相关关系(P<0.01)(表1),与粗脂肪含量呈显著正相关关系(P<0.05),与粗蛋白质含量呈显著负相关关系(P<0.05)。株高与干鲜比、粗蛋白质含量呈极显著负相关关系(P<0.01),与无氮浸出物含量呈显著正相关关系(P<0.05),与叶茎比、粗脂肪含量呈显著负相关关系(P<0.05)。干鲜比与粗脂肪含量呈显著正相关关系(P<0.05)。粗蛋白质含量与粗纤维含量、无氮浸出物含量呈极显著负相关关系(P<0.01)。

表1 牧草生产指标和营养指标相关系数Table 1 Correlation coefficient of forage production index and nutrient index

2.4 牧草品质综合评价

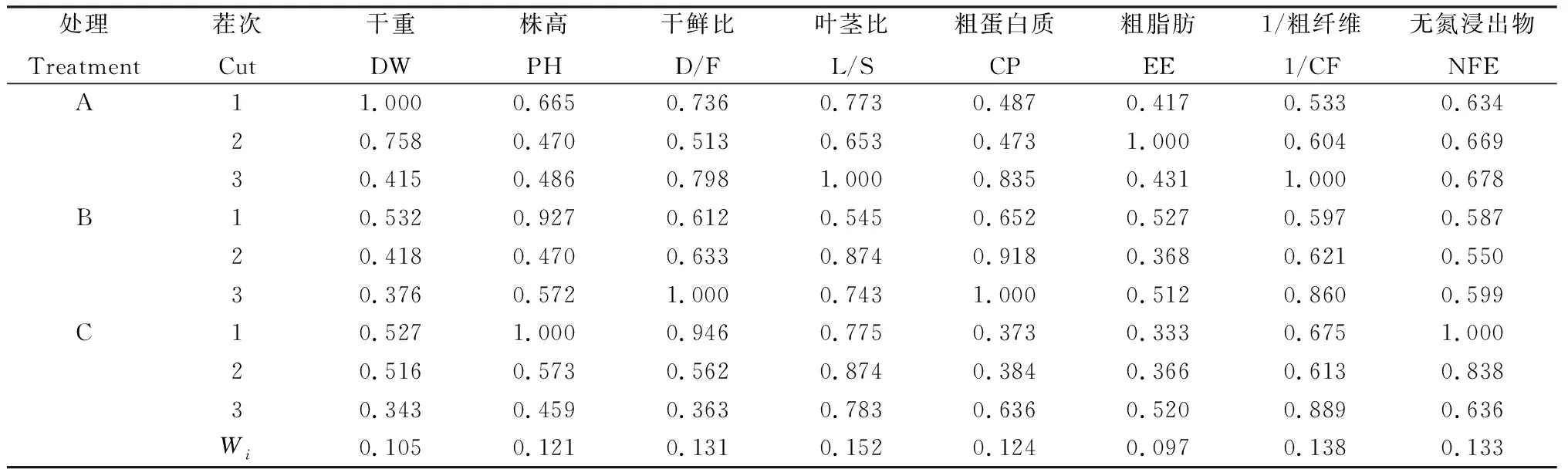

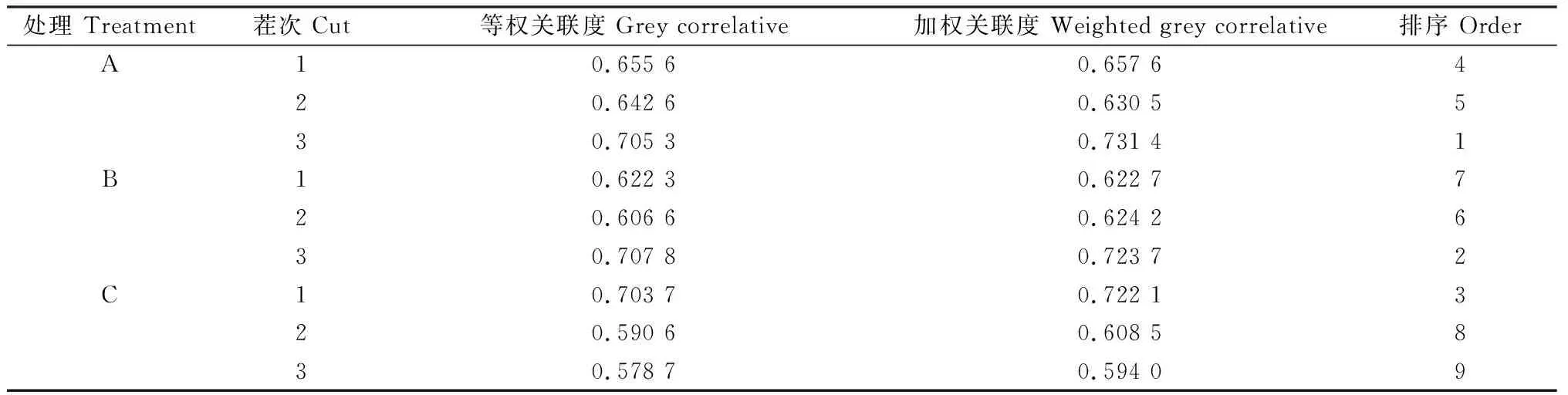

根据干重、株高、干鲜比、叶茎比、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维和无氮浸出物8项指标,选取确定最优指标构成数列集。将所有指标数据进行无量纲化处理后,得到二级最小差值为0,最大差值为0.6825。根据公式(1)~(3)计算关联系数并从不同性状的重要性角度考量,用每个指标的关联系数占关联系数总和的比值确定各指标的权重值,得到权重系数Wi(表2)。根据公式(4)计算加权关联度值(表3),可知等权关联度分析与加权关联度分析结果基本一致,不同的处理(茬次)综合评价排序结果依次为A3>B3>C1>A1>A2>B2>B1>C2>C3。

表2 不同处理(茬次)关联系数和权重系数Table 2 Different treatment(cut) correlation coefficient

表3 不同处理(茬次)关联度、权重和排序Table 3 Different treatment(cut) of relevance,weight and ranking

3 讨论

3.1 混播对牧草生产性能的影响

牧草混播在饲草生产中是非常普遍的利用方式之一,在空间分配上比单播具有更加合理的配置比例,能够充分的利用光能、水分和土壤养分,因此产量稳定容易获得高产[29]。本研究中混播第1~3茬的干草产量均显著高于单播的紫花苜蓿和高羊茅,表明以紫花苜蓿和高羊茅混播建植人工草地可显著提升牧草的干草产量。刘敏等[30]研究豆禾混播建植人工草地对牧草产量和品质的影响,认为混播可明显提升牧草产量,与本研究结果相一致。株高不仅是反映牧草生长发育状况的重要指标,亦是衡量牧草生产能力的生产指标[31]。研究发现混播第1~2茬株高均显著低于高羊茅,第3茬的叶茎比显著升高,表明刈割对混播牧草的群落结构产生了一定的影响;叶茎比越大,叶量就越丰富,对牧草的营养品质会产生直接的影响,使牧草的适口性、饲用品质得到提升[32],能够在空间产生互补效应[33]。彭燕等[34]研究西藏林芝河谷地带阿尔冈金紫花苜蓿(Medicsgosativa)和高羊茅(Festuca)的混播效果,发现混播处理干草产量得到显著提升,与本研究结果一致,但单播紫花苜蓿(阿尔冈金)株高及产量等表现与本研究结果不同,我们认为原因是由于牧草品种选择、播种量、播种方式和种植年限不同导致的。

3.2 混播对牧草营养品质的影响

粗蛋白质对于动物而言是不可缺少的营养物质,其含量的多少是衡量牧草营养品质的重要指标之一[35]。一般认为豆科牧草粗蛋白质含量要高于禾本科牧草[36],单播紫花苜蓿粗蛋白质含量在不同茬次均有较高的含量,而混播处理粗蛋白质含量在不同茬次均处于单播紫花苜蓿和高羊茅之间;相较单播高羊茅,粗蛋白质含量有显著性的提升,与前人研究结果一致[34,37]。相关研究指出,牧草的粗脂肪含量与适口性密切相关,其含量越高牧草的适口性就越好[38],本研究中混播粗脂肪含量呈现波动变化,规律不明显,但较单播高羊茅粗脂肪含量得到显著性提升。牧草中无氮浸出物含量通常由营养成分的结果计算来求得,可以通过无氮浸出物含量的多少来判定牧草营养价值的高低,作为动物能量的主要来源一般认为牧草中无氮浸出物含量越高,其适口性好、消化率高[39],本研究发现混播处理的平均无氮浸出物含量比单播紫花苜蓿得到明显的提升,但显著低于单播高羊茅无氮浸出物含量。混播处理在第1茬时粗纤维含量较高,第2—3茬次的粗纤维含量与单播处理无显著性差异,表明随着刈割次数的增加混播对牧草粗纤维含量的影响不显著。

3.3 混播牧草品质的综合评价

在林芝地区的河谷地带采用灰色关联度分析方法对紫花苜蓿和高羊茅单播与混播不同茬次生产性能和营养品质进行了综合性的评价。混播和单播紫花苜蓿第3茬排名均靠前,表明在林芝地区紫花苜蓿可以刈割第3茬,但在实际生产过程中,第3茬追求更多的是牧草能够安全越冬,产量和品质是次要;混播第1和2茬综合评价排序结果好于单播紫花苜蓿,体现了紫花苜蓿与高羊茅混播在林芝河谷地带栽培具有明显的优势。在生产实际过程中采用适宜的禾豆比例组合,加之科学的田间管理措施,混播牧草的产量和品质具有很大的发展潜力。而单播高羊茅第2和3茬综合评价排序结果靠后,原因是不同茬次牧草粗蛋白质和粗脂肪含量相对较低,第3茬的刈割使牧草干草产量显著下降导致的。根据综合评价结果考虑牧草的再生能力和安全越冬状况[40],紫花苜蓿(‘巨能’)和高羊茅(牧草型)在该地区种植刈割2茬较为适宜,两者混播具有较好的品质和优势。

4 结论

林芝河谷地带紫花苜蓿(‘巨能’)和高羊茅(牧草型)混播可显著提升牧草产量,与单播高羊茅相比粗蛋白质含量和平均粗脂肪含量显著升高,与单播紫花苜蓿相比平均无氮浸出物含量得到显著提升。通过灰色关联度分析,综合评价结果显示,混播3茬次刈割均具有明显的优势。因此,紫花苜蓿和高羊茅混播模式适宜在西藏林芝地区的河谷地带大规模推广栽培和利用。