黄河流域城市韧性与经济发展水平协调性研究

罗 巍,黄志华,程遂营,甘卓群

(1.河南大学 商学院,河南 开封 475000; 2.河南大学 文化产业与旅游管理学院,河南 开封 475000;3.河南大学 数学与统计学院,河南 开封 475000)

黄河流域是我国重要的生态屏障、经济地带、能源流域和打赢脱贫攻坚战的重要区域[1],但是存在生态本底差、水资源短缺、生态脆弱、高质量发展不充分、民生发展不足等问题[2]。 2021年10月8 日,中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出,推动黄河流域生态保护和高质量发展,定位于打造大江大河治理的重要标杆、国家生态安全的重要屏障、高质量发展的重要实验区和中华文化保护传承弘扬的重要承载区[2]。 近年来,受全球气候变化、极端灾害肆虐、新冠肺炎疫情等“黑天鹅”事件频发的影响,黄河流域防洪、能源供应等面临严峻挑战。

城市韧性是城市消灾减灾能力全方位设计的框架体系,包含经济、社会、制度、设施、环境等多种要素[3],表现为城市经历灾情全过程的预防、抵御、恢复的能力[3]。 研究表明,经济发展是城市韧性发展的原动力,社会、制度水平是城市韧性可持续发展的重要保障,设施、环境要素是城市韧性建设的基础[4]。 经济发展水平作为独立系统与城市韧性系统在长三角城市群[5]、京津冀城市群[6]等区域的协同作用明显。

黄河流域地域辽阔,各地区经济发展水平不均衡,城市韧性受经济发展水平制约。 目前,相关文献多以经济与生态[7-10]、高质量发展与生态[11-12]的协调研究为主,对社会、制度等人文层面的考量较少[4]。 黄河流域的高质量发展,需要人文系统和环境系统的共同支撑[4],应以可持续发展的理念构建全流域的城市安全体系。 为此,笔者采用耦合协调度模型,探究黄河流域九省(区)经济发展水平与城市韧性之间的协调关系,以期从多维度视角为黄河流域生态保护和高质量发展及提升城市减灾治理水平提供参考。

1 研究设计

1.1 指标选取与数据来源

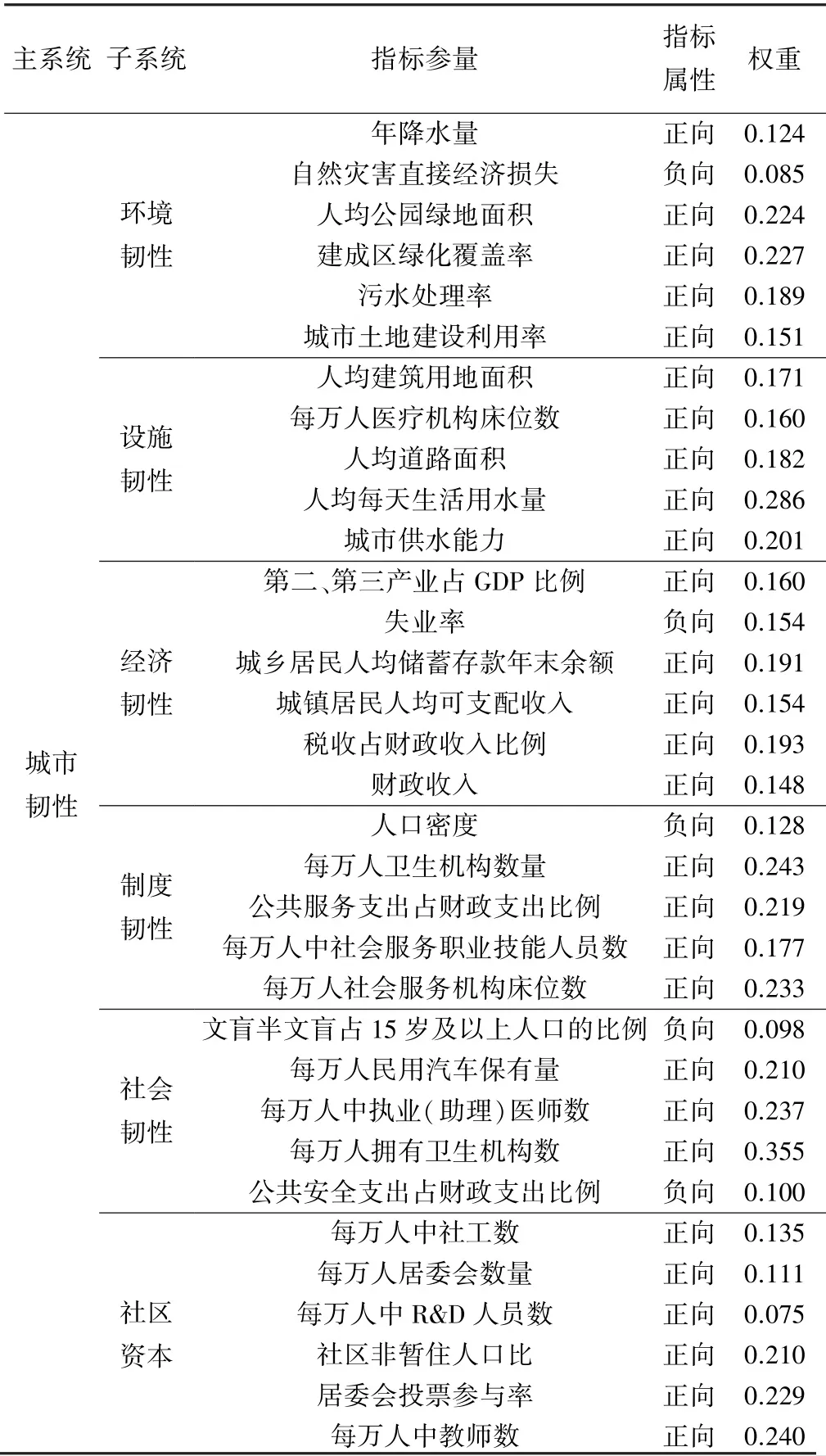

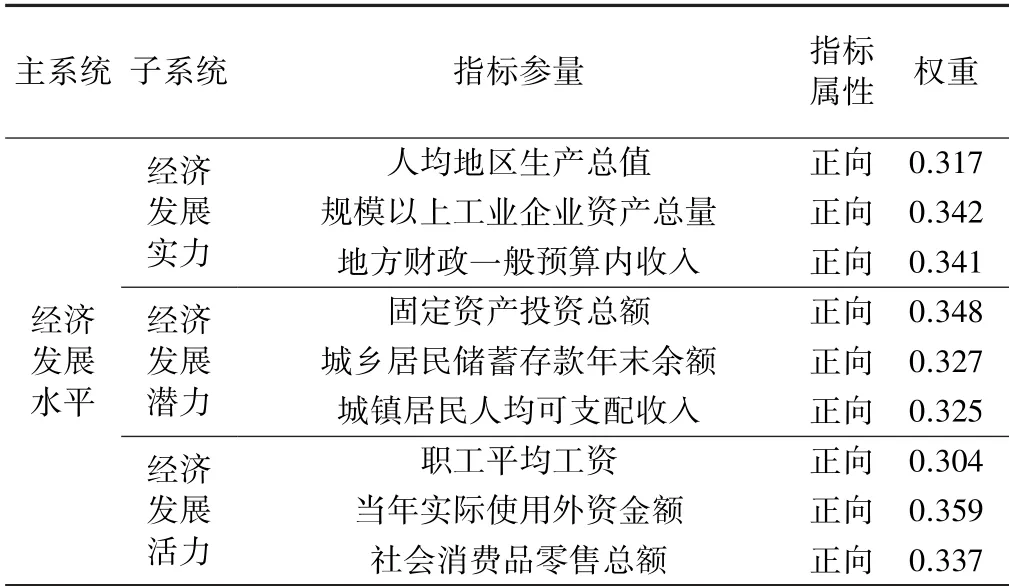

在研究框架设定上,城市韧性指标在Cutter 等[3]开发的BRIC(Baseline Resilience Indicators for Communities)框架基础上,参考陈玉梅等[13]的建议,选择适合中国情境的指标参量(见表1);经济发展水平指标包含经济发展实力、经济发展潜力、经济发展活力3 个子系统[5-6](见表2)。

表1 城市韧性指标

表2 经济发展水平指标

为避免新冠肺炎疫情产生的影响以及保证研究时效性,从EPS 数据库、中国经济社会大数据研究平台、黄河流域九省(区)统计年鉴,选取2010—2019年间的统计数据。 对于极少数缺失数据,采用插值法补齐。

1.2 数据处理

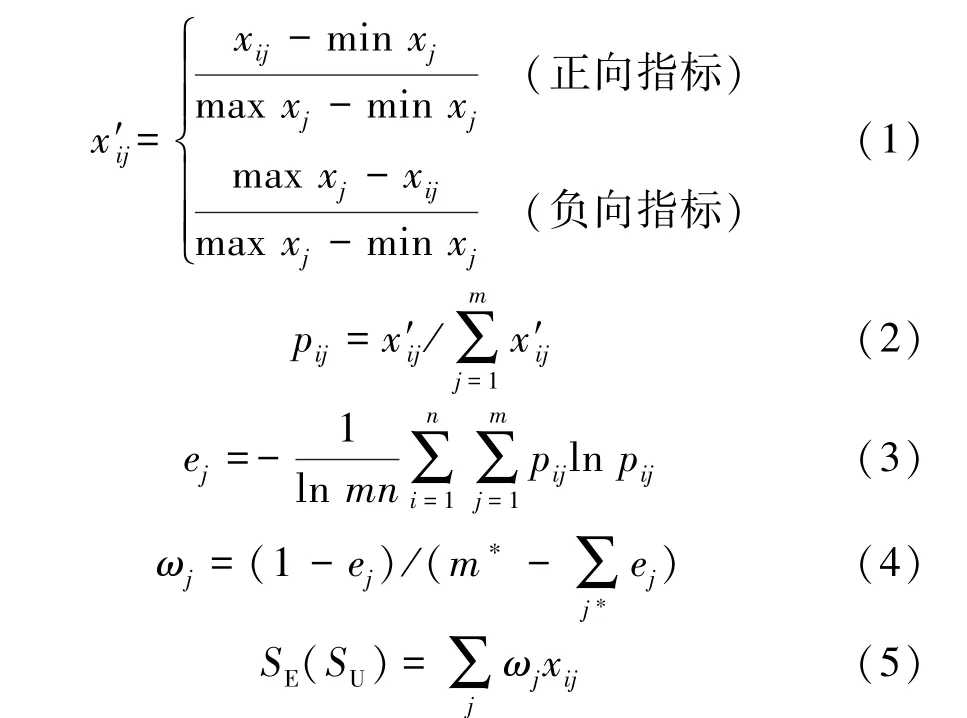

城市韧性和经济发展水平两系统独立计算,分别采用熵权法,利用原始数据信息熵,从客观层面计算各子系统内指标权重[5-7]:

式中:xij、x′ij为原始数据和经标准化处理的数据,i为省份数共n个,j为指标数共m个;maxxj、minxj为第j个指标最大值和最小值;pij为计算中间量;ej为信息熵;ωj为指标权重;*表示在子系统范围内;SE、SU分别为经济发展水平和城市韧性得分。

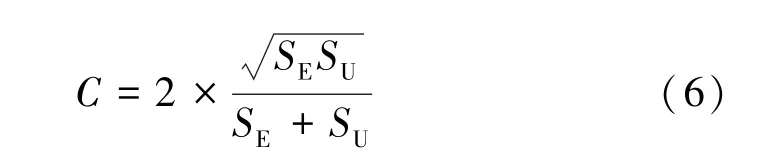

为研究城市韧性和经济发展水平两大系统间的互演共生关系,引入耦合协调度模型,形式如下[5-7]:

式中:C为耦合度;T为综合指数;α、β为待定系数,本研究取α=β=0.5;D为协调度,取值范围为[0,1]。

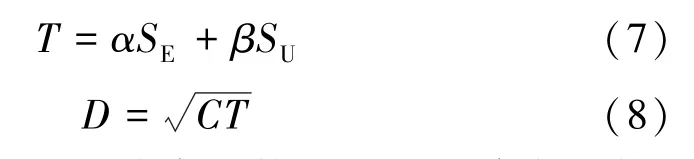

耦合协调度评价标准见表3。

表3 耦合协调度评价标准

2 实证结果

2.1 时空差异分析

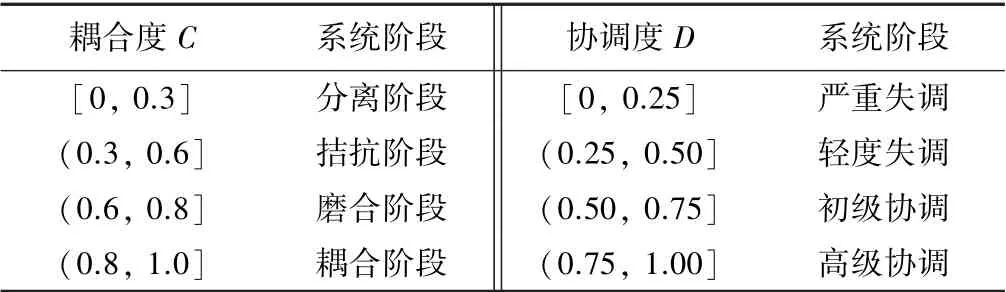

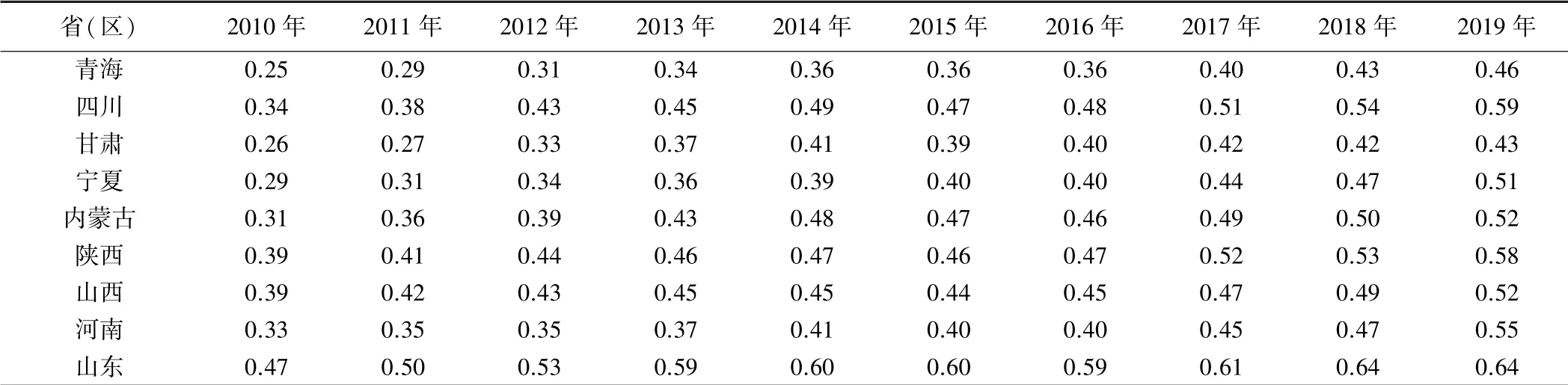

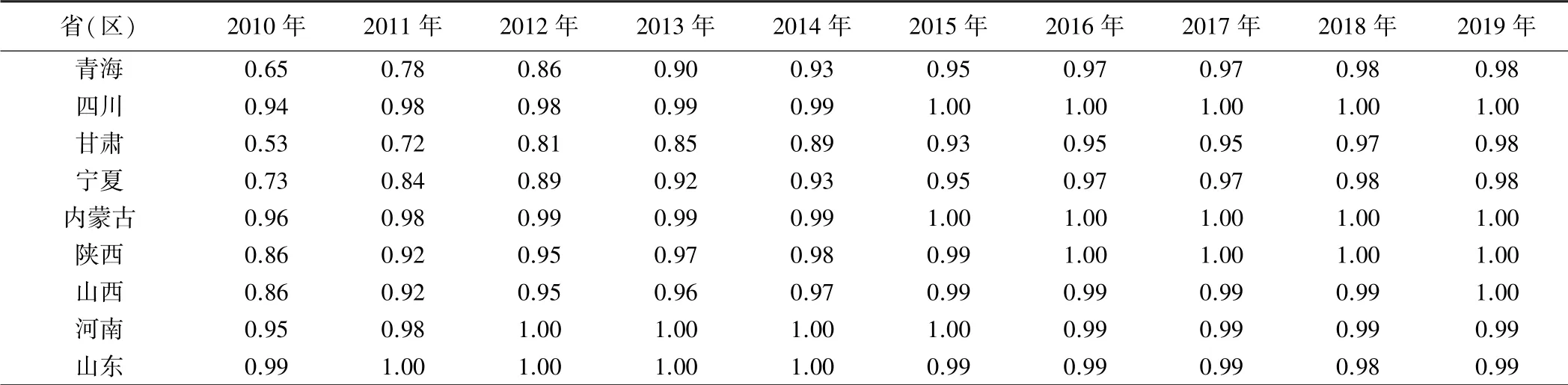

利用2010—2019年黄河流域九省(区)时间序列数据,通过熵权法确定各指标权重,然后分别计算得出各省(区)经济发展水平(见表4)和城市韧性评价值(见表5)。

表4 经济发展水平评价值

表5 城市韧性评价值

黄河流域九省(区)在2010—2019年间,经济发展水平与城市韧性评价值呈波浪式上升。 经济发展水平增速平稳,2019年,评价值最大值0.89,最小值0.28,均值0.52,省(区)间差异较大,经济发展水平山东、河南、四川为第一梯队,山西、陕西、内蒙古为第二梯队,宁夏、青海、甘肃为第三梯队。 城市韧性建设中,黄河流域九省(区)在2010—2019年间均有所提升,但截至2019年九省(区)城市韧性评价值较低,最大值0.64、最小值0.43、均值0.53,省(区)之间发展差异较小、整体处于较低水平。 从数据层面分析,城市韧性与经济发展水平正相关,较高的经济发展水平往往具有较高的城市韧性。

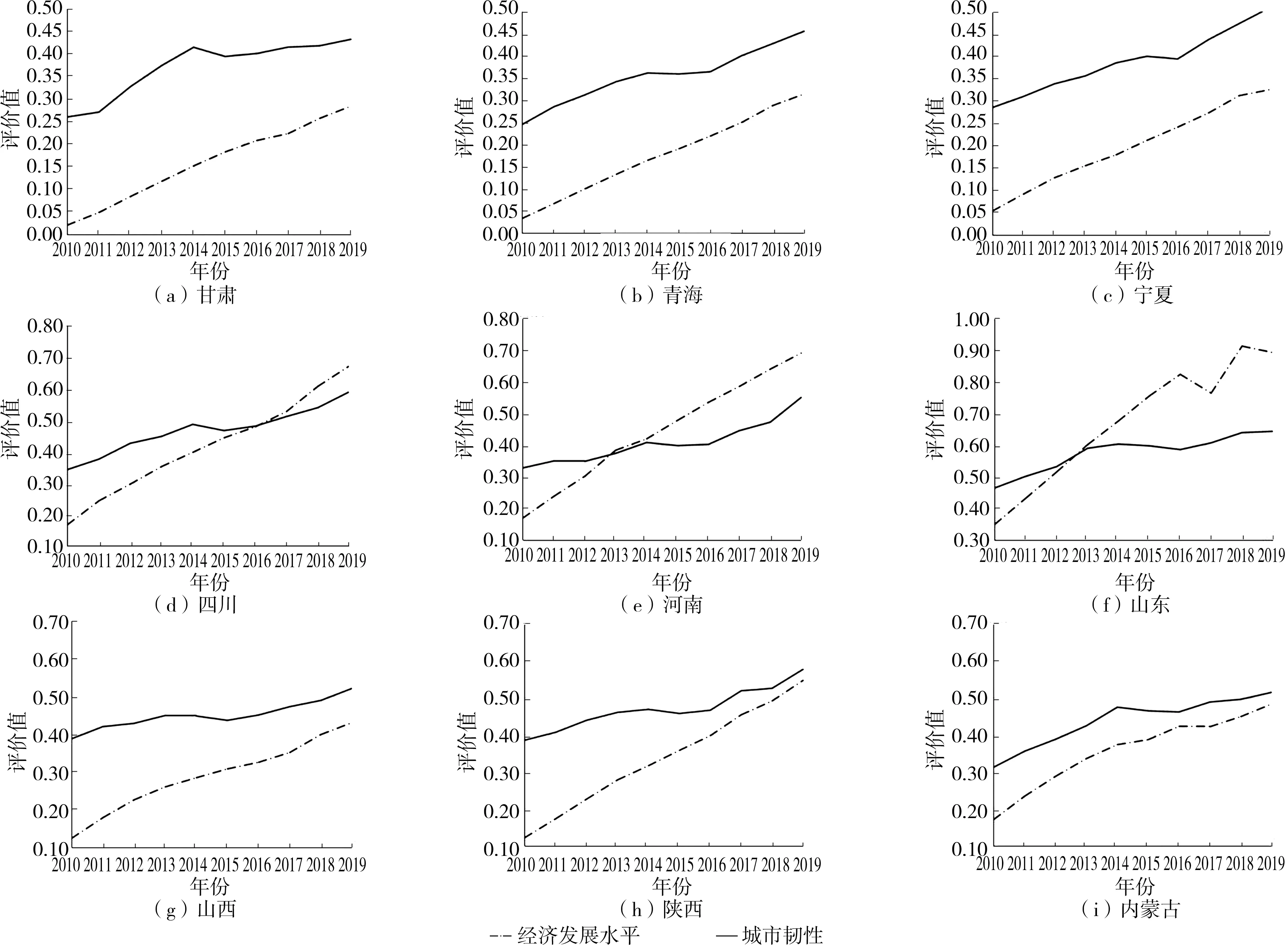

由九省(区)经济发展水平与城市韧性变化过程线对比(见图1)可知,九省(区)经济发展水平与城市韧性共演趋势分为3 类:第一类为同步增长型,包括青海、甘肃、宁夏3 个省(区),地处西北,产业结构固化,经济活力较弱,可用自然资源较为匮乏,虽经济发展水平与城市韧性之间黏性较大,但增速较缓;第二类为经济拉动城市韧性增长型,包括四川、河南、山东3 个省份,丰富的人口资源、完善的产业结构带动经济的快速增长,经济发展水平增速大于城市韧性增速,同时城市韧性评价值在九省(区)中较高;第三类为协同共演型,包括山西、陕西、内蒙古3 个省(区),其位于黄河中游,煤炭资源丰富,经济发展水平评价值与城市韧性评价值距离递减,协同作用明显。

图1 九省(区)经济发展水平与城市韧性变化过程线对比

从时空分布来看,黄河流域经济发展水平随时间不同程度提升,空间上呈现东高西低的分布,城市韧性建设整体平衡发展;经济发展水平与城市韧性之间存在协同作用,较高的经济发展水平会促进城市韧性建设水平的提升;经济发展水平影响因素有限,以陕西为例,2019年陕西经济发展水平评价值较低,但城市韧性评价值却高于经济发展水平较高的河南。

2.2 耦合协调分析

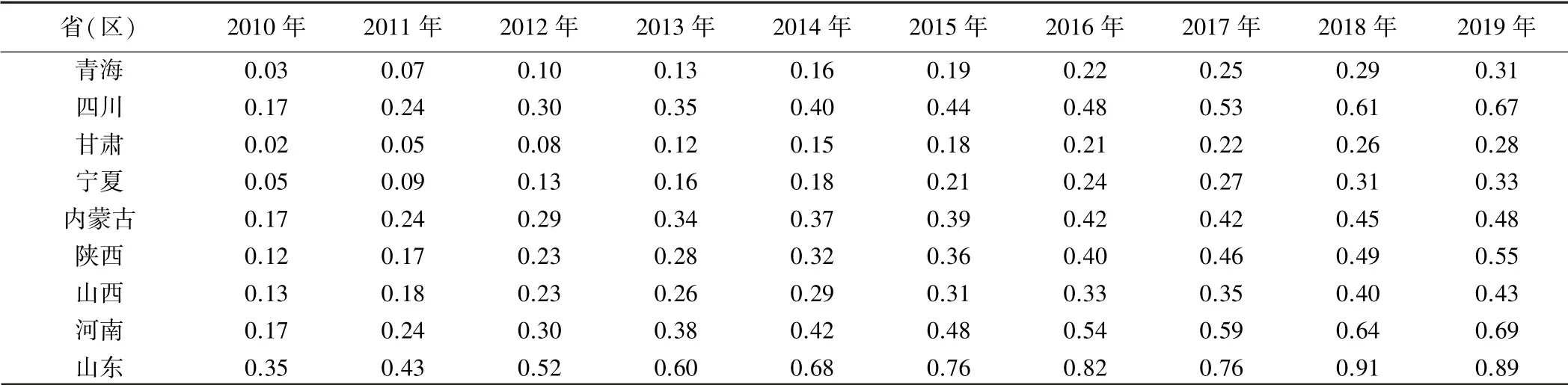

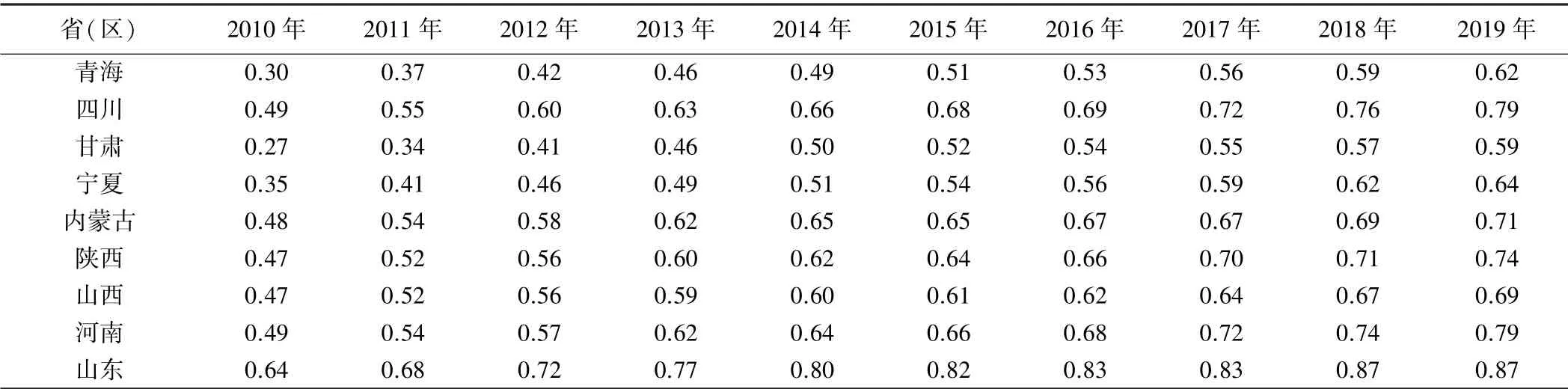

根据耦合协调度模型,按照式(6)~式(8),计算经济发展水平与城市韧性耦合度(见表6)、经济发展水平与城市韧性协调度(见表7)。

表6 经济发展水平与城市韧性耦合度

表7 经济发展水平与城市韧性协调度

由时序数据可知,2010年甘肃、青海、宁夏耦合程度较低,甘肃位于拮抗阶段、青海和宁夏处于磨合阶段,较低的经济发展水平造成与城市韧性系统低程度的耦合,两系统之间松散的结合、丰富的弱关系结构构成了更多的发展机会[14]。 随着经济发展水平的提高,2012年起黄河流域九省(区)进入两系统耦合期,耦合程度不断提升,高耦合形成紧密的关系结构,带来了系统间高水平的合作,但也会限制发展机会的产生[14]。

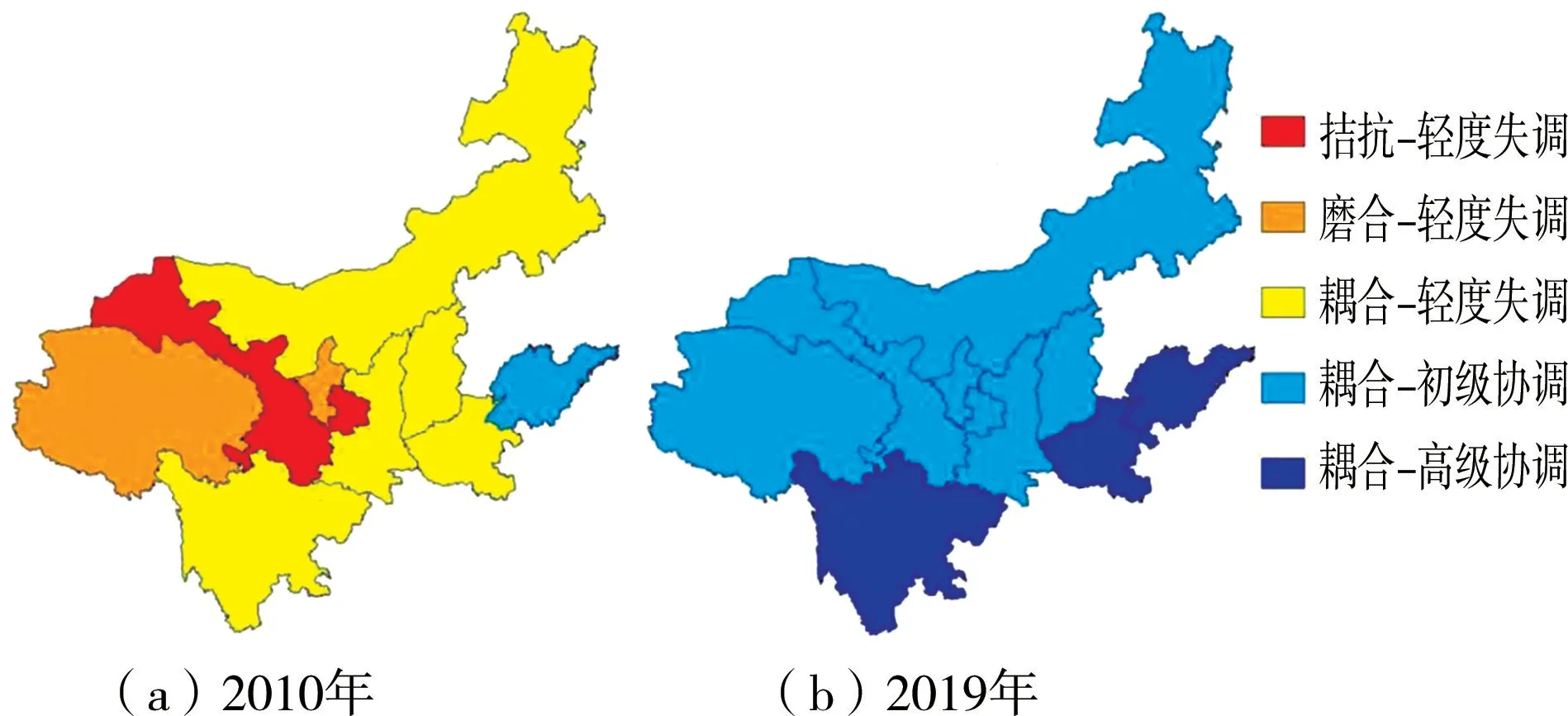

九省(区)系统协调度的变化各有不同,2010年山东得益于经济、环境、设施、制度等多方面优势处于初级协调外,其余省份均为轻度失调。 2019年,通过发展优势产业,不断深化经济体制改革,提升经济发展水平,进而促进城市韧性的提升[4-6],甘肃、青海、宁夏、山西、内蒙古、陕西六省(区)进入初级协调阶段,河南、四川和山东三省份进入高级协调阶段,城市韧性提升同时促进城市环境、设施、制度等多要素发展,为经济水平进一步提升打下基础[4-6]。

从2010年和2019年黄河流域经济发展水平与城市韧性耦合协调度时空分布(见图2)来看,2010—2019年经济发展水平与城市韧性复合系统耦合协调度存在区域性差异,总体呈“东高西低、南高北低”的空间分布格局。 黄河流域九省(区)经济发展水平与城市韧性复合系统演化产生成长型、稳健型、成熟型3种发展路线。

图2 典型年份经济发展水平与城市韧性耦合协调度时空分布

(1)甘肃、青海、宁夏组成由低耦合轻失调到高耦合初协调的成长型路线。 成长型路线系统发展初期耦合程度低,后经发展演化系统耦合度得到提升但协调程度依然较低,集中在黄河流域上游地区,经济发展落后,城市韧性评价值较低。 该地区产业结构单一,以第一、第二产业为主,第三产业不够发达;生态脆弱,植被覆盖率低、土地荒漠化等问题较为突出。 未来应依托兰州、西宁、银川省会中心城市,形成区域协同体,培育发展优势产业集群,依托新亚欧大陆桥国际大通道、“一带一路”建设,实现对外开放、合作、共赢;利用独特资源禀赋,开发风光电等清洁能源并提高生产输送能力,发展高质量能源基地;加大环境治理,防沙治沙,提升水源涵养能力;同时提升社会治理水平,加大基础设施建设力度。 未来应从经济、环境、设施、社会等多方位协同发展,以经济促韧性,提升经济发展和城市韧性的协调程度。

(2)山西、陕西、内蒙古组成由高耦合轻失调到高耦合初协调的稳健型路线。 稳健型路线系统始末经济发展水平与城市韧性整体耦合度高,协调性不强,集中在黄河流域中游地区,该地区经济活力不强,产业落后,城市韧性建设水平有待提高。 黄河中游地区是我国重要的煤炭产业集中区,伴随国家能源战略转移及资源枯竭等现实情况,经济活力不强、生态环境脆弱。未来应加快产业转型,淘汰落后产业,发展绿色经济、生态经济;加大环境保护力度,植树造林、减少水土流失,提升水土保持能力。 未来还应加大韧性城市建设力度,巩固发展优势,补足薄弱点,促进经济与韧性城市建设协调发展。

(3)四川、河南、山东组成由高耦合初协调到高耦合高协调的成熟型路线(河南、四川2010年城市韧性协调度位于轻度失调和初级协调的临界值,视为初级协调)。 这3 个省份经济发展水平较高,城市韧性程度较高,经济发展水平与城市韧性互促共演,耦合度、协调度及评价值在流域内较高。 三省份人口资源储量丰富,同时四川拥有丰富的水资源、河南是我国重要的粮食产地、山东是能源大省,三省构筑起黄河流域“水-能-粮”安全保障线。 三省份人口众多,社会治理水平较低;河南、山东两省水沙关系问题突出;受地理因素制约,四川对外通达度较低。 未来应发展空港经济,扩大对外开放,提升社会保障水平,做好节水治沙工作。 经济发展与城市韧性已形成互促共进的模式,未来应着力构建战略性目标,保障韧性城市建设与经济可持续发展,动态模拟系统变化,控制好资源流向与流量,处理好系统间耦合与脱耦、自组织平衡。

3 结论和建议

3.1 结论

以黄河流域九省(区)为研究对象,利用BRIC 城市韧性及城市发展水平框架,通过熵权法分别测定了2010—2019年间经济发展水平和城市韧性,并通过耦合协调度模型分析两者之间的耦合协调度,得到如下结论:

(1)黄河流域经济发展水平呈现区域化差异,形成上游偏低、中游中等、下游较高的空间分布格局。

(2)黄河流域城市韧性能力10 a 间有所提升,空间分布无显著差异,整体水平较低。

(3)黄河流域经济发展水平与城市韧性复合系统耦合协调性形成成长型、稳健型、成熟型3种路线,总体呈“东高西低、南高北低”的空间分布格局。

3.2 建 议

(1)完善顶层设计,立足黄河国家文化公园建设契机,调整产业结构,淘汰效能低、环境负担重的落后产业,发展新兴产业、数字经济,走绿色环保可持续发展道路。 西安、郑州等强中心化城市应利用城市间极化效应辐射周边城市协同发展,山东等省份应利用“涓滴效应”带动全流域城市共同进步。

(2)提升全流域城市韧性建设水平,分城定策。以经济发展、制度完善、环境保护、设施建设、社会治理、社区构建为框架,构建全方位城市管理体系,提高城市减灾治理水平,上游地区应注重经济与城市韧性系统全方位协调发展;中游地区应注重社会、环境治理,补足城市韧性建设短板;四川、河南、山东应提高城市韧性管理能力,合理控制资源流向,实现系统间脱耦与耦合、自组织与层级治理的动态平衡,进一步提升城市韧性建设水平。

(3)建立健全全流域“水-能-粮”保护机制。 加强生态治理,以生态优先、绿色发展为目标,以上游提升水源涵养能力、中游保持水土、下游开展湿地保护和生态治理为策略,加强全流域节水治理,调节好水沙关系。 保障能源供应,合理开发山西、内蒙古煤炭资源,加大非常规油气资源开采力度,推动黄河中上游地区风力、水力、光伏清洁能源生产利用。 保障粮食生产能力,在上游地区发展高品质农牧业示范基地,中下游地区稳定粮食耕作面积,保障粮食产量和品质,保障国家粮食安全。

本研究受新冠肺炎疫情及统计量变化的影响,数据获取存在指标参量重叠、时间维度较短等不足,未来应结合统计数据和系统整体性原则设计应用适合我国的城市韧性及经济发展水平框架。 未来在研究方法上应结合复杂系统理论,运用定性比较分析(QCA)等方法探索城市韧性系统发展路径。