冒险的旅程与科幻的魅力

闵婷

作为儿童探险小说的坚守者,彭绪洛认为儿童探险小说是儿童文学的一个新的领域。“科幻小说是通过艺术形象来阐述作者的思想,它应该在形成、改造读者的世界观方面承担更大的责任”,“用小说形式,具体、生动、形象地描述‘将来会出现’的那些‘从来没有被人们设想过的种种事业’”[1]840。为了使《野人寨》(中信出版集团2021年版)中的场景更加逼真,彭绪洛多次来到神农架徒步探险,他走过天葱岭、神农顶、老君山,穿越神农架原始森林无人区,实时体验并感受神农架的地质和气候环境、动植物分布等,并将其融入作品当中,彰显了作家创作的科学精神和严谨务实的写作态度。其小说《野人寨》以独特的空间建构方式突破了科幻小说的创作传统,汇聚传统神话元素和未来科技元素,以“无中生有”的方式给予一些可能性以形态。它可能是新的神话,也可能是未来的寓言。

一、《野人寨》的空间形式

小说从真实与虚构两个维度构建了三种不同的空间形式:生态空间、社会空间、未来空间。生态空间是社会空间存在的物质基础,也为社会空间的存在和迁移提供合理的依据,未来空间作为一种虚构性的异质空间,是在现存科学技术的基础上对于未来科技的合理展望。

(一)奇特迥异的生态空间

遗世独立的神农架自然空间与神农架以外的地球生态空间形成了截然不同的两大生态空间样式。

神农架生态空间作为地球空间的一部分,是人类已探知到的熟悉又陌生的现实地理空间——郁郁葱葱的参天大树、遍地的野花野草、野性与灵性并存的生物群、危险神秘的沼泽地等。神农架关于野人的传说由来已久,最早可追溯到公元前5到4世纪战国时期成书的《山海经》。《山海经·中次九经》中提到熊山(即今神农架)中有一种身高一丈左右,浑身长毛,长发、健走、善笑的动物,它被称为赣巨人、枭阳或狒狒。小说以现实中存在的神农架原始森林无人区作为野人生存发展的自然空间,构建起整部小说感知与想象结合的表征空间,增强了作品的真实性。关于人类起源存在三种假说,被现代社会普遍认可的是达尔文的进化论。该学说认为人类是从灵长类动物经过漫长时期一步一步进化而来,这种与现代文明隔绝的自然空间恰与几千年前的原始社会相契合,为小说野人部落的存在提供了合理的依据。

神农架以外的地球生态空间是荒无人烟的辐射区。小说并没有对这一空间作直接的描述,而是通過幸存人类逃离地球这一行为与故事人物之间的谈话可窥冰山一角:人类肆意破坏环境、滥用核武器,地球变得千疮百孔,太空辐射迫使人在飞船以外的区域都必须穿上防护服,人类无法在地球上正常生存,只能在宇宙漂泊几千年以寻找新的生存家园。基于对现代文明的深刻剖析,人的欲望倾向与科技崇拜总是相辅相成的,李存葆认为:“地球已被人类‘文身’得砢碜寝陋,掌握了高科技的现代人,对上苍恩赐的资源大凿、乱钻、狂采、滥垦。”[2]84利用高科技武器对自然生杀予夺、同类之间互相倾轧,正是当今社会的生态现状。由此可见,如若人类仍然缺乏对自然的敬畏之心,彭绪洛笔下的未来地球生态环境空间或许会变为现实,这也体现出其作品对于少儿读者的环保科教方面的意义。

(二)对立统一的社会空间

小说构建了两大社会空间:神农架的野人社会空间;飞船中的人类社会空间。两大空间及其空间内部均存在着对立统一的关系。

从宏观空间看,野人和人类在生存空间和物质资源的抢夺上存在着“守护—掠夺”的矛盾关系,但这种敌我关系并非绝对不可调和,人类医生岛特姐弟和野人少年们的友谊是两大空间由对立走向统一的契机。

从微观空间看,两个社会空间内部既对立又统一。首先是野人社会空间,独特的自然空间孕育了野人部落——河东寨和河西寨。部落空间中的社会属性与人类在现实生活空间形成的社会关系,从本质来说大体是一致的。寨子的野人及其生产生活实践在神农架这个天然的自然空间中构建了另一重空间,即社会空间。在前期,野人社会空间内部存在着空间的分化:一是地理空间的对峙。两寨因人口的迁移分别坐落在野人河两岸,总寨主轩辕擎苍统领河东寨,分寨主方雷天佑统领河西寨。二是权力空间的对立。主要原因是生活方式的不同和个人野心的膨胀,河东寨的野人过着原始的生活,他们以摘野菜和打猎的方式获取食物;河西寨的野人则砍伐树木,开垦良田,种植各种作物,圈养野鸡野猪,过着富裕的生活。河西寨主方雷天佑不满足分寨寨主的位置欲打败总寨主轩辕擎苍取而代之,导致两寨之间关系紧张,野人社会空间内部暗流涌动。在河东、河西寨仍然存在对立的情况下,后期人类的闯入导致整个社会空间变得更加复杂,但随着人类社会空间与野人社会空间的对立趋势越来越清晰化,野人社会空间开始由分化走向统一。其次是人类社会空间。人类幸存者为了生存一同在宇宙中寻找新的栖息地,他们各司其职维持着表面和平,然而内部因理念不合仍然存在着分歧,副船长辛斯特野心勃勃想要占领星球建立新王国,他一边蛊惑船长侯璞,一边进行残忍的生化实验。科学怪人赛斯、女医生岛特和弟弟保利虽然仍心怀善意,但被辛斯特胁迫而不得已屈从于他。因此,无论是野人社会空间还是人类社会空间,都呈现出复杂矛盾的社会关系,这也是当今社会人际关系在小说中的映射。

(三)科学展望的未来空间

整个小说时间设定为人类活动圈扩展到全银河系的未来时空。在未来,科学技术发展最明显的标志就是交通工具的演变。交通工具可以代表一个独立的空间形式,科幻小说往往依托能量巨大、功能完善的超前机器,形成故事发生及人物活动的奇特空间。小说《野人寨》中,穿梭于宇宙之间的飞船是对现实已有技术和器械的进一步完善和想象,人类借助飞船在宇宙漂泊千年,飞船是人类幸存者打破空间限制的媒介,也是人类暂时的栖息地。以新希望号为例,飞船上有用于居住的房间,有存放武器的武器库,有用于实验的实验室及其各种先进的实验器械等。此外,还设想了科技高度发达的产物——武力值强大的人形机器人、远远超出现有水平的生物制药技术和医疗技术、让人失去记忆的遗忘药剂、寄生在人脑中控制被寄生者思想和行为的食脑虫等。这些充满未来感的事物彰显了彭绪洛强大的科学思维和想象能力。

科学幻想是科学发现或技术发明的重要源泉,优秀科幻小说的创作必然遵循科学发展的规律和趋势。被誉为“科幻小说之父”的儒勒·凡尔纳(Jules Verne)有着非凡的想象力,在坦克、雷达、潜水艇等问世之前,这些东西都能在他的科幻小说中找到影子,他由此被许多科学家誉为自己的“领航人”。因此,作家构建未来空间的过程实质上也可以称为“创世”过程。同样的,彭绪洛在小说中对未来世界做出的种种设想或许也会变为现实,当然,小说对于未来科技发展的设想是否能成真仍需要时间的验证。

二、《野人寨》的空间建构方式

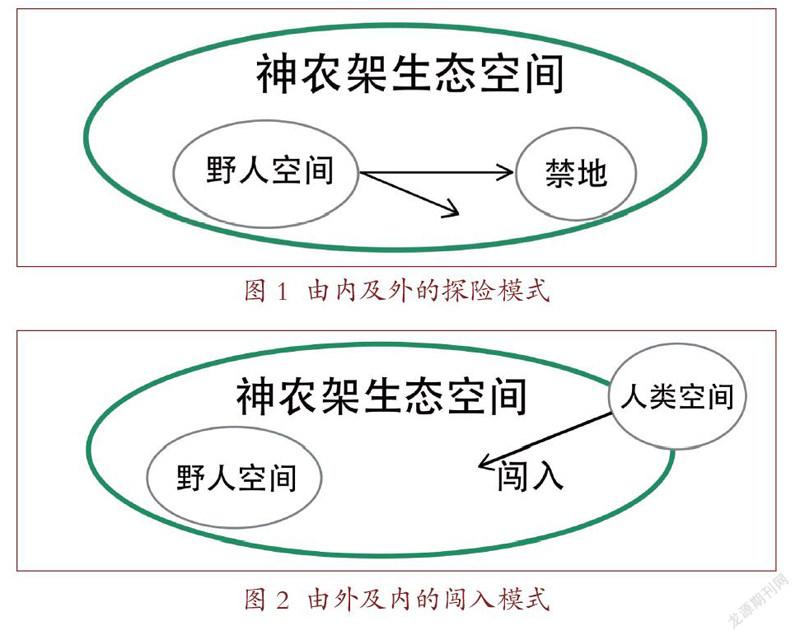

小说运用现实社会中已有的技术手段及人类社会的思维能力、行为方式搭建起空间基本物质形态和社会属性,以一个空间(野人部落)为主轴心,以禁地为连接点,通过由内及外(探险)、由外及内(闯入)的模式,将多个空间有机连接起来(参见图1、图2)。

(一)内部探险延伸物理空间

从物理属性来看,神农架地区广阔的地理空间可以被切割为无数个或隐或显的小空间。小说直接呈现出来的被称为“显性空间”,比如野人用于建造房屋、开垦种植的人文地理空间,周边野生动植物生长的自然地理空间。“隐形空间”是那些存在于整个物理空间之中但尚未被发掘的空间,随着故事的推进逐渐“由隐及显”,最典型的就是隐匿于黑死林中野人部落的禁地空间。小说的限制性叙事手法让禁地充满神秘色彩,禁地由此成为一处未知的物理空间。米克·巴尔(Mieke Bal)在《叙事学:叙事理论导论》

(Narratology:Introduction to the Theory of Narrative)这样阐释叙事作品中对空间的构建:“空间作为描写的对象,是与人物的感知连在一起的;它的详尽描述是因人物头一次进入这一空间这一事实而引发的。这样,人们就觉得新奇,从而注意到每个细节。”[3]112主人公在探索欲和好奇心的驱动下进入该空间,对新空间的结构形式和具体内容产生直接感知,并将这种感知共时地传达给读者,这一探险揭秘的过程也是新空间的建构过程。

(二)外部闯入打破空间界限

原先,神农架生态空间与野人社会空间共生共存,形成一个相对和谐的融合空间。但是,邪恶的人类代表——戴云杰的闯入成为空间破界的讯号,接着,人类幸存者们以闯入者的姿态接連登场。在现实生活中,人类探索陌生空间的常用方式是借助各种器械工具,“借助技术的强大力量,减少空间障碍”[4],去往人力不可及之地。飞船、热气球、轮船、潜艇是现代人类上天入地时不可或缺的交通工具,也是科幻小说中常见的交通媒介,但其在小说中往往展现出远超于现实的科技水平。比如小说中的飞船,不仅代表了人类社会空间,为人类长期居住提供必要的生存环境;也是空间转换的媒介,为人类在不同空间穿梭提供技术支撑。人类利用飞船和先进的探测仪器从外部闯入神农架这一封闭空间,充满现代性的人类社会空间与古老原始的神农架野人社会空间由此连接起来,并统一于神农架生态空间中,形成新旧并存的张力空间。

三、《野人寨》空间建构的功能

小说《野人寨》是科技与文学的结合之作,对于社会发展和文学发展都有积极的借鉴意义。作者在小说中构建的科幻空间不仅表现了未来科技的发展,也向读者介绍了博物学知识,更暗含了当下潜在的生态危机。在现实中,空间是人类赖以生存的重要形式,以小说中构建的三重空间关照现实,能够从实践层面发现科幻小说空间建构的社会、叙事和美学功能。

(一)社会功能:环保危机与儿童成长

文学取材于现实,也为现实服务。借助少儿科幻探险小说的形式,《野人寨》将科幻因素、探险模式、生态主题完美结合起来,通过生态空间、社会空间、科幻空间的建构,凸显了彭绪洛科幻小说的创作理念。

第一,对生态环境、生态伦理的深刻思考。小说建构的神农架野人部落这种封闭的乌托邦空间,是几千年之后地球上唯一的净土。人类逃离地球在宇宙中寻找新家园千年未果,于是重返地球与野人抢夺生存空间,而野人原是人类被辐射之后变异的新物种。情节的离奇曲折凸显了作家的生态忧患意识——环境的恶化导致人的异变,人类的消失使得污染问题得以解决。《野人寨》中,人类与地球的关系呈现出“离而复返”的关系,这种关系在彭绪洛的另一部科幻小说《重返地球》中也有所体现——离开地球427年的宇航员重返家园。这种生态叙事折射出作者的种种思考:环境恶化之后人类该归于何处?移民开发是否为未来人类逃离地球的新出路?彭绪洛在小说中给出了自己的答案。正如《野人寨1:野人部落》的序言中提到的:“宇宙中只有一个地球。”[5]

第二,对少年儿童身心发展的深切忧虑。当今的少年儿童被局限在教室的小天地中,远离了广阔原始的大自然。现存的教育体制提供了科学的教学方法,也制约了孩子天马行空的想象力,不利于他们探险精神和想象力的培养。通过阅读少儿科幻作品,让孩子随书中的主人公一起经历挫折与磨难,在故事的一场场奇遇中感受探险和科幻的魅力,可以使他们在今后成长的道路上勇于探索和开拓,勇于动手和挑战。

(二)叙事功能:动静转换的情节递进

传统小说故事的叙述一般按照时间顺序展开,而空间在《野人寨》小说叙事中发挥着巨大作用。空间一般具有两种表现形式:一是静态的空间,被认为是人物行为活动发生的地理环境容器,为叙事提供一个物理区域,神农架生态空间是野人部落生产生活实践的地理区域,飞船是幸存人类在寻找栖息地时的生存之地;二是动态的空间,空间本身不仅是一个“行为的地点”,也可以是一个“行动的地点”,“作者可以利用空间来表现时间、安排小说的结构,甚至利用空间来推动整个叙事进程。”[6]神农架生态空间因其宜居性激起了人类掠夺与占有的野心,形成了“人类掠夺—野人守护”的跌宕起伏的故事情节,禁地的存在引导野人少年逐步揭开禁地秘密,在此过程中,戴云杰的丑恶嘴脸逐渐显现出来,野人部落的一段禁忌历史慢慢浮出水面,也由此引发了河东、河西寨的第一次正面交锋,导致野人部落伤亡惨重。

小说的叙事进程随着彭绪洛对不同空间构建的完善、加深而不断发展,构成了故事的起因、過程、高潮和结局,人物的行为活动不断拓展着空间的建构,空间也反过来影响人物的思想和行为,不断丰富着小说的叙事。

(三)审美功能:科幻感与现代性的惊颤体验

文学审美功能建立在读者对作品的文学阅读、感悟等基础上,进而达到整体性的精神愉悦和意义体验。小说通过物理空间和社会空间的建构,让读者全面感受了科学、自然、人文之美。

首先,小说在幻想的基础上建构的科幻空间面向未来与未知,是完全异乎人们所熟知的现实空间,无论是穿越宇宙的飞船队,还是威力巨大的核武器和人形机器人,都给读者带来了充满科幻感和未来感的现代性“惊颤体验”[7]。其次,在宣扬生态保护主题的同时展现出自然的野性之美,原始森林腹地的自然奇观一一呈现:白色气根如幕布一样垂下的悬木林、四个成年人才能合抱住的红脉木、野花野草丛生的自然植被……最后,社会空间中形成的交错复杂的社会关系,凸显了鲜活灵动的人文色彩:河东寨和河西寨虽然存在权力上的敌对关系,但两个寨主的儿子却成为了亲密的好朋友;人类与野人部落针锋相对之际,岛特姐弟用真诚换来了短暂的和平。作家指出了人在欲望面前的脆弱性和文明社会存在的种种危机,但仍然选择相信人类的智慧,最终,人类没有灭绝,而是离开了地球的最后一片净土去宇宙寻找生存的可能。这种留白式的结局给读者留下了无尽的遐想,也让读者的思绪从对小说科幻空间的想象延及到对现实空间的反思中。

从小说《野人寨》的空间形式和空间内容来看,小说对于空间的建构主要表现在物理空间的建构和复杂社会空间的生成上。一方面,他运用大量的现实和超现实科学知识及器具搭建起科幻空间的物质层,使物理空间的转换成为可能;另一方面,彭绪洛作为生态写作这一流脉的新起之秀,他对于生态空间和社会空间的建构,是既真实又富有想象力的,属于“第三空间”的研究范畴。他将探险、科幻、生态保护等主题与不同的时空想象“熔于一炉”,进行生态思想实验和文学艺术实验,彰显出作家强烈的社会责任感和文学自觉性。虽然作品在女性角色的塑造上存在着模式化倾向,比如两位寨主夫人:东里嫣然和姬若水。她们仅仅是作为“称职的妻子和慈爱的母亲”而存在,形象比较单薄,但瑕不掩瑜,《野人寨》仍然不失为一部优秀的少儿科幻探险小说。

参考文献

[1]蒋风.中国儿童文学史[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[2]李存葆.大河遗梦[M].北京:解放军文艺出版社,2002.

[3]米克·巴尔.叙事学:叙事理论导论[M].谭君强,译.北京:中国社会科学出版社,1996.

[4]汪民安.空间生产的政治经济学[J].国外理论动态,2006(1):50.

[5]彭绪洛.野人寨1:野人部落[M].北京:中信出版集团,2021.

[6]龙迪勇.空间叙事学:叙事学研究的新领域[J].天津师范大学学报(社会科学版),2008(6):54-60.

[7]瓦尔特·本雅明.发达资本主义时代的抒情诗人[M]. 王才勇,译.南京:江苏人民出版社,2005.

(编辑 / 齐 钰 朱彦霏)