南京安全区中方工作人员的构成、角色及作用

张连红 刘燕军

1937年11月下旬,随着日军的不断逼近,为了给一般平民提供躲避战火的栖身之所,留在南京的欧美人士仿效法国神父饶家驹在上海南市设立难民区的先例,发起成立南京安全区国际委员会,设立安全区。安全区亦称难民区,最多时收容难民约25万人。20多位欧美人士凭借其中立国国民的特殊身份,在保护和救助难民方面发挥了巨大的作用。事实上,除了这些欧美人士外,还有大量的中方工作人员与他们一起救助难民,总数达1500余人,其中不仅包括南京安全区国际委员会的各级管理人员及基层工作人员,还包括国际委员会协作机构的工作人员,他们冒着生命危险、忍辱负重,与难民们守望相助。然而,长期以来,除了在欧美人士的日记中有所记述外,他们很少受到关注,直到20世纪90年代以后,随着对相关史料的进一步发掘,一些中方工作人员救助难民的事迹才重新浮出水面。本文根据新发掘的相关资料,对南京安全区中方工作人员的构成、角色及作用进行探讨,不足之处,敬请方家指正。

一、安全区中方秘书处及各专门委员会的中方工作人员

1937年11月12日,上海沦陷后,南京城内到处弥漫着失败悲观的情绪。11月20日,国民政府发表迁都声明。11月22日,南京安全区(难民区)国际委员会宣告成立。在当时局势之下,委员的人选必须是具有中立国国民身份的欧美人士。在安全区筹备过程中,金陵大学校董会董事长、中英文教基金会总干事杭立武发挥了重要的作用,他与在南京的不少欧美人士熟悉,与国民政府的高层官员也联系密切,他多方奔走,在欧美人士与中国官方之间牵线搭桥。11月28日,他被国际委员会任命为中方共事总干事。12月初,杭立武运送故宫文物前往汉口。南京安全区国际委员会主席约翰·拉贝在日记中写道:“我们为他的离去而深感惋惜,因为他极其能干,曾给予我们很大帮助。我们希望他能重返此地。”其后,杭立武一直未能返回南京。

安全区国际委员会下设粮食、住房、卫生、运输委员会,负责难民的食物、住宿、卫生等事宜。其中,运输委员会存续时间很短,很快被合并到粮食委员会。在筹备安全区的过程中,国际委员会列举了一连串的问题清单,这些问题的解决需要大量中方工作人员的积极参与。在国际委员会实际运行中,其下辖的秘书处、住房委员会、粮食委员会和卫生委员会中的中方工作人员充当了十分重要的角色。

(一) 中方秘书处

秘书处是国际委员会的中枢之一,负责收集各方信息、起草相关报告、与各方进行联络等等。安全区管理委员会下设理事会及住房、粮食、卫生等委员会。理事会成员除了主席约翰·拉贝、秘书斯迈思、总干事乔治·菲奇、副总干事杭立武、财务主管克里斯蒂安·克勒格尔之外,还有中方秘书处主任汤忠谟。中方秘书处的地位由此可见一斑。

汤忠谟(1885—1968),浙江鄞县人,1907年毕业于上海圣约翰大学,1917至1919年在美国费城神学院留学。1929年12月,在圣约翰大学50周年时被授予神学博士学位,其后出任南京中央神学院院长。后来,他离开南京前往上海,先后担任圣约翰大学神学院院长与上海中央神学院院长。

秘书处的工作人员一般具有扎实的文字功底和较高的外语水平。陈文书即是其中一员。他1908年出生于安徽太湖县,1932年考入湖北武汉华中大学(华中师范大学前身),因成绩优异1934年被选派到英国留学,后因病休学。在庐山疗养期间,他结识了美国牧师约翰·马吉。经马吉介绍,先后任南京《励志》周刊副总编辑、下关英商和记洋行翻译。南京大屠杀期间,他在秘书处工作,曾出任安全区商业办公室主任。其间,他结识了后来的妻子——时为金陵大学附属中学难民收容所护士徐淑德,两人于1940年4月27日结婚。陈文书一直留在南京救助难民,一直到1940年8月南京国际救济委员会解散。

与日本大使馆及军方交涉是秘书处的重要工作之一。国际委员会的工作人员中通晓英语、德语等语言的人较多,而通晓日语的较少。在与日方交涉的过程中,金陵大学教授陈嵘发挥了重要作用,他常常充当国际委员会的日语翻译。

秘书处的工作人员有的是临时加入的。1937年12月19日,贝德士、威尔逊、斯迈思等人前往日本大使馆,就日军暴行及安全区的工作与使馆官员交涉。其后,一行人去金陵大学附中了解情况,在回去的路上,他们遇见吴珍珠小姐(Miss Bromley Wu),身后有日本士兵跟随。为安全起见,他们把她带回安全区总部,让她帮忙抄写日军暴行案例。斯迈思感叹,“让一个从美国回来的高材生干这个,真太委屈她了”。

(二) 住房委员会

在各专门委员会中,住房委员会规模最大。据史料记载,1937年12月3日住房委员会人员组成情况如下:主任王廷(Wang Ting),副主任查尔斯·里格斯,成员有查尔斯·吉(Charles Gee)、朱舒畅 (Ch’u Shu-chang)、欧文 C.C.朱(Irving C.C.Chu)、许豪禄 (Hsu Hao-lu)、王明德、Y.S.张、王有成。上述人员中,除查尔斯·里格斯外,其他都是中国人。12月8日,国际委员会提供给报界的专稿中,住房委员会主任却变成了许传音。

许传音,字澄之,1884年出生于安徽贵池,1905年毕业于金陵大学的前身汇文书院,其后留校任教,1915年赴美国伊利诺伊大学攻读博士学位。1919年,许传音学成回国在铁道部任职。南京沦陷前夕,许传音将家人送回安徽老家躲避战祸,自己则留在南京,试图利用与美国人的关系保护家产。1937年12月,他应邀参加安全区国际委员会,主持难民的住房工作,同时还担任世界红卍字会南京分会副会长。1938年1月1日,伪南京市自治委员会成立,许传音一度担任顾问一职。1938年3月18日,伪自治委员会为伪南京市政督办公署取代,许传音的顾问一职也随之取消。1938年2月18日,安全区国际委员会变更为南京国际救济委员会,继续从事难民救济工作,同年12月,许传音当选为委员会成员,是委员会中唯一的中国人。后来许传音担任鼓楼医院副院长,一直到1950年代初。作为红卍字会副会长,许传音到处筹措粮食救济难民,据第二军团徐源泉部少校参谋祝晴川回忆,南京城陷后他曾化装为盛锡福帽厂刘经理,后参加红卍字会工作,他曾和许传音一同到新街口与日军司令部交涉中华门外红卍字会所藏义仓的大米问题,经交涉日军当局同意红卍字会前往运米。

王廷是基督教青年会干事,安全区总干事乔治·菲奇在日记中记述,“王廷出色地履行房屋助理总管的职责”。也就是说,王廷是住房委员会副主任。与他相比,许传音无论是资历还是影响等,无疑更胜一筹。

为安置难民,住房委员会对安全区内的住房状况进行了调查,将难民区划为8个小区,“每一小区设一办事处以司其事”,“务使可居之屋,均得正当之利用”。后来在实际操作过程中,由8个小区增加到9个小区。各区区长均由中方人员担任:第一区王明德、第二区姜正云、第三区齐兆昌、第四区王有成、第五区陈斐然、第六区吴国京、第七区张永生、第八区金汉璋、第九区杨冠频。

12月8日难民区开放后,难民纷纷涌入,挤满了区内的大街小巷。委员会开放了所有能开放的建筑,到12月17日,安全区内的20多个难民收容所收容难民5万人左右。12月21日,各收容所内难民增加到近7万人,是原计划收容3.5万人的两倍。尽管出现了一些意想不到的情况,住房委员会还是克服困难基本完成了难民的安置工作。

(三) 粮食委员会

据史料记载,1937年12月3日粮食委员会的组成人员如下:主任韩湘琳,副主任休伯特 L.索恩,成员有孙耀三、朱静、蔡朝松(Tsang chao-sung)、晁老五( Chao Lao-wu)、萧(Hsao)、C.C.孟(CC Meng) 、周保新 (T’ao Pao-tsin)(红卍字会)。这些人员中,只有索恩是外籍人士。主任韩湘琳是约翰·拉贝的得力助手,还是小桃园1号西门子洋行难民收容所的所长。韩湘琳是山东人,曾就读于齐鲁大学经济系,后因故辍学,通晓英文、德文、法文,1930年初,被西门子洋行南京分公司经理约翰·拉贝聘为秘书。据《拉贝日记》记载,韩湘琳白天常常在国际委员会总部工作。孙耀三是义和东砖瓦厂老板,也是山东人,韩湘琳的朋友。1937年11月23日,他通过韩湘琳的牵线,要赠送给拉贝两辆卡车、100罐汽油和200袋面粉,这是国际委员会收到的最早一批捐助,拉贝称他为“我的施主”。11月底,孙耀三搬到小桃园1号西门子洋行避难,参与难民救助工作。

粮食委员会的主要职能是粮食的运输和分配。南京沦陷前,共有1万担(9076袋)大米和1000袋面粉被运进安全区。对于各难民收容所内的贫困难民,委员会免费发放大米或提供膳食;对于稍有支付能力的难民,委员会则收取少量的现金。1937年12月17日至31日,委员会共发放大米2035袋,1938年1月发放2721袋,2月份发放1935袋。在粮食委员会卓有成效的运作下,难民们最低限度的食物供给得到保障。

(四) 卫生委员会

据史料记载,1937年12月3日卫生委员会由3人组成,沈玉书牧师任主任,鼓楼医院的特里默医生任副主任。沈玉书同时还是国际红十字会南京分会委员。12月8日,国际委员会提供给中国报界的专稿中提到,“沈牧师先生正着手在区内建立负责卫生设施的组织。由于缺乏工人,因此在这方面也有不少困难”。日军占领南京初期,有5名街道清洁工被杀,难民收容所外以及偏远地区房屋的卫生工作,即处于停顿状态。当时,自来水供应停止,且许多水源被尸体污染,25万难民聚居于狭小的安全区内,厕所等卫生设施严重不足。面对这种情况,卫生委员会采取多种措施,尽力加以改善。安全区各区都有主管卫生的相关负责人。卫生委员会在数星期内纠集了400名工役,“从事街道之清除,人口密集各处厕所之建筑与管理,及收容所内垃圾之扫除”。

二、安全区各难民收容所的中方管理人员

南京沦陷前夕,金陵大学、金陵女子文理学院及金陵神学院都成立了专门的紧急委员会管理校产。金陵大学成立了有齐兆昌、陈嵘、顾俊人等中方成员参与的紧急委员会。据魏特琳1937年11月22日的日记记载,金陵大学有30多人留守,其后,虽然有少数人离开,但留下来的人仍有不少。这些人中还不包括数目更多的校工和校役。金陵女子文理学院在1937年11月22日成立了5人紧急委员会,不久缩减为由程瑞芳、陈斐然和魏特琳组成的3人小组,李鸿年、詹擎栋、邬静怡等教职工也留了下来。在金陵神学院,该院财产委员会主席和代理财务主管由美籍教授索恩担任,很多具体事务则由资深国文教员陶仲良操持。住房委员会请求各学校开放房屋,收容难民,并指派相关人员为管理员予以协助。

关于难民收容所管理者的人选,“有时留居南京城中之人,为房舍组中人所熟识者,即由房舍组派为管理员,亦有由房舍组就收容难民中觅一相当之人派为管理员者,更有就难民中之杰出人物,其能力为同居难民所注意,或具有某种野心者,即由房舍组认为管理员”。这些管理人员“有固定者,有不固定者,其结果有办理极善者,有办理不力者,也有略事敲诈者”,但大多数人均能忠实工作,“其自身之成就固多,由其表率与指导而得之成就,亦甚大也”。

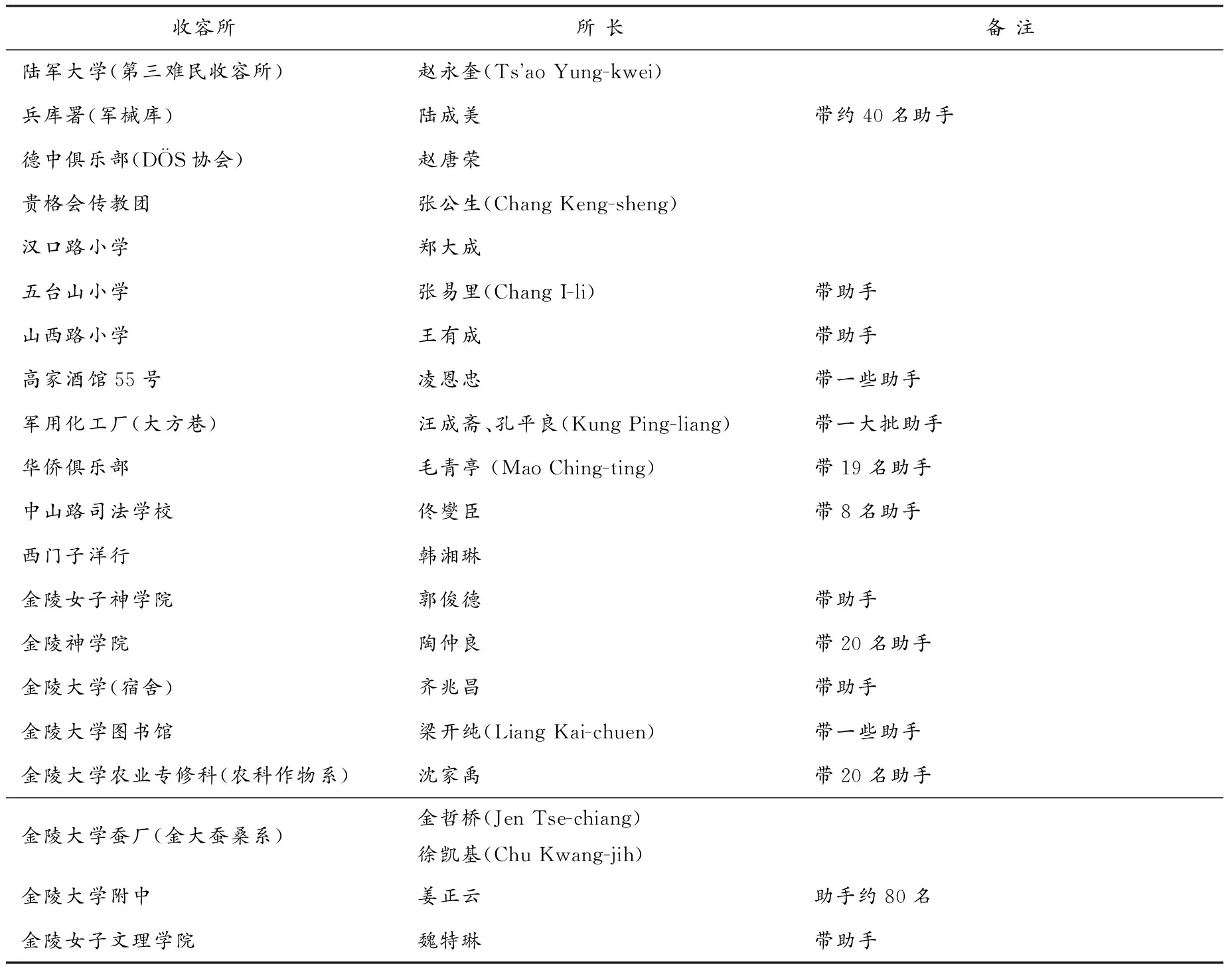

安全区国际委员会下设25个难民收容所,除金陵女子文理学院难民收容所外,其他收容所所长及助手均为中国人。1937年12月底及1938年1月初,国际委员会对部分收容所进行检查,留下了一些记录。下表所列举的20个难民收容所所长名单主要来源于这些记录:

部分难民收容所所长名单一览

有的收容所所长与助手几经变化,如位于金银街的金陵大学蚕厂难民收容所,起初所长是任则青(Ren Tze-chie),他的能力有限,便聘请王新龙(Wang Hsing-lung)担任助手,王原来是警察局的督察,由于收容所内部的相互倾轧,王被怀疑是中国军人而遭日本人逮捕。其后,金哲桥 (Jen Tse-chiang)、徐凯基(Chu Kwang-jih)先后担任所长。

收容所的管理殊非易事。有的收容所内部设立了专门的管理机构,比如陆军大学难民收容所,不仅将难民分成27个小组,每组设一个组长,还设立了公共事务部、社会事务部、综合事务部、秘书、人事秘书等多个部门和岗位,分工协作,管理有序。

相对而言,金陵大学难民收容所、金陵女子文理学院难民收容所等收容所中方管理人员的资料较为完整。与金陵大学相关的难民收容所有5所,分别是金大蚕厂、金大图书馆、农科作物系、金大宿舍和金大附中五所,收容所内每幢房子均有金大留守职员和选出的难民具体管理。

齐兆昌(1880—1955),浙江杭州人,早年留学美国,后任职于金陵大学工程处,同时兼校产管理处主任。除金陵大学的基建工程外,金陵女子文理学院、中华女中、金陵神学院以及教会的许多建筑都是由他主持建筑和管理的。他是金陵大学紧急委员会中方成员之一,担任金陵大学(宿舍)难民收容所所长,同时还是安全区第三区区长、住房委员会委员。

陈嵘(1888—1971),浙江安吉人,1913年毕业于日本北海道帝国大学,1923年赴美留学,后又到德国进修。1926年学成后归国,受聘担任金陵大学森林系教授,后兼系主任。陈嵘是金陵大学紧急委员会中方成员之一,由于他精通日语、英语和德语,在日本大使馆和宪兵司令部中都有一些认识的同学,大屠杀期间,他曾多次陪同美籍教授和安全区国际委员会委员前往日本大使馆和日军司令部交涉,并致电北海道帝国大学的老师,请求其对在华学生施加影响。安全区解散后,贝德士等人创办了鼓楼中学,陈嵘也是创办者之一。

顾俊人,浙江上虞人,毕业于嘉兴秀州中学,时任金陵大学事务处事务员,金陵大学紧急委员会中方成员之一,收容所主要负责人之一。

吴浩玉(1912—2007),江苏江阴人,1933年毕业于嘉兴秀州中学,时任金陵大学工程处助理员,担任齐兆昌的助手。

姜本信,1923年毕业于金陵大学,时任南京汇文女中教务主任。

此外,参与难民救助的还有事务处事务员陶鸣白、工程处助理员毛德林、理学院秘书孙树藩、化学系助理员杨世铭、图书馆流通部助理员徐振之、图书馆中文编目助理员何汉三、阅览部典藏组中文编目助理员韩煦元、中文系助理员章树东、农艺系助理员任侠、职员居晴初。林逸人、杨柏舟是陈嵘的浙江老乡,也在收容所工作。

金陵大学附中难民收容所所长姜正云带领的助手最多,大约有80人。根据杨雅丽的研究,该所管理人员来源大致分为三部分:金大附中留守教职工、难民中有才能者以及教会推荐任职者。

姜正云(1894—1962),湖南岳阳人,1916年毕业于岳州湖滨高中,1930年任汉口光华中学教务主任。1935年,他来到南京,任金大附中舍监、训育副主任,兼英文教员。金大附中西迁时,姜正云由于家庭负担重,决定留守,后担任金陵大学附中难民收容所所长。除姜正云外,当时留守南京的金大附中职员有薛万锦、王宗福、严步青、刘廷、王定义、刘宝兴、刘文玲等人。

由于难民人数众多,金大附中难民收容所管理人员还动员难民充当义工。徐淑德、徐淑珍姐妹即是其中一例。她们的父亲是中医,姐妹俩具有一定的医学常识,徐淑德曾在天济医院担任过护士。在进入金大附中难民收容所第二天,她们主动提出当义工,到医务室工作,为难民提供医疗护理服务。难民窦祥昌因父亲窦晴芳教书时认识美国人而成为管理员。难民石学海原本在日本宪兵队做劳工,负责“每日扫地烧水等工作”,后无故被宪兵刺伤,经鼓楼医院救治痊愈,国际委员会同情他的遭遇,派他到金大附中任助理办事员。

金陵女子文理学院难民收容所所长是魏特琳,她的助手除了戴籁三夫人外,全是中国人,包括舍监程瑞芳、事务主任陈斐然、事务主任助理李鸿年、生物系教员邬静怡、助理学籍注册员詹擎栋等人。邻里学校的教师薛玉玲小姐负责把她的学生和校园里大一点的孩子组成一个难民服务队。魏特琳的中文老师王耀廷、魏特琳的好友罗贤珍、金陵神学院的学生王瑞芝也都搬到金陵女子文理学院,帮助管理难民收容所。其中,程瑞芳与王耀廷是魏特琳最得力的助手。

面对到处肆虐的日本兵,毫无疑问,欧美人士成为难民的保护神,拉贝在给友人的信中坦陈,“几个欧洲人的去留实际上决定了许多人的命运”。但欧美人士太少,力量有限。对于众多的难民来说,要生存下去,只有依靠自己。在中方管理人员的组织引导下,他们守望相助,相互支持。

中方管理人员忍辱负重,兢兢业业,为安全区难民收容所的正常运行作出了巨大贡献。魏特琳对金陵女子文理学院难民收容所的中方工作人员给予全面客观的介绍和评价:

如果没有大批忠实的人帮忙,我们所做的这些工作是不可能完成的。程夫人不仅负责膳食、管理宿舍里的工人,还担任大批难民的护士工作,把铺盖分发给最贫困的难民,也在应付复杂困难的局面时提供良策;陈斐然因为年轻而遇到一些艰难的经历——在有的情况下年纪轻成为不利的条件但是他总是乐意尽力帮忙;李先生是陈斐然的助理,他尽其所能地帮忙——从负责卖饭票到管理校园的卫生工作。在大肆抓捕年轻人出城的那些最危险的日子里,他也不能抛头露面。我的私人中文老师王先生已经名副其实地成了我的秘书,多次陪我去日本大使馆进行艰难的拜访,以及和时常派给我们的岗哨谈话的过程中起到了难以估量的作用。高级官员来检查、拜访时他也帮了大忙。眼下,他在每天上午的大部分时间里,都忙于抄录那些失去丈夫或儿子的妇女提供的数据。到目前为止,我们已整理了592份这样的表格。你们将会有兴趣得知这些人里面有423个是在12月16日被抓走的。我们不知道把这些申请材料交上去是否管用,但是我们为这些心碎的妇女仅能做我们能力范围内的工作。王小姐是金陵神学院唯一留在城里的学生,她在很多方面给了我们非常宝贵的帮助。她负责核查那些申请免费就餐的人。家庭手工学校的教师薛小姐在日军进城前几天关闭了我们那所小小的学校,自那时起,她也对核查工作和组织祈祷会等方面给予了巨大的帮助。以往居住在校园西面的福音传布者罗小姐现在住在这儿,全天候全身心地提供帮助。她非常熟悉附近街坊的妇女,这对我们很有帮助……(邬静怡)除了忙于家禽研究项目之外,有可能的话,她也帮着做一些难民工作。住在前门的夏先生很善于和日本兵聊天,常常陪着一群日本兵四处转转。伊娃·史巴瑟的中文老师赵先生一大家人住在东院,无论我们什么时候需要,他总是乐意帮忙。詹先生住在东院,需要时,帮我们抄抄写写,但是看到日本兵他就受不了。这些是我们的工作人员。

中方管理人员的处境极其艰难,他们不像欧美人士有“护身符”,常常连自己和家人也无法保护。魏特琳的中文老师王耀廷,毕业于南洋公学,是南京语言学校资深教员,被西方人士誉为“中国最好的老师”,他们常常称他为“大王”(Big Wang)。大屠杀期间,为驱赶前来骚扰的日本兵,魏特琳在校园里四处奔走,多次前往日本大使馆提出抗议,通常情况下,“大王”都会陪伴在侧。在魏特琳看来,在很多场合,“大王”发挥了难以估量的作用。1937年12月17日,他的家人被日军劫持,第二天被放回。可以想见,他内心的悲苦与无助,短短几个月的时间,他的头发全白了。

陈斐然是魏特琳的另一助手。他1933年毕业于东吴大学政治专业,1934年应吴贻芳邀请担任金女大事务主任。南京大屠杀期间,他作为金女大紧急委员会成员,协助魏特琳清理校园、收容难民、管理食堂、救济妇女、开设职业女校等。1937年12月17日晚,为了阻止日军抓捕工友,他惨遭日军殴打并被带出校园,险被枪杀。陈斐然晚年曾回忆:“为配合抗日工作,于1937年冬至1939年春,在日寇占领南京前后的在职期间,我曾和当时留在南京的国际人士组织难民安全区,负责附近一区的区长,兼本校妇孺收容所所长,日寇疯狂地进行奸杀焚掠阶段,为维护难民安全,曾被寇执,遭枪毙凌胁,赖有牺牲决心,镇静应对,得以幸生,而免妇女遭受污辱。”据《现代快报》记者采访,陈斐然曾对其小女儿陈朝一说,日军闯入难民区,发现一名工人手上有老茧,怀疑他是中国军人,准备把他带走,陈斐然站出来帮助说话,遭日军掌掴、殴打、带走。为了协助魏特琳救济妇女难民,陈斐然其后一直在金女大工作,1939年才离开南京。

三、国际委员会基层及协作机构的中方工作人员

安全区的中方工作人员,还包括众多的基层工作人员。贝德士在给友人的信中指出,安全区从筹建之初,“就有相当数量的中国人帮忙与合作,而且大部分琐事不得不由中国人或通过中国人去做”。为使难民区更易于辨识,1937年12月5日,界旗与墙头布告业已准备完毕,布告主要用于向老百姓介绍难民区。12月7日下午,开始在山西路交叉路口的安全区边界插界旗。12月8日晚国际委员会供中国报界专稿中称,当天上午结束了这项工作。但实际上,这项工作仍在进行中,12月10日,魏特琳与陈斐然也曾前往安全区西部的边界帮忙。当时的旗帜多为手工制作,幸存者王秀兰当年24岁,她回忆说,“我从农历九月份开始就到金陵女子大学做旗帜,那里招募了很多小姑娘,共有二三百人,10人为一班,我们所做的旗帜挂在难民区周围”。

兵马未动,粮草先行,“大量之物、煤及面粉之全部,在南京陷落前三星期捐到者,均藏于城外较危险之处。卡车之罗致、修理与驾驶,极费周折。工人往返须接送。因桥梁之损坏等关系,工人往往须将所运物品,经长距离之扛运,然后载入车内。空袭时作,运输工人,有饱受虚惊者,所幸最大之损害,仅为某一工人之失一目。卡车最多时有十二辆,往来运输,并有其他工具以为之辅”。为运送储备物资,国际委员会还曾发布求助信息,有偿或无偿征用交通工具,其中除了当时特别稀缺的卡车之外,还有板车。

在安全区开放初期,警察发挥了重要作用,“私人房屋,就各层之地位计之,如已达人满之境地时,即在房舍组监督之下,将较大之房屋开放,一屋住满,始开放其他一屋,以防难民中有结为伙伴,谋占较广之地位。此时本会工作,实赖若干队未离城之警察及巡逻员四百人之友谊的有效合作”。除了穿制服的警察日夜执勤外,还有许多中国人自愿担当“志愿警察”:“这些志愿警察既不着警察制服,也不拥有任何武器,他们仅佩带我们的臂章,而且从性质上看,不过就如同西方的童子军,他们承担一些临时工作,例如帮助维持秩序、做一些清扫工作、提供急救等。”但日军就连这些维持秩序的警察和“志愿警察”也不放过,1937年12月18日拉贝在致日本大使馆二等秘书福井喜代志的函中记述,“我们昨天向贵方指出,贵军从司法部抓走了50名着装的警察和45名‘志愿警察’。在此我们还要指出,我方又有40名派驻在最高法院建筑物内的着装警察被抓走”。

对于基层工作人员的工作与贡献,《南京国际救济委员会报告书》给予高度评价:

多数下层工作人员,对烹煮、洗涤、汲水等工作勤勉不辍者,及多数半书记半监督性质之人员,对数十万难民,分别负责管理,排难解纷,保护病弱之人,并在极拥挤困难情形之下,为防御火患等工作者,其功亦殊不小。概言之,在收容所存在期内,所中无电力、无自来水、无宣泄积水之沟渠,无电话,亦无友好适当足以求助之警察。大城中多数之人均已迁移,而难民则为大城中之最贫苦者、残废者及最无能力之人。在此种情形之下,集体生活,实为一种伟业,此种伟业常博得外人评论,谓“此惟中国人所能忍受。惟中国人能和衷共济,彼此间无甚严重之纠纷。”

这些基层工作人员多为志愿服务者,“职员于需要时,可领食米,与其他难民同,盖彼辈除少数人外,实皆难民也”。在给友人的信中,魏特琳也特别提及金陵女子文理学院的工人,“此外还有工人在那段危险的时期,他们一直努力地工作——如果没有他们帮忙,真不知道我们该怎么办。他们自觉自愿地承担额外的工作——不是住在校园里的人是不会体会到他们工作的繁重与艰辛”。

南京大屠杀期间,一些民间慈善机构的大量中方工作人员在难民救助中也充当了不可或缺的角色。为救护中国伤兵,在日军进城当天,马吉等人在安全区国际委员会总部成立了国际红十字会南京分会,马吉出任主席。委员会的成员几乎由斯迈思一手指定。除了10多位欧美人士担任委员之外,还吸收了3名中方人士,中国红十字会南京分会的李春南(Li Chuin-nan)、首都饭店经理刘怀德(W.Lowe)任副主席,沈玉书牧师为委员。在拉贝等人的日记和书信中,刘怀德被记述为“洛先生”或“洛”,他多次参与难民收容所的督察工作。1938年1月底,安全区国际委员会组建复兴委员会,刘怀德担任委员会主任。1938年3月,他与同事开展了一系列卓有成效的工作,为难民开通邮政、银行、交通等多项服务,发放实物与现金救济,开办以工代赈等。

中国红十字会南京分会80余名员工参与了难民救济工作,如施粥、施诊、掩埋等等。粥厂设立于金陵女子文理学院内,每日施粥两次,“上午自八时起至十时止,下午自三时起至五时止。此厂之设系专供给居住该校内之妇孺、难民吃食,每日领粥人数最多时曾至八千余人”。

世界红卍字会南京分会在安全区内成立办事处,设立两处粥厂、两所诊所,救助难民,同时,还组织掩埋队掩埋遇难同胞尸体,“吾会同人,洞鉴此乃大劫,根据向抱慈善为怀之本意,相继设立两大粥厂(一在五台山)(一在鼓楼金大),而两厂每日就食者不下万人之巨,外有各收容所散放面馒,普施棉被、棉衣、鞋袜等类;一面又恐大兵之后瘟疫流行,在所不免,而难民区之居民有二十余万,对于卫生又未便研究,故又组织两诊所,广施诊断,每日平均约在四百之多,外设救济调查人员,散放米粮,掩埋队逐日挨次殓收露尸,掩埋尸骸”。毫无疑问,红卍字会的这些善举需要耗费大量人力,仅掩埋队一项,日常就有200多人,后来增加到600多人。

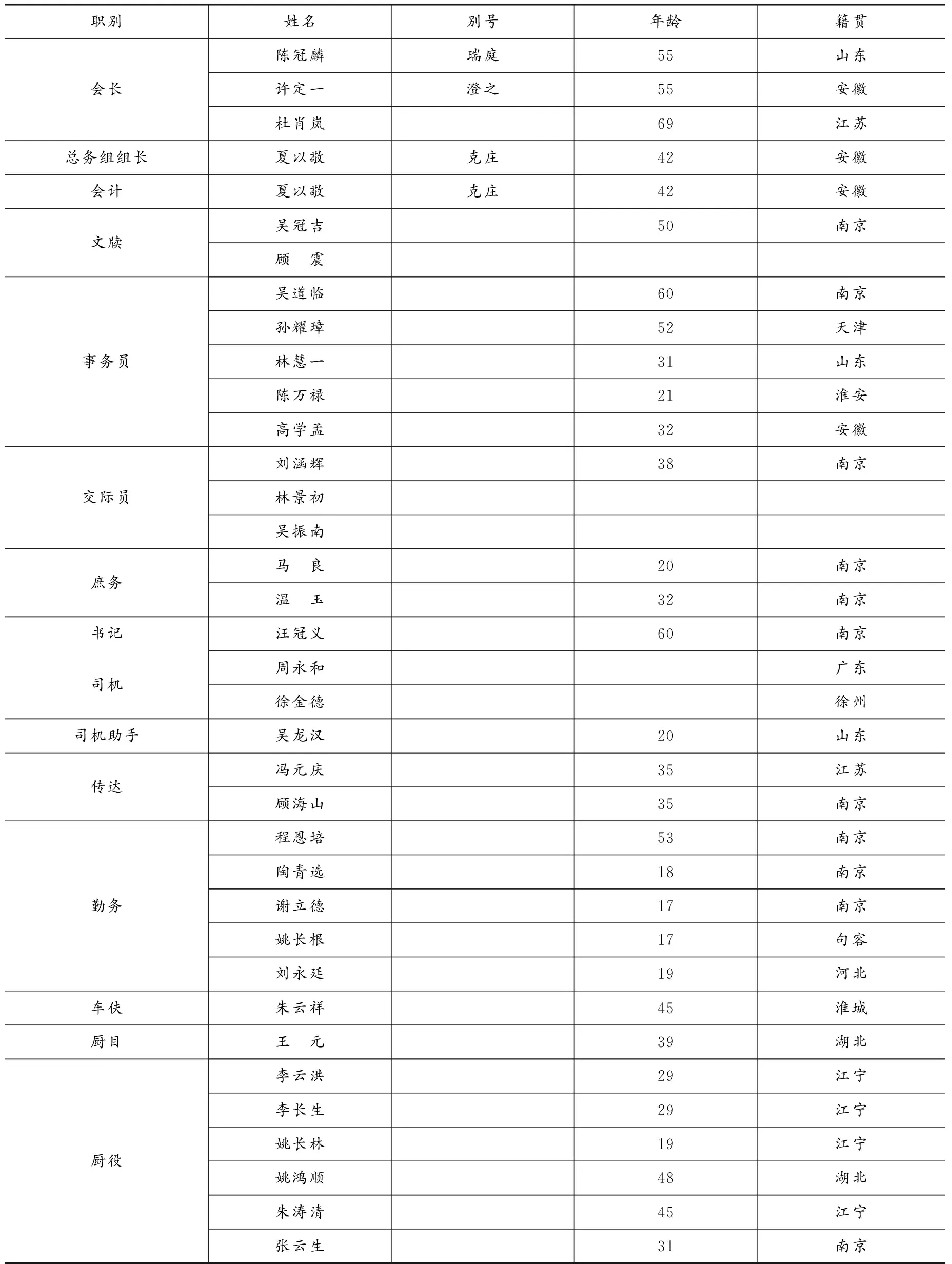

南京红卍字会难民区办事处员伕名册(1938年5月18日)

红卍字会的不少员工是临时加入的。在日军到处肆虐的状态下,参加国际委员会的工作,可以戴上带有标志的袖章,甚至穿上带有标志的背心、衣服,有助于保障自身的安全,此外,还能领取一点微薄的报酬。对于掩埋尸体这样的工作,在和平时期,一般人避之唯恐不及,但在大屠杀期间,这样的工作有一定的吸引力。红卍字会掩埋队队员李锦祥回忆说:“我们穿着蓝底红字的卍字会背心,前后都有卍字,穿了那身衣服,日本兵就不找麻烦了。日本兵进城不到一个月,我就参加埋尸,过了阴历年就不干了。那时每天上午8点在永庆寺集合,下午5点左右收工回家,中午供应一顿午饭,发米作报酬。”

红卍字会金陵大学粥厂的主管周庆兴(Chou Chien-hsuen)手下有50名助手和150名勤杂工。在国际委员会看来,这个粥厂雇佣的工人人数太多。粥厂虽然是慈善团体开设的,其工作人员却来自各个方面,在这里工作也同样带有避难性质。国际委员会秘书斯迈思在1937年12月26日给家人的信中记述,“我们留下的四个纺织工人(三个老工人和一个新学徒)来看我并祝圣诞快乐,又要求做特殊工作。林查理安排他们在大学的红卍字会粥厂,他们对此很满意”。幸存者周正城当年19岁,他回忆说,有一次他去五台山小学,被日本兵抓住,那时他穿着西装、戴着帽子,经检查后被释放,经此惊吓,他的父亲通过认识的红卍字会负责人,将他送到金女大粥厂卖筹子。

大屠杀期间,鼓楼医院尽管频繁遭日军骚扰,但因为属于外国教会产业,运行相对正常,在难民和伤兵救治过程中发挥了重要作用。根据顾碧的研究,1937年12月底,鼓楼医院全部在岗职工约100人。沦陷初期,鼓楼医院的工作人员大致可分为四部分:(一)原医院职员,即南京迁都后留守人员;(二)1937年12月初开始,因人手不足而新招募的人员;(三)未能安全撤离南京的国民党军医;(四)编外人员。其中,有姓名记录的人员只有10多人,王志诚牧师担任医院行政助理,卢希贤牧师管理总务,药房由杨姓药剂师分管,黄又宁、沈文俊、高安华、王焕鹏、张红英、殷翔等人是护士。年轻的张医生1937年12月初从江阴医院来到南京给威尔逊医生做助手。到鼓楼医院工作的国民党军医主要有教导总队卫生队的周纪穆医生,野战医院祁明镜院长、徐先青和祁刚医生,杨姓药剂师,孙姓护士长。教导总队医生李甫则在华侨路难民医院从事医疗救助工作。

四、安全区中方工作人员的“消失”

1938年2月21日,在安全区总部举行的盛大招待会上,即将离任回国的国际委员会主席拉贝发表了热情洋溢的告别演说,高度评价了与欧美人士并肩战斗的中方人员:

如果说我们外国人现在取得了一定成绩的话,那我们有很大部分要归功于——这点我们永远不会忘记——忠实友好地帮助我们的中国朋友们。我们委员会各部门的实际工作都是中国人做的,我们必须坦率地承认,他们是在比我们冒更大危险的情况下进行工作的……

我谨向你们,各位先生们,以及你们的全体人员表示我最衷心的感谢。我希望,良好的合作精神和至今把我们连结在一起的友谊对你们大家都是永久长存的。请你们一如既往地为南京国际救济委员会效力,使它的工作达到一个良好的、富有成果的结局。你们的工作将会载入南京的历史史册,对此我深信不疑。

1938年6月1日下午,南京国际救济委员会在金陵女子文理学院礼堂召开了一次有450余人参加的大会,会议的主要议程是给所有为总部委员会和20多个难民收容所的工作提供帮助的人颁发证书。与最高峰时的1500多人相比,此时的中方工作人员已缩减了一大半。当局势稍有好转之后,一些有知识有能力的人离开了,“当其困于南京之时,固乐为本会效力,此时则因迫于寓居他处之家属之需要,急于另谋出路矣”。这些人员的离开,给国际委员会的工作造成了相当的影响。

令人遗憾的是,这些中方工作人员大多湮没无闻。基层工作人员,除了世界红卍字会南京分会有零星的记录之外,大多数人连姓名都没有留下。安全区管理人员的姓名,在《南京安全区档案》以及欧美人士的日记、书信等资料中有一些零星的记载,多为英文记录文本,能够考证出中文名字的并不多。比如,李夫人是金陵神学院的舍监,大屠杀期间,一直协助收容所所长陶仲良救助难民,她的全名至今无人知晓。

在救助难民的过程中,欧美人士最为倚重的是少部分大学教员、慈善宗教机构工作人员等“地方精英”。这些人由于各种原因被迫留在南京,他们利用自己的知识和能力,积极参加了南京安全区国际委员会和各难民收容所、慈善宗教团体等组织,冒着生命危险协助欧美人士保护和救助难民,为南京难民度过艰难时期作出了十分重要的贡献。按照常理,他们完全有能力留下相关的记录。但是,无论是战时还是战后,与安全区欧美人士留下大量书信、日记不同,这些参与安全区救助工作的“地方精英”似乎集体“消失”了。

拉贝的“深信不疑”可能落空了,至今我们在“南京的历史史册”中很难找到这些“地方精英”的身影。在阅读南京安全区欧美人士的日记、书信,特别是《拉贝日记》《魏特琳日记》等重要文献时,其中涉及这些“地方精英”的部分描述,例如在安全区国际委员会和国际红十字南京分会、20多个难民收容所等机构中担任重要职务的中国人姓名。但是,我们没有发现一本参加安全区工作南京“地方精英”的记录,直到2001年12月,才发现一本由中国人记录的《首都沦陷留守金校日记》,日记的主人是金陵女子文理学院舍监程瑞芳。为了保护、救助成千上万的妇孺难民,已逾花甲之年的程瑞芳冒着生命危险,不辞辛劳协助魏特琳在校园内四处奔波,驱赶频频前来作恶的日军士兵。作为难民收容所唯一的护士,程瑞芳还承担了校内卫生、产妇生产及儿童护理等繁重工作。这是到目前为止发现的唯一一本参加安全区难民收容所管理工作的中方人员写的日记。作为一个中国人,程瑞芳将每天所见所闻所思所感记录下来,为研究南京大屠杀期间南京难民的社会心理提供了十分重要的观察窗口。

令人奇怪的是,当时留在南京的“地方精英”中,程瑞芳的文化水平并不高,早年毕业于武昌护士学校。而陈嵘、汤忠谟、韩湘琳、齐兆昌、许传音、王耀廷、陈斐然等人都受过高等教育,精通外语,对南京大屠杀惨痛的历史更有能力留下记录和思考,但我们却没有发现他们有关的日记、书信或其他文献资料。而且,在战后南京审判战犯军事法庭审判谷寿夫,以及远东国际军事法庭审判日本战犯时,他们应该也有能力出庭作证或提供相关信息,但最终只有许传音、欧阳都麟等少数人在南京审判作证,许传音后来还在东京审判作证,留下了法庭证词,其他绝大多数当事人却没有作证。

当然,也偶有例外。1945年12月18日,蒋介石抵达南京进行短期的巡视,国民政府主席行辕秘书处以蒋介石的名义张贴公告,号召民众检举、揭发包括南京大屠杀在内的日军暴行。金陵大学附中难民收容所所长姜正云将他在大屠杀期间所撰写的《南京金中难民收容所记录》一册呈送蒋介石,国民政府主席行辕秘书处1946年1月15日曾复函,“台端卅四年十二月 日密呈主席函一件已经呈阅示,奉谕批览纪录,具见忠诚,至堪嘉勉,所请工作一节,容俟派员约谈办理可也”。他在战后填写的履历表中,多次出现“南京难民区国际救济委员会第二区区长兼金陵中学收容所所长”,以及“南京难民区国际救济委员会纪念证书”。但姜正云的密呈并未引起任何反响,他履历表上所填写的有关大屠杀时期的经历也未泛起任何波澜。

1949年南京解放和新中国成立后,由于朝鲜战争的爆发、“反对美国武装日本”运动以及冷战的影响,南京大屠杀期间参加由欧美人士组织的安全区国际委员会及其协作机构的“地方精英”,对沦陷时期的这段经历大都选择了缄默。金陵神学院收容所所长陶仲良生于1883年,曾是前清附生,略通医术,是金陵神学院资深国文教员,曾任司徒雷登的中文老师。对他在难民收容所扶危济困的经历,他的家人几乎毫不知情。他的孙子、孙女在童年时期与他在一起生活,在他们的眼中,爷爷陶仲良是一个“正直善良,乐于助人”,“一生省吃俭用,但却热心接济生活困难的人”,他们从未听爷爷讲过收容所的往事。可以推测的是,他们即使在战争期间留有相关日记和书信,后来也可能偷偷地烧毁了,对此,2003年12月在采访许传音的后代时得到了印证。

毫无疑问,在南京大屠杀期间冒着生命危险、不计报酬、义无反顾投入到南京安全区保护和救助难民的中方工作人员,与留在南京的欧美人士一样,他们也是英雄。作为史学工作者,我们有责任与义务让他们的义举为更多的人所熟知,真正载入“南京的历史史册”中!