文凭变成了人生障碍?

陶短房

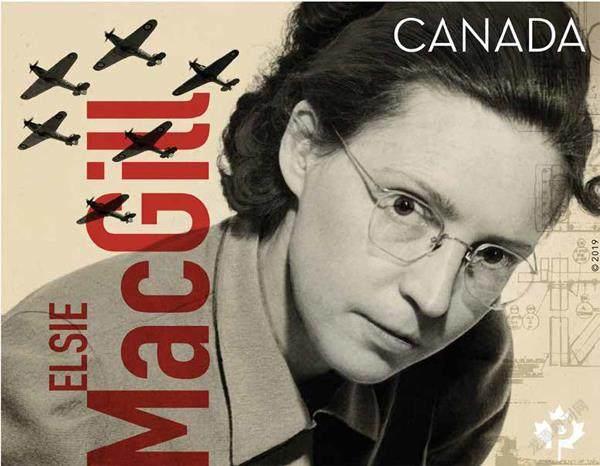

伊丽莎白·麦吉尔被称为“ 飓风女王”,她在20世纪30年代带领团队改良了“飓风”号的设计,大大加强了英国空军部队在冬季的作战能力,为战争胜利作出了极大贡献。

麦吉尔与“飓风”号战斗机。

从麦吉尔说起

她提到的麦吉尔,是昵称为“艾尔西”的伊丽莎白·麦吉尔。1905年出生于温哥华市的她毕业于加拿大著名的多伦多大学,是首位获得电气工程类学士学位(1927年)和航空工程硕士学位(1929年)的加拿大女性,是全球首位女性飞机设计工程师,因为在二战期间领导工厂为英国生产了数千架“飓风”战斗机而被称作“飓风女王”,而所有这一切成就她都是拄着双拐完成的(她患有小儿麻痹症)。

1953年,麦吉尔在一起事故中摔断腿,不得不离开工程岗位。但她并未就此休息,而是继承母亲衣钵,成为一名司法界专业人士和男女平权倡导者。她曾担任加拿大商业及职业妇女俱乐部联合会主席,是加拿大皇家妇女地位委员会成员并曾负责执笔撰写年度报告。她是加拿大航空名人堂成员、加拿大科学与工程名人堂创始入选者,荣获过加拿大百年勋章和加拿大勋章(是加拿大最高级别的国家荣誉),2019年她的形象被印在了纪念邮票上,同年一所小学以她的名字命名,她的故事还被拍摄成多部纪录片。

加拿大官方高度重视“艾尔西”作为女性的成功范例,不仅在国内各种场合鼓励女性以麦吉尔为榜样,努力通过学历充电为自己获得更美好的人生,而且还将这一金字招牌推广到了国外:2017年,加拿大政府在本土举行的联合国维和国防部长会议上发起了“艾尔西倡议”,这项以麦吉尔昵称命名的倡议,旨在帮助各国高学历女性克服障碍,积极投身联合国在全球各地的维和行动。“艾尔西倡议”推动联合国安理会通过了旨在维和行动中确保男女平权的第1325号决议,并在2019年1月由联合国和平行动部颁布了《维和人员性别平等战略》,规定至2028年联合国维和军人的15%、维和警察的20%必须为女性,“艾尔西”和加拿大高学历女性的形象也因此享誉世界。然而,这绝不意味着加拿大高学历女性的人生旅途都能像“飓风女王”一样成功。

疫情下的挣扎

我的前同事拥有英国和美国的3个高等级学位证书,以及一大堆在北美职场不可或缺的岗位资格证书,曾是报社的副主编,报社停刊后转职成为一家大型会展公司的项目经理,在此期间结婚、成为股东和董事,事业和生活原本过得有声有色。但突如其来的新冠疫情击破了这一切:因为加拿大联邦和她所在的不列颠哥伦比亚省相繼出台了严格的“疫情禁制令”,超过6人的室内聚集一度被视作非法,将受到严厉处罚,她全身心投入的会展业难以为继,公司几乎没有业务活动,绝大多数雇员失业,她作为股东不会失业,但也得不到什么收益,一切都面临“重启”。

美国国家航空航天局“计算员”苏珊·芬利。在计算机诞生之前,以苏珊·芬利为代表的大批女性数学家用自己的智慧来帮助推进太空探索计划,是幕后英雄。

海洋学家西尔维娅·艾尔,2010年9月在百慕大马尾藻海探险,这是她“蓝色任务”活动的一部分。“蓝色任务”的目的是探索海洋,同时进一步保护海洋。

2015年“阿斯图里亚斯公主奖”获得者埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和珍妮弗·道德纳,二人在2020年获得“诺贝尔化学奖”。

她不过是万千女性的一个缩影。据加拿大统计局2021年的一份报告,截至2021年2月,加拿大女性共计丧失了152万个工作岗位,其中近35万人“长期性失业”。萨斯喀彻温大学研究员施尔玛指出,加拿大女性的职场“存活率”较男性脆弱得多,且并不会因为高学历而有所改善,“因为普遍性的居家办公对女性而言负担更加沉重,全体家庭成员都呆在家里,原本可以交给社会分担的许多家务工作女性也不得不亲力亲为,还要腾出更多时间照顾孩子(调查显示,2020—2021年被迫离职在家照料长期上网课子女的女性数量,居然是男性数量的12倍之多),这些负担更多落在居家办公的高学历女性而非她们的高学历男伴身上”。我的这位前同事就坦言,宅在家里突然发现多了很多家务活,一度连点外卖都困难,“因为做饭之类琐事和老公发火,摔了好几次碗。”

“既年轻又高学历”也未必对事业有多少帮助,在当前这个特殊背景下甚至会帮倒忙。加拿大皇家银行副总裁兼副首席经济学家德斯雅丹,其领衔撰写的一份报告中指出,截至2022年1月,20—24岁加拿大女性失业率较2008—2009年经济衰退时的峰值高出6%,而这个年龄段是加拿大女性接受高等教育率最高的成人区段(统计显示,超过四分之三的该年龄段的失业女性接受了高等教育)。AE466224-2361-4FA5-8635-13284A07C13C

加拿大联邦政府和许多经济学家、统计学家似乎对此并不太在意,在他们看来,35—39岁失业妇女和低收入、低教育程度失业妇女的问题更为棘手,“这些高收入年轻女性大多数是趁机去休息、充电和解决人生大事,最终还是会回到职场正轨的。”对此我的前同事表示“既对也不对”:她的确利用这个赋闲的阶段去不列颠哥伦比亚大学攻读了一个新的高等学位(大多数时候不得不接受在线课程),她还“见缝插针”生了个儿子。有闺蜜羡慕她“什么都没耽误”,但她并不这么认为,因为所有这些安排都是被动的、应激的,她的职场履历和专业知识不得不一次次被切断,“谁都知道这些中断会在日后复职时带来很多麻烦。”

不列颠哥伦比亚大学。

闯入“女性禁区”的高学历女生

欧甘是个不到40岁的干练女性,在她20多岁时我们就认识了。她在美国不断变换城市、大学和专业,攻读一个又一个STEM(自然科学、技术、工程和数学类的北美通称)高等级学位,以图尽可能保住自己的学生签证,并在美国职场上获得更好的竞争力。我也见证了她在学场、职场博弈到精疲力尽后“求一份安逸”,接受一位加籍男生求婚、双双迁居加拿大温哥华的一幕(我在加拿大参加的唯一一次婚礼就是他们的)。

加拿大的生活的确更加“岁月静好”。他们有大把时间去休闲、去从事自己喜爱的业余活动:她的老公成了一位小有名气的业余诗人,而她则迷上了多声部合唱和管风琴,在圈内十分活跃。但有得便有失,相对于竞争更残酷的美国,她所从事的工业设计专业在加拿大,尤其在西部温哥华这样一个“生态化都市”机会实在太少,她所在的设计室几经裁员如今只剩下16个人,而她已是其中唯一的女性。就这样,主任设计师还整天沮丧地大喊业务量吃不饱,担心远在美国的总部要拿他们这个“后进分支”开刀。

我曾开玩笑地将她称作“勇士”,因为STEM领域在加拿大从古至今都被视作“女性的禁区”。加拿大统计局一份数据显示,在加拿大STEM领域从事研究和学术工作的高學历人士中,女性占比仅23%,且她们的收入和职位上限也都明显不如同等学历、资历的男性。这在很大程度上影响到加拿大女孩攻读STEM学位的热情,拥有STEM高等级学位的女性占比仅34%——比她们在STEM职场上的占比多出11个百分点,这也意味着近三分之一拥有STEM高等级学位的女性只能学非所用。

2022年度任仕达报告指出,由于职场前景黯淡,对STEM专业有兴趣的年轻女性比例远低于同年龄段男性,其中计算机科学为23.8%对43.1%、自然科学为29.6%对40.1%、工程科学为21.0%对38.9%。该报告认为,社会上的传统偏见对女性选择STEM专业构成一定负面作用,因为从学校到家长都不鼓励18岁以下学龄女孩选择STEM专业,或暗示她们“应该感兴趣那些适合女孩的学科”,而研究发现,78%的STEM专业高学历攻读者是在11—17岁的中学阶段开始培养兴趣的。

加拿大联邦政府实际上也意识到这一现象的负面作用,试图采取一些方法加以补救和矫正。1996年,加拿大自然科学与工程委员会启动了“科学与工程女性主席计划”,试图通过在各地区树立“女性在STEM领域成功榜样”,增加女性对自然科学与工程专业的兴趣和信心。目前这个以地区为单位的计划已设立了5位女性主席。这些计划都是加拿大政府和科学界试图通过树立榜样,带动高学历女性投身自然科学事业的重点措施,并逐渐从STEM领域向其它一些传统“女性禁区”推广。但根据2021年的一份实施效果评估报告,这项苦心孤诣的措施“效果至少是并不显著的”。

一些从事STEM相关学科学习、研究和工作的女性朋友表示:榜样就好比偶像、巨星,她们的成功不代表作为普通人的我们也可以成功,如果政府不把更多力气和资源放到帮助在职场挣扎的普通高学历女性身上,让我们感受到希望和轻松,那么,树立再多榜样和楷模也是徒劳,甚至可能让我们觉得虚伪和投机取巧。

还是要继续学习

吐槽归吐槽,许多女孩子们还是会选择继续学习,去攻读更高的学历。

加拿大统计局资料显示,1976年时选择攻读本科及以上学历的应届高中毕业生,男性占比为45.4%,女性为41.2%。1981年女性占比首次反超男性,此后这一趋势始终稳定,2015年女性占比已高达65.1%,2021年更高达75.0%。这样做的效果当然是有的:加拿大统计局研究发现,1998—2018年期间,女性受教育程度的提高占此期间性别收入差异减少比例的12.7%。这表明这一时期女性受家庭、年龄和“职场天花板”影响巨大,很快就丧失了职场动力。在2015年,年轻女性就业率(57.2%)已反超男性(54.4%),而在核心工作年龄就业率方面,女性(77.5%)和男性(85.3%)间的差距也不再像上世纪70年代时那样夸张。

许多研究者将这些归功于“女性比男性更热爱学习和攻读各种学位”,笔者认识的一些高学历加拿大女性的确一有空闲就会见缝插针地去“学点什么”,通常是拿某个职场热门或高难度的资格证书,而男性则“更多把闲暇时间用于休闲”,尽管职场尤其高薪职场上的性别不平等仍普遍存在,但毫无疑问,女性这种积极充电的态度,让她们获得了更好的升职机会。

不仅如此,和几十年前相比,今天加拿大的社会观念、家庭观念还是有了长足的进步,“女性就应该顾家”之类观念逐渐让位于“谁合适谁顾家”,而选择晚婚晚育甚至不婚不育,或者在婚后与配偶达成家务分担协议的女性,尤其是高学历女性,显著增多。

前文所说的欧甘的老公2020年因公司破产而失业,在徒劳地找了半年工作后他决定居家办公做一个自由职业者(他是游戏软件设计人员),同时把接送7岁孩子上下学的工作“承包”起来,全力为仍在职场一线打拼的“STEM职业女性”妻子保驾护航。对此欧甘表示很欣慰。AE466224-2361-4FA5-8635-13284A07C13C

疫情对加拿大的千家万户都是个“坎儿”,考验着家家户户的家庭观、社会观和性别观,许多家庭因为学龄孩子回到家庭上网课,不得不面对两个成人“职场二选一”的难题,至少在我身边和耳目所及,“家庭主夫”的比例比想象的要大得多,这也生动地表明,高学历女性在当今加拿大社会的地位和人生主动权,已远远强于几十年前。

对此,一位家有“家庭主夫”的大姐(保险合伙人且有律师/会计师执照)表示“其实也是没办法才会如此”:正因为相较于同学历、同资历男性,女性在职场和社会上屡屡吃亏,她们才不得不拼。

加拿大新布伦瑞克市举办移民招聘会。

仍然不平等

加拿大统计局最新(2018年)统计数据显示,获得学士学位女性就职2年后的平均薪酬为36200加元,较同学历、同资历男性少7700加元;获得硕士及以上学位女性就职2年后的平均薪酬为41600加元,较同学历、同资历男性少5600加元。

是否高学历女性在职场打拼较久后,境遇就会有所改善?现实正好相反:统计数据显示,获得高学历后就业满5年的女性,平均薪酬为49700加元,较同学历、同资历男性少13300加元,二者间薪酬差距不减反增。

对此,多伦多罗特曼管理学院性别与经济研究所负责人卡普兰指出,在高学历职场,女性仍然会“通过一系列社会过程”被“隔离”,从而被挤入同行业中薪酬较低、较不重要和前景较黯淡的工作领域。

即便有幸进入和男性相同的工作领域,高学历女性也往往被分配从事薪酬较低、晋升机会较少的职位。一份研究报告显示,在全部12个高学历岗位密集的领域中,有11个领域的男性在从事同级别、同类型工作时平均薪酬高于女性,女性占优的领域只有“健康学”这可怜的区区一项。

一些高学历女性朋友抱怨,她们在踏入职场之初就遭遇“区别对待”,不得不忍受较男同学更低的收入和更没前途的岗位安排,而按照卡普蘭等专家的解读,“首份工作的影响会持续整个职场过程”,因为第二个、第三个用人单位一定会询问一位新员工“你以前做过什么”,如果拿到文凭后第一份工作“矮人一头”,则往往意味着此后几十年里也会比别人“活得更辛苦”。

2020年11月,意大利学生集体在教育部门前上网课,以此抗议对远程课程的封锁措施。

浪费感情

“充电的代价”本就很高,“充电”后得不到预期回报更令人沮丧,有时候在“充电”过程中还会遭遇有意无意的欺诈,“浪费感情”也就罢了,时间和精力、机会也会随之白白流逝。

别以为在加拿大,这种学习“充电”过程中的“浪费感情”只发生在“专上学院”(post-secondary college,相当于中国的大专)这类低学历培训机构身上,事实上,针对高学历(包括高学历女性)的“充电欺诈”也比比皆是,在疫情肆虐的“网课时代”更是变本加厉。

笔者一位熟人拥有信息技术(IT)硕士学历,疫情期间因公司裁员而丢了饭碗,又因防疫措施限制一时找不到求职的门槛。恰在此时,有人给她推送了一个由某金融机构主办的“技术女性居家职场深造创业计划”,计划书声称“旨在通过专注于之外指导的在线学习、小组和个人项目、同伴和教师反馈、小组讨论和教师指导课程,为高学历学生提供典型的居家工作环境和机会”,承诺“给培训、发证书、提供工作和创业机会”。这位熟人见其中一个领域恰和自己专业对口,又能居家学习、工作,就兴冲冲地报名、注册,按照提示下载了各种付费软件,购买了指定的基金份额,上足了16周培训课程,结果仅仅收到一张借记卡和一堆后来证明在职场上并无多大用途的证书(照她的说法“平均两堂课就发一张证书”),所谓的“提供工作”只不过是为期4周的短期实习而已。后来通过学员间私下交流才得知,这其实不过是该金融机构精心策划的一个改头换面、巧立名目的基金推销方案,好在兜售的基金倒还是真的,这位熟人金钱上并无大损失,只是白白浪费了16周的时间和感情。

许多高学历的女性迫于生活的压力,选择了理发师、收银员的工作。

2020年12月,巴西里约热内卢,因疫情失业的苏伦在自己家里办起了“娃娃医院”。她穿上白大褂,戴上听诊器,认真地听“病人”说话, 然后试着把它们修复。

高学历移民女性在“九地之下”

加拿大是一个典型的移民国家,且一直不断推出各种名目的技术移民计划,试图吸引世界各地的高学历人才。然而相对于普通女性,高学历的移民女性反而面临更艰难的处境。AE466224-2361-4FA5-8635-13284A07C13C

加拿大是个“没有证书寸步难行”的社会,而证书的有效要素则要经过北美的权威认证,北美以外的高等教育文凭、学位和资历证书,要想通过加拿大的专业认证难比登天。倘若没有证书,移民高学历女性的高学历就根本得不到职场认可。

2022年3月8日,加拿大发行量最大的报纸《多伦多星报》刊出第二代南亚裔移民瓦萨维珊的文章《太多女性来到加拿大后失去了应有的地位》。文章指出,加拿大政府千方百计将世界各地高学历女性吸引到这里,却对她们在本土所获得的文凭、学历和成就视若无睹。她调查了来自80多个国家的近400位高学历移民妇女,结果发现这一问题是普遍现象。一位来自巴西的教授抵达加拿大后,在第一个职业登记中心被训斥道:“忘记你的学位和履历,找一份最简单的入门级工作,因为这是你作为移民扎下根来的唯一途径。”一位来自尼日利亚的法学博士、执业律师在求职屡屡碰壁后,经人提醒删掉了这些履历和头衔,结果委曲求全地找到了一份低级文员的工作。作者本人的家庭也同样如此:她的母亲1984年移民加拿大前,是斯里兰卡大学的生物学教授、博士学历,父亲则是土木工程学专家,但他们的履历在抵达加拿大后都变成了废纸,她母亲不得不牺牲自己的事业,“保送”父亲从头学起,花费数年时间获得了加拿大的土木工程师资格和职位,而她则“前程尽毁”,只能在日托中心当临时工,拿比法定最低薪资更低的收入,“至少头几年真的是这样”。

一些研究表明,近年来这种情况略有改善,但很有限。瓦萨维珊的受访者中,在来加拿大之前平均有8年的专业经验,近三分之二的人学历在硕士以上,但五分之二的受访者认为自己在加拿大一直从事着“货不对板”的工作。一些受访者认为,加拿大雇主普遍打着“北美资历和经验更重要”的旗号搞“软性种族主义”,因为“事实上这些专业技术性工作在哪里做都差不多”。还有些受访者指出,加拿大雇主在性别歧视方面,对移民高学历女性较本地高学历女性更过分,“他们会直接对我们说‘回家看孩子不好么,但绝不敢对加拿大女生说同样的话,因为后者会选择诉讼,而我们初来乍到,通常会忍气吞声。”

《当地》(The Local)杂志2021年第12期的文章指出,他们采访到的10多位高学历移民女性,在抵达加拿大前分别是牙医、外科医生、大学教授、工程师,移民的目的是追求职业和专业上的远大抱负,但苛刻的新环境将他们逼入了加拿大“简单重复的非专业、低收入职场”。

来自巴基斯坦的诺伦在意大利获得双硕士学位,是研究帕金森氏症和阿尔茨海默症的专家,她并非盲目移民,而是在导师推荐下“带项目”来到多伦多大学,但当她打算在此攻读博士学位并寻求本地生物技术公司和生物实验室收纳时,仍然吃了千篇一律的闭门羹。最终她不得不听从丈夫的劝说,去沃尔玛超市当了一名收银员,“如今几年过去了,我还是沃尔玛的职员,我已经不再跑生物实验室了,因为那根本就是无用功。”好在沃尔玛承认了她的努力,如今她已经是一名沃尔玛的管理人员了。而另一位来自罗马尼亚的高级园艺工程师库尔加,2003年被“高學历带来好工作”的移民中介广告吸引来加,结果仅找到一份清洁工的兼职。她被指点“没有本地文凭”,于是在业余时间咬牙攻读,2009年终于拿到了本地环境技术学位,但“找了2年工作一无所获”,最后只好去邮政局当了一名邮差。“这在加拿大是高薪稳定工作,我不能抱怨,但这和我的专业不对口。”如今她的子女都学业有成,一家生活很稳定,“但我最大的遗憾,就是移民后从未找到一份值得骄傲的工作。”

研究报告指出,加拿大存在“漠视并浪费移民中高学历人才”的传统,且相对而言女性处于更弱势地位。研究表明,移民加拿大不到10年、拥有学士以上学历的移民女性,在2020年1月至2021年1月间的一年里总体呈“就业岗位流失”状态,而同学历、资历和相近年龄的本土出生女性则正好相反。经济学家弗雷斯通表示,“高学历”并不能成为加拿大移民女性的“职场护身符”,她们在职场上的脆弱程度和没有高学历的移民女性并无明显差异——相反,这种“职场护身符”作用对于本土出生的高学历女性而言,是存在的。

(责编:常凯)AE466224-2361-4FA5-8635-13284A07C13C