谈黄牧甫印风对篆刻创作的影响

摘 要:“妍”与“媸”这两大审美内容,一直贯穿在书法史中,两者既有矛盾冲突又能和谐统一,分别在一定程度上代表着“帖学”与“碑学”。大众通常喜“妍”而厌“媸”,而在专业人士的眼中,“媸”与“妍”同等重要。那么,在“妍”与“媸”之间如何取舍呢?在思考这一问题时,不可忽视黄牧甫所开创的粤派印风,其“意古而貌新,意雅而形美”的风格特点,为这个问题的解答提供了有力的参考,也给予后人创作的灵感及启示。围绕“妍”与“媸”两大审美内容之间关系展开讨论,通过解决两者之间的关系问题,完成作品创作。

关键词:妍媸;黄牧甫;篆刻;构成元素

近年来,开设书法专业的高等院校越来越多,各类书风都得到了迅猛发展,但因为各类书风中风格不一以及大众与专业人士审美风格的差异,社会上对“妍”与“媸”两大审美倾向一直争论不休,甚至出现极端化的现象。笔者从黄牧甫的印风中得到的灵感与启示,可能会对解决这一问题有所助益。黄牧甫的印风具有“意古而貌新,意雅而形美”的风格特点,笔者尝试将其他书法、篆刻流派中“媸”的元素“妍”化,添入其中,将“妍”与“媸”两类风格融为一体。因此,本文对于协助大众透过争端看清“妍”与“媸”的本质有着积极意义。

从篆刻角度来看,光洁是“妍”,残破是“媸”;工稳印是“妍”,写意印是“媸”。平时刻印时,如若受赠人不懂书法、篆刻,大多会选择刻工穩印一类,因为此类印更符合大众的审美情趣;如若自用或者参展,还是更偏写意一些,因为写意更能表达作者的艺术意境。书法篆刻研究方向的学生,无疑更应该去往作品的艺术性上靠拢,但是如果只注重艺术性,则也有可能出现曲高和寡的情况,势必就会脱离大众,脱离市场。因此,如何在“妍”与“媸”之间进行取舍,是非常值得思考的一个问题。

一、黄牧甫印风及其印学思想对笔者的影响

黄牧甫,晚清篆刻家,其印风以光洁妍美为主,一改汉印的残破烂铜风格,将汉印的本来面目重现于刀下。黄牧甫篆刻没有师承,凭借兴趣入门,自学各位大家,能入能出。因此其篆刻风格的形成,必定和其生活经历有紧密的关系。

在黄牧甫的“末技游食之民”一印的边款中记载:“陵少遭寇扰,未尝学问,既壮失怙恃,家贫落魄,无以衣食计,溷迹市井十余年,旋复失业,湖海飘零,籍兹末伎以糊其口。”[1]由此可见,黄牧甫鬻印是为了糊口,这就要求其印必定为光洁妍美这种大众所能接受的风格,同时还要兼具艺术性避免庸俗。在雅俗共赏这一方面,黄牧甫实属典范。

黄牧甫印风在篆法、章法、刀法上都对笔者产生了深远的影响。

首先是篆法。黄牧甫擅长以钟鼎文字入印,并参以权量、诏版、镜铭、瓦当、秦简上文字的字形、排布方式。通过对黄牧甫入印文字选择方法、排布方式的学习,笔者眼界大开,意识到入印文字不应局限于玺印文字、缪篆,而是应广取博纳,钟鼎吉金、权量诏版、镜铭瓦当、竹简帛书上文字的字形、排布法则都有其参考价值。笔者由此做到了能依据印面布局选择入印文字。

其次是章法。黄牧甫成熟期的篆刻风格以方为主,以圆为辅。因师法邓派之故,黄牧甫早年间篆法主要还是以圆为主。这与笔者的情况高度类似,在学习黄牧甫之前,笔者对于古玺印、汉印、浙派与皖派等流派印都有所涉猎,但总体风格却只是随印而变,并没有形成自己固有的印风,在学习黄牧甫印风之后,笔者一是吸取了黄牧甫以方为主的风格,将古玺印、汉印、流派印中的方圆融汇一体,逐渐形成了自己的特色。二是参考了黄牧甫平线与斜线并用、方与圆相结合的特点,并结合了几何元素,以求更为丰富的变化,增强趣味性和可读性。

最后是刀法。黄牧甫治印,刀法以冲刀法为主。笔者最初学习古玺印、汉印以及邓赵两派篆刻时,刀法总体上是以切刀法为主,以求表现出厚重古朴的印风。相较于切刀法,冲刀法更能表现出黄牧甫平整光洁的线条特质,黄牧甫的刀法与印风可谓是相辅相成,二者缺一不可。

二、作品的创作过程

(一)广泛取材,下笔有由

黄牧甫取法钟鼎吉金、先秦古玺文字的篆法处理方式,并参以权量、诏版、镜铭、瓦当、秦简上文字的篆法,可谓是秦褐汉碑、商鼎周彝无一不精,无一不用。故在创作入印文字的选择上,也力图做到兼收并蓄,将不同时期的文字有机地融合为一个整体。

大量金石文字的考究也是黄牧甫“意古貌新”印风中“意古”的来源。虽然用字另辟蹊径,但是字字可考,有依有据,绝不按自己想法随意编造。毕竟想要创新,严谨求是的治学态度是基础。故笔者不仅从《金石大字典》《说文解字》等书籍中查询了文字的一些较常见写法,更是广收博取,罗列了文字的各类写法,以求将众文字之长为己所用。

篆刻本身就是一门书法与镌刻紧密结合的呈现在平面上的视觉艺术,平面构成艺术的基本元素——点、线、面同时也是篆刻艺术创作中的主要语言。虽然字体的样式与内容多种多样,但最终都可以简化成点、线、面等基本的平面构成元素。黄牧甫就擅长于印面中运用平面构成元素,比如“济阳”这方印章中的“日”字,直接用“○”中心加一个“.”来代替。虽然平面构成属于现代设计学的范畴,但是在当时的篆刻创作中却能找到与其相符合的规律。

(二)章法布局,用心经营

章法设计是创作中的重点,正所谓“精华在笔端,咫尺匠心难”。

其一,线条上总体以方为主,方与圆相辅相成。

黄牧甫的印风,线条总体以方为主,方圆之间和谐统一,其中蕴含千变万化。在创作中,笔者试图从文字疏密、笔画粗细、方圆变化、线条增减这四个部分入手,去营造出方圆相生的线条。因此在刻印的过程中,也非常注意方圆兼备这个特征。

其二,在章法上力图险中求稳,稳中见奇,并充分运用平面构成元素。

黄牧甫印风工整,流丽峻峭。粤派门人邓尔雅评价黄牧甫篆刻章法:“尤长于布白,方圆并用,牡牝相衔,参伍错综,变化不可方物。”[2]黄牧甫在文字布局上平线与斜线并用,在疏与密之间寻求一种微妙的平衡。但这种微妙的平衡并非建立在谨小慎微之上,而是大胆布局,注重穿插,于纵横交错见平衡。笔者在创作中,也力图于章法上做到平斜交叉,疏密有致。篆刻和其他平面艺术一样,同样依赖于构成设计,符合构成造型的普遍规律与特征。黄牧甫可能并不知“平面构成”这个概念,但是其印作却恰好符合平面构成的基本理论。

笔者学过有关平面构成的相关理论,所以在作品的印稿设计中大胆运用了平面构成元素。如在“吾将上下而求索”一印的设计中,笔者将“吾”字上半部的“五”字,形成一朱一白、一阳一阴的对比。笔者又运用了行草书中常用的“合字法”,将“上”“下”二字合二为一,并有意将二字的竖画设计成倒三角形,以面来与线进行对比。同时在线条的处理上,笔者也做足功夫,“求”字的点、提、撇、捺四画笔者全部化为斜线,并以“求”字的竖画为中线将四个线条隔开,在斜度上令其呈相对态势,而“求”字的上半部分笔者又以横线为主,横线、斜线、竖线三条线在这一小片区域纵横交错,使得整个印面活泼有趣,富含生机。

(三)印从书出,书印结合

1.以书入印

印从书出,泛指篆刻艺术的源头来自于书法,当然这里的书法艺术基本专指篆书艺术,也就是通常所说的大篆和小篆。以书入印是明清时期各个篆刻大家都推崇的一个理念,黄牧甫也不例外。笔者取法黄牧甫篆书,将其“运笔如蚕吐丝,骨力如绵裹铁”的线条特色还原至印稿。

2.以刀为笔

在这一步中,最重要的一點就是要把印稿设计中的笔意表现出来。需要贯彻的原则就是冲刀为主,切刀为辅,冲切结合。黄牧甫曾经说过:“汉印剥蚀,年深使然,西子之颦,即其病也,奈何捧心而效之。”[3]也就是说他反对过分地采用做、摹、蚀、削等匠气十足的制作方式。因此,黄牧甫采用冲刀法,因为冲刀法更适宜表现出印章光洁平整的特质。黄牧甫治白文印,是如疾风迅雷般推进,使文字线条显得整齐利落,黄牧甫也绝不对印面文字进行一而再、再而三的修改。笔者在创作的刀法选择上,以冲刀法为主、切刀法为辅。但是在印边的处理上,笔者并不完全师法黄牧甫,而是将吴派、赵派对印边的处理方式与黄牧甫的印风进行中和,使印边的残损也呈现平整光洁的特点,与印面的风格相契。

3.以石为纸

在边款的刻制上,笔者总体的原则就是使边款与印面在风格和内容上互为补充,相得益彰。

如某方印的总体风格是黄牧甫的平整光洁一路,所以边款的刻制中,笔者以《曹全碑》为参考,将清秀隶书呈现在了边款上,并且清秀柔美的曹体隶书与平整光洁的印风互为呼应,相辅相成。

此外,笔者考虑到每方印的形式要有不同的变化,所以笔者在另一方印中取法吴熙载笔意,正文以朱文入款,落款以小字楷书白文,整体看去,貌似一幅完整的书法作品,这也印证了以石为纸的边款创作理念。此边款的刻制耗时,相比印文的刻制有过之而无不及。

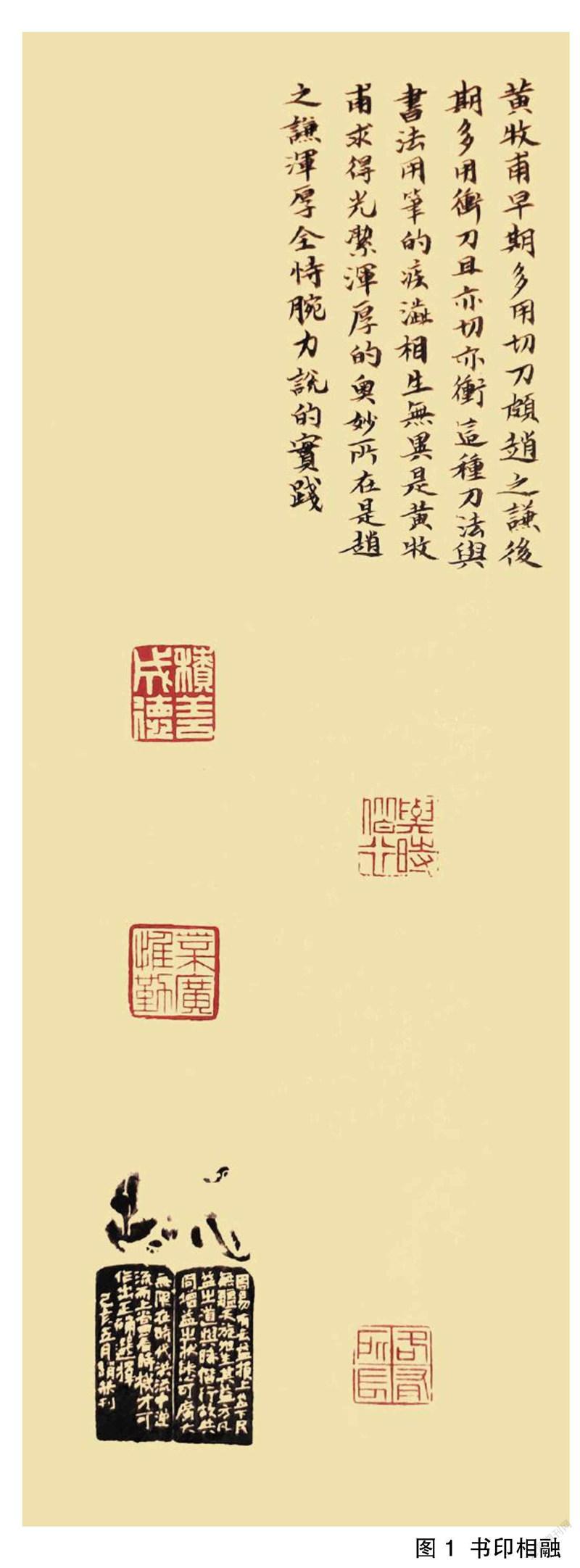

4.书印相融

篆刻作品一般都是以做成印屏的形式展示,但是单纯的篆刻作品相对来说比较单调,另外,笔者的印风属于光洁妍美一路,所以配上清秀飘逸的小楷为最佳。在印章的旁边,笔者以文征明小楷风格书写了介绍黄牧甫刀法、章法的文字内容,与印章相互呼应(图1)。

三、创作感悟

(一)妍媸之间,力求平衡

本作品师法黄牧甫印风,以“妍”为美,但这不代表作品中没有“媸”的元素存在。正如书法教授沃兴华所说:“我们的选择可以有所偏好,但同时必须肯定并且尊重对方的存在,千万不要盲目地去排斥另一方面。排斥是不会有结果的,只会暴露自己的无知和偏狭,影响自己学习的进步和发展。”[4]因此在书学理论的研究以及书法创作中,切不可将“妍”与“媸”分开去看,分开去学,而是应该有机融合,于两者中都得到参考。

(二)意古貌新,博览兼照

“意古貌新”即要求笔者们在书法、篆刻的学习中,要穷究古法,同时却不能沉沦于古法,而是在其上有所创新,作品的面貌要新,但出处必须为古。“博览兼照”即要求笔者们博览群书。这里的书不仅仅是指金石碑帖,也包含了与之相关的金石学、文字学、历史学等诸多学问。黄道周《书品论》中有言:“作书是学问中第七、八乘事,切勿以此关心。”[5]虽然这段话意指书法为小道,但从另一个角度来看,这也客观说明了黄道周学识的广博。

总之,本次创作,笔者更加认识到了“妍”与“媸”之间的关系,“意古貌新”与“博览兼照”的重要性。正如于海波老师所言:“继承是必要的,而创新更是必须的。……每一种创新风格都只是艺术领域中的一个休闲驿站,或长或短,都不会是我们最终的风格,让我们坚强的走着吧!”[6]

参考文献:

[1]李刚田.中国历代印风系列:黄牧甫流派印风[M].重庆:重庆出版社,2011:2-3.

[2]黄耀忠.黄牧甫旅粤书迹图证[M].杭州:西泠印社出版社,2018:23.

[3]陈大中.黄牧甫篆刻及其刀法[M].杭州:西泠印社出版社,2019:3.

[4]沃兴华.书法创作论[M].上海:上海古籍出版社,2008:6.

[5]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:31.

[6]于海波.圆朱文印创新探微[J].华章,2009(13):47.

作者简介:

赵赫,黑龙江八一农垦大学人文社会科学学院教师。研究方向:中国画艺术(含书法)。