幸福在他处:退休流动者的深度休闲与心理幸福感

吴悦芳,徐红罡

[摘 要]流动性重塑了城市社会空间,也为休闲带来新的环境、知识和机会。旅游导向的退休流动构成“候鸟”休闲的基础,“候鸟”通过自主调节不同休闲活动在日常生活中的比例,构筑最佳休闲生活方式,持续探寻美好生活。文章聚焦退休流动、深度休闲和心理幸福感3个概念之间的关系,以海南省三亚市为案例地,解析“候鸟”的日常生活实践,借鉴Veal提出的休闲体验视角框架分析深度休闲活动的特殊状态,剖析深度休闲形塑心理幸福感的机制。研究发现,业余爱好、专门协会、兴趣社区和志愿服务4类活动构筑了最佳休闲生活方式的基础,这4类活动在核心休闲体验、个体特质和情境3个方面呈现出类型差异。不同活动中的技能、投入、贡献形成老年人生寻找自我实现、终极意义、深层满足的心理基础,从具身性、社会性、环境性、认知性4个层面产出心理幸福感的多重收益。“候鸟”对休闲活动、幸福感的需求是流动生活的重要特征,深度休闲中的具体实践、关系生产、社会建构进一步改变了流动社会的治理逻辑,对改进老龄社会的政策框架和服务支持具有实践价值。

[关键词]退休流动;老年人;深度休闲;心理幸福感

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)06-0069-10

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.06.010

引言

人口老龄化是全球性的社会进程。如何提高老年人的生活质量和幸福感,创造健康、参与、保障的最佳机遇,成为积极老龄化(positive aging)倡议的重要话题[1]。休闲是大部分老年人日常生活的中心,为其维持活跃的社会参与、实现积极老龄化提供支持[2]。当前社会退休流动生活方式日益发展,老年人开始探寻替代性养老方式,前往景致优美、气候适宜的阳光地带,体验积极活跃、有益健康的退休生活[3]。流动中的非惯常环境使老年人的休闲活动和休闲体验具有特殊性:一方面,由于语言不通和环境陌生,流动老年人可能面临休闲机会减少、休闲空间可进入性下降等问题,在目的地处于边缘化地位。为了对抗孤独和争取参与机会,老年人可能在个体、社会、政治等领域进行多种探索,自主调节混合不同比例的深度、隨意和计划性休闲所构筑的休闲生活,从而实现最佳休闲生活方式[4]。另一方面,流动老年人对健康、幸福等话题更为重视,影响他们对休闲核心体验的关注。研究指出,最佳休闲生活方式能产生身心健康、自我实现等结果,有助于导向美好生活[5]。深度休闲被认为是最佳休闲生活方式中的必需要素,对深度休闲与美好生活之间逻辑关系的把握,有助于解析老年人的幸福感体验[6]。

流动性重塑了中国的城市社会空间,也为老年人的休闲生活带来新的环境、知识和机会。退休早、中期阶段的流动者独立性和自主性相对更高,他们以活跃的休闲构筑生活实践的主体,具有高度的承诺感、专业、投入特征,使退休流动事件本身即可能成为深度休闲。目前,老年人深度休闲的大部分研究以日常生活为背景,较少涉及复杂、流动的休闲情境问题[7];主要聚焦深度休闲中的活动和行为层面,对深度休闲中微观的互动关系、活动体验、意义感知的关注不足[8];缺乏对积极老龄化背景下老年人获得内在、持久、深层的心理幸福感途径的剖析。基于流动性养老和休闲生活方式的特殊性,本研究聚焦退休流动、深度休闲、心理幸福感3个概念之间的相互关系,以海南省三亚市为案例地,解析“候鸟”的日常生活,并从体验特性、个体特征和情境3个方面分析深度休闲活动,从理论层面剖析目的地多元的深度休闲活动形塑“候鸟”心理幸福感的作用机制,从实践层面提出深度休闲对流动性、老龄化社会治理的价值。

1 理论回顾

1.1 深度休闲的理论取向

休闲活动具有活动类型、涉入深度和对象特征的差异。Stebbins最早提出深度休闲的概念,是指“休闲活动参与者有系统地从事业余嗜好或志愿者活动,他们投入如事业一般的专注,并借此机会获得及展现特殊的技巧、知识及体验”[9]。他提出组成深度休闲的3种群体,界定了深度休闲活动中高度表现的6大特质(坚持不懈、个人努力、休闲生涯、持续益处、独特精神气质、强烈认同),列举了深度休闲参与中10项个体和社会收益[9]。在对深度休闲、随意休闲、项目型休闲的综合考察基础上,Stebbins发展了深度休闲的概念框架[10]并推动深度休闲视角的发展[6],Gould等进一步建立深度休闲测量清单[11]。目前,国外文献关于深度休闲的研究主要关注业余爱好、体育运动、志愿服务和文化艺术4种类型[12]。

然而,越来越多的批判指出,如何判断一项活动是否为深度休闲本身就是社会学问题。研究认为,深度性实质上是一种由个体组织化、表征化行动产生的离散资源,是一种“排序方式”[13],对活动的承诺不能直接导向深度性[14]。Scott提出需要从具体的实践过程、意义感知中评判一项休闲是否足够“深度”,休闲体验居于中心地位[15]。Veal指出,现有的深度休闲研究被限制于特定的活动和行为,对其中的社会世界、身份认同、生活方式等问题解释不足,无法充分融入休闲学的其他理论架构,影响“深度休闲视角”(serious leisure perspective,SLP)的理论发展[16]。基于休闲研究多元范式共存的特征,Veal提出休闲体验视角(leisure experience perspective,LEP),从核心休闲体验、个体特质、情境3个方面形成辨析并描绘深度休闲关键特征的清单,作为深度休闲的解析框架,为后续研究提供重要导向。

老年人是深度休闲活动的重要参与主体,对其研究主要聚焦两个领域:(1)不同深度休闲活动的整体价值,包括游泳、高尔夫、舞蹈和跑步等运动项目中的身体和社会收益。研究指出,运动中的专注和投入为老人改善身体素质(如肌肉力量和关节灵活度)、增进积极情感(如愉悦、享受等积极情绪)、增强社会互动(如社区依恋和情感联系)带来积极效果[17-18]。(2)深度休闲与主观幸福感、成功老龄化之间的关系。研究发现,高度投入的活动(如志愿者活动、居家活动和家庭照护等)获得的畅爽体验对老年人的主观幸福感具有积极影响[19];个体内和个体间差异影响深度休闲、畅爽体验和健康、生活满意度之间的关系[12];深度休闲的积极产出能够带来个人成长、创造性、娱乐性、健康和归属感等构成成功老龄化的要素[20-21]。如前所述,现有关于深度休闲和幸福感关系的研究主要采用了生活质量、整体生活满意度等概念[22],对由深度休闲带来的实现主义幸福感的内在意涵的理论解析相对不足。此外,最佳休闲生活方式日益进入中心话题,其中“最佳”(optimality)的落点包括个人潜能实现、生活质量和幸福感改善、生活满意度提升等[6],但是研究尚缺乏对其具体情境的剖析。

1.2 旅游和休闲领域中的深度休闲与心理幸福感

休闲旅游是积极情绪的重要来源,并被认为可能促进幸福感的提升[23]。在旅游和休闲研究中,如何界定并解析幸福感尤为重要[24]。幸福感的哲学表达呈现出享乐论(hedonism)和实现论(eudaimonia)两种取向,并在心理学领域分别形成了主观幸福感(subjective well-being,SWB)、心理幸福感(psychological well-being,PWB)等概念。近20年来,旅游者幸福感的研究经历了从早期直接借用心理学幸福感概念,到反思旅游幸福感因果关系,再到探索旅游者实现主义幸福感等发展阶段[22]。根植于“有意义的旅游体验”的实现主义幸福感转向,对理解处于非惯常环境下的“候鸟”的深度休闲活动具有借鉴意义。首先,实现主义视角导向的心理幸福感能够解释“候鸟”深度休闲中获得的身心健康体验。由于心理幸福感被看作是个人追求卓越、美德和自我实现的过程,深度休闲中产生的目标追寻、个人效能、积极成长等心理体验构成实现主义幸福感的关键要素,能够解释更长期、内在的幸福感[25]。其次,心理幸福感理论适用于解释“候鸟”身处的旅游特殊性情境。旅游经常被视为处于时间、空间的一种过渡状态,具有转换、匿名、平等、去状态等异质性特征,是一种存在的“共态”[26]。“候鸟”处于固定空间和时间之外的状态影响他们深度休闲中的在场体验和意义反思,心理幸福感概念有助于对这一情境的剖析。

整体来看,目前的旅游和休闲领域的心理幸福感研究以心理学中的成熟量表为基础开展测量,但是较少基于微观体验解释心理幸福感形成的过程[8]。本研究借鉴LEP框架解析退休流动生活中深度休闲的特征,从身体、社会、认知和环境等维度分析不同休闲活动的核心收益,构建深度休闲影响心理幸福感的作用机制。

2 研究设计

2.1 案例地:海南省三亚市

三亚地处海南岛最南端,是一座具有热带海滨特色的国际旅游城市,享有“东方夏威夷”的美誉。其宜居指数名列国内城市前茅,是国内退休流动人口的最重要目的地之一。据统计,2016年超过45万异地老年人在三亚过冬,其中来自东北三省的“候鸟”占比超过80%[27]。“候鸟”充满活力、丰富多元的户外休闲活动塑造了三亚城市休閑生活的崭新图景,并推动公共休闲活动的深度、专业发展。

2.2 研究方法和研究过程

本研究主要采用质性研究方法,包括参与式观察、深度访谈两种方法。笔者自2014年至2016年前往三亚开展了3次实地调研。第一阶段在2014年1月8—24日。采用方便抽样的方法,从“候鸟”居住社区中接触潜在的受访者。第二阶段在2015年1月17日—2月10日,采用目的性抽样的方法,其中,三亚市异地养老老年人协会为笔者接触并选择受访者提供了重要途径。此过程采用了滚雪球式的抽样方法,在协会资深“候鸟”引荐下,具有丰富流动经验的“候鸟”参与了访谈。第三阶段调研在2016年1月下旬,笔者对第二阶段接受访谈的6名受访者进行回访,并通过方便抽样的方法获得新的受访对象,形成对案例地发展的历时性跟进。访谈中的主要问题包括“候鸟”的流动和居住规律、日常生活安排、休闲活动类型、主要社会关系、居住生活体验等。

受访者共48人,年龄在58~82岁之间,包括健康状况相对良好的早期退休人口,以及健康状况弱化的老年“候鸟”。其来源地较为集中,其中,26人来自东北三省;4人来自新疆和内蒙古等高寒地带;11人来自北京、上海、山西,是三亚高端物业购买者的主要来源地;7人来自中国南方省市,如四川、安徽、广东和浙江。受访者的受教育程度相对较高,其中37人具有高中或大学以上学历。受访者从不同类型的单位退休,其中,19人来源于私营企业,17人来源于政府部门,12人来源于国企及事业单位。由于公务员或国企退休者占比较高,大部分享受稳定退休福利。更重要的是,部分受访者退休前在单位、基层社区中担任管理职务,为其在目的地的休闲生活中进一步施展才华、展现管理能力奠定基础。

参与式观察中,笔者选择“候鸟”集聚的海月公园、三亚湾沙滩、白鹭公园等地点,进入“候鸟”休闲活动团体,参与休闲活动项目,观察并记录个体之间的互动,并在征得同意后,对典型活动和互动场景进行拍摄(图1)、录音。之后,笔者通过回放录像、回听录音和重新阅读观察笔记将观察内容整理成文字记录。为了保护访谈对象的个人隐私,将访谈对象进行编码,编码规则为“SH+访谈序号”。对研究资料的分析采用了解释性归纳的方法,从田野调查记录中提取关键主题,甄别和分类“候鸟”休闲活动,定位具有广泛群众基础、被深度涉入的4类重点活动并解析活动中的状态,通过个体休闲体验中的关键主题建构概念之间的联系,搭建心理幸福的形成机制框架。

3 研究发现

3.1 保持活跃的身体:业余爱好中的投入感与个人成长

冬日里,在温暖户外开展的业余爱好活动填充“候鸟”的生活日程。活动涵盖广泛的休闲类型,包括运动(太极、击剑)、声乐(葫芦丝、二胡弹奏)、文艺(民族舞蹈、合唱团)等,“候鸟”在先前生活中积累的爱好、特长、技能为其在目的地发展业余爱好奠定基础。休闲者活动参与呈现从浅层到深度的不同特征。三亚这个以休闲、健康为突出追求的特定环境也为一部分“候鸟”坚持不懈、通过具身层面的体验获得投入感、个人成长创造条件。

“候鸟”中愿意全身心投入、发挥身体极致状态的人也被称为“发烧友”。他们将活动视为需要认真对待的事项,愿意投入大量的时间参与训练、琢磨细节,从中培养自我独特气质。受访者SH11提到:“每天都很忙,忙着玩,忙着跳舞。早上、下午、晚上各一场,我们基本上把大部分的时间都贡献给练舞,但是感觉很开心,特别是学好以后很有自豪感。我们跳的是国标,这是双人舞蹈,非常讲究默契和配合,个人的基本功要过硬,包括手势握持、腰胯部力量、脚步触点,还有这种从内而外散发的气质、精神气……我们已经连续在三亚湾练了四五年了,周围的这些老头老太们,都是我们的粉丝,经常会给我们掌声……你看三亚湾上到处都是各种活动团体,每个人都很投入,这是我们在三亚生活里很特殊的一部分。”SH11和她的舞伴视这种业余活动为身体运动和社会参与的中心,密切关注舞蹈技能的提升和个人体态的改善,把握非正式但是持续、双向的社会接触机会,这与其他浅层、短暂参与的随意休闲者形成差别。伴随“候鸟”的增加,休闲队伍的组织建设也在不断推进,例如大部分秧歌队、民族舞队建立了清晰的组织架构,并以缴纳会费、参会承诺等方式确认正式的成员身份;老年团体之间曾因休闲场地问题发生冲突,受访者认为这侧面反映“候鸟”对休闲团体和活动机会的重视;由多方协商推动的休闲空间区划也进一步推动“候鸟”关注休闲领域的公共利益,增强身份认同。组织、成员、空间的稳定促进休闲活动的专业化,促使“候鸟”从随意的、自发的休闲转向专注的、深度的休闲,强化投入感。

以保持机体健康为目的的身体活动,逐步产生了个体和社会等层面的个人成长收益,为原本平静寂寥的老年生活带来活跃昌盛之感。例如,三亚某秧歌队是2002年由东北的老年“候鸟”首先发起的民间团体,初期只有5名成员,2003年后规模进一步扩大,为平静的海边带来快乐的气象。根据发起人SH05介绍,“这个歌舞团都是我一手起办的,最初一个人也没有,到最后发展到包括藏族、蒙古族都有。我们这里管理得都很好,大家很遵守规定,我做什么大家都能支持我。为大家谋利益都是应该的,大家好才是真的好,我敢说来这里玩的人都是开开心心的,大家锻炼了身心,放松了心情。大家合手把三亚这个环境都保持好,有哪个城市能像这里做得那么好呢。”在SH05的努力下,团队在三亚形成影响力,经常受三亚政府部门邀请,参加社区活动。SH05也成长为秧歌队中的灵魂人物,从秧歌队的成长中收获个人价值、发展独特的休闲生涯。她认为:“从几个人一直发展到千军万马,我也遇到很多挫折,碰到很多困难,但是我们觉得很开心,也没有什么的。群众力量大,要会做人,坎坎坷坷都有,我觉得这是我的荣幸,因为我都能跳过去,这是我的一种能力。”整体来看,业余爱好活动中的高度专注和深度投入为参与者带来了积极的身体体验,“候鸟”在开阔的公共空间有组织、有规律地参与各类业余爱好活动,沉浸身体体验、感受内在活力。具身层面的体验在投入感与个人成长两个方面呈现,成为个体感知的心理幸福感的一部分。

3.2 融入流动社会圈子:专门协会中的社会关系

在业余爱好之外,“候鸟”也从社会领域探索深度休闲的多种可能性。伴随居住时间的积累,部分“候鸟”开始关注目的地的社会网络和互助关系问题。他们积极利用在原先工作中积累的社会资源,发挥组织管理的专业能力,组建老年流动者社会团体,从休闲生活领域形成支持流动社会的非正式网络。2013年12月,在一批热心奔走的“候鸟”努力下,以哈尔滨市老年基金会海南养老项目办事处为主体,经三亚市民政局批准,三亚市异地养老老年人协会成立。“候鸟”管理骨干深度参与协会建设之中,从专项制度、组织架构等方面付出努力,包括出台《三亚市异地养老老年人协会章程》《海南异地养老服务指南》等专业文件,成立生活服务部、文体工作指导部等助老服务部门,安排老年大学、会员联谊、外出旅游等特色休闲项目等。专业的管理和多元的活动促进“候鸟”的广泛参与,协会管理骨干也从中体验特殊的“老乡”社会氛围,充实社会层面的熟悉感。首任会长SH13介绍了协会在“候鸟”中的意义:“协会以服务全国各地到三亚养老的老年朋友为宗旨,团结带领老年朋友努力做到热爱三亚,把三亚当作第二故乡,主动融入三亚社区、融入三亚人们的生活之中,与三亚人们共建美丽三亚、和谐三亚……坚持健康的生活方式,不断提升自身的幸福感,在“候鸟式”养老生活中享受快乐,安享晚年……”协会成立当年即已吸纳逾万名“候鸟”成员,成员活跃参与协会活动,体现协会作为其可以依赖的社会网络的吸引力。协会活动构筑的社会圈子进一步延伸至“候鸟”的日常生活,基于“老乡”的情感联系和互助关系被重新激发,深化“候鸟”内部的群体认同。

“候鸟”通过构建商业服务网络、俱乐部和协会等组织建立内部网络并获得在目的地的支持[28]。在三亚,“候鸟”中活跃的社会活动者主动建立网络联系、形成身份认同,从而帮助更多同伴回归地缘圈子、维持退休流动生活。虽然对三亚本地社会的融入主动性不显著,但是在对协会的深度参与和积极承诺下,专门协会活动者也发展出相对结构化的社会生活,这使他们保持忙碌、愉快和健康,积极关系成为社会层面的心理幸福感体验的关键组成部分。

3.3 参与地方政治:兴趣社区中的环境掌控

伴随居住时间的积累和休闲活动的深化,“候鸟”通过休闲活动参与进入社区公共领域的目标也越来越清晰。尤其是对于从政府部门或基层社区退休的老人,他们希望延续自身的基层工作经验,推动老年社区建设,改善对环境的归属感和控制感。此外,在老年社区中争取政治参与,有助于“候鸟”在城市发展、社区治理和养老服务等方面表达意见。

类型多样的兴趣社区(hobby community)成为社区营造的基础。调研中发现一个典型的兴趣社区——位于三亚市吉阳镇的养老社区“清平乐”。在老年人对休闲活動空间的呼吁下,物业管理公司辟出住宅楼一层作为和谐社区服务点。小区内超过700名“候鸟”密切参与活动,他们以专业知识、素养禀赋为基础划分,组建17个社区活动协会,包括诗词、书法、摄影、京剧、绘画等项目,自主管理流动社区的休闲生活。以社区文学社为例,诗社稳定的核心成员大约有30名,固定参加每周三的活动。社长SH08是主要召集人,负责编审诗社杂志,在每年10月至次年4月出版,接受“候鸟”的投稿。交流会上,SH08会开展诗词的科普,例如区分“意念”和“意象”的差别,分享对新诗、流派的理解;诗社成员分享作品,发表感悟、意见,气氛活跃。据SH08介绍:“文学社在2008年建立。我是名义上的社长,主要是为大家服务。诗社给有文艺兴趣的老人一个施展才华的地方,我们虽然老了,但也颇有情怀……别看诗社成员都是退休的,以前都可能是地方上的名流。参加我们文学社的四五位是黑龙江省解放军的将军。有一个以前还是台湾地区的教授,现在退休了,他现在出书,每天10(点)、11点钟起来,晚上1点钟睡觉,写文稿。我们诗社老人并非一群乌合之众,诗社的目的就是想通过这种互动创造一种社区的氛围,在我们的自治自理的社区氛围下,地方政府也对我们有了更多的了解。”以SH08为代表的召集人是典型的社区活动者,通过深度休闲涉入形成了广泛的社区影响,改变了老年流动社区的人口管理和社会治理逻辑。流动社区中“候鸟”的深度参与,共同打破了对环境的陌生感,而对彼此身份和地位的确认,又使他们进一步走进Rowles所指的“老年人的社会体”(society of the old)中——在这个社会体中,思想和行动被同辈理解、接受和认同,并逐步发展出对兴趣社区的归属感[29]。这种互动交换、互相支持、相互投入的过程,使休闲者发展出越来越紧密的网络联系,在其居住的物质空间——封闭社区基础上,增进心理社区联系,形成稳定的环境掌控体验。

以休闲活动中的社区管理为切入点,“候鸟”开展的社区自治实践,推动三亚政府在部分老年流动人口集聚区开展基础社区治理改革探索。清平乐社区居委会作为镇级流动社区管理试点,赋予满足规定居住年限、符合年龄条件、具备公共管理意愿的“候鸟”社区管理职位,“候鸟”可以自主协商、提议决策社区公共事项。这种自治实践逐步扩展至三亚其他社区治理中,如星星之火般逐步发展的“候鸟”社区党支部,真实地反映了“候鸟”如何通过深度休闲涉入、融入协会和圈子活动、活跃政治动员等形式,不断争取政治公民权利,扭转管理边缘之地的流动人口社区的低社会认同地位。

需要关注的是,政治权利缺乏、公共事务参与不足一直是第二居所及生活方式移民研究中的一项问题,也影响了流动者地方归属感的建立[30-31]。在三亚的案例中,兴趣社区活动者通过群体广泛动员、高度资源投入的兴趣社区活动产生了流动社区治理的额外收益,推动流动人口政治身份和自治管理权力的获取,从而使参与者获得了旅游情境下的匿名、陌生环境的控制感,形成环境层面的心理幸福感体验。

3.4 互助中认知自我:志愿服务中的生命意义和自我赋能

三亚老年流动社会圈子的另一个特殊群体是“候鸟”志愿者。这是一个由来自退休的老教授、工程师、医生、法律工作者等专业技术工作者组成的群体,分别归属三亚养老协会和老教授协会,定期为“候鸟”和本地居民提供法律咨询、法务协助、医疗诊断等专业服务。志愿者这种独特的休闲参与发挥了老年人的专业技能,推动休闲生涯发展。根据协会一位初创部长SH03介绍,“来三亚养老的人最多的时候都超过了三亚当地的总人口了。那么多外地人来到三亚,给政府造成了很大的负担,老人还要融入这里的风土人情、风俗习惯等,有很多的不便。因为有这些情况,所以就需要有这么个组织帮助大家解决这些难题,因此成立了志愿者队伍……(在这个团队里)你没有友爱精神是不行的,你总想谋点私利吧,在这里是行不通的。最重要的还是要有奉献精神,像我就是发挥些‘余热’。做这项工作吧,能服务大家,心理满足。”在志愿发挥余热、贡献社会的“候鸟”中,SH03并不是一个独行者,他所在的志愿团队虽然每年只在三亚生活半年(大致从每年11月至次年3月末),但是志愿服务工作是在一年之中持续进行的。对于他们来说,志愿者活动是深度休闲生活的一部分,在身体能够接受的范围内发挥专业知识,是一项有意义的、能够充分体现个人价值的活动。老年志愿者自身秉承的“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神促使他们重新体验生命意义,自身潜能的充分发挥、为社会贡献达到的“至善”状态也进一步导向了参与者内在的自我认同,形塑其认知层面的幸福感。

在更深的层次上,志愿者在活动中获得精神的慰藉,也形成了自我纾解的渠道,帮助自身走出晚年生活的挫折和低谷,形成心理中的自我赋能过程。例如,养老协会第一届会员代表SH11就是第一批加入志愿者队伍的“候鸟”。多年的志愿者服务让她更深入地关切老年人的精神世界和生活需要,对家庭变故逐步释然,更能平静面对老年生活中各种无法控制的失去和无奈,因此也更能敞开心怀,安然度过在三亚的养老生活。她回忆道:“10多年前,我在哈尔滨就参加了志愿者队伍。两年前老伴病逝,孤独的我来到三亚过冬。虽然这里很美,但也难抚平我寂寞的心。寒冬刚过,我就像鸿雁北归似地返回哈尔滨……去年秋天,在哈尔滨遇到知青老友,得知哈市老龄委在三亚设有办事处,并准备成立老年人协会,开展志愿者活动。于是,我又与他结伴再次来到三亚。董大姐领我到办事处,见到众多热心为老年人服务的朋友,心里格外高兴。就这样我也加入到新的志愿者队伍中,每天在办事处接待来访的家乡老人,听取他们需求,帮他们联系住所、购物,组织集体旅游活动……我高高兴兴地做好每一件力所能及的事,把一切不愉快的事也就忘掉了。”志愿服务的作用是双向的,既解决了服务对象现实的困难和疑惑,也让许多“候鸟”老人在原本看似无为的养老状态中被重新激发,完成了另一种自我实现。“候鸟”在志愿者角色中开启新的人生阶段,通过积极的关怀照亮他人,重新理解生命意义,通过主动寻找活动中充满意义的关键时刻,积累推进自我赋能,形成认知层面的心理幸福感体验。

4 休闲活动的LEP特征以及心理幸福感形成机制分析

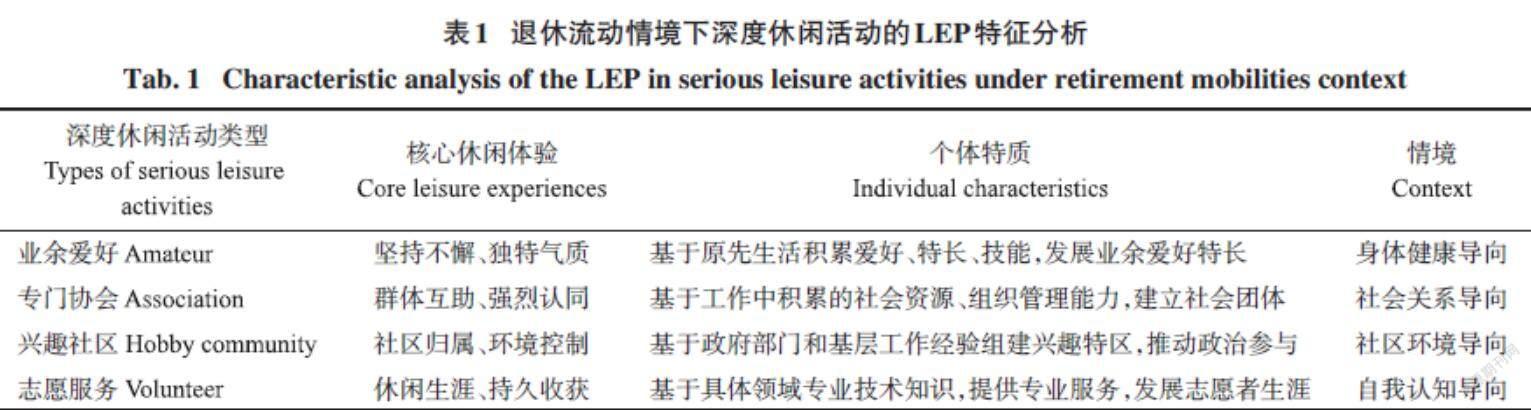

旅游导向的退休流动生活是“候鸟”休闲的基础和主体,“候鸟”通过自我调节不同休闲活动在日常生活实践中的比例,构筑了最佳休闲生活方式。结合Veal提出的LEP框架,对上述4类深度参与的休闲活动进行分析(表1)。在业余爱好活动中,休闲者以身体投入为基础,基于原先生活积累的兴趣特长,从文娱、运动等领域延续并发展自身休闲技能,获得坚持不懈、独特气质等核心休闲体验,体现了身体健康为导向的休闲情境;深度参与者推动业余爱好活动领域的休闲专业化,构建了从随意休闲到深度休闲的活动谱系。在专门协会活动中,协会核心管理骨干将工作积累的社会资源和组织管理能力付诸退休生活实践,推动流动社会中基于地缘关系的社会团体的建立;协会核心骨干作为深度休閑参与者,推动了“候鸟”中群体互助、强烈认同的休闲核心体验,体现了社会关系导向的休闲情境。在兴趣社区中,深度休闲者基于原先政府部门和基层社区工作经验再度发展休闲生涯,这种对流动社区的积极营建、对政治领域的主动探索,显示了与浅层次的休闲者不同的投入和特质,推动他们获得社区归属、环境控制等核心休闲体验,体现了社区环境导向的休闲情境。在志愿服务中,志愿者基于具体领域的专业技术知识,构筑了自我认知导向的休闲情境,休闲生涯、持久收获等核心休闲体验也划分了专业的志愿者和普通休闲参与者的界限。

三亚“候鸟”的日常生活展现了积极老龄化下老年退休流动者深度休闲的特殊图景。休闲者在不同活动的中的技能、投入、贡献构筑起维持老年人生寻找自我实现、终极意义、深层满足的心理基础,从而导向了持久、内在、深度的心理幸福感。具体来看,不同类型的深度休闲活动导向了心理幸福感体验的不同层面。在业余爱好活动中,个体的具身性体验占据主体。老年人在业余爱好中持续不懈保持身体活跃,通过个人努力培养独特气质,发挥特长推动休闲专业化发展,这种深度的投入感和个人成长是身体健康导向的深度休闲产出的主要收益。在专门协会活动中,俱乐部式的协会组织形成了流动社会中充分融入的氛围,构建了积极的社会联系,协会内的群体互助增进了个体的社区归属和群体的强烈认同,形塑社会层面的心理幸福感。在兴趣社区活动中,基于社区活动联合体推动的老年流动社区营建是深度休闲的重要产出,老年人进一步获得社区政治参与的渠道,这种从深度休闲涉入向社区政治权利的渗透,是中国当前环境下流动老年人社会治理的重要突破,体现了社区活动者通过积极地影响他人,获得环境掌控,形成社区归属体验的过程,衍生环境层面的心理幸福感。最后,在志愿服务活动中,通过专业知识的投入延续休闲生涯,通过利他的贡献寻找生命意义,通过对他人生命的关照形成自我赋能的内在动力,均是深度休闲的重要结果,认知层面的体验产生了富有活力、自我激励、贡献社会的持久收获,增进了整体的心理幸福感。不同层面的心理幸福感体验在不同类型的深度休闲活动中交叉出现,体现深度休闲过程对心理幸福感的整体带动效应。基于此,构建深度休闲影响心理幸福感体验的机制如图2所示。

5 结论和讨论

本研究以三亚为案例,围绕退休流动老年人休闲活动的特殊性,形成退休流动、深度休闲、心理幸福感3方面的理论交叉。在LEP理论中,由体验特质、个体特质、情境构成的分析框架为分析“候鸟”的深度休闲活动特点、聚焦休闲核心体验提供重要基础。相对于国外退休流动人口,中国“候鸟”在目的地的深度休闲活动具有特殊性,并带来流动社会治理模式的变化。一方面,“候鸟”对休闲活动、幸福感的特殊需求构成了流动情境下日常生活的首要特质。身体健康之外,情感支持、社交关系、社区联系等也对“候鸟”的心理幸福感产生影响。多元的休闲活动为其满足身体、社会、环境、认知等层面的需求创造条件,也为其实现最佳休闲生活方式、获得实现主义幸福感提供机会。另一方面,深度休闲中的具体实践、关系生产、社会建构进一步改变了流动社会的治理逻辑。流动性社会背景下,家庭关系和宗族网络更为松散,基于地缘联系和共同爱好的“弱联系”在流动性社会中实显重要性[32]。本研究中,深度休闲的“候鸟”通过在兴趣团体、社会组织、基层社区等非正式和正式渠道的政治参与,重新连接了原有的老乡、群组、社区关系,既为迁移者提供了最初的信任团体和社会支持,也通过地缘关系的再地方化延续了迁移者熟悉的社会资源和社会环境。深度休闲高度嵌入退休流动人口的日常生活之中,并通过“候鸟”具体的社会化行为和互动策略重构了流动性社会中的关系、制度和结构[33],为中国退休流动社会治理带来新的启示。

中国人口老龄化日益加深,国家“十四五”规划纲要提出“不断实现人们对美好生活的向往”,以及“实施积极应对人口老龄化国家战略”的发展目标。本研究提出的最佳休闲生活方式和心理幸福感的相互关系对改进老龄社会的政策框架和服务支持具有实践价值。面向养老需求和供给日益多样化的社会实际,从政策、体制、服务等方面增强老年人的情感支持、社会参与、网络联系,创设多层次的休闲、社交活动机会,有助于推动老年人实现积极有为、主动参与、充满意义的幸福人生,创造正向社会效益。整体来看,本研究主要关注了深度休闲中心理幸福感的体验和影响机制,并从理论和实践层面形成对退休流动人口深度休闲活动现象的解析。未来的研究还可以进一步探索时间、空间维度的影响,丰富退休流动者心理幸福感的结构层次和影响机制,推动健康老龄化背景下老年人的相关研究。

参考文献(References)

[1] PACK R, HAND C, RUDMAN D L, et al. Governing the ageing body: Explicating the negotiation of ‘positive’ ageing in daily life[J]. Ageing & Society, 2018, 5: 1-24.

[2] GENOE M R, LIECHTY T, et al. Leisure innovation and the transition to retirement[J]. Leisure Sciences, 2019. Doi: 10.1080/01490400.2019.1597791.

[3] 吳悦芳, 徐红罡. 季节性退休流动者“家”的地方依恋——以三亚为例[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 62-68. [WU Yuefang, XU Honggang. Home place attachment for the seasonal retirement migrants: A case study of Sanya[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 62-68.]

[4] MCAULEY E, RUDOLPH D. Physical activity, aging and psychological well-being[J]. Journal of Aging Physical Activity, 1995, 3(1): 67-96.

[5] 罗伯特·斯特宾斯. 休闲与幸福: 错综复杂的关系[J]. 刘慧梅, 译. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012, 42(1): 31-43. [STEBBINS R A. Leisure and happiness: An intricate relationship[J]. LIU Huimei, trans. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences Edition), 2012, 42(1): 31-43.]

[6] ELKINGTON S, STEBBINS R A. The Serious Leisure Perspective: An Introduction[M]. London: Routledge, 2014: 6.

[7] URRY J. Mobility and proximity[J]. Sociology, 2002, 36(2): 255-274.

[8] 刘松, 楼嘉军. 深度休闲: 国外文献述评与研究启示[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 137-146. [LIU Song, LOU Jiajun. Serious leisure: Literature review and concepts for future research[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 137-146.]

[9] STEBBINS R A. Serious leisure: A conceptual statement[J]. Sociological Perspectives, 1982, 25(2): 251-272.

[10] STEBBINS R A. Serious Leisure: A Perspective for Our Time[M]. New Brunswick: Transaction Publishers, 2006:18.

[11] GOULD J, MOORE D W, MCGUIRE F, et al. Development of the serious leisure inventory and measure[J]. Journal of Leisure Research, 2008, 40(1): 47-68.

[12] HEO J, LEE Y, MCCORMICK B P, et al. Daily experience of serious leisure, flow and subjective well-being of older adults[J]. Leisure Studies, 2010, 29(2): 207-225.

[13] BREEZE M. Analysing ‘seriousness’ in roller derby: Speaking critically with the serious leisure perspective [J]. Sociological Research Online, 2013, 18(4): 1-13.

[14] STEBBINS R A. Amateurs, Professionals, and Serious Leisure[M]. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1992: 79.

[15] SCOTT D. Serious leisure and recreation specialization: An uneasy marriage[J]. Leisure Sciences, 2012, 34(4): 366-371.

[16] VEAL A J. The serious leisure perspective and the experience of leisure[J]. Leisure Sciences, 2017, 39(3): 205-223.

[17] KIM J, YAMADA N, HEO J, et al. Health benefits of serious involvement in leisure activities among older Korean adults[J]. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2014, 9: 1-9.

[18] MCCRORY J L, SALACINSKI A J, HUNT S E, et al. Thigh muscle strength in senior athletes and healthy controls[J]. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2009, 23(9): 2430-2436.

[19] MANNEL R C. Leisure, health and well-being[J]. World Leisure, 2007, 49(3): 114-128.

[20] BROWN C A, MCGUIRE F A, VOELKL J. The link between successful aging and serious leisure[J]. International Journal of Aging & Human Development, 2008, 66(1): 73-95.

[21] POON C Y M, FUNG H H. Physical activity and psychological well-being among Hong Kong Chinese older adults: Exploring the moderating role of self-construal[J]. The International Journal of Aging and Human Development, 2008, 66(1): 1-19.

[22] 張晓, 白长虹. 快乐抑或实现? 旅游者幸福感研究的转向——基于国外幸福感研究的述评[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 132-144. [ZHANG Xiao, BAI Changhong. Hedonism or Eudaemonism? A review of changes in tourists’well-being research internationally[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 132-144.]

[23] 蔡礼彬, 宋莉. 旅游者幸福感研究述评: 基于扎根理论研究方法[J]. 旅游学刊, 2020, 35(5): 52-63. [CAI Libin, SONG Li. A review of studies on tourists’ well-being: Based on grounded theory research method[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(5): 52-63.]

[24] FILEP S. Moving beyond subjective well- being: A tourism critique[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2012, 38(2): 266-274.

[25] MACKENZIE S H, RAYMOND E. A conceptual model of adventure tour guide well-being[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 84: 1-14.

[26] SMITH M K, DIEKMANN A. Tourism and wellbeing[J]. Annals of Tourism Research, 2017, 66: 1-13.

[27] WU Y, HANNAM K, XU H. Reconceptualising home in seasonal Chinese tourism mobilities[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 73: 71-80.

[28] MORAWSKA E. Insecure prosperity: Small-town Jews in industrial America, 1890—1940[J]. Journal of American History, 1996, 25(1):10-11.

[29] ROWLES G D. Place and personal identity in old age: Observations from Appalachia [J]. Journal of Environmental Psychology, 1983, 3: 299-313.

[30] MOTTIAR Z, QUINN B. Shaping leisure/tourism place - the role of holiday home owners: A case study of Courtown, Co. Wexford, Ireland[J]. Leisure Studies, 2003, 22(2): 109-127.

[31] BECK U. The Reinvention of politics: Towards a theory of reflexive modernization[M] // Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. California: Stanford University Press, 1994.

[32] BECK U, BECK-GERNSHEIM E. Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences[M]. London: Sage, 2002: 18-22.

[33] XU H, WU Y. Lifestyle mobility in China: Context, perspective and prospects[J]. Mobilities, 2016, 11(4): 509-520.

Better Well-being at Home away Home:

Influences of Serious Leisure on Psychological Well-being of

the Seasonal Retirement Migrants in China

WU Yuefang1, XU Honggang2,3

(1. School of Culture, Tourism and Creativity, Foshan Polytechnic, Foshan 528137, China;

2. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China;

3. Center for Tourism Development and Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Leisure activities play important roles in aging lives, which significantly impact the elders’ health, well-being and quality of life. In particular, serious leisure with characteristics of meaningful activities, maintaining good health habits, securing financial plans and living with an optimistic outlook are conceived to be conductive to well-being. However, current researches on serious leisure has concentrated on the types and behaviors of activities, while theoretical contributions to the intrinsic construct and mechanism between serious leisure and well-being are still rare. Furthermore, researches have employed concepts such as general satisfaction with life, quality of life and subjective well-being as tools in discussion, while psychological and eudaimonic concerns on the relationships, meanings and emotions related with serious leisure are not focused. Last but not least, limited research has focused on the extra-ordinary environment that leisure activities are undertaken, for example in tourism and holiday. In this context, the aims of the article are three-fold. One the first hand, it focuses on the activities, process and experience of the serious leisure of the seasonal retirement migrants, and enhances understanding of the experience and structure of psychological well-being for the elderly. On the second hand, it seeks to contribute to the theoretical intersections among lifestyle choice, serious leisure and well-being, and propose a theoretical framework of psychological well-being for the seasonal retirement migrants. A qualitative research methodology was adopted using in-depth and semi-structured interviews, supplemented with participant observations in Sanya. The fieldwork was conducted over three years from 2014 to 2016. In total, 48 seasonal migrants were interviewed in the 58-82 age range, spanning younger retirees in relatively good health to elderly retirees encountering physical vulnerability. The respondents in the sample had a diverse socio-demographic profile such as age, marital status, previous occupation and second-home ownership. The findings show that, serious leisure activities are composed of four types, including amateur activities, specialized associations, volunteering and hobby communities. Motivated initially by health and wellness pursuit, the elderly have gradually diverged in the commitment, involvement and seriousness in serious leisure, and generated multiple benefits in embodied, social, cognitive and environmental aspects. The intersections among multiple benefits are conductive to the general psychological well-being of the retirement migrants. Theoretically, a conceptual framework of psychological well-being for the seasonal retirement migrants in serious leisure is proposed to structure the experience of the participants. Practically, the research contributes to understanding of the increasingly mobile Chinese society. Serious leisure are regenerating ‘weak-ties’ based on similar origin and hobbies, which act as important social networks in the destination. Thus, serious leisure plays a critical role in the individual-society-nation relationships, which shed new light on society governance in mobile society.

Keywords: retirement mobilities; aging population; serious leisure; psychological well-being

[責任编辑:刘 鲁;责任校对:郑 果]