网络游记中的旅行体验与城市记忆

——以深圳的城市旅行者为例

吴世文 房雯璐 贺一飞 肖劲草

一、问题的提出

城市记忆是城市的文化基因的重要构成。城市记忆由文化符号、空间载体等承载与呈现,作用于城市居民、城市流动人口、城市旅行者、其他公众等认知主体而形成。其中,旅行者通常受到城市文化的吸引前往城市旅行,他们结合旅游体验会形成独特的城市记忆。在此意义上,旅行者是城市记忆不可忽视的主体,其城市记忆是城市建设水平和城市传播能力的重要参照。

建设城市传播能力是提升城市竞争力的必要过程。当前,建设传播能力引起了地方政府的普遍重视。不过,不少地方政府过于关注网络舆情的引导与应对,而对总体的传播能力建设关注不够;或过于关注面向国内开展城市传播,而对城市的国际传播问题关注不够;或过于关注传播主体与传播过程,而对受众与传播效果关注不够,等等。这些问题的存在有其根源,是城市建设和城市传播需要着力破解的问题。

随着数字时代的到来,城市记忆转向数字化,网络空间成为城市记忆呈现与建构的重要工具。本文以深圳市为例(深圳市地处南海之滨,不仅有着丰富的自然旅游资源,也形成了独特的大都市景观和城市文化),基于旅行者在网络空间生产与发布的数字记忆,讨论作为受众和体验者的旅行者的深圳文化记忆,聚焦三个问题:一是深圳旅行者的城市记忆为何?二是旅行者的深圳文化记忆有何特征?三是如何检视旅行者的深圳文化记忆?笔者希望通过阐述旅行者的深圳文化记忆,从旅行者的外部视角帮助我们理解城市记忆的建构过程,并启发人们从记忆的角度思考人与城市的关系。同时,旅行者作为城市文化的体验者,可以成为检视城市文化的补充视角。

二、旅行者与城市记忆

(一)城市记忆、集体记忆与文化记忆

刘易斯·芒福德认为,城市是文化的“容器”,也是人们创造记忆的“器官”,城市依靠记忆而存在[1]。这也就是说,城市记忆是一个城市发展的文化“底气”。因此,实现城市的创新发展,在重视地方特色的基础上,有必要将城市记忆纳入城市规划和城市发展之中[2]。

本文强调的城市记忆是对城市文化的记忆,与集体记忆、文化记忆相关。莫里斯·哈布瓦赫认为“集体记忆”(collective memory)是指特定社会群体成员共享往事的过程和结果[3]。城市记忆作为集体记忆的体现,浓缩了特定社会群体对城市事件、场所、人物等的记忆[4],包含物质环境与精神层面的共同记忆[5]。有学者认为,城市记忆应可以从“文化记忆”的概念维度出发,从摹仿性记忆、对物的记忆和交往记忆三个维度进行解析[6]。扬·阿斯曼提出的“文化记忆”概念,强调把记忆、文化与群体结合起来,其核心在于传承意义[7]。文化记忆与空间场域存在互文性的关系,城市作为特殊的空间场域,其囊括的社会关系与知识系统等要素[8],使得城市与文化记忆紧密共生。在某种意义上,城市内的文化记忆场所是城市记忆的一部分。

城市记忆是城市主体与客体在一定的时空内相互作用的结果[9]。城市居民、城市流动人口、城市旅行者、其他公众等认知主体,与作为城市文化符号载体的客观要素交互作用,造就了一个城市独特的文化记忆。城市记忆的认知客体可以分为记忆信息、记忆载体和记忆线索,以此区分非物质文化信息、物质载体等要素,具体包含了“从文化景观到历史街区,从文物古迹到地方民居,从传统技能到社会习俗等,众多物质的与非物质的文化遗产”[10]等。城市记忆是客体要素作用于认知主体的结果,也表现为认知主体的体验和记忆过程。

城市记忆的主体多元而复杂,论者根据在城市停留时间的长短,将认知主体分为游客和居民两类[11]。而基于城市记忆主客体关系的不同,可以将记忆主体分为客体的表现者(如城市政治权力者、专业工作者等)、客体的使用者(城市公众)。也有研究将城市记忆的建构,分为官方建构与民间建构等形态。一般说来,主体分为两种形式:政府建构、民间建构,其中存在于城市官方媒介中的政府官方建构的记忆处于支配性地位;而民间建构则是基于日常生活实践、主要是补充,可以自下而上传播[12]。不过,两类建构互联互动,可以更好地形塑城市记忆。

(二)旅行记忆与网络游记

记忆是一种心智活动,是个体对过往的行动、经验进行回想的一种能力[13]。旅行对人类认知世界,认知他者和形成自我认同有积极的作用,在旅行的过程中,旅行者会接触到超越日常生活经验的事物、体验与经历[14],即在新的时空环境中获得新的独特经验。相较于日常经验,人们对于这些独特的经验回想起来不仅更加容易,而且更加形象,从而形成最直观、生动的城市记忆,这种记忆即是“闪光灯记忆”[15]。旅行的体验与特定的场所关联,强化了旅行者对基于物理空间、精神空间之上的文化的记忆。针对旅行记忆,目前的研究多集中于旅游体验记忆,如潘澜等研究了旅游体验记忆形成的影响因素[16]。而旅游体验记忆,会影响消费者的旅游决策[17],是影响旅行者再次造访和推广旅游地的重要因素[18]。因此,旅游体验记忆对于旅游项目管理和旅游业发展具有重要意义。笔者认为,旅行者在作为消费者的同时,也是城市文化的体验者。旅行者的记忆既是城市文化传播效果的体现,也构成城市文化传播的内容,因而游记等旅行记忆对于城市文化形象的构建与传播同样具有重要意义。

作为一种古老的文体,游记是记录旅行者在旅行过程中所见所闻所感的文本(如《徐霞客游记》),也是挖掘历史、地理、社会和文化等的重要素材[19]。当前,越来越多的旅行者在互联网和社交媒体平台上获取出行信息,并乐于分享游记,包括对景点的评价、对目的地风土人情的感知以及印象深刻的见闻等。这种基于旅行而形成的数字足迹,为研究旅行者的旅游消费行为、主观感受和旅行记忆提供了全新的海量资源[20]。从研究主题上看,国内外学者利用网络游记对旅行者的行为偏好[21-22]、旅游体验[23]、旅游目的地形象感知[24-26]以及城市文化元素[27]等进行了研究。在跨文化传播层面,研究者关注跨国旅行者的国际旅游形象感知[28],以及对旅游地的关注等[29]。这些研究强调个体经验与主观情感,既有旅游业发展角度的探讨,也有城市(国际)形象建构视角的分析。然而,现有研究较少关注网络游记建构与再现的城市记忆。网络游记是旅行者在旅行后的回忆和情感表达,能够呈现城市旅行者出行前、游玩中、出游后等关键环节,以及重要景观的信息[30]。

由于城市记忆的认知主体存在差异,因而各类主体的记忆的体验与评价不同[31]。旅行者作为外来人和“他者”,在旅行过程中参观景点、参与文化活动和体验城市生活,形成了对目的地城市文化的记忆。本文以深圳的城市旅行者为例,尝试透过他们在旅游平台上发布的网络游记,阐述他们对深圳文化的记忆,包括记忆内容、记忆特征以及总体认知等。

三、研究设计

本文使用文本分析和问卷调查的研究方法。文本的分析基于旅行者的网络游记展开,辅以定量的统计分析。问卷调查面向深圳市从事国际交流、国际商务、国际传播等职业的城市管理者和服务者展开。

(一)网络游记

将旅行者在互联网和社交媒体上发布的游记视为记忆文本,反映旅行者在深圳旅行后生成的城市记忆。资料收集与分析过程如下:2022年4月21日至2022年5月13日集中收集旅行者的游记,以“深圳”+“旅行”/“旅游”/“游记”等为关键词,在马蜂窝、去哪儿旅行、携程网、微信公众号、知乎和豆瓣等平台分别检索,共收集文本1000篇。其次,对检索到的网络游记进行阅读和筛选,将深圳本地人创作的或与主题不相关、篇幅较短以及广告性质的文本剔除,最终获得网络游记220篇,字数从800字到10000字不等(共计47万余字)。需要说明的是,本文选取篇幅较长的网络游记作为样本,一是因为长篇网络游记可以讲述深度旅游体验,是短小的、片段式的或随意的旅行记录无法比拟的;二是这些游记带有旅游导引(“攻略”)的性质,能够激发集体记忆。覆盖的时间范围是2015年7月1日至2022年4月30日。随后,对有效样本进行预处理:删除游记中的图片、表情符号和音视频;删除摘自网络的科普性文字;对相似文本做同义转换,方便后续的词频统计。

对收集到的网络游记进行文本分析,具体过程如下:首先,构建词典和停用词表。以通用的“中文停用词表”为基础,根据收集到的文本内容进行补充。由于目前缺少领域词典,因此本文使用的词典根据深圳市的景观名称(如“世界之窗”“东门老街”“大鹏所城”等)和特定的与旅行相关的词汇(如“拍照”“打卡”等)构建。其次,利用Python中的Jieba分词对文本进行中文分词并对分词结果进行处理(剔除大量无关词),然后对得到的词汇进行词频统计,生成词频表。再次,将词频表按照词汇出现的频次降序排列,选取前80个与景观、地点、地标相关的词汇作为“网络游记中的深圳景观与地标记忆词云图”的构成词汇(图1),选取前50个与旅行感知、情感相关的词汇作为“网络游记呈现的深圳个性词云图”的构成词汇(图2),利用Python中的Wordcloud工具包生成高频词词云图。同时,通过解读网络游记进行更加深入的质化文本分析。

(二)问卷调查

调查问卷通过调查平台“Credamo见数”发放,针对在深圳市从事国际交流、国际商务、国际传播等职业的城市管理者和服务者开展。调查涉及四部分内容,分别为:①被调查者基本信息;②深圳市的城市记忆与文化形象;③深圳市的城市品牌国际传播;④深圳市的跨文化城市建设。在剔除无效问卷后,共收回500份有效问卷。

在有效样本中,受访者平均答题时间为12.67分钟;男性受访者291人(占58.2%),女性209人。从教育程度上看,大学本科和硕士受访者分别为347人和119人,合计占93.2%;从职业分布上看,公务员或事业单位受访者为264人,占52.8%,从事国际交流和文化传播的受访者分别为144人(28.8%)和85人(17%)。

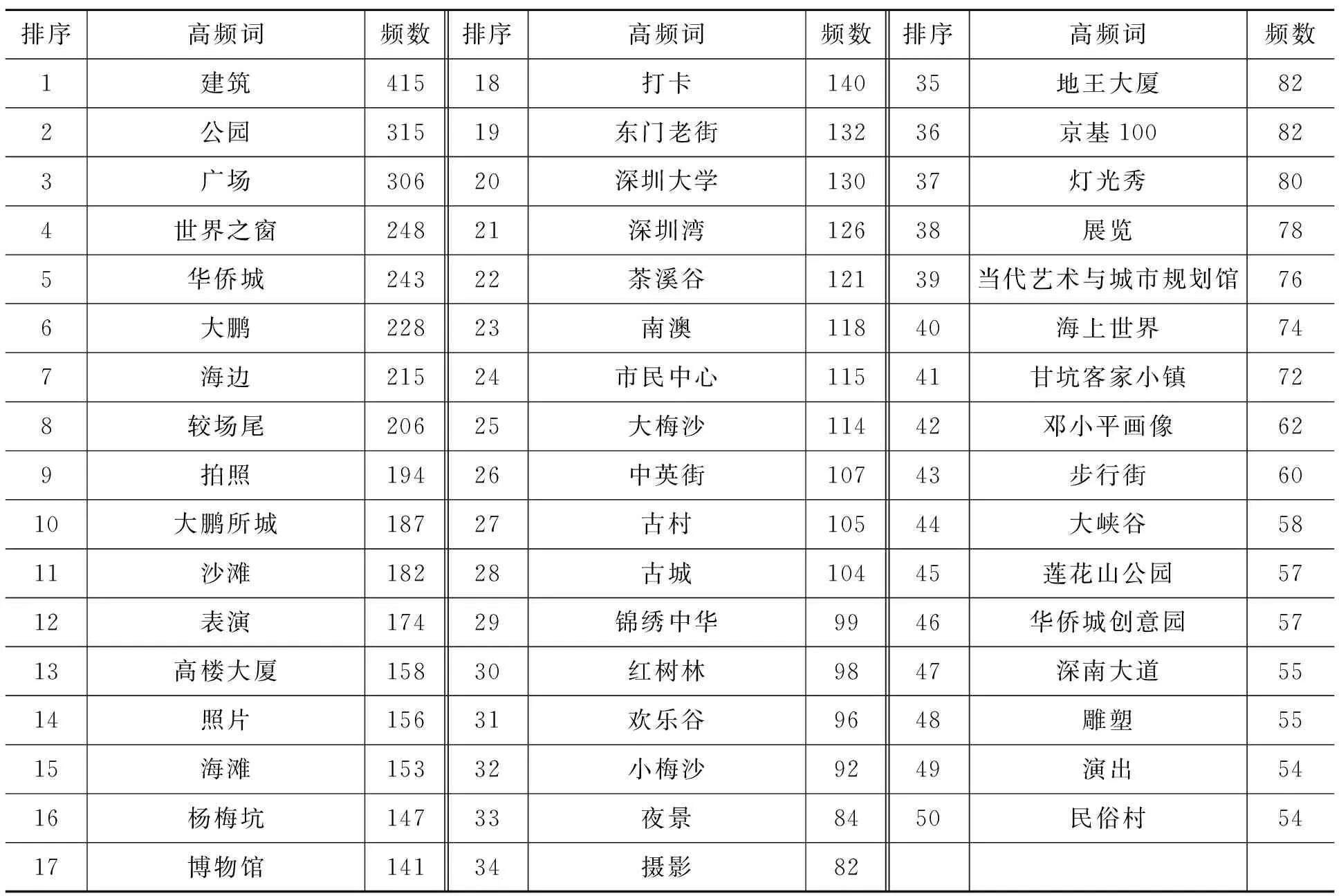

四、网络游记再现的深圳景观与地标

记忆与地方之间的结构性联系,体现在物质文化景观中[32]。通过词频分析发现(见表1)与词云图(见图1),场所是旅行者建构深圳文化记忆的重要依托。旅行者记忆的场所包括世界之窗、锦绣中华等主题公园,较场尾、大梅沙等自然景观,大鹏所城、中英街等历史古迹以及博物馆、市民中心等文化场所。其中,自然景观、主题公园在记忆中的占比较大。这表明旅行者对城市文化符号的记忆有所偏重。

表1 网络游记中的深圳景观与地标记忆高频词表

图1 网络游记中的深圳景观与地标记忆词云图

解读网络游记文本发现,旅行者通常以“地点”为线索,按照时间顺序记录行程,详述旅游体验。这些城市文化符号以“记忆碎片”[9]的形式留存在旅行者的记忆中。例如,去哪儿旅行用户“KIM”按照参观顺序描述游览世界之窗的过程:

大门进去,就是人人知晓的埃菲尔铁塔……在日本园转了很长时间,日本的鸟居、神社、传统民族民居,穿着和服的模特站在门口招待顾客……日本园出来以后,走一段距离是印度园、朝鲜园、韩国园,也都是展览一些著名建筑。继续往前走,有一个游乐项目叫“穿越北冰洋”。[33]

由此可见,旅行者的记忆没有经过重新整合,而是基于记忆片段拼图成为深圳城市记忆的框架。其中值得注意的是,建筑是旅行者记忆深圳的切入口。词频统计显示,“建筑”一词出现频率最高(415次)。有旅行者把深圳之行形容为“一次专门的建筑之旅”[34]。这说明,建筑承载了旅行者认知深圳、记忆深圳的很多关键文化要素。

除场所外,文化仪式和文化活动等非物质文化符号也是城市文化的重要构成。但从收集的资料可以发现,文化仪式和文化活动并没有在旅行游者记忆中留下深刻的印象。即使游记中部分提及了艺术展、表演等文化活动,也是基于场所的介绍而忆及。例如,马蜂窝用户“Standy”选择去看美术展的原因,是因为何香凝美术馆这一场所适合取景拍照,而非基于展览活动本身:

深圳有好多美术馆,此行我定点了何香凝美术馆以及关山月美术馆,最后因instagram上有颇多“红调”照片都是在何香凝美术馆取景,且离深圳当代艺术馆较近,所以搭地铁去何香凝美术馆。[35]

这表明,场所比文化仪式和活动更容易被记忆,因而是旅行者记忆城市的重要线索。斯利尼瓦斯认为,城市历史建筑及文化景观作为城市记忆符码,体现着城市的文化个性[36]。对场所的游览和记录满足了旅行者的视觉享受,也是他们认知深圳城市精神和城市个性的重要途径。有旅行游者会通过深圳的地标建筑(如国贸大厦等)的建设背景,联想到“深圳速度”“改革前沿”这些城市标签:

这里的第一座地标性建筑——国贸大厦就瞄准了当时内地第一高楼,1985年国贸大厦建成。“三天一层楼”的施工速度曾令人震惊。自此,“深圳速度”成为中国改革开放的代名词。[37]

由此可见,地标建筑等场所发挥着激发旅行者城市文化联想的中介作用。

诺拉认为,在现代社会中,记忆需要依赖档案、节日、博物馆等外在场所保存[38]。城市建筑、历史古迹等场所构成了城市文化的“记忆之场”,旅行者依托这些外显的城市文化符号建构关于城市的文化记忆。

从记忆形式上看,网络游记中图片占据较大篇幅,在旅游场所“拍照打卡”是旅行者记忆城市文化的主要策略。例如,去哪儿旅行用户“joyf1178”在游记《高楼林立,深圳之行》[39]中使用了490张自己拍摄的照片,包含美食、自然景观、建筑、市民生活等。这些图片是个性化的影像实践,作为视觉话语也是旅行者记忆城市的载体和方式,体现了旅行者与城市的互动。有旅行者表示,很多景点出现了排队拍照的场景,照片是否“出片”有时是确定游览路线的参考标准。例如:

深圳大学理工楼边上的木质楼梯,也是拍照很好看的点,还好我们来得早,到后来我们离开的时候,楼梯上已经很多人了,拍照都要排队了……深业上城非常值得去拍,可拍的点非常多,四楼色彩斑斓的立体建筑让我感觉有点像迷你版的纪念碑谷,十分好出片。蛇口海上世界能拍的点其实不多,个人认为不值得专门去。[40]

由此可见,拍照形塑了新的旅游体验,使人们沉浸于“网红打卡”营造的视觉表象化的“景观”之中[41]。旅行者将图片发布在旅游攻略分享社区、朋友圈等网络空间,其实是将旅游地具备的特质与自我身份建构通过拍照与分享行为联系在了一起[42],在媒介互动中完成自我形象管理和城市记忆建构。

此外,“繁华”“壮观”等描述景点外观的形容词在网络游记中被广泛应用。这些视觉话语主导的记忆,意味着旅行者的感知经常是一种意识较少介入的浅层次感受。旅游体验分为知觉体验、意义体验、情感体验三个维度[43],从网络游记发现,旅行者的旅游体验较多停留在知觉体验层次。这种基于感官形式的体验,使得旅行者与城市文化之间的连接较弱,难以形成深层次的城市记忆。

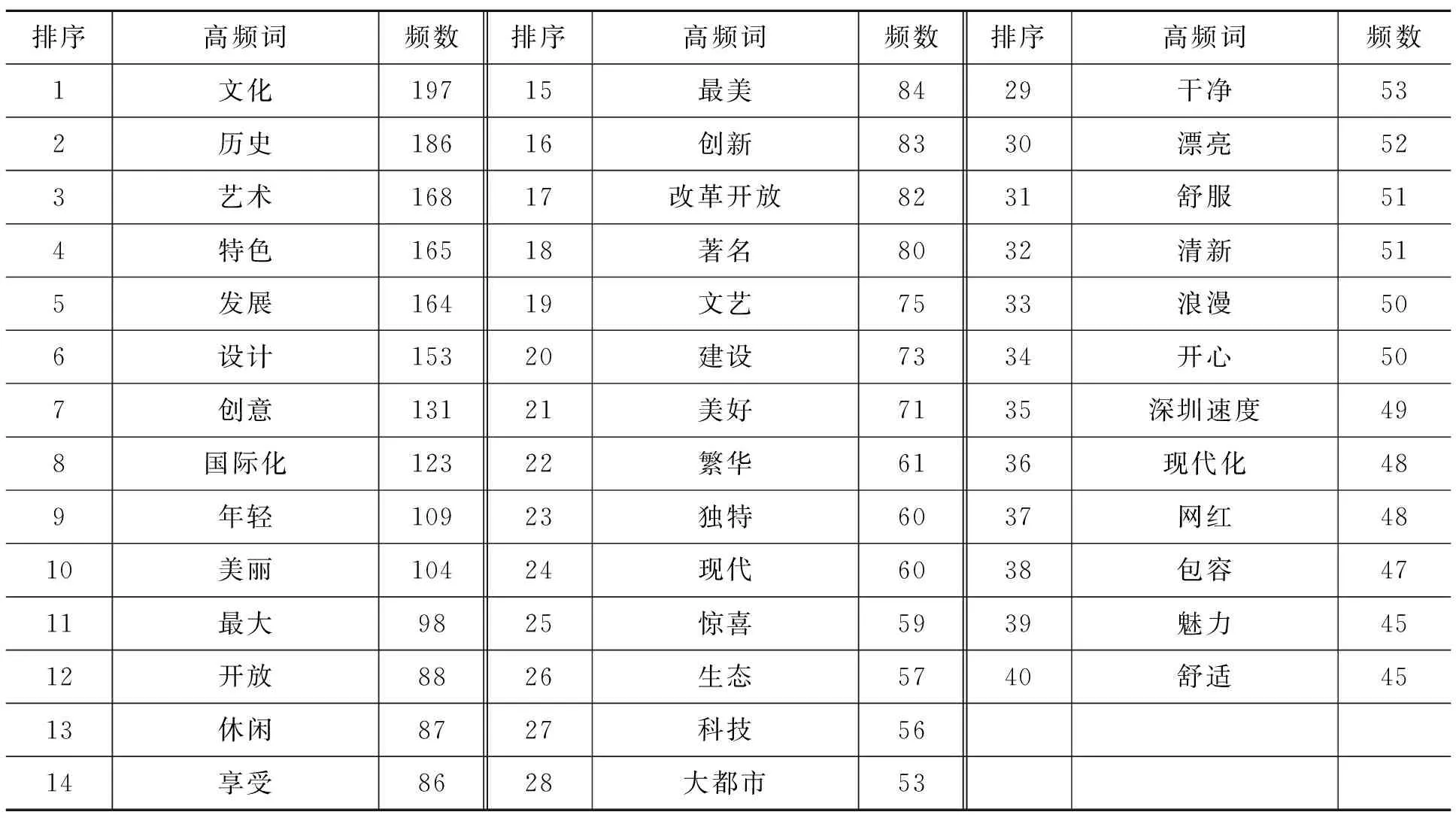

五、网络游记呈现的深圳个性

基于收集的资料发现,旅行者对于深圳城市个性的理解与记忆具有标签性质。例如,旅行者在网络游记中常常使用“小渔村”和“大都市”这两个词来反映深圳的快速发展,或者给深圳贴上“改革前沿”“改革开放排头兵”等与特定历史事件相关的标签。

表2 网络游记呈现的深圳城市个性高频词表

这个暑期,我决定放慢脚步,和孩子在充满创新与前沿的深圳,来场“爸”气少年的“驾”日之旅。深圳,一座从昔日的海边渔村蝶变为现代化大都市,一个改革前沿的创新之地。它的外在让人仰望,内在让人迷恋。[44]

城市文化宣传希望利用各种媒介赋予城市个性以统一的标签。“标签”可以帮助人们建立关于城市的初步印象,但标签化的认知往往是扁平的。在深圳文化记忆中,加班忙碌的年轻人、繁华喧嚣的夜景、鳞次栉比的建筑等常常被旅行者忆及:

说到深圳这座城市,你对它的印象是什么样的呢?我想,应该很多人都会想到改革开放,想到一座高楼大厦鳞次栉比的城市,想到每天都在奋斗的996的年轻人,想到公路上川流不息的车辆,想到现代化的钢筋混凝土的灰色系,想到琳琅满目的商品,想到繁华的商业中心,想到《春天的故事》那首歌。这些都是和深圳相关的标签,也是大家想到这座城市的第一印象。[45]

记忆“标签”符合人们认知事物的规律,因此是城市文化宣传的重要手段。城市文化标签可以体现城市文化个性,但它们可能是抽象的,甚至是以偏概全的可能遮蔽具象的、生动的、丰满的细节,限制受众认知城市多面向的文化。这会导致人们对城市文化想象的弱化以及城市记忆的浅层化。

旅行者的旅游体验与其城市记忆之间存在相互建构的关系。一方面,在旅游过程中,旅行者以身体为中介捕捉的多感官信息,构成了旅游情境中的时空经验。在感官经验的基础上,可能会延伸出情感和意义层面的认知,例如城市文化认同、自我身份建构等。这些多维度的旅游体验是旅行者建构城市记忆的重要来源。另一方面,旅行者的城市记忆反过来可以丰富旅游体验。城市记忆的存在是旅行者审视城市旅游客体(景观与地标等)的前置条件,影响旅行者的感官体验与认知转化,并能够补充与完善旅游体验。

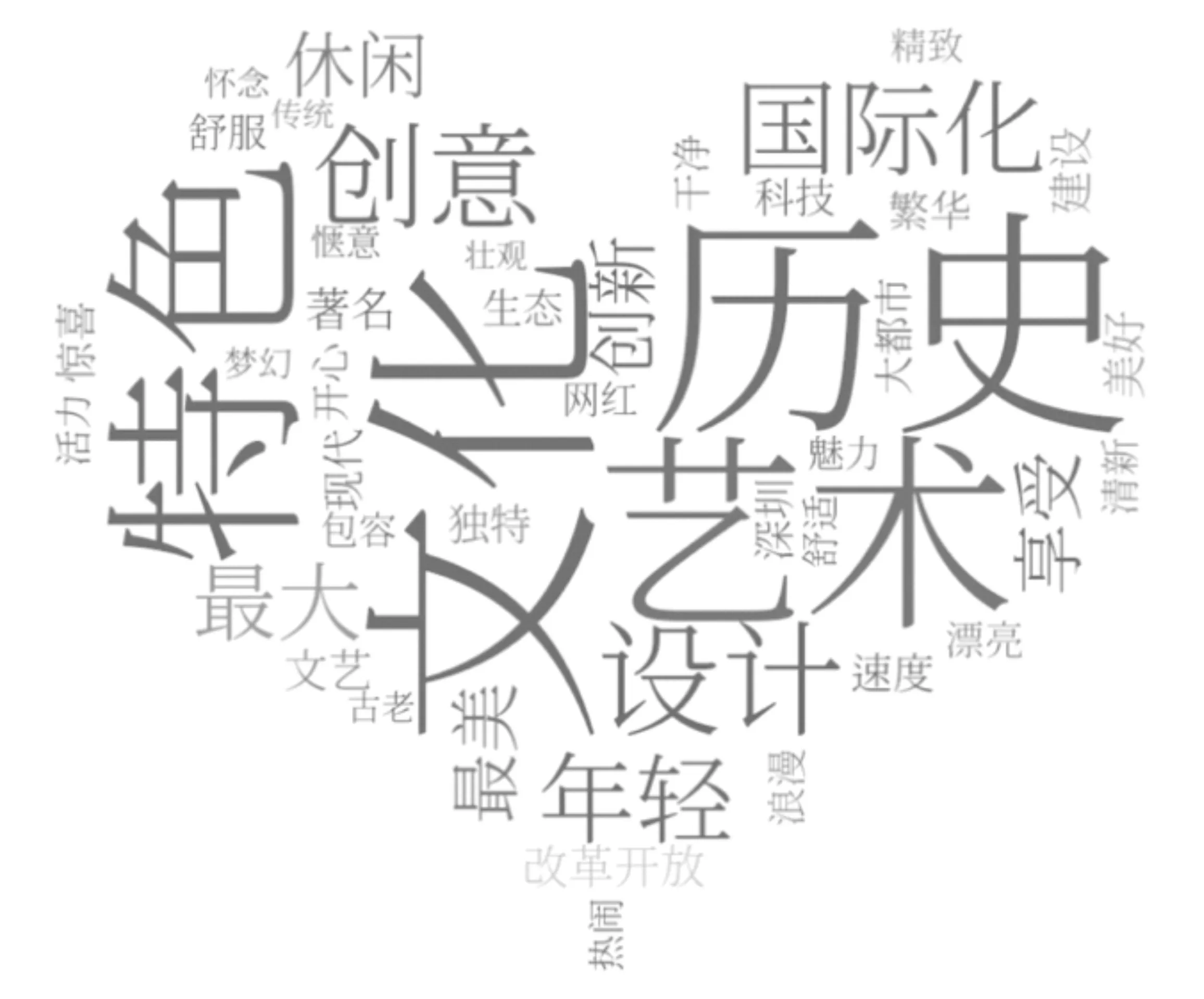

图2 网络游记呈现的深圳城市个性词云图

从词云图(图2)和词频表(表2)可见,“文化”“历史”“艺术”等词汇出现频率最高,说明旅行者对于深圳城市个性的认知主要集中在人文领域。“特色”“发展”“设计”“创意”“国际化”“年轻”“美丽”“开放”等词汇出现频率较高,折射着旅行者对深圳的认知。从形容词的使用上看,旅行者对深圳城市个性的认知,既包括“最美”“漂亮”等描述城市建设和外观形象的词汇,也包括“国际化”“开放”“年轻”等概括深圳发展特点的词汇。“特色”“设计”等高频词汇说明有特色、有创意的城市文化符号最容易被记忆。总的来说,旅行者对深圳的认知和记忆是多维度的。

结合游记文本可见,旅行者的记忆中的深圳个性有以下特点:首先,深圳是拥有独特历史与民俗文化的城市。在实地游访深圳后,旅行者对于深圳市原有的认知与印象受到冲击,对深圳这座现代化大都市的历史有了更深刻的认识与记忆。大鹏所城、甘坑客家小镇、中英街等景点,是旅行者记忆的重要场所。例如,网友“Cookie大曲奇”写道:

深圳居然有一座历史悠久的古城!做攻略看到的时候实在是太震惊了。实在很难把日新月异的城区和古色古香的小城联系在一起。深圳啊深圳,你还有多少惊喜是外地人不知道的?其中有不少特色商铺,民居和祠堂,也不乏小吃诱人,值得花一个半天时间慢慢游历。[46]

第二,深圳在旅行者的记忆中是处于艺术、创意与设计前沿的文艺都市。深圳曾一度被认为是“文化沙漠”,但深圳经济社会的快速发展带动了文化发展。例如,深圳拥有众多艺术馆、美术馆和艺术中心等,到访艺术展、艺术馆是旅行者游访深圳的重要活动。深圳将“艺术”与“设计”融入城市建设与规划之中,被联合国教科文组织授予“设计之都”称号。这些艺术、创意与设计元素形成了旅行者的深圳记忆。网友“朱仔铭”写到:

当代艺术馆建筑非常有特色,个人认为非常值得来看一看。它是由“解构主义急先锋”:奥地利蓝天组设计作为一座“概念建筑”,其造型独特……艺术馆入口扶梯上弯弯的穹顶;流畅的曲面与直线钢铁结合碰撞出与众不同的规律感……从侧面看,是这样的,流畅的流线型非常好看,与极具线条感的顶部结合起来很有未来感。球状平台反映着外墙的线条,球面使线条变成波浪形,好像科幻电影一样……[40]

第三,深圳在旅行者记忆中是活力四射的现代化大都市。“国际化”“开放”“繁华”“现代”“大都市”“年轻”等词汇频繁出现在网络游记中,这与深圳在媒体中的一贯形象相符。例如,一位去哪儿旅行用户在第一次游访深圳后发出感叹:

深圳是个富丽繁华的城市,这里有许许多多的高楼大厦,而这些拔地而起的高楼大厦在灿烂的光阴下似一个个巍峨的巨人。在我眼里这里充溢着太多现代化的风景,霓虹灯下,巨幅的广告牌,处处诠注着现代化生活的脚步,还有,贴在广告牌上的某个明星的身影和那些电子屏,他们仿佛激起了这个时代巨大的财富动力,把现代化大都市的形象更加显现出来。比较有特色的楼,金融类的,觉得金融大楼都很高大上,毕竟与国际接轨……[47]

2020年,深圳市委六届十五次全会阐述了“新时代深圳精神”:敢闯敢试、开放包容、务实尚法、追求卓越。由收集的网络游记可见,“开放”一词出现88次,“包容”出现47次,这与深圳“开放包容”的精神较为吻合。这说明旅行者记忆中的城市个性与深圳的城市精神有一定的契合度,但认知的侧重点不同。深圳市委的阐述更加注重经济领域,以实现深圳发展为路径;而旅行者的认知集中在文化、艺术等领域,是深圳发展的外显结果。

六、旅行者的城市记忆与城中人的城市文化认知

对比旅行者的城市记忆与以深圳城市管理者和服务者为代表的城中人的城市文化认知发现,从对深圳地标的认知上看(见表3),较多城中人选择深圳市博物馆、邓小平画像、深圳革命烈士纪念碑等地点作为深圳文化的代表,而旅行者则倾向于前往大梅沙、较场尾等自然景观以及世界之窗等主题公园参观游览。由此可见,城中人的深圳认知与深圳特定的历史人物或者重大历史事件紧密相关,文化取向更为明显,折射着对深圳历史文化和城市精神的认同。而旅行者对深圳的认知和记忆是情境化、体验式的结果,是否适合“拍照打卡”、是否具有可观赏性,是旅行者选择游览景点的标准,感官体验塑造着旅行者的认知和记忆。旅游体验的深度和广度影响着旅行者的城市记忆,如何让旅行者的城市文化体验更丰富,是需要探索的问题。

表3 受访者对深圳文化地标的认知

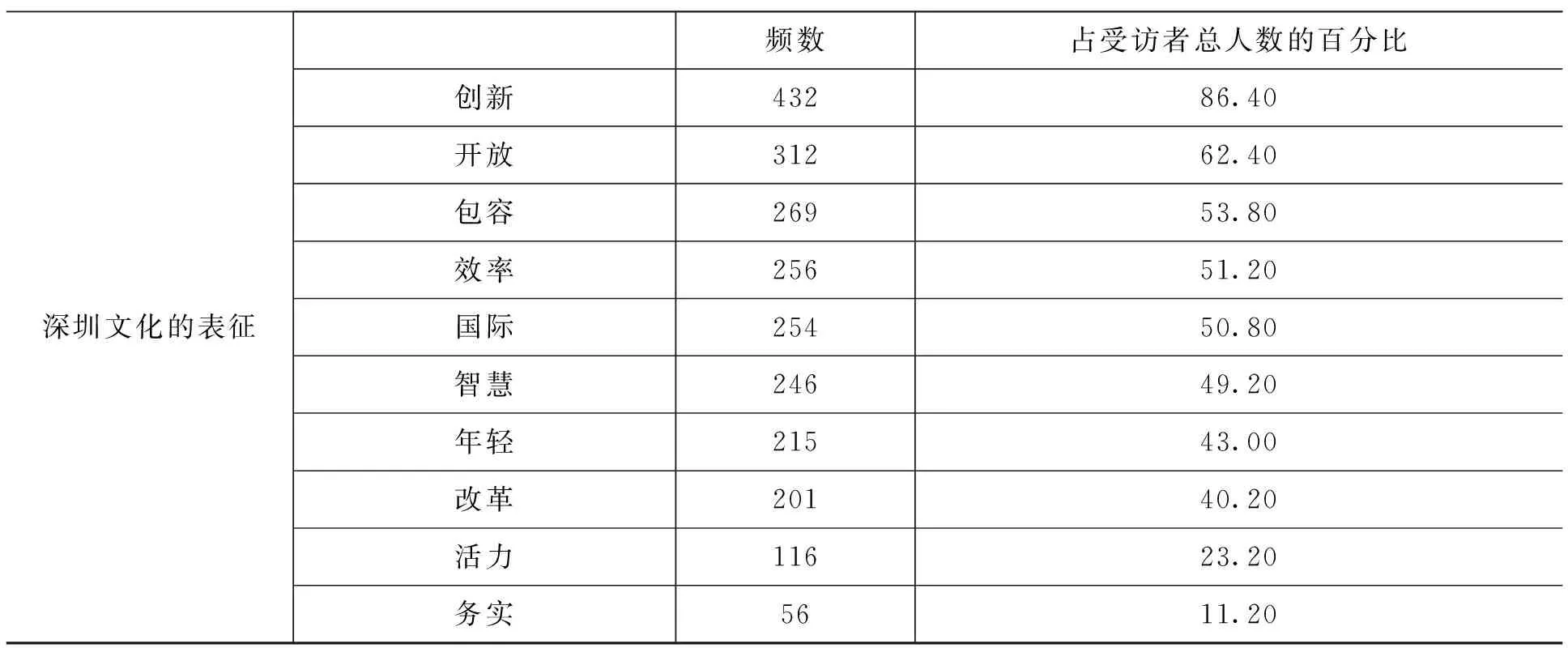

从对深圳城市个性的认知上看,针对深圳的城市管理者和服务者的问卷调查显示(见表4),“创新”“开放”“包容”“效率”“国际化”等词汇体现了深圳的城市管理者和服务者对于深圳个性的理解。如果将这种理解与旅行者的记忆对比,两个群体对深圳个性的认知较为契合。

表4 受访者对深圳文化的认知

城中人认为能够代表深圳文化的活动和仪式(见表5),并没有成为旅行者认知深圳、建构深圳记忆的触媒。一方面,由于文化仪式和文化活动的举办往往囿于某段时间,对旅行者的游访时间提出了要求。另一方面,文化仪式具有较强的地方性,如何推动旅行者认知和理解这些文化仪式,是需要探索的问题。

表5 受访者对深圳文化仪式的认知

七、结论与讨论

(一)旅行者、旅游体验与城市记忆

本研究发现,场所是旅行者建构城市记忆的主要线索,是城市记忆主要的组织逻辑。城市旅行者可以透过记忆重建对于城市的理解与印象,因而城市对于旅行者来说不再是一个物理意义上的空间[48]。这也导致旅行者的城市记忆以“地点”为主要线索被组织,具有碎片化的特征,尚未形成相互关联的记忆链条和体系。旅行者的旅游体验大多停留在知觉体验,其所见所闻并没有经过深度思考转化为意义体验和认知层面的记忆,只有旅行者在旅行过程中通过互动与城市产生深度连接才能加深其旅游体验,从知觉体验向意义体验甚至情感体验转化。

旅行者的旅游体验与其城市记忆处于相互建构的过程之中。从收集的资料可见,在游览深圳之前,旅行者往往存储了对于深圳的特定认知。这种既有认知包括抽象层面的整体了解,以及对于某一景点的评价。从旅行者的自述可见,旅游记忆形成前的认知主要源自影视作品、人际传播、媒体报道、在线旅游攻略等渠道。旅行者在游览时脱离了日常生活经验,通过影视、文学作品等“非旅游物”维系符号化的凝视[49]。哈布瓦赫认为,记忆具有“两重性”,具体的地点或场所会使亲历者对抽象符号有更加具象的理解,从而形成具体而鲜活的记忆,但也会带来记忆的多义性[3]。这意味着,旅行者的旅游体验会对既有认知中的深圳印象形成修正或补充,从而不断充实深圳记忆,而深圳记忆反过来能够丰富旅游体验。

首先,在游览深圳的过程中,旅行者会对比旅游体验与既有的城市印象,更新自己的认知。在前往深圳之前,旅行者会通过去哪儿旅行、马蜂窝等旅游平台,以及抖音、小红书等社交媒体平台搜索有关深圳旅游的信息。这些信息“以非线性的涌现方式汇聚成城市历史”[50],并以知识储备的形式影响旅行者构建城市记忆。而当旅游实践与既有认知出现差异时,旅行者会调整记忆中的城市印象。其次,旅游情境会激活既有认知,并修正、丰富或强化旅行者的城市记忆。最后,旅游体验可以作为对既有城市印象的补充,帮助旅行者建构新的城市记忆。身体在场的旅游实践能够使得旅行者认识城市的多面性,是对标签化、刻板化的既有认知的补充。当旅行者试着体验当地人的生活时,便会产生更多的互动与连接,从而形成更深层次的城市感知和城市记忆。

值得注意的是,拍照是旅行者记录旅游体验的重要手段,也是留存旅行记忆的重要方式。“拍照打卡”是旅行者将身体感官体验转化为影像生产的过程,可以在网络空间引发互动[50]。但当排队拍照成为一种新的“景观”,过分强调拍照以进行社交分享,则会消解旅游体验的内涵。特别是,本雅明所谓的“灵韵”[51]意义上的在场体验被弱化了。拍照不仅是旅行过程中的一种伴随性行为,而是一项不可缺少的“仪式”,改变了“旅游凝视”下的主客关系,以及旅行的情感价值与意义系统[52]。这是探究旅行者的城市记忆需要反思的问题。

总的来看,旅行者作为城市记忆的记忆主体之一,其城市记忆的建构可以成为洞察城市形象和文化传播的窗口。从记忆的层次上看,旅行者的城市记忆是浅层的,呈现记忆内容单一、记忆线索碎片化、记忆形式视觉化等特征,其深层次的文化记忆尚未形成。与本地居民相比,由于旅行者流动性强、在城市驻留时间短,他们在短时间内难以形成深层次的城市记忆。不过,这并不意味着旅行者的城市记忆缺乏意义。旅行者在短时间内游览城市,虽说存在“走马观花”的问题,但这种体验是面上的,而且涉及景点、交通、住宿、餐厅等多个方面,能够形成整体的观感。旅行者还是跨文化意义上的“他者”,他们从旁观者的角度审视城市,其城市记忆可以成为检验城市文化传播效果的参照。因此,在城市文化传播中,重视旅行者的城市记忆是必要的。

(二)城市文化传播反思

城市记忆是城市文化传播的外在效果,亦是城市文化形象的重要组成部分,需要引起城市管理者与服务者的重视。城市形象既是城市本身的地形地貌、城市建设、基础设施和历史,也是公众对城市政治、经济、文化、生态各个方面的感知[53]。作为受众和体验者的旅行者基于旅游体验对某个城市形成的认知和记忆,可以成为评估城市文化传播的参照。通过剖析深度旅行者的城市记忆,并将之与城中人的深圳文化认知对比,可以反观深圳的文化传播。研究发现,旅行者记忆中的城市个性与深圳城市精神,与城中人的深圳文化认知契合,这说明城市形象的定位是明确的。

很多情况下,旅行者的游览感受是对既有认知的重复,并没有在新的旅游体验中抽象出有效的城市记忆。这说明城市文化传播与旅行者的城市文化体验之间存在“断点”。其中,城市文化传播所采用的扁平化的宣传方式,可能导致旅行者既有认知的标签化与刻板化。在社交媒体时代,“网红打卡地”的塑造虽然可以在短时间内扩大景点的知名度,但如果景点宣传与旅游体验之间的落差大,则不利于塑造城市的文化形象。如何弥合旅行者体验与城市记忆之间的“断点”,是社交媒体时代城市文化传播需要思考的问题。

基于上述探讨,笔者认为,城市文化传播可以从如下几个方面入手优化:一是从城市文化传播的角度讲,需要引入战略传播的思维,明确现阶段城市文化传播的主导者、投入者、推动者以及参与者,组织提炼城市文化的内核,设定较为清晰的传播目的和内容,并注重其符号化、媒介化。特别是,在明确城市文化传播的目标和内容之后,需要跳出以招商引资为目标的城市形象、城市品牌传播模式,针对城市形象受众的不同类型,开展差异化的城市文化传播。在全球化时代,诸如深圳这样的国际大都市需要注重面向全球受众开展国际传播,以城市为内容,更以城市为媒介,打造深圳的国际文化形象。二是充分调动文化仪式、文化活动等非物质文化资源,实现多种城市文化符号之间的连通,共同塑造旅行者的旅游体验和城市记忆。三是为旅行者提供更深层次的文化体验,促进旅行者的旅游体验从知觉体验向意义体验、情感体验转化。

(三)研究不足和未来研究展望

本文运用文本分析和问卷调查的方法,阐述了深圳旅行者的城市记忆,并与城中人的城市文化认知进行比照。从样本选择上看,本文选择了去哪儿旅行、马蜂窝等网络平台的长篇游记,这些长文本能够呈现旅行者的旅游体验和城市记忆。不过,游记文本由图片和文字构成,本文目前只对文字进行了分析,对于图片及其与文化的结合未能展开分析,是为缺憾。同时,本文未能将社交媒体中的短文本以及视频文本纳入分析,因而未能呈现网络游记中深圳记忆的全貌。本文分析的样本数据有其特定性,可以通过长篇网络游记激活集体记忆,并且写下长篇游记的人群游览深圳的时间和内容可能更多,从而可以保证分析文本的丰富性和多样性。不过,研究样本和记忆人群的偏向性值得警惕。对于网络游记的写作者和发布者来说,他们的人口统计学特征(例如,年龄分布、地区分布、收入分布等)值得关注,当然由于网络游记的匿名性,获得这些属性数据比较困难。这是未来努力的方向。

在问卷调查的设计与执行上,未能考察普通深圳市民的城市文化认知,是为遗憾。后续研究可以面向深圳市民开展更大范围的调查,亦可以针对深圳的旅行者开展深度访谈,以获得他们建构深圳记忆的细部资料,更仔细地检视城市记忆的形成过程与演变逻辑。本文聚焦国内的旅行者和城市文化的对内传播,未来的研究需要关注国际旅行者和城市的国际传播问题,并开展二者的比较研究。