Emoji面孔的轮廓形状对使用意愿的影响——以汉口水塔Emoji为例

邓俊,吴玉泽,许艳闰

Emoji面孔的轮廓形状对使用意愿的影响——以汉口水塔Emoji为例

邓俊,吴玉泽,许艳闰

(武汉大学,武汉 430072)

研究Emoji设计中面孔轮廓形状对人们使用意愿的影响,为武汉本地文化遗产活化提供理论支持与借鉴。向被试者展示8个具有不同情绪内容和面孔轮廓形状的汉口水塔Emoji,通过问卷的形式分别对被试者的共情能力、感知情绪强度、使用意愿等进行测量。验证了Emoji的面孔轮廓形状对人们感知情绪强度与使用意愿的影响。对汉口水塔Emoji而言,相比倒三角形,人们对面孔轮廓形状为圆形的Emoji具有更强的使用意愿。其中,感知情绪强度在轮廓形状与使用意愿之间起到中介作用,而人们能从面孔轮廓形状与表情内容情绪一致的Emoji中感知到更强的情绪;个体的共情能力对情绪强度的感知具有显著的调节作用。以上研究给人们的启示是,在设计类似主题的Emoji时需考虑面孔轮廓形状对情绪表达和使用意愿的影响,避免产生歧义。

Emoji面孔轮廓形状;情绪强度感知;文化遗产活化;使用意愿

文化遗产作为一种重要的历史信息载体,具有生态、文化、科研、审美、经济等多重价值。武汉自春秋战国以来便是中国南方的军事和商业重镇,素有“九省通衢”之称。它不仅是荆楚文化的重要发祥地,也是中国近现代工商业的主要起源地之一,至今仍保留着众多文化遗产资源[1]。虽然资源数量庞大且大多具有独特的历史文化价值,但武汉本地的文化遗产似乎并没有得到有效的开发。不论在人们的认知还是互动上,都远不及北京、西安这类城市中的文化遗产那样充满活力,而文化遗产恰恰只有在利用过程中才能实现可持续发展[2]。近年来,随着线上聊天工具和社交媒体的日益普及,种类丰富、形式多样的Emoji表情符号逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一种交流语言。除了代替一般的文字功能以外,Emoji有时还能充当流行文化的载体。在拥有广大受众的同时,其自身也极具包容性,能够与各种不同风格特点的内容元素相结合,成为当代文化品牌推广与传播的重要工具。目前,国内许多文物保护、旅游等单位尝试通过Emoji的形式来吸引大众对文化遗产的关注,其手法通常是将特定的遗产内容拟人化,赋予原本冰冷的建筑或文物以情感。事实上,Emoji的主要功能便是在文本交流中传递情绪[3],设计者在设计Emoji的时候也重视其情绪的表达,如搞怪的表情和夸张的肢体动作,这些具有明显情绪意涵的元素常常是设计的重点。此外,其面孔的轮廓形状也是构成Emoji的一个重要视觉要素。心理学相关的研究表明,特定的几何形状能够给人带来情绪暗示[4]。那么面孔轮廓形状是否对Emoji整体的情绪产生影响,以及它是否会影响人们对Emoji的使用意愿,这些问题还鲜有人研究。尤其在与文化主题相结合时,设计任务面临更多的取舍,合理把控Emoji的情绪表达,不仅直接影响设计的效果,在受众使用的过程中也能够侧面推动文化的传播,促进遗产的活化。对于武汉这样亟待合理开发本土文化遗产资源的城市更具有借鉴意义。

1 理论基础与文献综述

1.1 CMC中的Emoji概念

Emoji,即“表情符号”,源自日语词汇“絵文字”(えもじ),是计算机媒介沟通(Computer-mediated Communication,简称CMC)中常用的一种非语言工具。与一般的面对面交流相比,CMC中缺乏面部表情、语调、手势等非语言提示,在一定程度上影响信息的传递[5],而Emoji弥补了这种非语言提示的缺失[6]。人们使用Emoji来履行一些实际的语言功能,如信息解释、替代语言表达等[7]。Emoji代替了真实沟通情境中人的面部表情,研究表明,在CMC中使用Emoji会产生与面对面交流类似的神经反应[8]。Jaeger等[9]通过分析33个表情符号发现大多数Emoji可以表达一种或多种情绪。因此,使用Emoji不仅可以表达和增强情绪[3],为交流增加额外的情感或语境意义,提高信息对接收者的吸引力[10],还可以在帮助使用者调整语调和整理会话的同时,消除文本中的歧义[11-12],促进接收者对态度和意图的感知,起到管理和维护人际关系的作用[13-15]。

1.2 Emoji的情绪表达

已有关于Emoji的研究多是跨领域的,且各领域均有不同的研究侧重[16]。除了用户和平台,研究者还关注于Emoji内容本身,即在CMC中Emoji作为人脸替代时所展现出的面孔表情如何影响用户,用户面对这些表情时所表现出的使用偏好等。人们在CMC中选择具体的Emoji时,会先对其象征的情绪含义进行评估,以使文本符合自己情绪表达的需要。知觉符号系统理论[17-18]认为,情绪具有具身性,认知本质上是知觉的。人们对外界刺激(包括知觉、运动、情感)的表征和加工,与知觉、运动、情感过程本身在认知和神经水平上享有共同的系统。身体将刺激的经验,即知觉符号,长时间存储于大脑的记忆中,相关符号通过组合形成多模式的仿真器(Simulators),从而使认知系统即使在客体或事件没有出现的情况下也能够建构出它们的具体仿真(Simulations)。通过这种通道,人们能够在“看到”情绪时产生“共鸣”[19]。从已有的研究与日常生活经验可知,面部表情是Emoji中最能引起情绪感知的视觉要素,拥有面部表情的Emoji更能激发人们的情绪共鸣[20]。面部表情作为人类情绪的一种外在表现,正常人可以通过分析其中的肌肉运动来识别情绪[21]。Emoji表情所展现出的视觉印象是对这种肌肉运动的一种平面化模拟,因此人们可以分辨不同的Emoji表情,读取其中的情绪。

1.3 基础几何形状的潜在情绪

Emoji本质上是具有名称定义和编码(Unicode)的图形符号[16],从图形设计的角度来看,除了表情之外,它蕴含着一些基本的视觉构成要素。例如,绝大多数Emoji的外轮廓都呈现出椭圆或正圆的几何形状。认知心理学相关的研究表明,形状作为图形最基本的视知觉特征之一[22],人们能从基础的几何形状中感受到潜在的情绪,甚至性别和身份[4,23]。

与一般的刺激相比,带有生物和情感线索的刺激,如情绪面孔[24],以及需要快速反应的消极或威胁性刺激能够更强烈地吸引人们的注意力。因为所有这些物品都会自动唤起特定的情感和行为,所以人们能够较容易地识别出与这些刺激物相关的几何形状(即直线、曲线和角),这种能力具有深刻的进化意义[25-26]。研究表明,视觉刺激中的特定几何属性能够传达积极与消极的情绪含意[4]。Osgood等[27](1957年)在一个凭借一组主观语义差异量表评估一些几何图形的试验中发现,锐角形状传达了消极的含义,而圆角形状则激发积极的态度。Bar等[28]的实验显示,人们对带有尖锐特征物体的厌恶程度明显高于曲面物体。Pavlova等[29]认为,消极情绪与感知到的几何形状的不稳定性呈正相关。Watson等[30]的实验更具体地表明,倒三角形状和负面情绪的人脸被人们识别的速度一样。Manippa等[4]揭示了人们会依据几何特征将特定的几何形状(圆形、正方形和三角形)与身份(自我、朋友和陌生人等)联系起来的事实。

2 假设与模型

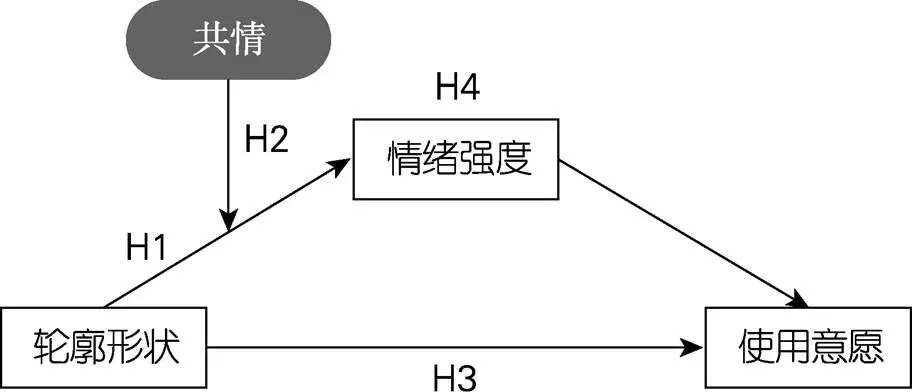

人们之所以能够从Emoji中感知到情绪,不仅只受Emoji内容单一因素的影响,还与Emoji的面孔轮廓形状有关。虽然表情内容作为Emoji中最主要的视觉构成要素,其本身就携带情绪信息,但面孔的轮廓形状作为另一个重要的构成要素,尽管不直接充当情绪符号,却在人们实际的文本交流中成为一种潜在的情绪影响因素。由此人们可以提出假设:Emoji面孔的轮廓形状会影响人们感知到的情绪强度。具体而言,Emoji的表情内容所蕴含的情绪大致分为积极、消极等2种。基础的几何形状与之类似,如同心圆、倒三角形这2种形状在过往的研究中就分别表现出潜在积极和消极情绪效价[30-31],可以将它们分别看作象征积极与消极2种情绪的轮廓形状。因此,面孔轮廓形状与表情内容情绪一致的Emoji能够显著提高人们感知到的相应情绪强度。假设归纳如下。

1)H1:Emoji面孔的轮廓形状会显著影响人们感知到的情绪强度。

2)H1a:对于积极内容的Emoji,与倒三角相比,圆形面孔能够显著提高人们感知到的积极情绪强度。

3)H1b:对于消极内容的Emoji,与圆形相比,倒三角形面孔能够显著提高人们感知到的消极情绪强度。

值得注意的是,个体的认知差异对情绪刺激的反应强度存在偏差。Kawakami等[32]在一项研究中发现,面对同样一首悲伤的音乐,不同的人有不同的情绪反应,共情能力是影响这种现象产生的重要因素。有关“共情”的定义和具体内容至今在学界仍存在争议,已有的研究基本都从情绪和认知2个角度进行,少部分也关注于行为方面[33]。不过在一些有关情绪、情感测量的研究里,个体的认知差异都被当作是一个重要的测量维度,其中共情能力就是一个关键的变量因子[34]。可以预测在此研究中,人们的共情能力对于情绪强度的感知起到一定的调节作用,具体假设归纳如下。

1)H2:共情能力在Emoji面孔轮廓形状对个体感知到的情绪强度的影响中起到显著的调节作用。

2)H2a:对于积极内容Emoji,共情能力在面孔轮廓形状对个体感知情绪强度的影响中起到显著的调节作用。

3)H2b:对于消极内容Emoji,共情能力在面孔轮廓形状对个体感知情绪强度的影响中起到显著的调节作用。

Derks等[35]发现,人们在线上与线下的情感交流其实是相似的。甚至许多时候,CMC表现出比面对面更平凡和更外显的情感表达。因为CMC存在延迟性,个人拥有足够的选择空间来思考多大程度上向沟通伙伴表达自己的情绪,这也说明人们在CMC中使用Emoji是一个主动选择的过程。有关Emoji行为科学领域的研究揭示Emoji的使用偏好主要受2个因素的影响:用户对Emoji内容的选择,以及Emoji所表达的情感与真实情感的匹配程度[16]。Emoji内容是对人脸表情的模拟,是一种情绪信息的传递符号。如果其中情绪的强度足够突出或明确,在一定程度上能够激发人们更多的关注和使用意愿。在前文的假设中,Emoji面孔的轮廓形状就是影响情绪强度感知的一个重要因素。由此可以进一步预测:Emoji面孔的轮廓形状通过影响个体对情绪强度的感知进而影响使用意愿。即情绪强度在面孔轮廓形状(自变量)与使用意愿(因变量)之间充当中介变量,起中介作用。假设归纳如下。

1)H3:Emoji面孔的轮廓形状能够显著影响人们的使用意愿。

2)H3a:对于积极内容Emoji,与倒三角形相比,人们对圆形面孔Emoji的使用意愿更强。

3)H3b:对于消极内容Emoji,与圆形相比,人们对倒三角面孔Emoji的使用意愿更强。

4)H4:情绪强度在Emoji面孔轮廓形状对人们使用意愿的影响中起到中介作用。

5)H4a:对于积极内容Emoji,情绪强度能够中介面孔轮廓形状对人们使用意愿的影响。

6)H4b:对于消极内容Emoji,情绪强度能够中介面孔轮廓形状对人们使用意愿的影响。

基于此建立了研究模型,见图1。

图1 研究模型

3 方法与过程

3.1 实验材料

建筑既是文化的具象化,也是历史发展与变迁的重要见证。汉口水塔作为现代武汉的一张城市名片,曾与数代老武汉人的生产生活息息相关,具有较高的知名度和代表性。以此为设计主题,一方面可以模拟现实情况下同类Emoji的设计形式,增强实验结果的可靠性;另一方面也能为今后类似主题的文化遗产活化、推广、应用等实践活动提供一定的参考。

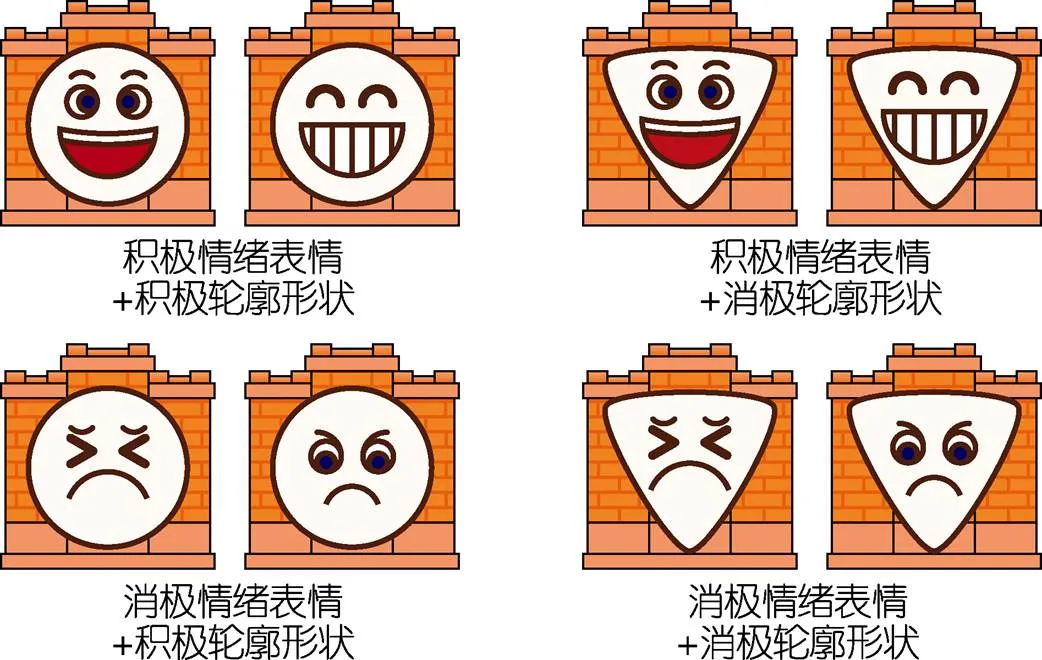

此次研究实验,设置8份不同的实验材料:以汉口水塔的卡通形象为主要视觉元素,由4种蕴含积极与消极情绪的表情与2种面孔轮廓形状(象征积极情绪的圆形和象征消极情绪的倒三角形)组成8个Emoji,见图2。之所以选择这4个表情来分别代表积极与消极2种情绪的Emoji内容,是因为它们在人们的日常使用中出现频率较高,且基本不存在诸如讽刺、暗示、夸张等情绪表达上的歧义。选择圆形和倒三角形来分别代表积极和消极2种情绪的轮廓形状,是因为它们在过往研究中被明确证实具有特定情绪效价。在此基础上形成的8个水塔Emoji涵盖了本研究中自变量的各种组合方式,兼具全面性和代表性。

图2 实验材料

实验材料由笔者设计,过程中有意对其他潜在的混杂因素进行控制,如五官特征、表情比例、颜色等。尤其在与汉口水塔这一视觉元素结合时,为避免对原有变量产生干扰,将汉口水塔原本长矩形的外观调整成情绪更为中性的方形,这种比例的改变也符合一般Emoji的设计和使用习惯;同时利用明暗对比的手法加深建筑整体的颜色,以突出Emoji面部轮廓。

3.2 实验问卷

实验采用问卷方式测量变量因子,为保证各测量因子的题项内容效度,采用或参考了已有研究中较为成熟的量表。问卷分为2个部分,第1部分对被试者的人口学特征进行统计,同时测量共情能力。共情强度测量借助目前国际上公认较为有效的人际反应指数量表(Interpersonal Reactivity Index,简称IRI)来进行[33]。相较于其他结构较为单一的量表,IRI结合了主流共情理论中的情感与认知2个维度,包含4个分量表,每个分量表设置7个题项,量级采用Likert5级量表。4个分量表的内部一致性系数为0.71~0.77。第2部分主要测量Emoji面孔轮廓形状的变化对情绪强度与使用意愿2个变量的影响。其中情绪强度的测量参考了简式情感强度量表(Short Affect Intensity Scale,简称SAIS),采用积极情绪、消极情绪两个维度,每个维度各设置3个题项,量级采用Likert6级量表[36-37];使用意愿从情绪传达的准确性和持续使用意愿2个维度来测量,由于该变量测量较为简单,故只设置2个题项,且采用直接提问的方式。

3.3 实验流程

在实验开始之前,所有被试者被告知该研究的基本描述,并同意参与。经过检查,确认他们能够感受到不同Emoji之间的情绪差别。实验开始后,他们首先被要求提供人口学统计信息,紧接着进行共情能力的测量。在此之后,采用组内实验的形式,每一位被试者都被要求依次观看所有的实验材料,即8个汉口水塔Emoji。每一个Emoji下都对应一份包含情绪强度和使用意愿的测量问卷,他们回答完所有问卷,即被告知本次实验任务完成。

4 研究结果与讨论

该研究共招募了50位参与者,其中男性21人,女性29人,详细的人口学特征统计见表1。招募的所有被试者在日常的线上沟通交流中均使用过Emoji。其中4%的人“很少使用”(=2),22%的人“有时使用”(=11),58%的人“经常使用”(=29),16%的人“每次都会使用”(=8)。

表1 被试者人口学特征

Tab.1 Demographic characteristics of participants

4.1 问卷信度检验

该研究采用克隆巴赫系数(Cronbach's α)来反应主要变量测量题项的内部一致性,α系数越高说明量表的可信度越高。从表2可以看出,实验数据信度检验的α系数均大于0.7,说明该研究所采用的量表信度较高。

表2 问卷信度分析

Tab.2 Questionnaire validity analysis

4.2 Emoji面孔的轮廓形状对个体感知到的情绪强度的影响

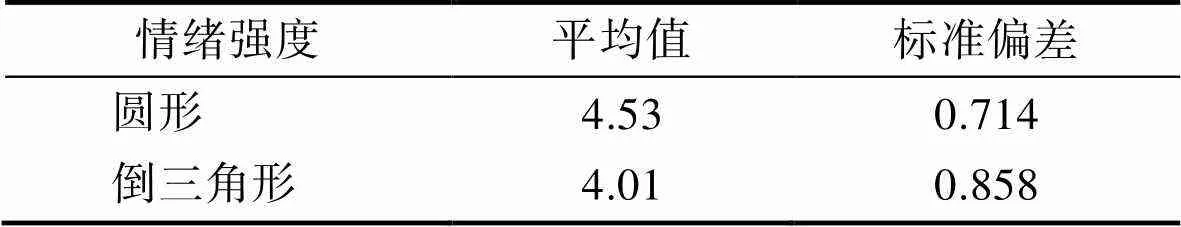

该研究将所有数据分为积极内容Emoji与消极内容Emoji 2组,采用重复测量方差分析来检验被试者从不同面孔轮廓形状的汉口水塔Emoji中感知到的情绪强度是否存在显著差异,测量结果如下。

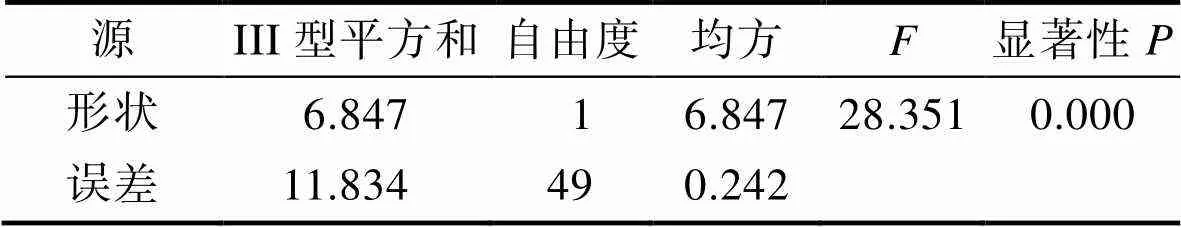

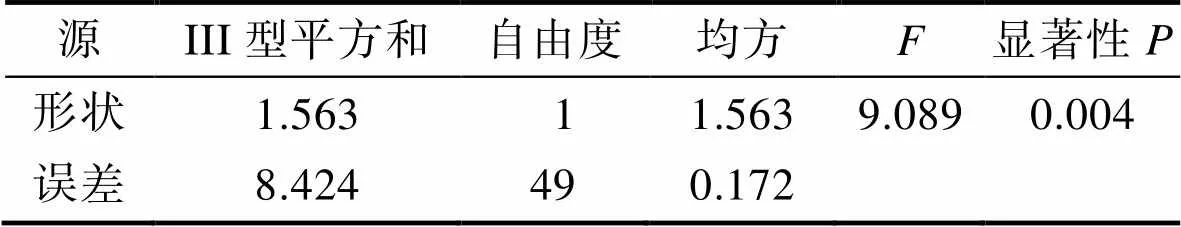

从表4可以看出,对于积极内容的Emoji,被试者从不同面孔轮廓形状的Emoji中感知到的积极情绪强度存在显著差异(=28.351,=0.000<0.05)。进一步观察表3描述性统计结果可知,与倒三角形相比,被试者从面孔轮廓形状为圆形的积极内容Emoji中感知到的积极情绪更强(圆形=4.53,倒三角=4.01),H1a成立。

表3 感知情绪强度的描述性统计结果(积极内容Emoji)

Tab.3 Descriptive statistics results of perceived emotional intensity (positive Emoji)

表4 感知情绪强度的重复测量方差分析(积极内容Emoji)

Tab.4 Repeated measure ANOVA results of perceived emotional intensity (positive Emoji)

对于消极内容的Emoji,从表6可以看出,被试者从不同面孔轮廓形状的Emoji中感知到的消极情绪强度存在显著差异(=9.089,=0.004<0.05)。从表5描述性统计结果可知,与圆形相比,被试者从面孔轮廓形状为倒三角形的消极内容Emoji中感知到的消极情绪更强(圆形=3.86,倒三角=4.11),H1b成立。

表5 感知情绪强度的描述性统计结果(消极内容Emoji)

Tab.5 Descriptive statistics results of perceived emotional intensity (negative Emoji)

表6 感知情绪强度的重复测量方差分析(消极内容Emoji)

Tab.6 Repeated measure ANOVA results of perceived emotional intensity (negative Emoji)

就汉口水塔Emoji而言,面孔的轮廓形状会显著影响被试者感知到的情绪强度。当Emoji的内容情绪与面孔轮廓形状相匹配时,被试者感知到的相应情绪强度更高,H1成立。

4.3 共情能力的调节作用分析

该研究中面孔轮廓形状为分类变量,共情能力为连续变量,故采用分组回归来检验共情能力是否显著调节汉口水塔Emoji的面孔轮廓形状对被试者感知到的情绪强度的影响[38]。

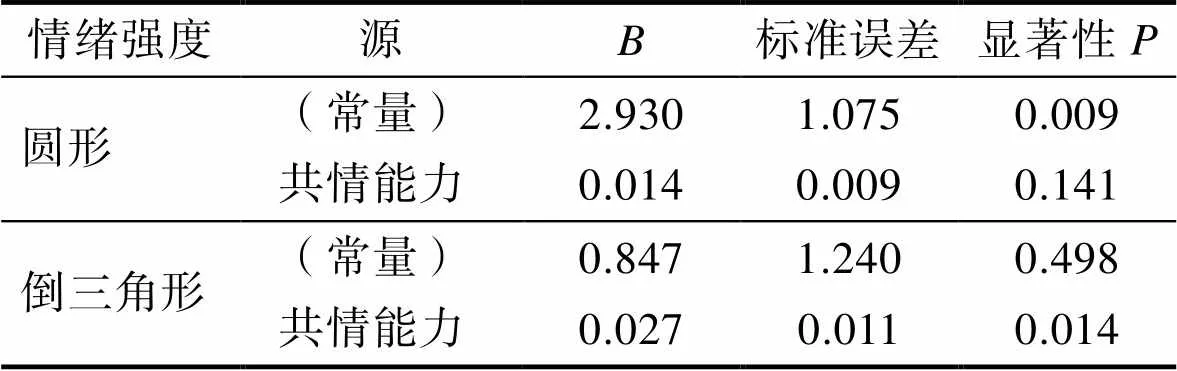

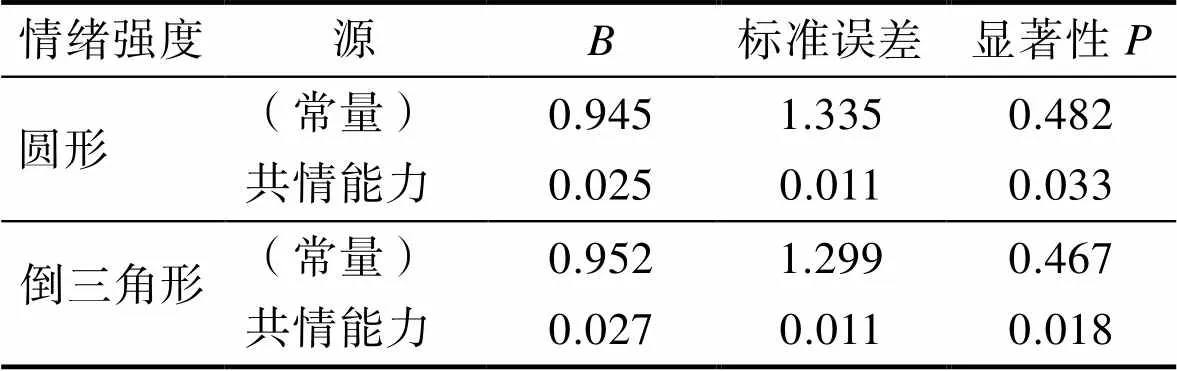

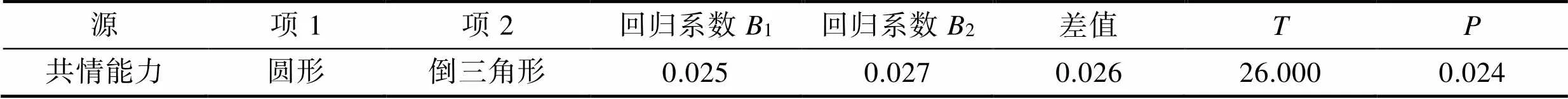

将积极内容Emoji的所有数据按照轮廓形状的取值分为圆形和倒三角2组,然后在每组内进行感知到的情绪强度对共情能力的回归分析,结果见表7。

表7 感知情绪强度对共情能力的分组回归分析(积极内容emoji)

Tab.7 Grouping regression analysis of the moderating effect of contour shape (positive Emoji)

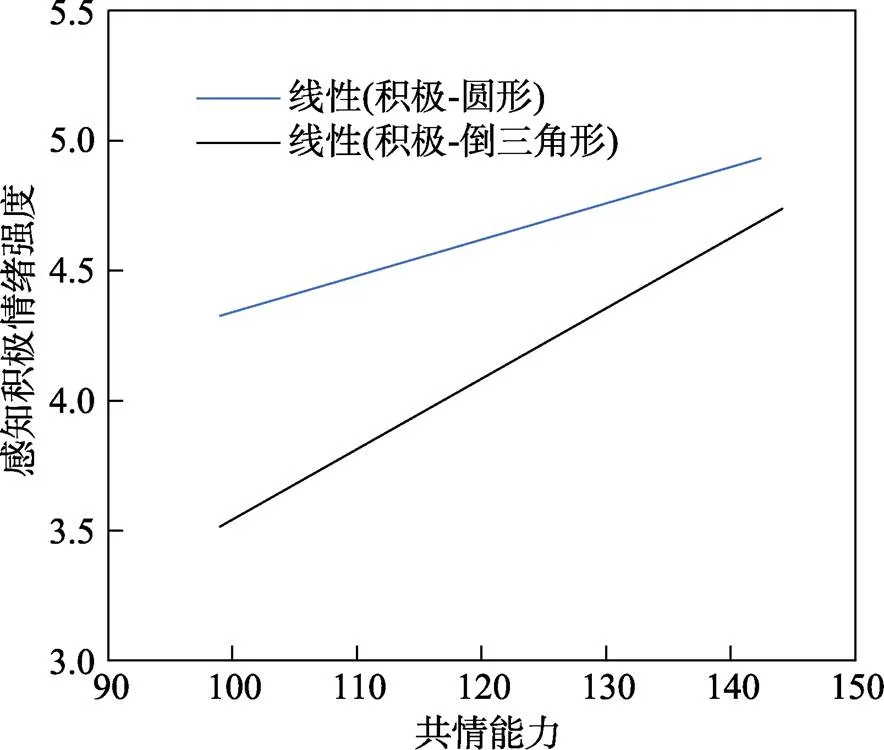

从表7可知,对于积极内容的Emoji,当其面孔轮廓形状为圆形时,共情能力不能显著影响被试者感知到的积极情绪强度(=0.141>0.05)。可能的原因在于:圆形的积极内容Emoji是人们日常使用较为频繁的一类Emoji,对其情绪意义及强度的判断受个体认知差异的影响较小,且基本不存在分歧。当面孔轮廓形状为倒三角形时,共情能力显著影响被试者感知到的积极情绪强度(=0.014<0.05)。由此说明,对于积极内容的Emoji,共情能力在面孔轮廓形状对个体感知情绪强度的影响中发挥了调节作用。H2a成立。积极内容Emoji的面孔轮廓形状与共情能力的具体交互情况见图3。

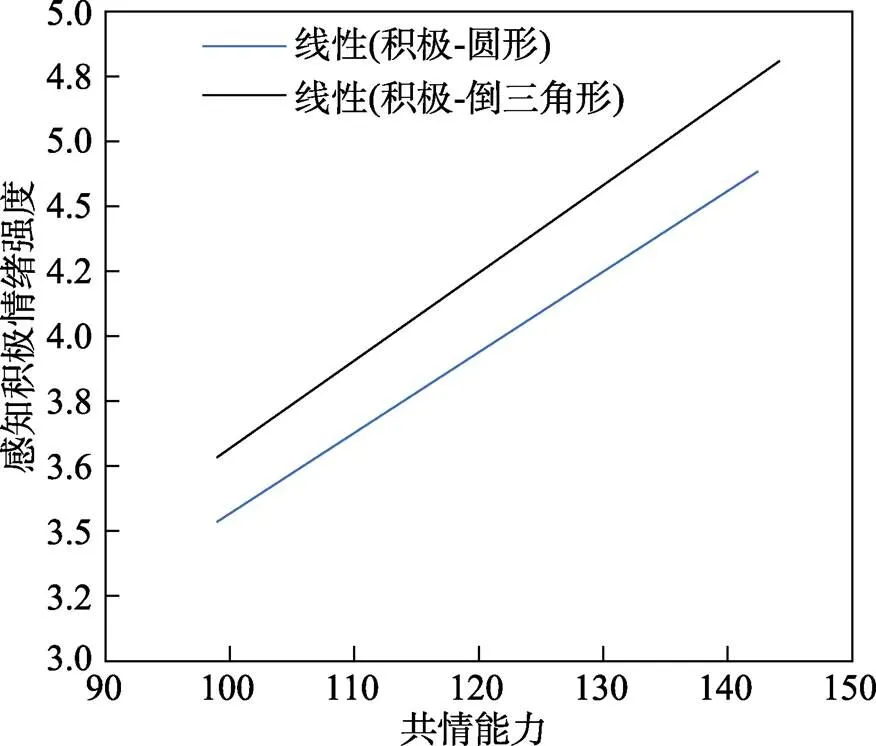

接着将消极内容Emoji的所有数据按照面孔轮廓形状的取值分为圆形和倒三角2组,在每组内进行情绪强度对共情能力的回归分析,结果见表8。

从表8可知,对于消极内容的Emoji,当其面孔轮廓形状为圆形时,共情能力能够显著影响被试者感知到的积极情绪强度(=0.033<0.05);当其面孔轮廓形状为倒三角形时,共情能力同样能够显著影响被试者感知的积极情绪强度(=0.018<0.05)。由于2组内共情能力均对被试感知到的情绪强度有显著影响,因此可以进一步检验两组内共情能力的回归系数是否存在显著差异,结果见表9。

图3 轮廓形状与共情能力的交互关系(积极内容Emoji)

表8 感知情绪强度对共情能力的分组回归分析(消极内容emoji)

Tab.8 Grouping regression analysis of the moderating effect of contour shape (negative Emoji)

表9 回归系数差异显著性检验

Tab.9 Significance test of difference between two regression coefficients

从表9可知,单样本=26,2个回归系数存在显著差异(1=0.027,2=0.025,=0.024<0.05)。由此可以说明,对于消极内容的Emoji,共情能力在面孔轮廓形状对被试者感知情绪强度的影响中发挥了显著调节作用,H2b成立。2组的回归系数分别为0.25和0.27,说明相较于圆形,面孔轮廓形状为倒三角形时的影响幅度更大。消极内容Emoji的面孔轮廓形状与共情能力的具体交互情况如图4所示。

图4 轮廓形状与共情能力的交互关系(消极内容Emoji)

就汉口水塔Emoji而言,共情能力在面孔轮廓形状对被试感知到的情绪强度的影响中起到了显著的调节作用,H2成立。

4.4 Emoji面孔的轮廓形状对使用意愿的影响分析

该研究同样采用重复测量方差分析来分别检验,对于积极与消极2种情绪内容的汉口水塔Emoji而言,面孔轮廓形状是否会显著影响被试者的使用意愿。

从表11可以看出,对于积极内容的Emoji,被试者对不同面孔轮廓形状Emoji的使用意愿存在显著差异(=45.715,=0.000<0.05)。从表10的描述性统计结果可知,与面孔轮廓形状为倒三角形的积极内容Emoji相比,被试者对面孔轮廓形状为圆形的积极内容Emoji使用意愿更强(圆形=7.77,倒三角=6.45)。H3a成立。

表10 使用意愿的描述统计结果(积极内容Emoji)

Tab.10 Descriptive statistics results of usage intention (positive Emoji)

表11 使用意愿的主体内对比检验(积极内容Emoji)

Tab.11 Intra-subject comparative examination of usage intention (positive Emoji)

表12 使用意愿的描述统计结果(消极内容Emoji)

Tab.12 Descriptive statistics results of usage intention (negative Emoji)

从表13可以看出,对于消极内容的Emoji,被试者对不同面孔轮廓形状Emoji的使用意愿同样存在显著差异(=5.703,=0.021<0.05)。从表12的描述性统计结果可知,与面孔轮廓形状为倒三角形的积极内容Emoji相比,被试者同样对圆形的消极内容Emoji使用意愿更强(圆形=7.89,倒三角=7.54)。H3b不成立。

表13 使用意愿的主体内对比检验(消极内容Emoji)

Tab.13 Intra-subject comparative examination of usage intention (negative Emoji)

就汉口水塔Emoji而言,面孔轮廓形状会影响被试者的使用意愿,H3成立。不论Emoji拥有怎样的情绪内容,被试者对于面孔轮廓形状为圆形的Emoji都有着更强的使用意愿。与消极内容的相比,这一效应在积极内容的Emoji上表现得更加明显(积极= 45.715,消极=5.703)。可能的原因在于:首先,Emoji自出现以来基本都以圆形的轮廓呈现,人们在长久使用的过程中形成了固定的使用习惯;其次,人们在文本沟通中通过使用Emoji来代替人脸的情绪传递功能,圆形相较于倒三角形更贴近现实人类的面部轮廓形状,拟人化程度更高[39]。最后,人们更多在积极的语境里使用Emoji,或者通过Emoji化解消极情绪,除非特殊情境,一般不会使用极端消极的Emoji[40]。

4.5 情绪强度的中介效应分析

该研究运用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行中介作用的检验。在原有数据(=50)基础上,通过随机抽样的方法抽取5 000个Bootstrap样本,对所生成和保存的5 000个中介效应估计值进行大小排序,并由此获得95%的中介效应置信区间。如果中介效应的95%置信区间中不包括0,则表明中介效应显著,具体结果见表14。

表14 情绪强度中介效应的Bootstrap检验

Tab.14 Bootstrap examination of the mediating effect of emotional intensity

注:*表示<0.05,**表示<0.01,***表示<0.001。

从表14可以看出,在积极内容Emoji的面孔轮廓形状对被试者使用意愿的影响关系中,感知积极情绪强度的中介作用显著,间接效应值为0.478 0(>0.05),95%的置信区间为[0.111 1, 0.978 4],H4a成立;在消极内容Emoji的面孔轮廓形状对被试者使用意愿的影响关系中,感知消极情绪强度的中介作用显著,间接效应值为–0.1 729(>0.05),95%的置信区间为[–0.421 3, –0.017 7],H4b成立。

就汉口水塔Emoji而言,情绪强度在Emoji的面孔轮廓形状对被试者使用意愿的影响中起到中介作用,H4成立。

4.6 总结

通过此次Emoji的面孔轮廓形状对人们使用意愿影响的研究可以得出以下结论,对于汉口水塔及类似题材的Emoji而言,特定的面孔轮廓形状具有潜在的情绪暗示,当其与Emoji原有的表情内容所表达的情绪一致时,人们能够感知到更强的情绪。共情能力在Emoji面孔轮廓形状对情绪强度感知的影响中起到显著的调节作用,个体的共情能力越强,感知到的情绪强度越高。Emoji的面孔轮廓形状会影响人们的使用意愿,但不论Emoji内容为何,人们都更偏好面孔轮廓形状为圆形的Emoji,是因为使用习惯使人们更偏好于圆形Emoji,圆形Emoji拟人化程度更高,更贴近现实中人的面部样貌;Emoji使用情境的影响,人们很少使用极端消极的Emoji;人们感知到的Emoji情绪强度在面孔轮廓形状对使用意愿的影响中起到了中介作用,即面孔轮廓形状通过影响情绪强度的感知来影响使用意愿。

5 结语

武汉作为一座历史名城,文化遗产资源不仅丰富,且地域特色鲜明,具有巨大的开发潜力和价值。与故宫、长城、兵马俑等名胜古迹相比,它们绝大多数还不被公众所熟知。Emoji作为一种轻量化的产品,投入成本相对较少,借助线上社交媒体等渠道具有良好的传播性,正适合于资源开发的初期宣传,满足拉近与公众之间的距离、提升公众认知的需要。因此,开发相关主题的Emoji从某种意义上说是实现武汉文化遗产活化漫长道路上的一个起步,为遗产资源的前期开发提出一个具体的操作方法。从这一角度来看,本次研究的结论具有一定的借鉴意义。虽然从设计学角度来说,将文化遗产Emoji化并不是一个复杂的工作,但只有满足人们情感交流的需求、在日常生活中与用户产生亲密的互动、使文化内容得到更多的曝光与关注,产出的Emoji才算真正实现了其价值。尤其在将拟人化的面孔与文化元素结合时,更应该注意尺度和方法,如考虑轮廓形状对情绪传达的影响,避免产生认知上的偏差和歧义等,否则可能造成资源的浪费和用户的审美疲劳,在使用过程中不仅不能推动文化遗产活化,甚至对遗产本身会造成负面影响。

[1] 田燕. 武汉工业遗产整体保护与可持续利用研究[J]. 中国园林, 2013, 29(9): 90-95.

TIAN Yan. Study on the Conservation and Sustainable Utilization of Industrial Heritage in Wuhan[J]. Chinese Landscape Architecture, 2013, 29(9): 90-95.

[2] 喻学才. 遗产活化论[J]. 旅游学刊, 2010, 25(4): 6-7.

YU Xue-cai. Heritage Activation Theory[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(4): 6-7.

[3] GÜLŞEN T T. You Tell Me in Emojis[M]. Hershey: IGI Global, 2016: 354-375.

[4] MANIPPA V, TOMMASI L. The Shape of You: Do Individuals Associate Particular Geometric Shapes with Identity?[J]. Current Psychology, 2021(1): 1-11.

[5] ARCHER D, AKERT R M. Words and everything Else: Verbal and Nonverbal Cues in Social Interpretation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1977, 35(6): 443-449.

[6] BARBIERI F, RONZANO F, SAGGION H. What Does This Emoji Mean? A Vector Space Skip-gram Model for Twitter Emojis[C]// The International Conference on Language Resources and Evaluation. 2016(5): 23-28.

[7] TANG YING, HEW K. Emoticon, Emoji, and Sticker Use in Computer-Mediated Communication: A Review of Theories and Research Findings[J]. International Journal of Communication, 2019, 13: 2457-2483.

[8] GANTIVA C, SOTAQUIRÁ M, ARAUJO A, et al. Cortical Processing of Human and Emoji Faces: An ERP Analysis[J]. Behaviour & Information Technology, 2020, 39(8): 935-943.

[9] JAEGER S R, ARES G. Dominant Meanings of Facial Emoji: Insights from Chinese Consumers and Comparison with Meanings from Internet Resources[J]. Food Quality and Preference, 2017, 62: 275-283.

[10] CRAMER H, DE JUAN P, TETREAULT J. Sender- Intended Functions of Emojis in US Messaging[C]// MobileHCI '16: Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services. New York: ACM, 2016: 504- 509.

[11] LUANGRATH A W, PECK J, BARGER V A. Textual Paralanguage and Its Implications for Marketing Communications[J]. Journal of Consumer Psychology, 2017, 27(1): 98-107.

[12] KAYE L K, WALL H J, MALONE S A. "Turn that Frown Upside-down": A Contextual Account of Emoticon Usage on Different Virtual Platforms[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 60(1): 463-467.

[13] KELLY R, WATTS L. Characterising the Inventive Appropriation of Emoji as Relationally Meaningful in Mediated Close Personal Relationships[J]. Experiences of Technology Appropriation: Unanticipated Users, Usage, Circumstances, and Design, 2015(9), 2.

[14] CHAIRUNNISA S, BENEDICTUS A S. Analysis of Emoji and Emoticon Usage in Interpersonal Communication of Blackberry Messenger and WhatsApp Application User[J]. International Journal of Social Sciences and Management, 2017, 4(2): 120-126.

[15] ALBAWARDI A. The Translingual Digital Practices of Saudi Females on WhatsApp[J]. Discourse, Context & Media, 2018, 25: 68-77.

[16] BAI Qi-yu, DAN Qi, MU Zhe, et al. A Systematic Review of Emoji: Current Research and Future Perspectives[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 2221.

[17] BARSALOU L W. Perceptual Symbol Systems[J]. The Behavioral and Brain Sciences, 1999, 22(4): 577-609; discussion 610-660.

[18] NIEDENTHAL P M, BARSALOU L W, WINKIELMAN P, et al. Embodiment in Attitudes, Social Perception, and Emotion[J]. Personality and Social Psychology Review: an Official Journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc, 2005, 9(3): 184-211.

[19] 刘亚, 王振宏, 孔风. 情绪具身观: 情绪研究的新视角[J]. 心理科学进展, 2011, 19(1): 50-59.

LIU Ya, WANG Zhen-hong, KONG Feng. The View of Embodied Emotion: A New Perspective on Emotion Study[J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(1): 50-59.

[20] JAEGER S R, ROIGARD C M, JIN D, et al. Valence, Arousal and Sentiment Meanings of 33 Facial Emoji: Insights for the Use of Emoji in Consumer Research[J]. Food Research International, 2019, 119: 895-907.

[21] 王甦菁, 邹博超, 刘瑞, 等. 隐藏情绪分析与识别方法[J]. 心理科学进展, 2020, 28(9): 1426-1436.

WANG Su-jing, ZOU Bo-chao, LIU Rui, et al. Concealed Emotion Analysis and Recognition Method[J]. Advances in Psychological Science, 2020, 28(9): 1426- 1436.

[22] BOFF K R, KAUFMAN L, THOMAS J P. Handbook of Perception and Human Performance[M]. New York: Wiley, 1986.

[23] STROESSNER S J, BENITEZ J, PEREZ M A, et al. What's in a Shape? Evidence of Gender Category Associations with Basic Forms[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2020, 87(1): 103915.

[24] RO T, RUSSELL C, LAVIE N. Changing Faces: A Detection Advantage in the Flicker Paradigm[J]. Psychological Science, 2001, 12(1): 94-99.

[25] GABLE P A, HARMON-JONES E. Approach-Motivated Positive Affect Reduces Breadth of Attention[J]. Psychological Science, 2008, 19(5): 476-482.

[26] OHMAN A, MINEKA S. Fears, Phobias, and Preparedness: Toward an Evolved Module of Fear and Fear Learning[J]. Psychological Review, 2001, 108(3): 483- 522.

[27] LUNDQVIST D, OHMAN A. Emotion Regulates Attention: The Relation between Facial Configurations, Facial Emotion, and Visual Attention[J]. Visual Cognition, 2005, 12(1): 51-84.

[28] BAR M, NETA M. Humans Prefer Curved Visual Objects[J]. Psychological Science, 2006, 17(8): 645-648.

[29] PAVLOVA M, SOKOLOV A, SOKOLOV A. Perceived Dynamics of Static Images Enables Emotional Attribution[J]. Perception, 2005, 34(9): 1107-1116.

[30] WATSON D G, BLAGROVE E, EVANS C, et al. Negative Triangles: Simple Geometric Shapes Convey Emotional Valence[J]. Emotion (Washington, D C), 2012, 12(1): 18-22.

[31] LARSON C L, ARONOFF J, STEUER E L. Simple Geometric Shapes are Implicitly Associated with Affective Value[J]. Motivation and Emotion, 2012, 36(3): 404-413.

[32] KAWAKAMI A, KATAHIRA K. Influence of Trait Empathy on the Emotion Evoked by Sad Music and on the Preference for it[J]. Frontiers in Psychology, 2015, 6: 1541.

[33] 杨辉, 安秀琴, 宋丽萍, 等. 共情测量工具的研究进展[J]. 护理研究, 2008, 22(17): 1512-1513.

YANG Hui, AN Xiu-qin, SONG Li-ping, et al. Research Progress on Measuring Tools for Empathy[J]. Chinese Nursing Research, 2008, 22(17): 1512-1513.

[34] EISENBERG N, FABES R A, MURPHY B, et al. The Relations of Emotionality and Regulation to Dispositional and Situational Empathy-Related Responding[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 66(4): 776-797.

[35] DERKS D, FISCHER A H, BOS A E R. The Role of Emotion in Computer-Mediated Communication: A Review[J]. Computers in Human Behavior, 2008, 24(3): 766-785.

[36] GEUENS M, DE PELSMACKER P. Developing a Short Affect Intensity Scale[J]. Psychological Reports, 2002, 91(2): 657-670.

[37] 钟明天, 蚁金瑶, 凌宇, 等. 简式情感强度量表中文版的信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(5): 556-558.

ZHONG Ming-tian, YI Jin-yao, LING Yu, et al. The Reliability and Validity of the Short Affect Intensity Scale- Chinese Version[J]. Chinese Journal of Clinical Psychology, 2010, 18(5): 556-558.

[38] 温忠麟, 刘红云, 侯杰泰. 调节效应和中介效应分析[M]. 北京: 教育科学出版社, 2012.

WEN Zhong-lin, LIU Hong-yun, HOU Jie-tai. Analyses of Moderating and Mediating Effects[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2012.

[39] 王依楠, 张钦. 简单形状的情绪效应[J]. 心理学进展, 2015(8): 471-480.

WANG Yi-nan, ZHANG Qin. The Affective Effect of Simple Geometric Shapes[J]. Advances in Psychology, 2015(8): 471-480.

[40] 靳宇倡, 邓成龙, 吴平, 等. Emoji图像符号的社交功能及应用[J]. 心理科学进展, 2022, 30(5): 1062-1077.

JIN Yu-chang, DENG Cheng-long, WU Ping, et al. Emoji Image Symbol's Social Function and Application[J]. Advances in Psychological Science, 2022, 30(5): 1062-1077.

The Influence of Emoji Face Contour Shape on Usage Intention:A Case Study of Hankou Water Tower Emoji

DENG Jun, WU Yu-ze, XU Yan-run

(Wuhan University, Wuhan 430072, China)

The paper aims to study the influence of face contour shape on people's intention to use in Emoji design, and to provide theoretical support and reference for the activation of local cultural heritage in Wuhan. The participants were presented with eight Emojis with different emotional content and face contour shapes, and their empathy ability, perceived emotion intensity and usage intention were measured by questionnaire. This study verified the impact of Emoji face contour shape on people's perception of emotional intensity and usage intention. For the Hankou Water Tower Emoji in this study, compared with the inverted triangle, people have a stronger willingness to use the Emoji with a round face contour.Among them, perceived emotional intensity plays a mediating role between contour shape and usage intention, and people can perceive stronger emotion from Emoji with contour shape and emotion content consistent.Individual empathy has a significant moderating effect on the perception of emotional intensity.The enlightenment from the above research is that when designing Emojis with similar themes, the impact of face contour shape on emotional expression and usage intention should be considered to avoid ambiguity.

Emoji face contour shapes; emotional intensity perception; cultural heritage activation; usage intention

J516

A

1001-3563(2022)12-0403-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.12.052

2022–01–13

武汉市水务集团VI深化设计服务项目(250000701)

邓俊(1983—),男,博士,副教授,主要研究方向为产品创新与设计管理。

责任编辑:陈作