碳达峰背景下中美制造业双边贸易隐含碳再估算

崔兴华

(江西财经大学 经济学院,江西 南昌 330013)

0 引言

2021 年中央经济工作会议把碳达峰、碳中和工作列成八大重点任务之一,中国2030 年前碳达峰和2060 年前碳中和目标,体现了中国应对全球气候变化的大国担当、对未来世界发展方向的远见,以及对中国绿色转型的战略自信。贸易隐含碳是碳减排的重要领域之一,联合国气候变化框架公约秘书处(UNFCCC)网站公开数据显示,部分国家贸易隐含碳占碳排放的一半左右,包括美国、日本等在内的发达国家通过提高净进口贸易隐含碳占国内碳排放需求的比重来优化贸易结构,在一定程度上通过国际贸易转移降低国内碳排放。因此,贸易隐含碳研究对碳达峰行动方案的制定具有重要的现实意义。而中美两国在国际贸易和全球气体排放中均具有突出地位,虽然中美贸易显著带动了全球的经济发展,但中美贸易导致的全球碳排放也在逐年上升[1]。研究显示,在1997—2003 年,中美双边贸易导致了全球7.2 亿吨二氧化碳排放的增加[2],中国与其他发达国家的贸易也有类似的研究结论[3-5]。但在此过程中,中美两国的环境友好型生产水平存在很大差异[6]。中国在参与全球价值链初期,凭借廉价劳动力和资源禀赋优势迅速嵌入到全球价值链的低端生产环节,在生产大量出口产品的同时排放了大量二氧化碳[7],环境友好型生产水平较弱。据国际能源署(International Energy Agency)统计,2006 年中国的二氧化碳排放量达到60 亿吨,首次超过美国,位居世界第一,且至今仍位于首位。而美国始终处于全球价值链的高端环节,一方面通过高附加值、低排放的生产减少碳排放,另一方面通过从中国进口高碳排放产品来降低自身的碳排放,最终获得了贸易利益和环境利益的“双赢”[8]。因此,在实现碳达峰和碳中和的背景下,贸易隐含碳导致的“碳不公平”现象更加值得关注,本文深入探析中美贸易隐含碳特征,为中国尽早实现碳达峰寻找突破口。

贸易隐含碳问题的研究主要采用投入产出法,投入产出法经历了从没有区分国内中间品和进口中间品差异的单区域投入产出(Single Region Input-Output,SRIO)模型,到放宽进口替代假设的双边投入产出模型(Bilateral Trade Input-Output,BTIO),再到充分考虑中间投入系数异质性和技术系数异质性的多区域投入产出(Multi-Regional Input-Output,MRIO)模型[9]。早期,国内学者闫云凤和杨来科[10]采用双边投入产出模型研究了中美贸易对气候变化的影响,结果发现中美贸易使美国的碳排放减少了2%~4%,使中国的碳排放增加了14%~20%,但该研究并未将中美贸易纳入全球价值链框架下进行分析。随着数据的可得性和质量改善,较为复杂的多区域投入产出模型被广泛应用[11]。赵玉焕和李洁超[12]基于多区域投入产出模型对中美贸易隐含碳进行了测算,并采用SDA 法进行了结构分解,研究发现1995—2009 年中国—美国的净出口贸易隐含碳增长了305.18%,且认为规模效应和结构效应是推动中国—美国出口贸易隐含碳增加的主要原因。邓荣荣和陈鸣[13]采用非竞争型可比价投入产出表测算了中美两国的贸易隐含碳,发现中国—美国的出口贸易隐含碳和净贸易隐含碳始终为正,说明中国在对美国出口货物贸易的同时,付出了巨大的环境代价,但以上研究缺乏产品结构层面的进一步分析。近年来,中美贸易隐含碳研究的视角进一步拓展,部分学者关注单位增加值出口中的贸易隐含碳,发现中国的出口增加值隐含碳虽有所下降,但远高于美国[14-16]。桑丹丹等[6]提出了环境友好型全球价值链(GVC)地位指数的概念,发现中国制造业的发展多依赖于碳排放,多以牺牲环境为代价,环境友好型生产水平较弱。李真和陈天明[17]从贸易经济福利视角测算了中美双边工业品增加值贸易隐含碳的福利分配,研究结果显示,碳福利逆差在中国,碳福利顺差在美国。

综上所述,学术界关于中美贸易隐含碳的相关研究已取得了丰富的研究成果,在已有研究的基础上,本文的主要边际贡献在于:(1)立足碳达峰与碳中和背景,对中美贸易隐含碳导致的“碳不公平”问题做出新的解释,并提出尽早实现碳达峰的行动方案;(2)从行业结构、产品结构以及相对规模差异等方面进行更为全面、深入的分析探讨;(3)结合对数平均迪氏分解法(LMDI)对中美贸易隐含碳排放的影响因素进行分解,以探析中美双边贸易隐含碳的深层次问题。

1 研究方法与数据说明

1.1 中美双边贸易隐含碳的测算模型

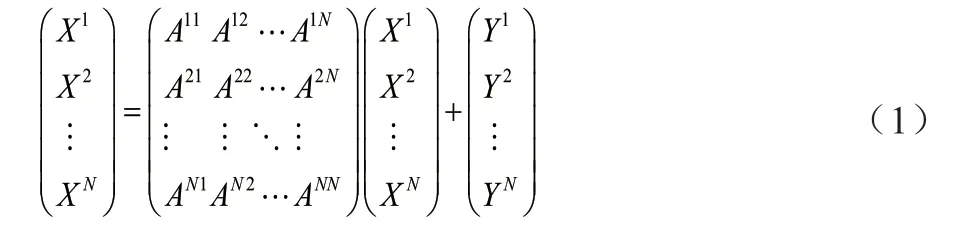

本文借鉴潘安和魏龙[18]、吕延方等[19]的相关研究,构建MRIO 模型表示如下:

式中:X i为i经济体的总产出列向量,Y i表示i经济体最终品需求矩阵。子矩阵A i为i经济体中间产品的直接消耗系数矩阵,表示i经济体国内各部门之间的需求关系,Ai,j表示j经济体单位产出对i国中间产品的需求矩阵,N为国家数。由式(1)可得:

其中,Bi=(I-Ai)-1={bik}为里昂惕夫逆矩阵。式(2)的矩阵形式为X=AX+Y,并可进一步改写为X=(I-A-1)Y=BY。为测算全球价值链框架下的中美贸易隐含碳,还需计算碳排放系数。定义,其中,ωik为i经济体k部门的直接碳排放量,xik为i经济体k部门的总产出,Pi为i经济体单位产出的直接碳排放系数行向量。进一步,i经济体单位产出的完全碳排放系数向量可表示为ci={cik}=Pi(I-Aii)=PiBi。

在两个经济体的双边贸易中,出口贸易隐含碳排放计算公式为:

式中:EXCij为i经济体对j经济体的出口贸易隐含碳,EXij为i经济体对j经济体的出口贸易额。

进一步,在全球价值链框架下,将对外贸易分为中间品和最终品,即:

结合式(3)和式(4),可得到i经济体双边出口贸易隐含碳的计算公式为:

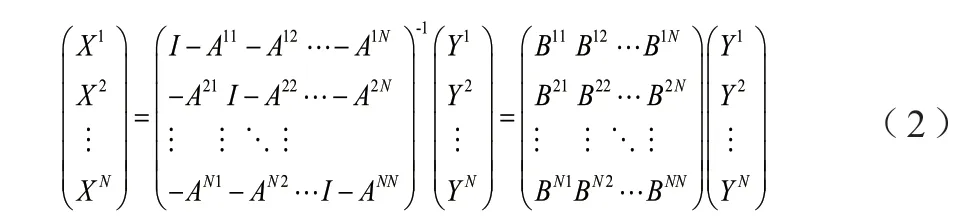

1.2 出口比较碳指数

各部门的出口贸易隐含碳排放量反映的是绝对水平,那么如何能够衡量各部门出口贸易隐含碳排放的相对贡献水平?为此,本文在借鉴Balassa[20]提出的显示性比较优势指数(RCA)基础上,进一步借鉴潘安和魏龙[18]构建的出口比较碳指数(export comparative carbon,ECC)来衡量中美两国各部门出口贸易隐含碳的相对贡献水平,其计算公式如下:

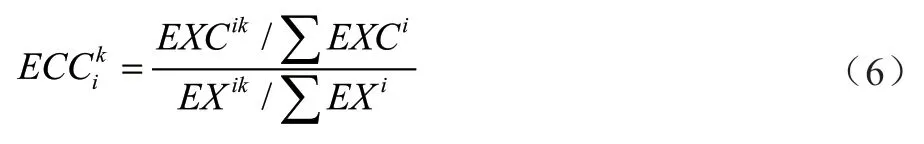

1.3 出口贸易隐含碳的影响因素分解

进一步,本文采用LMDI 法对1995—2009 年间中美贸易隐含碳排放变化的影响因素进行分解分析,将i经济体k部门对j经济体出口贸易隐含碳排放量的变化分解为技术效应、结构效应和规模效应之和,具体公式如下:

1.4 数据与说明

本文所需的中美双边投入产出数据以及部门碳排放数据均来源于世界投入产出数据库(WIOD)和欧盟科学中心,WIOD 数据库于2016 年发布了包含2000—2014年43 个主要国家(地区)的WIOTs,将部门分类扩展到56 个(c1~c56),同时,欧盟科学中心更新了2000—2016 年与WIOTs Release 2016 行业口径一致的二氧化碳排放数据。因此,本文计算中美贸易隐含碳的时间区间为2000—2014 年,并选择制造业行业为研究样本。

2 结果与分析

2.1 中美双边贸易隐含碳分析

表1 为2000—2014 年中美双边贸易出口贸易隐含碳排放量及制造业行业的分布情况。从表1 中可以看出,在中美双边贸易中,中国—美国的出口贸易隐含碳与美国—中国的出口贸易隐含碳之差(A-B)始终为正,即中国制造业在与美国的双边贸易中始终处于隐含碳排放净出口状态。说明在中美双边贸易中,中国为贸易隐含碳顺差国,在出口的商品中,中国比美国承担了更多的碳排放。从具体数据来看,中国制造业对美国的出口贸易隐含碳由2000 年的111.13 百万吨上升为2008 年的301.80 百万吨,上升幅度巨大,经济危机后有所下降。而美国—中国的制造业出口贸易隐含碳远小于中国—美国的出口贸易隐含碳。从隐含碳视角来看,中美双边贸易中存在着巨大的不平衡,美国通过中美双边贸易实现了大规模的碳转移,从中国的出口贸易中获得了巨大的环境利益。造成不平衡的主要原因在于中国和美国在全球价值链中所处的位置不同。在全球价值链的不同分工环节,中国和美国分别扮演着重要的角色:中国通过组装加工,形成“出口导向”的“加工贸易”模式,成为全球价值链中最大的“加工工厂”;而美国凭借先进的技术水平及销售渠道,成为全球最大的最终品消费国,中国表面贸易顺差的背后隐藏着巨大的隐含碳顺差。

表1 中美双边贸易中的出口贸易隐含碳排放及其行业分布单位:百万吨

进一步,从中美双边贸易隐含碳排放的行业分布来看,中国—美国的出口贸易隐含碳具有较高的行业集中度,“计算机、电子和光学产品制造业”“纺织品、服装和皮革制品业”以及“非金属矿物制品业”是三个主要的隐含碳净出口行业。其中,“计算机、电子和光学产品制造业”是中国—美国出口贸易隐含碳排放量最大的行业,2000 年、2008 年和2014 年,该行业占当年中国—美国制造业出口贸易隐含碳的比例依次为24.32%、21.12%和22.37%,可见在中国—美国出口贸易隐含碳排放中,“计算机、电子和光学产品制造业”始终占据较高比重。从美国—中国的出口贸易来看,“化学原料和化学制品制造业”是美国—中国制造业出口贸易隐含碳排放最主要的行业之一,但其绝对量与中国同行业相比明显较小。

上述结果可以看出,中美双边存在着明显的“碳不公平”现象,无论是制造业整体还是细分行业,中国在与美国的双边贸易中始终处于隐含碳排放净出口状态,美国通过进口高碳排放产品实现碳排放转移。在努力实现碳达峰与碳中和的背景下,贸易隐含碳直接关系着达峰时间的早晚和峰值,长期以来,中国承担了美国大量的碳排放,对中国碳达峰的尽早实现带来不利影响。

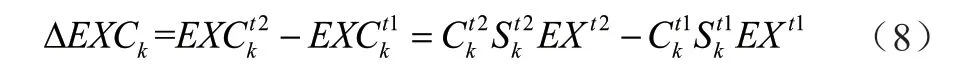

2.2 中美双边出口贸易隐含碳变化趋势分析

2000—2014 年中美双边出口贸易隐含碳排放的变化趋势如图1 所示。首先,从中国—美国的出口贸易隐含碳变化趋势来看,2000—2014 年,中国—美国的出口贸易隐含碳整体呈先增长后下降的变化趋势。在2001 年加入WTO 以后,中国的出口贸易规模迅速扩大,中国—美国的出口贸易隐含碳也呈明显的增长趋势。2007 年后增速下降,随后受2008 年美国金融危机的影响,中国—美国的出口规模下降,出口贸易隐含碳随之持续下降到2009 年。2010—2014 年,中国—美国的出口贸易隐含碳趋于平稳,并呈缓慢下降趋势,而WIOTs 中的数据显示,在2010—2014 年,中国—美国的制造业出口规模呈持续上升趋势,可见在此期间,中国—美国出口贸易隐含碳下降的主要原因在于中国的完全碳排放系数下降,说明中国的生产技术水平在逐渐提高,清洁生产能力在不断加强。其次,从美国—中国出口贸易隐含碳变化趋势来看,2000—2014 年美国—中国的出口贸易隐含碳整体呈波动增长趋势,特别是在2009 年以后,呈现二次增长趋势。

图1 2000—2014年中美双边出口贸易隐含碳变化趋势

但值得注意的是,根据美国能源信息署数据显示,1949—2007 年,美国能源消耗产生的二氧化碳排放量稳定增长,2007 年以后稳定下降,2007 年为美国能源消耗的碳排放达峰年。但从图1 中可以看出,美国在实现碳达峰后仍存在大量贸易净进口隐含碳。尽管目前美国政府并未做出碳中和的承诺,但净进口隐含碳将是未来美国实现碳中和的重要因素。主要原因在于,由碳达峰到碳中和并非自然过渡,美国消费端的碳排放在持续上升,尽管某个阶段可能会出现平台期,但很难大幅下降。如果不通过贸易自由化和产业转移来转移美国国内的碳排放,很难出现环境库兹涅茨倒“U”型曲线,可见,贸易自由化是美国进行碳排放转移的重要途径之一。

2.3 中美双边出口贸易隐含碳产品结构分析

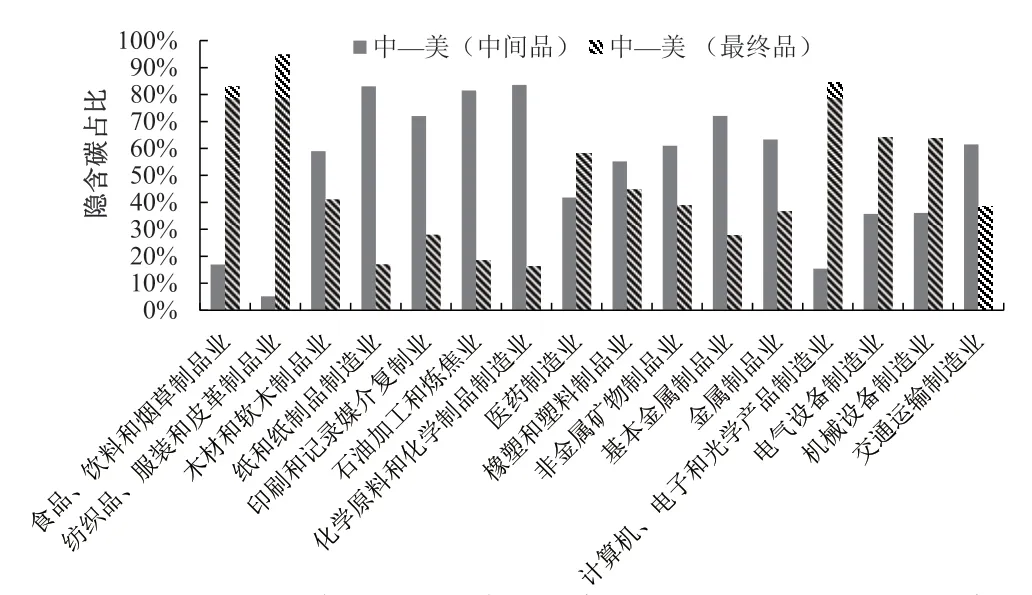

图2 和图3 描述了中美双边贸易中出口贸易隐含碳的产品结构特征。从图2 中可以看出,“食品、饮料和烟草制品业”“纺织品、服装和皮革制品业”“医药制造业”“计算机、电子和光学产品制造业”“电气设备制造业”以及“机械设备制造”表现为中间品出口贸易隐含碳小于最终品出口贸易隐含碳,特别是“纺织品、服装和皮革制品业”和“计算机、电子和光学产品制造业”行业的中间品出口贸易隐含碳与最终品出口贸易隐含碳之间的差距巨大(中间品出口贸易隐含碳占比仅分别为5.09%和15.39%)。而这两个行业也是中国—美国出口贸易隐含碳最高的两个行业,可见中国—美国的出口贸易隐含碳主要集中在最终品,这直观反映了长期以来以“加工贸易”为主的贸易模式是导致中国出口贸易隐含碳增长的主要原因。从图3 中可以看出,美国—中国出口贸易隐含碳的产品结构与中国—美国存在差异,其只有“食品、饮料和烟草制品业”“医药制造业”“机械设备制造”以及“交通运输设备制造业”四个行业的中间品出口贸易隐含碳小于最终品出口贸易隐含碳,且差距并不明显。而其余制造业行业的中间品出口贸易隐含碳均大于最终品出口贸易隐含碳,“木材及软木制品制造业”“纸及纸制品制造业”“基本金属制品业”“非金属矿物制品业”“化学原料和化学制品制造业”的中间品出口贸易隐含碳占比高达90%以上。可见美国—中国的出口贸易隐含碳主要集中在中间品,而中国—美国的出口贸易隐含碳主要集中在最终品,主要原因在于两国在全球价值链当中所处的地位不同,美国在全球价值链中主要从事技术含量较高的中间品生产,而中国因技术水平以及产业配套落后等原因,处在全球价值链的低端环节,被发达国家锁定在特定的生产工序上。

图2 2000—2014年中国—美国中间品和最终品出口贸易隐含碳比较

2.4 出口贸易隐含碳排放相对规模差异

中美双边出口贸易隐含碳排放的相对规模差异情况如表2 所示。首先,从表2 中制造业整体出口比较碳指数的均值来看,中国—美国的出口比较碳指数为0.97,小于1,而美国—中国的出口比较碳指数为1.05,大于1,且美国多数行业的相对碳排放水平大于相对出口水平。这与出口贸易隐含碳的绝对量情况不同,在前文绝对量的分析中,美国—中国的出口贸易隐含碳远远小于中国—美国的出口贸易隐含碳,说明中国—美国出口贸易隐含碳排放量较高的主要原因在于其较大的出口规模。

表2 2000—2014年中美双边出口比较碳指数

其次,从表2 中的产品结构来看,中国—美国中间品的比较碳指数为1.25,美国—中国中间品的比较碳指数为1.31,中国—美国的最终品比较碳指数为0.88,美国—中国的最终品比较碳指数为0.69,可见在中美双边出口贸易隐含碳中,两国中间品的碳排放水平均高于最终品的碳排放水平。比较两国的产品结构可以看出,中国中间品的比较碳指数小于美国,而最终品的比较碳指数高于美国,与前文产品总量的分析结果相一致。

2.5 中美双边贸易隐含碳变化的结构分解

根据公式(10)、(11)、(12),本文进一步将2000—2014 年中美双边贸易隐含碳排放分解为技术效应、结构效应和规模效应,分解结构如表3 所示。

表3 1995—2014年中美双边贸易隐含碳排放量变化的效应分解单位:百万吨

从整个制造业的分解结果来看,在2000—2014 年中国—美国的出口贸易隐含碳变化中,技术效应降低了出口贸易隐含碳排放,规模效应和结构效应均增加了出口贸易隐含碳排放,其中规模效应是导致出口贸易隐含碳增加的主要原因,这与庞军等[21]对我国出口贸易中其他隐含污染排放的结构分解结论相一致。与中国—美国的出口贸易隐含碳的分解结果相似,技术效应同样抑制了美国—中国的出口贸易隐含碳排放,而规模效应是推动美国—中国出口贸易隐含碳排放增加的主要原因,不同的是,结构效应也降低了美国—中国的出口碳排放,且美国—中国的出口贸易隐含碳的三种分解效应均明显小于中国—美国的相应值。

从行业分解结果来看,在2000—2014 年中国—美国出口贸易隐含碳变化的结构分解中,除“印刷和记录媒介复制业”外,其余所有制造业行业的规模效应全部为正,即规模效应是导致各行业出口贸易隐含碳排放增加的主要原因。技术效应全部为负,即技术效应对各行业的出口贸易隐含碳起到抑制作用。而结构效应则因行业的不同存在较大差异,其中,“非金属矿物制品业”和“纺织品、服装和皮革制品业”的结构效应分别为-60.52百万吨和-41.62 百万吨,说明“非金属矿物制品业”和“纺织品、服装和皮革制品业”的结构效应对出口贸易隐含碳起到了重要的抑制作用;而“计算机、电子和光学产品制造业”和“机械设备制造”的结构效应分别为69.49百万吨和60.35 百万吨,说明“计算机、电子和光学产品制造业”和“机械设备制造”的结构效应对出口贸易隐含碳起到了重要的推动作用。技术效应对出口贸易隐含碳的影响均为负的原因在于技术水平的提高有助于改进生产方式和污染处理水平,从而提高生产的清洁度,降低单位产出的碳排放量;规模效应均增加了出口贸易隐含碳的原因在于出口贸易带来了生产规模的扩张,资源和能源的消耗随之增加,继而导致碳排放总量的增长;而各行业的结构效应存在较大差异的原因在于结构效应是取决于要素禀赋效应和环境规制效应共同决定的比较优势[22],对于资本密集度相对较低、环境管制较严格的行业,出口贸易会降低该行业的碳排放;反之,对于资本密集度相对较高、环境管制较宽松的行业,出口贸易会增加该行业的碳排放。

美国—中国的出口贸易隐含碳的行业分解结果同样表现为各行业的技术效应全部为负,抑制了出口贸易隐含碳的增加,规模效应全部为正,推动了出口贸易隐含碳的增加,各行业的结构效应对出口贸易隐含碳的影响方向不一致,同样因行业不同存在较大差异。

3 结论与政策建议

3.1 结论

(1)中美双边贸易存在明显的“碳不公平”现象,中国承担了美国大量的碳排放,不利于中国尽早实现碳达峰。从中美双边出口贸易隐含碳整体情况来看,在2000—2014 年中美双边贸易中,中国—美国的出口贸易隐含碳与美国—中国的出口贸易隐含碳之差(A-B)始终为正,即中国制造业在与美国的双边贸易中始终处于隐含碳排放净出口状态。说明在中美双边贸易中,中国为贸易隐含碳顺差国,在出口的商品中,中国比美国承担了更多的碳排放。可见,中美双边贸易中的环境利益存在着巨大的不平衡,美国通过中美双边贸易实现了大规模的碳转移,中国比美国承担了更多的碳排放。

(2)从行业分布来看,中国—美国的出口贸易隐含碳具有较高的行业集中度,“计算机、电子和光学产品制造业”“纺织品、服装和皮革制品业”以及“非金属矿物制品业”是三个主要的隐含碳净出口行业。同期,在美国—中国的出口中,“化学原料和化学制品制造业”是其出口贸易隐含碳排放最主要的行业之一。

(3)从变化趋势来看,2000—2014 年中国—美国的出口贸易隐含碳整体呈先增长后下降的变化趋势,并在2010—2014 年趋于平稳,下降的主要原因在于中国的完全碳排放系数下降。而2000—2014 年美国—中国的出口贸易隐含碳整体呈波动增长趋势,从两国的变化趋势来看,中国正逐渐向好发展。

(4)从产品结构来看,中国—美国的出口贸易隐含碳主要集中在最终品,长期以来以“加工贸易”为主的出口贸易模式是导致中国出口贸易隐含碳增长的主要原因。而美国—中国的出口贸易隐含碳主要集中在中间品,主要原因在于美国处在全球价值链的高端环节,主要从事技术含量较高的中间品生产。

(5)从贸易隐含碳影响因素分解来看,在2000—2014 年中国—美国的出口贸易隐含碳中,技术效应降低了出口贸易隐含碳排放,规模效应和结构效应导致了出口贸易隐含碳增加,且规模效应大于技术效应,是导致出口贸易隐含碳增加的主要原因。在美国—中国的出口贸易隐含碳中,技术效应和结构效应抑制了美国—中国的出口贸易隐含碳排放,规模效应是推动美国—中国出口贸易隐含碳排放增加的主要原因。

3.2 政策建议

(1)促进贸易结构向“低碳”方向持续优化。应严格控制高耗能、高碳排放产品出口,鼓励高新技术行业、低碳排放行业的出口,如增加服务贸易比重,大力推进包括环境服务在内的相关服务的出口等,将贸易因素纳入碳达峰行动方案的顶层设计、编制和实施中。

(2)迅速占领碳中和目标下技术经济竞争的制高点。在气候变化领域,围绕绿色发展、碳中和目标提供了一个很好的竞技场,也是新一轮技术革命中的重要方向,故应充分发挥大数据、物联网等高科技新兴产业对制造产业的带动作用,加强对碳捕获、收集和封存(CCS)等新技术的研发和普及,降低中国实现碳中和目标的成本。

(3)培育清洁型要素优势。中国过去传统的资源禀赋优势以及简单嵌入全球价值链的粗放型发展方式正在发生改变,应通过培育清洁型要素优势来实现深度融入国际分工体系,充分发挥全球价值链下的国际分工所带来的碳减排潜力,推动外贸供给侧结构性改革。