闽江口海域B6矿区海砂资源特征及成因分析

蔡书慧

(福建省地质调查研究院,福州,350013)

海砂是指分布于近岸及陆架海域的细砂、中砂、粗砂和砾砂,通常以水下沙坝、潮流沙脊或潮流三角洲等砂体形态存在,是一种重要的海底矿产资源,可作为建筑材料广泛用于大型工程项目建设和填海造地[1-2]。近年来,随着沿海经济的迅猛发展,尤其是临海工业区的建设,建筑用砂和填料的需求日益增加。笔者依据闽江口海域B6矿区填埋用海砂勘查成果,研究矿床地质特征,探讨矿床成因,为海砂资源的开采及找矿远景提供科学依据。

1 矿区地质概况

矿区位于闽江口外侧水下三角洲地区,其大地构造位置位于闽东火山断坳带中段,福鼎—平和断陷带东侧,闽江口—永定北东东向断裂构造与福鼎—福清北北东向断裂构造交会处北东侧[3]。区域上中生代火山岩地层和燕山期侵入岩广泛出露,海域主要以晚更新世以来的第四纪沉积物为主,其中表层沉积物多为晚全新世。区域地质构造发育,以断裂为主,褶皱为次。褶皱构造受后来的岩浆入侵和火山喷发作用,表现不明显;断裂构造极为发育,主要有燕山期形成的北北东向断裂带和喜马拉雅期形成且第四纪明显活动的北北西向和北东东向2组断裂组合。第四纪以来的新构造运动对区域地貌的发育影响较大,主要以断裂或断裂控制的断块差异升降活动为特征[4-5]。

区内以大面积发育第四纪中-晚全新世长乐组为特征,岩性主要为灰色淤泥、灰色黏土质粉砂、灰色粉砂、深灰色砂质粉砂、粉砂质砂、灰色细砂和灰-灰黄色中细砂等。其中,细砂、中细砂和粉砂质砂是回填用海砂矿的主要贮矿层位。第四纪沉积的基底岩性主要为晚侏罗世正长花岗岩,埋深一般在-40~-88 m。

2 研究方法

在B6矿区开展了地形测绘、综合物探、海底底质调查、钻探和取样测试等工作(图1),根据物探结果,查明了矿区海底地形(地貌)、水深情况和海底浅地层特征;根据12个站位的海底底质调查,了解矿区底质沉积物特征;根据矿区内12个钻孔的钻探工作,揭露了矿床地质特征,并结合沉积物粒度和碎屑矿物等测试,分析矿床成矿因素。沉积物粒度测试由自然资源部第三海洋研究所完成,碎屑矿物由福建省地质矿产局三明实验室完成。

图1 闽江口海域B6矿区地理位置图Fig.1 Geographic location map of B6 mining area of Minjiang Estuary1—底质调查和钻探站位;2—测线及编号;3—等深线;4—矿区范围

3 研究结果

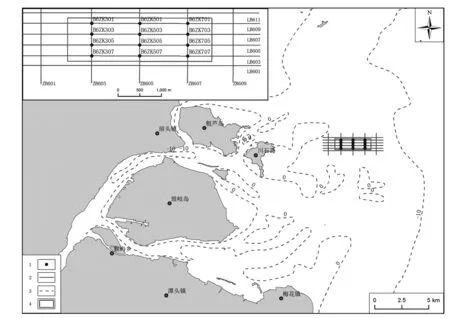

3.1 地形(地貌)

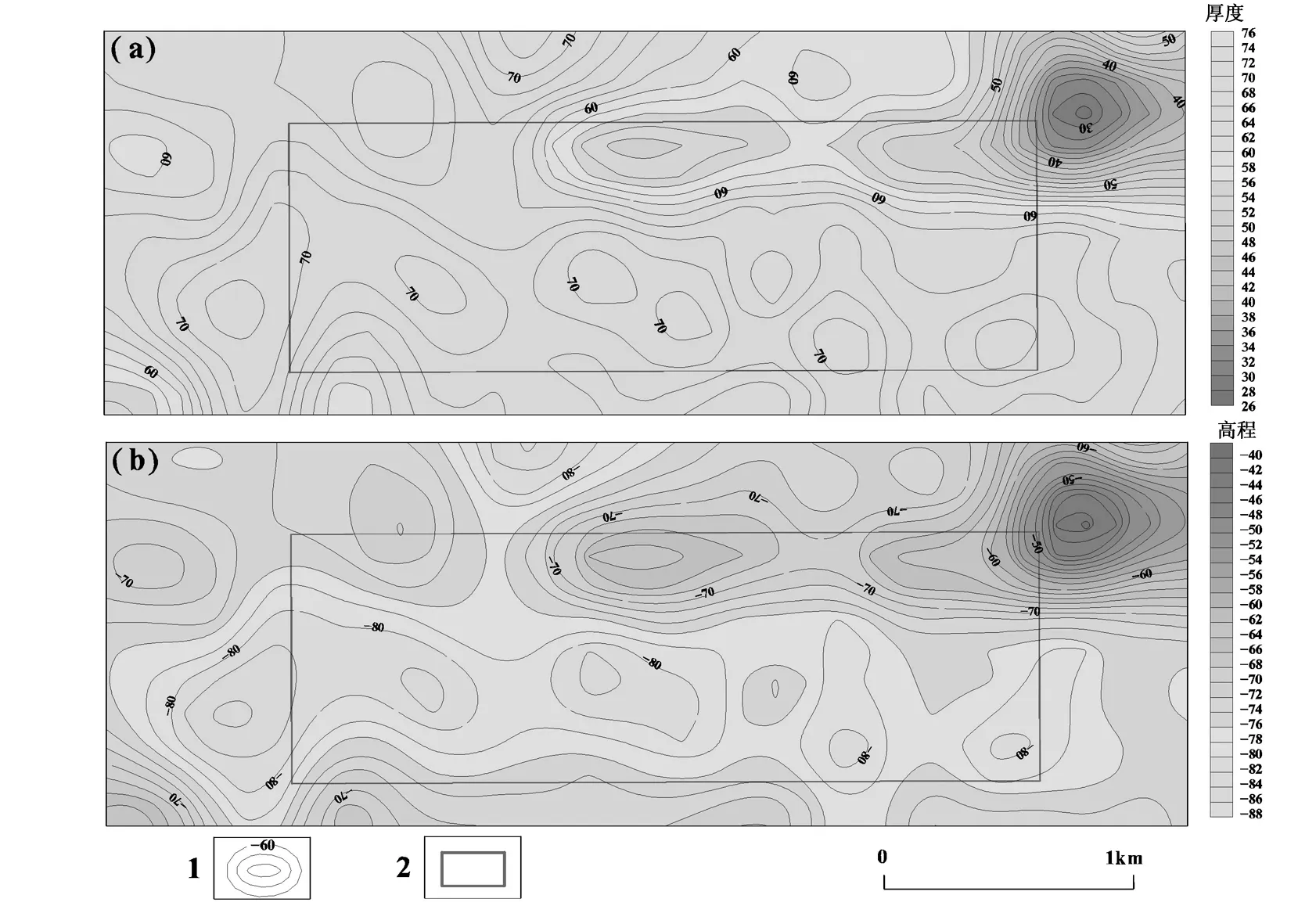

矿区海域水深为1.1~11.4 m(图2a),总体表现为南浅北深、西浅东深的特点,最大值位于东北角,最小值位于中南部。区内海底地形略有起伏,地形高程一般为-5~-16 m(图2b)。矿区总体位于闽江河口水下三角洲地区,地貌成因不仅受构造和岩性的影响,而且受强大的径流、潮流、波浪等各种水动力作用的控制,从而形成复杂的地貌特征;根据侧扫声呐调查显示,区内主要出现沙脊、沙波等微地貌以及拖痕等人为地貌特征。

图2 矿区水深2.5D图(a) 和矿区海底地形2.5D图(b)Fig.2 The water depth 2.5D drawing (a) and seabed topography 2.5D map (b) of the mining area

3.2 海底浅地层特征

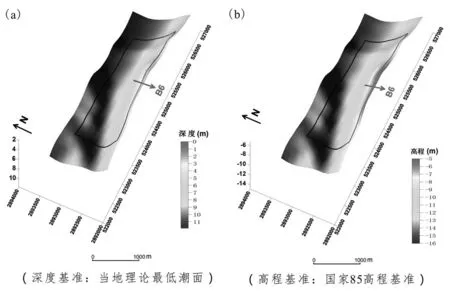

3.2.1 浅地层单元划分

矿区浅地层单元划分主要依据单道地震和浅地层测量成果,按浅层剖面及单道地震剖面上的反射结构、波组特征以及反射终止类型开展地层划分工作,在区内追踪识别了R0(海底)、R1、R2和Rg4个主要反射界面(即浅地层单元界面),据此将矿区基岩上覆沉积地层划分为3个浅地层单元,即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ单元(图3)。

图3 LB609测线单道地震剖面显示的反射界面和浅地层单元特征Fig.3 Reflection interface and characteristics of the shallow formation unitsfor the single-channel seismic profile of LB609 line

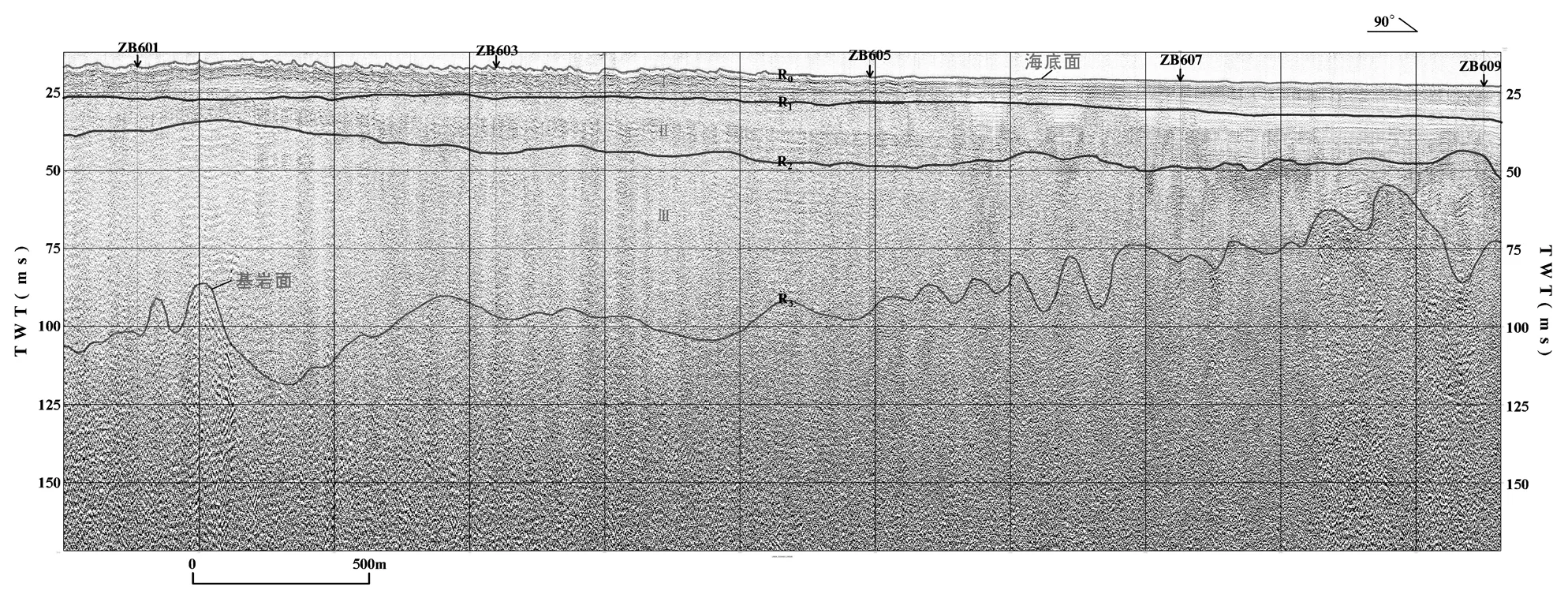

3.2.2 沉积物厚度与基岩面埋深变化特征

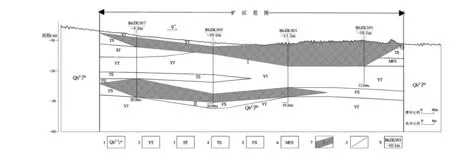

由于受沉积环境、下伏基底起伏及潮流冲刷等影响,全区沉积物厚度总体变化较大,表现为中南部略厚、东北部较薄的特征(厚度起算面:海底面,图4a)。全区沉积物厚度等值线呈扭转弯曲,数值变化较大,一般为30~70 m。其中,沉积物较厚区域主要集中在LB603~LB607线,等值线图总体呈串珠状沿南东东向展布,最大值逾72 m;沉积物较薄区域主要集中在LB607~LB611线的东部海域,等值线表现为串珠状、纺锤状,厚度最小值不足28 m。

与沉积物厚度图特征相似,全区基岩埋深总体变化较大,大致呈现中部深,南北两侧浅的特征,局部起伏变化剧烈。基岩埋深等高线呈扭转弯曲,等高线数值一般为-40~-88 m(高程基准:国家85高程,图4b)。其中,基岩埋深较大区域主要集中在LB603~LB607线,等高线图总体呈串珠状沿南东东向展布,最大值近-88 m;埋深较浅区域主要集中在南北两侧海域,等高线表现为串珠状、雁行状、纺锤状,埋深最小值位于东北侧,接近-40 m。

图4 矿区沉积物厚度图(a)和基岩面埋深图(b)Fig.4 Sediment thickness map (a) and buried depth of bedrock surface (b) in the deposit1—等线值;2—矿区范围

3.3 底质沉积物特征

矿区底质沉积物类型偏简单,根据“建设用砂”标准[6]结合地质取样成果,主要可划分为黏土质粉砂,其次为砂质粉砂、粉砂质砂。粒度在平面上总体上是北东-南西条带状分界,中间细,2侧(北西和南东侧)偏粗。

3.3.1 表层沉积物类型

矿区内大面积分布以粉砂组分为主的沉积物,粒度相对偏细,沉积物类型主要为黏土质粉砂、砂质粉砂,其次为砂。其中,黏土质粉砂约占矿区表层沉积物的50%,主要呈北东-南西条带状分布,贯穿全区;砂质粉砂占全区的33.33%,主要分布在矿区的东南侧,西侧亦有分布;砂主要分布在矿区西北侧,仅占全区的16.67%。粒度参数特征(表1)。

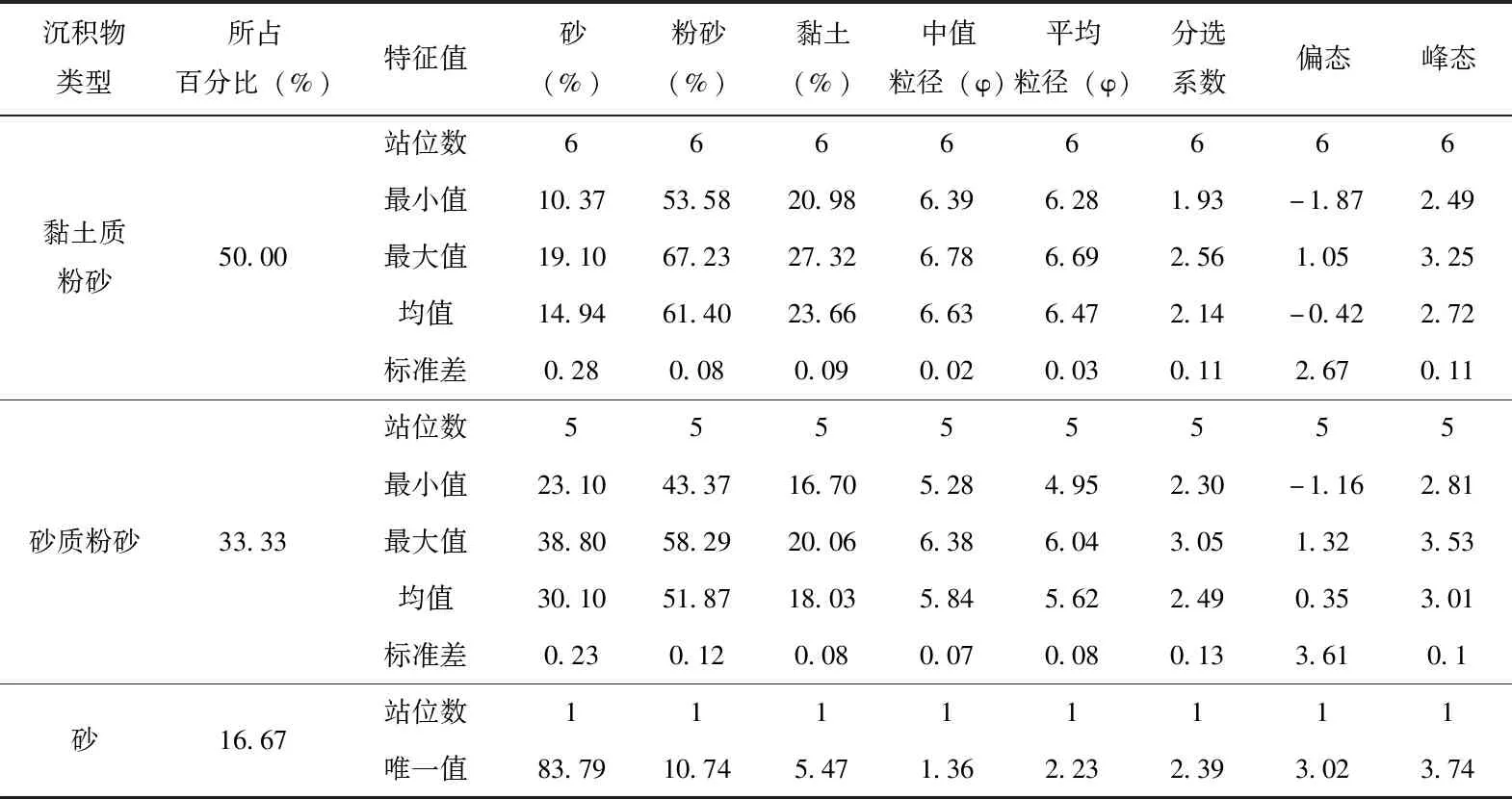

表1 矿区沉积物类型粒度参数特征Table 1 Particle size parameter characteristics of sediment type in the deposit

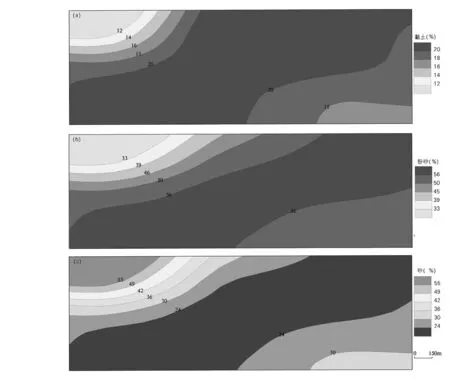

3.3.2 粒度组分特征

对矿区底质沉积物粒级组分百分含量的特征值进行统计分析,可见粒级组分平均含量由高到低依次为粉砂、砂、黏土,其中粉砂组分均值最高,为53.21%。黏土组分的含量为5.47%~27.32%,平均值为19.80%,相对较低,标准差为5.56%,变异系数为0.28,黏土组分的分布特征与粉砂组分较相似,高值区主要呈北东-南西向带状分布在矿区中部,但含量均只有粉砂的1/3左右,低值区主要分布在矿区西北侧(图5a)。粉砂组分的含量为10.74%~67.23%,平均值为53.21%,标准差为15.22%,变异系数为0.28,是矿区分布最多的粒度组分,与沉积物底质分布特征有很好对应性。粉砂组分的高值区主要呈北东-南西向条带状分布在矿区中部,低值区主要集中分布在矿区西北侧(图5b)。砂质组分的含量为9.98%~83.79%,平均值为26.99%,标准差为20.04%,变异系数为0.74。砂质组分的分布特征与沉积物底质分布特征对应性也较好,并且与粉砂组分的分布呈相反趋势,在矿区西北侧含量较高,而在其他区域分布较少(图5c)。

图5 表层沉积物粒级组分等值线图Fig.5 Itour plots of particle actions of surface sediments

4 矿床地质特征

4.1 矿体特征

根据钻孔揭露的情况,矿区20 m以浅范围内共圈定2条回填用海砂矿体,均贮存于第四纪中-晚全新世长乐组海积层中。自上而下,矿体编号分别为Ⅰ、Ⅱ矿体,具体矿体特征如下。

Ⅰ矿体:为闽江口浅滩区出露的海砂矿体的组成部分,矿体直接裸露于海底(图6),产于第四纪中-晚全新世长乐组的中细砂和粉砂质砂中,基本分布于全区,贮存标高在-9.18~-18.72 m,矿体整体呈水平层状、似层状产出,厚度大体表现为由西北往东南逐渐变薄,单工程厚度一般为1.55~8.37 m,平均厚度约3.87 m,厚度变化系数为71.56%;单工程粒级≥0.075 mm,含砂率为51.86%~84.93%,矿体平均含砂率为58.54%,单样最高含砂率可达96.7%,矿体含砂率变化系数为48.95%。

图6 闽江口海域B6矿区回填用海砂矿ZB603线地质剖面图Fig.6 Geological section of ZB603 line for backfilling marine sand mine in B6 mining area of Minjiang Estuary1—中晚全新世长乐组;2—黏土质粉砂;3—砂质粉砂;4—粉砂质砂;5—细砂;6—中细砂;7—回填用海砂矿体及编号;8—地层界线;9—钻孔编号及水深

Ⅱ矿体:为隐伏矿体,产于第四纪中-晚全新世长乐组的中细砂和粉砂质砂中,矿体整体呈层状、似层状产出,往东微倾。矿体从南至北从厚变薄,再变厚,单工程厚度一般为2.1~6.1 m,平均厚度约3.78 m,厚度变化系数为43.91%;单工程粒级≥0.075 mm,含砂率为51.70%~78.11%,矿体平均含砂率为59.50%,最高可达78.11%,矿体含砂率变化系数为51.59%。

4.2 矿砂质量

区内砂矿的矿物成分较复杂,主要以石英为主,含量为65%~70%,其次为长石,含量为15%~20%,泥质含量为3%~15%,少量岩屑含量为2%~8%。矿砂中重矿物主要由磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿、普通角闪石、绿帘石和自生黄铁矿组成,其余重矿物含量较少。矿砂为含泥中细粒石英砂和细粒石英砂,中细粒、细粒结构,偶夹粗粒,浅部结构较松散,深部密实,具有典型层状构造特征。

矿砂主要组分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O、Na2O,其中,SiO2来自石英矿物中,Al2O3、K2O、Na2O来自长石矿物。SiO2含量偏低,但较均匀,Al2O3和Fe2O3含量偏高,原矿达不到硅质原料的一般最低工业指标要求。

矿砂含泥量平均含量为7.9%、云母平均含量为0.6%、轻物质平均含量为0.375%、硫化物及硫酸盐平均含量为0.405%、氯离子平均含量为0.035%、贝壳平均含量为2.1%,原砂放射性核素限量合格,满足回填用砂的工业指标要求。

矿砂物性特征:松散堆积密度为1 330~1 350 kg/m3,平均为1 340 kg/m3;紧密密度为1 400~1 420 kg/m3,平均为1 407.5 kg/m3;饱和面干吸水率为1.2%~1.3%,平均为1.25%。

5 讨论

海砂主要位于海陆结合带、近海陆架和浅海区域,是海陆综合作用的产物,与沿岸地质、海底地貌、物质来源以及气候水动力条件等都有密切关系。

5.1 物质来源

通过对闽江河口表层沉积物重矿物的特征进行分析,总结出闽江口沉积物碎屑矿物来源主要包括闽江输入物质、浙闽沿岸流携带物质和晚更新世的海侵边界层;而闽江口近岸沉积区,矿物组分与闽江沉积物重矿物特征一致,主要受闽江入海的近源物质影响[7]。

闽江流域径流于燕山期的酸性-中酸性岩浆岩和区域变质岩区,其岩性主要为花岗岩、花岗斑岩、流纹岩及其变质岩;主要造岩矿物有石英、长石、黑云母、角闪石等,主要的副矿物有磁铁矿、赤铁矿、锆石、石榴石、绿帘石等。闽江流域重矿物组分优势矿物主要为普通角闪石、钛铁矿、磁铁矿和绿帘石,而矿区沉积的碎屑矿物中,重矿物主要有磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿、普通角闪石、绿帘石等,二者沉积物中重矿物组成特征类似,因此可以推测成矿物质主要来源于闽江输入。闽江携带的粗粒沉积物在水道两侧形成沙坝和沙嘴后,细粒沉积物在径流、潮流和波浪等水动力作用下,沉积于分汊河道间的浅滩区。

5.2 沉积环境变迁对矿区海砂分布的影响

闽江河口区从晚更新世以来主要经历了5~6次海面升降,形成了5~6个海进-海退沉积旋回[5]。矿体产于中-晚全新世长乐组,单道地震显示矿区长乐组沉积厚度为30~70 m,形成于最后一次海进-海退沉积旋回。中全新世时期(4 000 a.BP~3 000 a.BP),闽江河口区海侵达最盛期,随后海平面波动性下降。约1 000 a.BP,闽江口水下三角洲已基本形成现今格局,部分水下三角洲平原向上转为陆上三角洲平原,水下三角洲平原南、北2分汊河道主要沉积了厚层河流相砂质沉积物,水下三角洲前缘主要为细碎屑的海冲积沉积物;前三角洲则为细颗粒的海相泥质沉积物[8]。

矿区沉积物类型主要为黏土质粉砂、砂质粉砂,其次为砂,总体沉积物粒度相对偏细;处于海水较深和水动力条件相对较弱的低能沉积环境。根据钻孔揭露的地质剖面显示,矿区20 m以浅的沉积层由下至上分别沉积黏土质粉砂-细砂、黏土质粉砂-粉砂质砂、中细砂、细砂等4个沉积层,分别代表了4种沉积环境,指示砂矿形成过程中沉积环境的演变。区内沉积第1层黏土质粉砂时,尚处于海水较深和水动力条件相对较弱的低能沉积环境;在沉积第2层细砂时,沉积物粒度相对变粗,区内水深相对变浅,水动力条件有所增强,沉积环境向较高能环境演变;随后在沉积第3层黏土质粉砂时,水深相对变深,水动力条件有所减弱;至沉积表层砂质沉积层组时,区内水深继续变浅,水动力条件相应增强,海底总体处于相对高能的沉积环境,沉积的海砂粒度相对变粗。综上,矿区海砂矿是在沉积环境由深逐渐变浅、水动力条件逐渐加强的背景下沉积形成的;在垂向上,较粗粒的海砂受海平面的波动呈间断产出;在横向上,海砂矿的分布受海底地形起伏的影响,较粗粒的砂矿分布于矿区的西北和中南部区域。

5.3 找矿标志

(1)区域上具备富含石英的酸性岩浆岩、火山岩及变质岩,且风化剥蚀作用强烈。

(2)在地貌上具备向东南面海的海湾环境,平缓的滨海大陆架是矿砂堆积的有利条件。海湾东南开阔,基底平缓,则最容易形成含砂率高、厚度大的回填用海砂矿层。

(3)第四纪中-晚全新世长乐组是回填用海砂矿体的贮矿层位。

(4)海底砂层分布广,砂呈灰白-灰黄色,松散状,石英含量大于80%是回填用海砂矿的直接找矿标志。

6 结论

闽江口海域B6矿床是在区域地质、地形(地貌)、河流、潮流、波浪等多因素的综合作用下形成的。首先,区域上发育大量的燕山期的酸性-中酸性岩浆岩和区域变质岩,为砂矿的沉积提供主要物质来源;其次,闽江入海泥沙经河流通过河口各级分汊进入大海,而在潮流的顶托、盐淡水混合的作用下,不断向河口其它地区搬运、扩散,粗粒沉积物在水道2侧沉积形成沙坝和沙嘴后,较细粒的沉积物在径流、潮流和波浪等水动力共同作用下,沉积于分汊河道间的浅滩区。矿区海砂矿形成于沉积环境由深逐渐变浅、水动力条件逐渐加强的背景下,初步分析认为该矿床成因类型属于滨海海积型回填用海砂矿矿床。通过此次钻探和单道地震工作,揭露长乐组在矿区出露的厚度为30~70 m,且砂矿层具有明显的多层构造,推测矿区海底面20 m以深仍有较大的资源潜力。