制度落差对跨国技术转移的影响

——基于2009-2019年面板数据分析

陈怀超,何智敏,范建红

(太原理工大学 经济管理学院,山西 太原 030024)

0 引言

当前,中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,推动科技发展成为加快转变经济发展方式、提高经济发展质量的重要抓手。尽管中国技术发展水平已经取得较大进步,但与发达国家相比仍然存在一定差距。通常而言,一国技术发展水平不仅取决于内部技术积累,还需要从国外获取先进技术。事实上,跨国技术转移对于促进发展中国家经济发展进而实现技术追赶具有重要意义[1],是发展中国家获取先进技术的重要途径。技术具有情境嵌入性特征,技术有效转移有赖于特定情境。由于技术转移方和接收方处于不同制度环境中,由此形成的制度距离必然会对跨国技术转移产生影响。因此,厘清国家之间制度距离与跨国技术转移关系成为亟待解决的现实问题。

技术转移行为由技术转移方和接收方共同完成,现有文献从单方和双方视角对跨国技术转移影响因素进行了探讨。在单方视角研究中,一些文献研究了技术转移方出口导向[2]和技术能力[3]等因素对跨国技术转移的影响;另一些文献则考察技术接收方学习意愿[4]和吸收能力[5]对跨国技术转移的影响。在双方视角研究中,学者们分析了地理距离[6]、技术势差[6]、文化差异[7]和制度距离对跨国技术转移的影响。其中,就制度距离研究看,王姣娥等[8]从案例视角探讨制度差异对跨国技术转移的影响。综上可见,现有文献缺乏从制度距离视角出发进行的实证研究。

事实上,技术转移双方在政策、法律法规、商业惯例和价值观等方面的差异均会对跨国技术转移产生影响。作为研究国际化问题的重要视角,制度距离对跨国技术转移的影响应该得到更多关注。值得注意的是,国家之间的制度存在质量差异,使得制度距离不仅具有大小之别,还有方向之分。从制度距离方向出发,李康宏等[9]提出制度落差的概念,并将其划分为制度逆差和制度顺差两种,分别表示东道国制度质量高于和低于母国。仅关注制度距离大小而忽略技术来源国制度质量,将难以得出准确的结论。因此,还应考虑制度距离方向,深入探讨制度落差对跨国技术转移的影响。此外,较高的技术水平是技术输出国进行技术转移的前提。作为一国发展和运用科学技术的能力[10],技术来源国创新能力有利于推动当地技术进步,打造关键领域技术“长板”,形成技术“瀑布”,为制度落差下的跨国技术转移提供基础。因此,探讨制度落差对跨国技术转移的影响,需要重点关注技术来源国创新能力所发挥的调节作用。

本文利用2009-2019年中国技术引进面板数据,从技术接收方视角展开实证研究。首先,将制度落差划分为制度逆差和制度顺差,分别研究两者对跨国技术转移的影响;其次,加入技术来源国创新能力,考察其在制度落差影响跨国技术转移中所发挥的调节作用,可为制度落差下中国技术引进实践提供相关政策建议,进而提高中国技术发展水平。

1 文献综述与研究假设

制度由不同维度构成,在实际研究中学者们提出不同分类。Scott[11]提出制度三支柱理论,认为制度包括管制制度、规范制度和认知制度。依据该分类,Kostova[12]提出制度距离的概念,将其定义为国家之间在管制、规范和认知制度环境上的差异或相似程度。由此,将制度距离划分为管制距离、规范距离和认知距离[13]。随着制度距离研究的不断深入,一些学者认识到国家之间的制度距离不仅有大小之别,还存在制度质量高低之分,即制度距离具有方向属性[9,14]。根据制度距离方向属性,李康宏等[9]将制度落差划分为制度逆差和制度顺差,即当东道国制度质量高于母国时称为制度逆差,反之则称为制度顺差。由于认知制度体现的是各国的文化习俗和认知范式,不存在质量高低之分,故认知制度未体现方向性。而且,在实际研究中,Xu等[15]、Zhang[16]采用管制距离和规范距离对相关问题进行探讨。因此,本文从管制和规范维度出发,将制度落差划分为管制逆差、规范逆差、管制顺差和规范顺差4种进行实证分析。

1.1 制度逆差对跨国技术转移的影响

技术对制度具有依赖性[8],高质量管制制度会形成一种支持力,为当地技术发展“保驾护航”。在管制逆差情形下,技术来源国具备完善的管制制度环境,能够维护公平竞争规则、优化资源配置效率,有助于积累更多技术,提高技术转移能力。同时,由于管制制度质量较高,当地技术知识发布渠道更加公开透明,技术接收国在寻求技术引进时更容易找到合适的技术源并形成有效的供需匹配,更能提高技术接收意愿和技术转移频率。而且,在管制逆差情形下,技术来源国具备成熟的监管机制和清晰的法律界限[17],能够为技术转移提供顺畅的沟通渠道,有利于合作契约的执行,以便更好地约束双方的技术转移行为,降低技术交易过程中面临的机会主义风险和不确定性,保障技术转移稳步推进,促进跨国技术转移的实现。据此,本文提出以下假设:

H1:管制逆差对跨国技术转移存在显著正向影响。

耿晔强和都帅帅[18]认为,稳定的社会环境为创新创造了良好的外部条件,有利于促进技术不断发展与进步。在规范逆差情形下,技术来源国规范的行业标准和商业惯例使得研发主体创新行为有章可循,有助于推动技术活动顺利开展并为当地提供更多技术供给,从而为跨国技术转移提供保障。同时,技术来源国拥有健全的规范制度,企业信息披露质量较高,能够缓解技术转移中的信息不对称,保障技术公平转移,进而提高技术接收国的接收意愿。而且,在规范逆差情形下,技术来源国良好的规范环境能够促进技术转移双方交流与合作,避免技术转移冲突,降低沟通成本,减少技术转移阻力,促进跨国技术转移。据此,本文提出以下假设:

H2:规范逆差对跨国技术转移存在显著正向影响。

1.2 制度顺差对跨国技术转移的影响

通常而言,制度对一国技术进步有着重要影响[19]。在管制顺差情形下,技术来源国的政策和法规体系不健全、监管机制缺失,使得当地技术创新无法得到有效保障,技术发展受到限制,技术转移动力不足,难以顺利进行跨国技术转移。同时,技术属于无形资产,技术转移容易受到不完全信息的干扰。技术来源国由于技术发布渠道不透明,容易增加信息不对称,导致技术接收国无法及时获取全面、可靠的技术信息,难以寻找到理想的技术源,技术获取意愿较低。此外,在管制顺差情形下,技术来源国管制制度不完善,使得跨国技术交易风险和不确定性较高,双方权益难以得到保障,不利于技术转移协议的签订和实施,导致跨国技术转移难以顺利实现。据此,本文提出以下假设:

H3:管制顺差对跨国技术转移存在显著负向影响。

有效的制度能够激励企业技术创新[20],高质量的规范制度是一国技术进步的重要保障。在规范顺差情形下,技术来源国模糊的行业标准和商业惯例使得研发主体创新行为难以遵循一定标准,不利于技术积累,导致跨国技术转移难以顺利实现。同时,社会规范体系不完善及当地企业信息发布渠道不畅,使得技术接收国难以找到理想的技术源,获取技术的意愿不高,阻碍跨国技术转移。此外,在规范顺差情形下,技术来源国较低的规范制度不利于技术转移方和接收方实现有效沟通,容易加大技术沟通成本,增加理解和掌握来源国技术的难度,导致摩擦产生,并在技术转移过程中形成制度阻隔。据此,本文提出以下假设:

H4:规范顺差对跨国技术转移存在显著负向影响。

1.3 技术来源国创新能力在制度落差影响跨国技术转移过程中的调节作用

创新能力是一个地区知识和技术发展水平的综合体现[21]。较强的创新能力有助于降低生产主体使用生产要素和整合信息资源的成本,使其能够充分利用创新要素[22],提供更多技术种类和数量,促进当地技术水平不断提升。技术来源国创新能力体现为一种长期促进新技术、新方法、新发明形成和应用的能力,作为一种情境因素,其与国家之间的制度环境差异共同作用于跨国技术转移。

通常来说,一国技术水平提升往往依赖于较强的创新能力。在制度逆差情形下,技术来源国创新能力较强,能够有效利用较高的管制制度和规范制度对当地技术发展产生有利影响,通过释放制度红利提升当地技术水平,扩大双方“技术瀑布”势差,促进技术跨国转移。而且,当技术来源国创新能力较强时,其满足技术市场需求的能力较高。具备高创新能力的制度逆差国家会向技术接收国抛出“橄榄枝”,促使技术接收国引进技术的动机和意愿更强,技术转移效率也更高。而且,在制度逆差情形下,面对管制制度和规范制度“鸿沟”,技术来源国较强的创新能力能促使技术接收国建立更正面、更积极的行为预期,从而增强管制逆差和规范逆差对跨国技术转移的有利影响。据此,本文提出如下假设:

H5:技术来源国创新能力能够增强管制逆差对跨国技术转移的正向影响。

H6:技术来源国创新能力能够增强规范逆差对跨国技术转移的正向影响。

创新能力越强,资源整合效率越高[23]。在制度顺差国家,尽管当地法律法规体系不健全、商业惯例和行业规范不合理,但当国家创新能力较强时,相关部门和企业能够及时觉察到技术变化趋势,快速感知外界技术机会,优化技术资源利用效率,在特定领域开展技术研发活动,因此能够提升技术创新价值。同时,技术来源国较高的技术水平能为技术接收国提供更多选择,对其产生较强的吸引力,有利于提高技术接收国的接收意愿和合作动机,使其更愿意承担技术来源国不完善制度环境所产生的风险,削弱制度顺差对跨国技术转移的阻力,促进跨国技术转移。此外,在制度顺差情形下,创新能力较强的技术来源国更善于应对技术转移过程中出现的问题,更能及时回应冲突和矛盾,减少制度距离隔阂,进而降低管制顺差和规范顺差对跨国技术转移的不利影响。据此,本文提出以下假设:

H7:技术来源国创新能力能够削弱管制顺差对跨国技术转移的负向影响。

H8:技术来源国创新能力能够削弱规范顺差对跨国技术转移的负向影响。

综上所述,本文构建如图1所示的概念模型。

图1 概念模型Fig.1 Conceptual model

2 研究设计

2.1 变量测量与数据来源

2.1.1 跨国技术转移

跨国技术转移是指技术在不同国家或地区之间的流动[10]。中国境内的公司、企业、团体或个人在引进技术前需与技术输出方签订合同[6],技术引进合同额反映跨国技术转移规模。本文参考司月芳等[6]的做法,采用技术引进合同额衡量跨国技术转移,数据来源于《中国科技统计年鉴》(2010-2019)。

2.1.2 制度落差

本文参考Chao & Kumar[24]、陈怀超和范建红[25]、张微和卜伟[26]的做法,从《全球竞争力报告》中选取6个指标衡量管制制度,包括司法独立性、法律框架的效率(解决纠纷)、法律框架的效率(挑战规则)、财产权利、知识产权的保护和警察服务的可靠性;选取5个指标衡量规范制度,包括员工培训的广度、对专业管理的依赖性、授权的意愿、审计和报告标准的力度、薪酬和生产率。所有指标分数均在1~7之间,得分越高表示制度越完善。本文参考宋渊洋和黄礼伟[27]的做法,采用欧氏距离公式计算管制距离和规范距离。

(1)

其中,IDck为中国与k国的制度距离;N表示制度距离所包含的测量指标个数,当测算管制距离和规范距离时,N分别为6和5;Ijc、Ijk分别表示中国和k国在第j个指标上的得分。

本文参考李康宏等[9]的研究,采用因子分析法确定制度距离方向,因子分析适用性及其检验结果如表1所示。从中可见,管制制度、规范制度总体KMO值分别为0.900和0.835,均通过Bartlett球形检验,表明两组数据适合进行因子分析。管制制度和规范制度均提取一个公因子,累计方差解释率分别达到87.740%和76.280%,说明提取的公因子具有较好的代表性。进一步,计算技术来源国与中国制度公因子之差,差值为正即为制度逆差,反之则为制度顺差。

表1 因子分析适用性及其检验结果Tab.1 Applicability and test results of factor analysis

2.1.3 技术来源国创新能力

创新能力是促进国家创新发展的重要驱动力。通常而言,国家创新能力可以采用专利数据衡量[28]。本文依据任静和宋敏[29]的做法,采用专利申请量测量技术来源国创新能力,数据来源于世界银行的世界发展指标(WDI)数据库。

2.1.4 控制变量

(1)贸易流量。贸易流量反映中国与技术来源国贸易交往频繁程度,两国之间的贸易流量越多,说明技术转移可能性越大。本文参考张慧敏和刘洪钟[30]的做法,采用中国与技术来源国进出口总额测量双边贸易流量,数据来源于国家统计局官网。

(2)是否签署自贸协定。技术来源国与中国签署自贸协定可以有效促进双边贸易发展,减少两国贸易摩擦,推动双方技术转移活动开展。本文参考张慧敏和刘洪钟[30]的做法,将技术来源国是否与中国签署自贸协定设置为虚拟变量,数据来源于中国自由贸易区服务网。当技术来源国与中国签署自贸协定时,赋值为1,否则赋值为0。

(3)市场潜力。技术来源国市场潜力越大,越有利于促进技术发展,并为跨国技术转移提供保障。本文参考汪涛等[31]的做法,采用技术来源国GDP增长率衡量市场潜力,数据来源于世界银行WDI数据库。

(4)经济规模。国家经济规模越大,技术发展水平越高,越有利于促进跨国技术转移。本文依据李俊久等[32]的做法,采用技术来源国GDP衡量经济规模,数据来源于世界银行WDI数据库。

为降低量纲和数量级差异带来的影响,本文对技术引进合同额、专利申请量、进出口总额和GDP数据进行对数化处理,变量说明及数据来源如表2所示。

表2 变量说明及数据来源Tab.2 Variable descriptions and data sources

2.2 样本选取

首先,本文通过查找《中国科技统计年鉴》中的技术引进合同额数据,确定2009-2019年与中国签订技术引进合同的有95个国家;其次,根据制度落差测量指标及技术引进合同额数据可得性和完整性,对样本国家进行筛选。本文保留数据缺失2年及以下的国家,根据临近点线性趋势,利用SPSS软件对缺失值进行补全,最终选取2009-2019年对中国进行技术转移的41个国家作为研究样本,共计451个观测值,样本国家分布特征如表3所示。由表3可知,样本国家主要分布在欧洲、亚洲,分别占样本总量的51.220%和26.829%;有3个国家属于北美洲,占比7.317%;此外,非洲、南美洲和大洋洲国家各2个,占比均为4.878%。

3 数据分析

3.1 样本特征

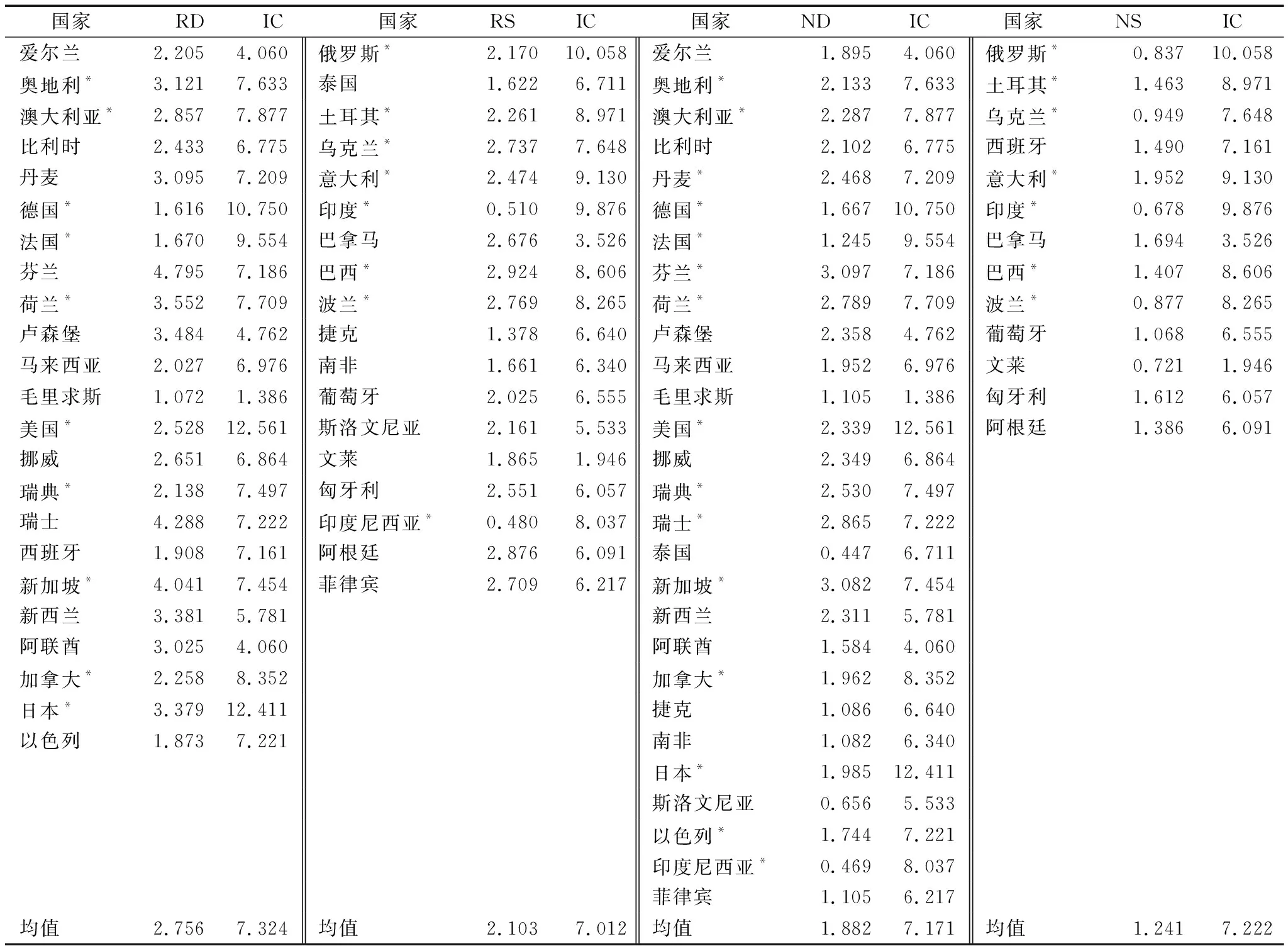

限于篇幅,本文仅展示2019年的样本特征,技术来源国创新能力及其与中国制度落差分布情况如表4所示。

表3 样本国家分布特征Tab.3 Distribution characteristics of sample countries

表4 2019年技术来源国创新能力及其与中国制度落差分布情况Tab.4 Distribution of innovation capability of technology export countries and institutional gaps between these countries and China in 2019

从表4可见,在管制逆差组和规范逆差组样本中,大部分国家属于发达国家;而在管制顺差和规范顺差组样本中,大部分国家属于发展中国家。相对而言,管制逆差组和管制顺差组样本均值较大,值分别为2.756和2.103。其中,芬兰管制逆差最大,值为4.795,管制制度质量最优;毛里求斯管制逆差最小,值为1.072;阿根廷管制顺差最大,值为2.876,管制制度质量最低;印度尼西亚管制顺差最小,值为0.480,管制制度质量略于中国。规范逆差组和规范顺差组样本均值较小,分别为1.882和1.241。其中,芬兰规范逆差最大,泰国规范逆差最小,值分别为3.097和0.447。巴拿马规范顺差最大,印度规范顺差最小,值分别为1.694和0.678。

此外,2019年所有技术来源国创新能力均值达到7.187,本文据此将样本国划分为创新能力较高组和创新能力较低组。从中可见,无论是制度逆差组还是制度顺差组样本,均有大约一半国家创新能力较高。同时,管制逆差组样本与管制顺差组样本相比、规范逆差组样本与规范顺差组样本相比,创新能力均值差别不明显,表明制度落差与创新能力之间的相关性不强。

3.2 描述性统计与相关性分析

根据制度落差计算结果,将样本国家划分为管制逆差组、管制顺差组、规范逆差组和规范顺差组。本文对4组样本跨国技术转移、制度落差、技术来源国创新能力、贸易流量、是否签署自贸协定、市场潜力和经济规模数据进行描述性统计与相关性分析,结果如表5所示。由相关性分析结果可知,管制逆差、规范逆差与跨国技术转移显著正相关,而管制顺差和规范顺差与跨国技术转移显著负相关;另外,4组样本创新能力与跨国技术转移均显著正相关;而管制逆差、管制顺差、规范逆差和规范顺差与技术来源国创新能力相关系数均不显著。

表5 描述性统计与相关性分析结果Tab.5 Results of descriptive statistics and correlation analysis

3.3 模型选取

首先,管制逆差组、规范逆差组、管制顺差组、规范顺差组样本F值分别为26.23、24.26、11.15和7.66,且P值均小于0.01,表明相对于混合估计模型,4组样本数据均适宜采用固定效应模型。其次,LM检验结果显示,管制逆差组、规范逆差组、管制顺差组、规范顺差组样本的χ2值分别为399.03、489.38、179.24和98.58,且P值均小于0.01,表明相对于混合估计模型,4组样本数据更适宜采用随机效应模型。最后,Hausman检验结果显示,管制逆差组、规范逆差组样本的χ2值分别为24.38和26.25,且P值均小于0.01,表明相较于随机效应模型,两组样本数据更适宜采用固定效应模型;而管制顺差组、规范顺差组样本的χ2值分别为5.28和3.15,均不显著,表明两组样本数据更适宜采用随机效应模型。因此,本文构建固定效应模型对管制逆差组和规范逆差组进行分析,构建随机效应模型对管制顺差组和规范顺差组进行分析。

一般而言,面板数据有可能存在异方差和序列相关问题。姜宝等[33]认为,可行广义最小二乘法能够修正数据异方差和序列相关问题,提高面板回归的一致性和有效性。因此,针对所建立的模型,本文采用可行广义最小二乘法进行分析。

3.4 回归分析

(1)管制逆差直接作用和技术来源国创新能力调节作用回归分析结果如表6所示。由模型1b可知,管制逆差影响跨国技术转移的回归系数为0.735且在p<0.01水平上显著,表明管制逆差对跨国技术转移存在显著正向影响,H1成立,即管制逆差越大,越有利于技术来源国向中国转移技术。在模型1d中,技术来源国创新能力与管制逆差乘积项系数为0.080且不显著,表明技术来源国创新能力未能增强管制逆差对跨国技术转移的正向影响,H5未通过检验,说明技术来源国创新能力的调节作用不显著。

(2)规范逆差直接作用和技术来源国创新能力调节作用回归分析结果如表7所示。由模型2b可知,规范逆差回归系数为0.913且在P<0.01水平上显著,表明规范逆差对跨国技术转移存在显著正向影响,H2成立。由模型2d可知,技术来源国创新能力与规范逆差乘积项的回归系数为0.121且在P<0.05水平上显著,表明技术来源国创新能力能够增强规范逆差对跨国技术转移的正向影响,H6成立。

表6 管制逆差直接作用与技术来源国创新能力调节作用分析结果Tab.6 Analysis results of direct effect of regulative deficit and moderation effect of innovation capability of technology export country

表7 规范逆差直接作用与技术来源国创新能力调节作用分析结果Tab.7 Analysis results of direct effect of normative deficit and moderation effect of innovation capability of technology export country

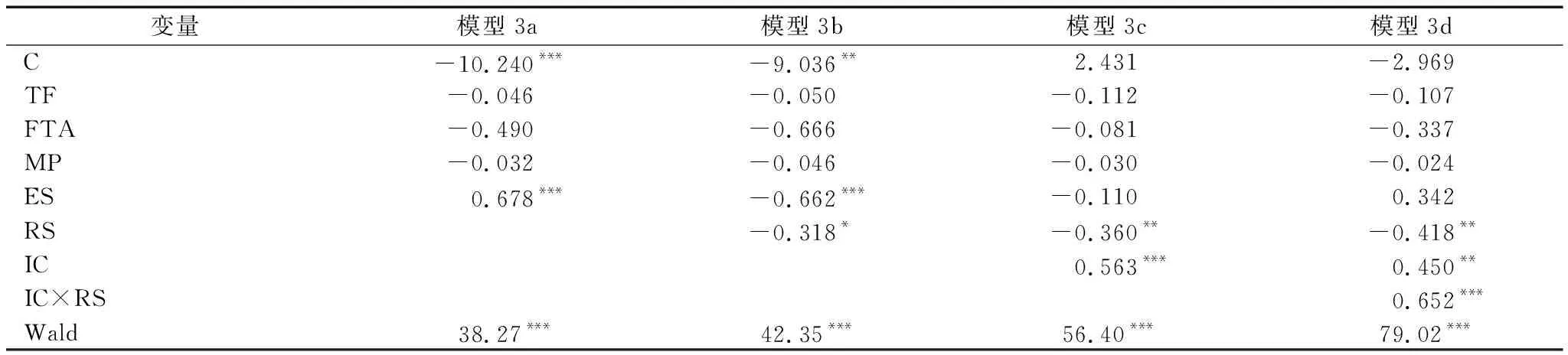

(3)管制顺差直接作用和技术来源国创新能力调节作用回归分析结果如表8所示。在模型3b中,管制顺差影响跨国技术转移的回归系数为-0.318且在p<0.1水平上显著,表明管制顺差对跨国技术转移存在显著负向影响,H3成立。由模型3d可知,技术来源国创新能力与管制顺差乘积项的回归系数为0.652且在p<0.01水平上显著,表明技术来源国创新能力能够削弱管制顺差对跨国技术转移的负向影响,H7成立。

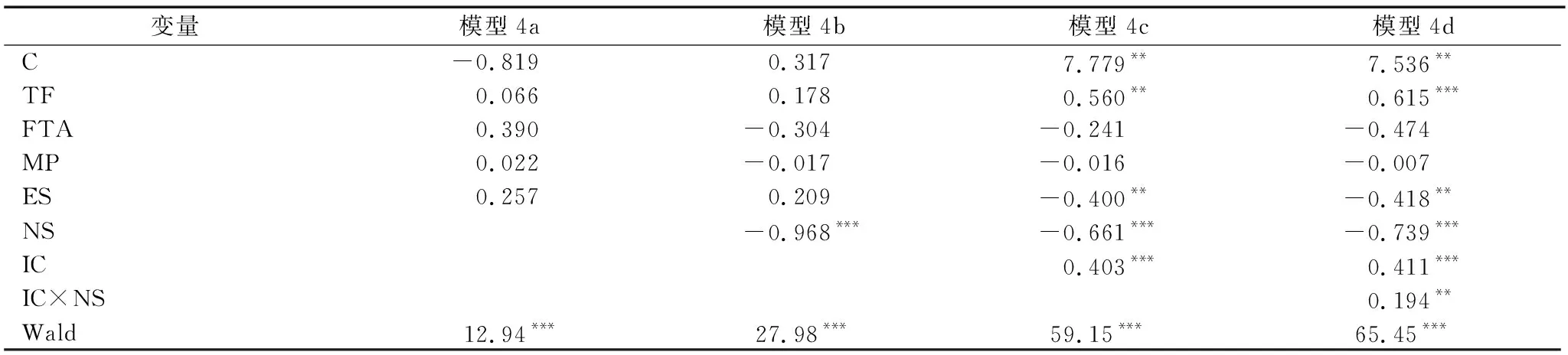

(4)规范顺差直接作用和技术来源国创新能力调节作用的回归分析结果如表9所示。由模型4b可知,规范顺差的回归系数为-0.968且在p<0.01水平上显著,表明规范顺差对跨国技术转移存在显著负向影响,H4成立。由模型4d可知,技术来源国创新能力与规范顺差乘积项的回归系数为0.194且在P<0.05水平上显著,说明技术来源国创新能力能够削弱规范顺差对跨国技术转移的负向影响,H8成立。

表8 管制顺差直接作用与技术来源国创新能力调节作用分析结果Tab.8 Analysis results of direct effect of regulative surplus and moderation effect of innovation capability of technology export country

表9 规范顺差直接作用与技术来源国创新能力调节作用分析结果Tab.9 Analysis results of direct effect of normative surplus and moderation effect of innovation capability of technology export country

3.5 稳健性检验

本文采用改变制度距离测算法和工具变量法进行稳健性检验。首先,采用Kogut & Singh[34]提出的公式计算技术来源国与中国的管制距离和规范距离,具体如式(2)所示。

(2)

其中,IDck表示某一时期中国与k国的制度距离,N表示不同维度制度距离包含的测量指标个数,Ijc、Ijk分别表示某一时期中国和k国的第j个指标值,Vj表示第j个指标的方差。同样,在根据该公式计算出制度距离得分后,采用因子分析法确定管制距离和规范距离方向,进而在两个维度下分别将样本划分为逆差组和顺差组进行回归分析。其次,将制度落差滞后一期作为当期制度落差的工具变量,采用两阶段最小二乘法进行回归分析,从而避免内生性问题。

两种稳健性检验结果如表10所示。从中可见,当改变制度距离测算法和采用工具变量法时,制度落差影响跨国技术转移的回归系数及技术来源国创新能力与制度落差乘积项的回归系数均显著,与原检验结果一致,说明本文研究结果稳健。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文利用2009-2019年中国技术引进面板数据,探究制度落差对跨国技术转移的影响,以及技术来源国创新能力在制度落差影响跨国技术转移中的调节作用,得出如下结论:

(1)制度逆差和制度顺差对跨国技术转移的影响呈现出方向性差异,不存在维度差异。本文研究发现,当技术来源国制度质量高于中国时,无论是管制逆差还是规范逆差均有利于跨国技术转移,即制度逆差越大,跨国技术转移越容易成功。这表明,在制度逆差情形下,技术来源国完善的管制制度和规范制度能够为跨国技术转移提供保障,降低技术交易风险和成本,实现跨国技术转移。而当技术来源国制度质量低于中国时,管制顺差和规范顺差均不利于跨国技术转移,即制度顺差越大,跨国技术转移越难。这表明,在制度顺差情形下,技术来源国不健全的管制制度和规范制度增加了跨国技术转移风险及成本,导致跨国技术转移较难。

(2)技术来源国创新能力能够增强规范逆差对跨国技术转移的促进作用,并削弱管制顺差和规范顺差的阻碍作用,而在管制逆差影响跨国技术转移中的调节作用不显著。研究发现,在规范逆差国家,较强的创新能力能够释放制度红利,提高技术吸引力,促进跨国技术转移的顺利实施。同时,技术来源国较强的创新能力能够弥补制度顺差国家不完善制度造成的负面影响,解决制度顺差下技术转移面临的矛盾和冲突,减少制度顺差对跨国技术转移的阻力。可见,技术来源国创新能力通过降低不利影响和增强有利影响,积极推动管制顺差、规范顺差和规范逆差下的跨国技术转移。但是,在竞争激烈的信息时代,各国都不可避免地会采取各种管制措施限制关键技术流动[35]。特别是在管制制度比较完善的国家,无论是知识产权保护还是技术交易规则都有清晰的界定,这些国家具备很强的创新能力,创新产出较多,跨国技术转移受管制制度更多的明晰性限制,使得技术来源国创新能力在管制逆差影响跨国技术转移中的调节作用未能充分发挥。

本文研究结果证实不同方向制度落差有差别地影响跨国技术转移,完善了跨国技术转移在制度差异方面前置因素的研究;同时,验证技术来源国创新能力这一情境因素的调节作用,体现了不同维度制度落差与技术来源国创新能力匹配影响跨国技术转移的差异化效应。

表10 稳健性检验结果Tab.10 Robustness test results

4.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)区分不同制度落差的影响,推进跨国技术转移。在制度逆差情形下,无论是面对管制逆差还是规范逆差,政府相关部门均应引导企业积极进行自我审视,并在充分学习、熟悉技术来源国制度的基础上,及时调整自身行为规范,提高应变能力,确保跨国技术转移的顺利实现。同时,还应具备长远眼光,加强与技术来源国企业的沟通与交流,创造有利的合作氛围,及时获取技术来源国的先进技术,实现借力发展。在制度顺差情形下,政府相关部门应积极引导企业全面了解技术来源国的制度环境,明晰技术来源国薄弱的管制制度和规范制度在技术转移中所发挥的作用,利用自身制度优势,结合以往经验,及时改变策略,建立稳固的合作关系,避免制度“鸿沟”带来的技术转移风险和成本,降低制度顺差的不利影响,稳步推进跨国技术转移。

(2)关注技术来源国创新能力,结合不同制度落差促成技术引进。第一,相关部门应健全技术来源国创新能力综合评价体系,加快信息更新,及时为企业提供准确的评估数据。同时,引导企业关注相关领域的前沿技术,充分了解并重视各国创新能力,为实现跨国技术转移提供保障。第二,结合制度落差情境,提高跨国技术转移成功率。在管制顺差、规范顺差和规范逆差情形下,政府相关部门可以选择创新能力强的国家进行技术引进,发挥技术来源国创新能力强的优势,降低制度顺差的不利影响,增强规范逆差的正向影响;在管制逆差情形下,除关注技术来源国创新能力外,还需进一步考察其管制制度,包括相关技术流动受到限制的程度以及技术交易管制措施的公平性,规避由技术保护造成的阻碍,促进跨国技术转移的顺利实现。

4.3 不足与展望

本文存在一些不足:第一,未对跨国技术转移途径进行分析。罗鹏和钱永坤[36]指出,跨国技术转移途径包括直接投资、许可贸易和跨国技术合作。未来可从这3个途径入手,分别探讨制度落差对不同途径下跨国技术转移的影响。第二,未分行业进行针对性研究。未来可对跨国技术转移行业进行分类,重点研究制度落差对某一行业跨国技术转移的影响,或者选取主要行业进行横向对比分析。第三,仅从宏观层面进行研究。未来可获取企业层面微观数据进行探讨,或选择重点企业进行案例分析和纵向追踪研究。