四川省传统村落空间格局作用机制及规划发展策略研究

谭 林,姚 瑶,陈 岚

(1.西南石油大学 工程学院,四川 南充 637001;2.西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070;3.四川大学a.建筑与环境学院;b.工程设计研究院,四川 成都 610065)

0 引言

中国具有悠久的农耕文明,传统村落以其极高的历史文化价值、社会经济价值和艺术美学价值成为农耕文明的重要载体[1,2];同时,传统村落作为乡村空间系统的重要构成要素,也是社会生产活动与人地关系在物质空间上的投影[3],彰显了中华民族的文化自信与璀璨的历史文明。截至2019 年,我国已有5 批共6819 个传统村落被列入保护名录之中。截至2019 年,四川省拥有传统村落数量333 个,约占全国总数的4.90%。先后入选的传统村落存在于具有独特历史文化特征与地理区位的巴蜀胜地,其空间格局和发展演变由于所处地域环境、所有文化基因和经济发展水平等不同而表现出差异性与独特性,具有重要的研究价值和实践意义。

目前国内外学者针对传统村落的研究取得了许多成果。从研究内容上看,Schiller[4]运用个案分析探讨了土著居民维持自身特性对传统村落保护的影响,也有学者从政府[5]、制度[6]维度分析了传统村落的开发对策。国内研究主要从传统村落的评定体系[7,8]、人居空间 脆弱 性 和 景 观 基 因 保 护[9-11]、旅 游价值挖掘与数字复兴路径[12,13]等方面展开分析,探索了推动传统村落旅游文化价值重塑与社会经济效益最大化的多元模式。从研究尺度来看,涉及到全国[14,15]、省域[16,17]、特定区域[18]、市域[3]和某一具 体村落[19]等宏观到微观的多维视角,但多局限于东部、北部区域,对西部地区省份的关注极少。针对宏观层面的四川省域传统村落研究成果目前仍较匮乏,现阶段仅有少数学者探讨了其景观特色和地理格局[20,21],普遍分析了地理环境要素与村落形态的相关性,但未构建四川省传统村落空间格局形成与发展的系统性作用机制框架,对历史人文、民族交融和社会经济等干预性、诱发性的影响机理重视度稍显不足,同时缺乏对整体传统村落时空演变特征的深入探讨。此外,基于不同作用机制下的主要矛盾选择适宜性规划发展策略也需进一步研究。

鉴于此,本文运用ArcGIS 空间分析法,从省域尺度对四川省333 个传统村落进行了空间解构。首先,分析传统村落空间格局特征,揭示其时空演化特点;其次,引入基础承载机制、干预约束机制、催化促生机制剖析其空间格局的形成机理;最后,依据不同影响机理,结合乡村振兴战略相关内容提出具体保护利用策略。本文以期补充完善传统村落的相关理论研究,同时为四川省传统村落长效发展提供科学思路和政策参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

四川地处我国长江流域上游地区,是西部区域重要的门户节点,地理位置介于97°21'—108°33'E、26°03'—34°19'N之间,国土总面积48.6 万km2,下辖21个市(州)183 个县(市、区)。从我国整体地形地貌特征看,四川省位于自西向东由第一阶梯向第二阶梯长江中下游平原的过渡地带,地貌复杂,境内岷江、大渡河、金沙江等河网密布,水系发达,自然环境优越。此外,多民族和谐共居是四川省突出的特点。四川省拥有我国最大彝族聚居区、第二大藏族聚居区和唯一羌族聚居区[22],很好地留存了丰富的地域民族文化与生活习俗。四川省以自身独特自然与历史条件孕育了丰富多彩的地理格局和独具特色的社会文化,为传统村落形成与发展创造了优良条件。

1.2 数据来源

研究选取2012—2019 年公布的前五批6819 个中国传统村落名单中属于四川省的333 个传统村落为研究对象,通过百度地图检索、核对、拾取各传统村落的坐标信息,以ArcGIS 10.4 软件为平台建立四川省传统村落数据库,得到其总体空间分布图,具体如图1 所示。通过地理空间数据云平台获取四川省DEM数字高程数据,借助ArcGIS进行影像校准得到四川省地形数据;人口、城镇化水平、GDP、公路里程数等社会经济数据源于2019 年《四川省统计年鉴》与四川省统计局相关官方网站;四川省行政边界和河流水系等数据来自于中国科学院资源环境科学数据中心。

图1 四川省21 个市(州)传统村落空间分布Figure 1 Spatial distribution map of traditional villages in 21 cities(prefectures)of Sichuan Province

1.3 研究方法

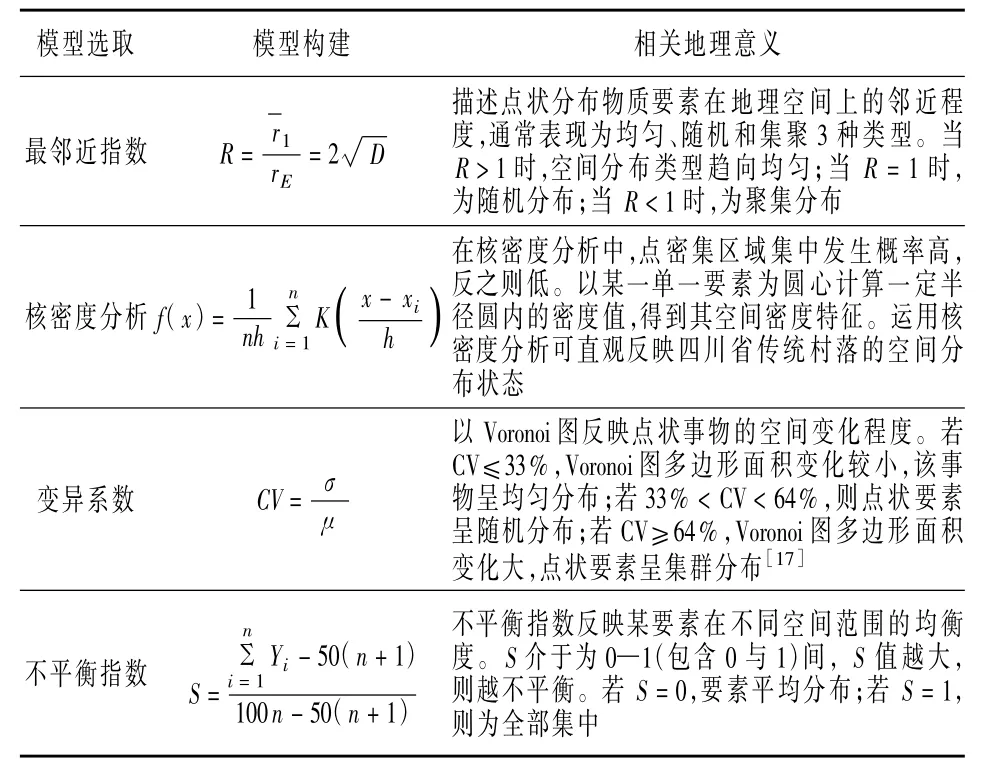

本文主要采用GIS空间分析方法和文献研究对四川省传统村落空间格局及其作用机制进行分析。通过最邻近指数、核密度估计、变异系数等数理模型对传统村落的空间分布类型、异质性与演进态势进行量化测度(表1)。同时,梳理相关文献,探究巴蜀文化、移民文化、川盐古道等历史性因素对传统村落空间格局的影响机制。

表1 研究模型及释义Table 1 Analysis model and related geographical implications

2 四川省传统村落空间格局解析

2.1 空间分布类型及区域差异性分析

依据表1 中的模型,结合以Voronoi 图为平台的变异系数法,判断四川省传统村落的空间分布类型。本文通过最邻近指数法(Average Nearest Neighbor,ANN)计算求得预期平均距离为23952.2980m,平均观测距离为12460.5603m,Z 得分为-16.749102,显著性水平P <0.01,最邻近指数R =0.520224 <1,表明四川省传统村落的空间分布属于集聚类型。通过创建四川省传统村落泰森多边形图(图2),得到多边形面积的平均值和标准差分别为1463.50km2和2025.34,CV =138.39%>64%,说明四川省传统村落为集聚分布,与前文最邻近指数所得集聚型结果是相吻合的。

图2 四川省传统村落泰森多边形分布Figure 2 Voronoi Diagram of traditional villages in Sichuan Province

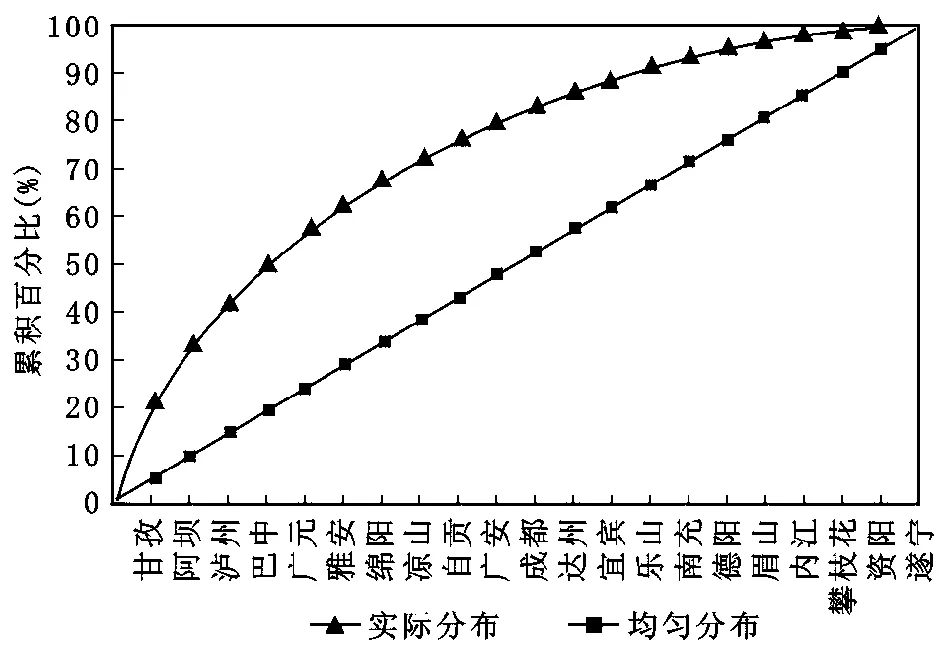

利用Excel测算四川省传统村落的不平衡指数S =0.39,介于0—1 之间,表明333 个传统村落在21个市(州)的分布具有集聚性特点。同时,根据生成的洛伦兹曲线可知(图3),该曲线呈明显上凸态势,近60%的传统村落分布在甘孜、阿坝、泸州、广元等市(州),其他地区的传统村落多均匀分散在不同地理空间。整体而言,其传统村落空间分布区域性差异显著。对比安彬等[21]研究得出的不均衡指数(S =0.44),虽然总体上变化不甚明显,但是四川省传统村落的空间分布仍呈均衡化发展趋势,这与近年来国家和四川省有关传统村落保护政策的强化有关。

图3 四川省21 个市(州)传统村落分布的洛伦兹曲线Figure 3 The Lorenz curve of spatial distribution of traditional villages in 21 cities(prefectures)of Sichuan Province

2.2 空间分布结构与时空演化特征

本文运用Kernel Density工具得到四川省第一批至第五批传统村落分布核密度图(图4)。从图4 可见,四川省第一批(2012 年)传统村落在成都、雅安和阿坝3 个市(州)的交界处形成一个密度核心,另外两个次密度核心区(图4a)分别为雅砻江流域甘孜州东北区域和大巴山周边的南充、巴中一带。四川省第二批(2013 年)传统村落在空间上出现了“三足鼎立”高密度值的分布特征,增加了以自贡和泸州为主体的川东南核心区(图4b)。四川省第三批(2014 年)传统村落高值区依然位于川东南一带并逐步向川东北地区的广元、绵阳等地扩散。同时,川西地区甘孜州西南一侧核密度值呈现快速生长趋势(图4c)。四川省第四批(2016 年)传统村落高值区显著增加,成都平原的德阳、绵阳、乐山和雅安一带与川东南高值区基本连线成片形成更大范围的片区规模。与此同时,广元、巴中和广安的密度核心逐步扩大(图4d)。四川省第五批(2019 年)传统村落形成了由甘孜东北部和阿坝西南片区围绕而成的高密度核心(图4e),此时广元、巴中等密度区处于持续扩展态势。

四川省传统村落整体上呈现出“大分散、小集聚”的分布格局(图4f)。其中,高密度区主要形成于川西和川东北两大区域,川西区域以甘孜藏族自治州和阿坝藏族羌族自治州的中部交界处最为集中,两地皆为少数民族聚集的地理空间,具有多元化的地域性特色文化,有助于形成类型丰富的村落聚居区。另一高密度区地处广元—巴中一带,该区位于地势起伏较大的丘陵、山地地区,嘉陵江、南江等河流流经,有利于传统村落的形成和保存。此外,川东南区域的自贡—泸州一带及甘孜藏族自治州东南部属于较高密度区的次级核心分布区,其他属于较低密度区。总体上来看,四川省传统村落核密度在空间上形成了“两带、四团、多中心”的“弓”字形空间结构,具体如图5 所示。

图4 四川省第一批至第五批传统村落分布核密度Figure 4 Kernel density of distribution of the first to fifth batch of traditional villages in Sichuan Province

图5 四川省传统村落核密度空间结构Figure 5 Spatial structure diagram of Kernel density of traditional villages in Sichuan Province

此外,四川省传统村落在2014 年之前基本保持线性增长趋势,2016 年呈几何增长,此后在2019 年处于基本稳健增长趋势(图6)。这主要得益于四川省从2014 年开始便全面开展传统村落调查建档工作;同时,强化顶层设计与地方政府的制度对接,要求各市(州)建立专家咨询指导机制。同时川西少数民族片区的传统村落数量持续增长,在2019 年形成高集聚区,表明四川省少数民族地区的传统村落保护力度进一步加强。

图6 不同时间切片的四川省传统村落数量变化Figure 6 Changes in different time periods in Sichuan Province

2.3 空间结构类型

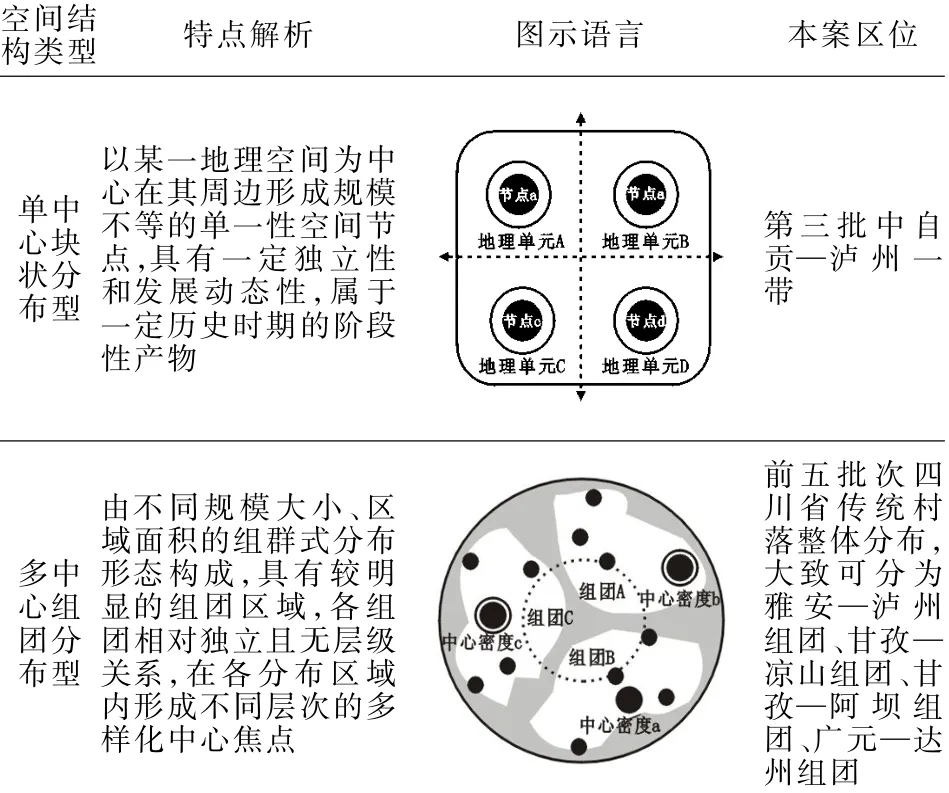

基于四川省传统村落总体核密度分布图和时空演化特征,依据各地理区域的空间格局特点,可将其空间分布结构类型归纳为多核心非均衡分布型、集中连片分布型、单中心块状分布型、多中心组团分布型4 种类别(表2)。

表2 四川省传统村落空间分布结构类型Table 2 Spatial distribution pattern of traditional villages in Sichuan Province

(续表2)

3 四川省传统村落空间格局形成机理

传统村落的成长、发展与演化具有历史性和动态性,其空间生产与变化在任意时空范围内都发生在由自然环境系统、社会经济系统和历史文化系统的复合框架之中。结合前述四川省传统村落空间格局分析其内在形成机理,提炼出空间分布格局的关键影响机制,主要包括基础性的承载机制、干预性的约束机制和催化性的促生机制3 种类别。其中,以地理环境为主体的承载机制为四川省传统村落的初始形成与基本格局提供土地、水资源等支撑性的物质基础和内生动力;以经济社会发展和城市化进程为代表的约束机制更具复杂性,是四川省传统村落留存和发展的重要干预性因子;以历史人文为代表的促生机制是推动四川省传统村落空间组织完善发展和延续的能动力,成为不可或缺的催化机制。总之,四川省传统村落空间格局的生成与发展是此“三轮”驱动机制共同作用、交互影响的结果。

3.1 基础承载机制

地形地势、河流水系等自然地理环境是传统村落存在与发展的基底条件,如地貌特征、水文条件、土地资源等关键要素成为传统村落发展的基础动力,不同地理单元的各要素通过不同作用力在一定历史时期内对传统村落的规模、结构与分布保持较为稳定的影响力。

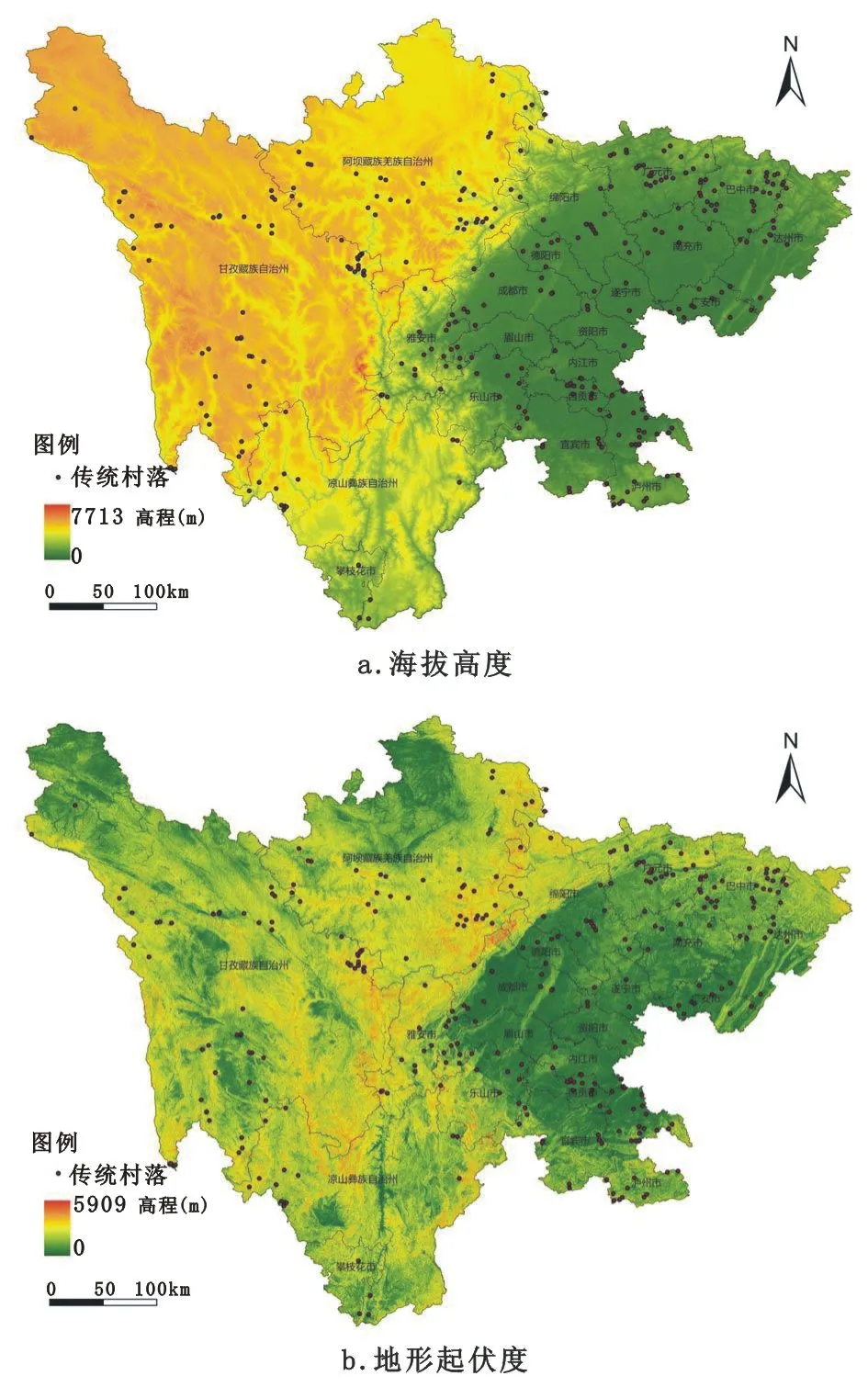

四川省地处我国第一级阶梯和第二级阶梯过渡带,复杂多样的地势条件与长江流域的水系网络相互作用共同奠定了传统村落的基本空间格局。通过对四川省海拔、地形起伏度和河流水系等主要影响因子的分析,发现其传统村落分布总体上存在两大迥异的地域类型,地理差异明显。一方面,44.44%的传统村落分布在绵阳—攀枝花以西地区,主要以羌族、藏族等特色村落为典型,其地形以高原山地为主,平均海拔2000m 以上。另一方面,超过50%的传统村落分布在地形起伏度0—50m 的山地、盆地地区,相对险要、独立的自然地理环境为人们营造了较为封闭的安全空间场所,不易受到外界影响和快速城市化冲击,本土村民在生产生活过程中自发形成特色鲜明的文化体系,并随着历史前进不断沉淀为宝贵遗产。与之不同的是,川中一带的成都平原与川东丘陵地区海拔相对较低,大都介于200—800m之间,地势较为平坦,其地理环境具备优越的土地生产能力,加之良好的水热条件[24],为传统村落的形成提供了基础资源支撑(图7)。

图7 四川省传统村落地形分布Figure 7 Topographic distribution of traditional villages in Sichuan Province

同时,将四川省主要流域分布与传统村落叠加分析后发现,四川省传统村落大都沿河分布,呈现明显的带形特征,在嘉陵江、涪江中下游和岷江下游流域尤为集中(图8)。其中,63.36%的传统村落集聚分布在该流域范围,表明“沿河而建、向水而居”是四川省传统村落的普遍特性,其空间格局的形成依赖于河流的空间趋向。究其原因:水源是人们赖以生存的必要物质基础。较长的河岸线拥有优良的水运区位条件,为村民的通航运输需求和区域间文化传播交流与繁荣提供了天然便利,同时也有利于促进生产发展要素的集聚与扩散[25],进而推动传统村落的横向延伸,形成更为集聚的村落组群。《老子》提倡的“负阴抱阳,背山面水”等传统风水理论深刻影响着人们对聚居地的选址观,古人通过寻找背山面水的理想生活环境选择合适的区位临水而居,在拥有良好景观视线[18]的同时也表征着整个生态环境的安定祥瑞之象。

图8 四川省传统村落流域分布Figure 8 Relationship between traditional villages and river basins in Sichuan Province

3.2 干预约束机制

一定区域内社会经济发展对传统村落空间格局演化有着重要影响,GDP水平、城市化进程推进及交通通达度等复杂因子驱动生产要素的快速流动,随之引起传统村落空间形态、格局保护等诸多层面的变化,由此成为四川省传统村落空间特征的干预性机制。

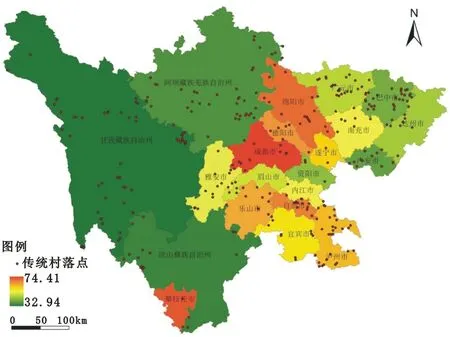

通过ArcGIS10.4 工具将四川省各市(州)GDP数据与其传统村落空间位置进行叠合(图9),发现村落分布格局与各市(州)经济发展存在三大关系:一是以甘孜、阿坝、巴中等为代表的市(州)经济发展均低于全省平均水平,属于经济落后型区域。客观来看,社会经济发展水平滞后限制了该地区的城乡建设,一定程度上维持了整体协调的稳定人地关系[1],有利于很好地保留传统村落,且大都成为空间分布的集聚区。二是以南充、达州和泸州等为代表的区域经济发展水平较高,为传统村落保护提供了丰厚的资金与人力等要素,从另一层面表明地区经济建设与发展和传统村落保护之间为相容关系而非全异关系。三是除上述地理区域外的其他市(州),这些市(州)的经济发展水平在全省的地位不突出,相对来说传统村落的空间分布也处于均匀状态。

图9 四川省传统村落与各市(州)经济发展水平分布Figure 9 Spatial relationship between traditional villages and the level of economic development of cities(prefectures)in Sichuan Province

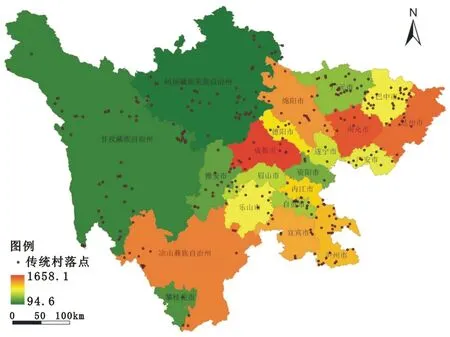

为探究城市化进程推进与四川省传统村落空间格局的内在关系,绘制四川省传统村落与各市(州)城市化率空间分布总图(图10)。结果显示,川西片区的甘孜、阿坝和川东北地区的广元、巴中等地区城市化率在全省排名相对靠后,但传统村落数量相对较多、密度相对较大,为负相关关系。主要原因是:①城市化进程的迟缓使其区域开发利用强度较弱,最大程度减少快速城镇化带来的不利影响,从而为传统村落的保留提供良好社会生态环境。②泸州、自贡、绵阳等城市化率相对较高的地区,传统村落分布较为密集,这类地区的城市化建设很好地协调了与传统村落保护之间的关系。同时,城市化发展使其经济实力明显增强,为政府和当地民众保护传统村落提供了雄厚物质基础。③城市化率处于中等水平的地区,传统村落分布未出现明显聚集。值得注意的是,攀枝花市的城市化率高于全省平均水平,而传统村落分布极少,其内在原因值得进一步探究。

图10 四川省传统村落与各市(州)城市化率分布Figure 10 Spatial relationship between traditional villages and urbanization rate of cities(prefectures)in Sichuan Province

在人口要素方面,根据四川省各市(州)常住人口数量与传统村落空间分布得到图11。从图11 可见,四川省传统村落密度与人口数量大致呈负相关趋势,即传统村落分布密度较大的市(州),其常住人口数值普遍较低,这些区域受到城乡二元结构的影响,村落大量人力资本析出,实际上缓解了紧张的人地矛盾,客观看来有利于传统村落的保留。

图11 四川省传统村落与各市(州)常住人口分布Figure 11 Distribution of traditional villages and permanent residents in cities(prefectures)in Sichuan Province

通过计算四川省21 个市(州)的公路密度,分析路网密度对传统村落分布的影响,结果发现排名相对靠后的阿坝州、甘孜州和雅安市,其传统村落数量占全省的38.8%,而路网密度排名前三名的内江、广安和资阳,其传统村落总量占比仅为5%。表明较低的交通通达度大大减少了外来文化的影响,形成了较为封闭的社会空间,传统村落与外界信息、物质交换较少,很好地保护了村落整体空间格局与文化特质。

3.3 促生催化机制

传统村落是多元文化基因与历史赋存下的阶段性产物,其形成与发展直接或间接表现了历史的嬗变性与文化的传承性。四川省特殊的历史文化和多元的民族文化丰富和展现了传统村落的内涵表达与独特魅力。

宏观来看,巴蜀文化是中华文明的关键组成要素,而四川省为巴蜀文化的核心载体,整个巴蜀传统村落的空间形态、选址及人居环境深受影响,是历史发展、建筑文化与人的高度统一体。丝绸之路、茶马古道、古盐道等不仅促进了商品交换,还成为文化传播的重要通道,有利于促进沿线村落的自组织生长与持续发展。如盐运线一带及周边地区的驿站、小村庄逐渐发展为具有一定规模的聚居地。同时,产盐地根据自身资源禀赋决定村落选址与规模,二者皆随着历史的发展逐步形成传统村落集聚区,自贡、泸州成为盐运文化背景下川东南地区的典型传统村落分布集中区。此外,四川省拥有的众多世居民族决定了其多元化与特色化的传统村落空间格局。目前位于少数民族自治地方的四川省传统村落有155个,占比为46.55%,表明四川省传统村落的生成、分布与演化具有显著的民族性和地域性,这是民族聚居区传统村落的根本属性[26]。在民族共生交融的文化背景下,藏族、羌族、彝族成为四川省的三大少数民族。从石器时代到隋唐时期,来自西北和西南地区的少数民族在漫长的历史长河中不断迁入甘孜、阿坝境内,外来文化与本土文化的碰撞、交流,促进了文化的多样性和差异性发展。在此过程中,通过在地性扩张与分异性重构不断延展旧的村落格局和催生新的村落空间。各民族一方面保持着具有民族个性的文化因子,同时与其他文化兼容性发展,并以生产生活方式和村落形态为外在表现,最终形成多元民族交融的传统村落空间格局。

其次,聚焦于时间维度分析发现,在四川省传统村落格局形成与发展层面上的空间活动中,民系流迁过程中的组织化程度及其文化意识惯性与四川省在地性社会文化的交互作用,致使其空间生产关系进行不同尺度整合与重组。以规模最大的清初“湖广填四川”为例,当时的统治者为弥补战乱带来的人口骤减和经济衰退,通过“授官于民、招民议叙”等持续吸纳了大量湖广云贵等各籍民众。此时,无论是微观层面的建筑形制,还是宏观尺度的聚落形态模式皆依附于内生性的组织文化。初期由于各地移民的语言、习俗差异而表现出较强互斥性,因此以宗族为主的社会文化凝聚力逐步加强,往往离散而居,村落形态各异。随着历史的前进,不同文化背景的民系以通婚等形式开始确立并固化以血缘为纽带的生产生活空间,不同组织群体和村落形态之间相互渗透,包容性发展模式使整个经济结构、村落空间布局发生根本性变化,逐渐演变为具有全新属性的人文社会环境。与此同时,各历史时期的土地制度改革也对四川省传统村落形成与发展有着独特影响。如秦汉以来的封建土地所有制使得许多农民租种土地,地主庄园模式开始出现并成为当时成都平原的主要聚落形式。此后,北魏到隋唐时期均田制的推行大大提高了生产积极性,加之此时的移民运动调和了生产关系,激增的人口与较稳定的政局为人们的生产生活提供了良好外部条件,聚落数量随之增加。明清时期统治阶级更以大量惠民政策保护农民土地权利,加速了聚落的横向扩张。近10 年来,传统村落立法保护制度和相关配套政策也巩固了其总体基本格局。

4 不同影响机制下的保护利用策略

选择科学合理的规划发展策略是四川省传统村落长效发展机制架构的根本前提,客观分析其传统村落空间格局作用机制的差异性,立足村落实际发展条件是确定其规划保护利用模式的基本思路。本文在梳理不同影响机制下的主要矛盾后找准不同发力方向,精准施策,针对性提出了对应建议模式与助推路径(图12)。

图12 差异化作用机制下四川省传统村落规划响应模式与助推路径Figure 12 Response mode and boosting path of traditional village planning in Sichuan Province under the mechanism of differentiation

在基础承载机制影响下,应紧密结合国土空间规划加强省域传统村落全域全要素管控,构建四川省传统村落整体保护与利用格局。一方面,明晰各区域村落保护利用的空间边界,并将其所在地理环境和生态品质作为后期发展方向的重要考量因子。如对川西北区域的传统村落可率先开展“双评价”工作,基于评价结果识别潜在自然风险,在新一轮空间规划体系建立中将之纳入重点管制范围内;类似区域传统村落的未来发展优先考虑以生态安全为导向,强化村落—产业—生态的生命共同体构筑,突出村落生态环境保护修复与空间生产的有机融合。另一方面,充分利用现代科学工程技术与监测系统,最大程度地减少对当地民众的潜在威胁,强化对村民的防灾意识教育,增强其防灾减灾能力。

在干预约束机制影响下,梳理不同区域村落发展的现实困境,重点关注经济水平靠后和交通通达性较低地区。如前述研究中甘孜、阿坝、巴中等市(州)的传统村落经济总量相对落后,亟需探索适合自身发展的村落振兴模式。针对实际情况,甘孜、阿坝两地村落可充分利用独特的少数民族文化基因发展文创、文旅、文博等“文化+”类现代产业;巴中则可通过政府引导、政策激励等形式引进经济型、政治型、社会型能人[27],依靠各自优势条件创建各村落不同尺度的生产网络,基于各类社会经济资源的系统整合助推村落转型发展。在提高村民收入同时要防止出现人村分割、村落活力缺失、土地闲散等“乡村病”。

在促生催化机制作用的影响下,要侧重于保护和传承民族文化、巴蜀文化的历史性与整体性,这是四川省传统村落保护发展的关键文化支撑。首先,要依托现有形成的“两带、四团、多中心”的“弓”字形空间结构特征,考虑以点轴开发模式为基本思路,建立统筹性的文化空间保护利用格局,将传统村落集聚明显的甘孜—阿坝、广元—巴中等区域作为关键发展极点。特别的,应在川西片区设立民族地区传统村落研究中心(文化基地),对濒临消逝的特色村落或典型民居建筑型制实行抢救性修复,同时应加强与周边村落的文化交流。其次,要结合国土空间规划划定少数民族传统村落保护区,包括非物质文化遗产及其空间载体。最后,要将两大轴线作为核心文化廊道,沿雅砻江、大渡河和嘉陵江一带形成区域性文化带,并结合不同的文化线路特质确定不同的发展主题。

5 结论

本文从不同层面揭示了四川省五批次传统村落的分布格局、空间结构特征及其形成机理,进而探讨了不同影响机制下传统村落的永续发展策略。主要结论如下:①宏观尺度上的四川传统村落分布类型为集聚型,在市(州)尺度上的空间分布呈不均衡的态势,主要集中于甘孜、阿坝、泸州、广元等市(州)。通过总体核密度分析发现,在甘孜—阿坝一带和广元—巴中一带存在两个高密度区,在自贡、泸州等地形成了较高密度区的次级核心分布区,地区差异显著。②在时空演进方面,四川省传统村落在2014 年之前基本保持线性增长趋势,在2016 年呈几何增长,此后基本处于稳健增长状态。发展过程中,2012年形成了以成都平原为中心的空间核心,此后两年又在自贡—泸州一带形成集聚焦点。2016 年,传统村落空间分布范围几乎覆盖整个省域面积。与此同时,川西少数民族片区的传统村落数量处于持续增长趋势,在2019 年形成高集聚区。③四川省传统村落空间格局的形成与发展是基础承载机制、干预约束机制和催化促生机制“三轮”驱动机制共同作用的结果。其中:以水系、地形地貌等为代表的基础承载机制是影响其传统村落空间格局形成的内在基础;以地区经济发展水平、交通通达度等代表的干预机制是影响其传统村落格局变化的外在影响因子;以历史人文为代表的促生催化机制是四川省传统村落延续与发展的重要文化驱力,合力推动传统村落空间格局的演化与发展。④依据四川省传统村落空间格局作用机理差异性,结合整体空间形态,立足片区实际发展条件,提出了对应保护与利用策略。应紧抓新一轮国土空间规划改革,建立四川省传统村落保护发展“一张图”系统。同时,需聚焦于经济发展落后区的传统村村民收入、产业结构等核心问题,加快构筑村落—产业—生态生命共同体。此外,建议以点轴开发模式建立省域尺度的统筹性文化空间格局,强化传统村落文化的在地性保护,并结合不同文化线路特质确定发展主题。