渔网是如何出现的?

盛文强

一

网罟的起源,要追溯到新石器时代。在渔网出现之前,先民在海滨及江河的捕鱼方式还处于原始阶段,所谓一击、二突、三搔、四挟。击,就是击打水族之法,用树枝、石块等将鱼类击伤或击毙,从而获鱼。突,就是刺杀水族之法,工具是尖锐的树权,这是鱼又的雏形。至于搔和挟,则是捕捉栖息于泥沙中的贝类的动作。

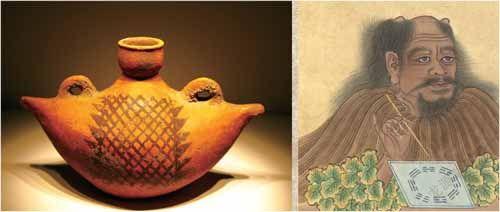

后来,先民学会了用植物纤维编织成原始的渔网,开始了人类最早的捕捞作业。渔网的出现,无疑是渔业史上的-次飞跃,自此之后,渔获量急速攀升,导致了渔获的剩余。网的发明权,通常被归到了上古帝王伏羲的名下。《易·系辞下》日:“古者庖牺氏之王天下也,做结绳而为网罟,亦佃亦渔。”庖牺氏即伏羲,伏羲所制之网,不但能捕鱼,还能捕鸟兽.渔猎兼营。

上古时代的渔网没能保存下来,都已腐烂消失,但有些图像可以用来观察当时的渔网。比如仰韶文化遗址出土的船形网纹陶壶,壶外侧以赭黑彩绘的渔网纹,至今清晰可辨。该壶两头尖翘,一般被认为是船形,而渔网挂在船侧,也就顺理成章。值得注意的是这张渔网的细节,整张网斜织的纹路,纲目不论纵横皆不足+个,应是在实际的渔网之上做的抽象简化,渔网的两侧还有黑色的三角形纹饰,或可看作是绳结收束之处。据《吕氏春秋》载:“舜之耕渔,其贤不肖与为天子同。其未遇时也,以其徒属掘地财,取水利,编蒲苇,结罘网。”由此推测,网纹两侧的这些三角形的纹饰,或许是藤蔓上的叶片——彼时的渔网不排除使用天然藤蔓的可能。直到周代,开始用麻,《诗经·陈风》日:“东门之池,可以沤麻。”麻的使用,使渔网更加精巧耐用,但麻受潮易腐烂,需要经常翻晒,才可延长使用寿命,民间俗语所说的“三天打鱼两天晒网”是有一定事实依据的。渔网的总绳被称为“纲”,网眼被称为“目”,当提起总绳时,一个个网眼就会张开,这就是所谓的“纲举目张”,常用来形容做事要抓住条理。

二

自伏羲之后,网罟种类日繁。《三才图会·器用五》载:“包牺氏结绳为网罟,此制之所始,制各不同,随所宜而用之。”网罟的制式,也随着地域和习惯的不同而变化,名目也日趋多样,已不限于网和罟的简单指涉了。

成书于西汉初年的《尔雅》中有一段对网罟名称的考据:此处涉及网罟名称繁多,多为“四”字头,其实,这里的“四”字即简写变形之后的“网”字,若查看甲骨、金文等早期文字,便会一目了然。

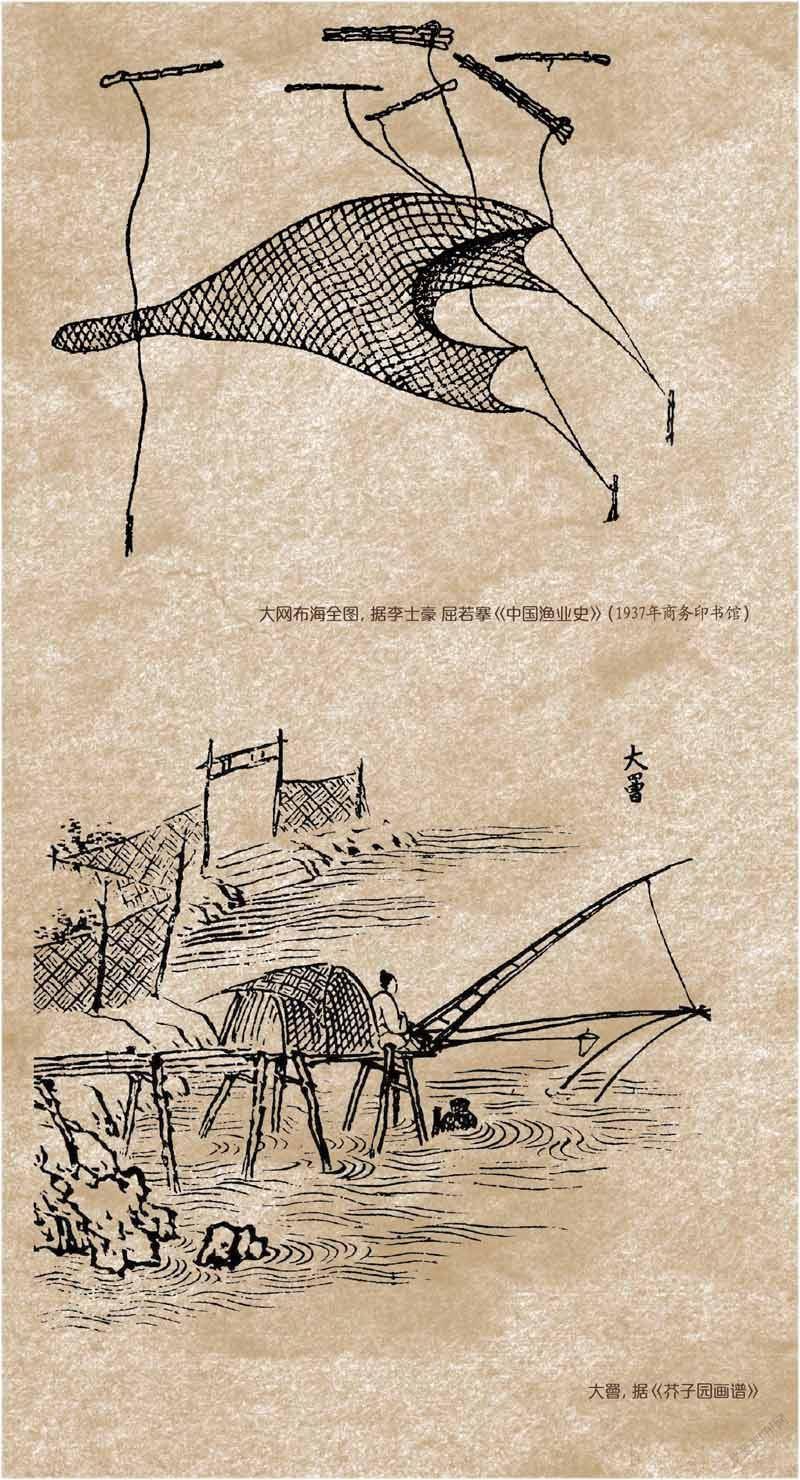

训诂学家的笔下没有玄远空洞的抒情,有的只是对一个名词在历史长河中漂泊流转的上下求索。《尔雅》中所探究的网罟名称,其实在《诗经》中就已有提及。《诗经邶风新台》中便用网起兴:“鱼网之设,鸿则离之。燕婉之求,得此戚施。”意即,撇下鱼网落了空,一个蛤蟆掉网中,本想嫁个美少年,却得驼背丑老公。这首诗是讽刺卫宣公,他曾与其后母夷姜乱伦,生子名假。伋长大成人后,卫宣公为他聘娶齐女,只因新娘子是个大美人,便临时起意,在河上高筑新台,把齐女截留下来,占为己有。卫国人对宣公所作所为实在看不惯,便做了这首歌来挖苦他,本欲捕鱼,得到的却是癞蛤蟆,这种意象所传递的失望是无比真切的。用捕鱼之网作喻,可见网已是当时常用之物。《楚辞·九歌·湘夫人》中有一句“鸟何萃兮苹中.罾何为兮木上”,这里说的罾是一种很古老的网具,古人会把网片绑在十字形竹棍或木棍上,中间坠上砖块等重物,以便罾能沉入水底。大罾就要用杠杆,辘轳等简单机械来起罾了。

从《诗经》和《楚辞》里可以看到,春秋战国时的渔网门类驳杂,新的名词不断被创造出来,是网罟类型的集中爆发期,诸多名目也被后世沿用下来。

三

捕鱼活动是古时的重要物质来源,是生民口腹之需,捕鱼活动受到格外重视,甚至和治国理政联系在一起。

《韩非子》中记载了上古帝王舜的早年行止。舜曾经于历山耕种,后来在河滨制陶,也曾到雷泽去捕鱼,是一个兼擅农、陶、渔的多面手,《韩非子·难一》载:“河滨之渔者争坻,舜往渔焉,期年而让长。”说的是河边有很多捕鱼入,他们争抢一块水中的高地,这是撒网捕鱼的有利地形,谁在此处捕鱼,谁就有大的收获。舜到了此处捕鱼,一年之后,人们便都学会了谦让,都把这块有利地形让给长辈。孔子后来盛赞道:“舜其信仁乎!乃躬藉处苦而民从之。故日:圣人之德化乎!”孔子认为是舜自身的德操教化了民众.从渔业生产即以身为范,百姓乃有了谦让的美德。

《國语-鲁语》中有里革进谏的故事。里革是春秋时期鲁国的史官,古训有“夏三月,川泽不入网罟,以成鱼鳖之长”,而当时的鲁宣公违反这条古训,在泅水中捕鱼,里革见了,拔剑斩断了宣公的渔网,并对宣公说,如今鱼类正在孕育,不当其时,不可滥用网罟,若是不让幼鱼生长,贪心就太没有止境了。宣公听了,不禁感慨道:“砍破的渔网是一张好网,但却使我知道了治国的方法,我要将这张渔网好好保存起来.使我不忘里革的劝告。”762BD941-B24C-4B5A-BA63-6B83AF63F9F3

到了东汉末年,擅长用渔网捕鱼的人还成了抢手的资源。彼时的鲜卑首领檀石槐能征善战,据有匈奴故地,东西长达—万四千多里,南北宽达七干多里,怎奈鲜卑人口日益增多,农业、畜牧和射猎都满足不了百姓生存需求,檀石槐见到乌集秦水有几百里宽阔,水中有鱼头攒动,但没办法得到鱼。后来檀石槐“闻倭人善网捕,于是东击倭人国,得干余家,徙置秦水上,令捕鱼以助粮食”(范晔《后汉书》)。这里说的倭人国,《魏书》中作汗国,应不是日本,疑为今朝鲜半岛的某部,其国人善于用网捕鱼,檀石槐把他们抓来,要他们捕鱼,以填补鲜卑部族的粮食缺口。可见,使用渔网,在当时的鲜卑还是一种高端技术。

四

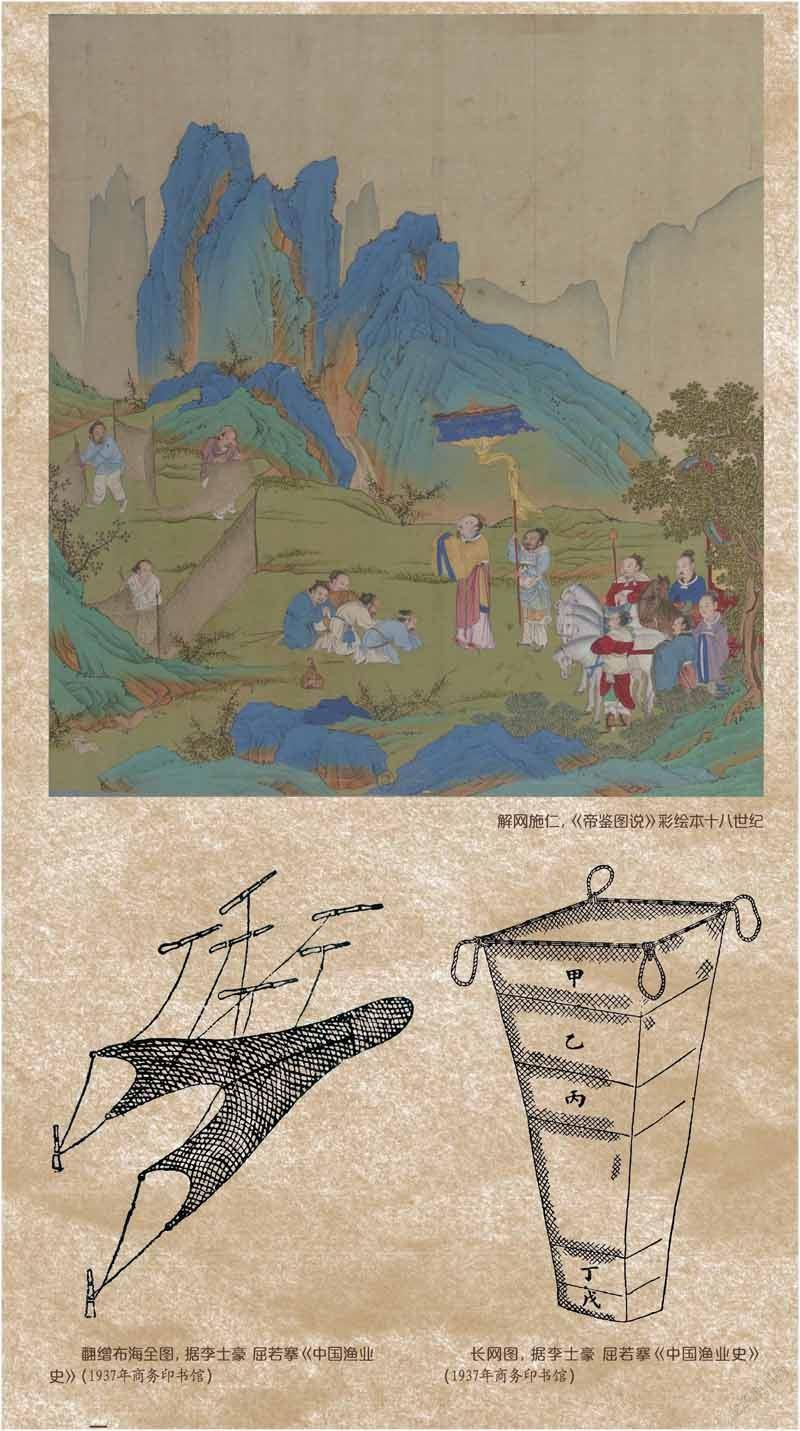

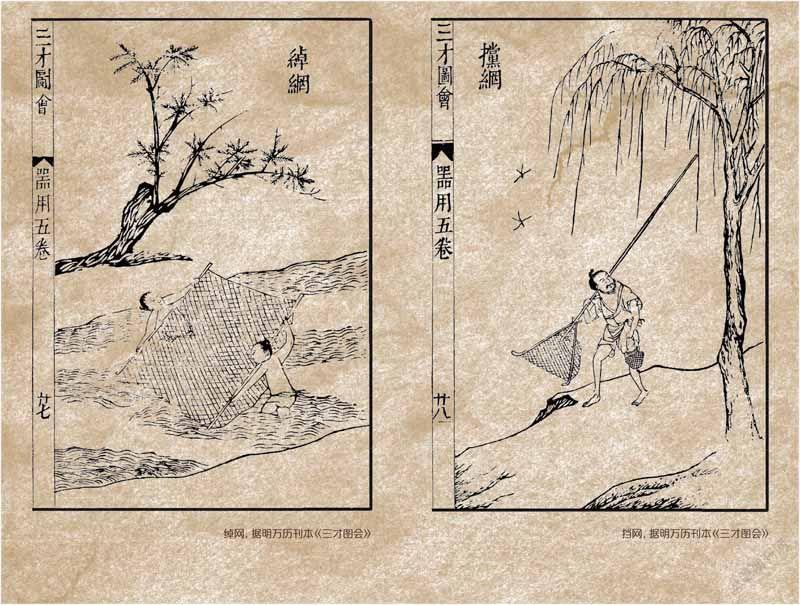

明代《三才图会》中有绰网、注网、塘网、扳罾、挡网等名目,共计十二帧,这一组渔网图像的绘刻线条细腻流畅,也足以代表从两汉到明代的渔网流变,也显示了民间的创造性。现以《三才图会》所载网罟图为例,做一番索骥之功——

罾。罾有提罾、坐罾、扳罾等名目,《初学记》中有一段关于罾的定义最为精确:“罾者,树四木而张网于水,车挽之上下。”《三才图会》载:“罾,亦网也,不知何易名为罾,二制俱相似,惟坐罾稍大,谓之坐者,以其定于一处也。”罾是古代常见的捕鱼器具,以网片缒在机括下,出入水面。有的大罾配有复杂的杠杆机械原理,可随时将网提出水面,从而获鱼。

注网。注网又名张网,为定置网具,定于一处,可坐享其成。《三才图会》载:“注网则施于急流中,其制缄口而巨腹,所得鱼极不赀。”可见,注网是用起来轻松而又有较高渔获量的网具,在江河根据水流方向张设,在滨海则按潮汐方向张设,靠流水的力量把鱼虾)中进网中。注网经常是晚间定设、清晨取走,一夜之间足以累积鱼虾无数。

挡网。挡网即后世所谓的抄网,以长竿为手柄,另一端捆缚三角木架,并沿着木架敷设网兜,可以站在岸上,手持长柄作业,捞取水中的小鱼小虾。挡网也常配合大罾使用,大罾获鱼,辅以小挡网取出,相当于手臂的延伸。

绰网。绰网多用在较浅的内陆河流中,需要两人同时操作,《绰网图》中,两人各持一长竿,两条长竿撑开的是一个巨大网兜,用来捕捞河中的鱼虾。绰网相当于挡网的巨型化,只不过变挡网的手柄为两条长竿,网兜之大也非挡网所能比。

塘网。塘网之名,应是小型水塘中的拖捕网具,用在海中则为船拖网,格局也要比塘中大得多。《塘网图》中出现了四人协同捕捞的场面,这四人分列于两岸,水道不宽,众人手中持缆绳,朝同一个方向拖拽,然而,网大塘小,这种网具甚至刮尽塘底,往往能将塘中鱼虾一网打尽。

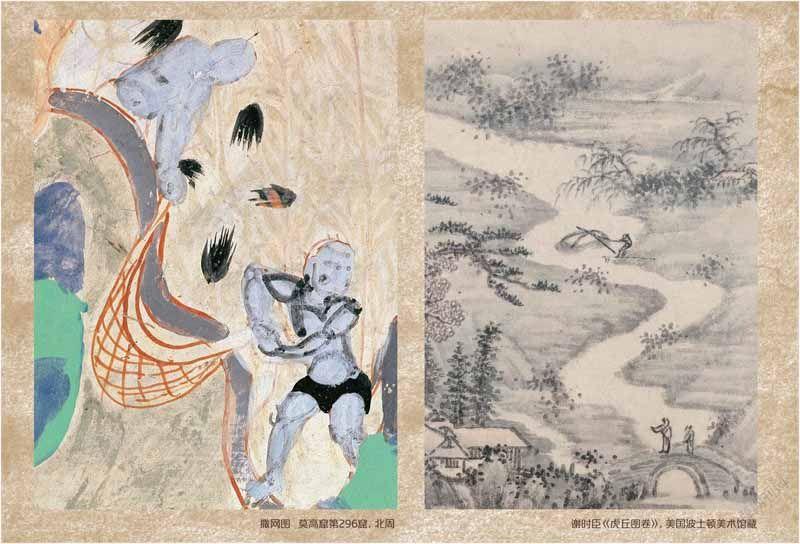

撒网。又名旋网,明代文湛的《渔家竹枝词》有云:“阿依家住太湖边,出没烟波二十年。不愿郎身作官去,愿郎撒网妾摇船。”撒网多配合渔船使用,是一种用于浅水地区的小型圆锥形网具,用手撒出去能使网口向下,用与网缘相连的绳索便可收回,轻便可携,但对使用者的技术要求很高。

五

在古籍中可见的海中网罟,有宋代浙江的大莆网,一种锥形的网具,开口固定在海中,利用海潮将鱼冲进网兜。宋代还出现了呈长带状的剌网,敷设在鱼类通道,刺挂缠绕鱼类,周密《齐东野语》载:“帘为疏目,广袤数十寻,两舟引张之,缒以铁,下垂水底。”这里说的帘,就是指的刺网。明末清初.广东沿海开始使用围网,据屈大均《广东新语》载:“有曰索最,下海水深多用之,其深八九丈,其长五六十丈,以一大鍐为上纲,—为下纲,上纲间五寸一藤圈,下纲间五寸一铁圈,为圈甚众,贯以索以为放收,而以一大船为罛公,一小船为罛姥,二船相合,以罛连缀之。”这里说的索罛,即围网的一种,不仅可以捕捞上层的鱼类,也可捕捞至中下层,是当时世界上最先进的渔网了。

直到1906年,投身实业的晚清状元张謇主持购买一艘德國渔轮,定名“福海号”,这是我国渔业史上首艘现代渔轮,标志着现代渔业的兴起。及至民国,拖网渔轮在东海投入渔业生产,捕捞效率及渔获量都远非人力可比,渔网的古典时代结束了。

不过,那些古老的、来自《诗经》里的网罟之术还没有消失,它们仍在我国辽阔的江河湖海之间频频现身,它们单薄的身躯出水入水凡千万遍,仿佛不知疲倦,为民生之艰而进补。从白发老翁到垂髫稚子,仍像商周之民一般提绳持网,埋头在亮晶晶的水面上搜寻,他们是古老渔术的子遗。所谓“礼失求诸野”,看到他们,就像看到虽微弱却绵绵不绝的文明爝火,在民间秘密传递。762BD941-B24C-4B5A-BA63-6B83AF63F9F3