长治盆地霍尔辛赫煤矿三维地震勘探技术研究与应用

杨德根,李运肖,张震润,邓国成

(1.河南省地球物理空间信息研究院,河南 郑州 450000; 2.河南省地质物探工程技术研究中心,河南 郑州 450000)

长治盆地霍尔辛赫煤矿位于长治盆地西侧,研究区所在井田为开发矿区,周边有多处开采煤矿,断层和褶曲较发育,岩溶引起的陷落柱较多,需对其进行查明[1-2]。三维地震勘探技术是基于岩石的波阻抗差异,采取人工激发地震波,通过仪器在地面接受经地层反射的地震波信号,经数据处理,获得三维地质图像,进而推断、解释地下地质构造[3-8]。此次通过三维地震勘探,查明了区内主要煤层的底板起伏形态和断层、陷落柱的分布情况,为后续煤矿开采设计提供了详实、可靠的地球物理资料。

1 地质及地震地质条件

1.1 地质条件

区内全部为新生界耕植土掩盖。经过钻孔揭露,地层为奥陶系上马家沟组(O2s)、峰峰组(O2f)、石炭系中统本溪组(C2b)、石炭系上统太原组(C3t)、二叠系下统山西组(P1s)、二叠系下统下石盒子组(P1x)、二叠系上统上石盒子组(P2s)、第四系(Q)。其中,太原组和山西组为主要含煤地层:①太原组煤层总厚4.76~11.37 m,平均8.11 m。主要可采的15号煤层位于一段中部;②山西组:煤层总厚5.14~7.67 m,平均6.14 m。其中的3号煤层为可采煤层,厚度大、性质稳定,是井田主采、首采煤层。

井田内主要构造走向为近SN-NNE向,地势东高西低,沿走向及倾向方向伴有落差大小不等的断层,主要分布于井田的中部及中南部,褶曲全井田发育。研究区内共组合断层6条,陷落柱6个,异常区3处,断层走向与原构造走向基本一致。

1.2 地震地质条件

该区基本为平原、地形较平坦,地面高差在0~40 m;地表多为耕地、蔬菜大棚等;区内村庄较多,高压线密集。这些因素为地震数据采集及资料质量将会带来一定影响。表层地震地质条件整体一般。研究区为耕植土覆盖,据调查潜水位为5~8 m,激发层位选在潜水位下的黏土层中,所获地震波能量强、频带宽。本次地震勘探的主要目的层有3个:新生界、3号煤层、15号煤层。研究区新生界较薄且厚度变化较大,但全区基本能形成可连续追踪的新生界反射波(TQ波)。3号煤层结构简单、厚度较大且稳定,速度2 600 m/s,密度1.46 g/cm3,与其围岩(砂、泥岩约3 300 m/s,2.60 g/cm3)波阻抗差异明显,具有形成强反射波的良好条件,能形成能量强、连续性好的反射波(T3波)。15号煤层与围岩泥岩亦存在较大的波阻抗差异,具有形成15号煤层反射波(T15)的良好条件。但由于15号煤层结构复杂,同时受3号煤层的屏蔽作用,造成T15波能量相对稍弱。

2 野外数据采集

针对研究区新生界覆盖层变化较大、地质任务要求高的特点,研究工作在提高资料信噪比的同时并设法提高资料的分辨率。重点做了激发层位、激发药量、低降速带调查、高程测量、接收排列选择和观测系统选择等各方面的试验工作[9-10],效果较好。

2.1 低、降速带调查

采用小折射方法,道距排列为1、2、5、10、5、2、1 m;在研究区内共完成小折射点11个(物理点22个),保证每层折射波的时距曲线不少于4道,利用克浪软件折射解释模块进行了解释。低、降速带调查结论为:近地表结构大部分为两层结构,即既有低速带也有有降速带,个别点仅有低速带。低速带厚度2~10 m,速度300~1 000 m/s。

2.2 试验工作及结论

首先进行井深和药量试验,试验点1结果:井深8 m试验效果最佳,激发药量大小影响不大,结合以往该区勘探经验,采用1.0 kg药量。为了证明试验点1结论,还在不同的块段进行了3个点的验证性试验。试验点4井深14 m最佳,试验点3井深12 m相对较好。药量大小各验证试验点信噪比和分辨率基本上没有影响,与试验点1一样。

试验结论:①井深:一块段8 m,二块段和四块段14 m,三块段12 m;药量:全区1.0 kg。②观测参数:60 Hz高频检波器,2串2并4个检波器组合,采样间隔0.5 ms,记录长度1 s。采用428XL遥测数字地震仪。

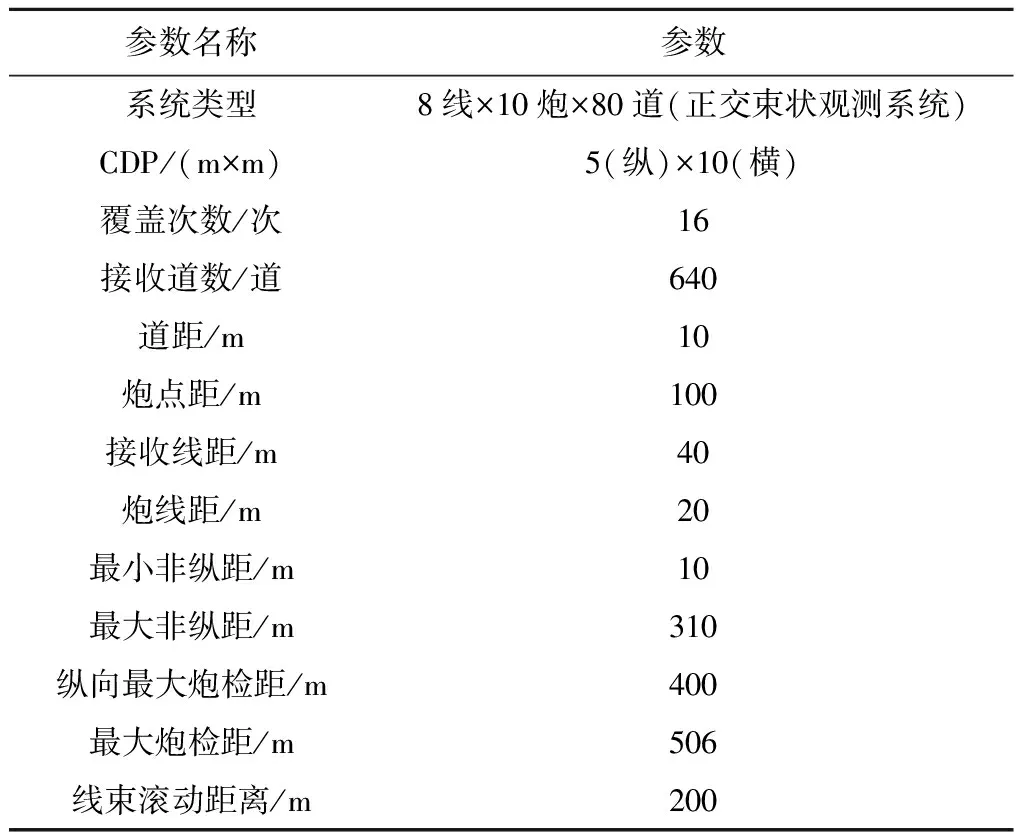

2.3 观测系统及参数选择

观测系统及参数选择见表1。

表1 观测参数Tab.1 Observation parameters

2.4 技术难点及解决措施

影响野外数据采集的客观因素主要有霍尔辛赫矿区(位于三块段东边界)、郭村(位于一块段东北角)、鲍村(位于二块段东部)以及大李村(位于四块段西北角)。针对以上客观情况,本文如下有效措施加以解决。

(1)村庄及矿区内路面基本硬化,导致很多检波器无法按照设计的位置插放,村庄内也没有空地,无法在村庄内进行深井小药量放炮。根据以往施工经验及技术人员针对研究区实际情况采取检波器在不偏离设计距离10 m的范围内尽量不空道,硬化路面先放上湿土踩实后再将检波器插置在踩实的湿土上面;村庄内的检波器全部用RTK进行实测。

(2)技术人员通过实地踏勘,对南一块段的郭村、二块段的鲍村以及四块段的大李村等地段下数据采集主要采取了如下技术措施:①过村庄时采取纵向上在村庄东、西两侧加密炮点;横向上增加炮线;增大接收排列,接收道数由原来设计的80道增加到120道接收;检波器尽量多放置,然后对村庄内的检波器进行实测,尽量保证村庄下原始数据的完整和叠加次数。②霍尔辛赫矿区位于本次勘探的三块段东边界处,通过变观等技术措施保证了该区域的数据完整性。另外,区内的公路、高压线等小范围障碍物,通过前后移动炮点、增加接收排列等有效的技术措施和施工方法保证了这些区域叠加次数没有受到影响。

3 资料处理与解释

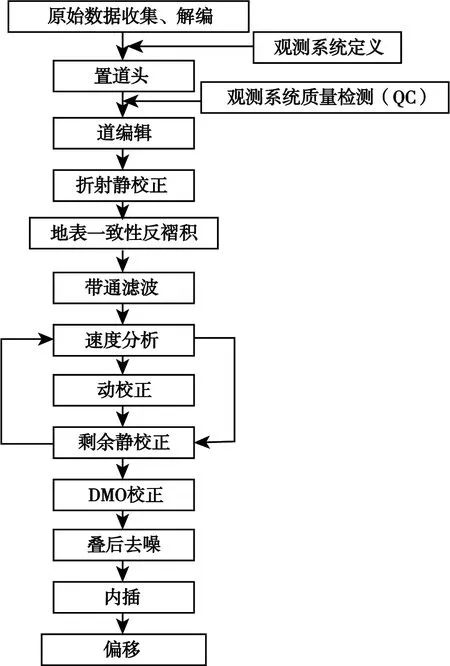

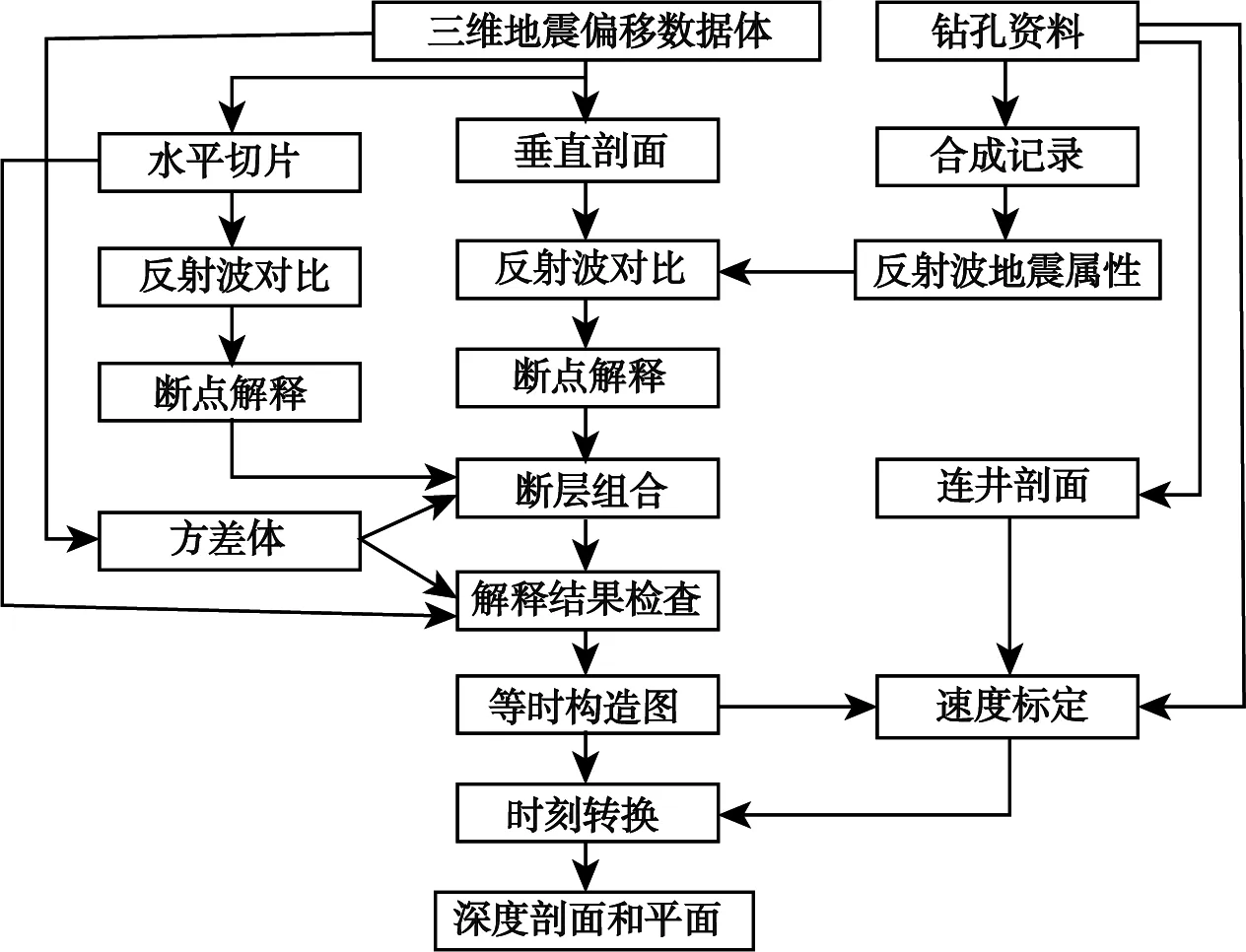

地震数据处理是关键环节,本次研究重点内容解决方案见表2,处理流程如图1所示。在时间剖面上,通过同相轴的错断、分叉、扭曲等标志的识别,对褶皱、断层和陷落柱进行了解释推断[11-15],其流程如图2所示。

表2 资料处理重点内容解决方案Tab.2 Solutions for key contents of data processing

图1 资料处理流程Fig.1 Data processing flow chart

图2 资料解释流程Fig.2 Data interpretation flow

4 地质成果

4.1 新生界厚度

由于研究区内第四系厚度变化较大,本次第四系厚度解释是利用地震反射波TQ波结合已知钻孔资料进行综合解释的。

(1)一块段厚度为150~200 m,总体趋势是研究区东、西部薄,中部厚,东北部厚度变化较小,最厚处位于研究区中部偏南2108钻孔西南附近,厚度为200 m左右,最薄处位于研究区西北边界,厚度为150 m左右。

(2)二块段厚度为135~190 m,总体趋势是西部薄,东部厚,由西向东逐渐变厚,最厚处位于研究区东南边界处,为190 m左右,厚度最薄处位于研究区西部边界,厚度为135 m左右。

(3)三块段厚度为130~180 m,总体趋势是中部和西部厚度变化不大,相对较薄,向东逐渐变厚,最厚处位于研究区东北边界处,厚度为180 m左右,最薄处位于研究区中、西部,厚度为130 m左右。

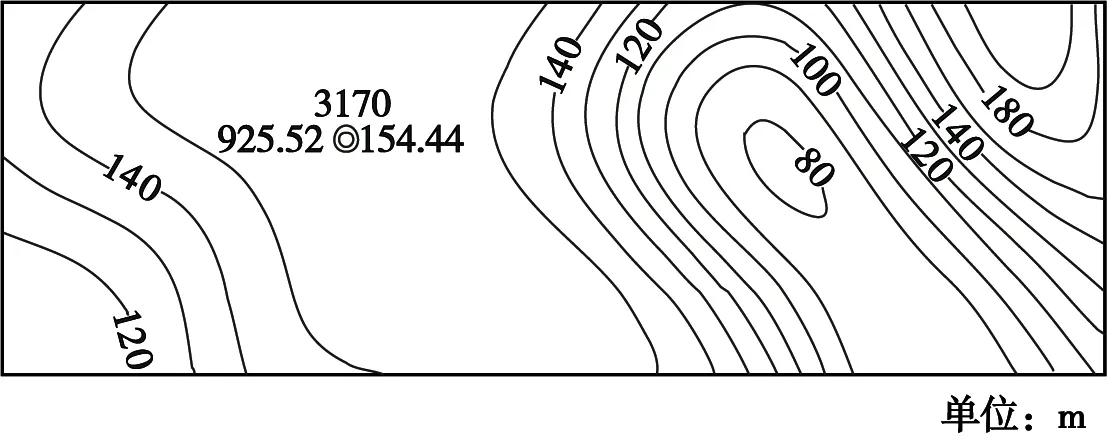

(4)四块段新生界厚度变化大,厚度为80~170 m,总体趋势是研究区中部薄,西部和东部厚,最厚处位于研究区东北角,厚度为170 m左右,最薄处位于研究区中部偏东,厚度为80 m左右,如图3所示。

图3 四块段新生界等厚线平面Fig.3 Plan of Cenozoic isopach line in block 4

4.2 主要煤层的底板形态

此次三维地震勘探成果表明,研究区内煤层底板总体起伏较大,褶曲较发育。研究区地层倾角为0~14°,一般2°~10°。

4.2.1 3号煤层底板形态

(1)一块段。3号煤层的埋深总体上是西南部浅,西北角及东南部深,底板标高+370~+480 m,煤层倾角0°~12°。3号煤层最深处位于研究区西北边界附近,煤层底板标高为+370 m,最浅处位于研究区西南部,煤层底板标高+480 m。

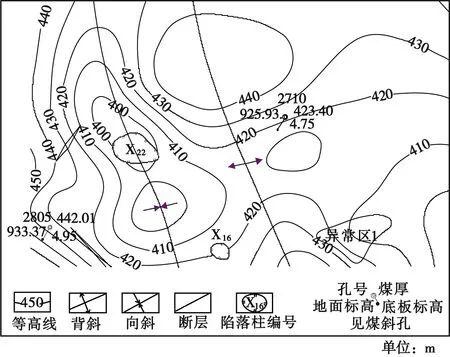

(2)二块段。3号煤层的埋深总体上是东部变化不大,中西部由东向西变化趋势是由浅变深再变浅,底板标高+396~+470 m,煤层倾角0°~10°。3号煤层最深处位于研究区中部偏西,煤层底板标高为+396 m,最浅处位于研究区西南边界,煤层底板标高为+470 m,如图4所示。

图4 二块段3号煤层底板等高线平面Fig.4 Contour plane of the floor of the No.3 coal seam in the second block section

(3)三块段。3号煤层的埋深总体上是西部浅,中部相对较深,底板标高+400~+486 m,煤层倾角0~10°。3号煤层最深处位于研究区中部DF4逆断层东,煤层底板标高为+400m,最浅处位于研究区西北部,煤层底板标高为+486 m。

(4)四块段。3号煤层的埋深总体上是西部浅,东部深,底板标高+410~+486 m,煤层倾角0~10°。3号煤层最深处位于研究区中部偏东DF17逆断层东南,煤层底板标高为+410 m,最浅处位于研究区西北部,煤层底板标高为+486 m。

4.2.2 15号煤层底板形态

15号煤层与3号煤层间距稳定,最小间距约100 m,最大间距约120 m,平均间距110 m。其底板形态与3号煤层基本相同,底板标高+288~+398 m,煤层倾角0~14°。15号煤层最深处在研究区西部,煤层底板标高+288 m,15号煤层最浅处在研究区中部,煤层底板标高+398 m,以1块段图示说明,如图5所示。

图5 一块段15号煤层底板等高线平面Fig.5 Contour plane of floor of No.15 coal seam in a section

4.3 构造

通过本次三维地震勘探,查明了三维地震研究区内错断主要煤层的断层的数量、位置、落差及延展长度,此次三维地震研究区共解释断层6条,落差大于等于5 m的3条断层均为可靠的逆断层,其他3条断层均为落差<5 m的正断层,本次勘探不作评价;解释陷落柱6个,其中控制可靠陷落柱为4个,较可靠的陷落柱2个;异常区3处。

4.3.1 断层

经过对本次三维地震勘探资料进行详细解释,按照40 m×80 m网格统计,共解释断点72个,其中A级断点40个,占55.6%;B级断点17个,占23.4%;C级断点15个,占20.8%。此次研究共组合断层6条。按断层性质分,解释的6条断层中逆断层3条,为DF4断层、DF17断层和DF21断层,其他3条均为正断层;按断层落差大小,落差≥5 m的断层3条,为DF4断层、DF17断层和DF21断层,落差<5 m的断层3条,为DF18断层、DF19断层、DF20断层。按可靠程度分,落差≥5 m的3条断层均为可靠断层;其他3条断层落差均<5 m,不作可靠性评价。按错断煤层分,同时错断3号煤层和15号煤层的断层有2条,为DF4断层和DF17断层,只错断3号煤层的3条,为DF18断层、DF19断层和DF20断层,只错断15号煤层的断层1条,为DF21断层。

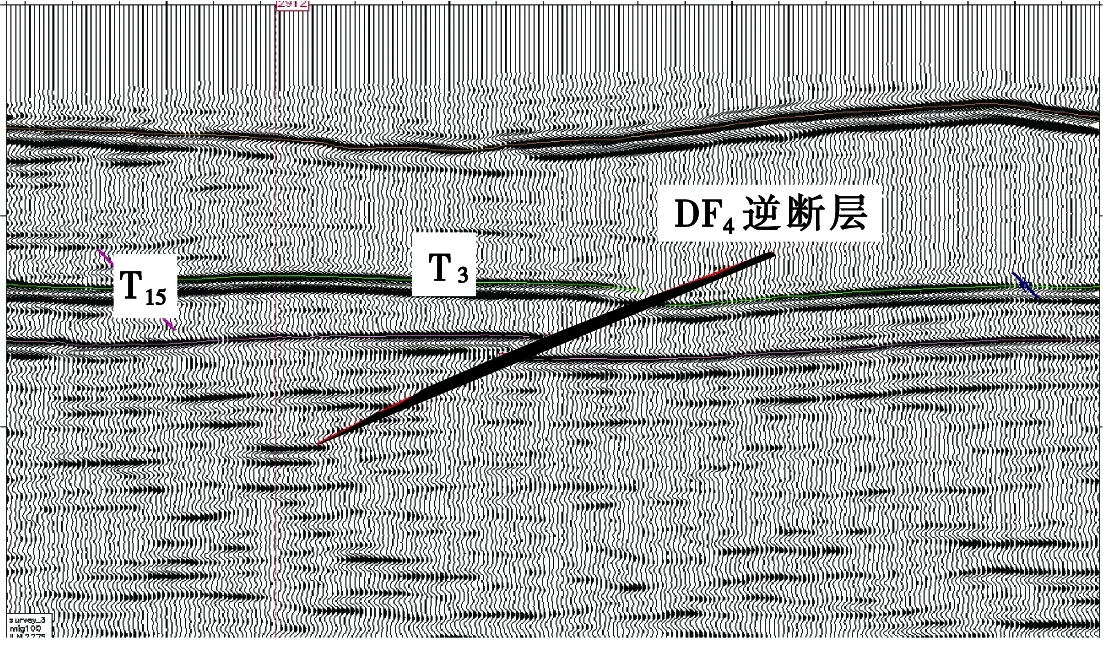

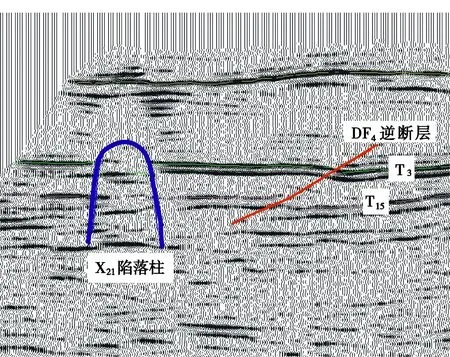

(1)DF4逆断层。DF4逆断层贯穿二块段、三块段和四块段3个研究区,位于研究区中部,为此次勘探新发现断层。其走向近SN,倾向W,倾角40°左右。此次研究区内最大落差40 m,该断层南部延展至四块段研究区内,北部延展至二块段研究区内,该断层延展长度2 600 m。同时错断3号煤层和15号煤层。在时间剖面上T3波、T15波错断明显,断点清晰,如图6所示。按照40 m×80 m网格评级,共31个断点控制。其中,A级16个,B级8个,C级7个,A+B占77%,综合评定此断层为一控制可靠的逆断层。

图6 DF4逆断层在时间剖面上的特征Fig.6 Characteristics of DF4 fault on time profile

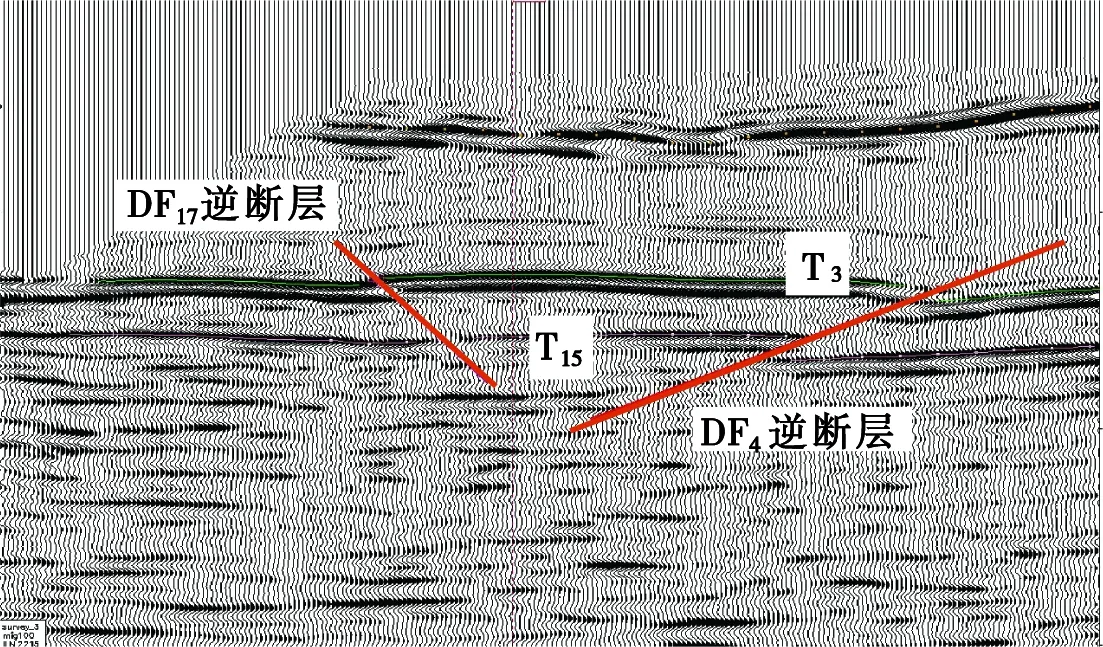

(2)DF17逆断层。该断层位于三块段研究区西北部,走向近SN,倾向E,倾角45°左右。该断层南部在区内尖灭,北部延伸至研究区外,区内最大落差12 m。区内延展长度约310 m。在时间剖面上,T3波、T15波错断明显,断点清晰(图7)。按40 m×80 m的网格剖面统计,控制该断层的断点共计10个。其中,A级断点5个,B级断点3个,C级断点2个,A+B占80%。此断层为控制可靠的逆断层。

图7 DF17断层在时间剖面上的特征Fig.7 Characteristics of DF17 fault on time profile

(3)DF21逆断层。该断层位于一块段研究区西部,走向近SN,倾向E,倾角35°左右。该断层只错断15号煤层,南部在区内尖灭,北部延伸至研究区外,区内最大落差30 m。区内延展长度约760 m。在时间剖面上,T15波错断明显,断点清晰,如图8所示。按40 m×80 m的网格剖面统计,共计22个断点控制。其中,A级断点11个,B级断点6个,C级断点5个,A+B占77.3%。此断层为控制可靠的逆断层。

图8 DF21断层在时间剖面上的特征Fig.8 Characteristics of DF21 fault on time profile

4.3.2 陷落柱

经本次三维地震勘探,共解释6个陷落柱,按照40 m×80 m网格统计,共解释断陷点104个。参考断点评级标准,对断陷点进行了评级。其中,A级断点42个,占40.4%;B级断点37个,占35.6%;C级断点25个,占24%。长轴均大于25 m。陷落柱分布于一块段、二块段和三块段研究区内。其中,一块段3个,二块段2个,三块段1个。

根据时间剖面、水平切片、方差体切片等对区内的6个陷落柱进行综合评定,结果如下:控制可靠陷落柱为3个,控制较可靠的陷落柱3个。这些陷落柱大部分在煤层底板等高线图上其形态为近似圆形或近似椭圆形。

(1)X10陷落柱。位于二块段研究区中间南部边界,中心坐标为Y=38 402 218,X=3 998 270,面积2 714 m2,其长轴长约60 m、短轴长50 m,近圆形,在时间剖面上特征为:T3波、T15波同相轴下凹,局部断陷,按照40 m×80 m网格评级,8个断陷点的级分别为:A级3个,B级1个,C级4个,A+B占50%,综合评价该陷落柱为控制较可靠陷落柱。

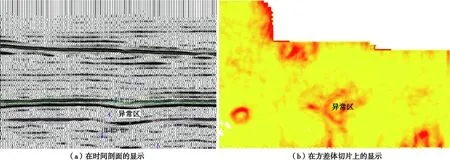

(2)X21陷落柱。位于三块段研究区西南角,中心坐标为Y=38 401 583,X=3 997 084,面积14 209 m2,呈近椭圆状。其长轴NW向,长轴长180 m、短轴长90 m,在时间剖面上特征为:T3波、T15波同相轴下陷,其下部辅助相位紊乱(图9),按照40 m×80 m网格评级,控制该陷落柱14个断陷点的级别为A级7个,B级4个,C级3个,A+B占76.5%,综合评价该陷落柱为控制可靠陷落柱。

图9 X21陷落柱在时间剖面上的特征Fig.9 Characteristics of X21 collapse column on time profile

(3)X22陷落柱。位于二块段研究区的西部,中心坐标为Y=38 401 922,X=3 998 623,面积12 069 m2,近椭圆形。其长轴呈近EW向,长轴长160 m、短轴长100 m,在时间剖面上特征为:T3波、T15波同相轴下凹,局部下陷,参与评级断陷点12个,A级4个,B级3个,C级5个。A+B占58.3%,该陷落柱为控制较可靠陷落柱。

(4)X23陷落柱。位于一块段研究区东南部,中心坐标为Y=38 405 204,X=4 000 105,面积7 537 m2,呈近椭圆状。长轴呈NWW向,长轴长130 m、短轴长65 m,在时间剖面上特征为:T3波、T15波同向轴断陷,断点清晰可靠,按照40 m×80 m网格评级,控制该陷落柱10个断陷点的级别为:A级4个,B级4个,C级2个,A+B占80%,综合评价该陷落柱为控制可靠陷落柱。

(5)X24陷落柱。位于一块段研究区东南部、X23陷落柱西北,陷落柱中心坐标为Y=38 405 138,X=4 000 259,面积4 046 m2,近椭圆状。其长轴近EW向,长轴长75 m、短轴长70 m,在时间剖面上特征为:T3波同向轴向下凹陷,T15波同相轴下陷,按照40 m×80 m网格评级,控制该陷落柱6个断陷点的级别为:A级2个,B级2个,C级2个A+B占67%,综合评价该陷落柱为控制较可靠陷落柱。

(6)X25陷落柱。位于一块段研究区中部偏东,中心坐标为Y=38 404 660,X=4 000 444,面积为20 451 m2,呈近椭圆形。长轴近EW向,长轴170 m、短轴长150 m,在时间剖面上特征为:T3波、T15波同相轴下陷,其下部辅助相位紊乱,按照40 m×80 m网格评级,控制该陷落柱14个断陷点的级别为A级8个,B级4个,C级断点2个,A+B占85.7%,该陷落柱为控制可靠陷落柱。

4.3.3 异常区

本次勘探圈定了3处异常区,其中一块段2处;2块段1处。异常区1位于2块段东南部,异常区5和6位于一块段东北部。这些区域3号煤层反射波同相轴没有错断,只是呈现出波浪起伏的变化,且局部反射波变化剧烈,根据以往地震勘探资料结合矿方揭露的已知资料分析认为,这种反射波发生变化的区域有可能是地层倾角发生急剧变化或者煤层厚度变化的区域,从而造成反射波发生的异常。本次解释将这些区域圈定为了异常区,并将这些异常区初步定性为地层倾角发生急剧变化的区域,但也不排除陷落柱的可能,如图10所示。

图10 异常区在时间剖面和方差体切片上的显示Fig.10 Display of abnormal area on time section and variance volume slice

4.3.4 褶曲

此次勘探发现煤层底板起伏较大,褶曲普遍发育。研究区共发现7处褶曲。比较明显的褶曲有4处,其他3处由于受新生界厚度变化大的影响,T3波时间剖面不能真实的反映3号煤层底板形态,导致时间剖面上褶曲不明显。结合井田构造纲要图,本次将这些褶曲命名为大京背斜、鲍庄向斜、南鲍庄村背斜、段家庄背斜、王郭村向斜以及S1向斜和S2背斜。

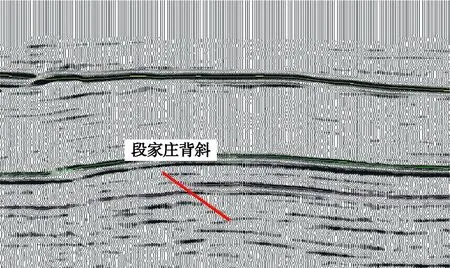

(1)段家庄背斜。段家庄背斜位于研究区一块段西部,背斜轴部位于一块段研究区西部边界东约500 m一带,轴向NNE向。轴长约1 100 m,两端延展出勘探边界外,西北翼地层倾角较大,一般10°,东南翼地层倾角平缓为4°左右,如图11所示。

图11 段家庄背斜在时间剖面上的特征Fig.11 Characteristics of Duanjiazhuang anticline on time section

(2)S1向斜。S1向斜位于一块段研究区中部,轴向近NE向。轴长约1 500 m,两端延展出勘探边界外,两翼地层倾角基本对称,一般9°。

(3)S2背斜。S2背斜位于一块段研究区中部偏东,轴向近NE向。轴长约1 300 m,两端延展出南北勘探边界外,两翼地层倾角不对称,西北翼倾角较大,一般9°,东南翼倾角比较平缓为5°左右。

(4)王郭村向斜。王郭村向斜位于一块段研究区东部边界附近,其轴走向为近SN,距东勘探边界约200 m左右。轴长约1 000 m,南北端延伸至区外,两翼地层倾角不对称,西翼地层倾角5°左右,东翼地层倾角为3°左右。

4.4 无煤区和煤层冲刷变薄区

无煤区在时间剖面上反射波变弱、中断、相位转换等;煤层冲刷变薄区在时间剖面上反射波振幅变弱,但不会出现反射波中断、相位转换等现象。根据以上特征,研究区内没有发现无煤区和煤层冲刷变薄区。

5 结论

本次工作,采用三维地震勘探技术对长治盆地霍尔辛赫煤矿井下构造进行深入研究,取得如下结论。

(1)查明了研究区内主要煤层的分布和底板起伏形态,3号煤层达到查明程度,15号煤层为控制程度,绘制了主要煤层和新生界底板等高线,共发现波幅≥10 m的褶曲7个。

(2)查明了研究区断层分布情况及其性质。共发现断层6条,其中DF4、DF17和DF21内落差≥5 m均为逆断层;DF18、DF19和DF20断层落差<5 m,均为正断层,仅错断3号煤层。

(3)查明了研究区内陷落柱分布情况,共发现长轴直径>25 m的陷落柱6个。其中,3个为控制可靠陷落柱,另3个为控制较可靠陷落柱;还圈定异常区3处。