新时代国有企业意识形态话语权建设

李丹凤

(南宁职业技术学院 马克思主义学院,广西 南宁 530008)

意识形态具有极端重要性。加强国有企业意识形态工作是新时代建设一流企业的必然要求,是企业实现高质量发展的现实需要。“中国特色现代国有企业制度,‘特’就特在把党的领导融入公司治理的各环节”[1],坚持和加强党对国有企业的领导,开创了不同于西方国家企业治理模式的中国特色企业治理范式。做好意识形态工作成为新时代国有企业治理体系和治理能力现代化建设的引擎。

当前,在世界多元意识形态背景下形成的社会思潮泛娱乐化、舆论影响复杂化等多重交织现象冲击着中国主流意识形态的理性权威,新媒体的快速发展使国际国内、线上线下、虚拟现实、体制外体制内等界限日益模糊,越来越复杂的大舆论场应运而生[2]。这对国有企业意识形态工作构成了严峻挑战,冲击着当前驾驭新媒体能力相对薄弱的国有企业意识形态工作机制。在这种背景下,国有企业要持续强化意识形态话语权建设,不断加强意识形态风险防控,稳固好国有企业意识形态阵地。

一、新时代国有企业加强意识形态话语权建设的必要性

国有企业加强意识形态话语权建设旨在形成主流意识形态的传播力、影响力。牢牢掌握主流意识形态阵地,是国有企业高质量发展的思想基础和根本保障。国有企业必须牢牢掌握意识形态工作的话语权。

(一)完善中国特色现代企业制度的重要法宝

习近平总书记对国有企业的“根”“魂”论断为推动国有企业深化改革指明了方向,在实践中形成了新时代中国特色社会主义党的建设经验。坚持党对国有企业意识形态工作的领导权,是党建的重要内容。国有企业意识形态工作制度是中国特色现代企业制度的重要组成部分,彰显了国有企业员工强大的凝聚力,体现中国特色社会主义意识形态的政治引导力。实践证明,做好做优意识形态工作,有利于国有企业凝聚政治认同,有利于战略实施,有利于使命传承,确保国有企业发展的政治方向。

国有企业加强意识形态话语权建设,能凸显中国现代企业制度的特色,将“经济建设是党的中心工作”和“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”都置于企业发展的重要地位,正确界定了国有企业经济发展和意识形态工作的关系;既强调了生产力的决定性作用,又凸显生产关系重要的反作用,使国有企业更好承担起“不断满足人民日益增长的美好生活需要”的发展宗旨和使命担当。凸显中国特色现代企业制度的企业治理优势,有效发挥意识形态的社会粘合剂与稳定器作用,既促进了经济发展,又以经济发展实现了社会主义意识形态的再塑,不断巩固实现中华民族伟大复兴的共同思想基础。

(二)构筑国有企业党建大格局的必然要求

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,党建大格局之“大”在于持续巩固党在企业的政治核心地位,在于能够将党的政治优势转化为企业的竞争优势、发展优势。党建大格局以解决国有企业深化改革中出现的一系列深层次矛盾为目标,从根本上去解决改革中因国内外思想文化交流、交融、交锋日益加强、加剧形成的意识形态多元化趋势带来的问题。习近平总书记指出:“我们正在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争,面临的挑战和困难前所未有,必须坚持和巩固壮大主流思想舆论,弘扬主旋律,传播正能量,激发全社会团结奋进的强大力量。”[3]国有企业员工的思想状态和精神状态好坏,直接影响着企业的健康发展。没有完善且稳固有效的意识形态工作体系,社会主义主流思想就会受到解构,主流意识形态话语权就容易被消解。构建党建大格局目的在于构建强大向心力和引导力的社会主义意识形态工作体系,不断发挥国有企业政治引导作用,为企业发展凝聚人心、汇聚力量,营造立场坚定、旗帜鲜明的政治环境,唱响中国特色社会主义意识形态主旋律。

(三)增强国有企业治理现代化的发展引擎

建党百年来,中国共产党形成了丰富的党建思想。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在“立党、建党、管党、治党”实践序列基础上,不断推进以“强党、兴党”为实践主题的新的伟大工程,党建之治是中国共产党长期党建实践形成的基本经验、理论总结,为国有企业治理现代化提供了发展引擎,以党建为引领开辟了国家治理体系和治理能力现代化视域下的中国特色国有企业治理模式,开创了不同于西方国家企业治理模式的企业治理范式。国有企业意识形态工作突出政治性、思想性、体系性,通过正式或非正式的治理手段和方式,化解意识形态领域的思想冲突和风险,不断巩固社会主义的主流意识形态阵地,不断增强国有企业的感召力、凝聚力、向心力,激发企业员工干事业的积极性、创造性,凝聚共识,从而增强企业建设和发展的内生动力。

二、新时代国有企业意识形态工作面临的风险

习近平总书记指出:“当今世界,意识形态领域看不见硝烟的战争无处不在,政治领域没有枪炮的较量一直未停。”[4]中国特色社会主义现代化道路与西方国家现代化道路有着本质区别,中国现代化模式决定了国有企业的发展范式特性,国有企业意识形态工作面临着中西方意识形态斗争尖锐化、多元意识形态复杂化、意识形态工作的生产力式微等风险。

(一)多元化意识形态思潮增加国有企业主流意识形态引领力弱化风险

随着互联网快速发展,网络媒介信息传播方式出现去中心化、去结构化的扁平化特征,网络空间主体参与广泛,呈现出前所未有的海量信息。中西方意识形态对立博弈日趋明显,西方敌对势力将互联网作为瓦解中国主流意识形态的主要阵地,主要表现在两方面。一是渗透历史虚无主义,试图“解构历史”“解构英雄”。一些网站由于缺乏有效的监管和辨析,被某些别有用心的西方势力所利用,无意或者有意甚至是故意渗透西方错误意识形态。西方国家通过操控某些势力,不断渗透历史虚无主义和网络民粹主义,试图通过“解构历史”“解构英雄”歪曲历史和抹黑英雄来达到否定党的领导、否定社会主义道路的目的,试图通过迎合网络空间存在的草根生存、逆反心理推波助澜网络极端言行和网络极端情绪,干扰人们的事实判断和价值判断,给国有企业的主流价值引领提出了巨大的挑战,冲击着国有企业主流意识形态引领力。二是西方新自由主义经济意识形态的长期渗透,试图消解国有企业主流意识形态。中国改革开放的巨大成功,成了一些西方国家不遗余力灌输新自由主义经济意识形态的重要动因,试图以新自由主义意识形态瓦解国有经济政策,制造舆论压力,逼迫国有企业退出竞争性领域,压缩市场空间,以此消解国有企业主流意识形态,进而达到分化中国的目的。

(二)治理能力不足增加国有企业意识形态生产力式微风险

部分国有企业面对复杂局面应对乏力,意识形态话语权建设能力不足,话语质量不高,造成企业员工与主流意识形态之间的心理藩篱,增加了国有企业意识形态生产力式微风险。一是国有企业员工日益增长的美好生活需求与企业满足多样化需求的管理失效。在国有企业治理实践中,企业文化建设的滞后性、单一性使得企业难以满足员工日益增长的美好生活需要,企业往往忽视在民主、法治、文化等方面建设,通常更多以物质需要的满足作为主要手段。员工的民主、文化需求一旦得不到有效疏解和满足,他们对主流意识形态的接受和认同会被削弱。二是新形势下意识形态工作复杂与企业意识形态治理手段滞后存在突出矛盾。在新的历史条件下,国有企业意识形态工作内外环境发生深刻变化,舆论环境影响因素越发复杂,网络空间突出的“自由有余而秩序匮乏”特性,具有的“话语门槛低、交互性强、冲击力大”特点对传统意识形态工作思路和方法带来诸多挑战,加大了工作难度。国有企业意识形态话语权建设在话语表达方式上存在简单滞后化、呆板程序化、内容形式化等问题,降低了意识形态工作的吸引力,传统直白传播方式难以适应复杂环境,宏观叙事方式难以激发共鸣。

(三)资本逻辑增加国有企业员工意识形态认同“物化”风险

经济发展是国有企业的发展之本,是中国特色社会主义经济发展的基础和保证。在经济全球化背景下,国际和商业资本运作带来的资本逐利性导致消费主义文化盛行,资本逻辑衍生出的拜金主义、奢靡之风借助互联网快速蔓延,意识形态“物化”倾向明显。西方错误思潮渗透增加国有企业员工意识形态认同“物化”风险。“网络的资本化正在为各种非马克思主义甚至反马克思主义的错误思潮乘虚而入提供了可能性”[5]。西方的极端个人主义、拜金主义等错误腐朽观念在互联网浪潮下冲击着企业员工的“三观”,加上消费主义和奢靡之风受到部分网民的追捧和效仿,过去国有企业普遍存在的奉献精神、奋斗精神在一定程度上受到了腐蚀。市场经济发展和对经济利益的追求使得企业员工对“为人民服务”产生认识偏差,认为市场经济是“钱”的经济。集体观念、为人民观念淡薄以及“为人民服务过时论”观点客观存在,增加了意识形态认同“物化”风险。同时,以追求资本增殖为构建目的的话语体系催生享乐主义、泛娱乐化思潮也增加了“物化”风险。加之一些别有用心的人歪曲国有企业形象、刻意散布负面评价、鼓吹“去国有化”,使得企业内部和外部存在隔阂与矛盾,造成企业员工人心不稳、思想波动,导致一些意志薄弱的企业员工出现负面情绪,失去了无产阶级荣誉感,动摇了对理想信念的追求,出现凡事都计较个人得失的“物化”倾向。

三、新时代国有企业意识形态话语权建设的现实路径

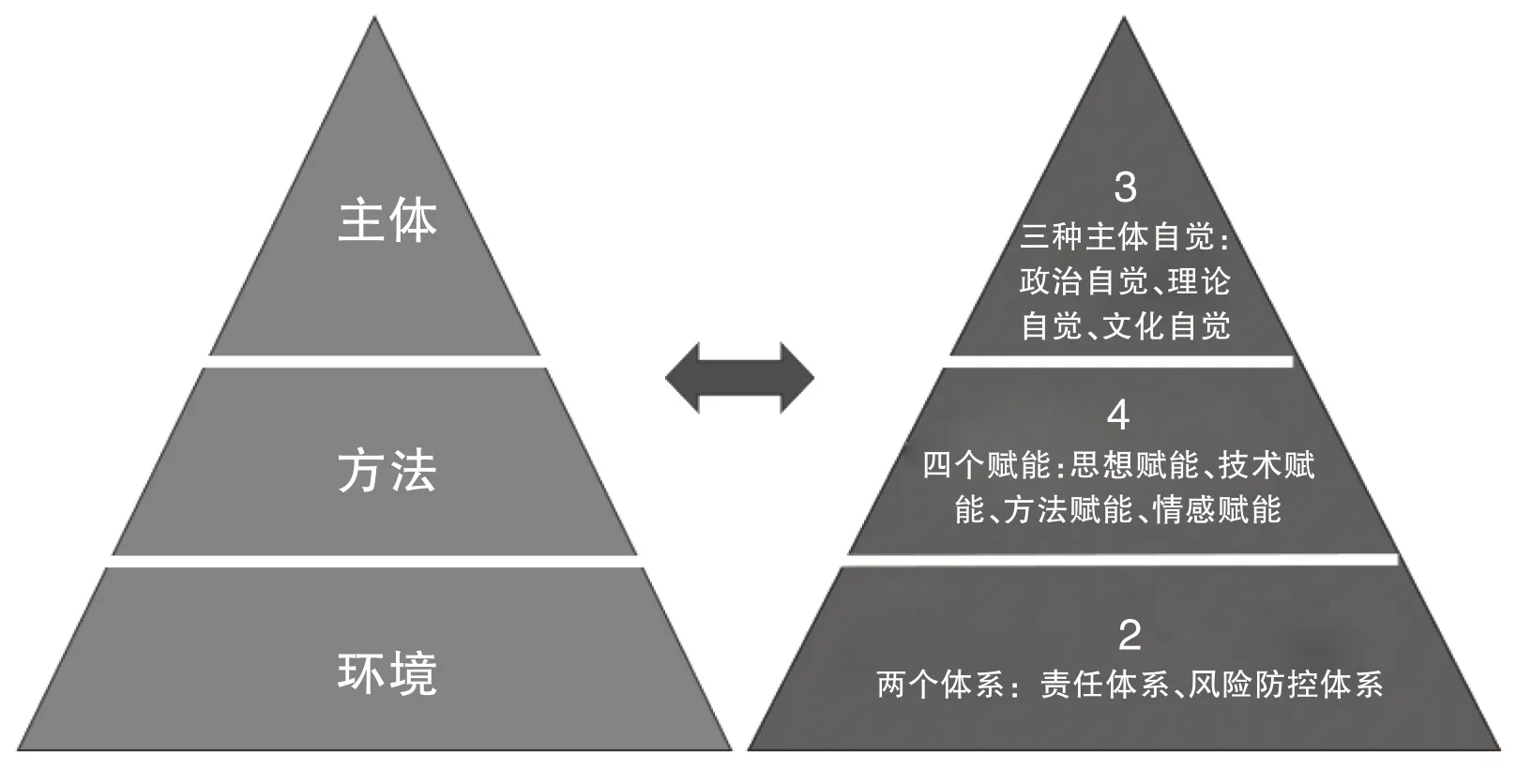

“牢牢掌握意识形态工作领导权”是习近平总书记对做好意识形态工作的重要批示。国有企业要在遵循新时代意识形态工作规律基础上,从主体、方法、环境三个维度构建意识形态的建设模型。本文认为以“342”金字塔工作模型创新推进国有企业意识形态话语权建设,可以不断为国有企业现代化建设提供思想保障,注入精神动力,提供发展引擎。

“342”金字塔工作模型基于国有企业意识形态话语权的“主体、方法、环境”三个向度,以“话语主体、话语载体、话语环境”三大要素传递、传播意识形态话语。模型以“政治自觉、理论自觉、文化自觉”强化话语权转换的主体自觉,通过“思想赋能、技术赋能、方法赋能、情感赋能”作为话语转换方法,利用“责任体系、风险防控体系”筑牢话语转换环境防线,从而形成主流意识形态的传播力、影响力(参见图1)。

图1 “342”金字塔工作模型

(一)以“三种主体自觉”推进国有企业意识形态话语权建设的“三个认同”

主体自觉强调主体对客体的自主、自觉、自愿的状态和过程。切实增强国有企业意识形态工作的主体自觉,指增强“管理主体、对象主体”的“政治自觉、理论自觉、文化自觉”,推进主流意识形态话语权建设。

一是以主体的“政治自觉”推进经济发展,凝聚发展认同。经济基础决定上层建筑,国有企业的意识形态工作从根本上说取决于企业经济发展。要不断提高国有企业生产力,以良好的企业经济效益夯实意识形态的工作基础,发挥社会主义意识形态的政治引导力、组织凝聚力。企业管理主体要以高度政治自觉切实履行经济发展的主体责任,准确把握经济发展形势,坚定不移贯彻新发展理念,塑造经济发展新动能,以政治自觉引领行动自觉,以行动自觉推进经济发展,不断凝聚发展认同,为企业意识形态工作打牢稳固的经济基础。企业对象主体要以主人翁的使命感、责任感主动践行企业经济发展战略,将个人的小目标融入企业的大发展中,将个人的荣辱得失与企业兴衰结合起来,为企业发展注入持续动力,推动企业经济稳定发展。

二是以主体的“理论自觉”推进信仰教育,铸造信仰认同。国有企业是意识形态工作必不可少的重要阵地。国有企业应自觉保持理论思想深度和理论前瞻性,不断巩固主流意识形态的地位并内化为企业员工的行为自觉。习近平总书记指出:“理想信念是中国共产党的钙,理想信念不坚定,精神上就会缺钙,就会得软骨病。”[6]要坚定不移开展理想信念教育,将理想信念教育作为企业开展意识形态工作的基本要求。应坚持不懈创新理想信念教育方式,通过多样化的传导手段引导员工理想信念,潜移默化地影响员工思想和行为,使他们的意识形态符合中国特色社会主义要求的思想观念、价值取向和思维模式。要坚持不懈完善员工思想分析机制,动态掌握员工的思想状态,将外部灌输和内心感悟、现场讲授与实地践行结合起来,增强教育的实效性,将理想信念转变为干好事业的坚强决心,掌握传播思想、舆论引导、价值引领的主动权和话语权。

三是以主体的“文化自觉”推进企业文化建设,巩固价值认同。意识形态工作是一种理念教育,更是一种文化涵养、文化践行。企业文化是国有企业在长期实践过程形成的全体员工产生共鸣的先进文化,是企业核心竞争力的重要组成部分。企业主体以文化自觉推进文化建设,必须坚持企业文化自信。通过运用企业文化核心价值理念,将企业主流价值追求作为员工共同的道德意识、先进的道德修养,通过对接企业职工多方位、多层次的精神文化需要,打造企业文化阵地,搭建企业文化的丰富载体,激发员工的企业文化自信,将价值认同转变成解决企业发展难题的科学方法,转化成实现党的伟大事业的巨大力量。企业主体以文化自觉推进文化建设,必须遵循员工心理活动规律、满足其精神文化需求,紧紧围绕企业先进文化,开展爱岗敬业、职业道德、劳模精神和工匠精神专题教育,创设情感共鸣的教育环境,建设以员工为中心的文化植入场景,组织形式多样的文体活动,以积极向上的文体活动涵养员工良好品德,形成国有企业的“文化之治”。

(二)以“四个赋能”增强国有企业意识形态话语权建设实效

习近平总书记指出:“有些做法过去有效,现在未必有效;有些过去不合时宜,现在却势在必行;有些过去不可逾越,现在则需要突破。”[7]针对当前国有企业意识形态工作存在的注重形式、手段单一、履行不彻底、管控失位等问题,可以从思想、技术、方法、情感方面的“四个赋能”增强建设实效。

思想赋能是前提。要坚持党管意识形态不动摇,以高度责任感、使命感和紧迫感探寻新时代意识形态话语权建设规律,将意识形态工作深度融入企业的业务工作,营造积极向上、勇于奉献、善于担当的良好氛围,凝聚企业发展正能量;建立企业学习平台,将深度学习、自我学习、终身学习作为企业各级员工自我把关、自我管理、自我约束能力的思想赋能平台,使企业员工时刻与党中央保持一致、与企业发展方向一致。

技术赋能是基础。运用大数据、人工智能等技术,根据目标对象深度分析舆情,精准判断,正确引导,精准施策,提高意识形态工作精准度。借助互联网信息技术精准把握舆情预测、预警和研判,拓展话语传播空间,利用互联网、新媒体等多维渠道传播企业主流意识形态,占领互联网意识形态阵地。

方法赋能是关键。推动国有企业意识形态治理转型升级,转变话语传播理念,建立集“收集—分析—传播—反馈”于一体的话语传播平台;转换话语传播方式,打破原有单一、僵硬的话语传播方式,依托话语传播平台实现主流意识形态灵活、迅速传播,增强主流意识形态话语传播的有效性。

情感赋能是旨归。意识形态工作必须坚持以人为本的理念,以提升人的全面发展为主旨,通过充满人本情怀的方式感染员工。关注员工各层面的隐性需求,准确把握隐性意识形态属性,以真实的共情方式对接意识形态形成的情感体验,通过搭建有温度的活动载体和举办丰富多彩的文化活动引导员工理解和把握社会主义意识形态,践行社会主义核心价值观。

(三)以“两个体系”构筑国有企业意识形态的牢固阵地

国有企业意识形态阵地必须要建立起意识形态的责任体系和风险防控体系。

健全意识形态工作的责任体系。针对各级组织意识形态工作的虚化问题,习近平总书记明确提出要建立意识形态工作责任制。国有企业要不断落实好党委意识形态的主体责任,企业负责人作为意识形态第一责任人,分管领导和其他领导承担分管领域的意识形态责任。要依据企业部门的职能分工,厘清责任清单,明确责任内容,保证主流意识形态工作落实在企业内部畅通无阻,旗帜鲜明地批驳错误思潮,不断提升全体职工的自我管理、自我辨别、自我约束的能力,形成“人人自我负责、人人为企负责、处处有人负责”的良好责任生态。

不断完善意识形态工作的风险防控机制。防范是意识形态治理的首要且重要环节。将关口前移,国有企业必须建立起意识形态监测与预警机制,科学研判,及时有效地发现风险、化解风险。组建“党委—部门—个人”三层级监测机制,建立“日常监测+关键节点监测”相结合的双重监测制度,依托大数据、物联网、人工智能等技术加强对各种风险源的调查和研判,准确捕捉意识形态领域风险点,实施动态监测、实时预警,形成“研判—预警—分析—化解—反馈”的防控路径,做到因“险”施“诊”,有效监管和预警非主流意识形态的传播。国有企业必须抢占防范阵地,筑牢主流意识形态的防火墙。网络作为当前传播各种思潮的主要渠道之一,更是国有企业必须抢占的防范阵地。要在分析各类思潮生成的机理、规律、归因基础上,追踪溯源,从源头防御,主动抢占意识形态斗争的“制高点”,不断扩展意识形态工作的防范阵地。