3D打印个性化截骨模块导板辅助单髁膝关节置换术的临床疗效

郭东辉,马世强,董 军,郭彬芳,邢宝瑞,赵云超,孟郑鑫,李晓明

单髁膝关节置换术(UKA)用于治疗膝关节骨关节炎具有创伤小、患者恢复快的优点,且能保留原有解剖结构,膝关节本体感觉好,但翻修率高于全膝关节置换术[1],其原因可能与假体位置不良有关。随着3D打印医学技术日益成熟,术前可运用计算机技术使手术设计更加精准,确定胫骨及股骨截骨厚度及角度,确定假体大小及型号[2-3],提高假体下肢力线和位置的精确性。2016年12月~2018年12月,笔者采用3D打印个性化截骨模块(PSI)导板辅助UKA治疗26例膝内侧间室骨关节炎患者,并与28例采用传统UKA治疗的患者相比较,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例资料本组54例,按照是否采用3D打印PSI导板将患者分为PSI导板组(采用3D打印PSI导板辅助UKA治疗,26例)及对照组(采用传统UKA治疗,28例)。① PSI导板组:男11例,女15例,年龄50~78(61.38±8.77)岁;左膝12例,右膝14例;病程6~36(20.37±8.33)个月。② 对照组:男13例,女15例,年龄55~72(66.21±8.88)岁;左膝14例,右膝14例;病程5~42(24.11±10.50)个月。两组术前一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。手术均由同一位医师主刀完成。假体采用第三代Oxford单髁膝关节组件系统(邦美公司生产)。本研究经过医院伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

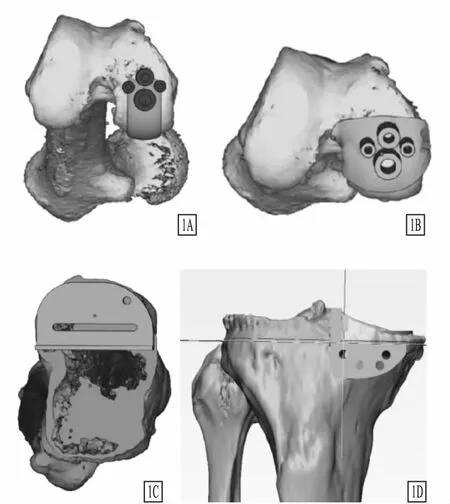

1.2 PSI导板的设计制作① 获取CT数据:采用Philips/Ingenuity CT进行患肢轴向容积扫描,扫描电压120 kV,扫面矩阵768×768,扫描层厚1.5 mm。扫描范围以膝关节为中心,上至股骨头上方5 cm,下至踝穴下方5 cm,扫描后数据结果以DICOM格式存储。② 实体建模(下肢骨骼重建):将患肢CT数据输入到Mimics Research 19.0软件中,利用阈值分割法分别选取骨组织CT值≥226 Hu进行实体建模。③ 设计分析:将重建好的数据转入3-Matic Research 11.0软件中画出力学、解剖轴,同时录入不同型号的假体数据,参照假体特性进行导板设计。股骨侧导板主要是确定股骨假体的轴线,标定股骨髁钻孔的位置及方向,保证导板钻孔方向和下肢力线一致。在股骨侧位位置上将假体和股骨髁进行比对,假体超出股骨内髁后缘2 mm时为合适型号,在股骨髁上标记确认的钻孔位置(见图1A),根据内髁骨质情况设计股骨侧导板(见图1B)。根据胫骨近端解剖特征进行定位截骨,将下肢CT数据导入软件后,与软件中已有的胫骨假体试模在胫骨内侧平台进行比对(见图1C),然后选择大小合适的假体型号。胫骨垂直截骨的位置在髁间嵴内侧前交叉韧带附着点的内侧缘,截骨方向以股骨头中心为标记点,在膝关节屈伸平面上与活动半月板的前后运动方向大致相同,设计胫骨侧导板(见图1D)。④ 生产制作:将导出的模型和导板等.stl文件载入JS-6000-H工业级3D打印机(上海黑焰医疗科技公司),利用光敏树脂BFOR001材料(上海黑焰医疗科技公司)通过逐层扫描、层层堆积,最终得到所需的模型和PSI导板。

图1 PSI导板的设计制作 A.标记假体股骨内髁钻孔位置;B.设计股骨侧导板;C.与胫骨假体试模比对;D.设计胫骨侧导板

1.3 手术方法腰麻或全身麻醉。患肢置于外展支架,髋关节外展30°,屈曲40°,膝关节屈伸活动110°。① 对照组:取髌旁内侧做长约12 cm的直行切口,沿髌骨内缘切开直达胫骨结节内侧,确定内侧间室骨磨骨、前后交叉韧带连续性及外侧间室完好。切除髁间窝及内侧髁部分骨赘,插入股骨髓内导向器,用钩匙测量股骨内髁前后径的大小,胫骨截骨使用髓外定位,截骨导向器远端固定于踝部,其轴线指向踝关节中心稍内侧。胫骨水平以后倾7°进行截骨。调整胫骨近端截骨向导确定截骨水平,胫骨截骨水平通常在胫骨磨损最深处以下 3 mm 左右。胫骨垂直截骨位置在前交叉韧带附着点的内侧缘,锯片应指向股骨头中心。股骨截骨包括股骨后髁截骨和股骨远端研磨截骨,连接杆连接髓内定位杆和股骨钻孔向导,在股骨内髁中心相继钻2个ø 4 mm 和ø 6 mm 的孔,保证其在股骨内髁中心,放入股骨后髁截骨向导,用窄锯片对后髁截骨。插入0号研磨栓,用磨钻研磨股骨远端。屈膝100°,插入塑料测厚器测量屈曲间隙。屈膝20°,用金属测厚器测量伸直间隙。得到股骨远端研磨的厚度(研磨量=屈曲间隙-伸直间隙) mm,即研磨栓型号,通过进一步研磨股骨远端即可实现屈伸间隙平衡。安装假体试模,屈伸活动垫片确认无脱位后安装假体,生理盐水冲洗,关节囊周围注射鸡尾酒配方液。逐层缝合切口。② PSI导板组:采用术前3D打印PSI导板进行股骨、胫骨截骨。紧贴胫骨内侧骨质剥离软组织,不要去除骨赘,否则导板不能找到合适位置,将胫骨PSI导板根据骨性特征放置在胫骨内侧,选择贴合度最佳位置后用克氏针固定,行垂直和水平截骨,将截骨块和导板截骨块进行比对。髁间窝和内髁内侧骨赘同样不要去除,股骨PSI导板可将内髁包住,卡在髁间窝和内髁内侧。克氏针固定股骨PSI导板后,用ø 4 mm 和ø 6 mm的钻头钻孔,后续操作步骤同对照组。

1.4 术后处理两组术后24 h内给予头孢呋辛预防感染,常规给予非甾体抗炎药镇痛,冰敷对症治疗。两组术后第1天至拆线均给予低分子肝素预防下肢深静脉血栓。

1.5 观察指标及疗效评价① 手术时间,术后下地时间,住院时间。② 以牛津单髁评分标准[4]为参考计算术后假体放置角度与目标值的差值以考察精确性:a)股骨假体翻转角(A角):正位片上先作出股骨解剖轴线,股骨假体中轴线与解剖轴线内翻 6°之后的夹角,目标值-5°(-15°~5°);b) 股骨假体屈伸角(B角):侧位片上先作出股骨解剖轴线,股骨假体中央栓与股骨解剖轴线之间的夹角,目标值 10°(5°~15°);c) 胫骨平台内外翻角(E 角):正位片上胫骨假体横轴的垂直线与胫骨解剖轴线的夹角,目标值 0°(-5°~5°);d) 胫骨假体后倾角(F角):侧位片上胫骨假体横轴的垂直线与胫骨解剖轴线的夹角,目标值7°(2°~12°)。③ 采用疼痛VAS评分、HSS评分、膝关节屈曲活动度评价临床疗效。

2 结果

患者均获得随访,时间11~14个月。两组切口均一期愈合,无感染、假体脱位等并发症发生。① 手术情况:手术时间PSI导板组50~68(58.08±4.31) min,明显短于对照组的55~70(63.39±4.62) min,差异有统计学意义(P<0.05);术后下地时间PSI导板组4~7(5.69±0.81)h,对照组4.5~7.0(6.05±0.60) h,两组比较差异无统计学意义(P>0.05);住院时间PSI导板组6~9(7.27±0.87) d,明显短于对照组的6~10(8.07±0.94) d,差异有统计学意义(P<0.05)。② 疼痛VAS评分、HSS评分、膝关节屈曲活动度:两组术后3个月均明显优于术前(P<0.05);两组比较差异均无统计学意义(P>0.05);见表1。③ 术后假体放置角度精确性比较:A、E、F角偏差值两组比较差异均有统计学意义(P<0.05);B角偏差值两组比较差异无统计学意义(P>0.05);见表2。

表1 手术前后两组疼痛VAS评分、HSS评分、膝关节屈曲活动度比较

表2 两组术后假体放置角度精确性比较

两组典型病例见图2~7。

图2 患者,男,62岁,左侧膝内侧间室骨关节炎,采用3D打印PSI导板辅助UKA治疗 A.术前X线片,显示左侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术前3D打印的膝关节模型及设计的PSI导板;C.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;D.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动;E.术后12个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位 图3 患者,女,50岁,左侧膝内侧间室骨关节炎,采用3D打印PSI导板辅助UKA治疗 A.术前X线片,显示左侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术前3D打印的膝关节模型及设计的PSI导板;C.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;D.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动;E.术后12个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位 图4 患者,男,53岁,右侧膝内侧间室骨关节炎,采用3D打印PSI导板辅助UKA治疗 A.术前X线片,显示右侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术前3D打印的膝关节模型及设计的PSI导板;C.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;D.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动;E.术后14个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位

图5 患者,男,59岁,左侧膝内侧间室骨关节炎,采用传统UKA治疗 A.术前X线片,显示左侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;C.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动; D.术后13个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位 图6 患者,男,56岁,左侧膝内侧间室骨关节炎,采用传统UKA治疗 A.术前X线片,显示左侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;C.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动; D.术后11个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位 图7 患者,男,55岁,左侧膝内侧间室骨关节炎,采用传统UKA治疗 A.术前X线片,显示左侧膝关节内侧间隙狭窄,出现骨对骨情况;B.术后1 d X线片,显示股骨、胫骨假体位置良好;C.术后1个月X线片,显示假体位置良好,无松动; D.术后12个月X线片,显示假体位置良好,无松动、脱位

3 讨论

对于单纯累及内侧间室的膝骨关节炎临床一般采用UKA治疗[5],因其具有截骨少、创伤小、手术时间短、患者本体感觉良好、步态更接近正常等优点[6]。与全膝关节置换术在安全性方面相比,UKA具有更低的并发症发生率及病死率[7]。另外,UKA更适合于年轻患者,即使手术失败后再进行翻修手术也简单。但该技术要求高、学习曲线长[8-10],目前术中假体安放位置主要依靠术者的经验,不准确率可达30%[11],下肢力线的偏差会造成胫骨聚乙烯衬垫磨损或外侧间室软骨磨损[12],进而需进行翻修。随着计算机辅助设计技术和3D打印技术的发展,个体化PSI导板逐渐应用于临床,术中使用3D打印的截骨导板进行精确截骨,可准确恢复下肢力线,使假体大小及位置更符合生理要求。本研究中,手术时间、住院时间PSI导板组明显短于对照组(P<0.05);术后下地时间两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。术后3个月疼痛VAS评分、HSS评分、膝关节屈曲活动度两组均明显优于术前(P<0.05),两组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

本研究中采用第三代Oxford单髁膝关节组件系统,股骨假体采用单半径球形及活动平台设计,半月板-股骨界面(球臼)允许屈伸运动,半月板胫骨界面可水平运动,与全膝关节置换相比,股骨假体和胫骨假体的角度力线偏差允许度高。牛津单髁评分标准针对单柱假体在角度偏差方面进行了规定,超过此范围会增加假体的磨损。本研究采用的假体是双柱第三代Oxford单髁膝关节假体,增加了股骨假体的屈曲度,股骨假体中央柱与股骨解剖轴线之间的夹角目标值由原来的 0°增加为10°,关节接触面积增加了,高屈曲时的峰值压力减少了。因此,我们将B角度目标值设定为10°,比较两组假体角度的精确性。本研究中,手术前后A、E、F角偏差值两组比较差异均有统计学意义(P<0.05);B角偏差值两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。分析原因:① 3D打印PSI导板可以精确地设计下肢力线,临床中过多关注冠状面的力线,计算机设计力线比较容易。由于存在股骨颈前倾角,设计矢状面力线会有所偏差,而且PSI导板放置时前后位置的变化也会导致假体位置的变化,造成偏离目标值的个数偏多。② 股骨开髓孔位置的变化包括前后方向和左右方向的偏差,因为髓腔杆比较细,开口位置的变化以及髓腔杆的方向都会对假体的位置造成影响,造成B角偏差的个数比较多。第三代Oxford单髁膝关节组件系统股骨假体位置在前后方向的包容性强,本研究中两组B角偏差个数均较多,即股骨假体的屈曲度增加了,但两组均未出现因屈曲角度偏大而发生垫片和股骨髁撞击现象,说明对膝关节屈伸运动无太大影响。

综上所述,3D打印PSI导板辅助UKA治疗膝内侧间室骨关节炎可提高胫骨假体的精准性及股骨假体在冠状面的精准性,具有手术时间短、创伤小、患者恢复快的优点,短期临床疗效较好。