彝族长诗《齐小荣》对明清“才子佳人”小说的因袭与再创作

李晓旋

(西南民族大学 中国语言文学学院, 四川 成都 600041)

才子佳人小说起源于文君夜奔的爱情故事,成熟于唐五代时期,兴盛于宋代,其后经过元代的式微,再至明代早期出于反抗程朱理学的目的,遂产生了一批以青年男女爱情波折为主要题材的小说,最终在清代发展成滥觞。而清代才子佳人小说的繁荣,也影响了边疆少数民族地区。这里以云南红河州绿春县彝族地区流传的叙事长诗《齐小荣》为例,从其作品立意的大端来看,明显受到了明末清初时期诸如《玉娇梨》《平山冷燕》《人间乐》《两交婚》等一大批以才子佳人爱情波折为主要故事内容的小说影响。下文将从《齐小荣》对“才子佳人”故事的因袭、再创作及“才子佳人”型故事在彝地流传的动因这三个方面进行分析,试图对比两个文本之间的殊异,以及故事文本传播过程中民族文化的交融过程。

一、《齐小荣》对“才子佳人”小说的因袭

故事开头,穷苦人家的孩子齐小荣为赡养寡母,卖身在徐员外家,与员外小女儿徐玉英小姐相爱。此事遭到了徐员外和其大女儿徐玉华、女婿陈进士的百般阻挠。齐小荣立下保证书,在他金榜题名前,不能娶徐玉英为妻。徐小姐赠金资助齐小荣进京赶考,没想到齐小荣在京城银子被偷,连陪同的奴仆都卖了,无奈又回到了徐府。徐员外逼齐小荣写下了退婚书,可徐小姐私下再次资助齐小荣进京赶考,这一次齐小荣高中状元。而此时,徐小姐正被父亲和陈进士逼迫嫁给黄员外的儿子黄田松。徐玉英女扮男装,逃出了家门,借宿在了刘员外家,刘员外将女儿错许了徐小姐,徐小姐只好在刘员外家墙壁题诗一首,称什么时候猜中诗谜,什么时候成婚。徐小姐的母亲因为女儿之事被诬陷下狱,刚好奏折落在了齐小荣手里。齐小荣领圣旨回乡处理该案,途中路过刘员外家,认出了画上的题壁诗,与徐小姐团聚。最后在皇帝的帮助下,陈进士和他的同伙都被抄家充军。齐小荣与徐夫人、徐小姐还有自己的母亲欢聚一堂,刘员外也将女儿重新许配给了齐小荣,故事圆满结局。将彝族文本故事与明清之际流行的“才子佳人”小说对比,可以明显看出因袭的痕迹。

(一)固定的叙事模式

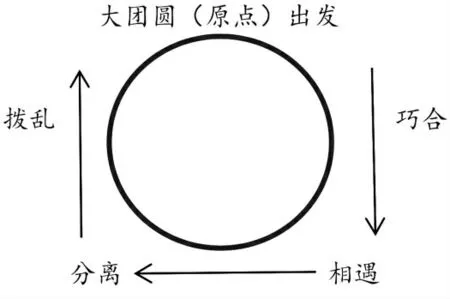

《中国分体文学史》对明清才子佳人小说的模式划分了18 个情节单元,归纳出三种“核心场面”:“因诗相慕,排除障碍,夫妻团圆。‘因诗相慕’是才子佳人接触的方式,相爱的原因;‘排除障碍’是才子佳人追求独立自主婚姻的斗争过程;‘夫妻团圆’是才子佳人抗争胜利的理想结局。这三种‘核心场面’是才子佳人小说的‘恒定不变因素’,那些具体的时间、细节则是‘随机可变因素’。这种‘恒定因素’与‘可变因素’的融合,构成了才子佳人小说的情节特征。”[1]彝族地区流传的《齐小荣》与汉族地区流传的才子佳人小说对比,虽然故事的发生地、男女主姓名、中间受小人欺侮迫害的细节改变了,但是依然有着相似的核心情节:一见钟情→小人(权臣)拨乱→终得团圆。参照图1 对比,可以看出汉族“才子佳人”小说以及彝地流传的《齐小荣》二者的情节发展轨迹都呈现出一个圆形。

图1 两种文本类似的圆形叙事结构

虽然研究者针对这种“始或乖违,终多如意”的俗套结局多加诟病,但是不可否认的是,在明清之际的特殊社会环境下,这种一波三折最后走向聚合的故事结构,符合百姓心中的期待视野,体现了男女主人公“至情至性”的人物性格,也塑造了经典的文学作品。

(二)“题壁诗”线索的运用

“明清才子佳人小说‘题壁诗’属于代言体一类的诗歌,它们与小说的内容息息相关,在叙事上充当着重要的动力因素。主要表现为营构小说情节和凸显人物性格这两方面。”[2]如《英云梦》中故事的男主角王云在虎丘遇到吴梦云小姐,看到墙上吴小姐的题诗,对眼前才貌双全的女子暗生情愫,后面二人在寺庙墙上因为巧合又互相写诗应和,彼此一见钟情,才有了后续的故事。《齐小荣》中也两次出现“题壁诗”,第一次是在后花园的墙上,小姐写诗,二人身份言明,私许终身。此时“题壁诗”是作为线索出现暴露给徐员外,造成二人分离。“题壁诗”第二次出现是在刘员外家里,因为徐小姐被逼婚女扮男装出逃到了刘员外家,徐小姐在刘员外家墙上题写“好花不常开,醇酒不常有,花谢花又开,花开白晃晃”这首诗被后来赶到此处的齐小荣看到,二人重逢。两次“题壁诗”线索的运用,就像是双环扣将各个关节紧系在一起,若是失去这条线索,故事的行进就会遇阻。“题壁诗”时续时断的描写,为故事发展埋下了伏笔,增强了情节的有机性,使得故事的来龙去脉自然且符合逻辑,又起到了引出其他情节的作用。

(三)女扮男装的情节

才子佳人小说中的女主角,由于社会环境带来的压力,导致她们行动受阻,为了参与与其性别不相符合的社会活动不得不选择易装。明末清初,乃至整个清代的小说中,易装现象尤其是女扮男装现象层出不穷,成为文学创作者所津津乐道的题材。女扮男装增添了故事的趣味性和巧合性,是故事前进的导火索和推动力。女扮男装一般有三种原因:“一、自主择婿的需要;二、逃婚的需要;三、施展才干的需要。”[3]如《玉娇梨》中,卢梦梨于绣楼窥见苏友白英俊潇洒、才气过人,就女扮男装将苏友白约至后花园“托妹自嫁”。《麟儿报》中的幸昭华为了逃避母亲逼婚而女扮男装。《画图缘》中的柳烟由于替弟弟与花天荷唱和而易装为其弟柳路。

《齐小荣》中女主徐玉英有两次女扮男装,第一次是以男子身份与齐小荣一起读书,二人有了单独相处的机会,为感情发展提供了必要条件。因为,“在整个古代,婚姻的缔结都是由父母包办,当事人则安心顺从。古代所仅有的那一点夫妻之爱,并不是主观的爱好,而是客观的义务,不是婚姻的基础,而是婚姻的附加物。”[4]女主角徐玉英解放意识的觉醒,借女扮男装为独立择偶创造条件;第二次是女扮男装逃到了刘员外家,被刘员外误将女儿许配给她。也就是上文所说的逃婚的需要,这一次直接导致了刘员外的“错点鸳鸯”以及得以与齐小荣重逢。这两次女扮男装不仅增添了故事的可读性,也直接改变了故事行进的方向。

(四)“二女一夫”的结局

明清之际的才子佳人小说,往往会塑造两个容貌性情都各有所长的美貌女子形象,如《红楼梦》中的黛玉和宝钗、《聊斋志异》的秋容和小谢,《玉娇梨》中的白红玉和卢梦梨等等。塑造“双美”的女性形象,其主要作用有三点:第一,建立矛盾冲突,增加故事可读性;第二,推动故事发展,拓展文本空间;第三,增加喜剧效果,为故事末尾“大团圆”结局烘托氛围。例如小说《玉娇梨》中主人公苏友白、白红玉、卢梦梨三人感情枝节横生,屡遭坎坷,经历了小人杨廷昭的陷害、苏轨如的冒名顶替,却最终克服了重重障碍和阻挠,形成了双美齐具的大团圆结局。事实上,这种大团圆的结局与小说叙事模式是相互联系、相互牵制的。大团圆的结局决定了才子佳人无论经历多少苦难与艰难坎坷,他们的婚姻之路最终将呈现出一个圆周的形状,其途中所遇小人拨乱和从中作梗也只不过是这个圆周线上的小插曲罢了。因此,清初才子佳人小说“二女一夫”的结局可概括为:男女主人公在人生境遇上获得了最完美的结果。婚姻如意,才子佳人终成眷属,男主飞黄腾达进入了往来无白丁的贵族阶层。曾经的小人受到惩罚,最后赢得两位佳人的青睐,而二位佳人也欢喜接纳彼此。

《齐小荣》亦是如此,长诗末尾云:“玉英刘小姐,姐妹来相称,聪明智慧女,有礼有德人,齐心成一家,幸福乐融融。”在徐玉英逃跑时遇到了刘员外好心收留,并且错点鸳鸯把自己女儿许配给了徐小姐,齐小荣赶回去营救时又恰好到了刘员外住处,刘员外转而把女儿许配给齐小荣。这种“双美齐聚”的喜剧结尾也是对传统才子佳人小说结局模式的因袭和模仿。

但是同为因袭和模仿,彝族长诗末尾处的改编稍显“囫囵吞枣”,没有和彝族人民的生产生活实际相结合,没有与彝族思想文化中积极的部分发生碰撞。该故事文本流传的红河州绿春县的尼苏彝族,他们的婚姻形态十分自由,男女多为自由恋爱,讲求一夫一妻制度。“在尼苏人的社会还保留领婚或偷婚的习俗。男女相爱,不经过父母同意和媒人说亲的过程,而男女相约,选择一个夜晚,由小伙子将姑娘领到男家,然后邀请数个男子的好友杀鸡吃一顿饭便算结婚。到第三天才由男方选派一个老人到女家报告,报告其姑娘已被领来,请求姑娘的父母承认既成事实。”[5]这显然和汉族“才子佳人”小说中男尊女卑、男子可以一夫多妻的落后思想大相径庭,彝族长诗在改编中原可以对本民族积极的部分予以保留,但改编者囿于知识水平、认知水平以及年代和环境的限制,对小说文本没有做到“取其精华,去其糟粕”的删改,才导致长诗结局的“烂尾”。

二、《齐小荣》对“才子佳人”小说的再创作

刘勰《文心雕龙·通变》篇主张“文辞气力,通变则久,此无方之数也。名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声。故能骋无穷之路,饮不竭之源。”[6]创新是一部作品是否有价值的标准,才子佳人型故事流传到彝地,为什么也能让彝族老百姓喜欢,究其原因,是因为它在模仿、因袭的同时进行了再创作。

(一)彝族诗学体裁

《齐小荣》流传于云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县牛孔乡地区。全诗长达三千余行,采用彝族传统的诗行体,在翻译时采取国际通用的四行对译法。全诗皆为五言一句,言辞优美,具有彝族民间文学刚健清新、直而不野、自然朴素的风格。

诗体写作最大的特点就是诗中大量运用比兴、对比及夸张等民间诗歌常用的艺术手法。朱熹《诗集传》云:“兴者,先言它物以引起所咏之词也”,并不先直言心中所想,而是借助其他事物为所咏之内容作铺垫,再引出下文所要真正表达的情感,这也是彝族叙事长诗中十分常见的表达方法。《齐小荣》中开篇写“四月稻发青,七月稻抽穗,徐朝员外家,生有俩闺女”,用起兴的手法,借稻谷的生长和成熟,隐喻时间的流逝,女儿已长大成人,到了可以婚配的时候了。长诗中的比和兴常常联用。前面的比、兴句与后面所要传达的主题和中心是一致的,除了抒发感情,也会有逻辑上联系。“水底的青蛙,天上金龙肉,怎能吃得到;地上黄蚂蚁,天宫大神山,怎能给它爬;山间小野鸡,凤凰群中走,不是一个类;村中小顽童,金杯银杯酒,怎能喝得了;我妹许配你,不可当真事。”长诗借用几类不匹配的事物,成对使用达到感情的释放,也把读者带入到她的情绪中,感受大姐对齐小荣的刻薄,产生阅读上的心理冲击。

该长诗也有单独的博喻手法的运用。作者为了强调某个事物,给读者以深刻的印象,便从不同的角度多方面设喻,形成一连串比喻。例如,诗中为了突出齐小荣俊美的仪表,就采用了博喻的方法,“这位齐相公,脑门圆又圆,若是论相貌,长得如青竹,肤色如桃花,手指如柴虫,嘴如鹦鹉嘴,微笑露白牙。”博喻的“本体”和“喻体”都是农业生产生活常见的事物,这样使用一是为了形象具体,二是增加诗歌气势,这也是彝族长诗广泛使用的艺术技巧。

最后是排比的大量使用。陈进士怪徐员外把徐小姐许给了齐小荣,一连举了十个会被人笑话的理由。“第一笑话你,员外我阿爸,今世克子女……第六笑话你,长了对对眼,难分獐和鹿,看见自家奴,以为是状元……第十笑话你,员外新女婿,手如打荞棒。”不难看出,彝族叙事长诗的艺术张力和感染力很大程度依靠的是诗中一连串排比的使用,在这个场景中,陈进士用词的感情和语气层层递进,每句话都变换角度诋毁齐小荣,激发徐员外对他的厌恶。同时,这一串排比也完成了对陈进士这个人物的形象塑造,将其极尽刻薄、嫌贫爱富的丑陋嘴脸塑造得更加立体。

“彝族诗歌多用五言句式就是为了适应彝语词汇之间内在的组合规律,使之更有利于充分地、微妙地传达民族的情感,有利于生动形象地、富有特色地描写本民族生活,表达彝族人民的审美意识,易为本民族的读者或听众所接受。”[7]五言一句的诗歌配合其中穿插的比兴手法、夸张、博喻技巧以及排比等语言文学技巧,故事更便于大范围的传播,故事也由小说体裁变为彝族传统文学最常见的诗歌体裁。

(二)彝族民歌融入

南方少数民族以歌传情、以歌纪事,已经成为了日常生活的一部分,对于彝地流传的汉族题材叙事长诗来说,“汉族古代叙事题材的植入增加了别样的审美体验而被广泛接受。题材层面的更新反映出了民间口头艺术的自律发展。”[8]这种以歌纪事,集词曲为一体的民间口头文学形式,至今仍在南方少数民族的民众生活中留存,其源头可追溯至春秋时期的《诗经》。

《齐小荣》中徐小姐与齐小荣互表心迹,徐小姐唱:“蜜蜂爱鲜花,鲜花恋蜜蜂,蜂想采花蜜,想好再采花。”齐小荣应和:“小小蜜蜂我,心想把花采,蜂想采花蜜,是否要采蜜。”“民歌里用来打比喻的本体和喻体,常常是彝族人民生活里最常见的、最熟悉的,也是比喻得最贴切的事物,能够使人受到强烈的感染,留下极深刻的印象。”[9]《齐小荣》中二人诗歌互答,徐小姐将自己比作“蜜蜂”,将齐小荣比作“花蜜”,一是说二人关系亲密;二是包含了性暗示的意味。徐小姐打算向小荣揭露自己的女儿家身份,传达爱意。齐小荣却将自己比作“蜜蜂”,徐小姐比作“花”,一是回应自己已经明白徐小姐并非男子;二是吐露了忐忑不安的心理,对于二人的感情,他是犹豫的。另外,长诗中的比喻不仅恰当而且十分的奇巧新颖,描写徐员外入狱后的心情,说“架上小黄瓜,上也不沾天,下也不沾地”,描写徐小姐对昔日与大姐的仇怨的表态,则言“苦竹不空心,苦藤心最厚”,民歌的融入既便于演唱又便于记忆,彰显了彝族劳动人民的智慧。

“民众并无文学之观念,而视歌谣为一种审美艺术。审美是人类特有的一种精神活动,产生于人类对自然以及自身的能动改造。”[8]生活在南方山林地区的彝族人民,男女对唱山歌的习俗古已有之,目之所及,随性而歌。男女之间亦借歌谣互表心中爱慕,所唱情歌婉转缠绵,在长诗中俯拾即是,成为长诗一大魅力。

(三)彝族风俗融合

彝族风俗穿插融入长诗中,使长诗“入乡随俗”,已经不是柳岸灞桥或京城烟柳之地的汉族爱情故事,而是更加浸染彝族风味,更易于彝地百姓理解接受。例如在长诗末尾就出现了徐夫人和女儿团圆后宴饮的场面,“酒壶如菌朵,菜肴装满碗,大块来吃肉,春三月的花,好吃又可口,肉如稻草堆,醇酒喝无数。”彝族人生性豪爽,喜欢大口喝酒,大碗吃肉。按照彝族地区的风俗,“有客必有酒,来客须有肉。家里来了客人,起身让客人坐在火塘右上方后,犹如汉族家来了客人首先要给客人沏茶一样,主人首先要双手捧酒碗,从客人的长老开始,依次倒酒给客人喝,主客双方边喝酒边聊天寒暄。”并且招待客人时,必定会宰杀牲畜,“凉山彝族喜欢将牛猪羊鸡制作嫰脆、鲜香可口、饱食不厌的‘坨坨肉’”。[10]顾名思义,“坨坨肉”块头大、分量足,个头犹如普通人拳头,展示了彝族生性豪爽、热情好客的习俗。

长诗中还有关于彝族“归祖日”的描述,“到了归祖日,端饭孝父母,抬水敬父母,焚香燃红烛,放在父母前。”彝族的送灵归祖仪式是所有祭祀仪式中最隆重、参与人数最多的一个仪式。送灵归祖仪式在凉山彝语中称为“尼木措毕”,又简称为“措毕”。“‘尼’为古彝语彝族自称;‘木’为居住之地,‘措’为人,‘毕’为诵经,亦代指宗教仪式活动,故‘尼木措毕’直译为‘彝族地区的净灵归祖仪式’。”[11]直到今天,各种规模的送灵归祖仪式依然广泛存在于四川、云南、贵州等彝族聚居区,存在于彝族人民的民俗生活传统中。

《齐小荣》全诗虽是以爱情为主题,但是这些彝族的民风民俗经过改编和再创作融入到故事中,却并不给读者突兀之感。因为彝族民间诗歌文本在再创作中融合了本族人民的审美经验,反而使得长诗散发醇厚的彝族风味,与故事完美结合,在口耳相传中成为经典的彝族民间文学作品。

(四)故事主旨升华

明清之际涌现出的以才子佳人为题材的小说,往往会出现男女主在“情”与“理”、“情”与“欲”之间的矛盾。这种情形出现的原因之一是因为明初一些正视人间情欲的作家在创作时思想上虽然会正视男女的情爱,但是又深受儒家千百年来“存天理,灭人欲”的思想,作家本身就是矛盾的。因此,他们选择了折中的办法,既写风流又写道学,让“情”与“理”达成和谐统一。因此,小说中经常出现男女大胆追求爱情,但是又必须借助伦常使他们的婚姻得到父母同意和社会认可的情节。“例如《醒风流》中的梅傲雪和冯闺英久已相慕,但当他们在新婚洞房里发现两人曾有一段主仆关系时,便因名分等级等因素而坚决不肯同房,虽经冯的义父解释再三,梅傲雪仍说:‘小侄今日宁失佳偶,不敢作名教罪人’。”[12]男女主人公在情与理的矛盾中,往往会首先选择“理”,然后再进行一番义正言辞的宏论为自己的“欲”解脱,着力塑造主人公完美的形象。

彝族文学作品则不然,徐小姐在倾慕齐小荣时,他只是一个奴仆,并不像汉族小说中男主角哪怕是潦倒书生,也必定是“家道中落”的贵族公子。《齐小荣》中二人结合没有考虑门第和阶级差距,尤其是徐小姐积极主动以诗明志,在齐小荣以二人身份有别拒绝时,徐小姐勇敢地二次表白:“皇帝的公主,脚穿稻草鞋,认过驸马爷,你和我两个,就称兄和弟。”豪气满满,颇有见地,而齐小荣也大胆接受了小姐的爱意,这是传统模式下的“才子佳人”小说从未出现过的。在彝族叙事长诗中,保留了民间文学大胆、活泼、刚健、清新的底色,男女主人公依然是从田野地头走出的生机蓬勃的个体,具有鲜明的个性和反抗精神。

三、“才子佳人”型故事在彝地流传的动因

明清之际大一统的政治格局,带来了多民族文化上的交流,许多汉族地区脍炙人口的故事同样被带到了少数民族地区,并在此生根发芽。例如《狸猫换太子》《唐王游地府》《董永记》,当然也包括本文探讨的“才子佳人”型故事《齐小荣》。该类型故事能在彝地流传的动因,除了封建王朝“王化”政策对少数民族地区进行思想上的控制以外,彝族民众主动接受优秀文化,消解对其他民族文化上的抵触情绪,找寻彼此的契合点等原因加速了故事的接受和传播速度。从《齐小荣》故事中传达的思想内涵来看,其故事能够被接纳传播的动因可以大致归为以下三点:

(一)追求“真善美”的审美理想一致

彝地流传的诸如《齐小荣》一类汉族题材的云南少数民族故事,究其根源,应当归于长期的民族群体融合,是民族文化交流的结晶。《齐小荣》故事被发现于红河州绿春县,“据绿春牛孔施姓彝族老人说,施姓祖先经历了复杂的迁徙过程:先从北京迁到四川,又从四川迁到昆明,再从昆明先后迁到元江、石屏牛街坝、元阳牛角寨,最后才迁到绿春牛孔四大寨的。”[13]在迁徙过程中,汉族地区脍炙人口的故事就随着牛孔施姓族人祖先的脚步而流传至此,彝地的百姓以及民间艺人经过数百年的筛选和加工,选取了与彝族人民心理最契合的部分予以保留,就成了我们今天所看到的版本。

“才子佳人”型故事能够被彝族人民接纳,其深层的原因是因为故事传达的追求人性解放、追求男女婚恋自由、反抗封建阶级、宣传善恶有报、宣传孝道等“真善美”的思想与彝族人民的审美理想一致。“我们不难发现,中国古代文学中宣扬等级、礼教、臣服等思想受到了舍弃,而涉及到爱情、友谊以及赞美女性的主题则得到了放大。”[8]我们也很容易在彝族叙事长诗中找到诸如《齐小荣》一类赞颂人类“真善美”的故事类型,如彝族叙事长诗《渡口逃婚》就与汉族地区《孔雀东南飞》中的婚姻悲剧类似,女子不满父母包办婚姻,在与情郎私奔途中,二人双双溺水而死,死后化作柏树和樱桃树。诗中言“女上长柏树,男上生樱桃;柏樱根相交,水无流通处,柏头樱头缠,紧挨不透风。”[14]与《孔雀东南飞》中刘兰芝拒婚,“举身赴清池”,焦仲卿情殉情“自挂东南枝”,“两家求合葬,合葬华山傍,东南植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通”情节相似。

可见,这种以追求“真善美”为思想内核的故事在彝族民间文学作品中并不是孤案,“《齐小荣》表现赞颂坚贞爱情、贬斥嫌贫爱富这一传统主题,与彝族固有的传统道德观念相吻合,社会生活也很需要恤孤助贫等人道精神,所以它深为彝族群众所喜爱,流传经久不衰。”[13]402

(二)儒学中“官本位”思想的影响

云南地区的彝族受历史因素和人文因素的影响,自明代起,儒学之风甚浓,受汉族文化影响较深,其文学作品也流露出被“儒化”的倾向。长诗中徐家大姐夸耀陈进士,贬低齐小荣奴仆身份,“神州大地上,进士传美名。祖宗做官吏,历代都做官。大门开得高,高高门第上。……东方富贵上,任谁见了他都要称相爷,出门骑骏马,做客坐轿子,名声多显赫。”这段话直接说明了在彝族人民之间,普遍认为读书考取功名是一件抬高身份、光耀门楣、受人尊敬的事,或者就可以用儒家“官本位”思想来一言蔽之。

“在中国古代贵族政治下,曾经实行‘学在官府’的制度,文化典籍大部由国家掌握,政文合一。以后虽然有了分离,但在一元化权力机制的引导下,入仕当官是人们心目中人生唯一的正途,‘学而优而仕’被奉为处世的金科玉律,科举制度更在读书与从政之间架设了通道。”[13]403随着民族交流的深入,这种“官本位”思想在南方少数民族中间也传播开来。加之,儒家思想在彝地传播的过程中,对彝族的观念文化、生产方式、社会组织、宗教信仰、婚葬习俗等都产生了深刻影响。在文化方面最直接的影响就是儒家讲求的“入仕”,大大促进了彝族学子参与科举的热情,尤其是彝族上层的土司家族,更是视科举做官为家族荣耀。“现据《蒙化府志》《鸡足山志》《姚安县志》等存世文献,统计出明清时期彝族文学家族九家,共计四十八人”。[15]云南宁州禄氏、蒙化左氏、姚安高氏、武定那氏、芒部陇氏家族中不乏有参与科举为官、青史留名者。如彝族高氏家族著名诗人高奣映,顺治十七年(1660)考中秀才,时年十三岁,十六岁考中举人,二十六岁正式承袭姚安土府同知的世职。这股自上而下崇尚儒学、接受儒家“学而优则仕”官本位思想的倾向,也影响了彝族民间文学的创作。

因此,《齐小荣》中徐员外强求齐小荣只能等他高中后才能迎娶徐小姐,包括后面齐小荣金榜题名,加官进爵,其实都是这种“官本位”思想在长诗中的表达。但是《齐小荣》中的“官本位”思想其实削弱了文本的价值,消解了故事最开始想要传达的徐小姐和齐小荣抛弃门第身份,反抗封建势力、对抗恶势力的斗争精神。但是如若没有受“官本位”思想的影响,齐小荣也不会远走京城并发生后面一系列的故事。可以看出在这一点上,彝地故事的文本在最开始改编时,创作者本身的矛盾心理以及不同民族、不同体裁的文学作品之间,依然有彼此不能相融相交的部分,这才导致作品所传递的价值观有前后矛盾的现象。

(三)失意学子心中世外桃源的构建

“才子佳人”小说大量涌现的原因,与明清时期文人所处的社会环境有关,明末官场的腐朽黑暗,加之清代封建统治者制定的文化高压政策,这些都对饱读诗书、苦苦追寻政治理想和文学理想的士子产生巨大的心理冲击。如石昌渝先生所说:“对于现实生活的缺陷,作家看到了,不满意,可以有两种方式来表现:一是揭露它,唤起人们的觉悟,去改造它甚至去推翻它;另一种是用幻想去弥补它,使在现实生活中痛苦的灵魂得到某种慰藉,才子佳人小说属于后一种。”[16]可见,才子佳人小说作者将心中的不满和至高的理想凭借作品来传递,构建出心中的“世外桃源”。

《齐小荣》中也保留了这份理想,这种理想包含两方面:一是夫妻恩爱的婚姻理想,二是君明臣贤的政治理想。故事末尾,齐小荣高中状元,不仅借皇帝赐予的权利,惩治了姐夫陈进士这样的恶人,而且迎娶了徐小姐和刘小姐两位佳人。这种美满的结局不止在明清小说中常见,在宋元话本中亦多见,因为“金榜题名”、“洞房花烛”是古时绝大多数知识分子的理想。如上文所言,云南地区的彝族学子,从上层的土司到下层的百姓,无不以做官为荣,而彼时云南的学子如果想进京参加考试,要经过长途跋涉,路途比内地的士子更加艰辛,“当时云南出发前往北京的道路主要走‘辰沅水道’——即从云南经贵州镇远乘船,入湘鄂两省,或改从河南、河北陆路入京;或乘船直下镇江,再经运河北上入京。无论走哪条路,都必须提前半年左右出发,来回一趟,都必须经历寒暑两季之替……”。[17]这也就更加激发了彝族文人在改编汉族地区作品时,有意识地保留相关情节,通过幻想构建出一个世外桃源般的世界,使矛盾在虚幻中得到解决。“因此,所谓‘才子佳人小说’,说到底不过是在礼教重压下,一些懦弱而又耽于幻想的‘读书士子’的精神寄托。”[12]47

(四)中华民族共同体意识的深刻影响与主动构建

《齐小荣》故事能够在彝地传播并不是偶然的,它是少数民族群众主动构建中华民族共同体的有力见证。一方面,在中华民族历史的长河中,汉族文化是主流,其他民族文化是支流,汉族文化对少数民族文化在政治、经济、文化等方面产生了深远的影响,恢弘而成熟的文化体系对少数民族社会的进步起到了积极作用。不仅是“才子佳人”类小说故事,《董永记》《唐王游地府》《凤凰记》《木荷与薇叶》《梁山伯与祝英台》等一大批汉族故事在西南少数民族地区传播,深受各族人民喜爱。另一方面,少数民族对于汉族的故事也不是强迫性接受或全盘接受,如上文所言,许多故事流传到少数民族地区后,故事的体裁、发生背景、主人公姓名、故事情节等都进行了改编和再创作。这些本土化的故事体现了少数民族对于中华民族共同体的认同和积极重构。

本文探讨的彝族故事文本《齐小荣》源于汉族地区流行的“才子佳人”小说,该种小说类型在清代发展成为滥觞。清代中央集权达到空前的集中,国家疆域版图统一,这些都为中华民族共同体意识的构建提供了稳定的社会环境,也是故事能被传入彝族地区的前提。雍正时期,清廷命鄂尔泰对云南、贵州、广西进行大规模改土归流,这一举措“给西南边疆带来了翻天覆地的变化,很大程度上杜绝了土司弊端,使得清朝政府对西南边疆全方位的治理逐渐等同于内地,并将西南边疆的分裂因素彻底灭于未萌,扫除了西南边疆的各民族进一步融入中华民族共同体的障碍”。[18]

中央民族工作会议指出:“加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。”“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂;文化认同解决了,对伟大祖国、中华民族、中国特色社会主义的认同才能巩固。”[19]总体而言,汉族文化是主流,但是在文化的交流融合中,不是汉族文化以压倒性优势“侵袭”少数民族文化,而是少数民族文化自身的包容性以及对优秀文化主动的仰慕、吸收和接纳,这才汇聚成中华民族文学的繁荣。

四、余论

毫无疑问,彝族地区流传的汉族古典文学题材叙事诗是少数民族文化与汉文化碰撞交融的产物。这种现象在文化人类学理论中被视为是“融合”,“如果人们在面对强大的外部统治的时候能够依然坚持自己的一些传统,那么结果可能是融合。这是指本土元素和异族元素混合而成的一个新的系统。”[20]随着明清之际彝汉文化上的融合日益加深,彝族民间文学也深受内地儒学的影响。叙事长诗《齐小荣》不仅吸收了汉族地区才子佳人小说的情节架构以及故事内核,并且结合本民族的审美习惯,将故事改编成可以演唱的叙事长诗,其文本中融入的彝族风俗和彝族民歌是文本的一大革新。文本保留的反抗精神是对作品主旨的升华。但是不得不承认,儒学的陈腐思想也影响了该地民间文学的创作,“二女一夫”的结局,以及依靠皇权来达到善恶有报的目的,是对原本积极奔放的彝族文学作品特色的破坏。总体来说,《齐小荣》在彝汉融合下,经过改编再创作以后,已经是文辞优美、逻辑顺畅、人物性格突出的成熟的彝族文学作品了。