从系统论角度评析六经气化理论所构建的人体生理模型

薛公佑 郑入文

将《伤寒论》中的六经释作六种“气化”是六经气化学派的核心观点,六经气化学派据此建构了独特的人体生理模型。笔者在前期研究中发现,六经气化理论与系统科学原理相契合[1],当前中医界尚未形成对中医生理模型的统一认识,故笔者拟从系统论角度对六经气化的概念做进一步诠释,揭示六经气化理论所构建的人体生理模型,以期为中医现代化研究的深入做出贡献。

1 六经应指人体的六个功能系统

历代医家对伤寒六经本质的理解,可大致概括为“六经经络说”“六经地面说”和“六经气化说”三种[2]。柯琴是“六经地面说”的代表人物,提出六经的实质不是经络,而是以经络为疆界划分的人体“六大地面”,即人体的六个实体部分,并籍此提出了“伤寒六经统百病”的观点,此观点超越了经络说所导致的“六经病变传足不传手”等疑问。但是六经地面说也有局限之处,例如《素问·痿论篇》讲:“治痿独取阳明”,而肌肉痿痹不只发生于阳明经络及阳明地面处;又比如《注解伤寒论》中讲到“太阳主表,为诸阳主气”,但太阳病中又有蓄血证等内在脏腑病变,不止限于表证。因此,若将六经解做经络或是泾渭分明的六个人体实体部分,不便解读经文含义,采用六经气化理论则可以解决这类问题。

六经气化理论将六经释作六种气化。气化指气的运动,在中医学里即指人体一元之气的运行演化。章太炎等医家曾认为气化学派将六经释作气化,比附运气学说,不易直观验证,有故弄玄虚之嫌。这其实是因未能明了气化概念的内涵而产生的误解。从系统论角度看,气化是“机体形神非线性互动之后的涌现过程”,即涌现关系[3]。人体系统正是因其内部涌现关系的复杂而呈现出多样的属性功能,比如阴阳、寒热、虚实之偏盛,以及脏腑功能的强弱[4]。故六经气化乃是指以三阴三阳为名的六种人体功能。

六经气化作为人体的功能,有其功能集中体现的区域,但影响范围并不只局限于该处。以阳明气化为例,阳明气化主燥,义为“去芜存菁”[1],该气化的状态确实集中反映在阳明经络循行区域以及胃肠消化系统处,但是其去芜存菁的功能则涉及整个人体,人体的每一个细胞都在不停地进行新陈代谢活动。以痿证为例,痿证基本病机是肢体得不到水谷精微的正常充养,有两类原因可导致这种病理现象,一是人体摄入的水谷精微不足,往往是人体消化系统病变的结果;二是人体局部去芜存菁的功能出现异常,往往是燥化太过的结果。从气化角度阐发可以涵盖导致痿证的两个因素,而如果将阳明解作经络或是实体脏器则不可解读人身整体的病变,因此《素问·痿论篇》中所讲的“治痿独取阳明”,其阳明应是就阳明气化而言。

功能性的脏腑、经络与实体脏器是六经气化的子系统,六经系统由其子系统涌现而生。故只要提及六经气化就已经涵盖了它的子系统。从逻辑上讲,关注系统的功能就不可忽视涌现出该功能的功能性与实体性的子系统,但若是强调系统的实体部分,却可能忽略系统的功能子系统和高层次系统质,即张锡驹[5]所言:“三阴三阳无形者也……无形可以赅有形,而有形不可以概无形。”

综上,六经气化学派将六经解做气化(功能)并非故弄玄虚,而是对人体生理做了更为概括的描述。需要注意的是,六经气化在脏腑系统层面的投影存在交叉,譬如阳明气化的功能为“燥”,属性为金,特性为阖,具有通降的作用,而手太阴肺也具有“肃降”的功能,却归属于太阴气化。有些脏腑虽不属于某一气化,却对该气化功能发挥有重要推动作用,被称为“母脏”[6],如太阳气化的母脏是手太阴肺、阳明气化的母脏是足太阴脾。

2 六经各气化的具体内涵

2.1 太阳寒水表示人体系统边界

太阳气化本气为“寒”,属阴,五行属水,又称“太阳寒水”,其标气为阳,且阳气最盛,被称为“三阳”,标本不同气,统属的腑为手太阳小肠与足太阳膀胱。

《素问·生气通天论篇》说:“阳者,卫外而为固也。”“卫外”指太阳气化布散于机体外围,护卫周身,体现其标气的阳属性,“为固”指太阳气化限定人体系统范围的本质功能。凡系统都有其边界,以示与外环境的区别,若没有边界就无所谓系统。太阳作为人体系统的最外一层,起到限定系统的边界的作用,即表示人体系统质所能达到的范围,用传统中医学的语境来讲是“气化”所能达到的范围。刘力红以雪山为喻对太阳的功能做了描述,在地球上越往地球以外气温就越低[7],因此太阳的功能可用“寒”来概括。论气化与其所属脏腑经络间的关系还需引入司化、从化概念。每个气化都主要由两个脏或腑系统及其所属的经络系统涌现而来,这两个脏或腑的功能属性未必相同,对气化产生的贡献度也不尽相同,故称其中发挥主要作用者为司化,辅助者为从化。对太阳气化而言,足太阳膀胱司化,手太阳小肠从化。“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”(《素问·灵兰秘典论篇》),足太阳膀胱储存的津液是太阳功能的基础,津液在气化作用的推动下由内向外布散于人体体表,是形成太阳气化的主要支撑,为司化。手太阳小肠系统在太阳气化的形成中起到辅助作用,“小肠者受盛之官,化物出焉”(《素问·灵兰秘典论篇》),在受盛的基础上,小肠又发挥吸收水液、泌别清浊的作用,故有“小肠主液”的说法,可以说手太阳小肠是足太阳膀胱所存津液之来源,处从化地位。

2.2 少阴君火表示人体系统生成元

少阴气化本气为热,属阳,五行属火,又称“少阴君火”,其阴气在三阴气化之中排第二位,为“二阴”,标本不同气,统属的脏为手少阴心与足少阴肾。

《素问·生气通天论篇》中说:“阴者,藏精而起亟也。”“藏精”“起亟”是少阴的功能,藏精言少阴气化封藏人身精气,起亟言少阴所藏之精是人生命活动之源。少阴气化系统所属的脏为手少阴心和足少阴肾,手少阴心的五行属性为火,足少阴肾的五行属性为水,水、火是相互制约、相互依存的两种属性。一方面,足少阴肾的功能以封藏为本,主藏精,内藏命火,属性为阴;另一方面,手少阴心主血脉、主神志,属性为阳,内有君火。“君火之下,阴精承之”(《素问·六微旨大论篇》),阴精指肾中所藏之元精,是手少阴心君火发挥功能的基础,而阴精之所以能够上行辅助君火,乃是因为肾中“真火”的推动。郑钦安言:“君火,凡火也;相火,真火也。凡火即心,真火即肾中之阳也……二火虽分,其实一气,诚阴阳之主宰也。”(《医理真传·君相二火解》)郑钦安称肾中之命火为真火,是强调肾中命火为君火的基础,又称命火为相火,此论断是相对心君之君字而发:命火的主要作用是对君火的功能进行支持,宛如相辅,最终体现于外的是君火的功能,与寄于肝胆之中的相火并非同一事物。

因此,少阴气化系统以手少阴心为司化,以足少阴肾系统为从化,君火与命火协调作用,炼精化气,蒸腾于外,是少阴气化功能的主旨,故用“热”来对其进行概括。太阳与少阴两大气化系统,一者居于周身之表,一者居于周身之里,合称为元真系统[6]。前者限定了人体系统涌现性的涉及范围,后者为人体的存在提供最原始而根本的支持。

2.3 少阳相火表示人体系统能量的生成与枢转

少阳气化本气为火,属阳,五行属火,又称少阳相火,为“一阳”,标本同气(体用属性相同),统属的腑为手少阳三焦与足少阳胆。

火有点燃之义,又有向上向外之义,少阳的基本功能即“阳化气”:将人体内有形的物质化为能量。能量一经生成便自然具有推动物质运行的作用,故少阳具有枢转气机之功。人体所需的直接能量供给皆归少阳气化枢转,而少阳枢转有赖厥阴之疏泄,故称“中见厥阴”。

少阳气化的火化作用与少阴的热化不同,少阴的君火与命火是人体系统生命活动的原动力,少阳气化代君火与命火行其功用,两者关系类似于燃料与火焰,故又称少阳为相火[1]。手少阳三焦在少阳火化作用的形成过程中居于首要地位,为司化。“三焦者,决渎之官,水道出焉”,三焦主宰的是人体周身水液输布的通道,包括人身全部细小的空隙。包括所谓的膜原等等。《金匮要略·脏腑经络先后病脉证》记载“腠者,三焦通会元真之处也;理者,皮肤脏腑之纹理也”,所谓元真应是指人体的津液,代指人体精微物质,归太阴气化输布,腠理便是人体内部所有津液通行的空隙,所谓通会元真,指的应是精微物质化为能量的过程,这一气化作用遍布周身,为手少阳三焦所主宰。足少阳胆为从化,“胆者,中正之官,决断出焉”(《素问·灵兰秘典论篇》),黄元御称其为“甲木”,其在人体的位置为半表半里。三焦功能的正常运转有赖于胆气的推动,两者功能的协同作用涌现出了少阳火化的功能。

2.4 厥阴风木表示对人体系统功能发挥速度的控制

厥阴气化本气为风,属阴,五行属木,又称“厥阴风木”,其阴气在三阴气化之中排第三位,为“一阴”,统属的脏为手厥阴心包与足厥阴肝。

风的基本含义是“疏泄”[6],疏泄的内容是人身之气机,而最能体现人体气机运行功能的便是手少阳三焦系统。三焦为一腔之大腑,是人体内部所有微小膜络孔隙的总括,即所谓“腠理”,而“腠理”与手厥阴心包膜络表里相关。厥阴的疏泄功能与少阳的枢转功能相互依存,故厥阴与少阳互为中见。

疏泄的目的是令气机平稳,既不能使气机运行过快,也不可使气机运转太慢。被疏泄的气机也有两个层面,一个是有形物质的输布,归太阴气化总管,由少阳气化系统辅助推动;一个是有形物质转化为能量的过程,由少阳气化总管。手厥阴心包的实体部分是心周围的膜络,从解剖上看与手少阳三焦所司的腠理同类,负责疏泄心君附近的气机,在厥阴气化系统之中处于从化地位。足厥阴肝与足少阳胆相表里,为乙木,主藏血,肝中所藏之血是足少阳气机生发之根基,足厥阴肝主要通过影响足少阳胆来实现对少阳气化功能的干预。《素问·灵兰秘典论篇》记载:“肝者,将军之官,谋虑出焉”,肝“谋虑”的是人体气机疏泄的速度,即少阳气化的功能。所以足厥阴肝在厥阴气化系统之中处于司化地位。

少阳与厥阴两大气化系统合称相火系统[6],主要调控人体内部能量的运行。

2.5 阳明燥金表示人体系统与外环境间的沟通

阳明气化的本气为“燥”,属阳,五行属金,又称“阳明燥金”,其阳气在三阳气化之中排第二位,为“二阳”,统属的腑为手阳明大肠与足阳明胃。

阳明的本气与标气的阴阳属性相同,皆属阳。燥的基本含义是燥干,可引申为“去芜存菁”,具体来讲有两方面的功能:一是从外界摄取的食饮之中提取精华,摒除糟粕,二是对人体系统内部进行清理,排出废物,留下精华。《四圣心源》中写道:“燥者,阳明金气之所化也。在天为燥,在地为金,在人为大肠。阳明以燥金主令,胃土从令而化燥。”手阳明大肠在去芜存菁,传导排除糟粕的燥化过程之中居于主要地位,饮食物的糟粕和人体代谢产生的废物大部分都依靠手阳明大肠所统属的实体脏器排出体外,因此手阳明大肠为司化。足阳明胃起到的是“受纳”外界食饮的作用,其排除糟粕的能力不如手阳明大肠明显,故为从化。

《素问·至真要大论篇》讲:“两阳相合而明,故称阳明。”学界对这段经文的理解多有争论,有些理解认为阳明若是两阳合明则应为“三阳”,且太阳病变热象并不如阳明的热象明显,太阳应该为“二阳”。用系统论思想可做出新的论证。阳明主与外界进行物质能量交通,这一功能的发挥以太阳和少阳的存在为前提,太阳限定了人体系统的界限,有了界限才能分内外,不然无所谓物质能量交流;少阳则为阳明功能的发挥提供了能量支持,没有少阳的支持阳明无法完成分别清浊、排出糟粕的功能。太阳与少阳的功能共同支持阳明,此即所谓“两阳合明”。

2.6 太阴湿土表示人体系统有形物质的生成与输布

太阴气化本气为湿,属阴,五行属性为土,又称太阴湿土,其阴气在三阴气化之中排第一位,为“三阴”,统属的脏为手太阴肺与足太阴脾。

湿的阴阳属性为阴,与其标气相同,表明其体用属性一致。狭义的湿为水湿之气,广义的湿则代指“化成”之义,即“阴成形”。万物形成必然要经历一个由无形到有形的过程,起初只有无形的能量和少量的物质,宛如水汽之氤氲,随着积累化为水液,再进一步化为固体,在化气成形的过程之中自然包含了有形物质的输布,故皆以“湿”来概括。

足太阴脾主湿,又有统血的功能,负责输布水谷精微到周身各处。血可以说是人体内有形精华的代表,《灵枢·营卫生会》称其“以奉生身,莫贵于此”。《灵枢·决气》对血的来源做了解释,谓:“中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。”脾胃位居中焦,受气取汁指的便是提取水谷精微,可见脾在血的生成与输布之中都起到了重要的作用,在太阴气化系统功能的发挥上居于主要地位,为司化。手太阴肺在湿化的作用中居于辅助地位,为从化。肺主气,气为血之帅,能推动血行,更能通调水道,鼓动津液运行,且“肺朝百脉”(《素问·经脉别论篇》),十二正经之气的循环终始于肺,可以称之为“主气脉”,而十二正经之气的来源又根于足太阴脾所运化的水谷精微,故手太阴肺为从化。脾肺合化,涌现出了“太阴湿化”的功能。

阳明与太阴两大气化系统被合称为胃气系统[6],在人体系统与外界进行物质能量交流的过程之中起主要作用,是人体系统“开放性”的集中体现。

3 六经气化间的通应关系

六经气化之间的通应关系主要包括两类:中见关系与开阖枢关系。

3.1 中见关系

少阳的“火化”功能与厥阴的“风化”互相依托来实现人体内相火的游行出入,少阳将物质转化为能量的功能依靠厥阴的疏泄调控,厥阴疏泄调控的功能因少阳的存在才得到表现,两者共同调控人体内部的能量循行。阳明的“燥化”功能与太阴的“湿化”功能互相依托来实现人体与外界环境的物质能量交流,太阴对人体有形物质的输布为阳明功能的发挥提供了平台,阳明对有形物质去芜存菁的功能令人体的有形物质得以与外界不断交流,并保证人体组成物质的质量,两者共同决定人体湿度。太阳的“寒化”功能与少阴的“热化”功能互相依托限定了人体系统的气化范围,从而使人体成为与宇宙气象通应的“小宇宙”。

在人体与外环境进行沟通时,太阳、阳明与厥阴三个气化直接受到外环境影响:太阳气化限定人体系统功能活动的范围,直接与外环境相接触;阳明气化主管人体与外环境的物质能量交换,承担机体内外沟通的主要责任。此两者与外环境的作用关系主要体现在物质与能量层面,并可直接实现双向反馈。厥阴气化受外环境的直接影响则来源于社会情感层次,外界的情志刺激通过影响足厥阴肝脏对情志的调畅来干预人体气机,厥阴气化需要通过其它气化才能完成对外环境的反馈。

3.2 开阖枢关系

在三阳气化中,太阳为开,少阳为枢,阳明为阖。少阳之枢是三阳气化的关键,三阴气化借少阳气化的枢转由里出表,具体而言即是指将少阴之“精”与太阴之“津液”化为能量,一方面鼓动水液外行,支撑太阳气化,卫外为开,另一方面供应阳明气化进行吸收水谷精微、排除机体糟粕的新陈代谢活动,是所谓阖。三阳气化的开阖枢主要以手少阳三焦为平台。

在三阴气化中,太阴为开,少阴为枢,厥阴为阖。阳明从外界吸收而来的水谷精微之气被太阴气化化气成形,转化成为人体有形物质,是为三阴气化之开。水谷精微籍手少阴心化赤为血,输布周身,其中精粹者封藏入足少阴肾以备不虞,为后天之精,此乃枢转之功,故少阴为三阴气化之枢。厥阴气化通过对少阳相火的疏泄,调整机体物质向能量的转化过程,从阴之阳,是谓三阴经之阖。

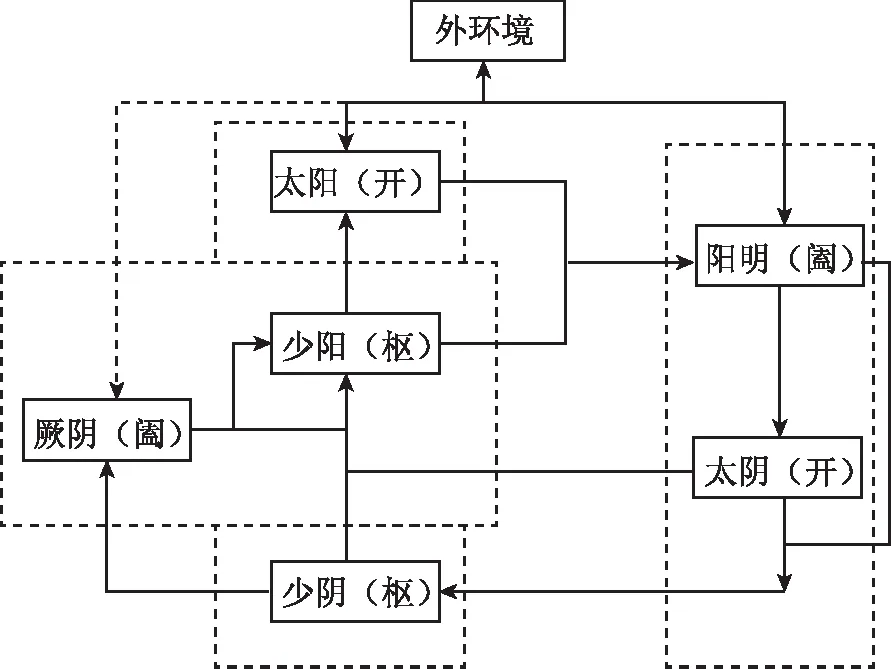

六经气化系统的功能关系可以用图1表示。

图1 六经气化功能关系图

4 小结:中医六经模型的意义

在对人体生命活动的核心概括上,中医学提出了“阴阳”概念,现代医学做的总结则是“兴奋—抑制”机制。阴阳概念落实到人体生理上的具体体现是气血[7],气为阳,血为阴,兴奋为阳,抑制为阴,可以说“气—血=阳—阴=兴奋—抑制”。在六经气化中,少阳相火指人体的能量,是相对活跃的“气”;太阴湿土指人体的有形物质,是相对静止的“血”。少阳的功能为“阳化气”属于兴奋,太阴的功能为“阴成形”属于抑制。少阴君火和太阳寒水作为人体系统的框架是人体能量与物质有序运行的结果,厥阴风木和阳明燥金是“气血”的控制枢纽和来源。所以说厥阴风木从少阳相火而化,阳明燥金从太阴湿土而化,即能量运行的调节以能量本身为依据,有形物质的去芜存菁以物质的存在为前提。人体的内在关系集中体现在“气血”的变化上,“气”“血”则表现为人体的温度和湿度。六经系统的功能状态可以借助人体温度和湿度的分布加以刻画,譬如少阴君火热化不及的人多可见四肢逆冷,厥阴风木疏泄失司者多见寒热错杂,且因风木之气克伐脾土,该种体质的人多可见四末汗出。以人体温度与湿度的分布特征为切入点,应可以实现对六经气化功能的刻画,推动中医概念的实证。

笔者谨以此文对六经模型做一诠释梳理,希望能为中医经典理论的现代化研究做出贡献。