游客旅游审美行为意向的影响因素及机理研究

——基于计划行为理论拓展模型

罗文斌 丁德孝 裴娇阳

(湖南师范大学旅游学院 湖南长沙 410081)

引言

在旅游本体论的唯一性探索中,关于“旅游本质”的探讨贯穿旅游学科体系建设发展的始终(邓勇勇,2019)。不同研究者对旅游本质的研究结论有所不同,其中主流指向是审美本质论。旅游的本质是人追求诗意地栖居(杨振之,2014),是旅游主体与客体互通共融、境心相遇的审美观照(吴海伦,2015;吴海伦、Lambert,2017),因此旅游审美是旅游活动的根本属性(陈刚,1992),旅游审美研究是旅游研究中不可回避的根本性议题。

通过文献回顾发现,国内现有旅游审美研究主题集中在旅游景观审美、旅游审美体验、旅游审美观照、审美文化变迁、文学旅游审美等方面。其中,旅游景观审美研究内容主要包括旅游景观审美属性(王金伟、吕品晶、胡园丽,2009;沈敏、周永博,2011)、景观嬗变与视觉审美行为(赵刘、周武忠,2011)、乡村田园景观设计(吕勤智、赵千慧、王一涵,2019;朱颖芳,2020)等;旅游审美体验研究内容主要包括旅游审美体验内涵体系(潘海颖,2012)、旅游审美体验理论研究架构(龙娅琳、吴俊,2020)、基于旅游审美体验视角的景观场所精神变迁(孙佼佼、谢彦君,2017)及景观营造(吕勤智、赵千慧、王一涵,2019)等;旅游审美观照研究内容主要包括旅游审美观照的哲学阐释(吴海伦,2015)、发生条件(吴海伦,2016)和时空性特征(吴海伦、Lambert,2017)等;审美文化变迁研究内容主要包括当代文化旅游审美观念变迁(赵敏,2019)、少数民族地区服饰审美文化变迁(金少萍、王璐,2015;陈守湖,2016)和乡村景区地方性审美文化变迁(王祖良、陆诤岚、王小英,2014)等;文学旅游审美研究内容主要包括文学旅游审美消费(姜辽、徐红罡,2017)和文学旅游审美资源开发(吴英文,2018)等。旅游审美研究方法多以哲学思辨和逻辑推理等定性研究为主,鲜有定量研究。总的来说,旅游审美研究还未形成系统性的研究体系,由于美学在多学科视域下的争议性解读(Zhang& Xu,2020),导致旅游审美研究多围绕哲学本质上的理论与维度展开,缺乏旅游领域内的定量与实证研究,而基于审美主体行为视角的量化研究更是少之又少。

游客旅游审美行为研究与新时代背景下旅游产业高质量发展紧密关联,深入探究游客审美行为背后的内在机理实为呼应产业发展的现实需求。“十四五”时期,社会文明程度迈入新高,大众审美水平显著提升,旅游审美消费需求激增,高质量发展成为必然主题,我国由此进入了大众旅游向优质旅游发展转型时期,审美成了影响出游决策的重要因素(龙娅琳、吴俊,2020)。我国旅游面临发展不平衡、不充分的现实困境:一方面,亟须推进供给侧结构性改革,增强高品质的旅游审美产品供给;另一方面,还需加强需求侧大众审美教育,提升大众对高水平旅游产品的审美能力。在协调供需平衡发展的过程中,对旅游审美主体行为展开深入研究是重要突破口,这与游客审美行为在旅游景区游客体验管理、旅游景区市场营销、旅游景区审美产品开发等工作中的重要地位密切相关。基于旅游主体与客体间的审美互动关系,深入厘清游客旅游审美行为背后的作用机制,能有效把握旅游市场审美消费行为特征,对加强供给侧结构性改革和提升大众旅游审美水平具有重大意义。

鉴于此,基于理论与现实的双重需求,本研究旨在深入探析游客旅游审美行为意向的影响因素及作用机制,并通过改进计划行为理论构建研究模型,结合问卷调查法、结构方程模型等研究方法来展开实证研究,为提高我国国民的旅游审美素养以及推动旅游高质量发展提供参考。

一、理论基础与模型构建

1.重要概念研究回顾

(1)计划行为理论

Ajzen(1985)在改进理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)的基础上提出了计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB),使之成为社会心理学范畴中解释行为决策的重要理论。计划行为理论具有良好的行为解释力和预测力,被广泛应用于各类行为研究领域(段文婷、江光荣,2008)。计划行为理论指出,行为意向是决定实际行为的直接因素,行为态度(Attitude toward the Behavior,AB)、主观规范(Subjective Norm,SN)、行为控制认知(Perceived Behavioral Control,PBC)是决定行为意向的3 个主要变量(Ajzen,1991;段文婷、江光荣,2008;闫岩,2014)。同时,Ajzen(1991)指出计划行为理论并非在所有行为领域完美适行,需要依据具体行为情境来考虑附加变量和潜在因素。游客审美行为是一种在内外因素综合作用下,个体为实现审美意图而做出的决策行为,属于典型的个人态度行为关系决策范畴,既适用计划行为理论,也需要依据具体情境考虑附加变量的情况。

在跨学科研究视角下,旅游行为领域研究主要引入计划行为理论模型对不同旅游利益主体行为展开研究,不同利益行为主体包括旅游经营者、游客、社区主体、旅游志愿者等。研究内容主要涉及旅游中小企业行为,如接班行为(尹寿兵 、江海林,2020)和创新行为(吕宁、韩霄、赵亚茹,2021)等;游客行为,如游客游憩行为(张圆刚、陈希、余润哲等,2021)、游客生态补偿支付意愿(熊长江、姚娟、赵向豪等,2020)、游客不文明行为(陆敏、殷樱、陶卓民,2019)、游客环境责任行为(周玲强、李秋成,朱琳,2014)等;社区主体行为,如居民旅游参与行为(吕宛青,2019)、女性村官旅游参与行为(罗文斌、钟诚、Dallen,2017)等;旅游志愿者服务行为(周媛、梅强、侯兵,2020)等。基于计划行为理论展开的旅游行为研究较为普遍,但对旅游审美行为尚缺乏关注,这为本研究选题提供了切入点。

(2)旅游审美行为

旅游是一项综合性的审美实践活动,旅游审美不仅通过旅游来欣赏美和创造美(黄艺农,1998),更是旅游审美主体与客体间的契合和交流,是一种主客体关系对等的“诗意对话”(曹诗图、孙天胜、周德清,2011)。由此可知,旅游审美行为是旅游者有意识地在旅游活动中与审美客体互动交流,达到愉悦身心和生命创造的行为对话。目前,旅游审美行为研究聚焦于旅游审美观照、游客审美偏好和旅游审美体验等议题。

旅游审美观照是达成旅游主体与客体间审美交流对话的重要桥梁,是源自旅游主体观看与凝视的生理和心理行为,不仅超越了一般的视觉观看行为,还以此为基础进一步观照到事物本体及终极意义,达到精神的自由,实现“诗意地栖居”(吴海伦,2015)。在旅游审美观照发生机制的探究中,吴海伦(2016)通过哲学分析将旅游审美观照的发生条件归结为:人的旅游审美主体地位的确立和旅游审美心理机制的建立,以及旅游审美客体感性形象的自由显现。

游客景观审美偏好是表征游客旅游审美偏好行为特征的重要指标,国内外研究多采用图片和视觉研究的方法展开分析。张朝枝和邓曾(2010)在改进“游客受雇拍摄法”(Visitor Employed Photography,VEP)的基础上,采用“游客自愿拍摄法”(Visitor Self-employed Photograghy,VSEP)对游客旅游审美偏好行为进行了研究,发现游客的旅游审美偏好受性别、常住地、年龄、摄影爱好程度等因素的显著影响。Payntar、Hsiao 和 Covey 等(2021)为研究考古遗址旅游地游客审美偏好和移动模式,采用计算机视觉和机器学习算法,对地理标记后的网络照片进行了视觉量化分析。

旅游审美体验是一套复合型的旅游体验行为系统,不仅追求视觉等感官上的愉悦,更强调内心世界的神思飞跃、人格震动(吕勤智、赵千慧、王一涵,2019)。国内学者多从定性研究的视角,对游客审美体验的本质属性进行理论界定、体系构建与维度划分。潘海颖(2012)认为旅游体验包含审美感知、审美情感、审美想象3 个维度,并最终导向生存真实、生命自由的审美境界。龙娅琳和吴俊(2020)将近年来国内外旅游审美体验相关研究梳理成审美感知、审美情绪、审美价值3 个方面,并构建了包含与之对应的审美感官、审美情感、审美精神的旅游审美体验研究框架。国外学者则在定性研究的基础上,结合实证量化研究对自然旅游和城市旅游目的地游客审美体验展开了应用型探索,且多基于旅游管理、市场营销等产业发展需求。Kirillova、Fu 和Lehto等(2014)认为旅游目的地的美学品质及游客对其进行的评估感知会对游客体验和满意度造成显著影响,但游客审美体验感知判断的测度维度趋于单一化,不利于景区提升管理服务水平,故而通过半结构化访谈、主题分析等定性研究方法,将自然旅游目的地和城市旅游目的地游客旅游审美判断维度划分为地域尺度(scale)、时间(time)、环境状况(condition)、声音(sound)、平衡性(balance)、多样性(diversity)、新奇度(novelty)、形状(shape)、独特性(uniqueness)等九大维度,以优化游客审美体验感,促进景区规划、品牌塑造与景区管理等方面水平的提升。Breiby(2015)在自然旅游目的地游客体验研究中,也通过深度访谈的形式对影响游客体验的审美维度进行了划分,包括和谐性(harmony)、观赏度(viewing/scenery)、清洁度(cleanliness)、真实性(genuineness)、异变性(variation/contrast)等五大维度。在后续研究中,Breiby 和Slåtten(2018)通过OLS 回归分析等计量分析方法,探究了游客审美体验质量(即上述五大审美维度)对游客总体满意度和忠诚度的影响。研究发现,游客审美体验质量中观赏度、和谐性、真实性对游客旅游线路总体满意度有积极影响,同时游客总体满意度对游客忠诚度的3 种表现类型(线路推荐意向、线路重游意向、类似线路未来游览意向)均具有直接影响。此外,还发现游客审美体验质量中的清洁度和真实性对游客的线路重游意向具有直接影响。

可以看出,旅游审美行为基于旅游主体与客体之间的审美互动关系,其交互行为关系背后的作用机制和影响因素具有复杂性。但综合国内外的研究发展来看,国内旅游审美行为研究倾向于哲学基础型理论研究,缺乏学科交叉的应用型实证研究,国外旅游审美行为研究已迈向实证化,但多局限于自然旅游地与城市旅游地游客审美体验及顾客满意度方面,缺乏对游客审美行为内在机理的深入剖析,难以对旅游审美行为领域的研究做出理论创新。因而,基于心理学、行为学、旅游学等学科交叉视角,构建计划行为理论拓展模型,展开量化实证研究,对深入洞悉游客旅游审美行为背后的复杂机理,推动旅游审美行为领域基础理论研究和旅游目的地管理及景区规划等都具有重要意义。

(3)旅游审美认知

旅游审美认知的理论基础是认知美学,又称“审美认知模式”理论,融合了认知神经科学、认知心理学、美学等学科重要思想。李志宏(1999)较早在国内提出了认知美学的概念,并基于审美发生学和“认知—情绪”理论,对审美认知进行了详尽的论述。审美发生源自人与事物的一般功利关系向审美关系的转变,而审美关系的确立始于人内在认知方式的转变即事物本体与形式的思维抽离。当人的内在认知方式超越了功利性知觉达到非功利认知的情感反应时,所呈现出的心理状态便是“美”。人认知方式的转变成了审美发生的关键因素,由此将审美认知提到了美学研究的新日程。在认知美学理论机制的探析中,也进一步引发了“人的审美认知发生机制是什么”“为什么形式认知能触发美感”的思考。梁玉水(2014)基于认知神经科学的研究展开了论述和回答。在认知过程中,形式知觉能力是人类具有的能将事物“形式”与“本体”剥离的完全抽象思维能力,是审美活动产生的重要前提。在漫长的功利性活动实践中,经由形式知觉能力建立起来的事物“形式—知觉—情感”心理图式构成了人内在相对稳定的形式知觉模式。审美活动中,当观照的事物形式与既有形式知觉模式产生碰撞融合时,便会产生审美主客体间的契合关系,由此产生美感,建构出人的审美认知模式。旅游审美认知即发生在旅游审美活动中主体与客体契合相交、超越世俗功利关系、观照生命本质的图式认知,包含审美感知、审美理解、审美想象3 个层级。

2.假设提出

(1)基于TPB 模型的变量假设关系

根据计划行为理论可知,主观规范、行为控制认知、审美行为态度是影响审美行为意向的主要变量。主观规范指游客身边的重要他者对其旅游审美行为施加的社会压力,它反映的是重要组织或个人对游客旅游审美行为决策的影响,他者施加的正向压力越大则个体采取旅游审美行为的意向越强(Ajzen,1991);行为控制认知反映的是游客开展旅游审美行为时对实际控制条件的感知判断,行为的产生在很大程度上依赖于个体所掌握的资源、机会与能力等条件,实际控制条件的正面感知越强则个体执行该行为的意愿越强(罗文斌、钟诚、Timothy,2017);审美行为态度指游客审美活动中对采取审美行为的看法和赞许或不赞许程度。根据认知美学,审美认知行为发生在功利性的基础上,由与肯定性情感连接的形式知觉模式转化而来(梁玉水,2014),游客对审美行为态度越肯定、越赞许,那么执行审美行为的意向就会越强烈。此外,计划行为理论中主观规范、行为控制认知、行为态度并不是完全独立的变量,三者既相对独立又相互影响。周玲强、李秋成和朱琳(2014)在对游客环境责任行为的研究中发现,主观规范对游客环境责任行为态度具有正向影响,游客对环保行为的态度受到社会压力的规范作用。谢灯明、何彪和蔡江莹等(2019)在森林康养游客行为研究中,也验证了主观规范对行为态度的正向作用,并指出外部压力会对行为主体的正负面态度产生促进或抑制作用。张圆刚、陈希和余润哲等(2021)基于TPB 拓展模型,验证了行为控制认知对乡村旅游者游憩行为态度具有正向显著影响。Shen 和Shen(2021)在中国传统村落居民支持旅游行为意向的研究中,发现村民由于受限于资源易得性与知识匮乏,其行为控制认知对态度的影响相比于主观规范要更弱,但不能否认行为控制认知对态度的显著影响作用。综上,本文提出如下假设:

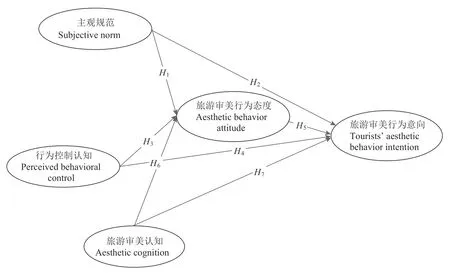

:主观规范对旅游审美行为态度具有显著正向影响。

:主观规范对旅游审美行为意向具有显著正向影响。

:行为控制认知对旅游审美行为态度具有显著正向影响。

:行为控制认知对旅游审美行为意向具有显著正向影响。

:游客旅游审美行为态度对旅游审美行为意向具有显著正向影响。

(2)旅游审美认知、审美行为态度、审美行为意向关系研究

计划行为理论在行为研究领域对行为解释具有宽泛性和普适性,但在涉及特定情境的具体行为领域时存在一些不足。在旅游行为研究领域,已有学者基于计划行为理论与认知科学理论,通过加入认知变量对TPB 模型拓展进行了有益尝试。

吕宁、韩霄和赵亚茹(2021)在旅游中小企业经营者创新行为的研究中,基于TPB 的原始模型增加了创新认知变量,研究结果表明创新认知对创新态度具有显著正向影响。熊长江、姚娟和赵向豪等(2020)的研究表明,自然环境认知、人文环境认知分别是影响游客旅游生态补偿支付意愿的有效因素和关键因素。这些研究为本文引入认知变量以拓展TPB 模型提供了参考依据。

根据认知心理学和行为学理论,认知是行为与决策的基础(刘佳、王焕真,2020),个体行为的发生基于“认知—态度或情感—行为”的递进关系(仇梦嫄、张捷、张宏磊等,2017)。旅游审美活动是人类社会的认知性体验活动,游客审美认知是执行旅游审美行为的重要前提,游客审美认知会促成审美行为态度的产生,进而促进或阻碍旅游审美行为的开展。综上,本文提出如下假设:

:游客审美认知对旅游审美行为态度具有显著正向影响。

:游客审美认知对旅游审美行为意向具有显著正向影响。

本研究尝试构建游客旅游审美行为意向影响构念模型,见图1:

图1 游客旅游审美行为意向影响构念模型Fig.1 The construction model of tourists’ aesthetic behavior intention influence

二、研究设计及结果分析

1.研究设计

(1)问卷设计及数据来源

调研问卷主要由问卷简介、构念量表、人员信息三大部分构成。构念量表主要借鉴计划行为理论框架的成熟量表和已有相关实证研究量表。其中,主观规范、行为控制认知、审美行为态度均来自Ajzen(1991)编制的计划行为理论成熟量表,主观规范包含4 个语义题项,行为控制认知包含4 个语义题项,审美行为态度包含3 个语义题项。旅游审美认知借鉴了徐祯(2007)、姜辽和徐红罡(2017)的测度量表,包含6 个语义题项。旅游审美行为意向参考了Ajzen(1991),罗文斌、钟诚和Timothy(2017),李晓明、周轩和徐明(2017)的研究成果,包含6 个语义题项。以上语义题项的设计与变量表征都基于旅游审美情境,并参考专家意见进行了修正,以确保测量题项与研究对象的适配性。以上变量的测量都采用李克特5 点评分法,从“非常不同意”到“非常同意”按1~5 依次赋分;人员基本信息主要包括性别、年龄、文化程度、职业、家庭年收入、省份、出游动机等。

调研组于2019年3月在湖南省长沙市岳麓山风景名胜区面向游客展开预调研,发放问卷30 份,回收28 份。事后,通过预调研数据分析调整了问卷的部分语义表项。正式调研于2019年5月至6月展开,调研分成4 组,每组3人,共计12 人,分批次前往长沙市岳麓山、橘子洲景区面向游客展开了问卷调研。调研采取方便抽样法,调研人员主要集中在岳麓山、橘子洲景区热门景点与主要出入口等场所展开调研,为保证问卷的有效性和可理解性,调研对象在调研人员的辅助解释下一一作答,其间共发放问卷350 份,回收342 份。回收问卷中,有效问卷337 份,无效问卷5 份。问卷总回收率97.7%,有效回收率96.3%。

(2)样本统计

问卷调查结果显示:受访者中男性占比42.4%,女性占比57.6%;受访者年龄以15~24 岁和25~44 岁为主,分别占41.7%、40.2%,表明当前游客以中青年人群为主;受教育水平以大专或本科学历为主,占比64.9%,高中以下学历占比最低,为8.0%,说明游客群体整体学历偏高;职业以学生和公务员为主,分别占比33.1%、11.3%,表明游客多是时间自由和有固定节假日及稳定收入的群体;湖南省内客源占59.3%,省外客源占40.7%,表明省内客源比例略高于省外客源。

2.结果分析

(1)样本信度与效度检验

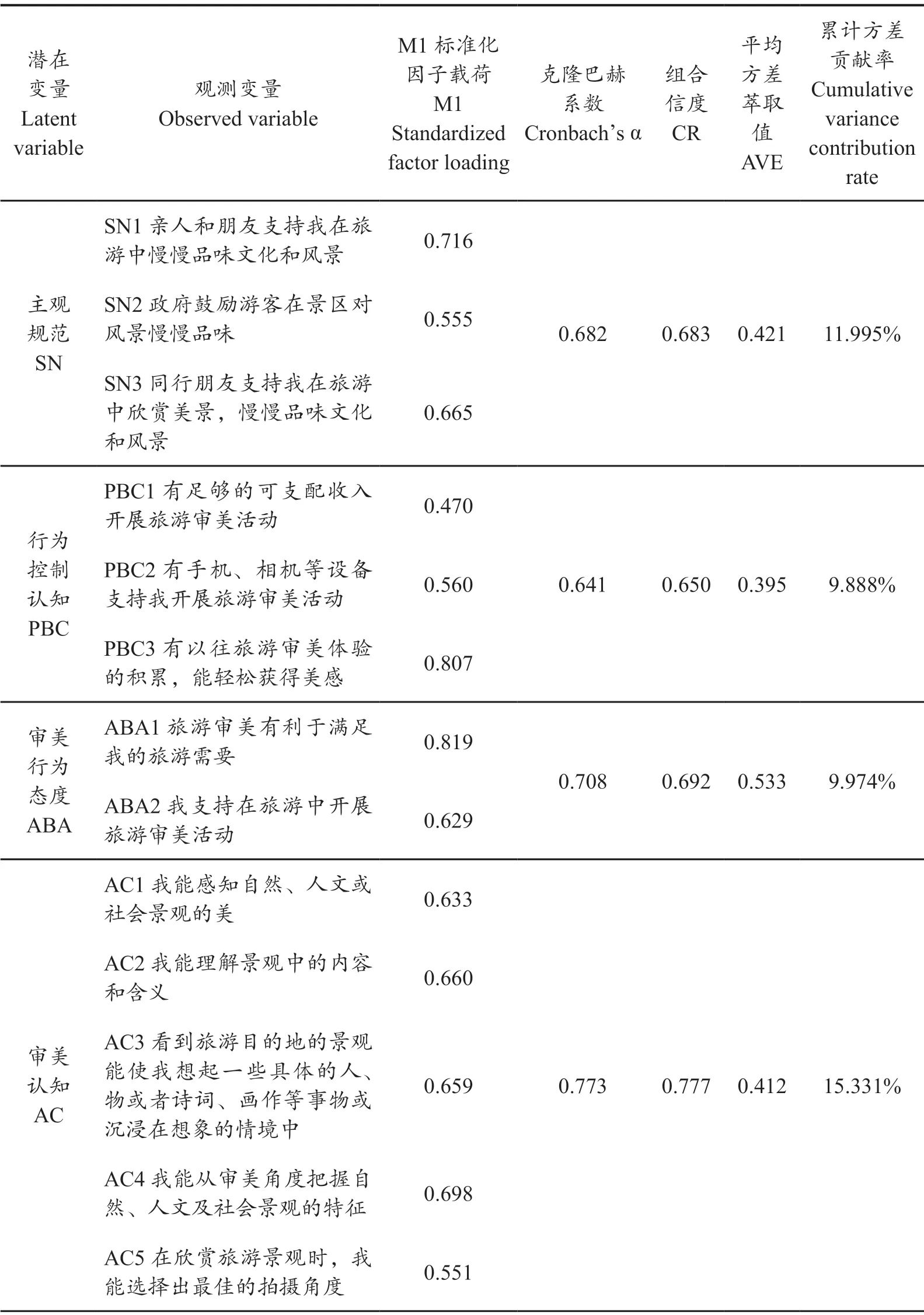

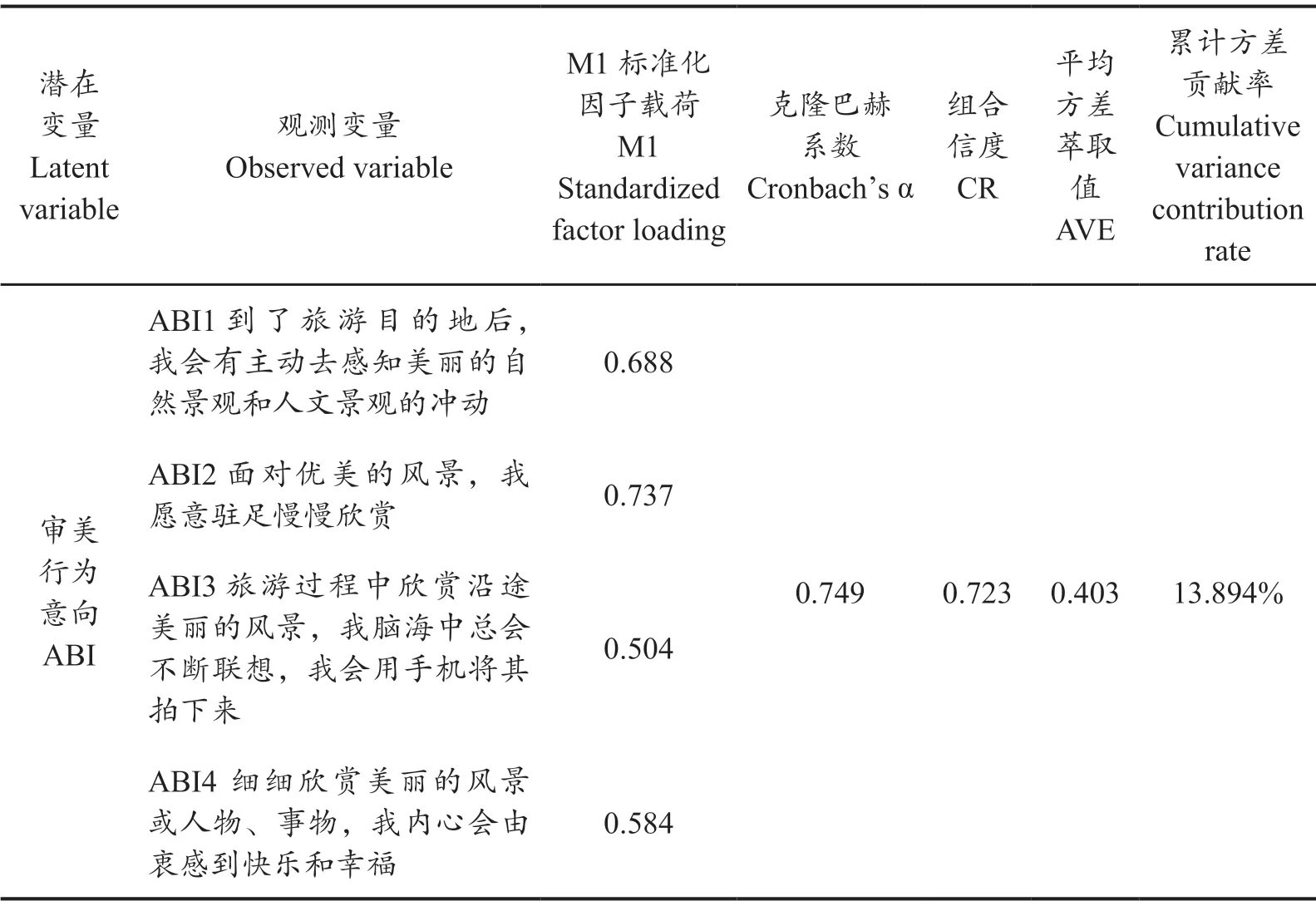

对量表内部的一致性和可靠性进行检验(见表1)。运用统计分析软件SPSS 25.0 对量表进行信度分析,结果显示量表总体信度为0.863,主观规范、行为控制认知、审美行为态度、审美认知、审美行为意向的Cronbach’s α 系数分别为0.682、0.641、0.708、0.773、0.749,均大于阈值0.6(Knapp,1991;Lee,Yim & Kim,2018;谢灯明、何彪、蔡江莹等,2019),说明研究量表具有较好的一致性和稳定性。

表1 观测变量信息Tab.1 Information table of observed variables

续表

通过KMO 和Bartlett 球形检验判断数据是否适合进行因子分析,结果显示研究数据的KMO 值为0.862,Bartlett 球形检验卡方近似值为1 702.225,自由度为136 时在0.000 的检验水平显著,表明数据适合进行因子分析。

运用SPSS 25.0 对数据进行探索性因子分析。采用主成分分析法对量表中的17 个测量指标进行降维提取,选取特征值大于0.9 的作为公因子,共提取出5 个公因子,分别对应主观规范、行为控制认知、行为态度、审美认知、审美行为意向5 个潜在变量。凯撒正态化最大方差旋转在6 次迭代后收敛,旋转后的累计方差贡献率达到61.082%,说明量表具有较好的结构效度。

运用结构方程模型软件AMOS 24.0 对测量模型进行验证性因子分析。结果显示17 个测量指标的标准化因子载荷除PBC1=0.470 外,其余都在0.504~0.819,均大于阈值0.5(罗文斌、钟诚、Timothy 等,2017),说明测量模型结构效度良好。组合信度CR 值分别为0.683、0.650、0.692、0.777、0.723,大于阈值0.6(Lam,2012),说明测量模型信度良好。平均方差萃取值AVE 除行为态度ABA=0.533 >0.5 外,其余分别为0.421、0.395、0.412、0.403,略低于阈值0.5。根据Fornell 和Larcker(1981)的观点,平均方差萃取值对模型效度的评估过于保守,即使在低于0.5 的情况下,也可以认为聚合效度是合理的。Lam(2012)在研究中遇到了与本研究高度相似的问题并作出了具体解释,认为由于各变量CR 值均大于阈值0.6,说明测量模型聚合效度和内部可信度都是可接受的。

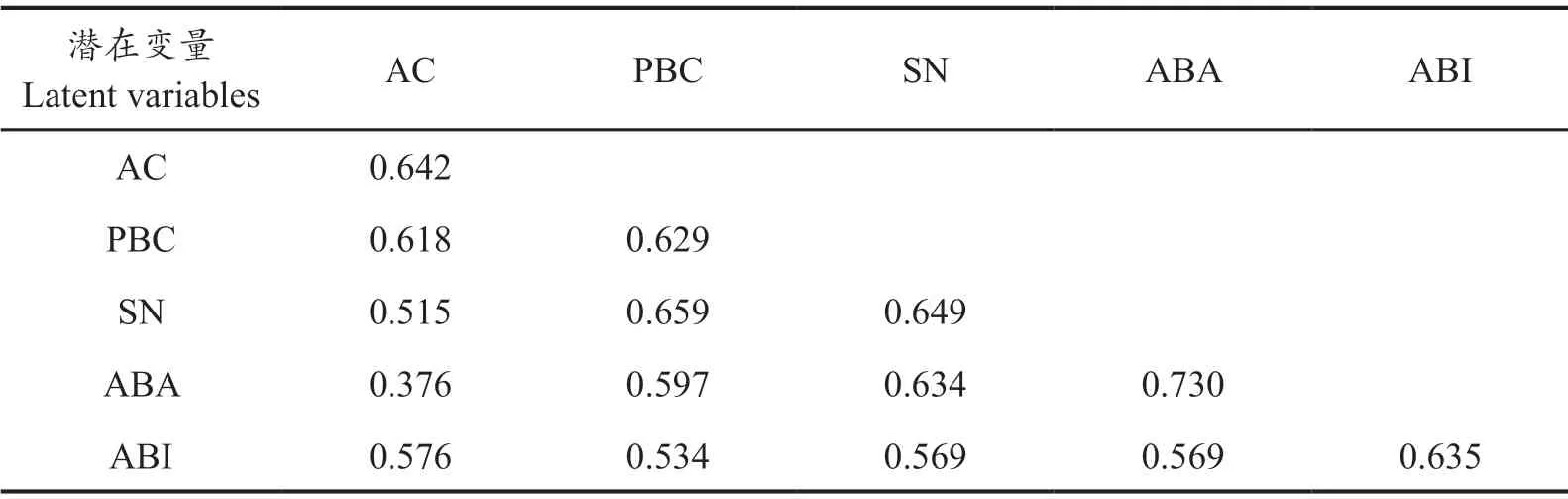

潜在变量间的关系程度决定了模型各变量的区分效度。当潜变量间的关系程度小于潜变量内的关系程度时,则测量模型区分效度达标(张圆刚 、陈希、余润哲等,2021)。根据Fornell 和Larcker(1981)的建议,可以利用潜变量间的相关系数与潜变量平均方差萃取值(AVE 值)的平方根进行比较。如表2所示,大部分潜变量间的相关系数都小于AVE 值平方根,但在SN 与PBC 结构中,发现PBC、SN 的AVE 值平方根分别与潜变量相关系数0.659 相差0.03、0.01。参考相关研究发现,差异小于0.12(Rahim & Magner,1995;Hamid,Mustafa& Suradi,et al.,2013)时变量结构具有可区分性,这说明模型各变量具有较好的区分效度。

表2 区分效度与潜在变量相关系数Tab.2 Discriminant validity and the correlations of latent variables

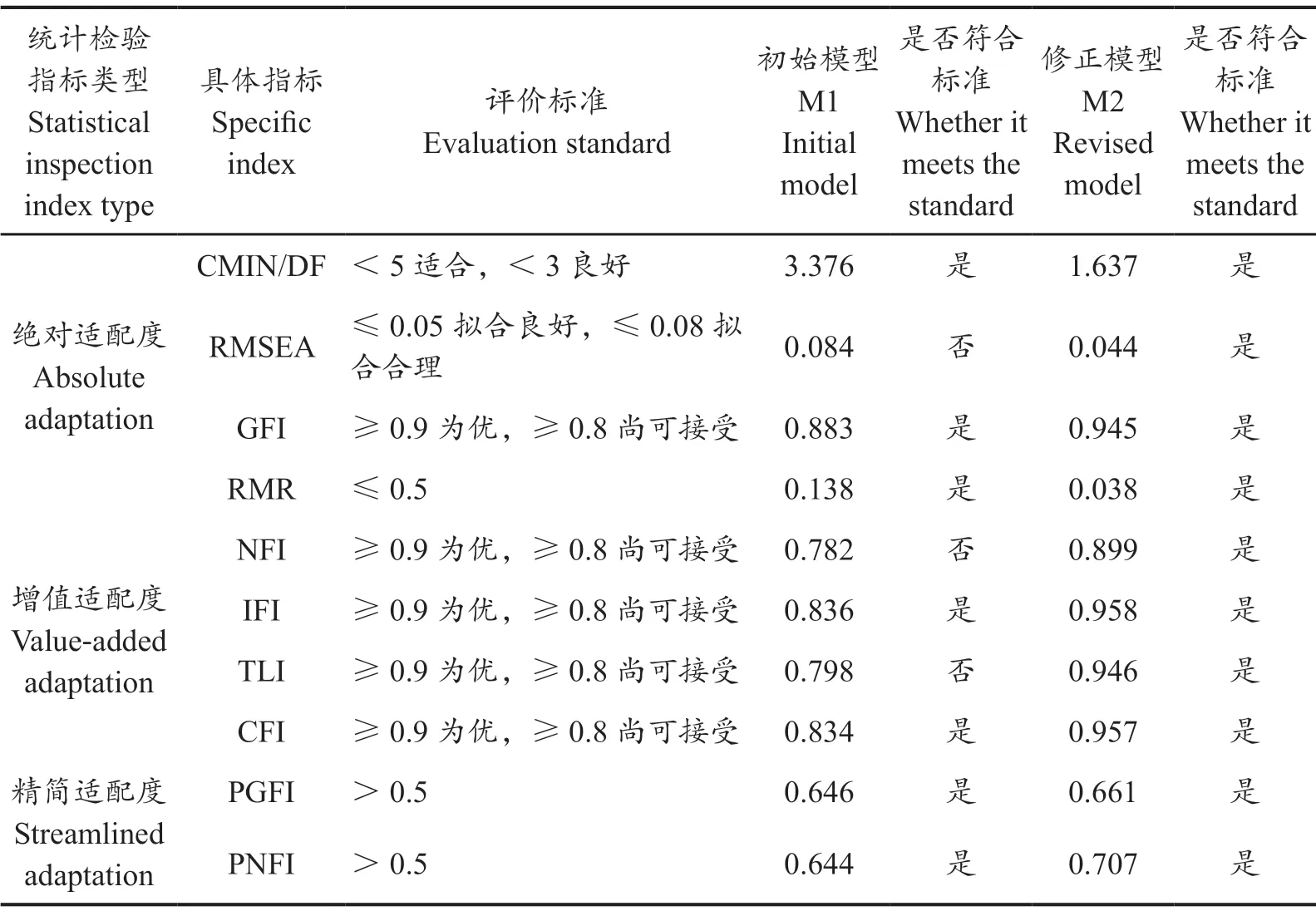

(2)模型适配度检验及修正

本研究运用AMOS 24.0 采取极大似然估计法对理论模型进行了适配度检验(见表3)。测量模型M1 的各项拟合指标显示:近似误差均方根RMSEA 值(0.084 >0.008)、标准拟合指数NFI 值(0.782 <0.8)、TLI 指数值(0.798 <0.8)等3 项指标未达标,需要对模型M1 进行修正。借鉴熊长江、姚娟和赵向豪等(2020),陆敏、殷樱和陶卓民(2019)的方法,运用MI(Modification Index)修正指数进行模型修正,添加了潜变量之间及残差项之间的相关路径。通过不断修正,最终得到拟合模型M2,如表2各项拟合指标优良达标,其中标准拟合指数NFI 值为0.899 约等于0.9,适配度宽松达标(吴明隆,2009)。此外,模型修正后,所有测量指标的标准化因子载荷都大于0.5(见图2)。

图2 修正后的结构模型M2 检验图Fig.2 Revised SEM-M2 test figure

表3 模型整体适配度指标Tab.3 Overall fitness index of SEM

综上可知,修正模型M2 拟合优度好、信效度高,适合作为游客旅游审美行为意向影响机理的假设验证模型。

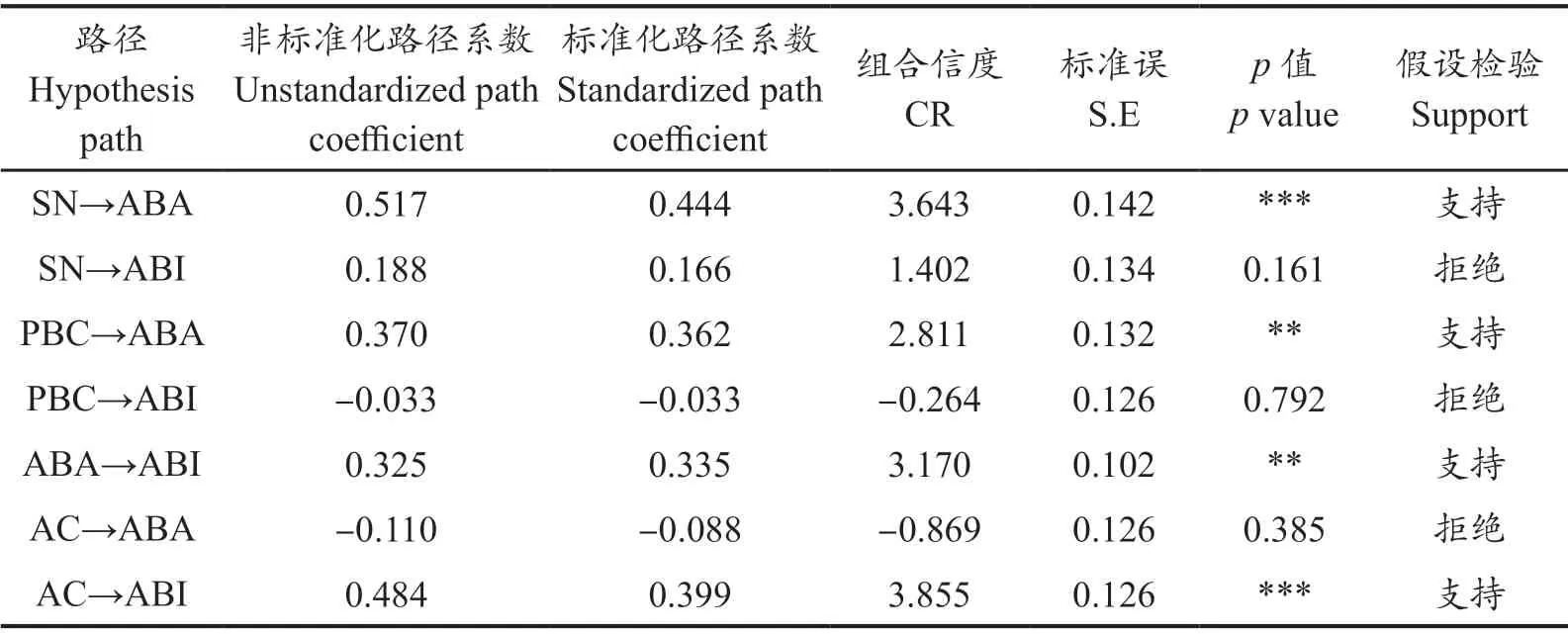

(3)模型假设检验及路径分析

结构模型假设检验结果如表4所示,主观规范(SN)对审美行为态度(ABA)的影响路径系数是0.444,行为控制认知(PBC)对审美行为态度(ABA)的影响路径系数是0.362,审美行为态度(ABA)对审美行为意向(ABI)的影响路径系数是0.335,审美认知(AC)对审美行为意向(ABI)的影响路径系数是0.399,以上路径分别在1‰、1%、1%、1‰的统计水平上显著,表明游客主观规范、行为控制认知对审美行为态度具有显著正向影响,游客审美行为态度、审美认知对游客审美行为意向具有显著正向影响。因此,假设、、、成立,而假设、、不成立。

表4 结构方程模型路径系数与假设检验Tab.4 The path coefficient and hypothesis test of SEM

具体分析如下:

旅游审美行为态度到审美行为意向的标准化路径系数为0.335,是影响旅游审美行为意向的重要因素。题项ABA1、ABA2 的标准化因子载荷系数分别为0.831、0.661,可知游客对旅游审美行为的认可态度与审美行为主体的私利性感知有关,游客认为旅游审美行为对满足旅游体验活动需要的有利程度越深,则游客对旅游审美在旅游活动中持有的态度就会越积极,进而就会越倾向于支持在旅游活动中开展旅游审美行为。

旅游审美认知到审美行为意向的标准化路径系数为0.399,是影响游客审美行为意向的关键因素。从题项AC1、AC2、AC3、AC4、AC5 因子载荷系数0.595、0.599、0.677、0.710、0.558 可知,旅游审美感知能力与审美观照水平是游客选择出游的重要认知基础。旅游是游客避离俗世生活,前往异地寻求主客体契合相交,达到感官与精神畅爽的审美体验。游客对旅游地及旅游行为的审美认知程度将决定旅游客体在主体审美心理图式中的观照水平。在旅游过程中,外感客体与主体内隐的形式知觉模式契合起来时,游客就会产生触景“生情”“生画”“生诗”的审美观照,游客旅游审美认知程度越深,则游客审美观照水平就会越高,由此引发游客审美行为的执行意向就会越强烈。

值得注意的是,在本研究中有3 条路径假设未得到验证。第一,审美认知到行为态度的路径假设。根据“认知—态度—行为”理论,态度是认知到行为的重要中介变量,但在研究中未得到证实。这并非与原理论相违背,而是在审美行为领域中,游客审美认知在审美行为意向的影响中作用更强,且依据认知美学理论,美的发生超越了功利性知觉,是一种非功利认知的情感反应,而态度则与主体私利性相关,因此审美认知不经由态度直接影响审美行为意向符合推理。第二,主观规范、行为控制认知到游客审美行为意向的路径假设。通过“主观规范→审美行为态度→审美行为意向”和“行为控制认知→审美行为态度→审美行为意向”两条影响路径,可以发现主观规范与行为控制认知并非对游客审美行为意向不产生影响,而是经由行为态度对审美行为意向产生间接影响,这与学者Ajzen(1991),周玲强 、李秋成和朱琳(2014),张圆刚、陈希和余润哲等(2021)在不同行为领域对计划行为理论的研究结果一致。具体分析如下:

主观规范到游客审美行为态度的标准化路径系数为0.444,是影响游客审美行为态度的主要因素。从题项SN1、SN2、SN3 因子载荷系数0.715、0.568、0.642可知,亲人、朋友及同行伙伴是对游客开展旅游审美行为施加压力的主要规范群体。旅游前和旅游中是整个旅游过程的准备与核心环节,亲友在游客开展旅游审美活动前的支持与肯定对游客行前决策及持有积极态度具有关键影响;同行伙伴在旅游审美活动中的支持行为会对游客旅游审美行为态度产生较大正向影响;景区发展与地方财政、形象等有着极大关联,因而地方政府在景区开发运营过程中扮演着监督者、调停人、宣传者的重要角色,政府的鼓励与支持也会在一定程度上正向影响游客开展旅游审美行为的态度。

行为控制认知到游客审美行为态度的标准化路径系数为0.362,是影响游客审美行为态度的有效因素。从题项PBC1、PBC2、PBC3 因子载荷系数0.504、0.623、0.720 可知,游客过去的审美体验是影响游客审美行为控制认知的最主要因素,游客审美体验分为感官、情绪、精神3 个层级,由浅入深,不同层级的体验会带来全然不同的审美感受。完整、美好的过去审美体验有助于增强游客对获取未来等值或超值审美体验的条件与信心感知,进而正向强化开展审美行为的主观态度;手机、相机是游客开展旅游审美活动,定格、传输、展示美景画面的重要工具,工具越完备则游客开展审美行为的态度就越积极;可支配收入是支持旅游审美活动的重要物质基础,对游客开展旅游审美行为的态度具有一定的正向影响,但随着经济水平的不断提高,经济因素不再是影响游客开展旅游审美活动的主导因素。

三、研究结论与讨论

1.研究结论

本研究基于计划行为理论的一般框架,加入“审美认知”这一前置变量,构建了游客审美行为意向的影响构念模型,并定量验证了主观规范、行为控制认知、行为态度、审美认知与游客审美行为意向间的影响关系。研究结果表明:(1)游客审美行为意向影响机理并非单一的直接影响关系,而是通过多元变量和多重路径来共同影响,影响机理具有复杂性。(2)审美认知、行为态度直接正向影响游客审美行为意向,影响路径系数分别为0.399、0.335。通过系数比较得知,审美认知对游客审美行为意向的影响作用最大,是关键影响因素;行为态度影响作用相对较小,是重要影响因素。(3)主观规范、行为控制认知直接正向影响游客审美行为态度,影响路径系数分别为0.444、0.362,并通过行为态度间接影响游客审美行为意向。综合路径系数值来看,主观规范、行为控制认知对行为态度具有主导作用,相较之下主观规范作用更强,行为控制认知次之。

本研究对游客审美行为意向影响因素与作用机理的探究,深化了学界对旅游行为研究领域中游客审美行为范畴的认识,推动了国内旅游审美研究美学、哲学主流范式向旅游学、心理学等交叉学科、混合研究范式转向,贡献了国内旅游审美行为领域实证研究的全新探索,为旅游审美行为领域的基础理论研究做出了一定的贡献。此外,深入把握游客审美行为意向背后复杂机理的基本规律,能够有效掌握规范游客审美行为的方法论,促进游客旅游审美行为发生,提升需求侧游客旅游体验品质,促进我国旅游供给侧结构性改革,推动我国旅游产业高质量发展。

2.管理启示

旅游审美是推动旅游业高质量发展的核心和关键,在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的背景之下,旅游从业者要深刻把握旅游活动的审美本质及内涵,坚持把扩大内需战略与深化供给侧结构性改革相结合。为此,可以从以下方面着手:

(1)提高游客旅游审美认知水平。首先,政府部门要发展美育事业,提高游客审美认知能力。通过紧抓中小学美育研学旅游,完善美育硬件设施设备,打造旅游美育品牌基地,加快构建我国高质量旅游美育体系。其次,要引导游客树立终身学习理念,在景区景点加强审美教育宣传,推动游客学习旅游审美知识,提高自身的美学鉴赏力和审美素养。

(2)发挥游客身边群体规范作用。首先,景区要做好游客审美服务,提升游客审美体验感和出游满意度,利用游后的口碑效应,发挥游客向亲友推荐的作用,进一步带动潜在游客市场拓展。其次,景区可以利用游客群体同行的特性,推出一些高品质优惠性的集体审美游乐项目。最后,政府要发挥监督和宣传作用,敦促景区提高管理水平,通过优惠政策吸引游客前往当地景区开展旅游审美活动。

(3)提高游客审美行为控制认知。首先,要深挖旅游审美资源,增强旅游产品美质,打造品类丰富、体验性强、美育人心、物美价廉的系列旅游美品,让游客享受到高品质的旅游审美体验,从而一改以往“走马观花”“到此一游”的旅游刻板印象,增强游客的重游意愿。其次,景区可以推出相机等设备租赁服务,方便游客获得专业设备,满足游客在不同类型景区赏景拍景玩景的需要。

(4)树立游客旅游审美新理念。现实生活中,由于缺乏有效的审美宣传,致使游客出游具有盲从性,比如移动互联网时代出现的网红景点“打卡”现象,这类网红产品多依靠“惊、险、奇”的噱头吸引游客,缺乏审美内涵的挖掘,往往不可持续。旅游产业各部门要充分利用我国极具审美价值的旅游资源,加强旅游审美宣传,真正展现景区高品质审美特性的“网红气质”,使游客游前能“知美”,深化游客的旅游审美体验,使游客游中能“悟美”,提升游客旅游审美品味,使游客游后能“尚美”,故而最终实现游客“知美、悟美、尚美”旅游新理念和新态度的转变。

3.研究展望

总的来说,本研究对游客旅游审美行为意向影响因素及机理的探析,对游客审美行为研究和我国旅游产业高质量发展具有一定的启示作用,但也存在一些研究局限。第一,本文在借助已有理论模型的基础上选择了有限的几个变量,未来可以尝试进一步构建更多影响因素模型,比如文化水平、职业类型等;第二,未来可拓展研究不同情境下的游客审美行为影响关系,因为不同景区对游客的审美能力和素质要求不同,这些环境变量应该在未来研究中考虑进来;第三,尽管本研究验证了游客旅游审美行为意向影响因素及机理,但受到调研条件及多方面因素限制,并未将游客审美实际行为纳入模型,因此,未来研究可进一步验证游客审美行为意向到实际行为的作用路径及影响关系。