共生一个可能一种必要

音俞

在近期的Aedes展览上,我们展示了丽水缙云石宕的活化方案。标题取名为:“化身洞天舞台:从经济开发到生态再利用”。到2021年底,我们用差不多半年的时间,完成了9个石宕中3个试点洞穴的建设。这些采石场不再是废弃的工业遗骸,而是被转化为了居民们可以齐聚一堂、举办活动的公共空间。从这点来说,我觉得我和你在对于可持续性的理解上很有共鸣,我们都将它看作是多维度的、带有人类学意义的概念。

是的,我在筹备将在Prada荣宅展出的《太湖》展览时,也是从太湖进化史出发。这个进化史,是一个正在进行的叙事。太湖是中国重要的水体资源,从20世纪90年代末开始,湖中藻类大量繁殖,清澈的湖水变绿。就好像石材被采空后的缙云矿场,它们都是开采型经济的遗迹,一种自然资源榨取后留下的特定影響。

不过,与此同时,生命又永远在适应和变化。比如藻类,常常被看作是生态遭到破坏的表现,它们找到了一种生存形式,大面积占领了太湖。但在最近几年里,经过密集整治后,湖水已经大范围变清。

看到这样的场景总会让人心情有点复杂,对吧?

豆腐工坊,浙江省松阳县

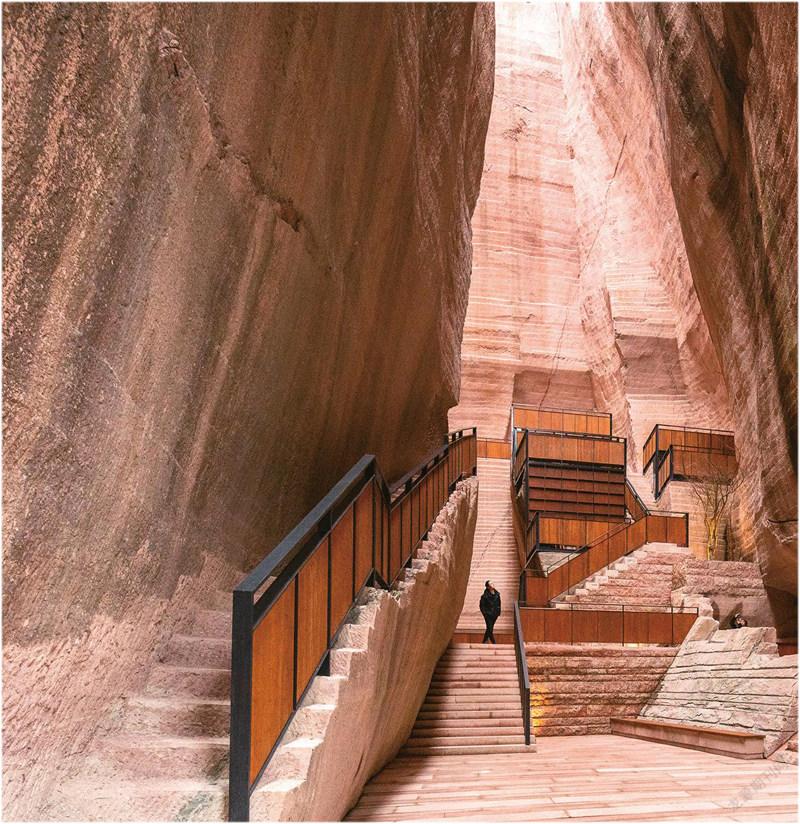

豆腐工坊,浙江省松阳县石宕8号,浙江省缙云县

传统矛盾论者看到因为经济发展而造成的自然破坏,会觉得要么忧愁、要么愤怒。

但我觉得(对一个环境)是可以同时抱有忧虑和希望的。

就好像面对疫情。

Michael Wang:哈哈,特别准确。

我在石宕中也有类似体会。这些人工洞穴见证了一千多年的历史,是世代采石工人徒手劳作一辈子,逐渐累积造就的。在我们接手之前,村民自然而然地就把这些空地用作鱼池或者养鸡场。这也是为什么我们保持着“微干预”的策略:空间设计越简洁谨慎越好,但能够产生最大化的影响。在缙云石宕前,我们在松阳的系列项目进行了8年了,一直都在关注乡镇的症结。松阳和缙云很相似,很多村镇的人口密度之低,几乎已经成为我们所说的“空心村”了。我希望我们的设计可以成为积极的社会策略,建筑则可以成为一种为社区重建身份认同的途径,一种新的开始,而不单纯是最终的结果。我不觉得我们的工作是单一的遗产保护,或仅仅努力保留我们曾经有过的东西。“保护”的定义需要更新,一个更贴切的说法可能是“重新激活”,它意味着这个地方有潜力、有未来。

是的,“保护”自动默认了我们知道我们要去保持什么不变,但我总是问自己,我们真的知道吗?我们真的了解自然本该是什么样子吗?人们经常认定“人造”的反义词就是自然,幻想自然是一种原始的图景。例如在美国,就有很长一段时间坚持只有无人区才有资格被划为国家公园。但在我自己的很多调研中,我发现一个地方的自然环境可能早已和当地的人类历史交织了数千年。

对建筑设计来说,空间和时间也存在这样的紧密共生。像传统古迹的保护工作,好比紫禁城或者拥有数千年历史的梵蒂冈,它们绝不是一成不变的,而是持续进化的。所以我们并不是要把一切修正回以前的样子,每一个地方都携带着一层层真实的生命记忆,石宕也是一样。我们的参与或干预,其实是去揭示这些实实在在发生过的生活的层次,这可能是建筑体这种媒介能够传达的文化信息,或是隐喻。

空间就是能创造这样特殊的体验。人们亲身走进那些陡峭壮丽的巨型洞穴时,对这种半自然、半人工遗迹的感受一定是最强烈的,能够真切地体会到,我们现在就是身处这样一个科技与自然交融的合成世界。

事实上,让生态只包含一种单一元素或后退到某一时期,本就是不可能的。我个人对“无法回归”这个概念尤其感兴趣。在我的作品中,有特别多尝试“倒退”的企图,这次展览中,我会在荣宅的花园中呈献一个装置作品“上海沼泽”,去表现几百年前这里的样子—一块长满芦苇的沼泽地。通过我的再现,观众会发现只有经过一通置景,经过对已经逝去的景色的搭建,才能对这块水体生态昔日的模样获得虚构性的一瞥。

从另一方面说,这也是“共生”的一个绝佳例子。不论是我们承建的既存空间再利用的案子,或是你的雕塑作品,都是着眼于手中现有的材料。毕竟过去发生的一切都已经既成事实了,而我们有的就是此刻,这是我们的起点。

硬去评判是非好坏没有意义,垃圾也好,废弃也好,这些负面的材料也可以有不同的可能性。我们的工作就是去把它们转化为有益的实验。我觉得可持续发展就是作用在多个层面的:文化维度、社会维度、经济维度。

我想,作为艺术家,我们比较幸运的一点可能是:我们有提出问题和表达观点的自由。艺术总是被理解为非必需品,但我不认为在一件事物的日常功用和非必需性之间,存在一条泾渭分明的分割线。这两者是互相作用的。

我非常同意。这也是为什么我特别欣赏你作品中表达的自由。

大概10年前吧,我做过一个作品,有关艺术制作过程中的碳足迹。它展示了艺术作品并不是存在于什么平行空间。就像地球上的一切一样,它们都和大气环境紧密相连。

其实人类身体也是如此。人体中生活着几百万个微生物,物种之间的共生互利存在于从微观到宏观的各个层面上。当然了,共生并不总是轻而易举的,而是长久处于一种你进我退的演化状态中。因此也不是亟需解决的问题才激发了艺术,有时我出于美学价值对一件事物萌生了兴趣,也许是希望能让更多人看到某个理念,又或许我想对某些俗成的观点发起挑战,比如传统意义上作品是如何构成的、艺术家如何使用材料进行创作的,等等。

对于建筑师来说,我们通常都是接到委托,然后围绕一个特定命题展开工作。我们会判断这个地区的症结,从而给出解决方法,这个方法可能是更具有可行性和可持续考量的策略,或探索了我们尚未意识到的某种可能性,也可能为其他地区的改造提供了借鉴。但是,我总是希望看到更多建筑师的工作方法和艺术家的思考表达的叠加。即使两种“人格”不能完美平衡,他们之間产生的摩擦也会催生对周遭世界的领悟。

我觉得对艺术家来说,尤其是如果出身于先锋派艺术传统,不停反思“什么是艺术”可能是一个永恒的母题。这也是我反复设立给自己的考验。有的时候,我的部分作品也隐含了一种欲望,那就是想要被看作“不仅仅只是艺术品”。这次《太湖》展览中的许多件作品都是用湖中的废弃材料制作的,但我也会想象,如果这不是一次性实验,而是在对困境提出可操作的建议呢?比如水体中的藻华有没有可能被收集起来用作填埋?每年蟹季,大闸蟹的甲壳素可不可以转化生产为新型材料?假使有一天实现了,那这些作品就超越了单纯的艺术品,而成为新的循环系统的一部分。

我觉得艺术是一个非常开放的类别,它不会以专业门槛阻拦任何人进行表达,它也可以让表达比单一领域所发布的研究成果更平易近人。艺术试图对周遭、对人类的生活经历提出新的理解,它努力以真实面貌呈现这个世界。

我自己的学术背景比较跨学科,因为如果想要深入探讨我感兴趣的这些问题,确实需要集合很多领域的知识,我必须能够相对自如地穿梭于这些专业之中,才能围绕这些我认为最为必要和迫切的主题展开创作。在我看来,也许根治可持续发展困境或生态危机的责任并未落在艺术家肩上。艺术家揭示一些可能性,然后,也许通过其他领域的专家之手,这些设想才能转为现实。

是的,尤其疫情之后,我也会重新思考建筑到底是什么?作为一个建筑师,一个设计师,我们如何,或者说究竟是否能通过我们的作品带来一些实际的改变?

从这点来说,石宕是一个很好的再利用案例,因为它极简、克制,把既有的闲置空间重现为社区文化舞台,对于当地居民来说,这种影响地方千年的产业催生的情感关联比新建任何楼宇都要来得恰当。

也正因为这样,会让我思考,也许作为建筑设计师,我们应该开拓一下视野,不单单只看得到普通意义上的形状、材料、结构,还需要去琢磨建筑的物理边界究竟在哪,以及当代的我们,是不是可以去拓展建筑的本体边界。

人类已经太习惯于安装了空调、四季常温、四面封闭的建筑了,也许是时候让一切更敞开、更流通。建筑也可以是古老的废弃采石场上的空地,可以是自然中任意一块地方。人造空间和自然完全不需要是二元对立的,它们可以结合在一起,可以共生。在这个基础上,我们甚至可以重新思考社交以及社会生活的形态。

从我自己来说,常常是到新的地方旅行,看到事物以我没有注意过的方式联系在一起时,我会受到同你类似的启发。可能是在陌生的环境中,人的感官更加敏锐,更留心观察周遭环境运作的方式,我总是在这些时候获得创作灵感。

我自己觉得最放松、最受启发的时候是和我的孩子们在一起时。最近也经常会想:我们下一代生活的世界和环境,会是什么样子的呢?

我们现在有可持续的概念,包括有意识地控制消费、寻找更有机的替代途径,这些非常重要,但和我们的消耗比起来,还可以做得更好。

我觉得我在工作中会对环境产生的影响略微大一点。比如创作大型艺术装置、运输这些装置,还有为了参展四处飞行,我甚至会反问自己,非这样不可吗?这些都是绝对必要的吗?在诸如对此类细节上的反思和斟酌,以及采取的行动,或许是我真正能对生态有所贡献的地方吧。

比如这次将在Prada荣宅筹办展览,我在纽约的工作室里进行思考和创意,但创作的材料都在太湖及其周边进行收集,作品在上海进行制作。这些都避免了在纽约进行创作,再长途运输。这个过程中,我和同济大学的学生们也有很棒的合作。他们在现场勘探、材料收集、测试以及制作方面为我提供了支持,他们利用有机物和工业废弃物制作的全新可持续材料进行创作,我也经常与他们视频沟通,分享我的理解与建议。

减少塑料使用绝对是最迫切需要发生的改变之一。关键是,这个改变其实非常容易,几乎不费力气,是每个人都能日常实践的小事。

今天很多人已经关注到,一次性的塑料制品给地球和生态带了巨大的压力。对每个人来说,减少塑料的使用是可以做到的。而同济大学的学生们对于生物塑料的实验,也是这个美好设想的一部分,那就是如果有一天,我们能够不再依赖石油化学制品,对地球生态会产生多么巨大的改变。同样,适当控制肉食的摄入也是很好的日常习惯。

作为一个母亲,在我现在的人生阶段,在现在这个时代,“未来”是我格外有体会的主题。对共生的实践并不是为了我们自己,而是在为下一代祈愿一个更宜居的生存环境

———从江加车村