基于生活世界的历史街区居民地方依恋研究——以新疆伊宁前进街为例

向岚麟 叶雅飞 潘劲东 王真龙

基于生活世界的历史街区居民地方依恋研究——以新疆伊宁前进街为例

向岚麟1叶雅飞2潘劲东3王真龙4,†

1.北京林业大学园林学院, 北京 100083; 2.北京城垣数字科技有限责任公司, 北京 101500; 3.杭州市富阳区发展和改革局, 杭州 311400; 4.教育部学校规划建设研究中心, 北京 100044; †通信作者, E-mail: 37290091@qq.com

以新疆伊宁市前进街为案例地, 通过地方依恋相关的定量分析, 结合质性访谈和 Mapping 绘制, 对前进街居民认知的生活世界构成展开实证研究。依据地方依恋主成分分析, 得出 20 道问卷题目和 5 个主成分(情感联结、社会联结、环境感知、生活体验和工作联结), 量表整体结构良好, 具有较好的稳定性和鉴别度。基于生活世界理论内涵, 进一步得出由情感联结、社会联结和物质联结三维度构成的生活世界‒地方依恋模型。该模型与文化景观遗产研究中价值特征要素相结合, 能够强化对历史街区保护与发展中的公众参与机制和动态管理的关注。

地方依恋; 居民; 历史街区; 前进街; 生活世界

历史街区指保存着一定数量和规模的历史建筑物或构筑物、风貌相对完整的地段, 既是城市发展中历史与文化等信息的载体, 也是城市的精神核心, 更是一种活态的城市遗产。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在《奈良真实性文件》中首次提出历史真实性、生活真实性、风貌完整性是历史街区的基本特征, 也是历史街区保护的基本原则。2011 年,联合国教科文组织(UNESCO)《关于城市历史景观的建议书》和 ICOMOS《关于维护与管理历史城镇与城区的瓦莱塔原则》中明确指出: “历史城区的完整性和真实性, 其本质特征是通过其中所有物质和非物质元素的性质和连贯性体现出来的”。历史街区的原真性不仅体现在其外在的历史风貌和形态格局上, 更指向前者所蕴含的独具历史韵味的生活空间, 它是历史街区“内在文化属性与外在形态特征的整体统一风貌的更新, 需同时满足多样化的生活需求和文化传承”[1]。我国在 20 世纪 90 年代进入大规模城市化时代, 历史街区的改建过程中涌现大量经济和社会等方面的问题, 拆旧建新、留物不留人以及士绅化等现象引发学者们对历史街区保护真实性的反思和讨论。业界专家相继对工具理性主义式规划方法提出批评, 倡导面向真实的日常生活, “回归生活世界”[2], 研究视角从物质遗产的保护走向日常的活化[3]。尤其是近年来, 厦门鼓浪屿和福建泉州城“申遗”相继成功, 使得对居民生活方式及其真实性的关注度越来越高。

具体到城市中的历史街区保护而言, 真实性保护及回归生活世界是近年来遗产保护学界理论和实践的重要转向。单一维度的“历史和文化审美”[4]旨趣被批判, 关注点逐步转向普通人的日常生活。相关研究推动了历史街区保护乃至旧城更新中以公共性和民主性为基点的价值取向, 对技术理性至上的怀疑和挑战, 以及对普通人日常生活的关照[5–9]。关于旅游学研究也表明, 当地居民日常生活中的场景和事物因具有与游客客源地的地方性差异, 对游客具有体验的意义和价值, 在体验经济时代更受青睐[10–11]。

“回归生活世界”的命题呼应着哲学研究中对主体的反思和人的解放[12]。进入“生活世界”的场域, 有助于我们更好地理解自我, 驱动主体的文化自觉。日常生活虽琐碎细微, 但其中蕴含着“生动的态度”和“诗意的气氛”[13], 能为遗产保护提供新的视角和方法, 抵抗资本的消费和异化, 更好地维护活态遗产。然而, 相关研究将“生活世界”等同于“烟火气”和“生活场景”等修饰语, 有将概念简单化和表面化之嫌, 实质上远离生活世界的哲学命题, 对人的关注也多将居民的总体面目模糊化为“低素质”、“功利性”的“底层小市民”, 恰恰与生活世界概念中具有主动思维和实践能力的主体形成二律背反。因此, 本文有意将“生活世界”作为独立意义的研究对象和理论基石提出, 并借助地方依恋的概念, 在历史街区与生活世界之间建立关联。

在日常经验层面上, 人与环境的关联性是人本主义地理学家关注的对象, 他们提出和发展了“地方”和“地方依恋”等概念。在他们看来, 人类生活在充满意义内涵的世界中, 地方是人对世界的主观态度和情感体验; 从空间变成地方的过程就是意义生成的过程, 也可说是“人化”的过程[14]。地方依恋正是人与地方的多维联结。对历史街区的居民而言, 一方面, 地方依恋是个人与群体通过长时间在地方的生活, 所生发出来的对生活环境中熟悉事物的依恋之情。它是我者的, 不是他人的, 所以具有天然的主体性[15]。另一方面, 地方依恋影响着居民对环境的感知状况, 主体基于地点的身份认同(也称为地方身份), 是通过与环境的终生联系而形成的[16]。无论是小尺度聚落还是大城市、超大城市, 地方感日益成为居民日常生活中不可或缺的一部分[17]。所以, 发挥在地者这一主体性, 能更好地维护历史街区的特色, 提升地方活力。相关实证研究证明了地方依恋与良好口碑之间的正向关系[18]; 城市依恋也影响着城市设施的使用[19]。对历史街区而言, 地方依恋这一视角可以加深我们对社会活动者与环境的关联在塑造其态度与行为中角色的理解, 有助于提升各类保护政策或土地政策的管理和实施效率[16]。

历史街区中的地方依恋研究, 对应当前遗产保护“从物到人”、“从抽象人到具体人”的理念转变, 也与哲学领域日常生活世界相关研究中“活生生的人”的转向不谋而合。可以说, 地方依恋的研究是“生活世界”元理论在空间环境相关学科中的具体指涉对象, 采取“生活世界”的视角审视地方依恋, 有助于重视在地者的主体性, 从人出发去发掘地方特性, 体现历史街区承载活态文化的功能及价值; 并以此为契机, 改变以往保护措施中“只见物不见人”的状态, 以此延续或创新历史街区的活力与生气。

1 相关概念

1.1 生活世界

生活世界的提出是 20 世纪西方哲学的伟大进步[20], 帮助哲学实现了主体革命[12], 主体从抽象人回归到具体人、普通人。德国现象学哲学家胡塞尔最早提出生活世界(Lifeworld)的概念, 用以应对文艺复兴以来的技术至上理性主义导致的文化危机。生活世界是前科学的, 不被理性工具支配的“一个直观地被经验之物构成的世界。它是日常的、伸手可及的、非抽象的世界”。在这里, 人和世界保持着统一性, “生活世界是人参与其中的, 保持着目的、意义和价值的世界”[21]。衣俊卿[22]将其定义为“以个人的家庭、天然共同体等直接环境为基本寓所以重复性思维和重复性实践为基本存在方式, 凭借传统、习惯、经验以及血缘和天然情感等文化因素而加以维系的自在的类本质对象化领域”。对主体而言, 生活世界是由高度重复性的、惯例的、熟悉的实践活动开展而形成的世界。

在日常性和熟悉性之外, Schutz 等[23]进一步提出生活世界是从人们经验性的、前科学生活的各种活动中产生的一种主观构造物, 明确了生活世界是行动者的意义世界。意义世界昭示“共居于绵延之中的我群关系群体”社会的存在, 是预设了“共同成长的”纯粹我群关系的主体间的世界, 在这里, 我们理解其他人, 并且是其他人理解的客体, 与之达成协议。所以, 生活世界是包括所有人在内的社会的生活世界。这是“一个主体间所共有的世界, 集体共同居住的生活世界就像文本和语境一样互相渗透, 互相重叠, 直到相互构成网络”[24], 哈贝马斯将生活世界分成私人领域和公共领域, 他强调生活世界承担着文化和社会一体化功能, 以交往行为媒介特征得到整合。可见, 社会性是生活世界得以维持运转的基本特性。

在主观世界之外, 伯格等[25]认为日常生活现实是客观现实与主观意义的融合, 经由主体对客观世界的内化和认同, 外在客观现实成为“包含着规范、情感和认知成分”的内聚现实。Buttimer[26]发展了生活世界的概念, 认为它是“事实世界与价值世界的混合体”, 其中“价值世界”包含“习以为常的经验、既定的意义以及常规化的行为准则等”。同时, 生活世界不是静态的, 而是“动态地通过日常行为和节奏, 将部分整合成一个经验的整体”[27], 用例行常规在地理环境中沉淀出的一种生活方式。Seamon[28]提出, 身体——主体经由时空中的常规性活动, 形成对地方的依附关系, 进而获得与人类“日常环境经验”相关的地方知识。列斐伏尔[29]的日常生活批判理论指出, 这个世界“既包括物质环境与空间结构, 也包括物质结构中的感知和行动”。

基于学者们对生活世界概念的继承和发展, 可归纳出生活世界至少包含 3 个层面: 1)它以客观的物质形态为基础, 为人们的行为活动提供物质支持; 2)人们的行为习惯是在前科学世界中逐步习得的, 也在这一过程中生成有意义和价值的世界, 由于个体差异, 每个人对生活世界认知的熟悉程度有异, 精神情感也有差别; 3)意义具有主体间性, 是在社会交往基础上形成的共识。人们在这个世界中有明确的位置, 带有空间熟悉感和行动界限, 与自然科学领域所限定的客观三维空间概念相区分。

1.2 地方依恋

地方具有三要素: 物质形式、活动和意义[30–31]。意义关联着环境体验中的感知和心理层面, 形成地方依恋[32]。Tuan[33]首先提出“恋地情结(Topophi-lia)”一词, 旨在表述人与地方之间特殊的情感联结与关系, 随后他用“地方感”这一概念明确地表达这种关系: “地方自身的属性和人们对这个地方的依附感”。地方感是人与地方长时间互动的产物, 是人以地方为媒介产生的特殊情感体验。这种体验也作用于人自身: 个人与社群将自己视为某特定地域的组成部分, 并以此构建自身在社会中的位置与角色[34], 地方成为人们塑造自我的关键因素。因此, 地方感在人与地方之间建立起“你中有我”、“我中有你”的深层融合关系。地方感是人们对特定场所或场景的信仰、情感和行为忠诚的多维概念[35], 包括地方依恋、地方认同和地方意象等。

地方依恋也是环境心理学领域的重要概念, 最早由心理学家 Shumaker 等[36]提出, 用来描述个体与地方之间的情感联结, 人们在这里感觉到舒适安全并有意维护之[37]。依据人对地方心理过程的特点, Scannell 等[38]提出包含认知、情感和行为多维联结的 3P 概念模型, 主要关注个体与物理环境的日常互动。一般认为, 广义的地方依恋与人文地理学中的地方感在核心内涵上基本上等同[39]。也有学者将地方依恋视为地方感的一个子维度。本文对这两个概念不做区分。地方依恋可能产生于地方与家族的历史, 在失去土地或社区解体等危机来临之际, 人们通过精神联系或者以故事讲述、地方命名等方式, 以便继续拥有或继承这一片土地[40]。同时, 经验研究表明这一情感联结的强度在人际之间各有区别[41]; 在空间尺度上, 如家、社区和城市等也存在差异[42]。

关于地方依恋的构成, 有研究直接将其分为人和地两个维度[43]。关于人地联系的性质, 多数研究都认为地方依恋的构成维度主要包括地方依赖(place dependence)和地方认同(place identity)[42,44]。地方依赖主要出于使用者对其功能的需求及依赖[45], 体现其环境服务能力, 通常在横向比较的情况下显示地方的资源、设施等在满足个人目标和活动行为方面的支持[46], 可用功能性依恋概言之。地方认同主要指个人或社群在地方的生活经验中形成的情感性依恋, 包括有意识或无意识的想法、信念、意愿、情感、价值、目标和行为倾向等[47–48], 并将该地方内化为自我的组成部分, 从而实现自我身份认同。居民的地方认同通常以地方依赖为基础, 在这一主流划定之外, 也有研究者提及情感联结[45,48]和社会联结[49]等维度。

总而言之, 地方依恋是人与地方之间形成的联结, 其维度划分尚未达成一致, 但其复杂性和多维性已是学界共识。根据联结的性质和特征, 应该既包括认知联结, 即人们感知和识别出的地方独特物质环境特征, 也包括功能联结, 即地方的设施和资源在功能上对人行为需求的满足, 还包括在地的社会关系、人情网络对人们物质和精神的支持以及最根本的人与地方的情感联结。

1.3 生活世界与地方依恋

从认识论层面来看, 生活世界既是一种哲学理论, 也是一种面向人类实践活动的研究范式[50], 20世纪末 21 世纪初在哲学、文学、艺术和社会学等研究领域广泛应用, 启发对不可动遗产诸如历史街区历史村镇等研究路径的转变。生活世界是一个源于主体经验的意义世界和价值世界。这与环境心理学和文化地理学中的“地方”内涵相似, 地方是特定的空间, “在那里, 特定的个体分享重复的活动和经验模式”[51]。日常生活是“生计、衣服、家具、家人、邻居、环境”[52], 是反映个体人真实生活的存在, 地方则是人们通过多因素感知形成的总体印象, 这些因素包括各种环境背景、自然风光、礼仪习俗、行为惯例等, 也能从人们对家园的关怀中体现出来[53]。这一总体印象因日常生活的人际间交流得以生成和强化。

采取生活世界的视角研究历史文化街区的地方依恋, 不仅把对“物”的关注转移到对“人–物”的联结中, 更能将个体的主体性扩展至社会的主体间性, 是对其认识论的极大扩展。地方依恋研究较多地受到环境心理学和认知心理学的影响, 有力地捕捉到个体对环境的基本体验和情感参与, 对于厘清人地之间关系结构的贡献不言而喻。然而, 在这一视角下, 环境的意义和有序化(即“感官所理解的混乱的外部世界, 转变为我们能够管理的连贯的内部世界”[54])主要依赖于个人的认知心理过程和与之相联系的知觉过程。换言之, 日常世界的秩序化以及空间的地方化过程, 依赖于个体对世界的内在表征。但是, 意义的产生不仅仅是个体的心理认知, 它依赖于群体成员的共同活动, 是一个复杂的社会文化过程。因此, 地方的意义必须作为思想相互作用的产物而产生[55]。现象学视野下的生活世界概念发展也较多地提及意义的社会性问题, 即主体间性的问题: 两个或更多的行动者如何分享自然世界和社会世界的共同经验, 以及相关的, 他们如何交流这些经验[56]。地方是直接被给予的经验, 不是来自书本, 而是靠耳濡目染、口耳相传或代际传递, 是来自生活世界的直观实践, 是主体间的互动促进对地方的一致性理解。这类地方(如家、工作场所和度假地)是社区成员认可的, 其意义是社会认同或争议的。

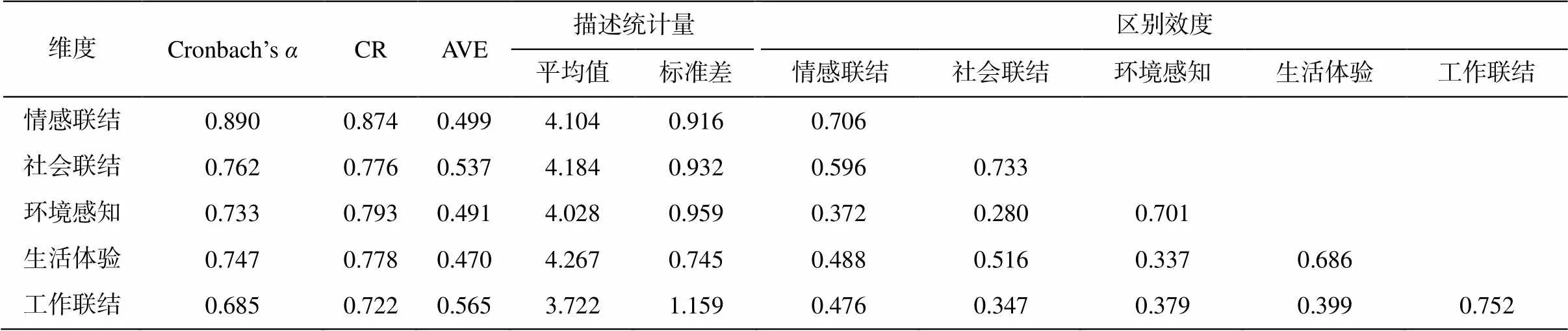

在关于地方依恋构成维度方面, 心理学的实证研究占据主导地位, 一方面使之得以脱离人本主义的诗意化文字描述的限制, 形成量表体系支撑的结构性概念; 另一方面也带来地方核心意义生成来源和机制研究的缺失。对生活世界的研究目前仍然以现象学、存在主义为哲学基础, 方法上以半结构访谈、深度访谈和观察法等为主。由于混合研究法能够对资料分析的不同层级或变量提供更精密的观察[57], 弥补单一研究方法带来的误差, 本文采取混合研究法。基于地方依恋研究中占主导的实证主义方法论, 同时追求现象学对生活世界的观照, 本文借鉴伯格等[25]和 Buttimer[26]的生活世界构成以及环境心理学中的地方依恋 3P 模型等已有成果, 整合得到生活世界的三大维度: 情感联结、社会联结和物质联结(图 1)。

2 研究设计

2.1 研究案例地

本文选择位于新疆伊犁地区伊宁市的前进街历史街区作为案例地。作为首批国家级历史文化街区, 该街区历史建筑与街巷格局、多元民风民俗、社区结构等均保存较好, 旅游开发程度尚处于萌芽状态。因此, 居民的日常生活较少受外界旅游开发的干扰, 呈自发生长的状态。以前进街居民地方依恋为研究对象, 可以将视野更多地聚焦在居民日常生活状态下的地方依恋状况, 得到其构成与内涵。

图1 生活世界–地方依恋的维度关联(根据文献[25,38]绘制)

前进街位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州的伊宁市喀赞其民俗旅游区内, 于 2015 年 4 月入选首批国家级历史文化街区。该街区北起新华东路伊宁陕西大寺, 南至伊宁市第三十一小学, 核心保护区面积为 38.21 公顷。该街区形成于清代, 随着密布的灌渠水网而自由生长。由于特殊的地理位置与历史原因, 形成维吾尔族、乌孜别克族、回族与汉族等多民族聚居, 塔兰奇农耕文化、伊斯兰宗教文化、中原农耕文化和俄罗斯东正文化等多元文化融合的格局。色彩缤纷的各类民居, 雕刻精美的三角形窗楣, 还有郁郁葱葱的葡萄架庭院和花草辉映的街区, 形成该街区的景观特色。

2.2 研究方法

本研究以历史街区居民为主体, 以其在生活世界的感知和经验——地方依恋出发, 探讨地方依恋的构成。根据第 1 节总结的生活世界–地方依恋模型, 设计测量居民地方认同的 28 个陈述句, 形成 1(“强烈反对”)~5(“完全同意”)的 5 分制 Likert 量表, 于 2016 年 7 月和 2019 年 5 月分别对前进街的居民进行入户调查, 分别发放问卷 104 份和 157 份, 回收整理后得到有效问卷共计 236 份, 有效率达到90.42%。其中, 男性 125 人, 女性 111 人, 分别占52.97%和 47.03%。使用 SPSS 22.0对调查问卷进行主成分分析, 通过检验的有 20 道题目。

为进一步分析居民地方依恋的构成状况, 于2016 年 7 月和 2017 年 2 月, 通过“滚雪球”的方式, 通过当面访谈和微信语音电话, 对 50 名前进街居民进行半结构访谈。每位受访对象在前进街的居住时间均超过 3 年, 每位访谈对象的访谈时间从 20 分钟至 1 小时不等。访谈问题根据“地方依恋”模型设计, 经整理获得 5 万余字的访谈记录。用质性分析软件Nvivo 13 Plus 对整理好的访谈记录进行编码, 验证分析修正后的模型。

Mapping 本意指地图的绘制, 其扩展意义不仅仅是现实的地形地物活动等信息在平面上的投射, 更多的是基于客观事实给出的对于场地的主观理解, 普遍应用于地理学和建筑规划等空间应用类学科。本研究主要采取询问和地图指认的方式, 获得居民对本地印象最深刻地点的注记, 融合对客观环境的测度和人类学栖居视角, 呈现主体日常生活空间体验以及与地方性知识的交融空间[71], 勾勒出生活世界的层次。

3 研究过程及结果分析

使用项目分析、探索性因子分析和信度分析等统计方法, 对回收的问卷进行分析。因子分析结合半结构访谈, 采用 Mapping 方法标记当地居民印象最深刻的地方, 以便构建“生活世界–地方依恋” 模型。

3.1 居民地方依恋主成分分析

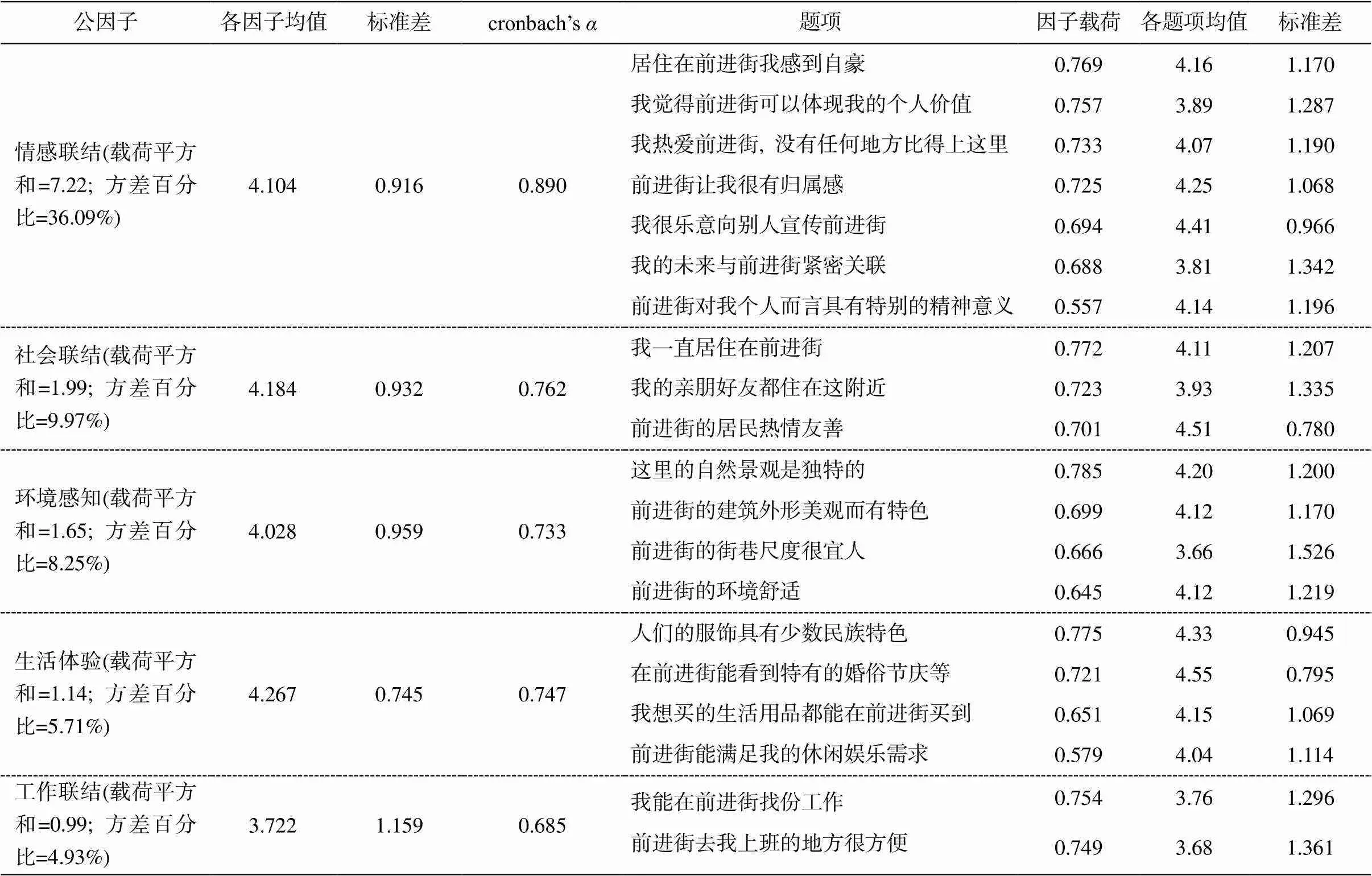

首先运用 KMO 和球形 Bartlett 检验, 对调查问卷进行因子分析的适用性检验。经检验, KMO 统计量为 0.876, 变量间在 0.005 显著性水平下显著相关, 适宜进行因子分析。利用主成分法提取公因子, 通过观察碎石图并结合方差贡献率, 经方差最大正交旋转后得到 20 道题目 5 个公因子, 特征值分别是7.217, 1.994, 1.650, 1.142 和 0.987, 各公因子的解释变异量分别是 36.085%, 9.968%, 8.251%, 5.712%和4.934%, 分析结果共解释 64.951%的方差, 符合社会学调查研究一般要求解释方差大于60%的标准。

3.1.1 题项质量检验

各题项的因子载荷均大于 0.55, 表明该因子能解释观察变量 30%的变异。如表 1 所示, 各题项质量状况良好[72]。

3.1.2 信度分析

首先进行内部一致性分析, 统计学上一般要求各公因子的 cronbach’s>0.7, 各公因子下的题目之间的原始相关性均大于 0.3, 修正后的题项与总分的相关系数大于 0.5[73], 则表示该公因子题项具有信度(可靠性)。在与人相关的维度研究中, Cronbach’s在 0.65~0.8 之间亦可接受[74]。信度分析主要通过项间相关性矩阵(表 2)来判定。组成信度 CR 的 5 个公因子均大于 0.7, 满足 Hair[73]提出的 CR> 0.7 为可接受的门槛值。地方依恋研究中, 变量间修正后总计相关性大于 0.4 表示该因子题项效度可接受。

通过主成分分析和各因子的内在一致性分析, 得到 5 个公因子, 分别命名如下。

表1 居民地方依恋主成分分析结果

表2 信度分析报表

1) 情感联结公因子。

萃取出的第一个因子是地方依恋各因子中最核心的公因子, 其 cronbach’s值为 0.890, 共有 7 个题项, 均与个人和地方的情感相关, 覆盖 Shamai[75]有关地方感形成过程中的情感强度和层次: 归属、依恋和承诺, 因此将其命名为“情感联结”。

情感联结是日常生活世界诸多关联性因素中最重要、最基础的联结。日常生活世界主要通过主体的相互联系和相互交往得以建构, 情感为构成日常交往的主要基础。情感构成是日常生活世界中内在关联的重要因素, 是日常生活得以正常运行、日常世界得以组织建构的重要前提性因素[22]。从对地方的无意识到慢慢熟悉, 人们开始区分周边环境, 对地方产生偏好和归属感。地方之于人逐渐产生特殊意义, 个体对此地感到满意和眷念, 并进一步做出与之联结的承诺。随着情感层次逐步递进, 得分难度也相应地增加。本例情感联结各题项得分亦支持该论述: “乐意宣传“、“归属感“和“自豪”题项得分靠前, “未来关联“和”实现个人价值”等分值最低, 与情感强度等级关系相呼应。

绝大多数访谈对象均表示他们在这里长期生活, 对该地产生自豪与热爱, “伊宁市在新疆是有名的干净他们对伊宁人的印象都是爱干净、斯文”, “外地游客来我们的家乡, 来我们的街区, 来我们的家, 我们都是以最热情、最好客的维吾尔族的身份来迎接他们的”, 并将该地方视为自我的组成, “这里是我的归属, 除了住在这里, 还有什么地方可以去呢”。情感的产生, 源于长期在此居住的经历和体验, 带来对地方的心理投入, 形成对地方的象征性意义, 促进个体与地方的联结内化。许多居民从祖辈开始就生活于此, 认为在这里继续生活下去是理所应当的; 对本地的社会文化, 包括景物、饮食、节庆活动和邻居等的高度认同; 不论家乡如何, 都应热爱家乡的朴素价值观, 等等。在回答对外宣传本地的相关问题时, 所有居民均表现出强烈的积极意愿, 希望通过自己热情好客的行动改变游客对民族文化的负面看法, 并带动前进街旅游业和经济的发展; 如果游客仅进入院内拍照, 拒绝居民邀他们进屋喝茶的邀请, 居民会感觉自己不被尊重。

2)社会联结公因子。

第二个因子的 cronbach’s值为 0.762, 包含“我的亲朋好友居住在此”、“我一直居住在这”和“这里的居民待人友善” 3 个题项, 可归结为社会联结因子, 与 Agnew[76]提出的地方概念三要素之一“locale”相对应, 地方是社会关系形成的场所或地点。“平时会经常串门, 我们女人们之间也会有聚会, 我们每周或在节庆时在一起聊天喝茶”, “稍微有点空的时间, 就会坐在门口的板凳上和居民聊天”。不仅如此, 在这种社会交往中, 个体习得历史沿袭下来的文化意义模式, “借此达到沟通、延存和发展他们对生活的知识和态度”[77], 传承当地的生活方式, 也形成自己的生活圈子。如他们所述, “自己的家当然要弄好”, “家是自己的面子, 要用最好的一面来招待客人”, “我喜欢在院子里弄花坛养花, 这个习惯是从小妈妈培养的”, 许多居民甚至自愿在街道上种满花草树木, 每天负责清扫与打理, 自觉维护街道环境。社区内原有的各种关系网络、成员之间的信任感和责任感以及对行为规范和道德伦理的认同和行动上的默契, 能有力地促进和培育当地居民在地方维护中的志愿精神, 地方、社区乃至城市的凝聚力、城市治理的公共文化意义和实际价值都能得到极大的提升[17]。

3)环境感知公因子。

第三个公因子的 cronbach’s值为 0.733, 所含题项有 4 项, 分别涉及本地的自然景观、建筑形态、街巷尺度和居住环境, 均与建成环境相关, 因此将其命名为环境感知因子, 反映该街区的物理形态特征。“我特别喜欢我们这群山环绕”, “房子全是平房, 院子也特别美而且很大, 雕梁画栋都很用心”, “居住在这里当然觉得很舒适, 很方便”, “这里环境好, 公共设施完善”, 反映出居民对本地环境景观较高的满意度, 也是居民自觉维护地方空间形象的结果, “房子和院子都是门面, 就算家庭情况不好, 如果把家里装的漂亮、干净, 也会很有面子”, 并进一步促进个人对地方的依恋感。

4)生活体验公因子。

第四个因子的 cronbach’s值为 0.747, 分别涉及当地的民俗节庆、民族服饰、休闲娱乐和日常购物需求的满足, 表达了对街区日常生活中的体验感受, 因此命名为生活体验因子。“这里的过节氛围浓厚, 平时的活动一般大型的就是麦西莱普(一种维族群舞), 一般乡里乡亲邻居什么的会聚在公园唱歌跳舞”, “我最喜欢艾德莱丝绸, 我觉得他是最漂亮最舒服的衣料”, “这儿边上就是汉人街, 能买到很丰富的食材和生活用品”。由于街区内医院等服务设施配备齐全, 紧邻该街区的汉人街以出售各色商品的商业街著称, 所以居民均表示生活便利, 也成为居民对前进街“地方依恋”形成的重要原因。虽然居民表示这里没有什么公共娱乐场所, 但“院子和工作就够人忙的了”, 邻居之间的聊天、串门和聚会成为他们主要的娱乐方式, 构成日常生活体验的重要方面。

5)工作联结公因子。

第五个公因子包含两个题项, 与工作及通勤有关, 将其命名为工作联结因子。居民表示, “我在市政府工作, 在前面坐公交车一会儿就到”, “沙画等维吾尔族工艺品都是我家朋友在卖, 对收入很有帮助”。该因子被单独析出, 表明工作对个体生存需求满足的重要性。

3.1.3 效度分析

效度分析主要包括两个统计量。1) 收敛效度(convergent validity)指标 AVE, 即平均方差萃取量, 反映公因子对题目的平均解释能力。本文利用因子载荷量, 计算得出各公因子的 AVE>0.47, 符合 Taba-chnick 等[78]的建议标准, 数据质量良好。2)区别效度(discriminant validity), 潜在变量必须具有区别效度, 即不同因子间必须能够有效地分离。根据Fornell 等[79]的研究, 区别效度对角线为某个构面AVE 的算数平均根, 下三角为该构面与其余构面的Pearson 相关系数, 前者均大于后者, 代表构面具有区别效度。各因子间的相关系数基本上在 0.3~0.7之间, 说明因子之间存在一定的相关性, 但不存在共线性。效度报表见表 3。

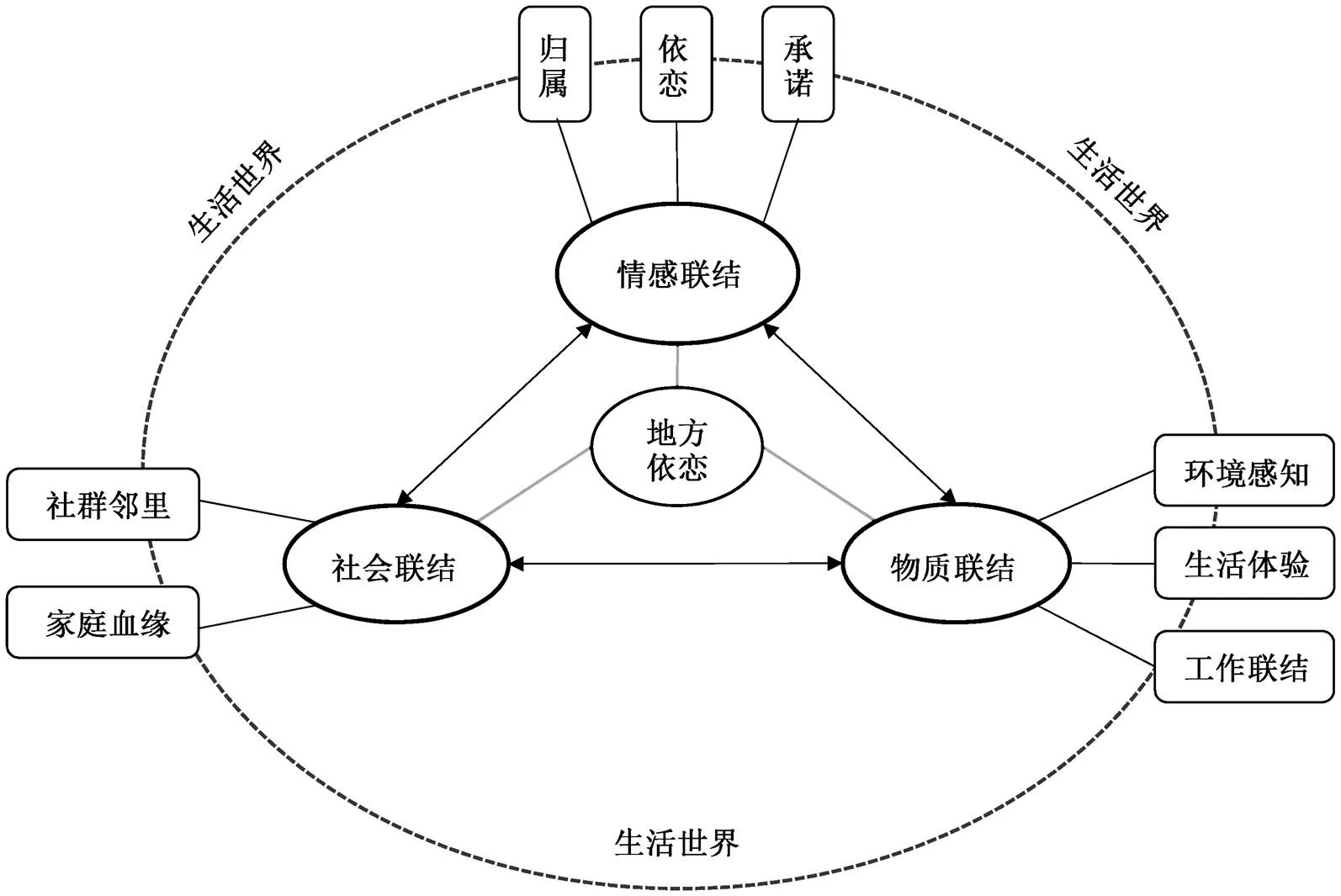

3.2 基于Mapping的注记

哲学家塞托[80]提出, 知道如何思考并有效地表达真实世界的多样性, 对空间设计规划思路的形成非常重要。其中, Mapping 工具的使用是关键, 它使当地人的经验可见, 有助于发现环境中有意义的物质和精神形态以及可能隐藏其间的结构, 从而帮助设计师搜索、发现和表达现有环境中复杂而潜在的力量, 而非外在的强加[81]。朱晓阳[82]进一步指出, Mapping 方法隐含的栖居视角解决了进入生活世界的问题, 消解了主客二分的现代性认知方式, 有助于研究者与在地者一起去认识、体验地方意义的重要性, 成为栖居进路的必要性工具。

本研究对居民印象最深刻的地方进行标记(图2), 发现出现次数最多的回答为“自己家的院子”、“这条街”和“这条巷子”, 表明印象最深的地方是居民最为熟悉的“家园”。居民们注重“院子的打理”和“邻里关系”的维护, 以家为据点构成的生活世界对居民的意义不言而喻。同时, 从图2可以发现, 关注的公共空间呈现“就近原则”: 对“赛乃姆演艺广场”印象最深刻的居民主要居住在八巷和九巷; 对“图达洪巴依大院”印象深刻的居民主要居住在主街、五巷和六巷。由此可见, 在历史街区居民印象最深刻的地方中, 居于主导地位的仍然是与日常生活紧密关联的空间, 是“家”及附近, 家之所在是人类存在的基本参照点, 街巷是每日生活的中心领地。这与生活世界以主体为中心的“亲疏差异”[25,31]特征相吻合, 即人们对环境的认知具有相对性和相关性: 与我关系最近的, 是我的身体可以直接操控的日常生活领域, 在这个世界, 我的意识由实用动机支配, 它是我所拥有的最显要的世界; 与我生活无关的世界则是我相对生疏的世界。

表3 效度报表

图2 前进街居民印象深刻地点的Mapping注记

除此之外, 出现频率较高的地方是主街和几处标志性历史景观, 后者代表历史文化街区与村落中的常见类型: 标志性构筑物(如喀赞其大门)、名人故居(如吐达洪巴依大院和苏力堂阿洪旧居)、开放性广场(如赛乃姆演艺广场)和宗庙景观(如陕西大寺和托布库勒克清真寺)。对历史街区而言, 首先, 融合了历史与传说的标志性历史景观即是地方文化特征的重要组成, 代表着地方的形象。例如, 陕西回族大寺建于1741年, 至今已有近三百年历史, 而吐达洪巴依大院虽然建筑年代只有短短一百来年, 但因其主人卓越的经商能力和传奇的一生而引人入胜。其次, 这些历史景观现在作为公共空间, 是社区公共事件和社会交流发生的平台, 连接了地方的过去与现在, 延续了街区的历史与文化。例如, 喀赞其大门原先是许多手工艺人摊位聚集地, 后来店铺景观虽被规整统一, 但依旧售卖传统的皮靴、毛毯和砂画等, 是本地居民经常光顾的地方; 历史悠久的两大寺院一直使用至今, 每周一次的礼拜活动与传统节庆活动时这里更是热闹非凡。最后, 这些历史景观在长期的使用过程中, 嵌入当地居民的生活世界, 成为居民记忆中的一部分, 有力地增强了对地方的依恋。像赛乃姆演艺广场曾经是荒草丛生的空地, 是孩子们玩耍的乐园, 现在兼具儿童游乐与居民聚会的功能, 几乎每晚都被当地居民用来举行礼仪活动(如婚丧嫁娶)。同时, 还有一些居民的答案并非具体的空间点, 而是诸如“小的时候和邻居一起在空地上玩”、“以前路两旁的白杨树抱都抱不住”、“街头有好多卖玉米、龙须糖的小贩, 特别热闹”等与人、事等相关联的时间和空间, 多是对过去日常生活的怀念, 表明居民对生活世界并非熟视无睹, 而在潜意识中成为居民记忆中非常重要的组成部分, 为他们提供整体性的生命意义。他们共享关于地方的一些常识, 进一步促进对地方的情感认同。

Mapping 的注记表明, 基于居民生活体验, 他们依恋的地方具有清晰的空间层次性。家以及所在街道位于地方的核心圈层, 家附近的标志性建筑位于第二圈层。围绕着“家”这一核心, 无论是有突出价值的标志性景观, 还是身边的街巷, 或某个无名角落, 某种植物、声音、气味, 在其上建立的日常生活共同经验, 给居民留下熟识而深刻的印象, 成为地方依恋的基础; 地方的文化特征及其情感体验则是地方认同的关键。人们对地方的依恋常常以经济、社会和文化为导向, 并普遍存在于他们对这些地方的日常体验和回忆中[32]。熟悉的乡音、对一草一木的共同记忆以及源自孩童时代的同窗友情等, 即便搬离原址, 迁移至新的环境, 仍然能够极大地提升居民日常生活世界的地方依恋, 也使得社区精神得以延续和拓展。

3.3 生活世界–地方依恋模型构建

依据五大主成分之内在结构和层次关系, 结合生活世界理论的维度提炼, 可将前进街居民地方依恋模型分成“情感联结”、“社会联结”和“物质联结”三大维度, 其中“情感联结”维度解释了最多的方差, 成为该模型中最重要的组成部分。环境感知、生活体验以及工作联结皆出自人与有形物质环境间的认知和行为等关联, 因此将其归结为“物质联结”维度。三大维度的综合形成生活世界–地方依恋模型 (图3)。

基于生活世界提出的地方依恋三大主维度模型中, 情感联结是核心, 物质联结是基础, 社会联结是中介。地方依恋首先是一种情感上的依附关系, 地方能为人提供情感价值。居民在历史街区的日常生活中, 一方面通过祖辈传承或横向社会网络, 从社会中习得种种经验, 另一方面通过身体行为, 在社会交往中强化这种经验和意义, 认同地方社会的民族或宗教文化, 加上对生活功能需求和附加需求等的满足, 促进居民将地方热爱、自豪、归属感等情感联结, 较高的情感依恋使得居民愿意一直在此居住, 在房屋装修、院落打理和邻里交流方面投入相当多的时间和精力, 促进当地的社会文化氛围, 进而形成良性循环, 对地方依恋的产生起到促进作用。具有较高地方依恋的街区, 同时具有较高的社会资本。邻里间通过日常的紧密互动, 形成紧密的社会网络(信任和互惠规范), 社区的社会资本不仅提供良好的邻里关系, 更保证街区的安全。历史街区自发形成的生活世界具有邻里的“混合使用价值”[83], 居民对此有非常清晰的意识, 他们怀念社区的归属与情感, 更试图保护邻里非正式社会网络。反之, 物质联结上的不通畅, 诸如暖气和燃气等设施的不齐全造成生活不便, 在地就业安置等困难, 都会影响居民生活质量和工作状态, 对其“情感联结”和“社会联结”造成一定的伤害, 引发对地方的负面情感(如恐惧、危险和难过等), 导致居民更多地逃离地方。因此, 地方依恋其实是一个相互制衡、动态稳定的过程与状态。居民透过可感知的物质空间实体, 基于日常的生活与需求, 与源自内在的熟悉事物以及物质环境中的情感联结, 察觉到长久以来经由感官知觉所强化的舒适、亲切和安全等日常整体经验, 同时亦自觉地强化地方的物质和社会特征, 形成循环链。

图3 居民“生活世界–地方依恋”理论模型

总之, 不同于游客的“理性认知-情感升级-信念产生”单向性的地方认同过程[84], 日常生活的周而复始, 使得居民对地方的认同和依恋深深根植于日常经验的认知与行为过程中, 内化于自我认同, 并将其投射于地方。所以, 居民地方依恋的产生与生活世界紧密关联。

4 讨论与结论

4.1 讨论

随着国际遗产保护领域对遗产价值从“历史见证”到“文化承载”的视野转向[85], 遗产保护的研究和实践从物化的死遗产到人化的活遗产的范式转变日渐明了。文化遗产的本体论认知从价值载体的物质形态表征, 转变为人类学主导下的“人类与土地共存, 人类文化表达”[86]综合性概念。本研究对历史街区生活世界的关注顺应遗产保护的人文关怀趋势, 下一步应继续推动活态遗产的保护理论研究和实践。

首先, “生活世界–地方依恋”模型可以结合历史遗产价值特征要素的关系进行研究。早在 20 世纪70 年代, 雅各布斯就已经批评过, 现代社会工程的“简单化”视角过度沉溺于视觉美学, 并将其等同于功能秩序。专家学者等局外人关注的建成环境之美不等同于日常生活的“美”。遗产保护应该建立在直面现代日常生活, 关注普通人日常实践的人生意义与生命价值的基础之上, 进行保护框架的构建。世界文化遗产申报中的价值特征要素, 并非物质实体, 更应该是一种因其“特征联系起来的关系”[87], 以便帮助识别它所呈现的价值。根据本文研究结果, 地方依恋模型是在日常生活中各种联结关系的动态建构, 有助于遗产“要素–特征–价值”的关系认定和表述, 理解其突出的普遍价值、真实性和完整性, 确定恰当的保护管理机制。对于活态的历史街区, 居民在日常生活世界中与地方的深层联结正是文化的核心, 也是其生活方式变革的内在基础。人地互动的关系本质上不仅需要基于地方的独特要素[88], 更需要进入居民的生活世界, 在居民的日常生活中勾连人与地方的多模态联结, 将特征要素的价值在关系中予以呈现。

其次, 生活世界的视角启发我们, 在未来历史街区保护和活化过程中, 应从建成环境的功能提升、社会资本社会结构的利用以及维续人与地方之间的情感联结等多维度展开, 强化居民在生活世界中的主体性地位, 充分重视主体实践的能动性, 共同提高居民的地方依恋。城市文脉的传承, 关键在于它是人与城之间的精神和情感联结。只有情感想象的带入, 才能真正阐释城市“以人为中心”这一要义; 这种情感主要“蕴含在城市的空间结构之中, 在时间脉络之中, 在居民的日常行为之中”[89]。这意味着, 历史街区保护一方面应该加强在地居民的公众参与, 另一方面, 应该重视保护的动态性和过 程性。

1)对当地居民多维度地参与街区价值传承和发展的活动予以制度化保障。历史街区的改造和空间重构的规划编制中, 要充分考虑老百姓的情感结构和心理感受, 密切关注“民心向背”。因此要建立制度化的民情民意的汇集与回应机制, 在正式或非正式的制度安排之中加入与群众的情感联结, 了解不同群体的情感关切。在整个过程中强调共同体的团结感和归属感的保存、移植和重建, 这样才能避免情感耗损和不满。同时, 维续居民高情感联结, 需要增强地方在日常生活中对居民的认知性和功能性联结。比如通过提高生活质量防止原住民流失, 并尽可能在街区内设置更多适合当地居民或对年轻一辈有吸引力的工作岗位, 维续街区活力, 更好地提升居民与地方生活世界的连接。

2)对应生活世界的日常性和重复性, 历史街区的保护工作应常态化。包括历史街区在内的活态遗产应该建立遗产保护常设机构, 摆脱博物馆式的静态和物化模式, 回到人类学家提倡的“人群互动与自主的文化遗产观念”, 回到一种既存秩序的彼此互动且富含文化自主性的文化遗产观[90], 而不是一经申报批准就发展停滞的僵化遗产。从生活世界的视角看, 应该将历史街区重建与社区长时段维护及地方营造结合起来, 将街区文化复兴从美学和物质化的保护转向对日常生活世界的尊重与融入。这样才能在学者、规划专家、文保人士与普通居民之间建立广泛的文化共识, 使城市文化可以应对权力和资本的侵入。

4.2 结论

本研究引入生活世界理论, 对地方依恋的维度构成及形成机制进行分析, 并采取混合研究方法, 得到如下结论。

1)居民地方依恋量表由情感联结、社会联结、环境感知、生活体验和工作联结5个主成分构成, 该量表具有较高的效度和信度, 可为历史街区居民地方依恋提供测量工具。

2)结合对居民的访谈分析, 形成生活世界–地方依恋模型。依据五大主成分的内在结构和层次关系, 将前进街居民地方依恋模型分成情感联结、社会联结和物质联结三大维度, 其中情感关联维度包含归属、依恋和承诺3个层级, 物质联结维度包含环境认知、生活体验和工作联结3个方面, 社会联结包含血缘亲情以及社群邻里等不同性质的社会关系。

3)居民的地方依恋体现在三大主维度间相互关联与制衡的关系中。物质联结维护了人们生存的本能, 基于血缘和地缘的社会关系网络构成地方的社会资本, 对地方的情感形成地方依恋的核心。

4)居民印象最深刻地方的注记表明, 生活世界是以“家”为据点展开的世界。围绕着“家”, 地方具有空间的层次性。

本研究存在以下不足之处: 仅对量表进行了主成分分析, 对萃取出的五大主成分内部的嵌套或平行关系尚未进行验证。此外, 受案例地政策影响, 未对宗教及仪式进行探讨。本文构建的居民地方认同模型是否适合于其他历史街区, 有待进行更多案例地的实证分析。

[1] 丁少平, 陶伦, 吴晶晶, 等. 原真性视角下历史街区风貌更新的困境、根源与实践——基于南京、苏州、杭州、福州五个历史街区的比较分析. 东南文化, 2021, 37(1): 14–22

[2] 李积权. 回归生活世界与人文关怀的城市设计. 现代城市研究, 2006, 21(12): 25–28

[3] 言语, 徐磊青. 记忆空间活化的人本解读与实践 ——环境行为学与社会学视角. 现代城市研究, 2016, 31(8): 24–32

[4] 郑中玉, 李鹏超. 超越“被简单化的民众”——历史街区改造中民众主体性视角的研究. 社会学评论, 2021, 9(2): 173–198

[5] 夏健, 王勇, 李广斌. 回归生活世界——历史街区生活真实性问题的探讨. 城市规划学刊, 2008, 52 (4): 99–103

[6] 阮仪三, 林林. 文化遗产保护的原真性原则. 同济大学学报(社会科学版), 2003, 14(2): 1–5

[7] 张曦, 葛昕. 历史街区的生活方式保护与文化传承——看苏州古街坊改造. 规划师, 2003, 19(6): 15–19

[8] 杨新海. 历史街区的基本特性及其保护原则. 人文地理, 2005, 20(5): 54–56

[9] 夏健, 王勇. 从重置到重生: 居住性历史文化街区生活真实性的保护. 城市发展研究, 2010, 17(2): 134–139

[10] 韩若冰, 黄潇婷. “日常生活”视角下黄河文化与文旅融合创新发展. 民俗研究, 2021, 37(6): 43–52

[11] 曾诗晴, 谢彦君, 史艳荣. 时光轴里的旅游体验 ——历史文化街区日常生活的集体记忆表征及景观化凝视. 旅游学刊, 2021, 36(2): 70–79

[12] 王清涛. 马克思的主体转换与哲学革命. 求索, 2021, 41(4): 85–91

[13] 汪原. “日常生活批判”与当代建筑学. 建筑学报, 2004, 51(8): 18–20

[14] 周尚意, 唐顺英, 戴俊骋. “地方”概念对人文地理学各分支意义的辨识. 人文地理, 2011, 26(6): 10–13

[15] 周尚意. 人文主义地理学家眼中的“地方”. 旅游学刊, 2013, 28(4): 6–7

[16] Peng Jianchao, Yan Siqi, Strijker D, et al. The in-fluence of place identity on perceptions of landscape change: exploring evidence from rural land consoli-dation projects in Eastern China. Land Use Policy, 2020, 99: 104891

[17] 潘天舒. 上海城市空间重构过程中的记忆、地方感与“士绅化”实践. 同济大学学报(社会科学版), 2015, 26(6): 62–69

[18] Zenker S, Rütter N. Is satisfaction the key?. the role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior. Cities, 2014, 38(4): 11–17

[19] Belanche D, Casaló L V, Orús C. City attachment and use of urban services: benefits for smart cities. Cities, 2016, 50: 75–81

[20] 孙承叔. 关于生活世界的哲学思考. 云南大学学报(社会科学版), 2007, 6(5): 3–11

[21] Husserl E. The crisis of European sciences and trans-cendental phenomenology: an introduction to pheno-menological philosophy. Evanston: Northwestern University Press, 1970

[22] 衣俊卿. 现代化与日常生活批判: 人自身现代化的文化透视. 北京: 人民出版社, 2005

[23] Schutz A, Luckmann T. The structures of the life-world. Evanston: Northwesten University Press, 1973

[24] 哈贝马斯. 交往行动理论. 洪佩郁, 蔺青, 译. 第 2卷. 重庆: 重庆出版社, 1994: 86

[25] 彼得·L·伯格, 托马斯·卢克曼. 现实的社会建构——知识社会学论纲. 吴肃然, 译. 北京: 北京大学出版社, 2019

[26] Buttimer A. Grasping the dynamism of lifeworld. Annals of the Association of American Geographers, 1976, 66(2): 277–292

[27] Gregory D, Johnston R, Pratt G, et al. The dictionary of human geography. 5th ed. Malden: John Wiley & Sons, 2009: 418

[28] Seamon D. A geography of the lifeworld: movement, rest, and encounter. London: Croom Helm, 1979: 20

[29] 列斐伏尔. 日常生活批判. 叶齐茂, 倪晓辉, 译. 第1卷. 北京: 社会科学文献出版社, 2018

[30] Punter J. Participation in the design of urban space. Landscape Design, 1991, 200: 24–27

[31] Hammitt W E, Backlund E A, Bixler R D. Place bonding for recreation places: conceptual and empiri-cal development. Leisure studies, 2006, 25(1): 17–41

[32] Ujang N, Zakariya K. Place attachment and the value of place in the life of the users. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 168: 373–380

[33] Tuan Y F. Topophilia: study of environmental per-ception, attitudes, and values. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974

[34] Stedman R. Toward a social psychology of place: pre-dicting behavior from place-based cognitions, attitu-de, and identity. Environment and Behavior, 2002, 34(5): 561–581

[35] 黄向, 保继刚, Geoffrey W. 场所依赖(place attach-ment): 一种游憩行为现象的研究框架. 旅游学刊, 2006, 21(9): 19–24

[36] Shumaker S A, Taylor R B. Toward a clarification of people-place relationships: a model of attachment to place. Environmental Psychology: Directions and Perspectives, 1983, 2: 19–25

[37] Hernández B, Hidalgo M C, Salazar-Laplace M E, et al. Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of Environmental Psychology, 2007, 27(4): 310–319

[38] Scannell L, Gifford R. Defining place attachment: a tripartite organizing framework. Journal of Environ-mental psychology, 2010, 30(1): 1–10

[39] Soini K, Vaarala H, Pouta E. Residents’ sense of place and landscape perceptions at the rural-urban inter-face. Landscape and Urban Planning, 2012, 104(1): 124–134

[40] Low S M, Altman I. Place attachment: a conceptual inquiry // Altmàn I, Low S K. Place Attachment. Human Behavior and Environment. New York: Plenum Press, 1992

[41] Lewicka M. Place attachment, place identity, and place memory: restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(3): 209–231

[42] Casakin H, Hernández B, Ruiz C. Place attachment and place identity in Israeli cities: the influence of city size. Cities, 2015, 42(10): 224–230

[43] Hinojosa L, Mzoughi N, Napoléone C, et al. Does higher place difficulty predict increased attachment? The moderating role of identity. Ecological Econo-mics, 2019, 165(11): 1–7

[44] Williams D R, Patterson M E, Roggenbuck J W. Be-yond the commodity metaphor: examining emotional and symbolic attachment to place. Leisure Studies, 1992, 14(1): 29–46

[45] Yuksel A, Yuksel F, Bilim Y. Destination attachment: effects on customer satisfaction and cognitive, af-fective and conative loyalty. Tourism Management, 2010, 31(2): 274–284

[46] Brown G, RaymondC. The relationship between place attachment and landscape values: toward mapping place attachment. Applied Geography, 2007, 27(2): 89–111

[47] Proshansky H M, Fabian A K, Kaminoff R. Place-identity: physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 1983, 3(1): 57–83

[48] Ramkissoon H, Smith L, Weiler B. Relationships between place attachment, place satisfaction and pro-environmental behaviour in an Australian national park. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 21(3): 434–457

[49] Gieling J, Vermeij L, Haartsen T. Beyond the local-newcomer divide: village attachment in the era of mobilities. Journal of Rural Studies, 2017, 55: 237–247

[50] 高丙中. 中国人的生活世界: 民俗学的路径. 民俗研究, 2010, 26(1): 5–16

[51] Stokols N, Shumaker S A. People in places: a transactional view of settings // Harvey J. Cognition Social Behavior, and the Environment Hillsdale: Lawrence Erlbaum ASSOC, 1981

[52] 吴宁. 列斐伏尔对日常生活与非日常生活的思辨及其评价. 南京社会科学, 2007, 18(12): 23–29

[53] Relph E. Place and placelessness. London: Pion, 1976: 29–30

[54] Ittelson W H, Proshansky H M, Rivlin L G, et al. An introduction to environmental psychology. New York: Rinehart and Winston, 1974

[55] Canter D. The facets of place. New York: Springer, 1997

[56] Heritage J. Garfinkel and Ethnomethodology. Cam-bridge: Polity Press, 1984: 54

[57] Tashakkori A, Teddlie C. Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks: Sage, 2003

[58] Bricker K S, kerstetter D L. Level of specialization and place attachment: an exploratory study of white-water recreationists. Leisure Sciences, 2000, 22(4): 233–257

[59] Guo Y, Zhang J, Zhang Y, et al. Catalyst or barrier? The influence of place attachment on perceived com-munity resilience in tourism destinations. Sustaina-bility, 2018, 10(7):2347

[60] Gieryn T F. A space for place in sociology.Annual Review of Sociology, 2000, 26: 463–496

[61] Gustafson P. Control and commitment in corporate travel management. Research in Transportation Busi-ness & Management, 2013, 9(1): 21–28

[62] Shang W, Yuan Q, Chen N. Examining structural relationships among brand experience, existential authenticity, and place attachment in slow tourism destinations. Sustainability, 2020, 12(7): 1–23

[63] Kyle G, Graefe A and Manning R. Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings.Environment and Behavior, 2005, 37(2): 153–177

[64] Verbrugge L, Born R. The role of place attachment in public perceptions of a re-landscaping intervention in the river Waal (The Netherlands). Landscape and Urban Planning, 2018, 177: 241–250

[65] 谭红娟, 李美云, 陈世雄. 休闲涉入与地方依恋对农民工留城意愿的影响——基于广州市的调研数据. 热带地理, 2021, 41(3): 505–515

[66] Chow K, Healey M.Place attachment and place identity: first-year undergraduates making the transition from home to university. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(4): 362–372

[67] 杨昀, 保继刚. 旅游社区外来经营者地方依恋的特征分析———以阳朔西街为例. 人文地理, 2012, 27(6) : 81–86

[68] 骆泽顺, 林璧属. 旅游情境下内隐—外显地方依恋模型研究——基于心理学视角. 旅游学刊, 2014, 29(12): 45–54

[69] Pol E. Blueprints for a history of environmental psy-chology (I): from first birth to American transition. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 2006, 7(2): 95–113

[70] Chen N, Dwyer L. Residents’place satisfaction and place attachment on destination brand-building behaviors: conceptual and empirical dierentiation. Journal of Travel Research, 2018, 57(8): 1026–1041

[71] 黄华青. 茶村生计: 一个福建茶村的空间与社会变迁. 北京: 光明日报出版社, 2020: 19

[72] 邱皓政, 林碧芳. 结构方程模型的原理与应用. 北京: 中国轻工业出版社, 2009

[73] Hair J F, Black W, Babin B J, et al. Multivariate data analysis: a global perspective. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2009

[74] Vaske J J. Survey research and analysis: applications in parks, recreation and human dimensions. State College: Venture Publishing, 2008

[75] Shamai S. Sense of place: an empirical measurement. Geoforum, 1991, 22(3): 347–358

[76] Agnew J A. Place and politics: the geographical mediation of state and society. Boston: Allen and Unwin, 1987: 28

[77] 克利福德·格尔茨. 文化的解释. 纳日碧力戈, 等, 译. 上海: 上海人民出版社, 1999: 103

[78] Tabachnick B G, Fidell L S. Using multivariate statistics. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2007

[79] Fornell C, Larcker D F. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 382–388

[80] 米歇尔·德·塞托. 日常生活实践: 实践的艺术. 方琳琳, 译. 南京: 南京大学出版社, 2009: 90–96

[81] Corner J. The agency of mapping: speculation, cri-tique and invention // Cosgrove D. Mapping. London: Reaktion, 1999: 213–252

[82] 朱晓阳. 地势、民族志和本体论转向的人类学. 思想战线, 2015, 41(5): 1–10

[83] 约翰·R·洛根, 哈维·L·莫洛奇. 都市财富: 空间的政治经济学. 陈那波, 等, 译. 上海: 格致出版社, 2016

[84] 胡宪洋, 白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同建构. 地理学报, 2015, 70(10): 1632–1649

[85] 徐桐. 迈向文化性保护: 遗产地的场所精神和社区角. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 12–22

[86] World Heritage Centre and ICOMOS. Expert meeting on the “Global strategy” and thematic studies for a representative world heritage list (1994) [EB/OL]. (1994–12–17) [2020–02–10]. http://whc.unesco.org/ archive/1994/whc-94-conf003-inf6e.pdf

[87] 魏青. 价值特征要素认定在世界文化遗产申报与管理中的应用与发展. 自然与文化遗产研究, 2020, 5(2): 47–63

[88] Bernardo F, Palma-Oliveira J M. Place change and identity processes. Medio Ambiente yComportamiento Huma-no, 2005, 6(1): 71–87

[89] 何雪松. 城市文脉、市场化遭遇与情感治理. 探索与争鸣, 2017, 33(9): 36–38

[90] 赵旭东. 文化互惠与遗产观念——回到一种人群互动与自主的文化遗产观. 民族艺术, 2019, 35(2): 12–24

Residents’ Place Attachment from the Perspective of Lifeworld in Chinese Historic and Cultural Areas:A Case Study in Qianjin Street in Xinjiang

XIANG Lanlin1, YE Yafei2, PAN Jingdong3, WANG Zhenlong4,†

1. School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083; 2. Beijing City Interface Technology Co, Beijing 101500; 3. Development and Reform Bureau of Fuyang District, Hangzhou 311400; 4. National Center for Schoolling Development Programme, Beijing 100044; † Corresponding author, E-mail: 37290091@qq.com

To explore the dimensions and structure of residents’ place attachment, this paper takes Qianjin Street district in Yining City of Xinjiang Uygur Autonomous Region as the case to conduct an empirical research from the residents’ perspective, through quantitative analysis combined with qualitative interviews and Mapping method. The principal component analysis of place attachment obtains five principal components of 20 questions: emotional bond, social bond, environmental perception, life experience and work connection. The overall structure of the scale has good stability and discrimination. Furthermore, combined with qualitative interviews and cognitive map analysis of residents, a Lifeworld-Place attachment model composed of emotional bond, social bond and daily life is obtained. The combination of the model with attributes in the study of cultural landscape heritage can strengthen the public participation and dynamic characteristics in historical districts’ conservation.

place attachment; residents; historic district conservation; Qianjin Street; lifeworld

10.13209/j.0479-8023.2022.010

北京市社会科学基金(18SRC019)、国家自然科学基金青年项目(51708028)和国家级大学生创新创业训练计划项目(201610022011)资助

2021–04–22;

2022–01–25