土壤氡气测量技术在西藏谷露地热田资源勘查中的应用

吴儒杰,孙国强,万汉平,谢迎春,赵丹,王宗满,李玲,李斌

(1.核工业北京地质研究院,北京 100029;2.中核集团地热勘查技术研究中心,北京 100029;3.中核坤华能源发展有限公司,浙江 杭州 311101)

长期以来土壤氡气测量技术在铀矿勘查、隐伏断层探测及地热资源勘查中得到了广泛应用并取得了良好的效果[1-3]。前人研究表明,地壳中广泛存在的氡气主要是由岩石(地层)中的铀、钍元素衰变产生的,由于断裂构造对岩层的破坏,一方面使岩石(地层)的射气性增强,局部地段由原来所处的封闭状态变成非封闭状态;另一方面断裂带内地层破碎、渗透性强的特性能够使其成为氡气聚集和运移的良好通道,氡经过扩散、对流、抽吸、气体压力、泵吸、接力传递和地热温差等作用迁移到地表,在相应断裂带上方常表现为土壤氡浓度正异常;土壤氡异常位置能大致反映出隐伏断裂带在地表的出露位置,土壤氡气异常与背景值之间的差值反映了断裂活动强度,异常值高于背景值越多,断裂活动性越强[4-6]。

谷露地热田位于谷露盆地中部,盆地内地热资源丰富,分布有董翁、谷露和敏曲果3个地热田。自1985 年以来,西藏地质矿产局地热地质大队等先后多次对谷露地热田进行了地热资源调查,初步查明了地球物理特征和水热蚀变特征,圈定了热储范围。调查结果表明,谷露地热田主要受断裂构造控制,浅部属第四系热储,深部为基岩裂隙型热储[7]。由于断裂构造在研究区内隐伏于第四系地层之下,本文通过对研究区土壤氡异常特征的分析来判定隐伏断裂的位置和走向,评价其活动性,为谷露地热田的开发利用提供基础资料。

1 研究区地质概况

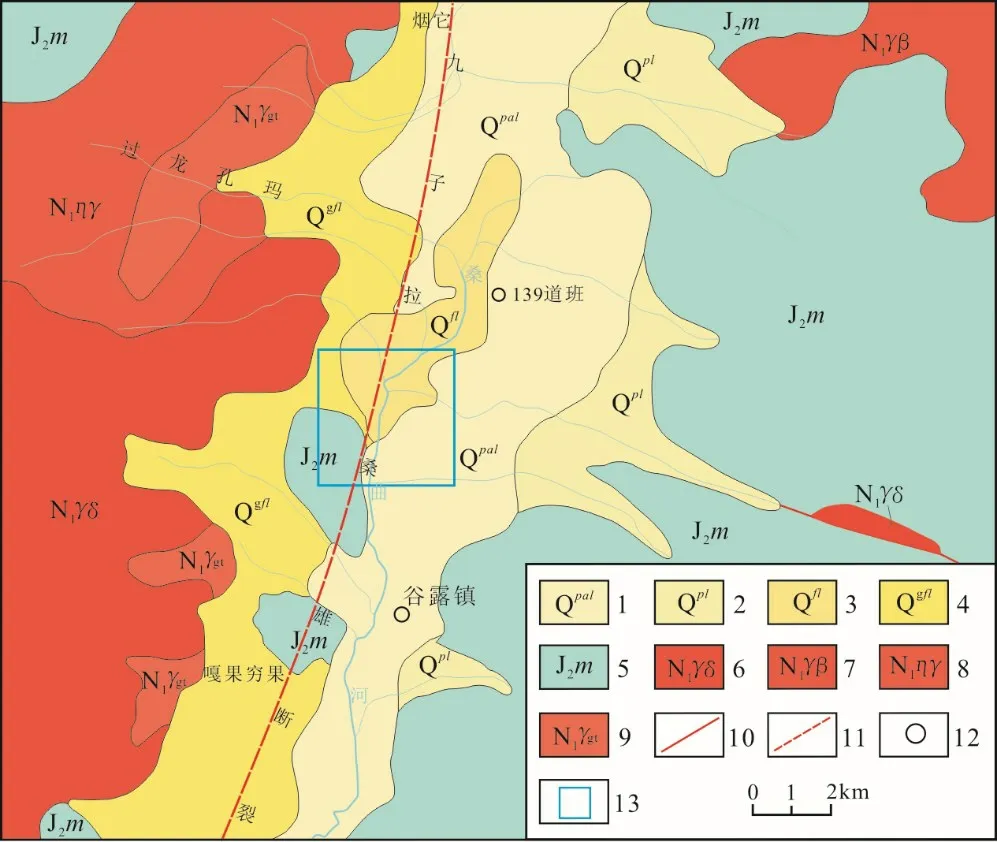

谷露盆地呈NE10°走向,宽6~8 km,长50~60 km,是近SN 或NNE 向九子拉—桑雄断裂构造在上新世至早更新世强烈活动形成的地堑型裂谷盆地[8],研究区位于谷露盆地中部,处于近SN 或NNE 向九子拉—桑雄断裂构造带内(图1)。主要出露地层有中侏罗统马里组(J2m)和第四系(Q)。马里组(J2m)以砂岩、灰岩、凝灰质砂岩与灰岩互层产出于研究区西南部;第四系(Q)出露范围较广,以砂砾石堆积为主,依据其成因特征可分为冲洪积物、冰水堆积物、残坡积物、沼泽堆积物和泉华。岩浆岩主要分布在研究区西侧,主要为花岗斑岩和花岗闪长岩,其中花岗闪长岩沿NW、NE 向侵入中侏罗统马里组地层;花岗斑岩呈脉状或岩株状沿SN、EW 向侵入花岗闪长岩之中[9]。

图1 谷露盆地地质构造简图Fig.1 Geological structure sketch of Gulu basin

研究区断裂构造发育,谷露地热田构造格架主要由近SN向、NE向、EW向和NW向断裂组成。其中近SN 向的盆地西缘断裂属九子拉—桑雄断裂带的主要组成部分,由多条平行断裂组成,自谷露盆地西南端年波开始向北经甲赤岗、嘎果穷果、过龙孔玛,向北一直延伸至帕里马西侧,全长约50 km,是典型的右旋走滑断裂和正断层组合而成的复合型张扭性断裂带,其形成时间早,规模大、切割深,具有多期活动的特性,伴随了整个谷露盆地的形成与演化,直接控制了谷露地热田的形成和热泉出露[10-13]。EW 向和NE 向断裂野外地质特征不明显,是根据地貌特征及前人物探综合资料分析推测的隐伏断裂。NW 向断裂仅出露于西南部花岗闪长岩中。

2 土壤氡气测量方法

测量仪器使用核工业北京地质研究院生产的FD-216 环境氡测量仪,该仪器是一种瞬时测氡仪器,具有探测精度高、稳定性好、轻便快捷、可现场获得测量结果等优点。野外测量具体操作是在距离测量点±10%点距范围内的适宜位置使用钢钎打一个深度70 cm 的抽气孔,将钢钎快速拔出后迅速将土壤取气探杆插入孔中,并及时将取气探杆上部锥体周围土壤踏实,防止空气窜入稀释土壤氡浓度,连接好测氡仪后进行测量;测量时确保仪器密封系统良好,抽、排气通道畅通。

测线基本垂直,推测主断裂构造沿东西方向布设,采用100 m×50 m 测网共布设29 条测线,自南向北依次为L1~L29,测线长度均为3.4 km(图2),共采集1 980 组数据;为避免随机误差影响测量结果,实际测量过程中对于突变高值异常点依据“三不同”原则均进行了重复测量,确保了原始数据的可靠性。

图2 研究区地质及测线部署图Fig.2 Geological sketch and measurement line layout in the study area

3 数据处理

土壤氡浓度不仅受岩性、断裂构造和地层结构的影响,同时还与表层堆积物的物质来源和覆盖层的渗透性有密切关系,是上述因素的综合反映[14]。土壤氡气测量数据处理是基于实测土壤氡浓度数据的一种数理统计方法,当研究区不同岩性地层土壤氡背景值差异较大时,整体分析评价易造成部分异常信息的减弱甚至掩盖尖灭,因此划分不同地质子区分别提取异常信息后综合分析是十分必要的。

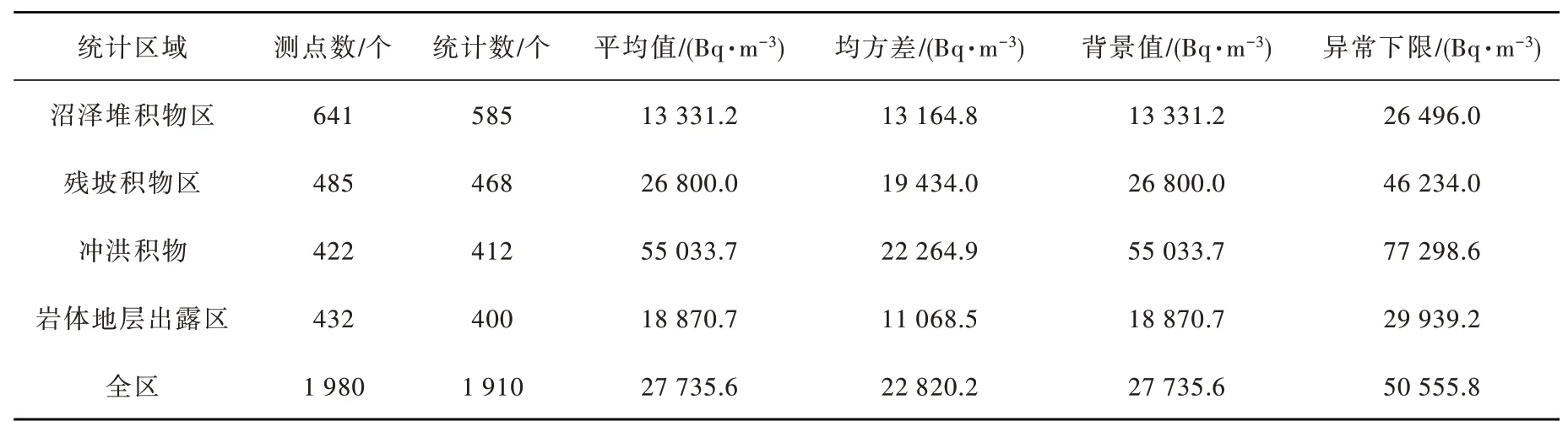

采用“迭代剔除法”进行异常点剔除,剔除限设定为“平均值±3×均方差”,经迭代剔除后剩余土壤氡浓度数据符合正态分布;各子区剩余测量值的平均值作为该子区土壤氡背景值,氡异常下限为背景值与均方差二者之和。由表1 可见,各子区具有不同的土壤氡背景值,与全区土壤氡背景值也存在较大差异。全区土壤氡背景值为27 735.6 Bq·m-3,冲洪积物区土壤氡背景值最大为55 033.7 Bq·m-3,是全区土壤氡背景值的1.98 倍;沼泽堆积物区土壤氡背景值最小为13 331.2 Bq·m-3,不足全区土壤氡背景值的1/2。各子区土壤氡背景值的最大值是最小值的4.13 倍。因此,在综合分析研究区取气条件差异的基础上,将研究区划分为沼泽堆积物区、残坡积物区、冲洪积物区和岩体地层出露区共4 个地质子区。

表1 研究区不同子区土壤氡浓度测量结果统计Table 1 Statistics of soil radon concentration measurement results in different sub-areas of the study area

剖面异常信息提取是以原始数据为样本,测点对应地质子区的异常下限为氡异常点划分标准,高于异常下限的点可视为异常点,忽略突变单点异常,截取连续高值异常点,进行趋势分析和异常区段划分;如果一条剖面跨越不同子区,则以跨越不同子区分界位置分段设定异常下限。为避免提取到高背景值引起的假异常,而忽略低背景中的真异常,采用衬度异常法进行数据处理,即测点的测量值与对应子区背景值的比值作为该测点的氡衬度值,以氡衬度值为基准,对研究区进行异常分析。

4 土壤氡异常特征分析

4.1 典型成果剖面分析

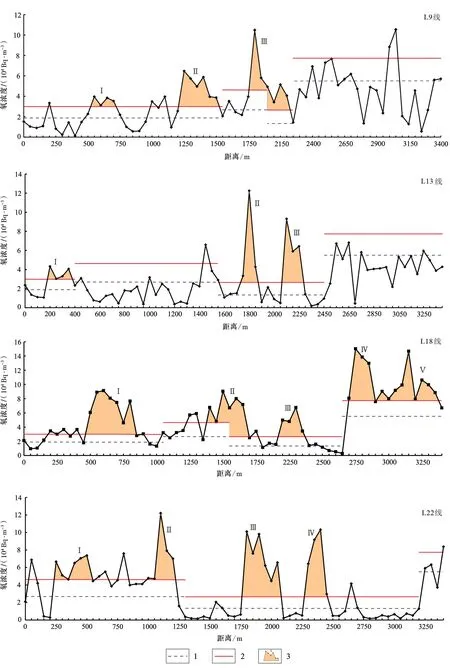

为直观地反映剖面上不同测点之间土壤氡浓度的变化特征及氡异常强度,选取具有代表性的L9、L13、L18 和L22 线进行分析(图3)。把连续3 个异常点以上(包含3 个)的区段划分为异常区段,利用异常宽度、峰背比、平均异常衬度进行异常强度评价进而判别断裂构造的活动性,即峰背比和异常宽度越大,平均异常衬度越高,断裂活动性越强。计算异常宽度时,异常点与非异常点之间的距离按1/2 点距外推,平均异常衬度为异常区段内土壤氡衬度值的加权平均值。

图3 研究区4 条测线土壤氡浓度剖面图Fig.3 Four profiles showing soil radon concentration in the study area

在测线L9 上,距离550~700 m(区段Ⅰ)有4个氡异常点,异常宽度约200 m,峰背比2.1,平均异常衬度1.21;距离1 250~1 550 m(区段Ⅱ)有连续6个氡异常点,异常宽度约300 m,峰背比3.43,平均异常衬度1.72;距离1 800~2 200 m(区段Ⅲ)有连续6 个氡异常点,异常宽度约300 m,峰背比3.91,平均异常衬度1.56。

在测线L13上,距离200~350 m(区段Ⅰ)有连续4 个氡异常点,异常宽度约200 m,峰背比2.29,平均异常衬度1.23;距离1 750~1 850 m(区段Ⅱ)有连续3 个氡异常点,异常宽度约150 m,峰背比9.18,平均异常衬度2.50;距离2 150~2 250 m(区段Ⅲ)有连续3 个氡异常点,异常宽度约150 m,峰背比6.99,平均异常衬度达2.72。

在测线L18上,距离500~800 m(区段Ⅰ)有连续7 个氡异常点,异常宽度约350 m,峰背比4.84,平均异常衬度2.47;距离1 400~1 650 m(区段Ⅱ)有连续6 个氡异常点,异常宽度约300 m,峰背比6.01,平均异常衬度1.95;距离2 200~2 350 m(区段Ⅲ)有连续4 个氡异常点,异常宽度约200 m,峰背比5.07,平均异常衬度1.88;距离2 700~2 850 m(区段Ⅳ)有连续4 个氡异常点,异常宽度约200 m,峰背比2.73,平均异常衬度1.61;距离2 950~3 350 m(区段Ⅴ)有连续9 个氡异常点,异常宽度约450 m,峰背比2.67,平均异常衬度1.27。

在测线L22 上,距离250~500 m(区段Ⅰ)有连续6 个氡异常点,异常宽度约300 m,峰背比2.75,平均异常衬度1.35;距离1 000~1 200 m(区段Ⅱ)有连续5 个氡异常点,异常宽度约250 m,峰背比4.55,平均异常衬度1.58;距离1 800~2 050 m(区段Ⅲ)有连续6 个氡异常点,异常宽度约300 m,峰背比7.58,平均异常衬度2.82;距离2 300~2 450 m(区段Ⅳ)有连续4 个氡异常点,异常宽度约200 m,峰背比达7.74,平均异常衬度达2.73。

依照上述识别及统计方法,对研究区29 条测线进行了异常提取,共识别异常区段68 处,土壤氡异常点348 个,单区段异常宽度150~450 m,峰背比1.78~10.26,平均异常衬度1.11~2.88。统计结果表明,距离1 500~2 550 m 存在两条近SN 向氡异常带,异常宽度200~450m,峰 背 比 3.49~10.26,平 均 异 常 衬 度 为1.36~2.88。

4.2 土壤氡异常与断裂构造展布关系

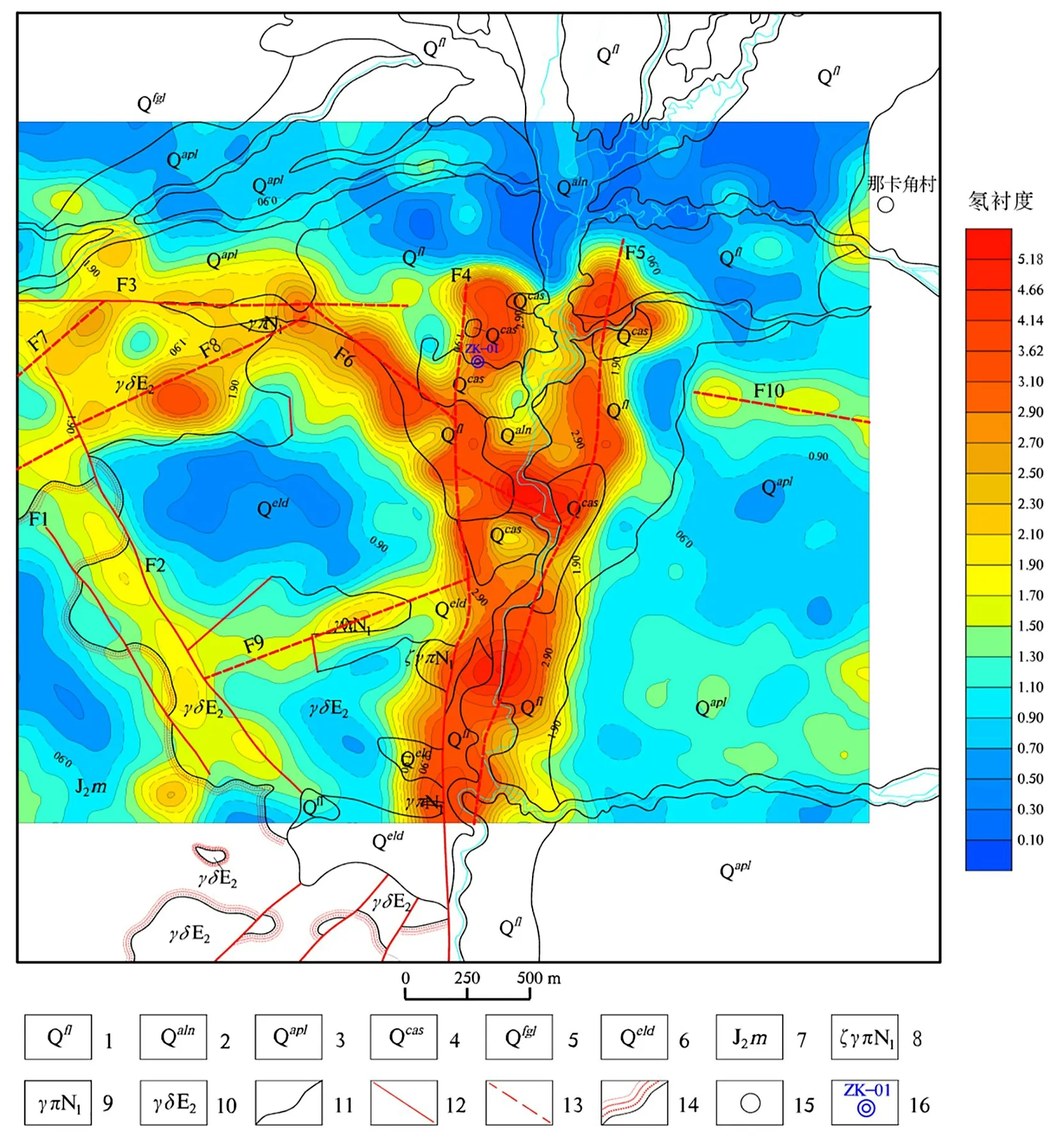

对研究区土壤氡浓度数据采用衬度异常法进行处理,绘制了土壤氡浓度衬度等值图(图4)。可以看出,氡异常主要集中在研究区中、西部,具有明显的条带状、串珠状展布特征,围绕现代地热显示区泉华边缘氡异常呈环状分布且具有显著的浓集中心。

图4 研究区土壤氡衬度等值图及解译断裂Fig.4 Soil radon contrast contour map and interpreted faults in the study area

实测NW 向正断层F1和F2活动性较弱,氡异常呈条带状展布,氡异常宽度150~200 m,峰背比1.92~3.51,平均异常衬度1.11~1.84;实测SN 向正断层F4南段构造行迹明显,活动性强,氡异常呈条带状,异常宽度200~450 m,峰背比3.49~9.03,平均异常衬度1.36~2.85。由此可见,条带状、串珠状氡异常主要受断裂构造控制,氡异常宽度、峰背比和平均异常衬度能很好地反映断裂构造的活动性。由于地下热水中含有大量的氡气,泉华内裂隙构造发育且覆盖层薄,泉华周围覆盖层发育,具有良好的储气条件,在裂隙构造和地热温差作用下,热显示中心处的氡气向边缘发生迁移扩散,导致中心处土壤氡浓度较低,泉华边缘土壤氡浓度较高,从而在泉华边缘形成具有显著浓集中心的环状土壤氡异常。

根据土壤氡浓度衬度平面展布特征及区域断裂构造发育特征,推测研究区内可能发育8 条 隐伏 断裂(F3~F10)。其中近SN 向断裂F4和F5位于剖面距离1 500~2 400 m,走向约2°~15°,氡异常呈条带状、串珠状展布,沿断裂走向出露多处热泉、沸泉,最高出水温度达88.2℃,氡异常宽度200~400 m,峰背比3.49~10.26,平均异常衬度1.36~2.88,断裂活动性强;通过钻孔验证于433~437 m 揭露F4断裂破碎带,孔内最高温度达185.8℃,综合分析认为F4为近SN 向主断裂构造,是谷露地热田的主控热构造。NW 向断裂F6走向约305°,土壤氡异常呈条带状分布,氡异常宽度约200~300 m,峰背比2.73~9.75,平均异常衬度1.39~2.55,其断裂活动性中等。NE 向断 裂F7~F9走 向 大 致 为50°~70°,土 壤 氡 异常呈条带状展布,异常宽度约150~200 m,峰背比1.78~4.48,平均异常衬度1.11~2.03,断裂活动性较弱。近EW 向断裂F3和F10走向约90°和100°,土壤氡异常呈条带状、串珠状展布,土壤氡异常宽度约150~250 m,峰背比2.67~3.51,平均异常衬度1.27~1.55,断裂活动性较弱。

5 结论

1)在综合分析研究区内影响土壤氡浓度的取气条件差异的基础上,划分不同地质子区提取土壤氡背景值和异常下限,剖面异常信息提取以原始数据为样本,各子区异常下限为氡异常点划分标准;整体分析采用衬度异常法消除背景值差异的影响,以氡衬度值为基准;利用该方法对研究区进行土壤氡异常判定,取得了良好的应用效果。

2)氡异常主要集中在研究区中、西部。条带状、串珠状氡异常主要受断裂构造控制,氡异常宽度、峰背比和平均异常衬度能很好地反映断裂构造的活动性;现代地热显示区泉华边缘环状氡异常是热显示中心处的氡气向边缘发生迁移扩散的结果。

3)通过对土壤氡异常宽度、峰背比和平均异常衬度的分析,结合谷露地热田构造格架特征;推测F4为近SN 向主断裂构造,属强活动性断裂,是谷露地热田的主控热构造。