生态保护红线区人为活动限制补偿监管中的利益博弈

丘水林,赵江燕,李伟铭

(中国农业大学 人文与发展学院,北京 100193)

生态安全是国家安全的重要组成部分,是经济社会持续健康发展的重要保障。对生态空间范围内具有特殊重要生态功能的区域进行强制性严格保护,是中国生态文明建设的重要战略任务和关系中华民族永续发展的根本大计[1]。从2011年10月《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》要求在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态保护红线,到2013年9月原环境保护部将江西、湖北、广西和内蒙古4个省(区)列为生态保护红线划定试点地区,再到2017年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,标志着生态保护红线制度正式上升为国家战略,成为新时代中国生态文明建设新模式。

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理,且对生态保护红线内、自然保护地核心保护区以外的区域实行有限人为活动管控,这势必给生态保护红线区生态保护者造成利益损失,而生态补偿被认为是解决此问题的有效方案[2]。2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,要求优化生态保护红线等国家生态环境监测点位布局,加快完善生态保护补偿监测支撑体系。在生态保护红线区生态补偿机制设计中,监管制度对生态补偿项目的额外性和有效性具有重要的作用。2017—2019年,原环境保护部联合其他部门对长江经济带120处国家级自然保护区和秦岭区域河南、陕西、甘肃3省25处国家级自然保护区开展保护成效评估,发现人类活动负面影响仍然不同程度存在。这不仅是人为活动限制补偿政策缺失导致的保护与开发的冲突,更是与监管缺位带来的机会主义行为紧密相关。因此,有必要建立与生态空间用途管制目标相适应的监管制度来确保生态保护红线内人为活动的合规性,并将其作为支付生态补偿资金的重要依据。

条件性是指生态保护者只有按照自然资源管理协议提供额外的生态系统服务或采取特定的活动类型才能够获得补偿资金[3]。依此要求监管部门对生态系统服务供给状况或生态保护者的土地利用变化进行监管,并对违规行为实施惩罚,以保证生态补偿项目的有效性[4]。然而,实际发展中许多生态补偿项目往往拘囿于交易成本而缺乏有效监管或者并未采取任何惩罚措施。特别是在发展中国家,生态补偿项目实施者经常容忍某种程度的不合规行为[5],而社会公平和扶贫政策取向使得政府付费型生态补偿项目更像是一种善意的给予[6]。归纳来看,有关生态补偿监管的研究主要集中于草原生态保护补助奖励[7]、流域生态补偿[8]、森林生态补偿[9]、湿地生态补偿[10]、国家重点生态功能区转移支付[11]等类型。研究发现,虽然严格的条件性会增加交易成本[12],以互惠为基础的生态补偿项目即使监管缺位也不会造成生态保护行为的完全终止[13],但是只有明确了条件性才能促使生态保护者主动将生态保护行为纳入个人成本-收益函数[14],并不断矫正其行为偏差[4]。通过文献梳理可以看出,已有研究成果对生态保护红线区人为活动限制补偿监管问题的关注还很不足,同时大多拘囿于“经济人”假设来分析利益相关者间的博弈关系,相对忽视了“生态人”假设在利益相关者策略选择中的作用。那么,生态保护红线区人为活动限制补偿中“生态人”假设下的利益相关者博弈与“经济人”假设下的利益相关者博弈有何异同?影响利益相关者策略选择的主要影响因素有哪些?在国家尚未实施生态保护红线区人为活动限制补偿政策之前,对前述问题的密切关注和及时回应,有利于保障人为活动限制政策的有效实施。

鉴于此,本文运用混合策略纳什均衡原理,分别构建基于“经济人”假设和“生态人”假设的人为活动限制补偿监管利益博弈模型,剖析影响生态保护红线区农户积极采取有限人为活动和县级政府选择实质性监管的主要因素,希冀相关研究结论能为完善生态保护红线区生态补偿监管制度进而更好地守住自然生态安全边界提供有益的启示。

一、理论缘起:从“经济人”假设到“生态人”假设

“经济人”假设是西方经济学分析框架的重要基石,该假设认为“经济人”是会计算、有创造性并以利己性为目的之人。正如亚当·斯密在《国富论》一书中所指出的,我们每天所需的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒师或烙面师的恩惠,而是出于他们自利的打算[15]。归纳而言,“经济人”假设至少包含以下3个基本特征:(1)人的一切经济活动都是以追求自身利益最大化为目标;(2)能够在不同利益比较中作出对自身最有利的选择;(3)主观上自利的“经济人”也能在“看不见的手”的作用下促进社会的利益。“经济人”假设的提出有其深刻的历史条件,它反映了商品社会中人类经济行为的工具理性价值导向。但是应该指出,人的有限的认识在面对不曾达到的领域和层次时,由于无法深刻把握事物发展的客观规律,也就无法充分发挥人的主观能动性,从而导致行为后果的较难预见性。“经济人”假设下的传统经济学无法消除把创造市场奇迹归功于利己主义动机的固有缺陷,甚至无法区分依靠市场才能实现利他和损人的利己主义[16],这使得经济实践中人类追求利益最大化和自然资源有限性的矛盾与冲突日趋严峻。

人类是自然的产物,同时自然也是人类实践活动的对象[17]。以利己性为基本特征的“经济人”假设人为地割裂了经济利益、社会利益与生态利益的统一,在经济实践中表现为以牺牲资源环境为代价的经济发展方式,并最终导致全球气候变暖、生物物种减少、大气污染等全球性生态危机。“生态人”假设是现代经济学对传统经济学中“经济人”假设的重大修正,该假设认为“生态人”是具有充分的生态伦理素养和生态环境意识,掌握较高水平的技术,顺应生态发展规律,与自然环境和社会环境和谐共存并协同进化的人[18]。换言之,“生态人”应当是包含“自然以内人”和“社会联合人”在内的有限理性人,其旨在经济、社会和生态协调发展的基础上实现长期而不是短期的利益最大化。虽然理论层面的冲突和现实选择的悖论使得 “生态人”假设面临一系列的难题(如自然主义或非人类中心主义倾向)[19],但是正如生发于工业文明时代的“经济人”假设一样,生态文明时代的“生态人”假设对现代经济学的发展和指导经济实践的积极意义是十分明显的。

在生态保护红线区人为活动限制补偿监管中,无论是作为监管主体的政府部门,还是作为监管客体的生态保护者,他们不仅仅是作为“经济人”而存在,还逐渐显现出“生态人”特征。具体而言,政府部门为了减少生态保护红线内人为活动对生态系统的破坏,必须对人为活动进行监管,同时政府部门出于对社会公平和减贫目标的权衡,会对生态保护者的利益损失进行补偿。对生态保护者来说,生计脆弱性驱使他们趋向于采取机会主义行为,但是随着生态意识的不断觉醒,他们也日益注重个人与集体之间、局部与整体之间以及当代与后代之间的利益协调。因此,加快推进政府部门和生态保护者由“经济人”向“生态人”转变,对于建立和完善生态保护红线区人为活动限制补偿监管制度具有很强的指导性。

二、“经济人”假设下县级政府与生态保护红线区农户的博弈分析

博弈论是研究博弈行为主体在特定假设条件下所作出的策略选择以及策略组合均衡的问题[20]。生态保护红线区人为活动限制补偿监管涉及的利益相关者具有多元性,包括生态保护红线区农户、生态保护红线区集体经济组织、中央政府和县级政府及相关职能部门、矿业权人、生态旅游开发商等。由于县级政府是中央政府和上级政府在生态保护红线内行使监管权的代理人,为便于分析,本文仅讨论生态保护红线区农户与县级政府这两个核心利益相关者之间的博弈关系。在对“生态人”假设下县级政府与生态保护红线区农户的关系进行博弈分析之前,有必要对“经济人”假设博弈模型进行分析。

(一)“经济人”假设博弈模型的博弈条件

“经济人”假设下,县级政府与生态保护红线区农户都是理性的“经济人”,二者在博弈的过程中都会根据局中人的策略选择,最大化其预期的效用函数。“经济人”假设博弈模型的基本假设条件如下:

1.中央政府和县级政府及相关职能部门的利益具有一致性,旨在追求生态效益最大化,这里统一为县级政府,其监管方式可分为实质性监管和形式化监管。其中,实质性监管是指县级政府对生态保护红线内农户的人为活动进行全方位的有效监管;形式化监管是指县级政府在意愿上、能力上和行动上未对生态保护红线内农户的人为活动进行有效监管。

2.生态保护红线区农户既包括居住在生态保护红线内、自然保护地核心保护区以外区域的农户,也包括居住在外部区域但土地划入生态保护红线的农户,他们都以追求经济效益最大化为目标,这里统称为生态保护红线区农户,其行为选择可简化为积极采取有限人为活动和消极采取有限人为活动。

3.县级政府选择实质性监管的成本为C1,选择形式化监管的成本为0,且无论县级政府选择何种监管方式,其经济收益均为0。

4.生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的保护成本为C2,消极采取有限人为活动的保护成本为0。

5.县级政府转移支付给生态保护红线区农户的人为活动限制补偿资金为F,生态保护红线区农户因消极采取有限人为活动而被县级政府惩罚的力度为L。

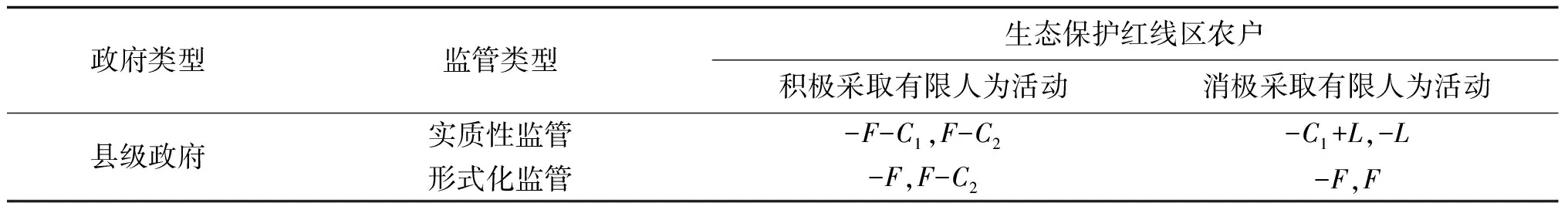

(二)“经济人”假设博弈模型的收益矩阵

根据前述基本假设条件,得到如表1所示的收益矩阵。对县级政府而言,当生态保护红线区农户积极采取有限人为活动时,县级政府选择实质性监管和形式化监管的收益分别为-F-C1和-F;当生态保护红线区农户消极采取有限人为活动时,县级政府选择实质性监管和形式化监管的收益分别为-C1+L和-F。对生态保护红线区农户而言,当县级政府选择实质性监管时,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动和消极采取有限人为活动的收益分别为F-C2和-L;当县级政府选择形式化监管时,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动和消极采取有限人为活动的收益分别为F-C2和F。

表1 “经济人”假设博弈模型的收益矩阵

(三)“经济人”假设博弈模型中混合策略纳什均衡的求解

1.县级政府和生态保护红线区农户的反应函数。假定县级政府的策略空间S1={实质性监管,形式化监管},si为纯策略,混合策略为g1=(g11,1-g11),其中0≤g11≤1为县级政府选择实质性监管的概率,0≤1-g11≤1为县级政府选择形式化监管的概率。生态保护红线区农户的策略空间S2={积极采取有限人为活动,消极采取有限人为活动},si为纯策略,混合策略为g2=(g21,1-g21),其中0≤g21≤1为生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的概率,0≤1-g21≤1为生态保护红线区农户消极采取有限人为活动的概率。那么,第i个参与者的收益函数为ui(s1,s2),其冯·诺依曼-摩根斯坦收益函数为:

(1)

给定生态保护红线区农户的混合策略g2,县级政府选择实质性监管的期望值为:

E(Z11)=g21×(-F-C1)+(1-g21)×(-C1+L)

(2)

县级政府选择形式化监管的期望值为:

E(Z12)=g21×(-F)+(1-g21)×(-F)(3)

根据式(2)和式(3)可得县级政府的期望收益为:

v1(g1,g2)=g11×E(Z11)+(1-g11)×E(Z12)

(4)

对式(4)求g11的偏导数可得:

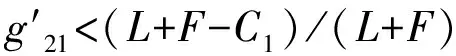

∂v1/∂g11=-g21×(L+F)+(L+F-C1)

(5)

当g21<(L+F-C1)/(L+F)时,∂v1/∂g11>0,说明此时县级政府的期望收益随着g11的增大而增加。特别地,当g11=1时,县级政府的期望收益达到最大。同时,不难发现,g11是g21的函数,其表达式为:

[0,1],g21=(L+F-C1)/(L+F)

1,g21<(L+F-C1)/(L+F)

(6)

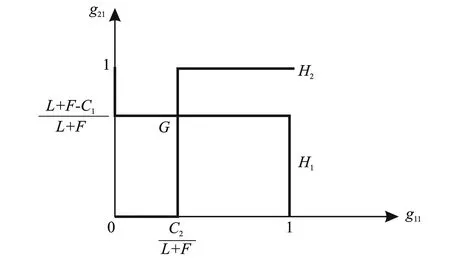

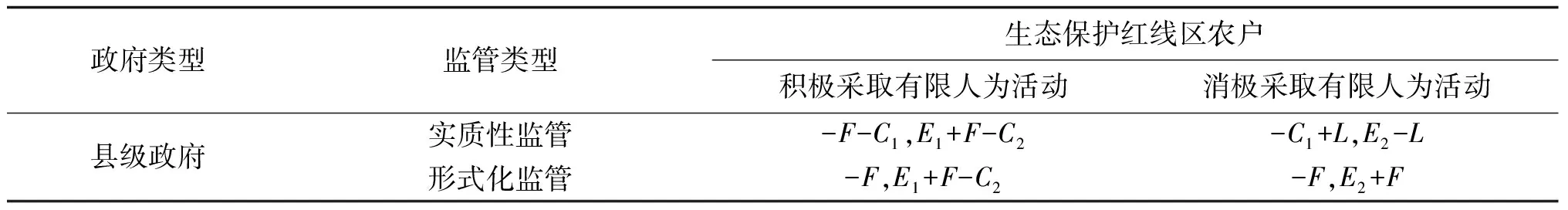

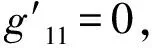

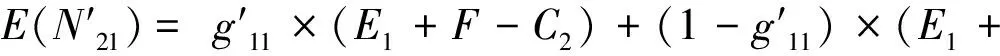

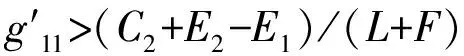

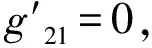

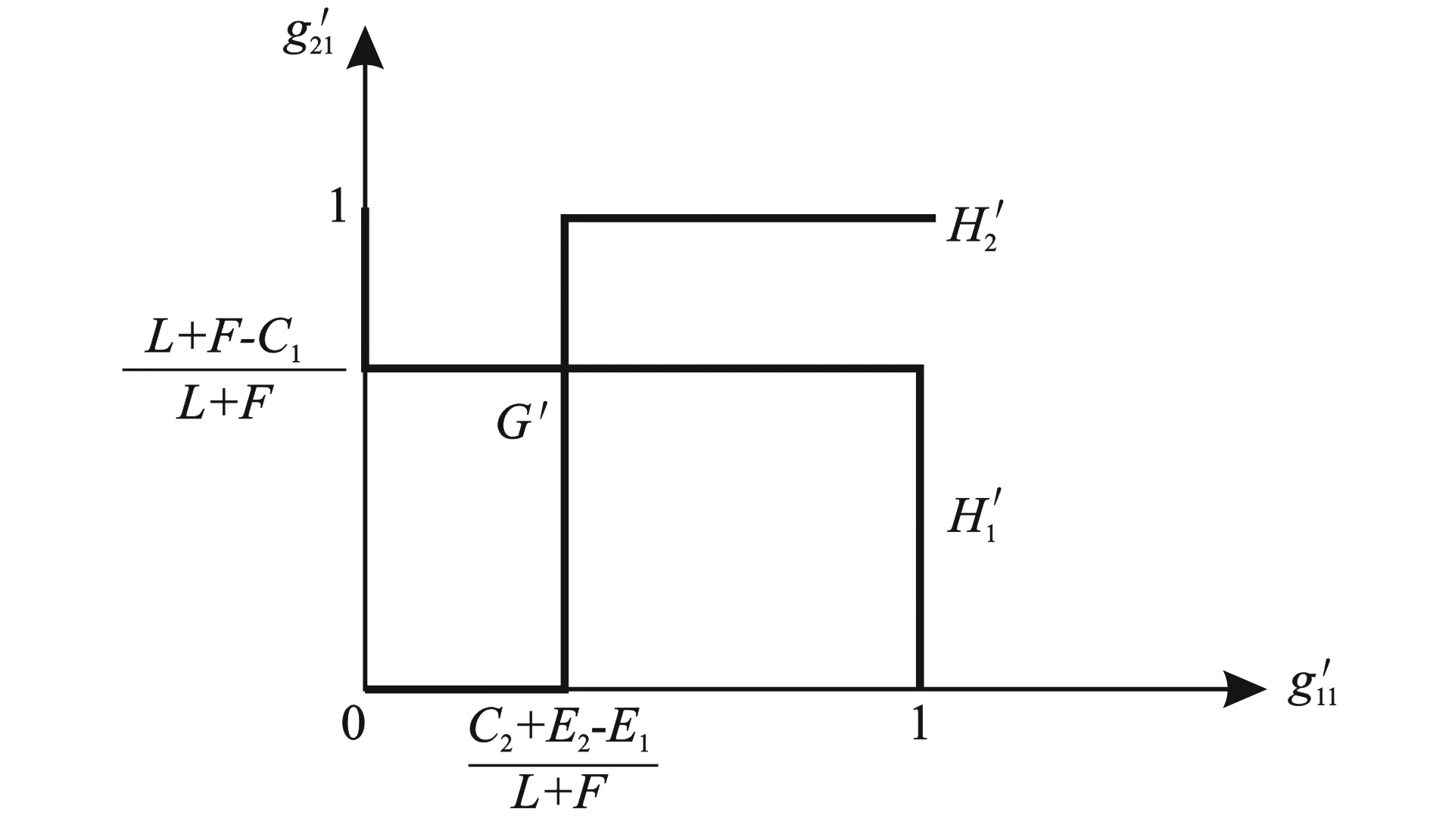

由式(6)可知,当县级政府实质性监管的成本足够高,即C1>L+F时,g11=0,此时县级政府选择形式化监管的概率为1。根据研究的需要,假定C1 给定县级政府的混合策略g1,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的期望值为: E(N21)=g11×(F-C2)+(1-g11)×(F-C2) (7) 生态保护红线区农户消极采取有限人为活动的期望值为: E(N22)=g11×(-L)+(1-g11)×F (8) 根据式(7)和式(8)可得生态保护红线区农户的期望收益为: v2(g1,g2)=g21×E(N21)+(1-g21)×E(N22) (9) 对式(9)求g21的偏导数可得: ∂v2/∂g21=g11×(L+F)-C2 (10) 当g11>C2/(L+F)时,∂v2/∂g21>0,这说明此时生态保护红线区农户的期望收益随着g21的增大而增加。特别地,当g21=1时,生态保护红线区农户的期望收益达到最大。同时,不难发现,g21是g11的函数,其表达式为: (11) 由式(11)可知,当生态保护红线区农户的保护成本足够高,即C2>L+F时,g21=0,此时生态保护红线区农户消极采取有限人为活动的概率为1。根据研究的需要,假定C2 由式(6)和式(11)可知,“经济人”假设博弈模型中存在一个混合策略纳什均衡: g11=C2/(L+F) (12) g21=(L+F-C1)/(L+F) (13) 如图1所示,H1为县级政府最优反应曲线,H2为生态保护红线区农户最优反应曲线,G为混合策略纳什均衡。对县级政府而言,当(L+F-C1)/(L+F) 图1 “经济人”假设博弈模型混合策略纳什均衡示意图 2.生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的影响因素分析。 令n=(L+F-C1)/(L+F),分别对L、F和C1求偏导数可得: ∂n/∂L=∂n/∂F=C1/(L+F)2>0 (14) ∂n/∂C1=-1(L+F)<0 (15) 由式(14)可知,函数n是县级政府惩罚力度L和人为活动限制补偿资金F的增函数,前者说明县级政府的惩罚力度越大,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的概率越大。可能的解释是,“经济人”假设下的生态保护红线区农户是否消极采取有限人为活动,取决于消极采取有限人为活动的期望收益是否大于县级政府的惩罚力度,县级政府的惩罚力度越大,生态保护红线区农户的违规损失越大。当县级政府的惩罚力度足够大时,生态保护红线区农户必然积极采取有限人为活动。后者说明县级政府支付的人为活动限制补偿资金越多,生态保护红线区农户越趋向于积极采取有限人为活动。可能的原因是,生态保护红线区与贫困地区在地理分布上高度重合,县级政府支付的人为活动限制补偿资金越多,就越是能够弥补生态保护红线区农户的保护成本,因而也促使农户更积极采取有限人为活动。由式(15)可知,函数n是县级政府监管成本C1的减函数,说明县级政府的监管成本越低,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的概率越大。可能的解释是,在既定的监管投入约束条件下,县级政府的监管成本越低,其主动施加的监管力度和范围就会越大,这会促使生态保护红线区农户积极采取有限人为活动。 3.县级政府选择实质性监管的影响因素分析。 令z=C2/(L+F),分别对C2、L和F求偏导数可得: ∂z/∂C2=1/(L+F)>0 (16) ∂z/∂L=∂z/∂F=-C2/(L+F)2<0 (17) 由式(16)可知,函数是生态保护红线区农户保护成本C2的增函数,说明生态保护红线区农户的保护成本越大,县级政府越趋向于选择实质性监管。可能的原因是,当生态保护红线区农户的保护成本较高时,其消极采取有限人为活动的概率也会增加,此时县级政府势必会加强实质性监管的力度。由式(17)可知,函数Z分别是县级政府惩罚力度和人为活动限制补偿资金的减函数。前者说明,县级政府的惩罚力度越大,其越趋向于选择形式化监管。可能的解释是,当县级政府的惩罚力度增加时,生态保护红线区农户为降低有限人为活动违规损失,其积极采取有限人为活动的可能性也会增加,此时县级政府更趋向于选择形式化监管。后者说明,县级政府转移支付的人为活动限制补偿资金越多,其越趋向于选择形式化监管。可能的原因是,当人为活动限制补偿资金增加时,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的可能性也会增加,此时县级政府更趋向于选择形式化监管。 生态补偿的实质是县级政府代表辖区内居民购买生态保护者提供的生态产品[21]。就此而言,生态保护红线区人为活动限制补偿监管中的县级政府兼具“经济人”和“生态人”双重特征,都以生态效益最大化为目标进行策略选择(1)事实上,地方政府会得益于生态保护红线生态环境质量的改善而获得政绩、社会声誉等公共收益,为便于分析,在此不予考虑。。因此,“生态人”假设博弈模型仅考虑生态保护红线区农户作为有限理性“生态人”的情形。 “生态人”假设博弈模型的博弈条件与“经济人”假设博弈模型的博弈条件大致相同,不同之处在于,“生态人”假设博弈模型中经济利益最大化并不是生态保护红线区农户的唯一目标,还包括在一定程度上对生态效益的追求。因此,在“经济人”假设博弈模型的博弈条件中新增假设条件:生态保护红线区农户积极采取有限人为活动获得的生态效益为E1,消极采取有限人为活动获得的生态效益为E2,且E1>E2。 根据“生态人”假设博弈模型的博弈条件,得到如表2所示的收益矩阵。对县级政府而言,当生态保护红线区农户积极采取有限人为活动时,县级政府选择实质性监管和形式化监管的收益分别为-F-C1和-F;当生态保护红线区农户消极采取有限人为活动时,县级政府选择实质性监管和形式化监管的收益分别为-C1+L和-F。对生态保护红线区农户而言,当县级政府选择实质性监管时,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动和消极采取有限人为活动的收益分别为E1+F-C2和E2-L;当县级政府选择形式化监管时,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动和消极采取有限人为活动的收益分别为E1+F-C2和E2+F。 表2 “生态人”假设博弈模型的收益矩阵 1.县级政府和生态保护红线区农户的反应函数。 (18) 县级政府选择形式化监管的期望值为: (19) 根据式(18)和式(19)可得县级政府的期望收益为: (20) (21) (22) (23) 生态保护红线区农户消极采取有限人为活动的期望值为: (24) 根据式(18)和式(19)可得生态保护红线区农户的期望收益为: (25) (26) (27) 由式(22)和式(27)可知,“生态人”假设博弈模型中存在一个混合策略纳什均衡: (28) (29) 图2 “生态人”假设博弈模型混合策略纳什均衡示意图 2.生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的影响因素分析。 令n′=(L+F-C1)/(L+F),分别对L、F和C1求偏导数可得: ∂n′/∂L=∂n′/∂F=C1/(L+F)2>0 (30) ∂n′/∂C1=-1/(L+F)<0 (31) 由式(30)可知,函数n′是县级政府惩罚力度L和人为活动限制补偿资金F的增函数。由式(15)可知,函数n′是县级政府监管成本C1的减函数。这与“经济人”假设博弈模型中生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的概率与县级政府惩罚力度、人为活动限制补偿资金和县级政府监管成本之间的关系相一致。 3.县级政府选择实质性监管的影响因素分析。 令z′=(C2+E2-E1)/(L+F),分别对C2、E2、E1、L和F求偏导数可得: ∂z′/∂C2=∂z′/∂E2=1/(L+F)>0 (32) ∂z′/∂E1=-1/(L+F)<0 (33) ∂z′/∂L=∂z′/∂F=(E1-E2-C2)/(L+F)2<0 (34) 由式(32)可知,函数z′是生态效益E2的增函数,说明当生态保护红线区农户消极采取有限人为活动获得生态效益E2时,县级政府选择实质性监管的概率增加。可能的解释是,生态保护红线区农户消极采取有限人为活动使得自身获得的生态效益减少的同时,也会减少县级政府获得的生态效益,这会增加县级政府实质性监管的意愿。由式(33)可知,函数z′是生态效益E1的减函数,说明当生态保护红线区农户积极采取有限人为活动获得生态效益E1时,县级政府选择形式化监管的概率增加。可能的原因是,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动使得自身获得的生态效益增加的同时,也会增加县级政府获得的生态效益,这使得县级政府更趋向于选择形式化监管。 同时,由式(32)可知,函数z′是生态保护红线区农户保护成本C2的增函数;由式(34)可知,函数z′分别是县级政府惩罚力度L和人为活动限制补偿资金F的减函数。这与“经济人”假设博弈模型中县级政府选择实质性监管的概率与生态保护红线区农户的保护成本、县级政府惩罚力度和人为活动限制补偿资金之间的关系相一致。 “生态人”假设博弈模型并不是独立于“经济人”假设博弈模型而存在的,二者既有共同特征也存在一定差异。 2.在人为活动限制补偿的委托代理关系中,生态保护红线区农户的努力程度一方面来源于县级政府的监管约束,另一方面来源于生态补偿资金的激励作用。无论是“经济人”假设博弈模型还是“生态人”假设博弈模型,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的概率都受到县级政府监管成本C1、县级政府惩罚力度L和人为活动限制补偿资金F的影响。 1.相较于“经济人”假设博弈模型,“生态人”假设博弈模型中生态保护红线区农户的期望收益和反应函数不仅与生态保护红线区农户保护成本C2、县级政府惩罚力度L和人为活动限制补偿资金F相关,还与生态保护红线区农户积极采取有限人为活动获得的生态效益E1和消极采取有限人为活动获得的生态效益E2有关。这使得“生态人”假设博弈模型中县级政府选择实质性监管的概率不仅受到C2、L和F的影响,还受到E1和E2的影响。 2.由于E1>E2,因而(C2+E2-E1)/(L+F) 本文运用博弈论分析方法,从“经济人”假设和“生态人”假设两个维度分别探讨生态保护红线区人为活动限制补偿监管中的利益博弈关系。主要研究结论为:(1)相较于“经济人”假设,“生态人”假设下的生态保护红线区农户更趋向于积极采取有限人为活动;(2)无论是“经济人”假设博弈模型还是“生态人”假设博弈模型,影响生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的因素相同,其中县级政府惩罚力度和人为活动限制补偿资金具有正向影响,县级政府监管成本具有负向影响;(3)在“经济人”假设博弈模型和“生态人”假设博弈模型中,生态保护红线区农户的保护成本对县级政府实质性监管具有正向影响,县级政府惩罚力度和人为活动限制补偿资金对县级政府实质性监管都具有负向影响,但在“生态人”假设博弈模型中,生态保护红线区农户消极采取有限人为活动获得的生态效益对县级政府实质性监管具有正向影响,生态保护红线区农户积极采取有限人为活动获得的生态效益对县级政府实质性监管具有负向影响。 推动生态保护红线区农户由“经济人”向“生态人”转变,对于促使生态保护红线区农户在人为活动限制补偿中积极采取有限人为活动具有重要的意义。虽然生态保护红线区农户在一定程度上存在对优质生态产品和优美生态环境需要的追求,但本质上而言,生态保护红线区大多位于经济欠发达地区和生态功能重要或生态环境敏感脆弱地区,生态保护红线区农户生计系统内存在的不稳定性及其对外界干扰的敏感性会抑制其生态理性。因此,提出以下完善生态保护红线区生态补偿监管的建议:(1)建立健全相关法律法规,加大对违反有限人为活动管控要求的行为的惩罚力度,借助增大违法机会成本来有效遏制违反有限人为活动管控要求的行为的发生;(2)完善各级政府之间和职能部门之间的联动监管合作机制,积极推进生态保护红线监测网络和监管平台建设,同时健全利益相关者和社会公众参与监督生态保护红线有限人为活动的制度渠道和激励机制,不断降低县级政府的监管成本;(3)加大人为活动限制补偿资金转移支付力度,推动生态保护红线所在地区和受益地区探索建立横向生态补偿机制,特别是要整合碎片化资金,提高资金配置效率和使用效益;(4)积极引导生态保护红线区农户通过农业技术改进、农业基础设施改善、农业机械化投入增加等措施提高农业生产和经营效率,因地制宜发展特色生态农业、林下经济、生态体验等低碳绿色产业,从而降低生态保护红线区农户积极采取有限人为活动的保护成本;(5)通过专题讲座、影视欣赏、示范村参观等形式,强化生态保护红线区农户对“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力”“改善生态环境就是发展生产力”等生态文明理念的认识,进而增强其生态责任意识、绿色生产意识、可持续发展意识等“生态人”意识。需要特别说明的是,本文构建的“经济人”假设博弈模型和“生态人”假设博弈模型都属于完全信息静态博弈,然而现实中生态保护红线区农户相对于县级政府具有信息的比较优势,其是否积极采取有限人为活动通常很难被观测或者说需要为之付出较高的监管成本。因此,对于不完全信息静态博弈的情形,是未来研究生态保护红线区生态补偿监管问题的重要方向。

三、“生态人”假设下县级政府与生态保护红线区农户的博弈分析

(一)“生态人”假设博弈模型的博弈条件

(二)“生态人”假设博弈模型的收益矩阵

(三) “生态人”假设博弈模型中混合策略纳什均衡的求解

四、两种博弈模型的比较分析

(一)共同特征

(二)差异

五、结论与政策建议