突显原则与词法教研

——基于体认语言学的新观

王 寅

(四川外国语大学语言哲学研究中心,重庆)

1.序言

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

唐朝诗人李白在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中两名句流传了一千多年,前句描写了一只帆船消失在无边无际的蓝天,为下句提供了叙述的背景,后者以此为基础突显了滚滚流水,可见, 在一静一动的画面中动态事体更能吸引人们的注意力。举望眼,在人们120度的视野中,若有一行大雁飞过,或一辆汽车疾驶而过,它们必定会引起人们的关注。当戏台幕布拉开之时,我们见到的是舞台上空荡荡的布景,当移动步伐的人物一出场,再借助聚光灯的照射,必定会吸引众人的眼球。100多年前丹麦的心理学家Rubin据此设计出“人面-花瓶幻觉图”(Face-vase Illusion)(参见王寅2007:218),可用以说明“图形-背景”(Figure-Ground)原则:

(1) 图形比起背景来更加突显;

(2) 图形和背景可以互相转换;

(3) 不能同时看到图形和背景。

后来完形心理学家将其融入一个更大的、更为综合的感知组织框架中,提出了“完形趋向律”,又叫“普雷格朗茨原则”(the Principle of Pragnanz)(Ungerer &Schmid,1996:157;王寅,2011:420),这已为学界所普遍接受和广泛应用。美国认知语言学家Talmy(1978,2000)、Langacker(1987a/b,1991)等将其引入语言学界,特别是后者据此在他所著的《认知语法基础》中提出了“基体-侧显”“射体-界标”,前者用以解释语义结构,后者用以解释关系述义。

Langacker还提出了“识解”(Construe,Construal)这一术语,将其定义为:We have the ability to portray the same situation in many different ways. 它包括五个要素:详略度、辖域、背景、视角、突显。我们认为,在这五者中“突显”最为重要,其他四个都是围绕它展开的:

(1) 详略度:讲述的主要是突显的层次;

(2) 辖域和背景:描写的是突显的范围;

(3) 视角:主要关注观察时突显的角度。

自此,“突显”作为认知语言学(Cognitive Linguistics,简称CL)中一条重要机制而备受学界的关注。

2.认知语言学与体认语言学

人们根据生活经验形成了“背景-突显”的体认方式,用其来论述心理学中的“注意”“意象”,Talmy和Langacker等基于此提出了“突显原则”(the Principle of Prominence/Salience),并将其视为一条重要原则,用它可解释所有语言中的若干现象,还可用以指导语言教学。本文基于体认语言学的基本原理来论述该机制,解释英语词法中的若干现象,这将为语言教学提供一条崭新的思路。

3.突显原则与英语词法

3.1 突显与词类划分

学界早已注意到传统语法在词类划分时所存在前后不一的矛盾,但一直未能找出一个完美的解决办法,Langacker(1987a/b,1991)和Taylor(1989)为此找到了一个较为满意的方案,依据生活经验中的“突显”这一标准统一解释了词类,解决了传统语法在词类划分中标准模糊这一大问题。他们认为词类是由突显侧面的本质所决定的,据此人们对现实的观察可分为两大类:整体扫描(Summary Scanning)和程序扫描(Sequential Scanning),前者的结果形成了名词,后者的结果形成了动词。于是词汇根据体认语言学的基本原理可先分为两大类:事体性(Thingness)和关系性(Relationship)。然后据此分出词类两大集合:以名词为中心产生了代词、冠词、指示词、数量词等,主要突显事体性;以动词为中心形成了形容词、副词和介词,主要突显各种不同的关系性(包括动作、过程、性质、状态、关系等)。现图示如下(Taylor, 1989:221):

图1 依据突显原则划分词类

3.1.1 第一层次

依据突显原则可先将词类分为“名词”和“关系”,这也完全符合人们的初始体验和认识。具有三维空间的事物就是其典型代表;事物不是孤立存在的,有了它们自然就会产生世间各事物之间的关系(包括人和事物的相关动作)。这也与亚里士多德依据“时间”将词类分为两大类(名词和动词)相符:典型的名词相对于时间来说是不变的,而典型的动词相对于时间来说是变化的(静态性动词除外)。当人们将一个名词与一个合适的动词相结合就产生了一个“命题”,它是形成一个语句的基础。一般来说,幼童在1岁半之后就能将这两者结合起来组句。人们对这个命题可有多种态度:陈述、提问、否定、祈使、感叹等,这就有了语言中的基本句型,如命题(学界常用全大写字母表示):

[1] TOM GO HOME由此可生成如下语句:

[2] 肯定命题:Tom goes home.

[3] 疑问命题:Does Tom go home?

[4] 否定命题:Tom does not go home.

[5] 祈使命题:Tom,go home!等。

3.1.2 第二层次

表示事物间的关系可分出两类:①动态;②静态。前者是表示动态性动作的词语,相当于上文亚里士多德所说的相对于时间发生变化的动词,这是人们所说“动词”的原型意义,“动”字反映出该词类是人们日常生活中习以为常的行动方式。但我们知道,英语中还有不少所谓的“动词”具有静态性,即相对于时间来说不一定有什么变化,相当于上表“关系”中的“非时间性”小类,它又可大致分为如下3小类:

[6] sit,keep,watch ……

[7] hate,love,believe,desire,hear ……

[8] have,belong,cost,deserve ……

[6] 所列的词语虽没有什么明显的动作变化,但仍可体会到其间与动作的关联还是较为紧密的,因此它们尚可用于进行体。如“坐”虽可坐着不动,静静地待在那里,但它与“站起来”动作密切相关,从“站”到“坐”就有变化,因此我们可以说:

[9] He is sitting there quietly.

[10] We are watching TV.

[11] They are keeping my coat and hat for us until we return.

此类静态动词具有相对性,它们能用于进行体中,而[7]和[8]分别表示“心理活动、意愿、关系”的动词,它们更具静态性,一般不用于进行体,因此不可说:

[12] * We are loving this habit.

[13] * He is having a new house.

[14] * The book is belonging to me.

3.1.3 第3和4层次

除了静态动词与时间关系不紧密之外,诸如“介词、连接词”和“形容词、副词”也主要用于表达静态性的关系(也有部分表示动态性的,这需要具体情况具体分析)。我们知道,前两者不能单独使用,因为介词后面一定要接名词类成分作宾语,连接词一定要有两个被连接的要素,因此它们需要与“显性界标”(Overt Landmark,简称Overt lm)共现。因为介词后面所接的是名词,因此它带有“名词类界标”(Nominal lm”的性质;连接词两边所出现的成分虽较多但都表示“关系”,因此连接词突显的是“关系性界标”(Relational lm)。

形容词和副词都可单独使用,不需要其他词语作界标,因此这两种词类的界标可称之为“隐性界标”(Incorporated lm)。由于形容词可与be联用作谓语来说明名词或直接修饰名词,因此它可称为“名词类射体”(Nominal Trajector),而副词常用来说明与动作的关系,就被称为“关系性射体”(Relational Trajector)。

就这样,认知语言学家就用一个“突显”标准为英语的词类做出了令人满意的划分,这比起用多重标准来划分词类的传统方法确实要高明得多。

3.2 突显原则vs.词类转换

先民在生活经验和生产斗争中习得了基本词语,它们都有最初的用法(常常表示原型意义,为原型用法),但人们还可根据实际需要作必要的调整以能符合句法规则的要求,如英语中的名词常可转用来作动词:

[16] They fished all day in the river.

[15]中的fish用作名词,而在[16]中则用作动词,这一词类转换的体认机制为“隐转喻”。生活经验告诉我们,在“钓鱼”过程中人们要涉及很多东西,如“鱼竿、鱼钩、线、鱼饵、河溪、水流、海洋、鱼塘”等,但其中最重要的是“鱼”,人们就用“鱼”这一最突显的事物代替了整体性“钓鱼活动”,此为“部分代整体”的转喻机制所使然。当然了,原来的名词现被用作动词,这是两种不同的词性,当属于跨范畴现象,这又可视为隐喻机制,这就是上文所说的“隐转喻”。又例:

[17] Our apartment has paper wall.

[18] They have papered the interior wall of the house.

同理,基于生活经验可知糊墙要用到很多材料和工具,但不言而喻其中最为突显的当算“纸”,当名词paper转用作动词表示“糊上纸”时,其体认机制也是“用部分代替整体”的转喻。

隐喻和转喻的上义概念有学者称之为“μ”(这个希腊字母相当于英语字母m,因为隐喻和转喻这两个英语术语都是以m开头的),Goossen(1990,转引自Ungerer& Schmid, 1996:154)称之为Metaphtonymy,可译为“隐转喻”,也有学者将其称为Metonyphor, 可译为“转隐喻”。当前学界普遍认为转喻或许是一种比隐喻更为重要的认知手段(Taylor, 1989:124,139;王寅, 2007: 232),因为前者发生于同一个概念域,而后者涉及两个,那么处于同一个概念域中的对象自然要比跨域的要近得多,从认知加工的角度来说更易被激活,常先被认识到。据此,依据英语的尾重原则可将两种体认方式合并称为Metaphtonymy似乎更为妥帖。我们不再追究这两种体认方式的先后或重轻,拟统一将其称为“M-机制”。它既可作为隐喻和转喻的上义词用,也可指同一语言表达中既涉及隐喻,也涉及转喻的现象,也是词类转换的体认基础。

3.3 可数与不可数名词的划分

沈家煊(1995)指出:“有界”和“无界”的概念从认知角度上说是基于人的体验而形成的,是人类认识世界的最基本能力之一。生活经验告诉我们,事物都具有“边界”,人一出生就脱离了母体的边界,成为一个独立的实体,且能体验到自己的身体是一个有边界的容器;从妈妈的怀抱中进入摇篮,就进入到摇篮的边界之中,从摇篮中抱出来就出了摇篮的边界;从房间的边界走出就进入到更大的空间……。当然生活中还有很多“无界”的事物,如空气、水、沙、空间等都是无界的。这种通过体认获得的“有界(Bounded)vs.无界(Not Bounded)”知识内化为突显原则,可用来解释很多词法现象,如英语中名词的可数性和不可数性(Langacker,1987a/b,1991)。

可数名词是“有界事物”,它们所表示的事物占有明确的三维空间,有其明确的边界,独特的内部结构和组织方式,如book有明确的边界,占有一定的空间。它是不可切分的,因为当它被拆卸之后就不再是一本书了,就成了纸张了。不可数名词(又叫物质名词)表示的是“无界”事物,如water,不管怎么切分,你得到的仍是water,只是体积发生了变化。如果你将water放在一起仍旧是water,而将三本book放在一起就得到了three books。

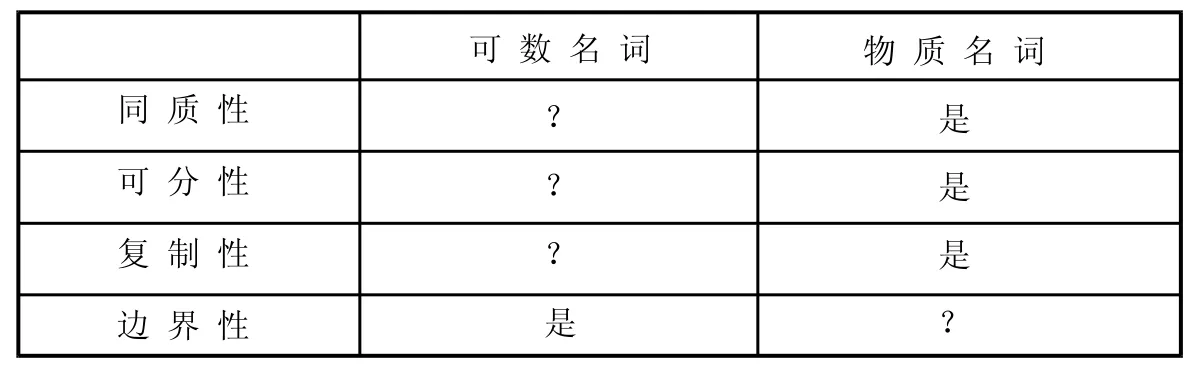

不可数名词不是因为它们本身不能被复数化,而是因为它们不能显示出“单数-复数”的对立。它们具有内部同质性(Internal Homogeneity)、可分性(Divisibility)、复制性(Replicability)、边界性(Boundedness)。现据此图示如下:

表1 可数名词与不可数名词的划分维度

可数名词与不可数名词的区分,在很多情况下不一定是物质本身的属性,多取决于人们怎么看此事物,这就是上文Langacker在“识解”中所说的“视角”问题。Lakoff(1987:428)也曾解释说:当我们向一大群牛靠近时,突显出的是一头头牛,它就是可数的(an ox,oxen)。如果后退,就分不清个别的牛,见到的只是一个群体(cattle),这时候就自然会将其视为一个物质名词。当我们退到不能识别个体而只能将其作为一个群体之时,这就是可数名词和不可数名词在体认上的临界处。

当然,在有界与无界之间有时也很难划定一个明确的分界线,因而有些名词可能既是可数名词又是不可数名词。我们如果将一个事体视为个别的,就取向于将其当作可数名词用;如将其视为一个整体或类别,就取向于将其当作不可数名词用,如:army, audience, board, class, club, couple, family等。

可见,事体的可数性取决于人们如何识解它们,而且在不同的语言中有不同的识解方法,因此,词类、可数与不可数等问题,不仅仅是由事物本身的特征所决定的,而与人们的主观因素密切相关。这种分析方法与体认语言学的基本观点完全吻合,必须强调语言研究中的人本因素(潘文国,2006;李洪儒,2011)。

3.4 突显vs.屈折变化

在屈折语中同一个概念常因句法要求会出现不同的词法形态,如admire(羡慕)为动词原形,再依据不同的人称主语,不同的时体择用,就屈折变化出不同的动词形态:admires,admired,admiring等。与其对应的抽象名词得用admiration,若表示“施事者”就用admirer,若表示“受事者”就用admiree。这组同根派生词所包含的核心概念(即词根)是相同的,但可通过不同的后缀(或改变读音、或不变)来屈折出不同词类,以能突显(即调整图形和背景之间的关系)此概念中的不同侧面,使得表述更为精细,这便是西方语言中为何出现屈折变化的体认原因。

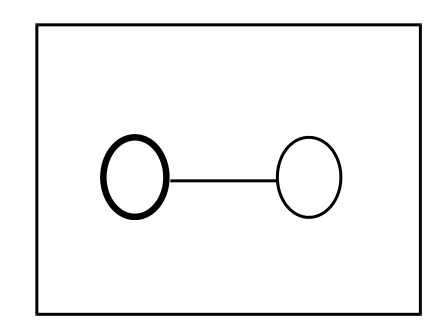

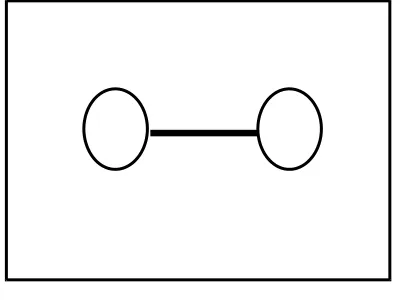

笔者(2007:250)曾尝试运用“事件域认知模型”(Event Domain Cognitive Model,简称ECM)来解释这一屈折语的特征:在一个事件域之中主要含两大核心要素A(Action,下图中以直线表示)和B(Being,下图中以小圆圈表示),这与上述命题包含“名词、动词”两大要素完全吻合。一个简单的及物性命题主要涉及两个Being(两个小圆圈)和一个Action(一根直线),这就形成一个“B1 A B2”简单事件,根据上文所述,屈折语可通过词缀形态来分别突显同一概念中的不同细微要素,这就形成了英语中一组同根派生词。例如:图2和3突显了事件域中两类不同的参与者B,前一个图突显的是施事者(见图中左边黑色的圆圈),用admirer来表示;后一个图突显了受事者(见图中右边黑色的圆圈),其屈折变化形式为admiree。

图2 突显施事者

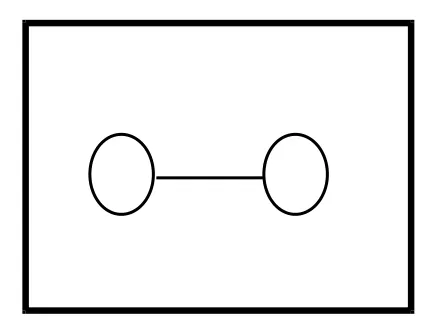

图4突显了两个参与者之间的动作关系A(即黑色的直线部分),此时就用动词admire来表示。而图5突显的是事件整体(图中用黑色边框),它就被屈折变化为admiration,此时可作为一整个实体性的概念来理解和使用。这便是英民族的智慧,用词汇的屈折变化形式来突显同一概念的不同细微点,这也反映了他们观察世界的一种透视方法。

图3 突显受事者

图4 突显关系扫描

图5 突显整体扫描

当概念中的某一个要素或成分(施事者或受事者,动作或名词)被突显后,其他与其相关的要素或成分还是存在的,但已退居为背景了,在那一时刻并未成为显性要素,但据此仍旧可以联想得到。“突显”原则可被合理地用来解释屈折语的体认成因,这似乎是以前任一语言学派所未能解释的现象。若能将其运用到语言教学的课堂之中,不仅可激发学生的兴趣,而且还可使他们较好地认识到英民族的思维方法,也就有效地贯彻了“素质教育”的方针,透过英语表达看透英民族的心思。

下图以突显这一体认机制来列述英语中部分同根派生词,以利于加深理解:

表2 部分同根派生词

4. 结语

体认语言学认为,语言源自生活经验,来自认知加工,这就是我们近年来所论述的“语言的体认性”,用“体”强调马克思主义的唯物论,用“认”突显后现代哲学中的人本观。如在人们的视野中,较大、静止、熟悉、自主、结构完整的要素会成为“背景”,较小、运动(或易动)、引人关注、依赖、细节模糊的要素会成为“图形”,学界据此经验提炼出了“图形-背景”和“突显原则”,我们在认识世界和组织语言时常循此规律。

本文据此解释了词类划分、词性转换、屈折形式,并区分了名词的可数与不可数性。它还具有很多其他解释力:突显的施事者会语法化成分句的主语,次突显的参与者成为宾语或其他成分;英语民族更关注主语与动作之间的协调性,不同人称要择用不同的谓语形式;用动词不同的屈折变化来反映它们所发生的时间、状况、主被动性、语式(陈述或虚拟)等等,不一而足。我们还认为,这种突显原则具有一定的普遍性,沈家煊(1999)曾用该原则解释了吕叔湘留给我们的难题,较好地区分了“台上坐着主席团”和“主席团坐在台上”之间在认知方式上的差异。

这充分说明,语言结构和表达形式在很大程度上是人们对周围环境进行概念化过程的反映,它常受制于突显原则,语言研究离不开人本因素(李洪儒,2011),语言学即人学(潘文国,2006)。Ungerer和Schmid(1996:280)指出,尽管语言可以提供不同的技巧来表达“注意点”,但认知结构和突显原则是共通的。一言以蔽之,不同的人从不同的角度来观察同一场景会突显不同的要素,生成不同的语言结构和表达方式,据此便可批判客观主义语言理论。