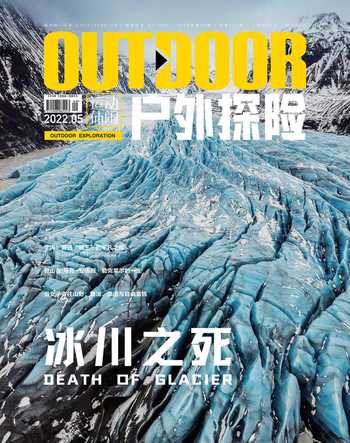

冰川之死

文森

冰川,都在慢慢死去。

1950年以来,中国的冰川覆盖面积减少了18%。过去20年中,全球冰川质量损失一直在加速。所有的统计数据都证明着这一事实,几十亿、上千亿、上万亿,这些数字很大,大到令人难以理解和体会的程度。冰川融化了很多,很多很多。可究竟是多少?

01梅里的疤痕

86(网名)第一次去梅里雪山的时候,还不到10岁。

那是一个冬天,通往梅里雪山的公路还远不及现在平坦,86和他的父母开着一辆面包车从德钦前往飞来寺。

去飞来寺的老路要穿过层峦叠嶂的白马雪山,高海拔的冬天,积雪减小了地面的摩擦力,车胎一直在打滑,一家三口只能掉头改道。缅茨姆峰出现在214国道一个绕过山体的急弯处,这是梅里雪山的独特魅力,当你见到它的一瞬间,它便已经君临天下般地耸立在你的面前。在86眼中,中国没有几个雪山景观能媲美在飞来寺正观梅里群峰的震撼。

86依稀记得那天是难得的雪后天晴,天空中几乎没有一丝云彩。下午4点的阳光闪耀在山谷间,他第一次见到了纯白色、完美无瑕的卡瓦格博。第一次见到如此庞大的雪山群,三人都很兴奋,在那个相机还使用胶卷的年代,他的父亲一连拍了两三卷胶片,这是86对梅里雪山最初的印象,从15岁徒步318国道至今,玩户外将近20年的他,如今已是登徒子户外的一名领队,每年都会带队在云南徒步转山,对于梅里雪山,他有着特殊的情感。

同时,他也见证着梅里的变化。

“梅里雪山附近的冰川消退,真的是触目惊心。”86这样形容。儿时记忆中的卡瓦格博,通体纯白,终年不见其黑色的山体,明永冰川绵延10余公里,直泄入脚下的澜沧江。

而现在,从飞来寺的方向远观,明永冰川的中间却有一道明显的断痕,相比20年前,冰川末端后退的距离也要以公里计算。冰川的流动会侵蚀山谷两侧的植被与岩石,在冰川表面的位置留下一道痕迹,这代表着曾经在这条线的高度,是冰川的表面。而现在,冰川蜷缩在千米后方,曾经冰川所在的位置,只留下了黢黑的冰碛堆积物。

与卡瓦格博相望的缅茨姆,以其耸立挺拔、洁白如玉的形象深刻人心。2019年,一场发生在海拔6000米处的冰崩,在神女的脸上留下了一道难以愈合的疤痕。在海拔6000米,虽然降雪丰沛,气候高寒,可在缅茨姆陡峭的山体上,积雪却很难再变为冰川。

梅里雪山地区降水丰沛,冰川末端融化流失的积冰可以快速得到补充,冰川的长度在“流失一补充”的动态平衡中得以维持。这种冰川因其受海洋气候的控制被称为“海羊性冰川”。

卡瓦格博脚下的明永冰川是典型的海洋性冰川,小林尚礼在《寻找17位友人》中写道:通过他在梅里地区长期的观察和测算,明永冰川的流速高达每年500米,若不是世界上流速最快的冰川,也是最快的之一。也正因为梅里地区冰川的特点,梅里雪山成为了近年来冰川和积雪消退最快的雪山之一。

在去年的一次探线过程中,86在纳颂秋根峰拍下了一張照片,发布了朋友圈。很快,一位北京的好友便发来消息,问他这张照片的拍摄时间。一年前,这位北京的朋友在同样的角度拍下了一张照片,同一座山,同样的季节,却呈现出完全不同的景色,一张白雪皑皑,一张却裸露着黑漆漆的岩石。不止是在梅里,86告诉我,在他去过的地方里,来古冰川、博格达峰、雀儿山都是冰川退化相当明显的地区。86的同事叶子告诉我,来古冰川的退化相当严重,每次经过最直观的变化就是冰舌尾部的冰碛湖在逐渐扩大,湖面每年结冰的时间也在缩短。听来古村里的村民说,早在二三十年前,那里根本就没有什么湖,将近半年的时间是大雪封山,无法与外界来往。

“很多冰川不是在慢慢退化,而是在迅速地崩塌。”叶子说。

02“看见”冰川之死

冰川的变化是缓慢的,也是迅速的。

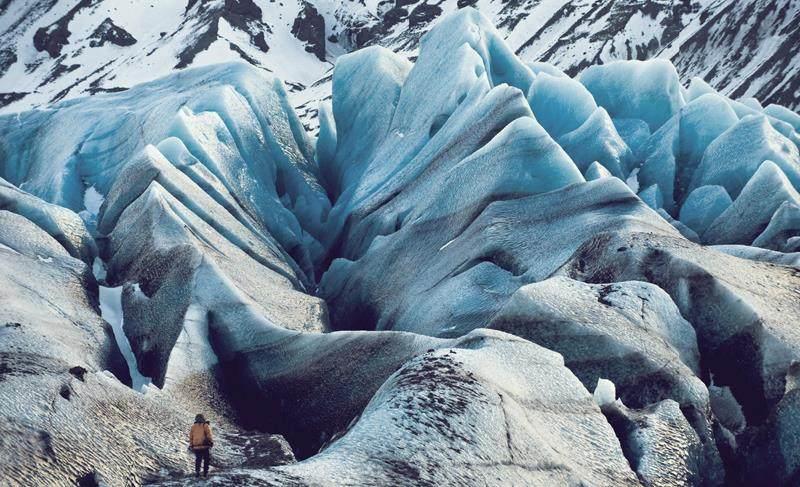

对于人类的感官来说,冰川似乎是一个静物,它屹立在那里,不为风雨所动。但将时间的尺度扩大,冰川又是鲜活的,它会随着地势慢慢地流淌、消融、生长。只是这一切对于人的感官来说,过于缓慢了。而摄影师James Balog便致力于通过科技,将这一“缓慢”的过程,以可感知的方式呈现给人们。

从业之初,James的目标是通过影像,展现人与自然的关系,他早期的作品中涉及了狩猎、环境问题、自然等主题,很多专业人士都对他的作品赞赏有加。冰川,一开始只是他表达气候变暖的方式,随着这一主题拍摄的逐渐深入,他开始发现了这项工作更深层次的意义。

一开始,James仅想以冰岛地区的一座冰川作为主题拍摄。可是逐渐的,他发现若想达成他的构思,这项任务会在时间和空间上拓展到更大的尺度。于是他开始构思一个更宏大的计划。冰岛的Solheim冰川首先进入了James的视线,这座冰川的末端以每年数十米的惊人速度后退,不过他意识到,想要展现冰川末端的后退,他需要不断地回到完全相同的地点拍摄冰川的照片,四月拍一组,十月再拍一组,如此往复。然而六个月后,当他回到同样的机位的时候,冰川后退的距离让他一度怀疑自己是不是找错了地方,曾经有着十多米厚厚冰层的地方,现在只剩下了黑黢黢的冰碛。15452C8B-CB39-4A68-B3B0-DE5CEA25A57C

想要完整地、可感知地将冰川的变化展现给人们,他需要更进一步。于是他一手创立了EIS(Extreme Ice Survey)项目,分别在冰岛、格陵兰和阿拉斯加的五座冰川设置了25个固定机位,用太阳能为相机供电,在白天每隔一小时为冰川拍摄一张照片,持续时间长达三年。众所周知,就是为冰川的变化拍摄延时摄影。

这是一项听起来平常,实则疯狂的宏大项目,从未有人做过相同的尝试。这意味着从控制器的设计、制造到组装和实地拍摄,他和他的团队都要亲力亲为。每隔几个月,他们就要把横跨近半个地球的25个拍摄点挨个检查一遍,当6个月后他们检查设备的时候,25台设备中近一半的设备都因为天气、落石、野兽啃食、鸟啄等不同原因损坏或无法正常工作。James情绪完全崩溃,几个月的努力,几乎前功尽弃。他们重新设计电路和控制器,才让相机成功地维持正常运作。由于长期在地势起伏的旷野徒步,James的膝盖遭受了严重磨损,磨损到感觉就像有东西在关节内滚动,他需要戴特制的护膝以保护膝关节运动,做了两次膝关节手术。

在长达近4年的拍摄时间里,James和他的团队获得了数十万张照片,通过计算机软件将它们合成为视频。这些视频展示了令人哑口无言的事实一一横亘海面的巨大冰川快速地流向海面,冰川的末端不停地后退,一些冰川在过去的10年里消融的总量比过去100年的总量都要大。

实际上,在这项工程启动之初,James自己也对它存有疑虑,它耗时、耗力、风险颇高,更重要的,他自己也曾不相信人类有能力对地球产生这么大的影响。一些资本家宣称气候变化是一场骗局,因为有些冰川甚至在扩大。然而事实是,在加拿大育空地区,确实有4座冰川变大了,同时,有300多座冰川完全消失,其余的1000座冰川均有所减小。

除了用数以万计的照片堆叠出来的冰川退化影像,他们还捕捉到了人类目击过最大规模的冰崩。冰崩现象本身并不罕见,随着冰川逐渐向海面推进,冰川边缘时常会发生一些冰崩。

不过这次他们目睹了令人震惊的场面。如果用人可以理解的尺度去形容,崩裂区域的面积相当于整个澳门特区的面积,你可以想象一座城市从地下数百米处被掀起、断裂,缓慢地翻滚着、咆哮着沉入海底的场景。如果用一个词形容这一场景,“世界末日”四字毫不为过。这些崩裂的镜头,再震撼逼真的电影特效都无法比拟。因为它是真实地发生在现实当中的事件。这种真实能带给人们危机感,因为冰川的消融并不仅仅是简单的升温融化,冰川既是全球气候的指示器,也是大气温度的空调。冰川的融化不仅意味着气候变暖已经发生,还意味着能量正反馈将促使冰川退化和气候变暖的不断加快。

James将这一切摆在世人眼前,而有些人选择事必躬亲,守护冰川。

03守护冰川的人

Emma在年宝玉则做志愿者的时候,还在上大学。

年宝玉则生态环境保护协会,是一个成立于2007年的民间组织,多年来一直致力于对青海地区的生态环境进行监测和记录,其项目涉足之广,包括冰川监测、野生动植物的监测、以及水文环境的监测和记录。不过对冰川的记录工作则开始得更早。2004年起,牧民勒旺每年8月都会择机进山,这是每年天气条件最适合上冰川的时期,勒旺便单枪匹马,带着相机脚架和简单的露营装备,只身前往冰川,在固定位点对年宝玉则主峰脚下的冰川拍一张照片。用GPS记录冰舌末端的位置,并用丙烯颜料在巨石上记录下当时的日期,年复一年。

同一时期,青藏高原上也有其他的牧民在进行其他项目的监测工作。2007年,牧民们正式成立了年宝玉则生态环境保护协会(以下简称年措),协会的规模说大不大,却也说小不小。常驻的工作人员不过寥寥三四人,可一旦组织起活动,自发前来的牧民和僧人便可几十上百。勒旺仍然负责年复一年的走进冰川,记录着它的变化。几年前,年近50的勒旺把这项工作交给了年轻的牧民巴德,巴德所住的地方离冰川更近,他的体能也更好,记录一次可以将先前的三天两夜缩减为一天一夜。不过勒旺并没有离开,他仍然住在原来的地方,为巴德的工作提供必要的帮助。

Emma是在2018年参与的年措的冰川监测活动,由于经常在青海地区活动,Emma认识了当时同在青海地区活动的户外摄影师欧阳凯。这次活动,两人一起跟随年措进入了冰川。多年来,年措的成员们一直用传统而简陋的穿戴进入冰川。有过冰川行走经验的人都清楚,如果不穿冰爪也不结组在冰川上行走是什么感觉,即便是橡胶再好的鞋底,也不可能抓住光滑的冰面。据Emma所知,以前年措的成员也不是没发生过掉进冰裂缝的情况,他们只有一种功能类似冰爪的简陋设备,用绳子把两三人连接在一起,就这样年复一年地完成著监测冰川的工作。好在2018年,Emma在网上购买了几副便宜的冰爪带给了他们,欧阳凯也从The North Face那里得到赞助,给他们带去了一些装备。

2018年的这次冰川监测活动与以往略有不同,他们选择了一条穿越线路,从山谷西边的巴德家进入山谷,出山的地方,便是牧民勒旺居住的地方。为此,出山时勒旺还特地赶着马匹来迎接队伍。从进山到出山,他们共在山里待了4天3夜。驻扎在冰川上的夜晚,帐篷外狂风在山谷间呼啸,海拔5000米的寒冷透过薄薄的帐篷侵入每一次呼吸,透过监测队员们的睡袋。然而就在这刺骨的寒冷中,有一种声音却让人更加不安,那是流水的声音。成千上万年积累的坚冰融化,在看不见的冰川深处切割出一条条暗河,一部分流向长江,另一部分则注入黄河。

第二天,队员们开始正式的监测工作。他们做工作的方法很简单,从2004年勒旺第一次进山起,拍摄证件照的位置从未变化,年复一年,他们都在同一个位置拍下一张照片。然后向前行进到冰川的末端,在冰碛中找一块巨石,用丙烯颜料在巨石上写下当天的日期,记录下冰川末端的位置。而一旁,欧阳凯则把他们所做的一切记录在镜头中。15452C8B-CB39-4A68-B3B0-DE5CEA25A57C

2016-2018,三年的日期都被写在同一个长条形的巨石上,前后相差十余米。每年,在记录新的位置的同时,他们也会将往年的记录重新标记。他们记录下的数据也许不及科研人员的专业、全面,却是为数不多最终能够流向大众的数据。

很多国家都有网站收集冰川的数据,瑞士有,美国有,甚至秘鲁也有,而中国没有。瑞士的网站Glamos通过一张地图详尽地汇集了阿尔卑斯地区的冰川数据,美国的网站nsidc.org则汇集了20世纪初到21世纪初的图片对比。而拥有众多雪山冰川的中国,可供人们参考的冰川数据却出自一群自发保护生态的牧民之手。

“中国有这样的能力和资源,却没有人去做这样一件事,我觉得非常可惜。”欧阳凯这样说到。

Emma告诉我,在她的印象中,年措没有和国家的科研机构合作过,但在青海地区,各个“草根”组织之间的合作倒是颇为密切。是的,青海地区并不只年措一个民间组织,据欧阳凯所知,类似的民间自发组织至少有5-10个。它们就像一张大网,交织出青海地区最真实的环境变化。

在这些牧民们亲力亲为的时候,也有人在袖手旁观。

04冷漠的南极热

近年来,中国每年有大约7000到8000人踏上南极,占总人次的1/7,他们不是南极科考站的科研人员,而是普通的游客。

而木义的工作,就是帮助来找他的客户,找到适合他们的行程以及开往南极的船票。

而木义自己,也曾14次到访南极。木义姓樊,不过已经很久没什么人叫他的本名了。从小他就生活在陕南的山中,尽管不是真正意义上的高山,但与山仍有些亲切感。正因如此,当他看到清华大学校园内张贴的登山队分享会海报时,没有多想便参加了。

此后,户外和旅行成了木义人生中重要的一部分,当他从石油公司离职后,借机开始了周游世界的旅途。南极大陆,是他最后涉足的版图,却也是最重要的一段旅途。本就热爱冰与雪的木义,被南极的壮丽和自然体验深深吸引,回国后他便做起了南极旅游咨询的工作。每年的12月到次年2月,他都会帮助形形色色的,对南极充满向往的游客完成他们的心愿,大多数時候,他只是为客户提供信息。偶尔,他也会作为其他南极旅游公司的队员,亲自领队远征南极。

尽管每年有成千上万的游客前去,一睹南极的真容,可在木义的印象中,“游客中有相当一部分人并不在乎冰川是否退化,气候是否变暖,他们游览南极的主要目的,还是为了拍出好看的照片。”在前往南极十余天的旅途中,游客们通常由阿根廷南端的乌斯怀亚出发,用两天时间乘船穿越970千米宽的德雷克海峡,然后在南极大陆的边缘地区观看走得摇摇晃晃的企鹅或浮上海面换气的鲸类,又或者徒步游览冰川。

而在穿越德雷克海峡的日子里,以及遭遇坏天气无法下船活动的日子里,活动组织方会安排探险队员或科研人员进行科普讲座。有时关于野生动物,有时是关于科研工作,最重要的,是关于南极的冰。

不同于北极,南极是一片大陆。面积约为1200万平方千米,而覆盖这片大陆的冰盖却有1398万平方千米,平均厚度达到2000-2500米,这块巨大的冰储存了世界上70%的淡水。

近年来,人们听闻的关于南极的坏消息越来越多。

2017年,南极的拉森C冰架发生断裂,一片面积达5800平方公里的冰山从冰架上断裂脱落,成为了浮动冰山。拉森A冰架早已在1995年崩裂消失,2002年2月,接近四分之一的拉森B冰架(约3250平方公里)发生破碎,2008年,拉森B冰架崩解殆尽。2021年3月,又一片面积达1270平方公里的巨大冰山从布伦特冰架脱落。即便如此,相比于北极,南极的冰川退化速度还是要缓慢一些,因为在过去的20年里,北极的冰盖面积萎缩了40%。在南极的个别地方,平均气温甚至在下降,可也有些地方,升温速度是全球平均的两倍之快。对这些鲜少有人知晓的事情,有很多人并提不起兴趣。在这些讲座举办的时候,很多人会选择在房间休息或者做一些其他的事情,听众席的座位总是会空余不少。

“很多人真的觉得冰川退化、气候变暖这些不关他们的事。”木义这样说道。不过也并不是所有人都这么觉得,在木义的经验中,去往南极的游客大致可以归为两类。一类是收入水平较高、资金富裕的年轻人,他们通常25-35岁,既有资金,也有空闲,能支持他们走出来看看世界,他们大概占游客总量的三分之一。而另一类,则是退休的老人,他们有大把的时间,并且可能曾有稳定且收入可观的工作,因此他们有足够的积蓄支持自己来到南极游览,在人群中的比例与年轻人大致相当。

游览南极并不便宜,除了一些特价票以外,大多数南极旅游活动的价格在5-8万元左右,并且不包含去往阿根廷乌斯怀亚的大交通。因此,前往南极游览的旅客,只能代表特定收入水平的群体。在这些人中,那些通常有着更强烈的探索世界愿望,坐在科普讲座的观众席上认真聆听的人,是较为年轻的游客,而年迈的游客则甚少出现在相同的场合。15452C8B-CB39-4A68-B3B0-DE5CEA25A57C

木乂提到,他也曾看到一些年轻的客户,从南极归来后在自己的微博中写到“冰川”与“气候”这些字眼,这大抵说明,南极或多或少让人们感受到了环境问题。也许一趟南極之旅不能改变他们的人生,但至少能对他们的观念产生一些影响。在木义眼中,南极绝不仅仅是一个能拍出好看照片的地方,南极旅游具有更深刻的意义,去学习、去影响人们,让人们意识到、感受到冰川在变化,气候也在变化。所以在他们的公众号“企鹅环游”上,发布信息与攻略之余,木义也会写科普文章。不过相比于攻略动辄几千的阅读量,科普类文章只有寥寥数百。即便去南极的游客数以千计,人们大多仍然只想拍个照片。

05冰川不会死,人会

如今86和叶子仍在梅里周围继续着自己的工作,并尝试在梅里雪山开辟一条新的转山线路,将梅里地区的风景纳入徒步线路中。在10月底他们刚刚完成一段线路的探查工作,便是近距离地观赏明永冰川和斯农冰川。

欧阳凯和Emma则走上了不同的道路,一个远在美国,一个则常驻新西兰。Emma现在的工作是一名兽医,为牧场的牛提供医护;而欧阳凯刚刚完成了一部“中美零碳排放合作”的主题纪录片。我问他,在这个民族主义情绪日渐浓烈,两国如此针锋相对的时期,他不担心计划流产吗?他却告诉我,共同面对环境问题,这也许是两国能够达成一致的唯一机会。

年措的公众号最近一次更新是在2021年10月21日,他们预告了一次将在南京举行的分享会,这次的主题,是神秘的雪豹。

James Balog的影片《逐冰之旅》(Chasing Ice)则于2011年上映,“黑寡妇”斯嘉丽约翰逊为影片献声演唱了片尾曲,并获得了奥斯卡的最佳原创歌曲提名。目前,James周游于世界各地进行演讲和摄影,继续致力于引起人们对环境问题的重视。“如果我的子孙问起,当环境恶化的时候你在做什么,我想告诉他们我尽了我最大所能。”James说。

木义则正在寻找下一次前往南极的机会,疫情政策让今年计划前往南极的国人数量锐减,虽不是完全没有,也只是寥寥数人。然而木义还是跟着一趟12月底的旅程,去了南极。也许相比防疫隔离,被困在南极以外的地方对于他来说才是更难以忍受的事。

保护冰川,归根结底仍是气候问题。我问欧阳凯,为了环保而食素真的有必要吗?为了满足人们对于肉食的消耗,每年有10.02亿头牛在“排气”的过程中向空气中释放甲烷,每头牛一天能释放超过500升甲烷,而甲烷是一种效果极佳的温室气体。然而我又是如此地热爱肉食,牛肉尤甚。

他对我说,一个人多消耗一点或者少一点牛肉也许并不能对环境造成多大影响,但这是我们可以轻易做到的一件小事,并且如果很多人都可以做一件这样的小事,就能对气候问题造成显著的影响。重点不在干凭自己的能力是否能够挽救气候问题,而是这件小事我们力所能及。这种微小的努力并不是一种泛滥的慈悲,也不是一种自以为是的正义,不是为了拯救这个世界、拯救地球,而是拯救我们自己。

即使地球上的冰川全部死去,地球作为一个运行在宇宙中的客体仍将继续存在,不复存在的,只会是人类自己。也许人类消失几百年、几千年后,冰川还会再度覆盖高山和极地,人类文明则将永远消失在茫茫宇宙中。

06尾声

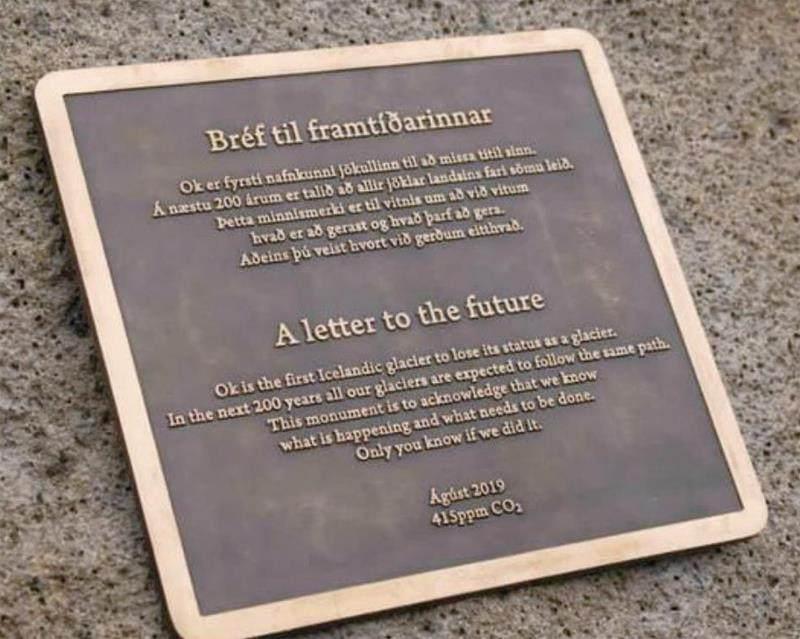

2019年8月18日,在地球另一端的冰岛,举行了一场特殊的追悼会。追悼会的主角是一座名叫“Okjokull”

的冰川,这座冰川在2014年因面积过小无法恢复而被宣告“死亡”。在1 890年,这座冰川还覆盖着16平方千米的土地,而到了2012年,只剩下了0.7平方千米。

人们在这座冰川原有的位置上立起了一块铜牌,上面写着这样一段话: “致未来的一封信: Ok是冰岛第一座失去身份的冰川,在未来的200年内,所有的冰川都会追随它的足迹,这块纪念碑的竖立意在承认我们知道正在发生什么,以及我们必须要做什么,只有你们知道,我们是否成功了。”