重庆队解散:失败股改背后的职业足球困境

刘向南 韩永

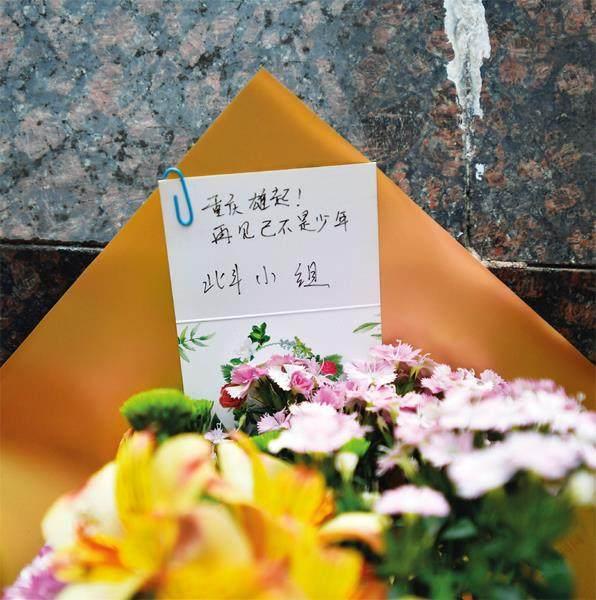

5月24日,重庆两江竞技足球俱乐部门口,一些球迷前来向球队告别。图/新华

就在中超联赛即将举办的10天前,传来了重庆两江竞技足球俱乐部解散的消息。

5月24日上午,该俱乐部发布公告,表示经过俱乐部股东会研究,决定退出中国职业足球联赛,并解散球队。公告中称,由于受疫情和足球行业发展模式的影响,俱乐部已经负债累累,无力再维持运营。

“自2021年初起,当代集团曾和政府相关部门多次探讨股改工作,以期让俱乐部得以延续。然而由于客观条件的变化,股改工作未能如期推进,俱乐部债务不断累加,账户被冻结,员工生活极度困难。”

这是中超联赛在3年内解散的第三支球队。天津天海在母公司权健董事长束昱辉被捕后陷入托管程序,在2020年未能获得中国足协准入资格,在当年5月正式解散;江苏苏宁足球俱乐部则在夺得中超冠军108天后,于2021年2月28日宣布停止运营。

俱乐部解散的背后,有在新冠疫情影响下企业陷入困境的因素,也有长期影响中国足球发展的一些痼疾,而在当下的各种因素作用下,不排除还会有类似的事情发生。

困局

解散之前,两江竞技足球俱乐部已经多次陷入被讨薪困局。

5月18日下午,位于重庆江北区洋河路段的两江俱乐部大门口突然热闹起来:大门两侧及铁栅栏上都被贴上了白底黑字的巨型讨薪条幅。

条幅上写着:“为重庆而战义不容辞,欠薪两年青春不再”“对得起重庆,对得起球迷,对不起家人”“恳请社会各界帮助,保留重庆唯一足球火种,我们要生存,我们也要养家糊口,还我血汗钱。”

同一天,有两江俱乐部球员在新浪微博贴出“致社会各界的一封信”,信中称,“在过去的3年时间里,我们一直在遭受着欠薪的情况,截至目前我们中被拖欠工资最多的已达16个月……俱乐部员工大都难以维持正常生活,很多人在下班后去送外卖或跑滴滴,刷信用卡或借钱生活……”

在两江俱乐部做行政工作的邵尚是名老员工,他告诉《中国新闻周刊》,整个俱乐部做后勤、行政工作的人员有100多人,梯队教练、球员和教练也有七八十人,这些人都被欠薪,包括他本人。“做后勤和行政工作的被欠薪十来个月,一分钱都不发,有的一线队教练被欠薪更多,欠了约16个月”。球员方面,有的被累计欠薪1000万元以上,还有多个被欠薪五六百万元。

在邵尚等两江俱乐部员工看来,他们之所以被欠薪,直接原因是两江俱乐部的母公司武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“武汉当代集团”)不再投入,“资方不想再往球队花钱了”。

两江俱乐部前身为1994年成立的武汉前卫足球俱乐部,1997年整体搬迁至重庆,2000年由重庆力帆实业(集团)有限公司收购重庆前卫寰岛红岩足球俱乐部,并重新组建重庆力帆足球俱乐部。

由重庆力帆接手的第一年,俱乐部就获得了中国足协杯冠军,但此后一直徘徊在中超中下游,2002年获得第12届亚洲优胜者杯第四名,2006年降入中甲联赛,2008年重返中超,但在2010年再次降级,又在四年后以中甲冠军升入中超。

邵尚说,这个时期,足球俱乐部的投入远不如后来庞大,“每年力帆集团投入几千万,球员工资也不像现在这么高,主力球员年薪也就一两百万。”在力帆集团时代,“从来没有出现过欠薪问题”。

2016年,力帆集团陷入利用新能源汽车骗补的丑闻,其重点的转型方向新能源汽车销量差强人意,债务问题开始浮现,球队对其是一个很大的负担,力帆决定将俱乐部转手。2017年1月,武汉当代集团入主,俱乐部更名为重庆当代力帆足球俱乐部。

该俱乐部股东有二,作为大股东的武汉当代集团占股90%,力帆集团以重庆洋河路上的训练基地入股,占股10%。

据邵尚回忆,在武汉当代集团入主该俱乐部后,前期虽然会出现不按时发放工资和奖金的情况,工资有时会拖欠幾个月,但问题还不严重,到了2019年,开始出现大幅度欠薪的情况,之后愈演愈烈,直至发生公开讨薪事件。

张良在两江俱乐部做了8年后勤,他告诉《中国新闻周刊》,2020年上半年,武汉当代集团曾把之前的欠薪补齐过一次,但在那之后,欠薪问题就更严重了,“表现在半年发一个月工资或者打白条”。他说,俱乐部没钱打比赛,球队的一位后勤负责人曾自掏腰包给球队买机票,并安排住宿,此人被欠共约150万元,张良本人则被欠12个月工资以及2020年度十多万元的奖金。

近几年,在新冠疫情及经济整体大势的影响下,当代集团经营遇到困难,集团及旗下的多家公司、金融机构持续展开了一系列“资产瘦身”的计划,不断收缩战线出售资产,意在聚焦主营业务。另外,其还面临着一些监管麻烦。今年4月中旬,当代集团旗下的两家私募基金管理机构由于涉及挪用基金财产,收到了湖北省证监局的处罚通知。

在俱乐部层面,武汉当代集团试图通过引进新的资方,以纾解自身的压力。

股改失败

2021年初,在重庆市体育局的牵头协调下,重庆队成为中超最早推进股改方案的俱乐部之一。重庆市体育局最初问询过的几家当地企业,均以疫情之下实力不足为由予以婉拒。此后,经过多方协调,重庆两江新区开发投资集团有限公司(以下简称“两江集团”)终于同意参与股改。2021年7月,重庆市体育局起草《关于重庆两江竞技足球俱乐部股权改革相关情况的告知函》。

而在此前的2021年3月,重庆当代力帆足球俱乐部已经更名为重庆两江竞技足球俱乐部。在股改方案尚未通过时就以新资方的名字命名俱乐部,反映了武汉当代集团引进新资方的急迫心情。ED796739-2273-4568-B58F-5E60EC171C49

在草拟的股改方案中,两江置业占股60%股份,武汉当代集团股权降至30%,力帆集团则继续保持10%的股权。按照约定,在股改成功后,两江置业将向新俱乐部投入3年1.5亿元。

以“新金主”身份出现的重庆两江新区置业发展有限公司(以下简称“两江置业”),由重庆两江新区开发投资集团有限公司100%控股,而后者正是正在修建的重庆龙兴专业足球场的业主方——重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司的大股东。龙兴足球场原本是2023年亚洲杯的比赛场地之一,造价接近20亿元人民币。两江新区希望发展足球、马术、水上运动等,打造“国际化体育高地”。

据知情人士透露,股权谈判遇上了难题。在清偿俱乐部之前的债务方面,各方未能达成最终的一致。当代集团自身财务状况不太乐观,希望接盘者能够承担部分债务,但两江置业只肯同意在2021年4月30之后的债务由各股东按持股比例分担。由于在这个问题上无法达成一致,也造成事实上的股改方案流产。

据重庆俱乐部领队、前国脚魏新透露,当代集团准备了一份给重庆相关部门的手写稿,手稿显示2021年4月30日前俱乐部未付 551696575.87 元,2021年5月~2022年3月俱乐部未付 202130702.03 元,两者加起来超过7.5亿元。

在股改谈判陷入僵局时,5月20日晚,重庆两江竞技俱乐部官方微博发布了一篇公开信,表示“重庆队全体球员和教练承诺愿意放弃2021年4月30日前全部欠薪”。“我们可以接受,只要俱乐部与我们签署2021年5月1日之后的欠薪按照一定比例在一定时间内逐步偿还的解决方案,我们就愿意为这家俱乐部为城市在中超赛场上战斗! ”

也有业内人士认为,亚洲杯易地办赛,或许是打击两江集团在职业足球领域投资热情的重要原因。2023年亚洲杯原定于2023年6月16日至7月16日,在包括重庆在内的中国10座城市举办,而两江集团拥有的龙兴足球场,正是其中的一个场地。

5月14日,亚洲杯中国组委会发布公告,称受疫情影响,中国组委会难以对明年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排,决定亚洲杯易地举办。这一决定,改变了很多原来计划参与者对中国足球市场的预期,包括两江集团。

5月24日,是两江置业此前曾承诺的第一笔5000万赞助金应该到账的日子,钱最终没有到账,俱乐部做出了退出中超联赛并解散的决定。

在解散公告中,武汉当代集团称,2016年底,当代集团斥资5.4亿元接手俱乐部,六年多来累计投入逾30亿元,每年投入超过5亿元。

讨薪渺茫

针对欠薪,两江俱乐部的公告表示,将通过后期的诉讼追偿、债务回款、资产出售以及集团借款等方式,持续筹措资金,尽最大可能逐步清偿欠薪……“俱乐部资产,包括家具、电器、设备、车辆等,都承载着清偿欠薪的使命”。

两江俱乐部之所以能积累如此高额的欠薪,与中国足协近两年对欠薪的宽容有关。在2017年之前,中国足协规定,只要欠薪,就直接取消涉事俱乐部的准入资格,据不完全统计,在1994~2017年间,约有60家不同级别联赛的俱乐部由于欠薪被中国足协除名。

由于俱乐部近年来欠薪问题频发,若仍按上述规定执行,将有大量足球俱乐部被解散,甚至湊不够各级联赛所需球队数,中国足协于是对欠薪实行分级处罚。《中国足球协会纪律准则(2019年版)》专门对欠薪的处罚做出了调整规定:“将根据欠薪的情节严重程度,给予俱乐部警告、罚款、扣分、降级或取消注册资格的处罚。”

新冠疫情发生以来,中超俱乐部的欠薪情况进一步加剧,中国足协又做出了妥协。本赛季开始前,中国足协、中足联筹备组在4月3日下发《2022赛季中超、中甲、中乙俱乐部相关工作的通知》,其中要求:“各俱乐部本赛季不得有新的欠薪发生,分三个阶段来解决过往的欠薪问题,即今年7月31日前解决欠薪不低于总额的30%;10月31日前解决欠薪不低于总额的70%;12月31日前解决全部欠薪。”未在相应时间完成偿还的俱乐部,将受到禁止2022赛季第二次转会窗口注册球员、扣除联赛积分、降级或取消准入资格等不同程度处罚。

正是在新的标准下,欠薪16个月的两江俱乐部获得了联赛准入。

而从现实情况及相关的规定看,通过仲裁或诉讼讨薪成功的概率微乎其微。现行《体育法》规定,在竞技体育中发生纠纷, 由体育仲裁机构负责调解、仲裁,中国目前尚未建立专业的体育仲裁机构,仲裁权往往属于单项体育协会内设的仲裁委员会,比如《中国足球协会章程》规定,中国足协仲裁委员会负责处理足协管辖范围内与足球运动有关的行业内部纠纷,并且实行一裁终局制度,协会要求各方放弃诉诸法院的权利。

但各单项体育协会内部的仲裁委员会实际上并不具备法律层面的的强制执行力,中国足协除了对欠薪俱乐部制定准入标准外,无其他强制措施可施,因此在现实中,大部分经济纠纷存在三不管、踢皮球的情况。

5月24日,球迷在重庆两江竞技足球俱乐部门口摆放了鲜花和留言。图/IC

而两江俱乐部解散后,中国足协将对其不再拥有管辖权。如果球员向中国足协仲裁委员会提出仲裁请求,后者很有可能拒绝。

5月24日,《中国新闻周刊》就两江俱乐部宣布解散一事致电重庆市体育局,该局一位工作人员表示,俱乐部宣布球队解散,这是俱乐部自己的行为,不需要政府部门来审批,对于欠薪问题,这位工作人员表示,现在政府部门很重视,正在做相关工作。

而对解决欠薪的最后一道防线——向法院提起诉讼,则因俱乐部的现实经营状况及其有限责任公司的性质,被欠薪者能从解散的俱乐部拿到的补偿很少——即便法院采取强制措施,长期以轻资产模式运营的两江俱乐部,也没有多少资产可供处置。ED796739-2273-4568-B58F-5E60EC171C49

今年2月份,前辽足球员、教练及工作人员向俱乐部讨薪案一审宣判,18名起诉者胜诉。但由于辽足俱乐部早已资不抵债,本案遭遇了执行难问题。这是足球讨薪中为数不多的胜诉案例,此前,中国足协仲裁委员会以辽足俱乐部已被取消注册资格为由,对此案的仲裁申请不予受理。

背书模式破灭?

中超球队因经营困难而欠薪的问题,不独两江俱乐部有,其他的俱乐部也存在。一位资深业内人士告诉《中国新闻周刊》,一家中部中超球队近两年都在欠薪,几个队内的国脚也在讨薪。“两江不是个案,欠薪具有普遍性。”甚至有业内人士称,2021年中超16家俱乐部中,至少有10家存在欠薪,只不过问题尚未浮出水面。

由于中国足协划分了三个时间节点要求各俱乐部分批解决欠薪问题,7月31日之前必须至少解决欠薪金额的30%,所以7月31日前后可能会爆出更多欠薪问题。就很多俱乐部目前的经营现状,如果足协施加压力,或者讨薪者步步紧逼,不排除还会有其他球队难以为继。

俱乐部曾将走出运营困境的希望寄托于股改。2015年出台的《中国足球改革方案》也提出通过股改打造百年俱乐部:“实行政府、企业、个人多元投资,鼓励俱乐部所在地政府以足球场馆等资源投资入股,形成合理的投资来源结构。”

但真正实现股改成功的俱乐部少之又少,相对成功的是河南建业俱乐部,其先后引入郑州发展投资集团、洛阳旅游发展集团,并更名为嵩山龙门俱乐部,两家分别持股40%、30%,建业集团持有另外30%。其股改相对成功,是因为其账目清爽,没有大的拖欠。而指望新引进的资本——其中大多是国资,帮球队还旧账,是导致一些俱乐部股改失败的主要原因。

一位受访的业内人士说,在2020年天海解散、2021年苏宁解散时,很多人将原因归于其土豪式的一掷千金,希望能通过股改避免重蹈其覆辙,但一向精打细算的两江俱乐部解散,更多人意识到,俱乐部的债务困境有更深层的原因,也不是仅仅足球层面能解决的问题。

“就像它有十个水瓶塞子,一开始十个,后来减一个,轮流盖盖,谁也看不出来,八个也没问题,七个也没问题,但是后来只有三个了,秃子头顶上长疮了,他跑不掉了,没办法了。”上文提及的足球业内人士说。

股改失败的一个主要原因,是由于中国足球的投入产出比下降,很多企业对入局足球持观望态度。在投入方面,恒大2010年接手广州队后,开启了中超“金元时代”,俱乐部多个赛季的投入均高达20多亿元,2019年单赛季亏损超出19亿元。

其他俱乐部也不得不跟进。邵尚说,在力帆时代,赢了一场比赛奖金一般都不会超过150万元,“当代集团进来以后,赢球奖最低都是300万元。”而球员的年薪动辄上千万元,江苏队的一个外援转会费高达七八千万元。

从此,在联赛水平、球员水平、职业素养均很低的中超,却在投入上引来全世界侧目,国际上一些二流球员和教练将其视为秀场,他们在高光下迅速变现然后离开,留下喧嚣与浮华背后原地不动的中国足球。

而在收益方面,上文提及的业内资深人士透露,如果仅算足球市场的收益,几乎所有的俱乐部都不挣钱,“它还能运营,是由于足球之外的其它因素。”

中國的足球市场,长期有两个不同寻常的“背书”,一是市场层面, 中国足球为狂飙突进的房地产业背书;二是主体层面,中国的有些地方政府,为投资足球的房地产企业背书。

在中国足球市场上,房地产企业长期占据主导地位,在投资主体中长期占比50%以上,这里成为房企厮杀的第二战场,在房价高速上涨的年代,他们将房市中轻易赚到的钱,引流到足球市场,让足球市场水涨船高。在房市上备受指责的房企,借由足球市场的背书,顺利“洗白”上岸。

而房企入局足球,很多意并不在足球,而在足球之外,即通过与地方政府的合作,实现“双赢”:房企努力为城市打造一个足球的门面,以换取地方政府各方面的资源,尤其是土地资源,这是足球市场化这么多年众所周知的事实。“我做球队,你(地方政府)给我置换土地,拿了地我就去套银行的钱,去开发房地产,就是这个套路。”上文提及的业内资深人士告诉《中国新闻周刊》。

这是房地产业上行时的游戏规则。但当经济承压、房地产业尤其惨淡时,双方的需求都有了变化,足球作为非必需品在地方政府清单中的重要性下滑,足球能换取的资源或支持会减少,而对于俱乐部来说,此时正是最需要支持的时候,在双方谈不拢时,就会一拍两散。

一位江苏圈内知情人士告诉《中国新闻周刊》,在苏宁解散之前,曾经打报告给政府相关部门,“但政府迟迟没有表态,到了最后就撒手了。”

无论是金元时代的拔苗助长,还是泡沫破灭时撒手退出,中国足球发展的主线,要么是资本主导的虚假繁荣,要么是暗度陈仓的政商关系,真正足球发展的规律却没有被真正重视,相关主体——无论是俱乐部、球员、教练,还是足协,都跟自己应有的角色不完全吻合;要么还有很强的投机成分,球员无职业精神,俱乐部心猿意马,觊觎太多,地方政府拉大旗作虎皮,足协越位与缺位并存,没能为中国足球打造出适于成长的环境。

在外战成绩不断跌破底线、甚至对越南队都一胜难求的背景下,中国足球基本盘的孱弱再次让人跌破眼镜。在这样的基本盘下,很难给相关的参与主体创造合理的投入产出预期,而他们参与动力的缺乏,关系着中国足球的可持续发展。

有些人开始反思中国足球是否确有必要投入如此巨大,有人甚至提出是否有必要后退一步。曾在国家队做过科研教练的一位业内人士告诉《中国新闻周刊》,这个时候应该反思一下职业的路径,“看怎么搭建,是要缩小规模,在一个小的环境里降低成本,还是打破体系,半职业半专业,让这个体系回归一下再往前走。但是不管怎么走,都不能任它这样走下去。”

(文中邵尚、张良为化名,张文妮对本文亦有贡献)ED796739-2273-4568-B58F-5E60EC171C49