海南热带雨林国家公园兰科植物重点保护与优先监测策略

李大程,宋希强,张 哲,2,陈枳衡,张中扬,周 康

(1. 海南省热带特色花木资源生物学重点实验室/海南大学 林学院,海口 570228;2. 环南海陆域生物多样性研究中心/海南大学 生态与环境学院,海口 570228)

兰科(Orchidaceae)植物在全球广泛分布,是植物保育中的“旗舰”类群,共约800 属28 000 种,我国有兰科植物共181 属1 708 种[1−2]。所有兰科植物均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的保护范围,占该公约中应保护植物的80 %以上[1],得到世界各国的支持和立法保护。生境衰退和人为采集对兰科植物种群带来毁灭性的破坏,造成很多野生兰科植物种群逐渐退化或消失。国际自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)红色名录易危以上等级的1 085 个兰科植物物种中,超过50 %的物种缺乏最基本的种群数量、分布信息及系统的监测方案[3]。我国历来都有将兰科植物作为中药和观赏的历史,如作为药用的石斛属(Dendrobium)、白及属(Bletilla)、天麻属(Gastrodia),作为观赏的兰属(Cymbidium)等。由于兰科植物遭到过度人为利用,导致其数量急剧减少甚至区域性灭绝,2013 年,周志华等[1]对我国已知的1 502 种兰科植物进行评估,发现653 种(43.47 %)处于濒危状况,因此,如何科学地确定保护优先区及如何制定监测方案是目前兰科植物保护体系建设面临的新挑战[2]。《国家重点保护野生植物名录》(2021 版)中,国家重点保护野生植物共40 类455 种,物种总数共1 101 种[4],其中兰科植物高达292 种,占名录总数的1/4 以上,凸显出兰科植物保护的重要性和紧迫性。

1977 年出版的《海南植物志》(第4 卷)是记载海南兰科植物最早的地方植物志之一,记录了海南兰科植物58 属143 种[5];2004—2008 年,王毅、施国政等人对尖峰岭、五指山、俄贤岭等自然保护区内的野生兰科植物资源进行了调查[6−7];2004—2010 年,罗毅波、余文刚、宋希强等人对海南野生兰科植物进行了系统和深入的多样性保护、种质资源挖掘等方面的研究[8−10]。目前,海南省共记录有兰科植物104 属354 种[11−13],占到全国兰科植物物种总数的1/5,是中国兰科植物丰富度最高的区域之一,亟需加强监测和保护。2019 年6 月,在《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中提出了“应保尽保”的基本要求;2021 年,海南正式设立热带雨林国家公园,这为海南兰科植物的研究提供了新的机会。本研究中,笔者首先对海南热带雨林国家公园范围内的兰科植物多样性进行资源调查,对致濒危原因进行分析,按照濒危情况划分出优先保护监测区域,旨在摸清海南热带雨林国家公园兰科植物本底资源,为制定保育方案提供理论基础。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况海南位于我国的最南端,地处108°37′~111°03′ E,18°10′~20°10′ N。全省地形中部高,四周低[14],由山地向丘陵、台地、平原顺序逐级递降,梯级结构明显,最高海拔约为1 867 m。海南划分为2 个温度带、3 个干湿区、8 个气候区[15],年均降雨量为1 693 mm,年均温22~27 ℃,为热带季风性海洋气候。森林植被的生态特征既富于热带性,又有别于赤道带植被,具有季风热带植被的特点;植被垂直分带明显,具有混交、多层、异龄、常绿、干高等特点,主要分布于全岛中南部丘陵山地;植被类型划分为热带雨林、山地雨林、季雨林、山地常绿林、山地常绿矮林、热带针叶林、红树林7 个植被类型[16−19]。

海南热带雨林国家公园位于海南岛中南部,地处108°44′32″~110°04′43″ E,18°33′16″~19°14′16″ N,主要包括尖峰岭分局(乐东)、五指山分局(五指山、琼中)、吊罗山分局(琼中、陵水、保亭)、毛瑞分局(保亭)、黎母山分局(琼中)、鹦哥岭分局(五指山、琼中、乐东、白沙)、霸王岭分局(东方、昌江)。海南热带雨林拥有我国分布最集中、类型最多样、保存最完好、连片面积最大的大陆性岛屿型热带雨林及相对典型的热带高山云雾林[19],是兰科植物物种多样性的宝库。

1.2 数据获取和处理(1)查阅资料:查阅《海南植物志》(第4 卷)[5]、《中国植物志》(第17−19卷)[11]、《Flora of China》(第25 卷)[12]、《中国野生兰科植物原色图鉴》[20]、《鹦哥岭野生兰科植物》[21]、相关文献以及陆续报道的新记录[6−7,14,22−30]。(2)野外调查及数据处理:记录并统计野外调查数据,通过“兰科植物平台APP”(中国科学院植物所研发)对数据进行修改及数据导出,运用Excel 对数据处理分析;运用GIS、PS对调查区域、分布点及数据矢量图可视化处理。

1.3 优先监测区域的筛选通过空间上整合筛选重点区域,对调查到的种类按照对应权重分配打分,得到兰科植物的优先监测保护紧迫程度得分并进行排序。选择排名靠前的种类作为指示种,进行“点面结合”型保护:在面上,运用基于“互补原则”的Dobson 算法进行优先监测区域的筛选[31],并结合各地区调查到的仅该地区分布的兰科物种数量排序、各地区指示物种密度的排序进行优化计算;在点上,将一些没有被优先监测的面涵盖到的区域内的零星指示物种以样方为单位进行“点对点”监测[31−32]。

监测物种选择方法:以IUCN 濒危等级为基础,全面考虑海南兰科植物生物学特性、生存环境现状、人类利用价值3 方面的信息,构建海南热带雨林国家公园兰科植物保护紧迫程度的综合评价体系(表1)。通过评价体系得出每种兰科植物的优先保护得分(S优),从而确定保护优先顺序,指导高效的长期监测保护工作开展。计算公式:S优=A1+A2+A3+A4+B1+B2+B3+C1+C2。

2 结果与分析

2.1 物种组成笔者此次调查共发现兰科植物5 个亚科81 属230 种(不包括未鉴定的种),占中国野生兰科植物属数的44.75 %,占全国种数的13.47 %;占海南省已知兰科植物属数的77.88 %,占已知种数的64.97 %。其中包含10 种以上属的有:石豆兰属(Bulbophyllum)20 种、石斛属(Dendrobium)18 种、兰属(Cymbidium)15 种、羊耳蒜属(Liparis)10 种;寡种属共有40 个,占所调查到的属的49.38 %(表2);记录到海南特有成分28 种,分别为海南特有种10 个,中国仅海南分布种18 个。

表1 海南热带雨林国家公园兰科植物监测保护紧迫程度综合评价体系

续表1

2.2 种群规模兰科植物的种群规模受到人为因素、繁殖因素、种群年龄结构、种群调节、集合种群、种群生存力等因素的影响[28]。此次调查未发现广布种,基数较大的属、种有石豆兰属(Bulbophyllum)、石斛属(Dendrobium)、兰属(Cymbidium)、指叶拟毛兰(Mycaranthes pannea)、芳香石豆兰(Bulbophyllum ambrosia)、流苏贝母兰(Coelogyne fimbriata) 、 钟 兰(Campanulorchis thao)、石仙桃(Pholidota chinensis)、大叶寄树兰(Robiquetia spathulata) 、 火 焰 兰(Renanthera coccinea)、多花脆兰(Acampe rigida)等,这些虽然为非狭域特性分布,但是都受到了强烈的干扰威胁。狭域物种有14 种,分布点基本只有一个,且个体数小于10;其中,包括保亭金线兰(Anoectochilus baotingensis)、长茎兰(Cymbidium lii)、五指山石豆兰(Bulbophyllum wuzhishanense)等6 种。

2.3 濒危等级评价调查发现,兰科植物极危种7 种,占3.04 %;濒危种26 种,占11.30%;易危种48 种,占20.87 %。极危、濒危、易危物种共计占调查种数的35.22 %(表3)。其中,有148 种兰科植物受到威胁,占已调查总数的64.35 %。受威胁的情况包括:资源被过度利用(观赏、药用)的有78 种;生境遭破坏(工程建设、放牧、森林砍伐、科研调查)的有99 种;恶劣气候影响(干旱、霜冻、台风)的有58 种;保护不力(保护区域覆盖不全、与经济利益冲突)的有80 种(附表1)。部分物种会受到以上多个方面的威胁。

表2 已调查到的兰科植物

2.4 优先监测兰科植物种类通过优先保护物种筛选体系,对优先物种进行了保护紧迫度评分,结合评分法选择出美花兰(Cymbidium insigne)、长茎兰(Cymbidium lii)、海南金线兰(Anoectochilus hainanensis) 、 保 亭 金 线 兰(Anoectochilus baotingensis)、海南天麻(Gastrodia longitubularis)、海 南 鹤 顶 兰(Phaius hainanensis) 、 华 石 斛(Dendrobium sinense)、束花石斛(Dendrobium chrysanthum) 、 海 南 蝴 蝶 兰(Phalaenopsis

hainanensis)、保亭羊耳蒜(Liparis bautingensis)(并列第10)、拟石斛(Oxystophyllum changjiangense)(并列第10)、海南钻喙兰(Rhynchostylis gigantea)(并列第10)(表4);另外,卷萼兜兰(Paphiopedilum appletonianum)和卵叶带唇兰(Tainia longiscapa)分布点少,受干扰程度较大,这2 种也亟需优先监测保护。

表3 海南热带雨林国家公园内调查到的兰科植物极危、濒危、易危名录

表4 海南热带雨林国家公园兰科植物优先监测保护前10 名物种

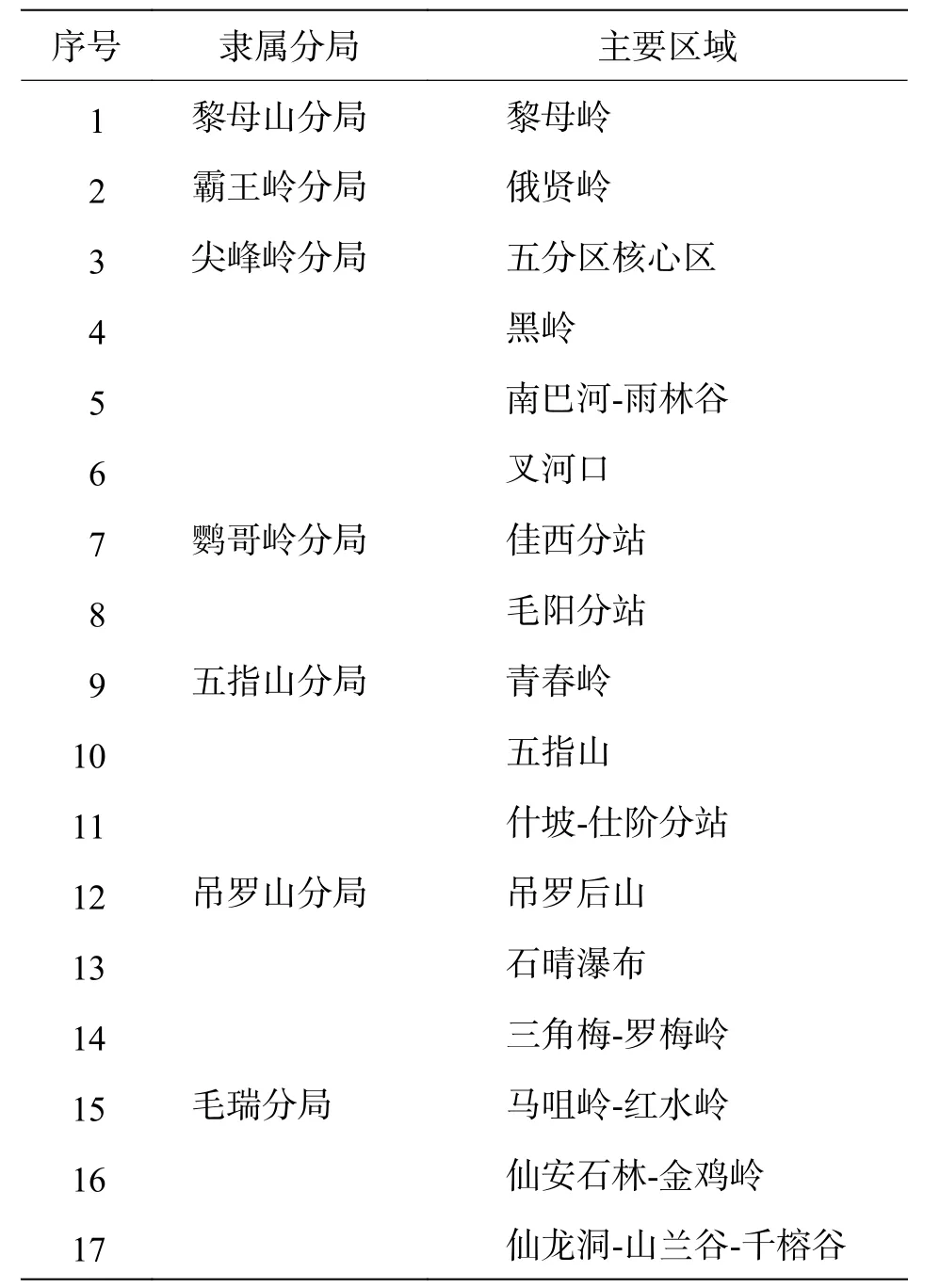

2.5 优先监测区域运用排名前98 的优先监测物种(表5)作为指示种,通过Dobson“互补子集”,结合调查分布数据分析,划分出17 个兰科植物热点分布区[18](表6)。再优化监测区域方案后得到以下3 个结果:(1)用Dobson 筛选法排序,结果见表7;(2)考虑到各地区样方数量不同,将样方数量与指示物种之比得到各地区的每监测1 个指示种所需要的样方数量,并进行排序,结果见表8;(3)对各地区独有指示种数量排序得到结果,结果见表8。最终对3 个结果权重相同的情况下,排序打分得到结果(表9)。

结果表明,只需重点监测黎母岭、马咀岭—红水岭、俄贤岭—王下、五指山主峰、尖峰岭五分区、叉河口、青春岭、三角山—罗梅岭、吊罗后山、仙安石林—金鸡岭这10 个区域,就可监测到85.00 %以上的兰科植物物种,且监测样方数量仅占17 个区域样方数量的44.14 %。再将未被纳入优先监测地区独有的兰科植物重点监测,筛选出毛阳分站的窄果脆兰(Acampe ochracea)、南巴河—雨林谷的须唇羊耳蒜(Liparis barbata)、佳西的多花地宝兰(Geodorum recurvum)相关样方,这样点面结合,可监测近90 %的兰科指示种(表10)。

表5 海南热带雨林国家公园兰科植物优先监测保护物种评分排名

续表5

续表5

表6 海南热带雨林国家公园兰科植物热点分布区

表7 海南热带雨林国家公园热点分布区指示种数量排序

表8 海南热带雨林国家公园热点分布区监测单个指示种需要的样方数量排序

表9 海南热带雨林国家公园各地区独有指示种数量排序

表10 优化后的监测样地分布

3 讨 论

兰科植物是被子植物中最大的科之一,将其作为指示物种研究被子植物的濒危情况极具代表性;余文刚等[9]记录了海南兰科植物77 属202 种,周康等[19]对海南自然保护地资源调查记录了67 属193 种,在前人基础之上,笔者对海南热带雨林国家公园内的兰科植物资源进行调查有所完善,并进行对比分析发现,有一定差异。一方面体现在前人对海南兰科植物的研究基础之上笔者进一步深入探究及物种清查;另一方面是兰科植物在早年间保护机制不健全,商业行为破坏较为严重,导致兰科植物物种减少;以毛瑞片区为例,国家公园的建立,大大减少了商业干扰,保证兰科植物稳定的生存环境,促使多样性逐渐增高。本研究对毛瑞分局进行资源调查记录102 种,兰科植物多样性不亚于其他片区,因此,对兰科植物长期研究和高强度保护皆为必要的工作。

海南岛作为大型热带海岛,地理位置与气候环境独特,兰科植物特有成分是印证这种独特的因素之一,本次共调查到海南特有成分(包括海南特有种和中国仅海南分布种)共计28 个;调查发现中国仅海南分布种在前人基础上上增加了2 个,一是广椭牛齿兰(Appendicula ovalis),该种原分布于马来西亚半岛、苏门答腊、爪哇岛、婆罗洲、苏拉威西岛[33],二是长茎兰(Cymbidium lii),该种原本分布于喜马拉雅西北、日本、中南半岛、马来西亚、菲律宾、新几内亚和澳大利亚[12]。但海南特有成分被纳入《国家重点保护野生植物名录》的仅6 种,分别为海南特有种海南金线兰(Anoectochilus hainanensis)、海南石斛(Dendrobium hainanense)、海南鹤顶兰(Phaius hainanensis),中国仅海南分布的美花兰(Cymbidium insigne)、海南钻喙兰(Rhynchostylis gigantea)、长茎兰(Cymbidium lii)。而莫氏曲唇兰(Panisea moi)、长茎兰(Cymbidium lii)调查中仅发现一个分布点,数量不超过5 株,生境极为严峻,随时可能遭到大水淹没或人为采摘导致分布点消失,保护工作尤为迫切。

余文刚等[9]对海南兰科植物不可替代性的分析结果显示海口、文昌、屯昌、琼海等地不可代替值较低,而保亭和陵水不可替代值较高。本研究虽然仅局限于海南热带雨林国家公园范围内,但也分析出了17 个优先保护的区域,涉及到海南热带雨林国家公园各个分局的一些重要山峰或管护范围,是在地域尺度上更精细的突破。

覃海宁等[34]对30 068 种被子植物濒危等级进行评估,共有3 363 种受到不同程度的威胁(518 种极危,1 152 种濒危,1 693 种易危);其中,兰科植物共653 种,是被子植物种受威胁最严重的类群,占受威胁总数的19.42 %。本研究调查到受威胁兰科植物81 种,其中包括国家一级重点保护野生植物2 种,国家二级重点保护野生植物18 种。另外,有148 种兰科植物受到不同程度的破坏,其中78 个种存在资源过度利用(观赏、药用)、99 个种生境破坏(工程建设、放牧、森林砍伐、科研调查)、58 个种气候变化(干旱、霜冻、台风)、80 个种保护不力(保护区覆盖不全、与经济利益冲突)(附表1)。生境破坏是威胁兰科植物最为重要的因素,6 种被纳入国家一级、二级重点保护野生植物的海南特有成分均出现在这一因素中,极具保护紧迫性。通过兰科植物优先保护评分,筛选出12 个保护指示种,结合监测区域(面)的筛选,可监测85 %以上的兰科植物物种,且监测样方仅占17 热带监测区的44.14 %,有效地提升了监测效率,再将窄果脆兰(Acampe ochracea)、须唇羊耳蒜(Liparis barbata) 、 多 花 地 宝 兰(Geodorum recurvum)等列入样方(点)监测,达到“点—面”结合监测,监测指示种达到90.00 %。

近年来大量新种、新记录种的发现使得人们的关注度越来越高,威胁压力也随之增大,受人为因素、种群繁殖因素、种群年龄结构、种群调节、集合种群、种群生存力等因素严重影响[28];物种灭绝以每年4 ~ 40 个,而未来能以400 ~ 4,000 个的速度急速减少[35]。气候和土地利用变化将可能更多的影响到物种的繁殖和生存[36−37],其具体包括:(1)盗采现象时有发生,如盗采石斛(Dendrobium nobile)和束花石斛(Dendrobium chrysanthum)作为药 材[38]; 盗 采 兰 属(Cymbidium) 、 兜 兰 属(Paphiopedilum)、蝴蝶兰属(Phalaenopsis)等植物用作观赏。(2)人为活动导致的生境丧失,如与当地农户经济林重合,生存空间被压缩;(3)气候变化导致的种群数量减少,如台风、洪水、极端低温等导致物种栖息地破坏或植株死亡。

目前现有保护的方式是就地保护和迁地保护、建设保护区、建设森林公园等[37,39],还缺少完善的保育机制。海南热带雨林国家公园的保育是一项长期的工作,除了对兰科植物的种群动态监测,在必要时还需人力介入对保育策略进行合理的干预,以免物种因人为或自然因素走向灭绝。