平凡而生动的:社会主义新国画的审美精神

——以上海中国画院1957—1966年的创作为中心

刘旭光

观看一幅创作于“十七年”时期(1949年—1966年)的中国画,无论人物、山水还是花鸟,立即能感觉到一种鲜明的时代特征,这种特征在1949年之前的几年就渐渐出现了,并在20世纪80年代逐步消失。这一时期的中国画创作,体现着中国传统绘画在社会主义新时代的应变与更新。这些作品所体现出的审美精神,可以用这样一个短语来概括——“平凡而生动的”。这种审美精神体现在题材上,也体现在艺术语言上,更体现在整体风貌上。时过境迁,这一时期的中国画的新变慢慢内化到了中国画更激进的变革中去,但当它们呈现在一位当代观者的眼前时,仍然有一种鲜明的时代特色,使得它们别有一种魅力,呈现出一种独异性,吸引人们去关注这样一个问题:一种传统的文化形式如何在社会变革中进行更新与革故,并进而为更深刻的发展奠定基础。在这一时期的作品中,体现着一种理论话语与创作话语的转型,这些话语仍然影响着我们今天对中国画的认识与诉求。那是一种什么样的话语?是如何发生的?

一、事业编制:1949年之后国画家的身份转变

1949年的国画家们面对着这样一个困境:新中国诞生了,他们应当画什么,应当如何谋生?谋生的问题尤其严峻,大约从20世纪初期开始,在上海、广州等地的画家们就可以通过挂出润例进行公开的市场出售,接受订单并按订货人要求进行创作,这些艺术家的行为与生存方式实际上等同于卖艺为生的小作坊主,这一点在海派画家处尤为典型。稍晚一点在北京也出现了相似的现象,陈师曾、余绍宋等官员出身的文人画家都挂出润例进入市场,特别是1924年余绍宋辞去公职,克服了“画本雅事,售之为耻”的心态,正式挂出润例,标志着文人画家正式转型为职业画家。而1925年松风画会这个由清室贵胄、清廷遗老和遗臣、宫廷画家结社而成立的画会,也挂出润例投身市场,这意味着文人官宦出身的国画家们接受了依市场而生的这一职业艺术家地位,并且在之后的20余年中,一直以此为生。但新中国采取社会主义公有制,对个体工商户进行了私有制改造,公开的书面买卖市场迅速萎缩,并不是因为买卖非法,而是因为买家没有了,原来依市场而生的画家们在生活上都陷入了困顿。他们何去何从?以上海为例,市政府新设了一些事业单位,比如新国画研究会、上海美术家协会、上海人民美术出版社、上海文史馆、上海美术展览馆和上海工艺美术学校等机构,这些文化机构可以将一些知名国画家吸纳到体制中,给予固定甚至较高的薪酬,如颜文樑、林风眠、关良和朱屺瞻都属于上海文史馆,但毕竟可吸纳的人数少。画家们还可以进入中小学校、文化站、工人文化宫等成为美术老师,这也是国画家们不错的选择。应当说,当时只要能进入社会主义文化体制,获得事业编制,成为事业单位的领薪的人员,成为“国家的人”,就是一个非常好的出路。

但这只能解决一小部分人的问题,现实是,生活的困境使得大量的国画家不得不回到手工艺人的行列之中。据一些粗略的估算,解放初期上海大约有三四百人从事国画创作,其中一流画家约有三四十人,大部分人进不了体制,又不能以卖画为生,不得已,画家们重新回到手工艺品的生产行列中,在大约1956年6月30日《新民报晚刊》的一则本报讯中作了这样一个报道:

国画与工艺品生产相结合 上海国画工作者互助组取得成就

本报讯:上海的一部分国画工作者自1954年组织互助组、与美术工艺品生产相结合以来,取得了成就,逐步解决了生活问题。

组员们除从事国画创作外,经常工作是替出口檀香扇的扇面做加工工作,其次是替百货公司的宫灯绘画,或从事其它美术设计工作。由于国画作者参加这种工作的结果,使我国出口的檀香扇的艺术价值有所提高,扩展了檀香扇的销路。

但7月3日的《新民报晚刊》的报道更能说明问题:

老画师绘檀香扇,日夜辛劳

一副扇面三分钱,真不合理

本报讯:上海国画工作者互助组画师们的工作待遇极为菲薄。这个互助组的一百十多位画师的经常工作是替出口檀香扇(包括宫扇)的扇面做加工工作。但是,目前画一幅画的最低代价只有三分钱,平均每天画三十幅,也只能拿九角钱;每幅最高代价是六角一分,但这种画一天只能画一二幅,工钱因而也不过是一元左右。据互助组统计,有60%的画师每月工钱是三十五元到四十元,20%的画师可以拿到五十五元,而有20%的画师每月只能拿十七八元钱。由于这样,有一半画家生活非常困苦,经常负债度日。画家黄亭山在迫不得已时,把家里的茶杯也卖掉了。

从报道反映的情况来看,国画家们重新成为手工艺人,且丧失了生活保障,即便优秀的画家如江寒汀、钱瘦铁、陆俨少,都需依赖画扇为生,而吴湖帆等人,则需要通过变卖所藏维持生计。这种窘境应当是全国的国画家们的普遍状态,大约由于这个境况,1956年2月,在中国人民政治协商会议第二届全国委员会上,著名画家叶恭绰和陈半丁共同提出了名为《继承传统,大胆创新,成立中国画院》的提案,拟请专设研究中国画机构,希望通过中国画机构把中国画从业人员吸收到文化体制中来。这个提议引起党和国家领导人的重视。同年6月1日,周恩来总理主持国务院常务会议,会上通过了文化部提出的《文化部关于筹建中国画院和中国戏曲学院的报告》,决定在北京与上海各成立一所中国画院。6月25日,文化部颁发了《文化部关于建立中国画院的实施方案(草案)》。

具体的组建过程颇费周折,北京的中国画院成员由居住在北方的著名中国画家组成,上海的中国画院成员由居住在南方的著名中国画家组成。北京方面由叶恭绰负责筹备,上海中国画院筹备由赖少其负责。1956年7月上海成立了“上海中国画院筹备委员会”,经过吴湖帆等人的提名与协调商议,最后确定了69人进入上海中国画院。上海中国画院于1960年6月才正式成立,但从1957年开始,上海中国画院就展开了实际工作,相关人员也领到了工资。

这些琐细的历史细节的意义在于,画家们的实际生存状态和他们的创作之间,有一种决定性的关系,在中华人民共和国成立之后的七八年的工夫,文人出身的国画家们完成了一次激烈的转型,一部分人顺势而上,成为国家体制内的文化工作者,依托文联、美术家协会成为文艺战线的组织者与领导者,获得了高干待遇,成为政协委员;另一部分人进入诸种文化事业单位与教育单位,成为领工资的国家干部,承担起文化教育与文艺宣传工作;第三部分人则成为手工艺人,承担各种美工的活儿。无论哪一种境况,这都意味着国画家身份的一个根本转变:从依托市场而生的自由艺术家,转变为国家体制内的文化工作者。前者可以根据市场需要自主选择画些什么和怎么画,后者是必须根据生产任务和宣传任务来进行创作,选择余地小。画家们的体制化意味着,写胸中逸气式的创作,对林泉之心的表现,比德式的创作,以人伦教化和佛道宣教为目的的创作,以及市井狎趣,都不适合了。画家们应当画些什么?

二、新国画用什么语言创作?

使得国画家们的生活陷入困顿的不仅仅是市场的消失,还有一个美学上的原因:国画家们要面对一种可以被概括为“中国画虚无主义”的美学指责。在无产阶级政权建设中,需要一种直接面向工农兵的文艺形式,需要具有宣传性与展示性的文艺形式,因此在造型艺术中,油画最受重视,其次是版画和壁画,最后是连环画。传统国画与这些艺术形式相比,无法满足当时的文化建设与政治宣传的基本要求,因此产生了“中国画的虚无主义”,其具体内涵是:在功能上,中国画不能作大画,不能作露天展示,不能反映现实,没有世界性,应予取消;在绘画的意识形态上,文人画家们表现闲情逸致的山水画、花鸟画及仕女图,不能反映社会主义革命时期的现实生活,无法满足无产阶级的文化需要,应当进行改造;最后,国画家本身所具有文人的阶级性质,使得他们本身被视为封建地主阶级的一部分,也是需要改造的对象。按当时的术语,是指中国画有“形式主义”“风雅主义”“主观主义”“公式主义”“宗派主义”“保守主义”等问题。这确实是国画家们在新社会的最初几年处于困境的思想根源。在这种中国画虚无主义的指责下,中国画迅速进行了变革。

1949年4月,来自解放区的新画家们在进入北京城之后,在北京中山公园举行了《新国画展览会》。参展作品呈现出了一种完全与传统国画不同的美感形态:技法上的写实性,题材上的现实感,画面色彩上向民间美术靠拢。展览迅速引发了关于中国画发展方向的大讨论,5月22日,《人民日报》“星期文艺”副刊组织了“国画讨论”专题,率先发表了蔡若虹的文章《关于国画改革问题——看了新国画预展以后》,指出新国画体现出了为人民服务的能力。紧接着江丰在1949年5月25日的《人民日报》上撰文《国画改造第一步》,指出此次展览是“具有划时代意义的大事情,因为它标志着那些供给有闲阶级玩赏的封建艺术——国画,已经开始变为为人民服务的一种艺术”。同时,美学家王朝闻发表《摆脱旧风格的束缚》一文,指出:“旧风格的改造主要依靠于生活实践及思想感情的改造,特别是真正的为群众服务的热情的培养,曾经长期熏陶在封建艺术里的我们,单纯的在表现形式本身用功夫是很不够的。”

这种观点迫使国画家们进行变革,其成果展现在1955年3月举办的《第二届全国美术展览会》。在这个展览上,新人物画和新山水画好评如潮,它们用传统方法表现劳动人民及其新的生活,这回应了时代对国画的要求,并形成了一种国画的新风格:传统的笔墨技法得到保留,现代的色彩观念得到应用,源自写生的现实景象,再加上具有宣传性的主题。国画在尽力满足时代对它的要求,它实际上呈现为用“彩墨”完成的写生图,因而这一时期的中国画也被更名为“彩墨画”。

情况在1956年发生了转变。1956年5月毛泽东提出了文艺上的“双百方针”,中国传统画包括文人画因此获得了生存空间,5月30日,《文艺报》发表社论《百花齐放,百家争鸣》,在谈到文艺各部门存在的问题时指出:“在美术部门,有人从资产阶级的美学观点出发,肆意地排斥国画。他们说只有西洋画的方法是科学的,中国画的方法是不科学的。在他们眼中,似乎只有人物画是有用的;当然,西洋风景画的方法还是好的;只是中国的山水画、花鸟草虫画却一文不值。他们对我国历代的文人画,不分青红皂白,一概采取排斥的态度。他们不仅肆意进行这类武断的宣传,而且在实际工作中造成了损害。”这是对中国画虚无主义的否定。

中国画虚无主义之被否定的最根本原因是对“民族形式”的肯定。1956年8月毛泽东在《同音乐工作者的谈话》中重新肯定了“民族形式”,还特意提到了“中国画”:

艺术的基本原理有其共同性,但表现形式要多样化,要有民族形式和民族风格……中国的语言、音乐、绘画,都有它自己的规律。过去说中国画不好的,无非是没有把自己的东西研究透,以为必须用西洋的画法……艺术有形式问题,有民族形式问题。艺术离不开人民习惯、感情以至语言,离不开民族的历史发展。艺术的民族保守性比较强一点,甚至可以保持几千年。古代的艺术,后人还是喜欢它……十月革命就是俄国革命的民族形式。社会主义的内容,民族的形式,在政治方面是如此,在艺术方面也是如此。

艺术的民族保守性这个观点对于当时的中国画来说极其重要,为抵抗中国画虚无主义提供了根据,而且民族形式关系到艺术的人民性,艺术的民族形式就是艺术工作者不断向群众汲取语言和形象的过程,因此“民族形式”也正是群众喜闻乐见的,是“群众观点”。

从这个背景来看,北京和上海的中国画院的建立,都是这个文艺政策的结果。政策的转变带来理论上的转向,1957年《美术研究》第4期发表了潘天寿的文章《谁说“中国画必然淘汰”?》,文章反对的是江丰对于中国画在功能上的否定,而在关于中国画的发展方向上,仍然是如何吸收西方绘画技法,特别是写实能力。他显然接受了“新中国画”的道路,新国画“新”在哪里:新内容——通过写生而呈现出的新的社会生活;新形式——现实主义。更具体地说:用来自西方的造型能力和色彩表达,刻画具有写实性的生活场景,再加上传统的笔墨功夫,以及点题式的宣传化的标题。

这显然关系到新国画采用什么样的艺术语言问题。艺术是有自己的语言的,而语言有其民族性、时代性和社会性,中国近现代的语言发展,一直处在普通话、方言、文言与外语四者的冲突与融合之中。这种语言上的复杂性,在中国画中也有体现。我们可以对中国画的语言作这样一个类比:文言文——文人画的笔墨传统;方言——民间美术;普通话——蒋兆和—徐悲鸿的学院化的造型艺术体系;外语——西方造型艺术观和现代主义艺术观。这个类比大致能揭示出现代中国画在艺术语言的复杂性与主要问题:诸种语言之间的冲突、对话与交融。

问题之一是对“文言文—笔墨传统”的继承,虽然这种语言不被当代民众所接受,并且无法反映现代生活与现代人的情感,但它毕竟是民族传统文化的载体之一,其代表性作品具有经典性并且有一套体系化的历史成果作为背景。对于一个现代人来说,这套话语的入门语法是《芥子园画谱》,这套话语的历史传统随着现代美术史学科体制的确立,现代印刷术的成熟与现代文博体制的确立,以及现代图像技术的普及,得到了深度梳理与全面传播,画家们可以临习的对象增多了,眼界开阔了,因此,这套话语非但没有衰弱,反而更加成熟了。

问题之二是,哪种艺术语言是中国画创作的“普通话”?普通话的推广需要借助国家权力,是国家政权根据其意识形态建设的需要而确立起来的,普通话是规范化、标准化、普遍化的语言体系,它借助学校教育体系和公共传媒得以传播与应用,它是所有民众都能听懂的,并且是书面语的主体。在现代中国画的发展历程中,由康有为—徐悲鸿—蒋兆和推动、引领一套新的艺术语言,这种语言以西方写实主义创造艺术为基础,以中国笔墨传统为辅,中西结合,既符合时代需要,又可以进行系统化的教学与训练,是科学性、民族性与艺术性的结合。这就像现代普通话的确立,得益于西来的语法学,又立足于民族语言实践。徐、蒋体系在解放后成为官方的中国画话语体系,成为美术学院所确立起来的新路与正路。这条道路的形成,既是现代中国画画家自觉学习西方艺术的结果,也是写实主义艺术观和造型观改造中国画的结果。

问题之三是,民间的艺术语言如何现代化?中国民间艺术随着现代中国艺术的发展对于民族性的重视而得到了肯定,民间趣味最初通过海派绘画和齐白石这样的民间画师出身的文人画家的创作进入了现代中国画创作的主流之中。之后随着中国革命的展开,对艺术的人民性的强调使得民间艺术语言得到重视并被学院的艺术家和传统画家所借鉴,并成为国画创作的一个重要维度,而如何在现代国画的创作中汲取民间美术的特色,这变成了20世纪中国画创作的一个重要课题。

问题之四是,现代西方的艺术语言,比如形式主义的美术观对形式语言与形式美的探索、表现主义主义对于心灵世界的表现、诸种现代派美术对创造性与独特性的追求,这些最新潮的艺术观念与艺术语言都在20世纪20至40年代影响了中国画的创作,一大批受过西方现代美术训练的艺术家提起毛笔作中国画,比如林风眠和关良,必然会对中国画的创作产生显见的影响,这种影响怎么评价,现代艺术的表现性如何融入到中国画的创作中?

四种语言之间的纠葛由于语言自身被赋予的意识形态性,使得绘画语言的选择本身成了意识形态立场的选择。文人画的笔墨传统在意识形态上是封建地主阶级的,民间是具有人民性的,西方现代的则是资产阶级的,写实基础上的国画则是社会主义新国画的基础。采用一种什么样的艺术语言,才能成为既是社会主义的,又是民族的?

社会主义的新国画,就是用国画这种传统艺术形式,反映和表现人民如何在党的领导下走进社会主义新生活,如何进行社会主义建设,这是个内容问题,而这种内容要求决定了现实主义是社会主义新国画的最重要的创作方法。同时,新国画的社会主义性质还要求人民性,即为人民服务的艺术,是广大劳动阶层能够看懂的,喜闻乐见的内容。而“民族的”,意指该民族历来就有的艺术形式,既应当是传统的,也应当是在民间一直存在的。“社会主义的”是内容要求,而“民族的”是对艺术语言的要求。这就产生了艺术语言上的交混现象——能不能用文言文来言说社会主义的内涵?应当可以,毕竟文言文是民族的,是传统的;能不能用方言来言说社会主义的内容?当然可以,这种艺术既是社会主义的也是民族的与人民的;能不能用普通话来言说社会主义的内容?——这是正路!

这三条道路在“十七年”时期的新国画创作中都有体现,从“十七年”时期的国画创作在当代的接受与影响来看,以文言文描绘社会主义的内容这条道路所取得的成果,得到了更高的评价。这条道路上的作品,产生了一种新的审美精神。

三、改造国画家与国画创作的新路

为什么说传统文人画的艺术语言与社会主义的内容相结合的道路成为那个时代的中国画创作留给后世的最重要的成果?可以通过对上海中国画院的创作为中心来考察这一时期中国画创作的成果。

上海中国画院的画师们,分专职和兼职两种,工资关系在画院的是专职,在其他单位,如上海美术出版社或文史馆的则是兼职,共69人(内有女画师九人)。最终名单和筹备之时吴湖帆的推荐名单有一些出入,但主体是相同的,也就是说,这个名单背后有一个共同的艺术观念在起作用。吴的提名手稿内容如下:

根据国画优良传统的成就为标准

甲字画家廿五人

刘海粟、唐云、贺天健、江寒汀、钱瘦铁、王个簃、郑慕康、谢稚柳、陆俨少、俞子才、张守成、陆抑非、朱梅邨、应野平、程十发、张大壮、白蕉、胡若思、陈秋草、周錬霞、吴青霞、顾飞、陈小翠、夏伊乔、陈佩秋

年老而尚具特别专长者九人

黄西爽(中医)、谢之光、沈剑知(博物馆)、陆小曼、叶露园、陈巨来(刻印专家二人)、吴朴堂(文管会)

乙字画家十二人

戈湘岚、吴少蕴(工画相)、刘伯年、张炎夫、潘志云、丁玉、张星阶(教师)、尤小云(兼工刻)、董天野、汤义方、王仁辅、郁文华

耐人寻味的是吴湖帆所说的“根据国画优良传统的成就为标准”。这个标准现在看来,仍然是笔墨传统,那些通过画油画完成美术训练转而画国画的画家在名单中较少(刘海粟是个代表。正式入选者中主要是解放前上海和南方地区的诸多中国画会的成员)。从这两个名单来看,文人画家,或者说继承中国画笔墨、气韵传统的画家,实际上借助于上海中国画院在新中国的文化体制内获得了立足点,画家们获得了成为上海政协和全国政协委员的可能,也可以通过成为文代会代表和文联代表参与到国家与地方政府的文化事业建设中来。这意味着,他们的画法虽然是传统的,但通过画院体制得到了新社会的接纳。

这些传统国画家们绝大多数是从《芥子园画谱》之类古代绘画入门之作开始学习绘画,掌握中国画的图像符号系统和基本的国画造型能力;然后通过临习古人作品,获得皴、擦、点、染等诸种国画技法和谋篇布局、落款题字等平面构成能力;再通过写生提高造型能力,从而能捕捉和传达对象生动的状态。同时他们还要临习书法,一来能够用毛笔写出饱满生动、富于质感与变化的线条,二来文人画的题跋落款都需要通过书法实现。最终,他们还需要学习文言诗文,用文气润画心,为绘画确立一种雅驯温润的文化底蕴,也为创作提供诗意的内涵。书、画、诗文,对于一个传统的中国画家,是必不可少的技能,传统国画家所能达到水准与境界,是由这三者构成的一个综合体所决定的。对于这些画家的作品来说,神、能、妙、逸的技艺品评尺度和“气韵生动”这一审美精神,构成了对作品的核心评价尺度,而这一切,都要落实到对于“笔”与“墨”的精确控制与微妙效果的传达上。

虽然关于“笔墨”与“气韵生动”的内涵有诸种争议,但大致上这两个词可能认为是吴湖帆所说的“中国画优良传统”的基本内涵,这也构成了中国画的民族审美特性的基本内涵。这个概括大致可以视为关于中国传统文人画的共识。这个共识应当说是被中国画虚无主义逼出来的,但传统国画家们仍然要面对艺术上的一些短板:靠芥子园与临摹古人所获得的造型能力是有限的,不能够准确造型;通过临摹获得的平面构成与色彩构成,上升不到形式美的普遍规律;笔墨技法又是经验性的,可以游离在造型能力之外,这就有可能使笔墨被单独强调,使得中国画成为材质化的水墨表现;所画内容,仍然被古代的国画范式所左右。“形式主义”“风雅主义”“主观主义”“公式主义”的指责仍然无法避免。这些上海中国画院的老国画家们,必须在中国画的优良传统和社会主义文化对国画的要求之间做出协调,而最现实的方案就是:用笔墨传统表现社会主义的内容。

用笔墨传统表现社会主义的内容的发生是中国画创作方式转变的结果,这种转变有现实的制度根源。上海中国画院首先是个创作单位,而创作任务是由上级单位指定或者本单位承接的,并且与党的政策的宣传相关。1958年5月中国共产党第八次全国代表大会第二次全体会议召开,会上通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线。为了响应总路线号召,画院根据3月向全国国画界提出的“国画结合工艺美术”的倡议,“许多画家坚决要求立即下厂下乡参加劳动锻炼。协会对此作出了具体安排,分长期、短期、巡回展览工作队、参观访问、手工艺加工等五种方式,分批组织下去。画家一面参加体力劳动,一面进行宣传辅导和收集创作素材。中旬,由赖少其、林风眠、关良、吴大羽、邵克萍、杨俊生、金梅生、谢之光等组成的四个巡回展览工作队,分赴上海东郊、西郊、北郊农村。王个簃、唐云、程十发、李秋君、朱梅邨、侯碧漪等批画师到上海久新、益丰两家搪瓷厂劳动锻炼。江寒汀、郑慕康、吴青霞等七位画师组成国画巡回工作队,到沪北郊区农村展出画作并参加劳动”。

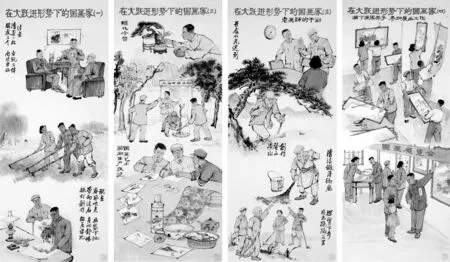

从这些信息来看,国画家们的生活与创作方式都发生了巨大变化。有一组创作于1958年的题为《在大跃进形势下的国画家》的国画生动体现了这种变化(见图1)。画中通过今昔的对比,鲜明呈现了国画家们的巨大变化:过去是文房清玩中画案头雅物,现在是在劳动之后共同创作;过去是模仿古人,现在是到自然与生活中写生;过去是自命清高、独立创作的文人,现在是画院画师,是放下架子深入到生活中,参加劳动,直接面对劳动人民的社会主义新画家;过去脱离生产,现在是社会生产的一部分。这四张画说明了新社会对国画家的改造,这种改造可以树立起来的典范是国画家王个簃。王个簃是吴昌硕的入室弟子,海派文人画的正统传人,1958年王先生等人就下放到益丰搪瓷厂,在包装车间参加劳动,努力做好“国画结合工艺美术”的工作。由于他在劳动中积极改造自己,从不迟到早退,因而在《人民日报》上受到表彰。1958年5月9日的《人民日报》上刊登了一条本报讯:

图1 《在大跃进形势下的国画家》四幅

让国画更好地为工农兵和社会主义建设服务

上海十一位国画家面向生产

两个月创作一百多幅脸盆和口杯的国画图案

本报讯 记者张风报道:上海十一位国画家正在两个搪瓷厂内参加劳动和进行搪瓷品的美术设计,试图通过国画结合工艺美术,使具有古老传统的国画艺术更广泛更有效地为工农兵和社会主义建设服务。两个月来,他们已经创作了一百多幅脸盆和口杯的国画图案,六十多幅已经制成成品,其中有花卉,有虫鸟,有人物。试销结果,消费者普遍认为搪瓷品的花色面目一新,试销品都很快销售一空……十一位国画家从下厂两个月的实践中,一致认为国画结合工艺美术,是一条正确的道路……上海国画界提倡国画结合工艺美术,决不是排斥国画创作。相反地,通过结合工艺美术,画家参加体力劳动,克服脱离实际、脱离群众、自命清高、生活圈狭小的缺点,国画创作的质量也会提高。十一位画家两个月来在工厂中与工人同吃同住同劳动,普遍认为思想上有很大进步,与劳动人民感情上的距离大为缩短,他们除了为搪瓷品作设计外,还创作了几十幅国画,数量与质量都比过去提高。

这篇报道说明,上海中国画院的新的创作得到了新社会的认可,中国画通过与工艺美术相结合,克服了脱离群众与脱离生活的指责,这可以视为新国画创作对于“中国画虚无主义”之指责在实践上的回应。这个回应可理解为:国画家们不再是封建文人或者靠给资产阶级卖画为生的帮闲,中国画不再是写胸中逸气,表达自我情感与心灵感受的手段,也不再是依靠传统“母题”与图像范式进行社会交往的手段,它现在是装饰,是社会生产的附属部分与社会生产的装饰。在上面这篇本报讯下面,还有一则关于这个报道的社评:

艺术界的喜事(编后)

人民创造了艺术,艺术应当为人民服务。上海十一位国画家在下了搪瓷厂以后,已经创作了一百多幅工艺美术作品,这是艺术界的喜事。

艺术原是随着生产、随着劳动而产生、发展的。剥削阶级为了自己的享受,垄断了艺术。几千年来,不是士大夫为御用而作宫廷艺术,就是无聊文人为帮闲而“为艺术而艺术”。今天,已是人民的天下,艺术应当为人民服务。

艺术为人民服务是延安文艺路线的核心观念,上海中国画院的创作,显然为中国画怎么为人民服务,怎么与社会主义建设相结合,提供了一个样板。在这个样板中,传统笔墨功夫,与社会主义的内容结合到了一起。《人民日报》的这一组文章说明这条新路得到了文化管理部门的认可,老画家王个簃也因此被树立为典型。这意味着,中国画在新时代成为一种装饰艺术,装饰性成了上海中国画院国画创作的美学特征,问题是,社会主义新生活需要的是什么样的装饰?中国画的装饰性应当怎么体现?这是一个美学问题。

图2 1958年搪瓷花样之两种,现藏上海中国画院

图3 1958年搪瓷花样之另一种,本图为上海搪瓷博物馆所藏实物照片,由上海久新搪瓷厂1958年生产,依据唐云画稿喷绘

四、平凡而生动的:社会主义新国画的美学特征

国画在新社会中遇到的首要难题是,应当传达一种什么样的美感?古代中国画所传达的美感经验,有冷逸、闲适、清新古雅、奇崛峻拔、含蓄隽永等,以及笔墨上的气韵生动,美学家王朝闻意识到了新国画除了新功能与新题材之外,还需要新“美感”,即通过写实手法而呈现出的对于“新生活”的热情与欣喜。这种认识马上被美术界的领军人物徐悲鸿引入山水画中,在1950年的《漫谈山水画》一文中,反对表现闲情逸致的艺术,要求现实主义,要求教育人民、鼓舞人民的作品。但这只是个原则问题,究竟画出什么样的感受,才是社会主义新国画的中正的选择?

这个问题的困难在于,如果在美感上继承传统国画,那么这种作品继承了民族性而得到肯定,但也可能因为没有体现出人民性而被否定;如果走向通过西方造型观念与色彩观培育出来的“彩墨”,走向水彩画式的写实与色彩表现,那么就有可能被指为“中国画虚无主义”。需要一套在题材与美感上相统一的美学观作为统摄,实际上整个“十七年”的国画创作,确实有这样一个整体的美学观,虽然当时没有被明确地概括,但却是画家们在创作中实际遵循着的——“平凡而生动”的艺术。

“平凡而生动的”可以作为一个最高的美学原来概括社会主义新国画。这一原则最早见于列宁在1919年的《伟大的创举》一文中,他向新闻工作者提出:“少唱些政治高调,多注意些极平凡的但是生动的、来自生活并经过生活检验的共产主义建设方面的事情。”这本是列宁关于新闻工作的选材原则,但在社会主义国家中演化为一切艺术作品所应当有的风格或审美精神——“平凡的”是题材问题,而“生动的”则是风格与美感问题。

什么是“平凡的”?对于艺术创作来说,对“平凡的”要求可以从内容、形式与呈现方式三个方面展开。“平凡的”形式,是指民众喜闻乐见的形式,对于造型艺术来说,诸如年画、连环画、墙报、版画、泥塑、剪纸等,民间美术的一般形式对于普通民众来说,就是平凡的。因此,对于国画家来说,如何让创作更贴近,或者仅仅是借鉴这些民间艺术形式,就可以被视为人民群众喜闻乐见的。平凡的呈现方式,应当是指艺术作品与普通民众的日常生活相结合的,民众可以在生活中接触到,无需通过专门化的艺术展示机构,无需专门化的展示空间,或者说,普通民众能够在自己的生活空间中就接触到这些作品,把演出与展示办到群众家门口,这是要求艺术呈现方式的平凡化。内容上的平凡,是指艺术以现实主义的方式,呈现日常生活中具体与细节化的东西,表现民众日常化的情感。内容上的平凡化必须考虑民众的认知水平,接受习惯和日常经验。这种题材上的平凡化,按当时的理论话语,叫做“走向生活”,画家王个簃在1958年有一张同名的画,很能说明这个问题。

图4 王个簃《走向生活》 设色纸本 89×40.5厘米 1958年 上海中国画院藏

平凡化对于国画创作来说,必须进行相应的图式转换。传统中国画有自己的图像体系:建立在比德传统上的花鸟画与建立在表现“林泉之心”与“烟云供养”基础上的山水画,以及佛道、渔樵、隐士高人、仕女孩童构成的人物画图,都需要转变。人物画转变为革命领袖与劳动人民,山水画转变为与劳动场景相关的自然风光,花鸟画转变为果蔬家禽。在上海中国画院这一时期的创作中,棉花、玉米、山芋、蚕豆、向日葵、芋艿、带鱼、荷包蛋等前人不入画的日常之物,现在皆可入画;一些前人偶有涉猎的对象如菱、藕、瓜、菜、虾、蟹等都得到了更多的表现,也有一些杰作诞生,如张大壮的《新豆涌到》《带鱼丰收》,来楚生的《山芋》,唐云的《人民公社养鸡场》,陈佩秋的《饱饱金珠胜似春》等作品。

平凡化并不困难,困难的是,平凡化是怎么可能有装饰性的?平凡之事、之人、之物怎么会具有美感?这个问题黑格尔在阐释17世纪荷兰的风俗画时曾经有过一段论述:“这里面,每一个人都表现出自由欢乐的感觉。这种合理的快慰所表现的心灵的明朗甚至在动物画里也可以见到,它们也见出饱满快乐的心情——正是这种新唤醒的心灵的自由活泼被画家掌握住和描绘出来了,荷兰画的崇高精神也就在此……所谓平凡的自然就应如此了解,才可以成为艺术的题材。”黑格尔的这段话可以看作对列宁所说的“平凡而生动的”这个命题的注解,在平凡而生动的对象里,有自由活泼的心灵!如果黑格尔的这个论断是成立的,那就意味着,平凡之物要具有美感,就必须呈现为一种活泼欢快的状态。实际上画家们就是这样处理的:一种活泼欢快的情感是“十七年”时期社会主义新国画的基调。因此,真正装饰性的不是平凡之物本身,而是平凡之物所体现出的活泼与欢快。

“平凡的”的三个方面,实际上体现着社会主义的价值观与意识形态对于艺术的基本要求,因此,“平凡的”,就是群众能够接受的,是为群众服务的。但“平凡的”还不是社会主义的,只有当艺术的三个方面的平凡与社会主义的意识形态相结合,才能说是“社会主义的”。“十七年”时期中国社会主义的意识形态,可以概括为以下几个方面:党的领导,无产阶级专政,社会主义公有制,民族独立与走群众路线。当这些内涵得到造型艺术的图像化呈现时,这些作品就是社会主义的。关于“党的领导”,在具体语境中可以落实为对党的领袖的敬爱,对党的历史的学习,把党的纲领与文件、党的领导人的某些言论作为工作与生活的指南,把个体的生活与党的存在联系一起,等等,形式多样,这是需要创作者灵活掌握的。关于“无产阶级专政”,对劳动的歌颂,对劳动者、建设者的赞美,以及建构与劳动者相关的隐喻体系,歌颂人民的力量,这成为宣传品、造型艺术、戏剧与文学等艺术形式集中去表现的对象。而关于“社会主义公有制”,体现为对集体主义的赞美,对集体劳作场景的描绘以及描述个体生活的安康,这些题材都可以成为赞同社会主义公有制,或者表现社会主义公有制的手段。文艺的社会主义性质要求文艺有宣传性,这种宣传是根据上级主管部门,特别是各级宣传部根据党的当下的方针政策,下达到文艺创作部门的。比如上海中国画院1958年出版的画册《歌唱总路线》所呈现出的作品,都以表现人民群众对总路线的欢快的拥护之情为中心。

创作出内容与形式上平凡的,又具有社会主义性质的作品,是社会主义文化体制对于国画创作的基本要求。但这种艺术应当遵循一种什么样的美感?——“生动的”。

什么是“生动的”?当我们借助对对象进行一个时间上的统摄,把事物在时间上的连续性统摄到一个时间点上时,也就是把它的时间性的形态统摄进一个状态之中,并且让这个状态成为一个可被直观的统一体,这个统一体把连续被领会的东西统握摄入一个瞬间之中,这就会产生生动感。生动感的产生是想象力的主观运动,是把一个静止的对象感知为运动的。生动感由于如黑格尔所说可以唤醒自由活泼的心灵,因而一直是审美愉悦的原因之一。

这种美感上的生动,或者说心理上的生动感,可以进行文化上的拓展,就国画而言,它至少可以从三个方面理解:

“生动”的第一重含义在于生动的形象。这意味着,将平凡的人与物,进行生动地刻画,这种生动刻画如果能够创造出“活的形象”,那么这个形象就是美的。这是中西方美学史上的共识之一,德国美学家席勒就认为“活的形象,这个概念用以表示现象的一切审美特性”。“活的形象”这个观念说明,在当时德国的美学和诗学里,有一种对于充满生气与精神活力,栩栩如生的、生动形象的普遍认同,这种形象被经验性地概括为“美”。这意味着,活的形象就是美的形象,这可以超越一个美学难题:审美对象本身是不是必须是美的?被呈现出的对象本身可以是不美的,但呈现出对象“生动”的一面,就可以让“生动”成为“对象的美”。这意味着萝卜青菜等日常事物,普通民众和乡村小孩,可以不“美”,但捕捉到他们生动的一个瞬间,就是对他们的“美的表现”。借助于“生动”,艺术可以超越生活本身的平凡。这为新国画描绘日常事物与普通人提供了一个美学根据:如果生动才是美的原因,那么绘画画什么本身不是大问题,任何平凡之物就都可以入画。这就能说明新国画总是着力于捕捉一个叙事性的瞬间,从而把画面生动化这一整体风貌的产生。

“生动”的第二重含义在于,在传统中国画的诗境中,“笔墨”这个中国画的传统艺术话语是以“生动”为审美特性的。在传统中国画中,笔法和墨法都既有其“法”,又有其自由与生动之处,这是中国古代画论中的传统观念,“生动”涵盖在包含笔墨在内的诸多绘画语言之上,是一个统摄性的审美范畴。这种审美观念是“平凡而生动的”这一审美精神所包含着的,这意味着,传统国画家们对于笔墨的生动这一传统审美精神的坚持是正当的。在“生动”这个点上,既是民族传统,又是当下的要求,这为画家们对于笔墨传统的继承,对于技术性的与形式性的绘画语言的探究,给出了一个美学理由。通过对于笔墨生动的追求,由此可以成为抵御中国画虚无主义中关于中国画的“形式主义倾向”的指责。

“生动”的第三重含义在于中国古代绘画美学的核心观念——“气韵生动”。从谢赫和张彦远开始,“气韵生动”就被视为艺术美的最高体现,是万古不易的至高原则。“气韵生动”贯彻在古代绘画语言的各个方面,无论是笔法、墨法,还是人物形象的神韵,山水的烟润,乃至画面整体所呈现出的气象,都可以从“气韵生动”的角度进行审美。对于“气韵生动”的美学价值的肯定,在近代以来中西美术的比较中,尤其得到强调,“气韵生动”成为中国美术相比于西方美术的民族特性所在,正是这种民族性,使它仍然可以成为新中国的审美追求,这或许可以解释为什么1958年在苏联举行的首届“社会主义国家造型艺术展览会”上潘天寿气韵生动的传统水墨作品《荷花》(画面上题为“露气”)仍然能够入选。

在“生动”的三重内涵中,塑造生动的形象是社会主义新美术所要求的,后两重内涵是中国传统绘画的民族性所在,这就形成了一个奇妙的组合:形象的生动保证了绘画的社会主义性质,而笔墨生动与气韵生动则保证了绘画的民族性与传统性。如果能够塑造出既体现笔墨生动与气韵生动,又是平凡而生动的艺术形象,那么这种绘画就是既弘扬了民族传统,又适合社会主义要求的绘画。这也正是“十七年”时期上海中国画院的画家们所遵循的创作原则。在这一原则中,吴湖帆所说的“国画优良传统”得以延续,这一传统正是这些画家们毕生追求与捍卫的,也是他们在革新时代的基本坚守;在这一原则的引领下,社会主义社会对于国画和国画家们的社会责任提出的新要求——反映生活的与为人民服务的艺术——也得到了满足。

纵观“十七年”时期以上海中国画院为中心的中国画创作,我们可以明显感觉到这些看上去“平凡而生动的”作品所体现出的审美上的新变,这种新变既包含着中国画在新的社会条件下被动的应变,也体现着在新的社会环境中中国画主动的创新。时过境迁之后,20世纪80年代初期这些画家都迎来了一个新的创作高峰,他们在创作主题上回到了文人画的传统领地,但他们的美感,他们的艺术语言,他们的技法,都呈现出了一种浴火重生式的变化。这些变化为中国画的传统与创新,给出了一种除“西化”之外的新的选择,他们的笔墨功夫与对气韵生动的追求依然如旧,甚至更加精湛,因为他们的造型能力显著提高了,表现力强化了,叙事性增强了,他们通过吸收更多的艺术语言和比较其他的艺术语言,对于笔墨与气韵有了更深刻的领会。应当说,上海中国画院在60年代及之后的创作水准,无论是花鸟画还是山水画,都超出了解放前的海派绘画,一种新的审美精神在这些创作中发生了,在这种审美精神中,中国传统笔墨与气韵得以传承,新的视觉语言得到吸收,审美现代性的因素得到融入,而画家们完成了一次自我超越。

- 上海文化(文化研究)的其它文章

- 数字文化创意产业赋能乡村振兴的作用机制和路径研究

- 谁配拥有现实:流量生态下的新媒体非虚构写作