作为学科的“书法”,问题重重

撰文=陈履生

2021 年12 月,国务院学位委员会在深入研究论证、广泛听取意见的基础上,发布了《博士、硕士学位授予和人才培养学科专业目录(征求意见稿)》及管理办法征求意见。其中将上一版《目录》中的一级学科“美术学”修改为“美术与书法”,如此,“书法”就成了一级学科,而在上一版中,“书法”只是“美术学”下的二级学科。这完全出乎人们的预料,却有其内在的原因,和当下高等教育的整体现状相关联。这如同2022 年“考研国家线”中的“艺术学”以361 分仅次于“文学”367 分,位列第二,高于“理学”的290 分,“工学”的273 分,“农学”的252 分,“医学”的309 分,反映了中国教育和社会价值观认同中的一些值得反思的问题。

作为二级学科的书法已经为人们诟病,书法是否能成为专业也是问题。但是,近年来,国家在弘扬传统文化、推动书法进课堂等多方面做了很多的工作,而且很多院校开设了书法专业,正所谓“星星之火,可以燎原”。而正成为燎原之势的书法专业,从一般性普及(而非学科)的意义上来说,几乎是一种潮流性的动态,混杂有各种社会原因,无关乎“书法”的本体。因此,对于当代书法的促进作用并没有体现,因为作为“书写”的衰落已经是江河日下。然而,从过去星星之火的几所院校有“书法”专业,到目前具有普遍性的“书法”学科,正是一步步颠覆着人们对于“书写”的基本认知。那么,在“书法”学科和“书法”教育支撑下的当代书法状况则不容乐观,依然是江河日下,由此带来的诸多社会问题显而易见,比比皆是。

对页作者近照

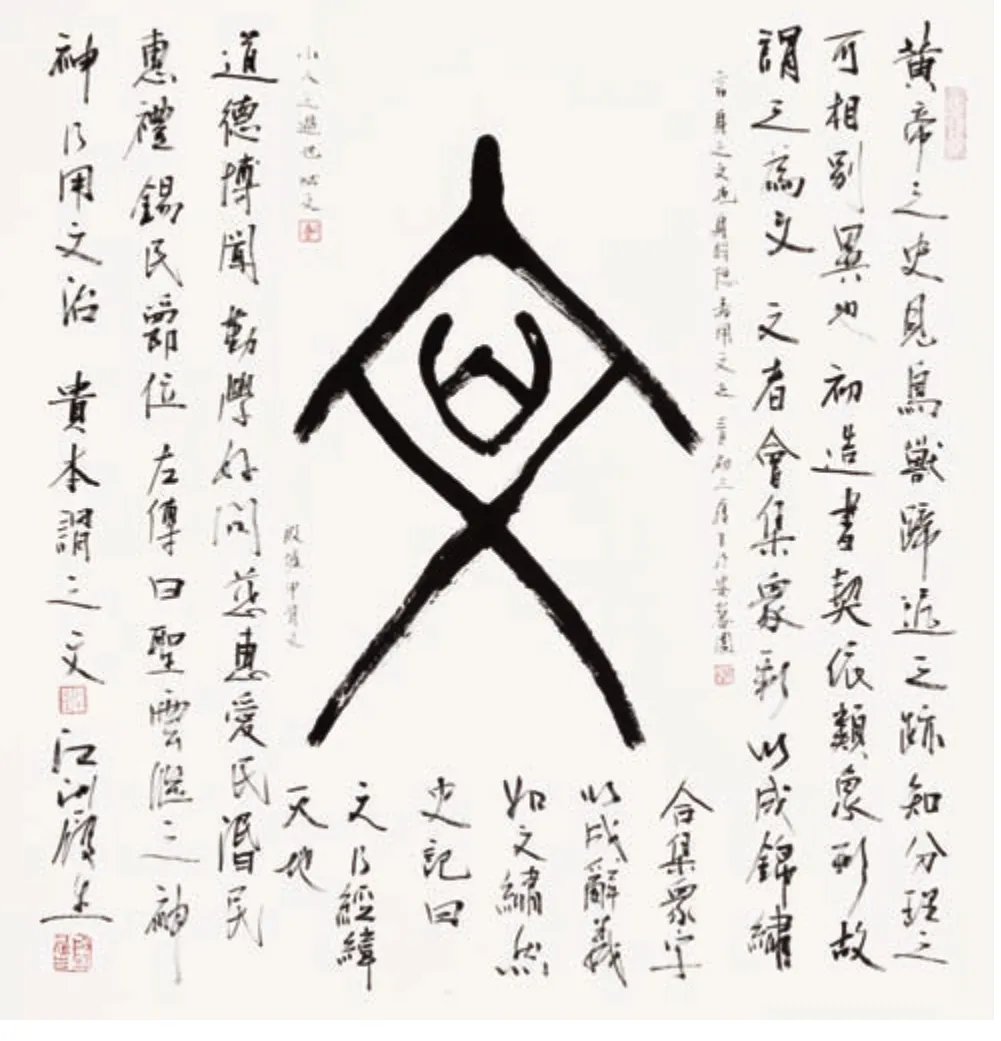

本页左图:陈履生 《无》

右图:陈履生 《文》

在高度普及的“书法”专业中,从教育系统的整体来看,“书法”这个专业是所有学科中门槛最低的,各类院校都有能力办属于自己的“书法”专业。工农商学兵,只要找个写字的“领军”人物,就能撑起这个专业,就能办起系科。一支毛笔走天下,说到底就是“写字”,如今只看到“写”的技术,难以看到什么“法”。能看到的“法”,不是在“吼”,就是在“射”,还有形形色色的表演以及利益驱使下的忽悠。而相应的,人们看不到艺术院校办理工科专业的。因为理工科有专业基础,有基础理论的团队,有完善的评价体系。社会对它的认识是学科的影响力,客观存在着在专业水平上的比较,也就有了“985”和“211”——这是现代化国家的基础,也是强大国家的必然。

世界上没有哪个国家把写字作为普遍性的专业,甚至作为一级学科。由此可以看到当下科技领域中存在的“卡脖子”困境,在教育这个本源上也存在着问题。而循此来看教育这一基础,把珍稀的教育资源用于“写字”之上,势必就会降低科技在国家中的地位,以及在青少年中的影响力,这也与现实中很多年轻人做梦都想成为明星的倾向有关。因此,写字、画画和唱歌、跳舞的人越来越多,随之相关的高等教育机构也就越来越多。那么,人口基数的膨胀就造成了“考研国家线”中“艺术学”处于高位。这之中不是招考的学校少,而是报考的人实在太多;人多了就要扩大教育的规模,而教育规模扩大了,又吸引更多的人;然而,教育规模的扩大有一定的限度,可是人的蜂拥而至却无法控制。人多了录取分数就高——细思极恐。

回到“书法”的高等教育中来看这一问题。当过去不称其为专业的“书写”积淀而成为精英艺术,数千年来,在书法史上也就是那么几十人。从“二王”到“颜柳”,从“苏黄米蔡”到元明清诸名家。而数以千年来写字的人则是无数,这之中还包括无数刻甲骨、写竹简的无名氏。那些无数的写字人的字迹,与他们的著作、他们的历史、他们的时代、他们的社会影响联系到一起的时候,都会转化为“书法”。可是,这些古代社会中无数写字的人都没有经过系统的、学科化的写字训练,所学也就是识字初期的“永字八法”而已。那完全是在书写应用基础上的修炼,是文化的涵养。而“书法”如今高度普及,很多人从小到老都在写字,但人们更习惯地称为“写书法”,因此“书法”就成了最为普及的大众艺术。这之中一部分人是学习,一部分人是爱好,另一部分人是休闲,还有一部分人是附庸风雅,更有一部分人是借此谋生、敛财,不一而足。但其共同点都与古代书写的具体应用无关,既不用写信,也不用写文,能够用到“写”的可能就剩下签名了。

如此,在没有应用的基础上却形成了上上下下的写字大风潮,而在此基础上的高等教育看似一种必然——有普及就有提高。这就关系到用何种方法提高的问题?(另当别论)显然,高等教育的形式是表明合法化的存在,其核心反映了人们在今天如何认识“书法”的偏差。显然,历史上的“书写”不需要合法性的论证,更不需要专业教育的支撑。

跨版陈履生 《辛丑迎春》70×244cm 2021 年

中国书法作为一门独特的艺术形式,是在一定范围之内发生、发展的,符合农业文明中社会发展的基本规律。“书法”作为中华文化走向成熟之境的一种文化载体,有着普遍应用的基础。“书写”作为中国文化的基础,在每一位识字读书有文化的人基础学习的孩童时代,那就是作文。此后,“写”的水平提高是潜移默化的过程,不是通过写字的专业教育而获得的,这是中国“书写”到“书法”发展的基本规律。因此,20 世纪中期以来高等教育中的书写课是与历史学、文学、美术等专业相关联的,大致还是在传统的框架范围之内。如果书法失去了与美术、历史和文学之间的关联,那么它仅仅是一种实操层面上的技术传授,就有可能成为今天普遍的抄录唐书宋词的抄写手。而这样一种技术传授的狭隘性,以及在专业层面上的狭窄化,必然会影响到整个书法教育的内在品质。这也就是近年来书法硕导、博导增多,书法硕士、博士无数,而书法整体水平并不乐观的原因所在。

写字是文科类专业的基本素养,而非专门。随着现代化的进程,随着汉字由繁体字变为简体字,随着电脑、手机和语音识别等数字化工具替代手写,人们看到规范的美术字体及电脑字体一统天下,人们也看到了牌匾艺术的丧失,这一切都说明了书写已经脱离基本的实用功能,正走向小众化,从原来普遍的“书写”变成少数人的“书法”。可是,与现实背道而驰的却是“书法”(实际上是“书写”)进入到高等教育体系中,而且规模越来越大,这就有点费解。

实际上这是用教育的方式来挽回“书写”的颓势,虽然已经竭尽全力,可是,除了队伍超常的扩容之外,书写的整体水平并未见到明显提升。相反,各类书法展览中呈现出错别字、古人诗词张冠李戴等问题比比皆是。例如2021 年第七届中国书法兰亭奖作品展开幕的颁奖仪式上,现场撤销了一位金奖,原因是其抄袭了第五届三等奖的获奖作品。这都说明,所谓的“书法”在今天实际上成了少数以此谋生的书写者的生存方式。

在数字化时代,不管是用何种方法来推动书写进课堂,或者把书写作为一种专门的艺术方式,都违背了中国书法发展的基本规律。把具有丰富文化内涵的书写变成了一种技术化的训练,在脱离了文化支撑的发展过程中,正在消解中国精英文化的内涵,呈现出中国传统书法在当代发展中的悲哀。

所以,今天日益小众化的“书写”在高等教育中的发展应该有一定的限度。而这门专业如果成为一级学科的话,就会让人们看到了文化和教育的尴尬。显然,这是具有中国特色的一种学科设置,它能获得如此高的教育地位说明中国教育存在着许多需要反思的问题。当代的中国高等教育应该把主战场转移到科技领域,让更多的科技学科成为一级学科。让审美教育作为普遍性的教育方式,是否升为一级、二级学科并不具有特别重大的意义。重要的是通过普遍性的审美教育来提高人文素养,从而在不同的专业之外获得人文素养的基础,而非像“书法”这样专业的或高层级的教育。显然,回到“书法”的原点上,以人文素养作为基础,“书写”的意义将超越专业自身。

从历史到现实来观察,在美术教育的发展过程中衍生出了设计教育,设计教育是为了社会所需的一种调整与发展。那么,当今社会是否需要如此多写字的专家?像博物馆、美术馆过去有一些专门的书法家来写展览的标签、前言,但是现在没有了,绝迹了,都是电脑打印,这是与时代趋势相符合的一种萎缩和淘汰。显然,“书写”失去了基本的应用,那高等教育的必要性是值得商榷的。