某院近10年血流感染病原菌分布及耐药趋势分析*

郑巧伟,罗赛赛,任晓东,陈延绅,张迪,封卫毅,魏友霞

(西安交通大学第一附属医院药学部,陕西 西安 710061)

血流感染是指各种病原微生物侵入血液循环、大量繁殖,从而引起全身感染、中毒和炎性反应的感染性疾病,耐药菌引起的血流感染死亡率较高[1]。1998年至2016年,非洲马拉维医院的血流感染监测数据表明,非伤寒沙门菌、肠道沙门菌、肺炎链球菌是血流感染的常见病原菌[2]。国内的监测数据显示,不同省份血流感染的病原菌分布不同,多为大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、表皮葡萄球菌等[3-4]。本研究中探讨了我院血流感染常见病原菌的分布及耐药趋势,以提高抗菌药物的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 仪器、试药与细菌

仪器:VITEK2-Compact型全自动微生物分析仪、VITEK MS型全自动微生物分析仪(法国生物梅里埃公司),配有药物敏感性(简称药敏)试验卡片;抗菌药物纸片、E试验条抗菌药物纸片(英国Oxoid公司);青霉素E试验条、万古霉素E试验条、亚胺培南E试验条、美罗培南E试验条(法国生物梅里埃公司)。

试药与菌株:药敏试验用Mueller-Hinton琼脂(法国生物梅里埃公司);质控菌株金黄色葡萄球菌ATCC25923、大肠埃希菌ATCC25922、铜绿假单胞菌ATCC27853,均购自国家卫生健康委临床检验中心。

1.2 病原菌来源

选取我院2009年1月至2019年12月收治的血流感染患者的血培养阳性标本,收集临床首次分离的非重复病原菌。

1.3 方法

分别采用VITEK2-Compact型全自动微生物分析仪和VITEK MS型全自动微生物分析仪鉴定细菌,操作步骤严格按仪器说明书进行;采用Kirby-Bauer(K-B)法及自动化仪器进行药敏试验,药敏试验结果判定参照美国临床和实验室标准化协会(CLSI)发布的《M100:抗微生物药物敏感性试验的执行标准2019》。

1.4 统计学处理

采用WHONET 5.6软件分析药敏试验结果,其余数据采用SPSS 24.0统计学软件分析。病原菌的种类、检出率及季度分布行χ2检验;主要病原菌的耐药率变化行杜宾-沃森(DW)检验,先进行回归分析,再按年份建立差分自回归移动平均(ARIMA)模型,若DW检验结果不确定,则参考时间序列自相关分析判定耐药变化趋势。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 主要病原菌种类和检出率

共分离到病原菌7 628株,其中革兰阴性菌4 472株(58.63%),革兰阳性菌2 929株(38.40%),真菌227株(2.98%)。主要病原菌的检出率由高到低分别为大肠埃希菌>肺炎克雷伯菌>表皮葡萄球菌>屎肠球菌>金黄色葡萄球菌>铜绿假单胞菌。革兰阴性菌中大肠埃希菌的检出率从2009年的21.30%升至2014年的33.11%,降至2019年的23.42%;革兰阴性菌中肺炎克雷伯菌的检出率从2009年的6.86%升至2019年的14.72%;革兰阳性菌中表皮葡萄球菌的检出率2012年最高(10.70%),2019年降至4.35%;其余病原菌检出率波动不大。详见表1。

表1 2009年至2019年血流感染主要病原菌种类及检出率[株(%)]Tab.1 Species and detection rates of main pathogenic bacteria inducing bloodstream infection from 2009 to 2019[strain(%)]

2.2 主要病原菌季度分布

血培养中大肠埃希菌主要分布在第3季度,第1季度最低。肺炎克雷伯菌第3季度和第4季度分离数量较多,第1季度最低;与第1季度相比,肺炎克雷伯菌第3季度和第4季度分离数量显著增加(P<0.05)。表皮葡萄球菌第4季度分离数量均最多;与第2季度相比,第4季度分离数量显著增加(P<0.05)。与第1季度和第2季度相比,铜绿假单胞菌第3季度分离数量均显著增加(P<0.05)。其余病原菌季节变化不明显。详见表2。

表2 2009年至2019年主要病原菌季度分布[株(%),n=7 628]Tab.2 Quarter distribution of major pathogenic bacteria from 2009 to 2019[strain(%),n=7 628]

2.3 主要病原菌耐药率变化趋势

2.3.1 主要革兰阴性菌

大肠埃希菌对阿米卡星、庆大霉素、左氧氟沙星的耐药率均呈总体下降趋势,从2009年的8.47%,66.10%,74.58%分别降至2019年的0.44%,40.55%,60.62%(P<0.05);2018年至2019年对哌拉西林他唑巴坦的耐药率升至5.80%~6.10%;对碳青霉烯类抗菌药物一直保持较高的敏感性。肺炎克雷伯菌对阿米卡星和头孢哌酮舒巴坦的耐药率均呈总体上升趋势,对头孢他啶和头孢吡肟的耐药率均呈总体下降趋势。铜绿假单胞菌对环丙沙星、亚胺培南、左氧氟沙星的耐药率均呈总体下降趋势。大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌对其他主要抗菌药物的耐药率均保持平稳。详见表3和图1。

表3 2009年至2019年大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌对主要抗菌药物的耐药率及变化趋势Tab.3 Resistance rates and change trends of Escherichia coli,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa to major antibiotics from 2009 to 2019

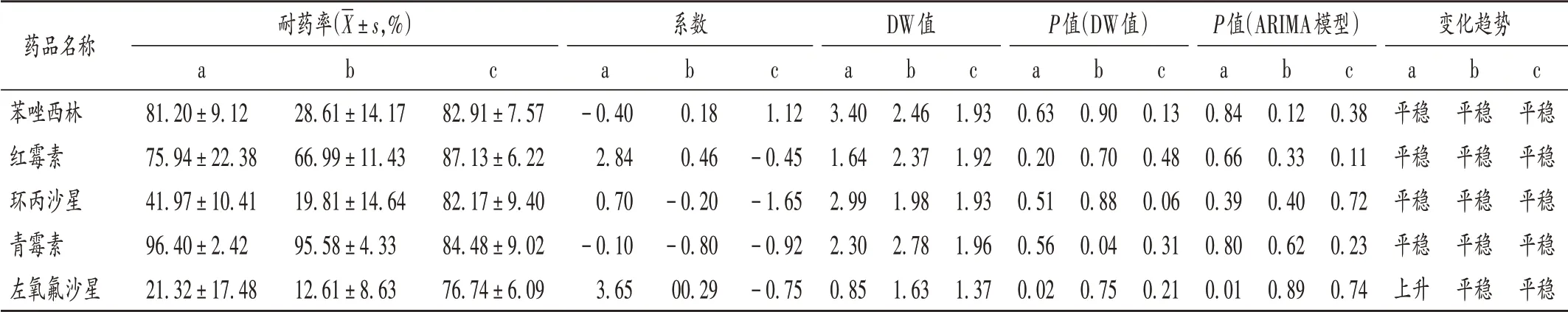

2.3.2 主要革兰阳性菌

表皮葡萄球菌对左氧氟沙星的耐药率由2009年的21.43%升至2019年的45.24%(P<0.05),对苯唑西林、红霉素、环丙沙星和青霉素的耐药率均呈平稳状态;金黄色葡萄球菌和屎肠球菌对苯唑西林、红霉素、环丙沙星、青霉素、左氧氟沙星的耐药率均呈平稳状态。详见表4。表皮葡萄球菌2017年对万古霉素的耐药率为2.44%,2012年对利奈唑胺的耐药率为5.00%,其余年份对万古霉素、利奈唑胺、替加环素、替考拉宁均敏感;金黄色葡萄球菌对万古霉素、利奈唑胺、替考拉宁、替加环素均敏感;屎肠球菌2010年对利奈唑胺的耐药率为5.00%,2013年和2019年对替考拉宁的耐药率分别为3.57%和2.78%,对万古霉素的耐药率为2.56%~5.00%,对替加环素均敏感。

表4 2009年至2019年表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、屎肠球菌对主要抗菌药物的耐药率及变化趋势Tab.4 Resistance rates and change trends of Staphylococcus epidermidis,Staphylococcus aureus and Enterococcus faecium to major antibiotics from 2009 to 2019

2.4 混合血流感染

共检出混合血流感染患者702例,主要合并感染大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、屎肠球菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌等病原菌,分别为277例(39.46%)、174例(24.79%)、168例(23.93%)、83例(11.82%)、77例(10.97%)、66例(9.40%)。其中,合并2种病原菌的检出率为84.90%。

2.5 多重耐药菌检出率

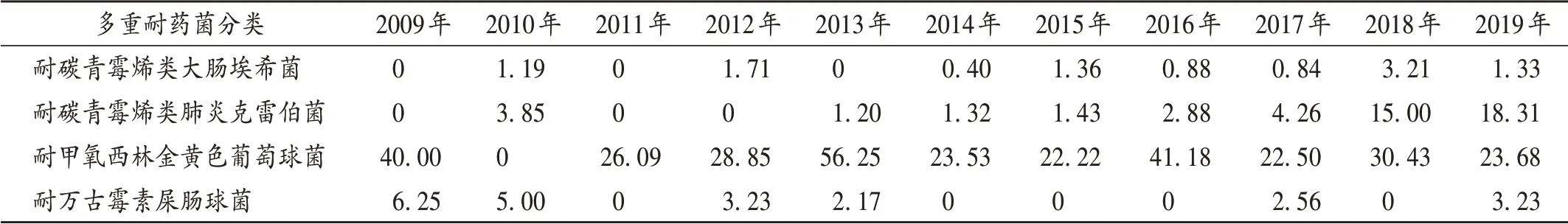

多重耐药菌中,耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌的检出率呈总体上升趋势,其他多重耐药菌的检出率均存在波动性。见表5。

表5 2009年至2019年多重耐药菌检出率(%)Tab.5 Detection rates of MDROs from 2009 to 2019(%)

A.大肠埃希菌B.肺炎克雷伯菌C.铜绿假单胞菌图1 2009年至2019年3种革兰阴性菌对主要抗菌药物的耐药趋势变化A.Escherichia coli B.Klebsiella pneumoniae C.Pseudomonas aeruginosaFig.1 Changes in drug resistance of three gram-negative bacteria to major antibiotics from 2009 to 2019

3 讨论

本研究中病原菌以革兰阴性菌为主,分离最多的为大肠埃希菌,其次为肺炎克雷伯菌和表皮葡萄球菌,与李春香等[5]的研究结果一致。2016年至2017年《全国血流感染细菌耐药监测(BRICS)报告》(以下简称《报告》)显示,分离的病原菌中革兰阳性菌为28.50%,革兰阴性菌为71.50%,常见的前3位病原菌分别为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌[6]。本研究中大肠埃希菌的检出率高于其他监测机构[6-8],但低于《报告》中全国33家三级医院的检出率;且欧洲和非洲报告凝固酶阴性葡萄球菌和非伤寒沙门菌分别是芬兰和马拉维血流感染的主要病原菌,与中国有所不同[2,9]。血流感染病原菌的分布差异可能由不同国家、不同区域具有独特的社会、经济和环境因素造成[10]。

近年来,国内外研究提示,血流感染耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(CRKP)的发生率增加。一项8年的监测结果显示,2014年血流感染CRKP的发生率相较于2007年增加了44倍[11];国内血流感染CRKP的发生率为10.00%~50.00%,随地区及医院等级不同差异明显,但总体呈快速上升趋势[12]。本研究结果显示,2009年至2019年肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药率基本平稳(平均不足5.00%),低于陈云波等[6]的监测数据;但2018年至2019年CRKP的检出率大幅增加(分别为15.00%和18.31%),为此前最高值(4.26%)的3.52~4.30倍。铜绿假单胞菌对亚胺培南的耐药率虽呈下降趋势,但仍居高位,对美罗培南的耐药率则无显著变化,均略低于2017年至2018年的中国细菌耐药监测 研究数据[13],但均高于文献[6]中的17.80%和11.40%。一项Meta分析结果显示,碳青霉烯类抗菌药物暴露是耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌感染的第一风险因素,其次是医疗器械的使用[14]。故需严格管控和密切监测碳青霉烯类抗菌药物的使用,同时谨慎进行侵入性操作。

多重耐药菌指对3类或3类以上的抗菌药物同时具有耐药性的细菌,常见危险因素为引流管留置、气管切开、住院时间超过7 d、低蛋白血症、手术、广谱抗菌药物暴露等。本研究中发现,CRKP 2009年至2019年的检出率呈总体上升趋势,其他多重耐药菌的检出率存在波动性。故需继续严格执行手卫生,加强多学科合作,严格落实抗菌药物应用管理政策,加强多重耐药菌的相关培训,抑制细菌耐药。

肠球菌引起的血流感染中,屎肠球菌的检出率高于粪肠球菌。欧美地区一项研究中,粪肠球菌是引起血流感染的主要肠球菌[15],但欧洲国家屎肠球菌引起的血流感染亦在增加[16]。本研究中分离出屎肠球菌396株,耐万古霉素屎肠球菌7株(1.77%),高于《报告》中全国33家三级医院平均水平的0.60%[6],远低于2007年至2016年欧洲国家血流感染检出率的5.88%~16.70%[17]。本研究中未检出耐万古霉素、利奈唑胺、替考拉宁的金黄色葡萄球菌,提示上述药物仍是治疗血流感染金黄色葡萄球菌的首选药物。

血流感染具有季节性趋势,夏季感染风险增加[4,7,18-19]。本研究中第3季度和第4季度肺炎克雷伯菌的分离数量与第1季度相比均显著增加,铜绿假单胞菌和表皮葡萄球菌分离数量分别在第3季度和第4季度占优势。

混合血流感染可延长患者的住院时间,增加治疗费用;可能与患者免疫功能减退或儿童免疫系统尚未健全有关;消化系统疾病易造成肠内菌群失调及肠黏膜屏障功能下降,引起细菌移位而导致混合血流感染[20]。本研究中大肠埃希菌是混合血流感染最常见的合并感染病原菌,其次为肺炎克雷伯菌、屎肠球菌等,与文献[21-22]的结果一致。

综上所述,本研究中分析了2009年至2019年不同血流感染病原菌的分布特征及耐药情况,为合理使用抗菌药物、延缓细菌耐药的产生、有效控制医院内感染与多重耐药菌的流行提供参考。