“e考据”与近代中西文学交流研究

张 治

(中国海洋大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266010)

在当今丰富多变的数字人文研究方法中,“e考据”算是比较基础的一种手段。这个概念的提出,一般追溯至台湾地区著名学者黄一农先生处,见于他十多年前所撰有关明清天主教在华历史研究和《红楼梦》考证的多篇论文。当时在学界引发了很多反响,毁誉不一。赞美者多为长期“泡网”的年轻一代,他们认为黄一农提出了很好的检索思维。而批评者则认为黄一农夸大了“e考据”的作用,有时因学养不足而偏听轻信,虽依靠网络搜索发现了近代红学的新证据,但未能深探核心,在“外围的数据噪音”上做文章;或质疑他在网络上检索到的拍卖文物为赝品,从而围绕此伪造“实物”所作考据即不足信;更有直斥“e考据”本身存在成为“伪考据”之可能者。较为中肯的说法是:“e考据”运用于红学或明清史学研究时,主要做到了技术手段的革新,尚不能臻及“范式转换”之境;最成问题之处,在于如果证据尚未出现于网络,或是史料文献并未做成可供检索的数据库,“e考据”则无由开展。在传统的研究领域里,已有无数前人广搜文献、穷尽史料,“e考据”很难推陈出新。便于着手之处,实还在于边缘和跨界的材料,例如意义身份较微小之人物的周边信息,或是从文物收藏的角度寻找支持史料的佐证,等等。假如将这种“边缘和跨界”的性质加以强调的话,我们会发现在近代中西文学交流研究的领域里,“e考据”的方法有很大的发挥空间。故在此梳理总结其方法,并通过若干跨语言文化交流研究的个案实例进行描述,从而探索“e考据”真正可以做到突破旧研究方式的可能性与方向。

一、“e考据”的正名

值得注意的是,黄一农使用了英文词组“Electronic Textual Research”对译“e考据”,笔者略觉有些不妥。因为“考据学”在中国学术传统里历史悠久,不适合采用“Textual Research”或“文本考察”来指称它;根据海内外学术界对于中西古典学术传统长期以来的比较研究,可知“考据学”往往被对应参照西方古典学术史里的“Philology”或即“语文学”。因此,笔者更倾向于用“ePhilology”(e语文学)一词或是“Digital Philology”(数字化语文学)这个词组来对译。这两个名称皆非向壁虚构,前者见于几位西方古典学家合作完成的一篇论文,题为《e语文学:当书籍面向它们的读者谈话》;而约翰·霍普金斯大学出版社有一部创刊于2011年的中世纪文本与文化研究刊物,正是以“Digital Philology”为题。

《e语文学:当书籍面向它们的读者谈话》的第一作者,是珀耳修斯数字图书馆(Perseus Digital Library)的主持人、塔夫茨大学(Tufts University)教授乔治·克莱恩(Gregory Crane)。他兼研古典学和计算机科学,长期致力于数字人文技术领域。在这篇文章开篇他便提出,古典“语文学”(Philology)就是利用充分的文化语境来研究语言与文献,这意味着建立一种所有古代文化的系统研究,借用19世纪德国著名古典学家奥古斯特·柏克(August Böckh,1785—1867)的话说,即实现所谓“全面的古学”(scientia totius antiquitatis)。而“ePhilology”依托于数字时代的科技手段与工具,则会在更高层级的水平上追求这一目标。大而言之,不仅西方古典学如此,其他一切人文学科都可以通过数字和网络信息科技实现无远弗届的研究目标。

克莱恩所论主要是在数据库建设里实现的超级文本对古典文本研究的推助作用,受制于数据库的规模、版权等因素,想要进一步展开,还需要多借助于互联网的自由检索。目前在探索和运用“e考据”方法时,越来越多的学者也感到,面对新的技术条件,仍然应突出“考据”在其中的分量,明确其能力范围,弱化e手段或e工具所呈现的变化与复杂性;不通过数据库(自建、他建)、点对点通信等渠道,只是自由使用网络冲浪方式,在“万维网”上通过搜索获得信息,从而延伸支持其考据的研究。正如近年在文献学和印刷史等方面有杰出成就的学者艾俊川先生所言:

如果要评价E考据和传统考据的前途,我觉得 E考据肯定完胜。如果一个考据者学殖深厚,再用上E考证工具,真叫如虎添翼。

传统考据,即章学诚《校雠通义》“叙”中总结的“辨章学术,考镜源流”,其中最重要的工作在于“即类求书,因书究学”。而艾先生将“通过网络阅读电子图书、图像”的方式当作“e考据”的重要一环,通过网络获得文献和资料,是对传统学术通过藏书或图书馆解决问题的极大延伸,例如他查考《小莽苍苍斋藏清代学者书札》中一些误认和失考的人名,就是通过“e考据”完成的。但其中艾先生之所以能察觉原本整理者的疏漏,乃是凭借阅读古人手札积累的丰富书例经验,才能于无疑处生疑,从而生成精准的问题,明确“e考据”检索的关键词汇。他新近问世的印刷史著作《中国印刷史新论》,也可以看出采用了“e考据”方法,着眼于印章刻例、印刷字样的搜集对比,并以藏书家的丰富经验得出高明判断。

同样,从事西方哲学史、佛学史和东方学史研究的高山杉先生也曾公开声称,所谓面向一般大众的“网搜学”和适用于专家学者的“e考据”,同样可以让难住目前权威专家的学术问题迎刃而解。比如俄藏黑水城出土文献中有一部西夏文译本《通玄记》,此前学界认定“汉文原本”已失传,但在网上就可搜索到明版《通玄记》的拍卖纪录,由此可追踪至相关拍卖图录而加以确认;同时,在日本印度学佛教学会数据中心还可以检索到日本学者的研究论文,再通过该学者个人网站获取论文全文,从而得知汉文《通玄记》在日本也有传本,随即还可查询出许多与西夏文相关的重要证据,由此引出相关的考证论述来。高先生此文也引起了其他学者的关注,不仅他本人通过网络信息获取到更多文献资料及信息,实现了他“奇迹之年”(annus mirabilis)的满足感,有人随后也通过网搜而迅速获得了非常有价值的发现。这一切的成绩,自然还是与考据者本人对于佛学文献基本情况以及方兴未艾的西夏学的动态非常熟悉有关,因此才能通过普通的网搜方式,从寻常无奇之处造就奇迹。

二、跨界研究中的“e考据”优势

如果说存在“e考据”对于传统考据的突破,那么其主要体现在研究领域的扩展,而并非研究方法本身如何新变(目前如文本挖掘、词频度、社会网络拓扑关系、地理数据和图像分析等建模方法已为学界所熟知)。如何充分利用网络检索实现信息源多方面多层次的汇集,克服数据库建设尚未完备的困境?当前而言,跨学科、跨语言、跨文化的研究角度最适合发挥“e考据”的优势,特别是对近代文献的研究。其中时常涉及近代文言变体、意译与外来词汇音译、报刊媒体中的各种不准确信息,以及旅行写作这类随机性很强的见闻方式,也包括各种不易受政治和学术意识形态干扰的信息交流形式。

相关研究成果已有优秀个案,谨以上海外国语大学的王丁教授近年所撰两篇“古为今用”的纯考据文章为例。王教授通晓多门外语,并长期研究多种少数民族语言,主要从事中外关系史、宗教史、历史文献学和丝绸之路研究,这使他对于跨语言交流中各种文化活动的微妙认知非常敏锐。他因有长期在德国学习工作的经历,所以在治学闲暇对于近代中国士大夫游历出使德国所作的日记发生兴趣。近期他发表了一篇论文,就晚清使臣李凤苞《使德日记》中一段有关各国外交官情况的记录,依次对这些使节及所属国家、名字加以考释。根据各国有关外交使团人员名录和其他外文史籍记载,他复原出当时驻德外国使节名字的外文书写形式,确定其人的“who’s who”,在能够确定真实性的情况下将有关人物的肖像图片附刊出来,并提出整理和校勘的意见。其意义主要还不在于解决外交史的具体问题,而是揭示出近代中文世界的海外旅行写作,可经由对散见于世界各地的文献资料及网络证据的精密考证,最终重现全部准确的细节。假如追溯其中对若干发散细节的推演线索,大多都因落实于纸本文献而使得“e考据”的过程无迹可寻。但很多书刊档案实际上都已过版权期或保密期,本来就是可以从网络上获取全文阅读和原件扫描的,若不借助于“e考据”,搜罗汇集会非常辛苦(即便是不受疫情影响的时期)。更何况文章里还有几处直接申明,对近代外交家们的身份确认,参考了“维基百科”以及家族网站的肖像图片——当然须与其他文献证据在某些层次上互证。王丁教授随后又发表了题为《大清钦差会见童年罗素记》的一篇论文,其中涉及上篇论文里“在李凤苞《使德日记》中以驻柏林使团的领袖人物、热心承诺为英中关系穿针引线的面貌多次出现,名为‘卢赛尔’”的英国“头等使”——利奥波德·罗素(Odo William Leopold Russell,1825—1884)。此人是两任英国首相约翰·罗素的侄儿,又是著名哲学家罗素(Bertrand Russell,1872—1970)的伯父。这个线索使作者意识到,晚清驻英公使郭嵩焘所记在1877年初春拜访罗素公爵家时见到的年方四岁的“白尔思兰勒斯”,就是后来的哲学家罗素。因该文发表刊物所规定的体例不需要处处做注,全文参考资料上也看不出任何网络资源信息,然而实际上相关文献(如地貌描述和图像证据)的获取特别是某些细节的信息排查,同样也离不开“e考据”的帮助。

由此看来,无论数字人文还是“e考据”,提供的是扩大搜览文献范围的便利,形成问题、做深研究,其实还得继续读书,至少不能取代传统治学方式的基本状态。正如北京大学人文社会科学研究院院长邓小南教授所指出的:

就历史学而言,所有成就的基础,无非来自“材料”与“议题”二者,来自二者的结合。穷尽史料“竭泽而渔”,是史学研究的重要前提;材料搜讨是否充分、处理是否得当,效率高低,是决定研究成败的关键。……阅读中产生的问题、形成的积累,在写作过程中要不断检索新的材料,补充质证;搜讨效率的提高,使研究者得以更加专注于深度议题的探究。

如今文史研究差不多已经可以做到旁征博引各种互相不搭界的文献材料,通过超乎常人阅读经验所及范围,高效率地切入“深度议题”里去。这在前数字技术的时代,非有博学通识的大师并依仗取之不竭的大型图书馆不能办到,甚至大师也未必做得到。因为博学多识兼通中西的钱锺书也曾对郭嵩焘等人的游历日记深有兴趣,并意图撰述近代中西文学交流的著作,而且他非常熟稔罗素生平著作,其读书笔记也未能发现“大清钦差会见童年罗素”这个事实。

长于跨界论题的“e考据”,对于所谓现代学科建制下的文史训练也有一定程度的挑战。我们未必需要修习大学本科和研究生阶段的专业课程,获得该领域的专业学位,才能进行专业研究。现实情况是,只要对论题怀有足够浓厚的兴趣,往往便可借助网络与数据库的便利实现“弯道超车”。当然,真正能做到专业水准的文史“e考据”,还是需要具备足够的文献搜寻能力和捕捉史料价值的分析能力,在考证过程中数字人文主要是提供不同层次和阶段之间迅速串联各种证据的条件,其中要进行多次是非真假研判和考释方向的选择,经历过专业化的严格训练可能会减少疏忽与纰漏。但这并不意味着缺乏专业教育背景就做不到考据上的严密推演,事实恰恰相反,有时候非专业的身份,更少一点学科内部难以避免的迷信权威心理,于无可置疑处生疑,从而更有效地突破学术考据中看似坚固的链条环节或存在禁忌的研究领域,产生有切实价值的研究成果。

比如近十年来在近现代文史研究领域写出了很多考据文章的王蔚和宋希於两位青年读书人,实际上都没有所谓高等科研院所的工作职务,但是他们长期借助个人藏书、公共图书馆资源和常用学术网络(如“读秀”和“中国知网”),对于感兴趣的研究问题进行了深入细致的考察。王蔚过人的论证能力恐怕很大程度上缘于她对历史细节的可靠性持超乎常人的挑剔态度,具有陈垣先生开创“史源学”的精神。读其论文我们感觉,她很少能接触到什么稀见资料,应该也没有太多的游历或采访经历,更纯粹地是通过网络资源阅读扫描文献和相关信息。然而她可以从中发现很多以讹传讹的谬说与误会,并力图全方位地考订和辨识那些曾经具有争议的多方声音。虽然她最终发现的真相有时会令权威专家难堪,但这不就是“考据学”的真精神吗?虽然理论上说,不必有“e考据”,治学也应当如此,但“e考据”对于文献所实现的高度聚集和便捷检索,客观上极大地提高了有效信息汇总与对照参考的效率。宋希於擅长在文物、出版物、信札、报纸、地图、老旧照片等各种证据间寻找可信的论证线索,这些证据最初大多依赖网搜获得初步形态的信息,进一步进行印证和延伸,常需要下特别多的功夫去比对查考,甚至实地寻访或询问相关见证人,手迹类材料还需要时刻提防造伪,关键人物的合照也经常需要进行鉴别。他在这些方面都颇注意向老辈学人请教,又在新接触到的细节上不断结合网搜信息来加以求证。这些“e考据”的实际推演环节未必需要被详尽描述于文章之中,反因追求学术态度的严谨、文字叙述的简洁而并不被连篇累牍地提及。但假如由此以为“e考据”便是取巧,得来全不费功夫,就大错特错了;换个人做同样的题目,即便获取到同样丰富的文献证据,最终恐怕难免“心迷《法华》转”,得出些荒谬的结论。

借助于“e考据”中的网搜技巧,也确实可以解决较为复杂乃至长期处于认知谬误状态的“无头积案(cold case)”。生有涯而知无涯,即使海内外最权威的研究专家也难免会受制于知识盲区而判断失误,若善于发现问题,稍假于网络,就能对权威专家的定论进行补正。例如英国汉学家提摩西·巴雷特(Timothy H. Barrett)教授在1999年曾提出孔子译名Confucius不仅因耶稣会士创制而大行世界,而且“孔夫子”之名的来源很可能也是洋名的反向构造(back formation),他依据的是深受国际汉学界推重的诸桥辙次《大汉和辞典》。此后柳存仁教授即纠正他,谓通俗文学中早已有之。然而假如检索20世纪90年代即已有规模的汉籍全文数据库,马上就可以发现,唐诗和金代文献里早都存有证据了。

三、晚明到近代:翻译文学的“e考据”发掘

关于早期中西文学交流的研究,目前尚有大量亟待厘清彻查之处,学者常囿于文献上的隔阂以及跨文化问题,仅凭以往一般学科建制所造成的专门之学难以推进。其中,晚明耶稣会士的中文著述里,以译述的方式引入大量西方古典文学的内容,尤多有未经明确查证者。例如庞迪我(Diego de Pantoja,1571—1618)的《七克》(1614年)中有一节:

亚得纳斯,西之古学也。出其门者多茂异之士,就学者不远千万里踵相接也。门难氏曰:从亚得纳斯者,初年智,二年奋,三年愚。何者?及门之始,未臻堂奥,虚憍恃气,窃然自智也。敬业岁余,稍窥道妙,骎骎向往,志不可遏。又复岁余,道蕴弥深,德精弥坚,自顾无几矣。

故事源头从未有人指出,而且“亚得纳斯”“门难氏”两名也不见于其他文献之中,学者或以“亚得纳斯”为泰西古代名家。按“亚得纳斯”四个汉字的主要音节连缀情况,很难在古希腊罗马的“名人”中找到可对应者,而根据“门难氏”这个简略化的名称反有较多可入手处。通过使用珀耳修斯数字图书馆以及哈佛大学出版社的洛布古典丛书数据库,很快即找出庞迪我这段文字的来源,当出自普鲁塔克《道德论集》里的“如何省察自身道德之进展”一篇:“墨涅德摩斯曾有风趣的评论,他说来雅典就学的众人,起初是有智慧的人(sophus),后来成了爱智者(philosophus),继而成了话术家(rhetor),久而久之,不过还是个平庸之辈(idiotes)。越是倚重逻各斯,才越可丢掉自家私见。”则知“亚得纳斯”其实指的是古希腊文明中心城市雅典,“门难氏”则是柏拉图门徒墨涅德摩斯(Menedemus)。因耶稣会士大多不通古希腊文,往往借助于当时的拉丁文著作转述,而已有研究表明伊拉斯谟的《箴言录》()中所摘译的材料多有为这些中文著述所用者,故而再检索《箴言录》的电子文档,立刻就能找到第158则正是这一条的拉丁译文。

又如高一志(Alfonso Vagnone,1568—1640)所著《励学古言》里的一段话,见于第89条:

得末氏古为文学名师,友者问之:“何由致是学之大积邪?”答曰:“油多于酒。”其意示以夜勤学不寐,昼戒酒不恣,学未有不成。

上述二例,对于揭示晚明西方古典文学之汉译的“e考据”方法而言有充分的代表性,这主要是因为明末西方汉译所依的底本范围较为有限。而更为困难的,则是对近现代(尤其是1880—1920年)时段中外文学交流情况的查考,从基本文献的性质鉴定、文本校勘,一直到翻译底本来源的所谓“高级考订”(higher criticism),“e考据”在其中都具有更大的发挥空间。

近代由外国译入的文献,有时因长期被归错类目而未得到应有的重视,比如专卖旧书的网站“布衣书局”曾有一部1880年后刊刻的线装古籍,题为《奇言广记》。凡上、中、下三卷,署“美国林乐知译、古吴沈匏隐笔述”。此书少有人注意,因林乐知序言“兹有孟高升者,日耳曼人也……曾于百年前有志四方,迹遍寰区”,故而被视作德国人的地理游记之作。但看过扉页所翻刻的版画一看便知是18世纪那部《吹牛大王历险记》的早期译本,日耳曼人“孟高升”者,即今译作“闵豪生男爵(Baron Münchhausen)”。此书1904年就有公洁编辑、谔谔译的《孟恪孙奇遇记》,1905年还有包天笑翻译的《法螺先生谭》《法螺先生续谭》。而根据所附版画,通过谷歌图像搜索就能马上认定是古斯塔夫·多雷所绘插图(1862年),由此可判断底本源自1865年Cassell, Petter and Galpin出版社初版的英译本。

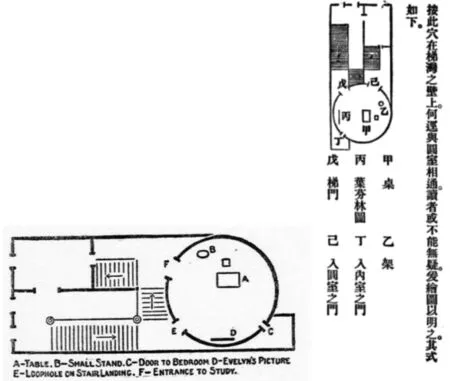

但是也有很多近代文献所用图片,虽然可看出源自外国画家,却无法直接检索图像。比如从事近代翻译文学史研究的香港学者崔文东,他下了很多功夫来考索周氏兄弟所译《域外小说集》初刊本封面题头用图的来源,无法通过谷歌图像检索来解决,只好回到基本的笨办法,他在几种公共领域的电子图书馆里搜检周氏兄弟当年可能涉猎的多种外文刊物,最终在“谷歌图书”扫描上传的《来自外国语》(, 1891—1910)这个德文刊物里找到了答案。又例如笔者在调查商务印书馆“说部丛书”初集第七十一编《圆室案》的翻译底本时,起初想通过书中的一幅密室凶案平面示意图来直接进行图像检索,却无法得解。好在作者和译者署名另有线索,最终锁定是美国作家安娜·凯瑟琳·格林(Anna Katharine Green,1846—1935)的“格莱斯先生探案系列”里的某部作品,这个系列出现了多部密室谋杀案件,因此也需要逐部作品迅速翻检插图,很快便可确定原作即《圆室探究》(S,1900),见图1。由此也足以证明,虽有种种奇妙的数据建模手段,但是最大范围可用的“e考据”,即便有时不必细览文字,却仍是要通过一页一页地翻电子扫描书刊来解决真正难题的。

图1 《圆室案》原作与译本里的房屋构造平面示意图

20世纪初,商务印书馆出版的“说部丛书”(包括“林译小说”)翻译了大量西方经典文学和欧美通俗小说,影响过很多现代中国作家。对其底本原作的了解是一个非常庞大艰巨的工作,近年经过中外学者的几次努力,有近百部底本真相浮出水面。笔者也先后发表了几篇相关文章,实全都依赖于“e考据”的方法。有些结果来得极为容易,几乎可说是确立了恰当正确的检索关键词,便能将此前马泰来、樽本照雄等诸多前贤未能解决的问题轻而易举地找出答案。比如“说部丛书”初集四十三编《三字狱》,笔者查考得知系英国小说家Fergus Hume(1859—1932)写的侦探小说(1900)。考证思路不过是对其内容略加浏览,找出作为核心线索的三字母组合(R、U、Z),由此诉诸网搜,就很快得到结果了。又如包天笑译的《双雏泪》,中国现代文学馆编《唐弢藏书目录》(内部交流资料)和陈建功主编《唐弢藏书·图书总录》(2010),都将原作著录为英国作家亨利·伍德夫人(Mrs. Henry Wood,1814—1887)所著小说(1876),系恽铁樵译《蓬门画眉录》的底本误植。而以主人公富有特色的名字为线索,则很快就能确定原作当是一部题为’r(1875)的小说。又如《白羽记》,是“说部丛书”底本不明之作中篇幅最大的一部,分成三编六册译成,总计约420多页。译者沈步洲毕业于英国伯明翰大学,文学素养较高,文言译笔详尽,因此,考证此书原作当是比较有价值的工作。笔者确定关键词即中文标题也是故事主线的“白羽”,搜检以“Feathers”为题目的英国小说,很快发现原作就是英国作家麦森(A. E. W. Mason,1865—1948)的小说《四根羽毛》(,1902)。

但即便是确定了正确的检索关键词,也会因产生过多无效信息而踟蹰旬月,甚而与真相擦肩而过。研读林纾、陈家麟合译的英“(议员)测次希洛”撰《残蝉曳声录》(1912)时,笔者对于其中描述的“罗兰尼亚”人民革命就一直不能解其所指。因此以“罗兰尼亚”为关键词,从小说描述的地理位置看,它似乎位于西班牙或意大利;从人物关系与风俗看则有大英王国的影子;而第六章言“罗兰尼亚初为共和国……近年以来,慕拉拉为专制国主”云云,且道及该国与英国商谈南斐洲事,又可能是指荷兰。后来意识到“罗兰尼亚”为作者杜撰之地名,去查《想象地名私人词典》,方知英国首相丘吉尔年轻时写过一部政治宣言式的小说《沙乌拉,罗兰尼亚革命记》(:,1899),而《残蝉曳声录》即其最早的中译本。而在考察另一部很少被人提及的“林译小说”《埃及异闻录》时,笔者首先根据内容设想原作标题极有可能有“Egypt”或“Egyptian”字样,于是在Internet Archive网站里进行检索,获取一百多种书籍,花了很多时间翻看这些扫描图书,拿开篇内容与林译头两章进行逐一对照,全无头绪。后来见西班牙学者古二德(César Guarde-Paz)一篇精彩的考据论文,才知原作就是后来创造“傅满洲”这一人物形象的推理小说家萨克斯·儒摩尔(Sax Rohmer)所写的《埃及秘境故事》(,1919)。从标题可见笔者所用的检索词方向正确,而且当时在“IA”网上也搜到了这部书,只因林纾译述开篇的方式与原作差异太多,假如对读后文更细致些本来也可得解,但这种在电脑上逐页翻书进行在线阅览的经历,其工作繁重程度是不言而喻的。

四、“e考据”的成功率

对于这些文学价值不高但富有时代流行文化特色的近代翻译小说,通过“e考据”追查其原作的过程可说是一场有趣的智力活动。其中存在大量含糊不清的音译和别具特色的改译,时常需要借助于相关的目录提要和作家名录等工具书来进行初步摸索。比如对于《飞将军》的作者“葛丽裴史”,笔者先在一部《想象类文学作品的简明目录》(,,,,1948)里筛查到了名字发音最接近的人名,即维多利亚时代的科幻小说家乔治·格里菲斯(George Griffith, 1857—1906)。《飞将军》恰好是他第一部也是最著名的一部作品,因此不难得出答案。但是近代英美通俗小说家大多极为高产,有时虽已初步确定作者身份,但因译者挑选了比较冷门的一部原作而要查证很长时间。比如《一仇三怨》这部“婚事小说”,题署美国“沙斯惠夫人”著,“编译所”译。笔者对照美国女性小说家名录,很快注意到有一位索思沃司(Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth, 1819—1899)与音译最合,但她写了60多部长篇小说,而且风格大体相近。笔者在“IA”网翻看到几乎想放弃,才找到原作。中译本仅译了原作第一章开头两三句,即接第二章内容,略去了有关主人公祖先发家史的冗长记录。而同样属于“说部丛书”初集里的《一柬缘》,署作者名为英国的“孛来姆”,这很容易想到可能是清末民初译家们追崇的那位维多利亚时代女性小说家孛来姆夫人(Charlotte Mary Brame,1836—1884)。笔者由此逐一搜检网上能找到的该作家所有作品,终于发现原作就是’(1880)。这可以纠正此前日本学人对于菊池幽芳《乳姊妹》(春阳堂,1904)原作的认识,他们本以为其翻译的是孛来姆夫人的另外一部小说(,1877),并苦心弥合原作与译本的差异,做出了很牵强的解释。而熟悉日本翻译文学史的台湾地区学者继而又用这个线索来解释《一柬缘》的底本,因为《乳姊妹》的内容和《一柬缘》非常近似。现在找到’,再逆推回去,才发现《乳姊妹》和《一柬缘》皆是这个小说的译本,并且稍晚出现的《一柬缘》是直接从英语译出的,不属于“英国→日本→中国”的译介方向。

这种每次都如同大海捞针的“e考据”工作,一旦搭对线索,收获发现,自然是极为愉快的,特别是这些发现很快会被樽本照雄先生录入他每年都会更新版本的《清末民初小说目录》里,并标注发现者的姓名。然而“e考据”并非万能,因为即便是版权逾期的电子书刊,也还有很多未能在网上获得或是早已被世人遗忘的。例如《大荒归客记》写乘坐飞艇在北极历险的故事,查相关通俗文学的工具书(例如Everett F. Bleiler主编的:, 1990),根据索引里的“north pole”类目搜罗到很多同题材的小说,由题名再去电子书网站逐一查对却始终找不出原作。《双冠玺》写苏格兰女王玛丽一世的生平,笔者搜检了近20种相关主题的文学作品,就发现了原作;而《铁血痕》写“三十年战争”的历史题材,用同样的方式查考却毫无收获。陈大悲编译的科学幻想小说《红鸳艳牒》,在1918年初《小说月报》连载时,作者署为“J. U. Gieiy”,学者后来误改为“J. U. Giety”,可确定是指约翰·乌尔利奇·基西(John Ulrich Giesy,1877—1948)——开创“剑与行星”(Sword and Planet)类型小说的通俗作家。他写的很多作品都还散见于卷帙浩繁的幻想文学杂志上,即便是科幻迷也顶多收其题名,既无人整理发表其作品全目的内容提要,也无法在相关科幻文学网站(诸如www.fantasticfiction.com等)上找到任何线索。

近代西学东渐风气之下,译学大兴,目前的研究还处于初步阶段。“说部丛书”传世320多种,目前尚不知原作为何者还有50多种(其中包括一部分“林译小说”)。总体来说,这种近代翻译作品的底本索考不可过于执着,有时得解依赖机缘巧合或意外偶得。我们相信“e考据”是最好的方法,但并不意味着它可以马上解决一切问题。当然,这番追寻答案所下的功夫也不会白费,对具体作品实际问题的深入搜查,有助于我们回到历史现场,并在跨语言文化的时代背景里体会当时的知识生产与世界想象。

五、结语

综上所述,不妨说“e考据”就是今天这个时代唯一合理存在的考据学(philology),甚至也可以说就是唯一合理存在的治学方式。我们可以不标榜治学过程中曾使用网络或数据库检索的手段,但再也不能假装数字技术、网络信息交流的时代对我们自身以及学术自身的深刻影响并不存在。例如中国知网,其主要价值并不在于能提供多少篇类似论题以资参考的可下载文章,而是使学者通过搜检清楚认识到什么论题是题无剩义的,什么论题是可以接着前人继续做的。总量统计分类所提供的,应该是引导学者走向有价值研究的排除法,规避一切有蹈袭因循嫌疑的思路与论据资料,免除自己“重新发明雨伞”的尴尬,而不是寻求可以“滥竽充数”的一般标准。

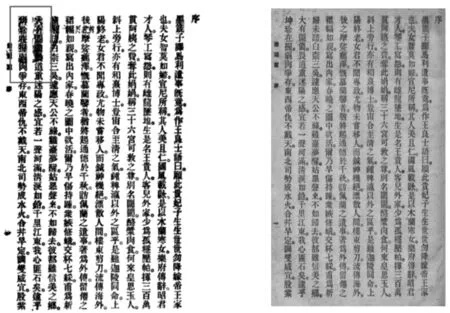

此外,网络信息来源里存在大量不可信之“噪音”,这一点素来众所周知。但电子扫描文献本身存在的谬误与疏漏,有时却令常人不可想象。如果要纠正这方面的问题(比如古籍扫描成像过程受文字识别技术的种种影响),需重新讨论和安排电子文献的制作形式。特别需要注意的是,应当鼓励相同文献多家扫描而生成不同“版本”,并注意标识尺寸附加页等信息,以弥补研究者未见“实物”的遗憾。比如在对于《说部丛书》进行文献目录学的研究中,有为之撰写“叙录”而成专著者,素来以电子扫描书刊为研究资料,却以文献版本这种重“实物之学”的面目示人。该学者在书前“例言”曾说:

叙录中,原稿汉字脱落或漫漶,难以辨识者,以符号“□”代替。

除了“原稿”一说有待商榷,整体看起来算是非常严谨的一种表述。但所谓“难以辨识者”,一处誊录《说部丛书》初集第七十三编《双冠玺》译序,其中“彼都虽信美之乡,大有图□□道重迷阳之感。……逮乎□珍在握,弱肉争存”云云,有三个字定为脱落漫漶者。这种情况在古书版本校勘学的描述中是常见的,但实际上只是电子书扫描的问题:《双冠玺》有一种扫描版(出自“CADAL”网站),此处文字上有个印戳,转换成固定灰度的黑白图片后就盖住了原来的文字;假如采用另一种扫描版(出自“读秀”网站),这一页没有印戳,那几个字就可清晰辨读了(见图2)。

图2 不同数据库检索的《说部丛书》初集第七十三编《双冠玺》的两种电子扫描本

“e考据”终究是考据之学,实现的是纸上之文献与网上之材料双重证据的综合运用。它除了考验学者电脑的网速、登录各种数据库的收藏夹和账号权限,更重要的还是考验学者的分析能力和学问断识。具有多语种外文运用能力,总是比只会使用翻译引擎重要得多;具备丰富的藏书和版本经验,总是比硬件存储空间充足有效得多。概而言之,“e考据”根本上所依赖的仍是学人自身的知识素养。